秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的机制及实现路径

摘 要:陕西省具有富足的科教资源,但其高校科技成果转化仍然存在高投入与低转化率的窘境。目前,秦创原平台建设正处于加速期,亟须进一步破解秦创原赋能陕西高校科技成果转化的机制及实现路径,提高陕西高校科技成果转化的效率。基于对陕西高校科技成果转化的现状分析,发现陕西高校科技人力及科技经费投入不断增加,科技成果产出稳步提升,技术交易日益活跃,平台和服务能力不断提升,制度建设和机制创新取得成效。在陕西高校科技成果转化整体形势向好的大背景下,通过调研部分高校,发现仍存在科技成果转化质量不高、转化服务能力不足以及融资能力欠缺等问题。针对陕西高校科技成果转化过程中存在的问题,基于市场经济体制对秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的供求机制、价格机制、风险机制以及环境优化机制进行研究,并提出了秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的实现路径。研究成果丰富并拓展了高校科技成果转化的理论体系,并为陕西高校科技成果转化提供了决策参考。

关键词:秦创原平台;高校;科技成果转化;机制;实现路径

中图分类号:F 124.3050-08

The Mechanism and Implementation Path of Qinchuangyuan

Platform Empowering the Transformation of Scientific and

Technological Achievements in Shaanxi Universities

SHANG Tiantian,WANG Yuxiao,CUI Hong

(School of Economics and Management,Xi’an" Technological University,Xi’an 710021,China)

Abstract:Shaanxi Province has abundant scientific and educational resources,but there is still a dilemma of high investment and low conversion rate in the transformation of scientific and technological achievements in universities.Based on the current situation of the transformation of scientific and technological achievements in Shaanxi universities,it is found that the investment in scientific and technological manpower and funds continues to increase,the output of scientific and technological achievements steadily improves,technology transactions become increasingly active,platform and service capabilities continue to improve,and institutional construction and mechanism innovation have achieved success.In the context of a positive overall situation in the transformation of scientific and technological achievements in Shaanxi universities,through surveys of some universities,it was found that there are still problems such as low quality of scientific and technological achievements transformation,insufficient transformation service capabilities,and insufficient financing capabilities.To solve the problems,based on the market economy system,this study investigates the supply and demand mechanism,price mechanism,risk mechanism,and environmental optimization mechanism of the Qinchuangyuan platform empowering the transformation of scientific and technological achievements in Shaanxi universities,and proposes the implementation path.This study enriches and expands the theoretical system of the transformation of scientific and technological achievements in universities,and provides decision-making reference for the transformation of scientific and technological achievements in Shaanxi universities.

Key words:Qinchuangyuan platform;colleges and universities;transformation of scientific and technological achievements;mechanism;implementation path

0 引言

高等院校作为基础研究投入的主体,高校科技成果转化仍然存在高投入与低转化率的窘境。高校科技成果转化面临“不敢转”“不想转”“缺钱转”的难题,如何破解这些“痛点”“堵点”,已成为学术界和实践界关注的焦点议题[1]。

陕西省具有十分富足的科教资源,但长期以来这些科研资源并没有很好地转化为效益,服务于经济,陕西高校科技成果转化工作中的“最后一公里”并未打通[2]。2021年,秦创原平台的建设将打破陕西科技优势与经济发展转化之间的壁垒,加强产业链和创新链之间的融合,加速科技成果产业化的步伐[3]。目前,秦创原平台建设正处于加速期,亟须进一步破解秦创原赋能陕西高校科技成果转化的机制及实现路径,提高陕西高校科技成果转化的效率。

由于受到国家政策的鼓励,当前高校科技成果转化受到了相关研究领域的高度关注。学者们运用不同的模型对高校科技成果转化效率进行了评价,包括SBM-Malmquist指数模型[4]、DEA-Malmquist指数评价模型[5]、两阶段DEA模型[6]、超效率DEA模型[7]。对不同区域高校的科技成果转化效率也进行了分析研究,例如长江经济带[8]、沿海地区[9]等。尽管学者运用不同模型对不同区域的高校科技成果转化效率进行了评价,但研究结果均表明多数高校科技成果转化能力较弱,科技成果转化效率有待提升。

目前部分研究成果从宏观层面上提出了若干政策建议[10],但是各地方政府在科技成果转化的实践中很难实施。还有一部分研究成果是对特定省份、区域提出了若干政策建议[11],可能并不适用于陕西高校的科技成果转化情况。因此,有必要在特定的区域进行微观层次的研究。

基于此,研究将在陕西高校科技成果转化的现状及问题分析的基础上,探索秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的机制,并提出秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的实现路径,以期为秦创原平台建设以及陕西高校科技成果转化能力的提升提供决策参考。

1 陕西高校科技成果转化的现状及问题分析

1.1 陕西高校科技成果转化的现状

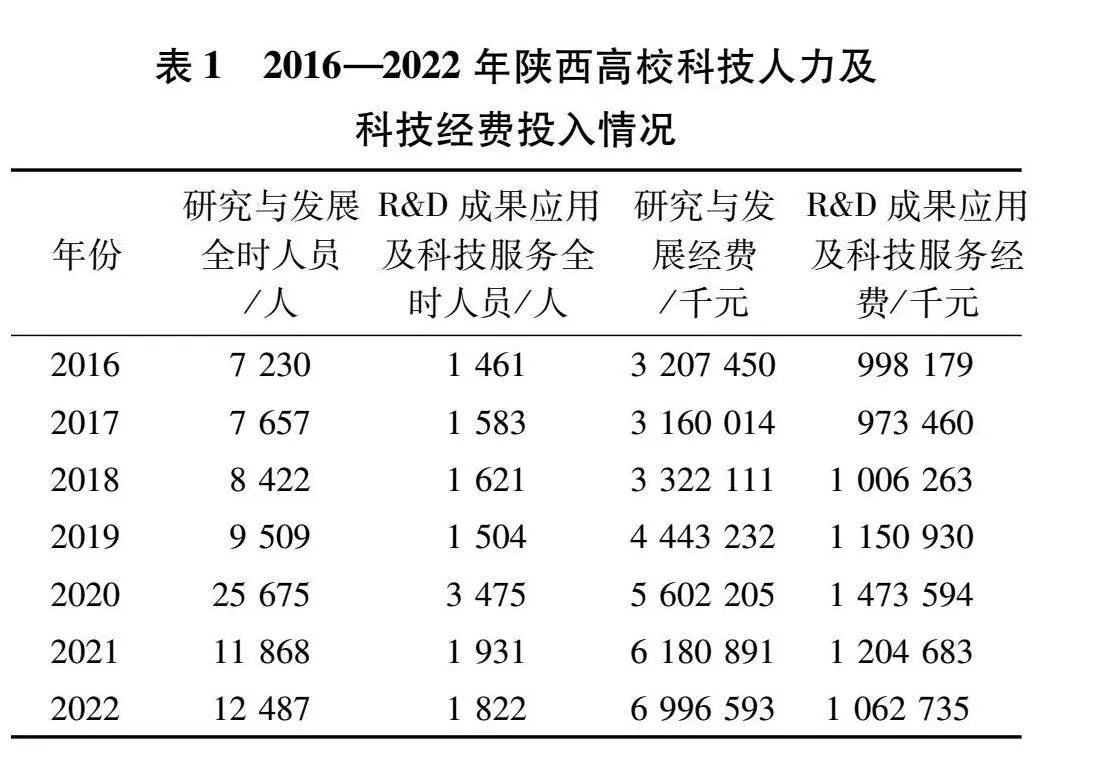

1.1.1 科技人力和经费投入不断增强

根据2016—2022年《高等学校科技统计资料汇编》整理,得到2016—2022年陕西高校科技人力及科技经费投入情况,见表1。2016—2022年,陕西省高校科技人力和经费投入不断增强。2020年科技人力投入最高,之后有所回落。截止到2022年,研究与发展全时人员达12 487人,Ramp;D成果应用及科技服务全时人员达1 822人。陕西高校科研经费的投入不断增加,2022年,研究与发展经费当年支出69.97亿元,Ramp;D成果应用及科技服务经费当年支出10.62亿元。

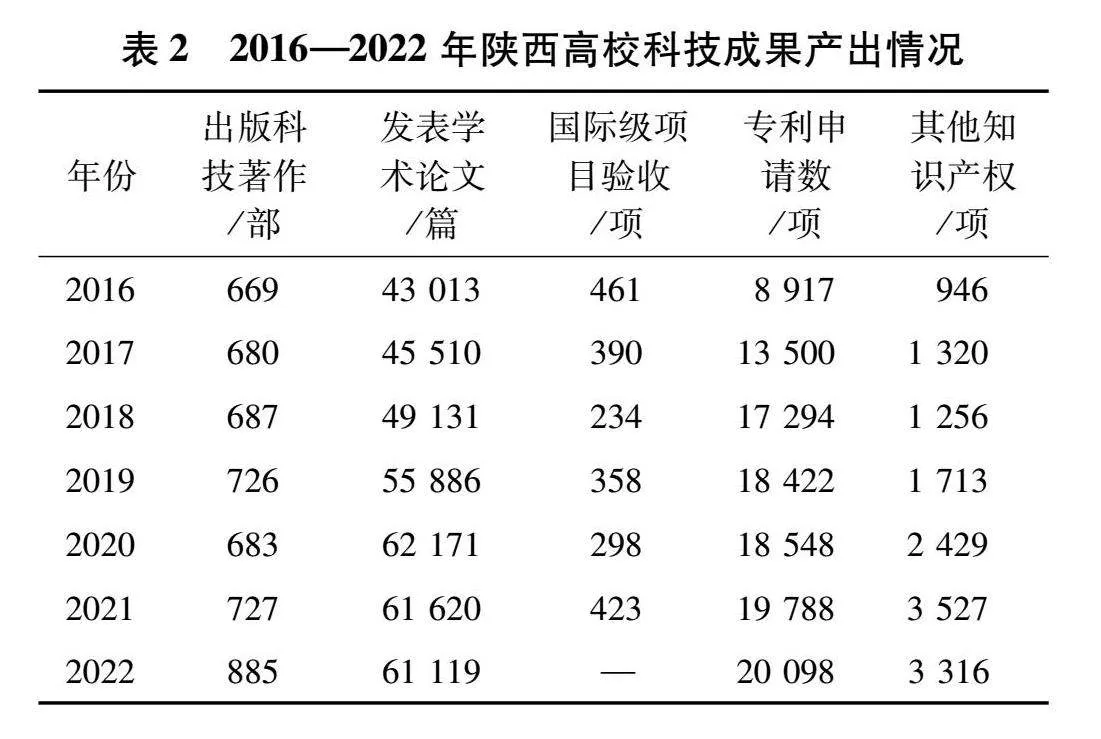

1.1.2 科技成果产出稳步提升

根据2016—2022年《高等学校科技统计资料汇编》整理,得到2016—2022年陕西高校科技成果产出情况,见表2。2016—2022年,陕西高校出版科技论著和发表学术论文的数量不断增长。在知识产权与专利方面,专利申请数量及其他知识产权数量均稳步提升,2022年,专利申请数量达20 098项,其他知识产权数量3 316项。在国际级项目验收方面,2021年陕西高校完成了423项。

1.1.3 技术交易日益活跃

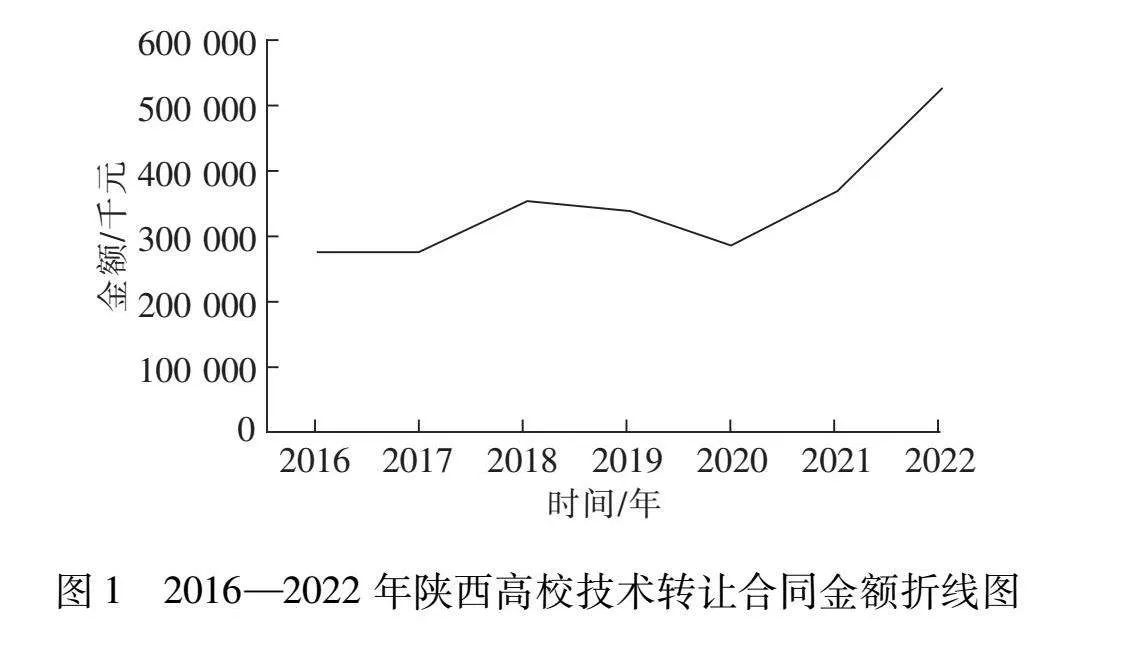

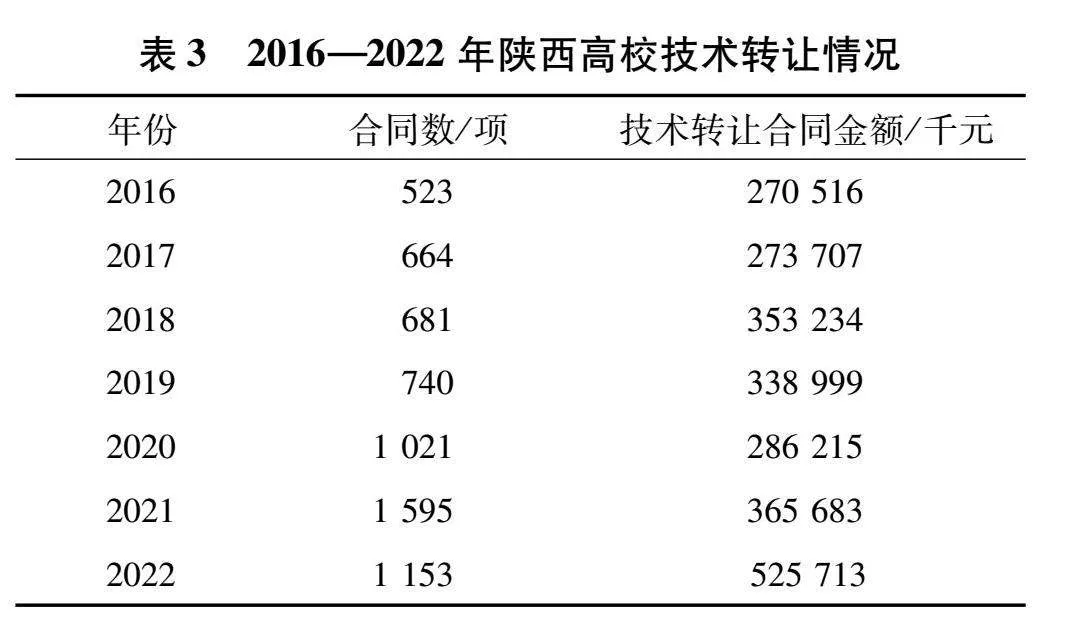

根据2016—2022年《高等学校科技统计资料汇编》整理,得到2016—2022年陕西高校科技成果技术转让情况,见表3。2016—2022年陕西高校技术转让合同总数稳步增长,2021年,合同数量达1 595项,历史最高。技术转让合同金额不断增长,如图1所示。2022年,技术转让合同金额达5.26亿元。

《中国科技成果转化年度报告2022(高等院校与科研院所篇)》显示,2021年高校院所科技成果转化总合同金额前50名中,西安交通大学位居第6名,西北工业大学位居第22名,西安电子科技大学位居第46名。2021年高校院所以转让、许可、作价投资方式转化科技成果合同金额前50名中,西北工业大学位居第27名,西安交通大学位居第31名。2021年高校院所以技术开发、咨询、服务方式转化科技成果合同金额前50名中,西安交通大学位居第6名,西北工业大学位居第23名,西安电子科技大学位居第37名。2021年各地方辖区内的高校院所科技成果转化总合同金额排名中,陕西省排名第7名。

1.1.4 平台和服务能力不断提升

技术转移示范机构、大学科技园、生产力促进中心和科技孵化器等科技服务机构不断壮大。西安交通大学国家技术转移中心被认定为国家技术转移中心,并被纳入首批“高校专业化国家技术转移机构”建设试点。西北工业大学带头示范引领,以“三项改革”牵引科技体制改革,开展职务科技成果单列管理、技术转移人才评价和职称评定、横向科研项目结余经费出资科技成果转化试点,构建了全新的科技成果转化体系,有效破解了科技成果转化中“不敢转”“不想转”“缺钱转”难题[12]。

省属重点高校也在积极推动,西安理工大学有1项重大科技成果落地秦创原核心区;1个科研专利技术作价1 908万元,吸引投资2 200余万元,成立公司进行转化及产业化运作。西北大学、西安理工大学、西安建筑科技大学等高校,启动了“三项改革”试点;陕西科技大学、西安石油大学、西安工业大学等高校成立了“三项改革”落实小组;陕西科技大学、西安邮电大学、西安工程大学等高校积极对接秦创原总窗口,筛选优质成果,努力在秦创原总窗口转化落地。高校科技成果转化平台和服务能力不断提升。

1.1.5 制度建设和机制创新取得成效

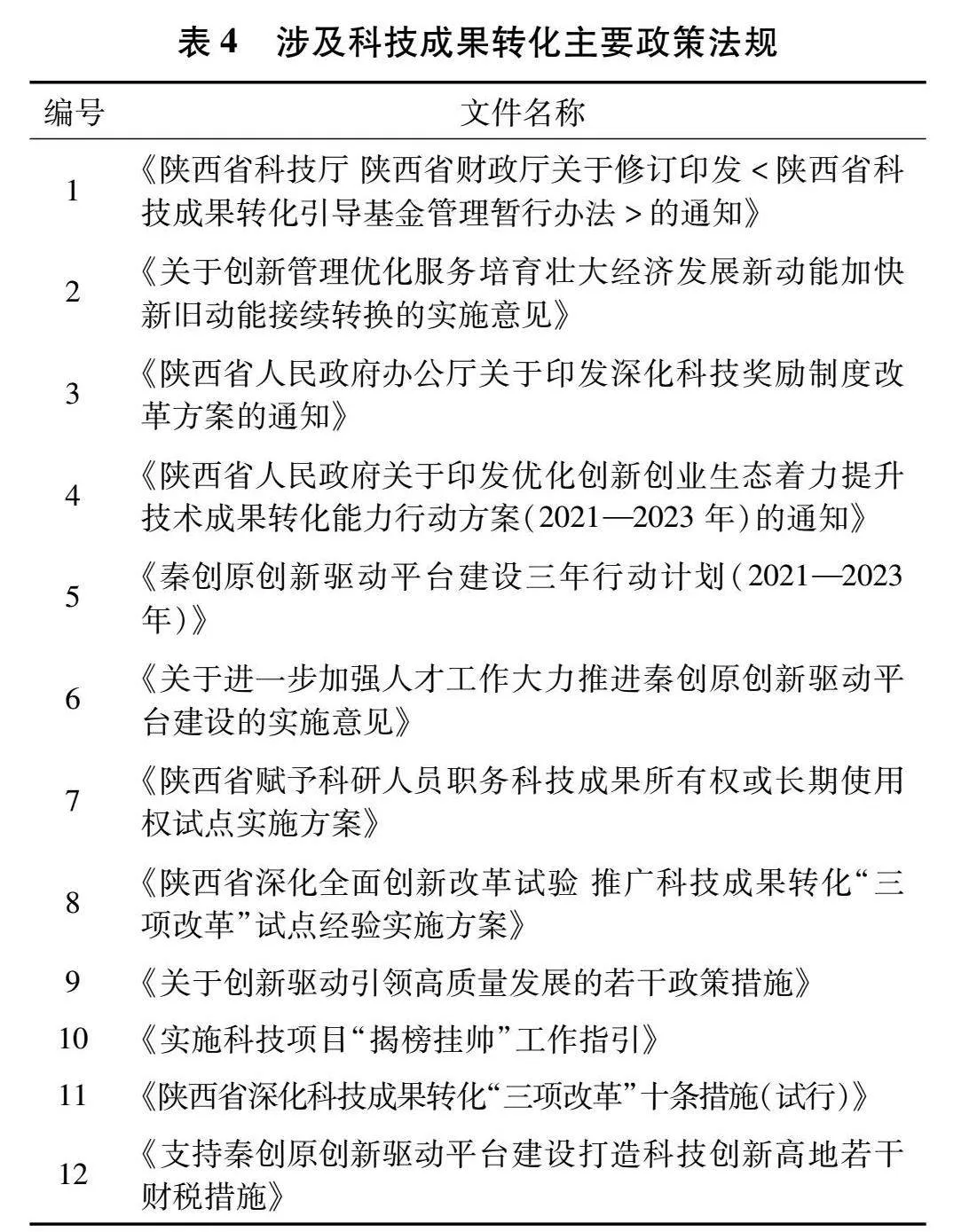

近年来,陕西省认真贯彻实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》《关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》等,先后出台了《陕西省促进科技成果转化若干规定》《陕西省促进科技成果转移转化行动方案》等政策,成果转化制度体系建设逐步完善,涉及科技成果转化的政策法规见表4。围绕“秦创原建设三年行动计划”等重点工作,印发了《关于进一步加强高校科技成果转化的若干意见》,从职务成果权属改革等10个方面提出了23条具体措施。为了加速建设秦创原创新驱动平台,促进全省高等院校科技成果转化通道更加畅通、科教资源配置机制更加优化、创新创业创造活力充分释放,2022年3月底,《陕西省深化全面创新改革试验 推广科技成果转化“三项改革”试点经验实施方案》发布,推进省属综合类、理工类高等院校实施“三项改革”试点。2023年7月,陕西省财政厅、省委组织部、省发展改革委等13部门联合印发《支持秦创原创新驱动平台建设打造科技创新高地若干财税措施》,从发挥财政组合式工具作用、深化“三项改革”、打造秦创原示范样板、聚焦西安“双中心”建设等10个方面提出了36项政策措施,每项措施都对应相关职能部门负责落实。陕西省政府在制度体系、专业化服务、国资管理、收益分配、尽职免责等方面进行深入探索,制定了一系列改革举措。

1.2 陕西高校科技成果转化的问题分析

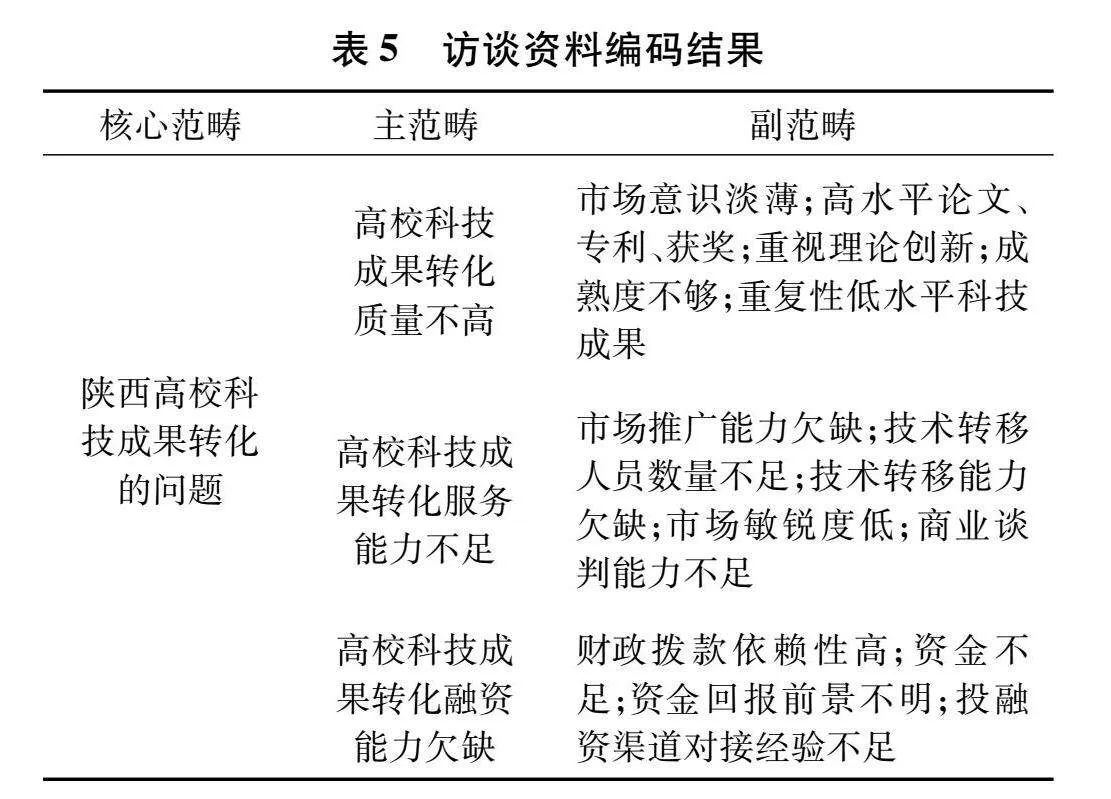

在陕西高校科技成果转化整体形势向好的大背景下,通过调研部分高校,对30名科研人员及管理人员进行访谈,并基于扎根理论,对调研访谈资料进行三级编码,发现存在3个共性问题,抑制了部分高校科技成果的转化。

首先通过开放式编码对访谈资料进行初步概念和范畴提炼。从资料中提取了40个概念,根据概念间的关系进一步归纳为25个初始范畴。然后进行主轴编码,通过寻找初始范畴之间的潜在逻辑关联,进行聚类分析,直到初始范畴全部饱和,最终将25个初始范畴归类为14个副范畴并归类到3个主范畴当中。最后进行选择式编码,梳理出统领主范畴的核心范畴,见表5。

1.2.1 高校科技成果转化质量不高

通过调研发现,部分高校科技成果转化质量不高。在科研选题上,部分科研人员重视理论知识的创新,技术难度较大,忽略了与现实市场需求的结合,缺乏对市场发展趋势的研判,市场意识淡薄。在项目结项后,即使发表了高水平的论文或获得了突破性的专利,或申请了优秀的奖项,也很难获得市场价值。

在成果产出方面,存在两种现象,一种是形成的科技成果具有非常高的原创性和较高的技术水平,成熟度不够,生产过程中所需要的配套的技术工艺和设备不完整或不具备,离应用还有很大的距离,存在不能直接转化的问题,还需要企业进行二次开发,增加了企业的成本和风险,提高了科技成果转化的难度[13]。一种是形成的科技成果是低水平的重复,只是为了项目结题、评职称或绩效考核使用,对成果能否实现转化并不关心,只追求科技成果产出的数量,不重视质量,有些成果甚至已经过时,无法对科技成果进行转化,造成了资源的浪费。

部分科研人员只研究不推广的问题会降低科技成果转化的效率。促进科技成果转化仍需在源头发力,在科研选题方面要与市场需求相结合,在科技成果产出方面要考虑能否实现转化,从而提升高校科技成果源头供给质量。

1.2.2 高校科技成果转化服务能力不足

通过调研发现,几乎所有高校都具备技术研发能力,但对科技成果的组织管理、资源整合、市场推广等能力,均有欠缺。目前陕西高校自建科技成果转化机构的数量仍然偏少,只有部分高校成立了适合自身发展的科技成果转化机构。同时,高校科技成果转化还面临技术转移人员数量不足和能力欠缺的问题。目前技术转移人员绝大部分不具备知识产权运营、法律财务、企业管理、商业谈判等方面的复合型专业知识和服务能力,无法满足科研人员和企业日益增长的成果转化专业需求。高校工作人员一般分为专职教师和行政管理人员,专职教师中的科研人员尽管拥有科技成果,但是没有精力、没有经验也并不擅长科技成果转化的市场运营和资本运作工作,市场敏锐度低。行政管理人员又没有技术方面的知识,不能更好地为高校科技成果转化服务,难以满足高校日益增长的成果转化服务需求。

1.2.3 高校科技成果转化融资能力欠缺

通过调研,发现部分地方高校成果转化财政拨款依赖性偏高,并且未建立与各类科技金融投资机构的密切合作关系,融资能力欠缺。相关专项基金和多元化投融资渠道的对接经验不足,一定程度上影响了高校科技成果转化工作的开展。科技成果转化过程需要大量的资金,并且高校科技成果转化存在技术成熟度不高、市场需求变动较大、资金回报前景不明等问题,仅仅寄希望于财政拨款和自身的资金投入,资金量是不够的,风险也是非常高的,这就导致高校科研人员的转化动力不足。

2 秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的机制分析

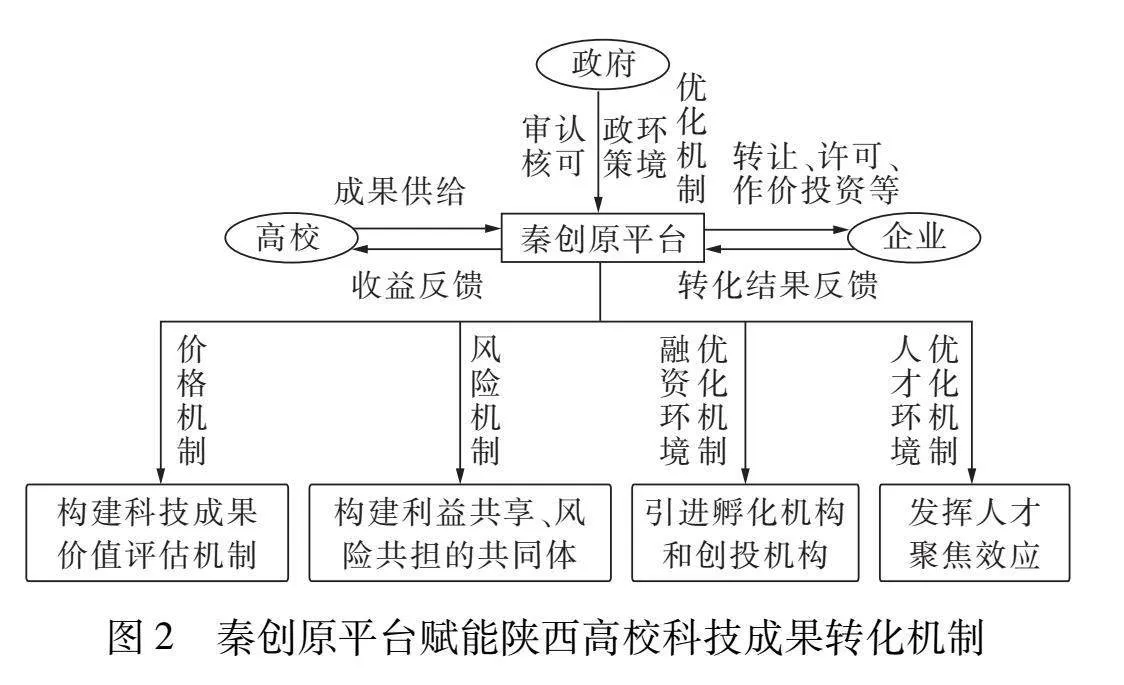

自2021年3月秦创原创新驱动平台启动建设以来,陕西省以秦创原创新驱动平台建设为主引擎,实现了创新主体融通、创新资源聚集、创新功能集成,是陕西高质量发展的强大引擎[14]。秦创原平台作为全省创新驱动发展的总平台,肩负着促进科技成果转化,实现校地校企合作,推进政产研深度融合等重大使命。科技成果转化离不开优质要素的供给,而秦创原平台能够促进要素高效、精准匹配。秦创原平台的参与主体主要包括政府部门、企业、科研院所、高校以及服务中介机构。通过秦创原平台把这些部分有机结合起来,促进科技成果转化。在对陕西高校科技成果转化现状进行调查研究的基础上,针对陕西高校科技成果转化过程中存在的问题,研究将基于市场经济体制对秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的机制进行研究,如图2所示。

2.1 供求机制分析

供求信息的及时性、精准度、真实性是调节市场供给与需求矛盾的重要途径[15]。高校科技成果供给与市场真实需求的脱节,必将制约科技成果与市场环境的自然选择和能动适应。通畅的信息渠道,有利于解决高校科技成果转化“对接难”的问题[16]。秦创原平台的建立,搭建了科技创新和产业发展的桥梁,为高校科技成果转化搭建了资源丰富、信息来源广泛的专业化科技成果转化合作平台,一方面及时把企业和市场的动态需求传递给高校,缩短高校信息捕捉时间,及早开展研发活动;另一方面为相关高校科研项目匹配优质市场资源,避免信息不对称对转化效率的影响,提高桥接速度,降低交易成本,减少交易风险。各省级技术转移示范机构在秦创原平台建立成果展示窗口,实现了资源互联互通,形成以产业行业分类的科技成果库、需求库,通过线上发布科技成果信息,线下组织开展路演、推介等活动,加强供给需求高效对接。

2.2 价格机制分析

科学评估技术价值,是进行技术交易的重要前提,有效发挥价格机制的调控作用,能够促进高校科技成果的转化[17]。在科技成果价值评估方面,供需双方围绕科技成果转化的价值、市场收益预期等达成交易价格。但是由于高校科研人员对所研发成果的市场价值缺乏准确定位,并且大部分高校相关职能部门在成果评估方面缺乏专业性指导,技术市场业内从事相关专业评估的部门和人员不足,导致大量科研成果缺乏合理分类和评价。依托秦创原平台,可以构建投资人、行业专家、企业家等多方参与的科技成果价值评估机制,健全科技评价体系,从而保证科技成果转化价格与价值的基本一致性。对高校科技成果进行有效评估,根据市场信息评价科技成果的市场价值,帮助高校科研人员与需求方更好地沟通,能够提高高校科技成果转化的效率。

2.3 风险机制分析

风险机制是市场运行的约束机制[18]。如何对风险进行防控是高校科技成果转化过程中的重要现实问题,需要构建利益共同体,形成科技成果转化的合力,降低风险。作为新科技、新技术的产物,科技成果转化预期收益一般相对较高,但又带有强烈的不确定性。高校科技成果成熟度低,不确定性大,潜在的风险大,“真金白银”的投入对于高校老师来说,具有非常大的压力,面临“不敢转”的难题。秦创原平台的搭建,进一步整合全省资源,加强技术研判,分析产业前景,建立相关纠纷动向和潜在风险研究分析机制,能够捆绑形成真正的利益共享、风险共担的共同体,更好地发挥职能作用,推动形成了创新保护合力。

2.4 环境优化机制分析

2.4.1 政策环境优化机制分析

政府部门能够加强对基础设施的完善和建设,为平台和科技成果转化提供了必要的公共物品以及政策支持[19]。自秦创原建设以来,陕西省不断完善创新驱动制度体系,政策红利得到了全面释放。高校也结合自身实际制定了一系列具体落地措施,政策体系更加具备全面性、多维度、协同性,政策模式全面升级。陕西省通过秦创原平台不断完善创新驱动制度体系,着力解决了一批痛点问题,聚焦创新重点领域和关键环节,补短板、弥弱项,探索形成了多种科技成果转化新模式新机制。秦创原驱动平台与政府相关部门、高校等加强沟通与合作,提升政策解读和信息传达的及时性和准确性。

2.4.2 融资环境优化机制分析

以金融机构和咨询机构为代表的服务中介机构能够为高校科技成果转化提供金融方面的支持[20]。秦创原平台引进孵化机构和创投机构,加强与科技金融对接,各类金融机构已在秦创原总窗口设立分支机构,发行科技金融产品。并打造“线上+线下”一站式全周期金融服务平台,依托金融科技赋能,为项目和资金提供精准匹配。同时建立“四贷促进”、科技金融、投资基金、供应链金融“四站”服务体系,构建投资基金池、信贷资金池、风险补偿资金池、奖补资金池“四池”互通机制,形成功能互补、业务联动、服务高效的科创金融服务平台。秦创原平台能够促使社会资本和政府资源优势互补,提高高校科技成果转化的效率。

2.4.3 人才环境优化机制分析

秦创原平台组织实施了4批次秦创原引用高层次人才项目,支持引进了海内外高层次人才116人,建设了200支“科学家+工程师”队伍,支持高校科学家和企业工程师联合攻关融通创新。完善企业联合高校院所工作机制,深化“高校聘用、企业使用、政府补贴”模式,支持为企业引进高层次人才。推动高校科研人员带成果、带团队创办企业,支持科研人员成长为企业家。每年会设立1亿元的人才引用专项资金,组建高水平科技经纪人团队。秦创原平台发挥了人才集聚效应,通过人才环境优化的机制,为高校科研人员提供了攻克关键和核心技术的平台。

3 秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的实现路径

秦创原创新驱动平台作为陕西省创新驱动发展的总源头,是打破科技优势与经济发展转化“堵点”的关键枢纽。高校处于微观层面,是科技创新和产业创新的桥梁和纽带。通过对陕西高校科技成果转化的问题以及秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的机制分析,提出了秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的实现路径。

3.1 增强高校与企业的供需对接

充分发挥秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的供求机制,解决陕西高校科技成果转化质量不高的问题。借助秦创原平台,搭建许可信息发布平台,增强高校与企业间的供需对接。在高校中筛选出一批技术成熟度和市场成熟度比较高,一般不再需要进行后续的研发,企业有能力对该成果进行后续研发、应用和推广的科技成果,引导高校通过成果转让的方式进行科技成果转化。科技成果转让既可以充分发挥高校院所的科研优势,也可发挥企业的生产优势和市场优势。在不转移科技成果所有权的前提下,高校还可以使用许可的方式进行科技成果转化。

借助秦创原平台,引导高校与企业联合,共同设立科研项目,组织高校科研人员深入到企业调研,掌握行业发展的难点和痛点,以问题为导向,开展契合市场前景的科学研究活动,从源头上保证高校科技成果更具有针对性,更加符合企业的现实需求和产业发展需求。多措并举加强与企业创新合作,拓宽基础研究到产业化的链接通道,解决高校“重研发、轻市场”的问题,确保高校科技成果转化效能持续增长。

3.2 培育高素质的技术转移人才

充分发挥秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的价格机制和风险机制,解决陕西高校科技成果转化服务能力不足的问题。依托秦创原平台,引导和扶持有条件的高校,自建技术转移机构,统筹信息发布、成果管理、成果评价、技术转移、经济服务、资产经营管理、商业谈判、法律等工作。决策机构应当有懂市场运营、资本运作的领导或管理人员。如果符合法律法规的程序要求,应免除单位领导在定价中因转化后续价值变化产生的决策责任。鼓励自建不足的高校与市场化、社会化专业的技术转移机构展开合作,或者与其他单位联合成立,弥补自身科技成果转化服务能力不足的问题。

充分发挥秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的人才环境优化机制,解决陕西高校科技成果转化技术经理人不足的问题,重视技术经理人的队伍建设、培养和奖励机制。借助秦创原平台,探索建立技术转移人才培养体系,培养一批对技术发展趋势具有良好判断能力,对技术科技成果价值具有良好鉴别能力,具有良好的沟通协调能力,具有丰富的专业知识和从业经验,以及扎实的法律、商务、管理等方面知识的技术经理人。建立健全技术经理人绩效考核、收入分配、收益激励、职务晋升、职称评审以及人才评定的评价机制,为增强科技成果转化服务能力提供人才保障,加速高校科技成果的有效落地。

3.3 加强高校与资本的有效对接

充分发挥秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的风险机制、政策环境优化机制以及融资环境优化机制,解决陕西高校与各类科技金融机构合作不紧密、融资能力不足的问题。秦创原平台的建设,受到越来越多的投资人和高端人才的关注,并设立了支持科技成果转化的各项基金,秦创原平台使得高校科技成果转化在融资方面会更加方便和快捷。秦创原平台能够加速高校科技成果与金融机构的对接合作,充分利用省市级政策,通过科技金融银行、创投基金、风险投资等多形式多渠道扩展资金来源,积极了解金融机构推出创新的科技金融产品和服务。依托秦创原平台,也可以邀请专业的金融服务团队到高校进行宣讲,为高校提供融资方面的培训辅导,实现有转化能力的高校与资本的有效对接。充分发挥资本力量,合理利用资本市场,搭建“科技+金融”对接桥梁,

从而使高校科技成果转化所带来的红利成倍放大。

4 结语

1)基于宏观数据分析和微观层面调研,总结了陕西高校科技成果转化过程中仍存在转化质量不高、转化服务能力不足以及融资能力欠缺等问题。

2)基于秦创原平台赋能机制的分析,提出了陕西高校科技成果转化的实现路径。充分发挥秦创原平台赋能的供求机制,增强高校与企业的供需对接,解决转化质量不高的问题。充分发挥秦创原平台赋能的价格机制、风险机制和人才环境优化机制,培育高素质的技术转移人才,解决成果转化服务能力不足的问题。充分发挥秦创原平台赋能的风险机制和政策及融资环境优化机制,加强高校与资本的有效对接,解决融资能力不足的问题。

3)以陕西高校科技成果转化的实际痛点为研究问题,探索了秦创原平台赋能机制,并提出秦创原平台赋能陕西高校科技成果转化的实现路径,丰富并拓展了高校科技成果转化的理论体系,为秦创原平台建设提供了发展方向,并对提升陕西高校科技成果转化效率具有重要的现实意义。

参考文献:

[1] 王守文,覃若兰,赵敏.基于中央、地方与高校三方协同的科技成果转化路径研究[J].中国软科学,2023(02):191-201.

[2]辛志虹.陕西高校科技成果转化环境分析[J].中国高校科技,2019(08):90-92.

[3]陈敏灵,米雪梅,薛静.创新驱动平台的构建、协同创新机制及治理研究—以陕西秦创原为例[J].科学管理研究,2023,41(02):73-82.

[4]赵公民,吕京芹,王仰东,等.互联网背景下“双一流”高校科技成果转化效率研究[J].软科学,2021,35(08):45-50.

[5]罗茜,高蓉蓉,张丽娜.高校科技成果转化效率与收益分配激励效应的三角验证研究[J].科技进步与对策,2020,37(21):27-35.

[6]田庆锋,苗朵朵,张硕,等.军民融合型高校的科技成果转化效率及路径[J].科技管理研究,2020,40(08):91-101.

[7]赵立雨,闫嘉欢,杨可.政府科技投入对高校科研产出的“马太效应”及治理研究[J].技术与创新管理,2021,42(06):642-652+673.

[8]杨树旺,谭芳玲,李琳.长江经济带“双一流”建设高校科技成果转化效率测度及影响因素[J].科技管理研究,2023,43(04):100-110.

[9]王雪.沿海地区教育部直属高校科技成果转化效率分阶段实证分析[J].科技资讯,2022,20(12):232-235.

[10]张金福,李哲婷.高校科技成果转化中的症结及其化解逻辑[J].科技管理研究,2022,42(22):103-109.

[11]麦均洪,龙飘.基于知识生产模式3的高校科技成果转化模式变革——以广东省为例[J].科技管理研究,2020,40(19):110-115.

[12]贾颖颖,符新伟,何国强,等.扎实推进“三项改革”推动科技成果转化见效成势[J].新西部,2022(06):175-177.

[13]宋珊珊,钟永恒,刘佳,等.企业技术创新风险研究进展与热点议题[J].技术与创新管理,2023,44(05):525-540.

[14]陈敏灵,李仪,薛静.陕西秦创原创新生态系统的构建及治理研究[J].技术与创新管理,2023,44(03):248-254.

[15]陈宝明,黄宁.面向科技创新智库的思想市场机制建设[J].数字图书馆论坛,2017(03):2-5.

[16]苏建军,翟艳.山西产业科技创新成果转化机制与提升路径研究[J].技术与创新管理,2019,40(02):145-150.

[17]王宏起,吕建秋,王珊珊.科技成果转化的双边市场属性及其政策启示——基于成果转化平台的视角[J].科学学与科学技术管理,2018,39(02):42-51.

[18]吕凤兰,殷绚,周治.市场机制视角下高校科技成果转化现状与路径探讨[J].中国高校科技,2021(03):94-96.

[19]牛媛媛,王天明.产业政策驱动的大学发展三螺旋环境创建研究——以国产光刻机装备产业发展为例[J].科研管理,2023,44(02):14-20.

[20]崔宏桥,吴焕文.创业环境如何影响科技人员创业活跃度——基于中国27个省市的fsQCA分析[J].科技进步与对策,2021,38(13):126-134.

(责任编辑:严焱)