新时代“枫桥经验”在城市基层的落地条件与创新性发展

摘 要:新时代“枫桥经验”在城市落地显示出有别于乡村的特殊性。通过对上海市两个社区矛盾化解案例的调查发现,党的领导拓展了权威在场的治理效应,形成了第三方权威“前台”面对、公共权力权威“后台”推动、专业权威“站台”加持的格局;同时,专业调解、细节管理与工作专班在“枫桥经验”于城市社区矛盾化解中体现出坚持与再发展并行的特征。具体是,专业调解进阶式地汲取了法治要素、细节管理开放式地吸纳了管用实用好用策略、工作专班扩散性地激活了组织载体功能。这一结论为新时代“枫桥经验”在城市基层其他领域的矛盾调解提供了经验借鉴。

关键词:“枫桥经验”;城市基层;城市社区矛盾;权威在场

中图分类号:D035文献标志码:A

文章编号:1674-2338(2025)01-0115-11

DOI:10.19925/j.cnki.issn.1674-2338.2025.01.012

一、问题的提出

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(下文简称《决定》)对健全社会治理体系作出重要部署:“坚持和发展新时代‘枫桥经验’,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系,完善共建共治共享的社会治理制度。”[1]无疑在未来相当长时间里,新时代“枫桥经验”将成为实现社会“高质量发展和高水平安全良性互动”的重要参照和遵循,将在全国范围内的社会治理领域全面推行,深刻地影响着社会治理的进程。如果回顾相关政策历程,则能够发现党的二十届三中全会的重要部署具有良好的政策连续性:自2019年党的十九届四中全会将新时代“枫桥经验”写入《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》以来,各地各方都执行有序,并制定了地方性政策。尤其是2021年第十八次中央深改会议通过了《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》,为避免我国成为“诉讼大国”作出全面部署,重申“要坚持和发展新时代‘枫桥经验’,把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,推动更多法治力量向引导和疏导端用力,加强矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控”[2]。这一部署意味着“枫桥经验”已经成为一项全国性的政策安排,包括城市在内的全部基层单位都需要将源头解纷的工作重心真正下沉到社区,全面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

中国城乡差异巨大,城市的异质性特征决定了基层社会矛盾调解的内容和方式方法自然也有别于乡村。一般情况下,城市人口密度约为乡村的数倍乃至数十倍,而且生产能力也远大于乡村,城市发展越快意味着新滋生的矛盾数量就越多,调解的难度和力度也大于乡村。据统计,上海市自2021年实施《促进多元化解矛盾纠纷条例》的一年间,总计受理85万余件,其中人民调解组织受理43.2万件,司法公安联动处置非警情警务32万件,法院系统的非诉调解7.8万件,信访受理2.4万件。[3]随着城市高质量发展对社会的解构进一步加深,此类纠纷将呈现继续递增的态势。据上海市“解纷一件事”平台数据,平台仅对接司法局、工商联、妇联、农委和银保监局等5家单位,2022年全年共调解的纠纷类型即高达430多种。[3]当前,很多城市实践中的多方协同化解机制间接验证了这种复杂性,同时这种解纷主体的多元化更加凸显了城市社区矛盾纠纷的交叉性。有研究发现,目前城市较为集中的十类社区纠纷中,婚姻家庭纠纷、涉法涉诉纠纷、管理服务纠纷、经营消费纠纷、劳动争议纠纷长期居高不下,而公共服务供给所带来的矛盾化解难度更加突出。[4]根据社会矛盾演进规律,如果出现不同类型、多重矛盾的叠加效应,将极其可能衍生为系统性风险。[5]因此,新时代“枫桥经验”在城市落地必须充分认识城市社区矛盾的偶发与多发相交叉、原发与衍发相表里、易发(燃点低)与频发相交织、历史遗留与新近滋生相并存等特征。矛盾类型与表现必然迥然有别于农村。因此,如何实现从乡村到城市的创新性发展,成为坚持和发展新时代“枫桥经验”的“必答题”。

由此,本文将围绕新时代“枫桥经验”的城市落地及其创新性发展问题,重点回答:新时代“枫桥经验”在城市基层矛盾化解中存在怎样的共性和特殊性?新时代“枫桥经验”在城市落地的关键影响变量有哪些?为了回答这些问题,本文选择上海市的两个社区为调查对象,试图发现基层矛盾纠纷化解的基本经验和路径特征,继而进一步丰富“枫桥经验”的理论体系。

二、文献回顾与解释框架

(一)文献回顾

党的二十届三中全会指出:“国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。”这一命题是理论与实践相统一的总结,也是中国式现代化建设实践升华的理论成果。尽管“枫桥经验”的矛盾调解属性同国外以非诉纠纷解决机制(Alternative Disputes Resolution,ADR)相似[6],但中国固有的“无讼”思想传统则是“枫桥经验”独特性的文化支撑。正是基于这种文化传统,学术界关于社区调解的研究成果多从社会治理理论视角下展开,表现在理论与实践两个面向。

在理论渊源上,社会治理理论秉持并发展了马克思主义结构论思想:社会具有优先性,社会结构类型决定着国家走向,也决定着行动选择。这是因为国家是从社会产生的,并反作用于国家加诸社会的各种行动:“社会联系的各种形式,对个人来说,才表现为只是达到他私人目的的手段,才表现为外在的必然性。”[7](P.684)

在实践维度,它源于党和国家“五位一体”战略部署的政治安排,以及长期以来从社会建设到社会管理再到社会治理的实践经验总结,为国家向社会延伸权力并为社会订立规则提供合理性和正当性依据。将社会治理理论应用于解释社区矛盾化解,其针对性有三大特征。一是社会治理具有党和政府主导的政治属性。在官方话语体系下,“主导”有两层含义,即党的政治领导和政府负责。对于社区非诉解纷而言,党的领导既是一个实践问题,更是一个理论命题。既有研究中的“强国家强社会”“共生型国家与社会关系”等主张均无法全面准确描绘社会治理中的党的领导体制格局,一种全过程的、绝对的政治领导。[8]有研究认为,党的领导是人民调解、行政调解和司法调解的政治原则,也是政治领导体系的根本机制,是矛盾纠纷有效化解的保障。[9]二是社会自主,它同党和政府主导相辅相成。有研究认为,基层矛盾调解的自主性方式显示出“既是民间组织,又带有官方专职化色彩”[10](P.112)特征,系“启用地方资源的本土化转型路径,也呈现了国家和社会相互融合的积极面向”[10](P.108),因此显示出半正式治理的特征。三是治理理论的应用与拓展。一方面,社会治理理论不但奠定和充实了党和政府的主导性地位,而且以制度方式赋予了社会诸主体的协同地位,同时还鼓励市民个体的有序参与;另一方面,治理是动态而非静止的,不同的治理模式均有一个适应的过程,其适应的能力往往受到治理主体及其机制的影响。[11]这为社区矛盾化解提供了更多政策工具选项。需要说明的是,社会治理具有宏观建构的理论禀赋,在社区层面的矛盾纠纷化解“落地”则需要更加系统化的理论支撑。与此同时,社会治理的目标同矛盾化解目标不尽一致,后者追求秩序,而前者则以共同体作为目标。因此,在以微观生活见长的社区矛盾化解场域,社会治理的宏大叙事存在针对性的不足。

关于社区矛盾的研究,学科交叉成果显著,在方法论上更体现出经验提炼与知识建构齐头并进的态势。比如,实用法学追求的定纷止争目标也是政治学、社会学等学科的学术关怀,其强调“发挥基层的主动性和创造性,尊重群众的首创精神,主动发掘可推广可复制的基层实践经验,及时上升为制度层面”,可谓是交叉思维的产物。[12]将“枫桥经验”定性为国家治理的法治特质,显示出中国式治理的原创禀赋。也有研究从社区权力结构角度探究社区治理中的失序现象,并区分两大矛盾类型:一是居民对社区治理权力结构的不满而引发的冲突,各种形式的“炒物业”就是典型;二是因治理不当而诱发的新矛盾。比如,有学者借用周飞舟教授关于“悬浮型政权”概念,在基层治理语境中来讨论因公共权力缺席或瘫痪无力而带来的治理失序状态。[13]此外,还有因社区治理能力不足而带来的结构分化问题[14],因“三驾马车”掣肘而导致的社区治理僵局问题[15],居民参与中的“搭便车”与有限理性问题[16]等等。以上权力悬浮研究都是从不同角度对社区矛盾予以溯源或解释,尤其是基于社区治理体制的观点拓宽了社区矛盾研究视野,但鲜有矛盾纠纷化解的具体方案研究。

基于城市社区矛盾的特殊性以及矛盾识别和研判的复杂性,仅从既有的“枫桥经验”制度经验去回应城市社区矛盾化解必然面临诸多不适应。从城市矛盾化解的角度来看,早在2019年的全国调解工作会议上,中央就明确提出构建包含行业性、专业性调解在内的大调解工作格局,这为社区纠纷调解奠定了制度基础。同时,城市汇聚了绝对数量的法律职业共同体资源,尽管城市也存在对此类法律专业人士认同度偏低的问题[17](PP.180-184),但资源优势显而易见,如丰富的“体制内”和“体制外”法律人群体,以及高校和科研院所的专家学者,他们以不同专业方式服务于社区纠纷调解的需要。城市社区有别于乡村,矛盾化解更需要专业化调解的出现,以“非诉调解”为主的诉源治理机制作为一个重要路径由此被提出。最高人民法院《关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见——人民法院第五个五年改革纲要(2019—2023)》提出,“坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,推动从源头上减少诉讼增量”,主张从前端预防的方式减少纠纷发生,防止大量纠纷涌入法院。[18]诉源治理作为一种治未端而非末端的矛盾化解模式,它更为强调基层治理的有序性与有效性,属于“枫桥经验”与社会治理的融合战略。[19]然而,整体来看,其在构建矛盾纠纷多元化解机制方面仍从法院自身需求出发[20],忽视了社区治理中其他主体在矛盾化解中的协同作用。由此,本文认为,“枫桥经验”在城市社区的落地除了要坚持传统经验,还需要进一步加强创新性发展,从而更好地去回应上述问题。

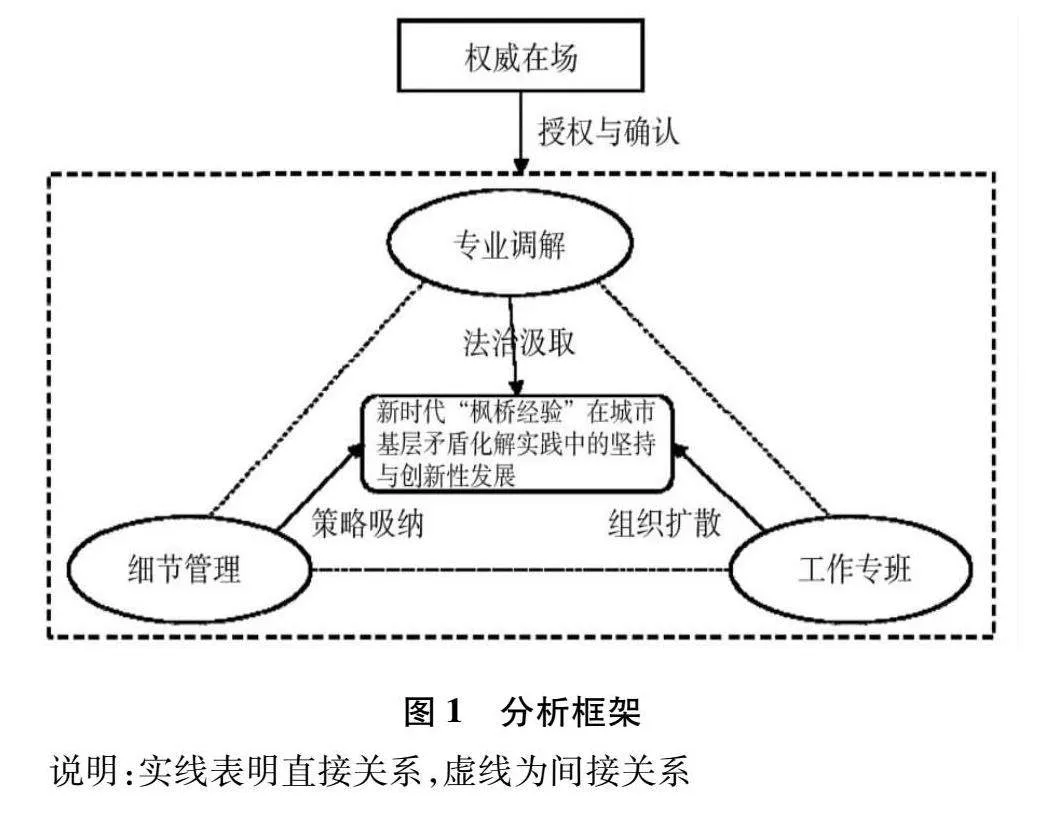

(二)解释框架

通过在上海社区的多次实地调研与考察,本文发现了新时代“枫桥经验”在城市基层成功落地的条件。其中,“权威在场”和“工作专班”具有制度的共通性和治理的连续性。调研发现,上海的这两个社区矛盾化解案例都是以工作专班模式得以解决的,其治理经验体现出政府与社会组织、专家、社区居民互动的特征:基层政府给予政策支持、专家贡献了专业知识、社会组织织造了信任网络。结合既有理论和两个案例事实,本文从权威在场、细节管理、专业调解和工作专班四个方面展开,同时回答新时代“枫桥经验”在哪些方面坚持了传统“枫桥经验”的精髓,又在哪些方面进一步拓展了传统“枫桥经验”的应用空间等问题。

1.权威在场

“枫桥经验”的核心在于基层矛盾纠纷化解,以基层政权建设的权威机制推动“矛盾不出村”。理论上,新时代“枫桥经验”在城市社区落地的“解纷”或“矛调”机制也具有这种禀赋特征,即并不排斥政治权威的“在场”。一方面,党委领导下的权威体制机制,其建构具有制度化影响力,而如何构筑矛盾预防和化解的防线,减少基层矛盾进入诉讼环节的可能性,则需要对权威的出场策略做出安排。比如,代表公共权力权威的党和司法机构虽然并不“冲”在最前沿,但人民调解委员会却必须接受基层党和政府及人民法庭的指导。另一方面,代表制度权威的国家法律法规和政策在解纷裁决中虽不是唯一准绳,但社会规范的作用并不同法律法规存在本质冲突。在城市,这种以社会规则为基准的现象尽管次于农村地区,多将历史、社会关系等非法律因素考虑在内,法律法规的调解作用要比农村显著得多。诸如交通冲突的民事赔偿、工地伤亡、医患冲突、拆迁等,当事方的法律选择工具理性主义立场决定了矛盾化解不能忽略法律之外的其他路径。换言之,权威在场和权威推动为基层矛盾化解提供了有效参考选项。

2.细节管理

在经验上,“枫桥经验”的实施多以双方妥协、合意为成功要件,其过程不具有强制性特征,因而对于细节的要求更高。在经验上,乡村社区的非现实性矛盾比例较低,如果矛盾协调人员工作做得细致,就能够有效提升调解成功率。在城市社区,异质性社会决定了矛盾调解的难度,再加上双方的社会关系交集不多,对从事矛盾调解的主体提出了更大挑战,在调解过程中既要有“温度”地回应人民群众的诉求,又要不疏漏细节问题,技术性地把握“气场”临界点,以促成调解的合意方案形成。总而言之,细节管理在乡村的成功经验如何在新时代“枫桥经验”的城市落地中得到继承和进一步发展,是需要加以重点考察的关键变量。

3.专业调解

一般来说,城市化程度越高,社会分工越细,各类纠纷的复杂程度就越高,因而城市社区的矛盾化解离不开专业化支持。一方面,从矛盾类别来看,城市中常见的金融、证券、建筑、保险、知识产权等民事纠纷,都需要专业化力量的介入。比较而言,新时代“枫桥经验”城市版拥有比乡村更为丰富的专业化资源,具备专业调解的条件。另一方面,党的十五大报告早已提出,我们要依法治国,建设社会主义法治国家,而法治正是城市社区矛盾调解专业性的集中体现。习近平总书记指出:“法治建设既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病。……坚持和发展新时代‘枫桥经验’,完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。”[21](P.295)理论上,将矛盾“大事化小、小事化了”的方案本质上是一种矛盾搁置策略,容易导致矛盾反复,更为复杂的是一旦原有的矛盾治理触发调解、司法等程序,是难以从源头上予以化解的,不完全符合矛盾调解的低成本、可及性原则,客观上是加大了治理重心下移的难度。从结果来看,调解方案是矛盾调解的结论性文书,不具有强制性,因此双方对方案的遵守与否直接决定了裁决认同。在城市,居民法治意识相对较高,这种反复性的概率很大,存在诉诸司法渠道的风险,唯有提高双方对末端裁决结果的认同度,才能够从前端环节解决未病问题。因此,为了达到源头治理社区矛盾的目标,调解主体需要建构与维护对于调解结果的认同,这是裁决文书做出的依据,更是裁决能否得到贯彻执行的前提。

4.工作专班

城市作为一个人口高度密集的陌生人社会,彼此之间缺乏情感纽带与日常联结,因此,城市社区的矛盾化解难以简单地依靠乡村的情感或精英机制来处理,更需要“理性”因素的介入。社区矛盾往往具有生活习惯、利益诉求等多元化的差异,对规范化、程序化的“组织载体”的需求是必然趋势。从学理上而言,工作专班一般被视为议事协调和执行机构,源于科层制难以解决复杂治理任务时的权宜性方案[22]。在经验中,工作专班多与常规的科层权力交织在一起,分为短期型、阶段型、常设型专班。[23]工作专班能够整合多方资源,尤其是各种专业力量、社区力量甚至党政力量。从矛盾化解过程来看,设立专班意味着矛盾处理是合规合法、有章可循的,同时专班作为组织载体,可以通过建立一整套的矛盾收集、分类、处理与反馈机制,将不同类型的矛盾策略化处理,并将这些机制以创新扩散的方式移植到其他社区。因此,组织载体的出现决定了矛盾化解过程中能否调动丰富的资源与有效的机制来推动“枫桥经验”在城市社区的落地,同时决定着矛盾化解的有效机制能否低成本地移植到其他社区,提升其场景适用性。

基于权威在场、细节管理、专业调解和工作专班四大关键变量的分析,本文搭建了以下解释模型,以探讨社区矛盾化解中的工作机制。这四个变量呈现互为补充、过程递进的关系,分别指向矛盾化解所需的外部环境条件与内部机制,从而应对社区纠纷处理的各种困境。本文的两个案例均以第三方为骨干的“工作专班”作为矛盾化解的组织载体,扮演着连接政府、社会组织、社区“三驾马车”与居民的关键角色,在运转中形成了权威在场、专业调解、细节管理与工作专班的矛盾化解机制。其中,权威在场是赋权工作专班的权力机制,也是对调解裁决加以确认的权威机制;专业调解是构建社区矛盾化解方案被接受及落地的能力机制,是决定案结事了的关键变量;细节管理是调解过程有效的技术性机制,是检验主体调解能力的关键指标;工作专班是以组织结构的形式将矛盾化解过程及有效机制固定下来,推动创新扩散。四大机制间关系见图1。

三、研究方法与案例选择

在研究方法上,本文选择了上海市H镇Y、Z两个社区进行双案例比较研究。关于案例比较方法,密尔(John Stuart Mill)最早提出了求同法和求异法,前者系从总体差异性基础上寻找关键相似性,在案例选择上要求主要特征完全不同,

而仅在自变量与因变量上保持一致;而后者旨在从总体相似性基础上寻求关键差异性,要求案例在

其他主要特征上完全一致,而在自变量与因变量

上保持差异。随后普沃斯基(Adam Przeworski)和图纳(Henry Teune)将其发展成“最具差异性系统”与“最具相似性系统”使其在社会科学领域得到广泛应用,前者用于排除看似可能实则无关的原因,而后者用于找出所有可能的原因。分别参见John Stuart Mill. A System of Logic: Ratiocinative and Inductive .New York: Harper and Brothers, 1882,pp.278-281;Adam Przeworski, Henry Teune. "The Logic of Comparative Social Inquiry. New York: John Wiley,1970,pp.31-35,皆转引自高奇琦《从单因解释到多因分析:比较方法的研究转向》,《政治学研究》,2014年第3期。沿着这一方法脉络审视本文的两个案例,可以发现以下特征。

其一,基本情况相似性。Y、Z社区均隶属于H镇商圈附近的优质商品房小区,两个社区的人口总量皆约2500到3000,人员构成相似,居民整体素质水平较高。两个社区存在相似的背景,最大程度避免了在案例比较中因基本情况如社区规模、人员构成等基础变量差异导致的结果变异。

其二,矛盾表象的差异性。虽然Y、Z两个社区矛盾都指向非个体的居委会、业委会、物业公司等社区自治组织,但两个社区在矛盾主体、性质及其持续时间上差异较大。具体情况可参见下表1。

其三,化解结果的一致性。案例结果是H镇成立了由第三方社会组织为骨干的工作专班,并最终成功化解了矛盾,均被视为新时代“枫桥经验”的典范。综合来看,两个社区的案例矛盾表象上的千差万别与化解结果上的相同特质,恰好符合求同法与最具差异性原则来分析其背后关键的影响变量,同时两个案例基本情况的相似性又最大限度地控制了潜在变量对案例结果的影响,确保了既有分析的可靠性。这是本文进行双案例比较的前提。

在资料收集方面,笔者自2019年起针对H镇开展了长期追踪探索新时代“枫桥经验”的社区矛盾化解观察,搜集该地区的丰富案例。2022年8月,笔者开启了为期3个月的追溯式调研,通过访谈包括H镇司法所所长、专班小组组长及代表性成员、社区居委书记、业委会主任、其他居委成员等多个主体,了解不同对象与组织在矛盾化解过程中的态度、互动与行为,继而梳理出两个社区矛盾化解的全貌。随后,作者又多次对特定领导和工作人员以微信和电话方式进行深度访谈,以确保资料的完整性和有效性。

四、新时代“枫桥经验”在城市社区的落地与创新性发展:两个案例的呈现

(一)案例背景

2020年8月,Y社区物业使用过期的清洁剂清理水箱被居民发现。在一片谴责声中,物业公司“引咎”发出准备退出的公告,但新的物业招标、入驻尚需要时间。在这个空档期,剔除Y社区的存量矛盾,解决增量矛盾更具现实性和复杂性,居民与物业、业委会冲突日益恶化并衍生出更为深层次的矛盾:居民的不满情绪涉及切身利益的物业费使用、物业管理细节、业委会成员履职情况;接下来,这种不满进一步转化为对业委会换届选举程序、物业财务等问题的关注和参与;继而,演变为对业委会任职人员的不满,最终导致业委会集体辞职。无独有偶,居委书记休产假,社区的“三驾马车”同时出现人员变动,小区治理架构面临崩溃。

Z社区的冲突爆发始于2021年12月。Z社区业委会在选聘物业、物业费涨价等事项进行民主投票时,遭到业主强烈反对,源于居民对居委会党支部书记不信任、意见大,性质上可以归为非现实性冲突。[24](P.35)追溯起来,居民针对居委会党支部书记的矛盾早在2018年就发生过,本次“票决”是各种隐藏矛盾的“总爆发”。居民认为居委会、物业和业委会相互勾结,维修基金使用不透明。这一态度和倾向在微信群里十分显著,一度失控。Z社区面临群体投诉激增、居民生活失序、小区矛盾频发等困境,而居委会现有“三驾马车”治理结构和治理能力均不足以化解这一矛盾。在Z社区,针对党支部书记的不信任持续时间长达五年多,大量社区事务搁置,社区运转接近停摆。

(二)落地前提:党委领导下的多重权威在场

新时代“枫桥经验”的内涵在于“通过关心群众、组织群众、依靠群众来解决群众自己的事情,做到‘小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交’,矛盾化解在基层,化解在萌芽状态”。因系党的群众路线在基层矛盾化解中的表现,发展城市社区的“枫桥经验”,党的领导要素必须前置。本文的两个案例同样体现出“党的领导权威始终在场”的特征,具体表现为三种形式:一是党政部门权威,本质上,这是公共权力权威的出场,领导者通过建构组织成员对行动的认可来巩固其权威,从而确保治理行动的成功;二是专业权威,主要由社区中的离退休干部、律师和其他知识分子构成,为社区韧性难题的解决提供技术性指导;三是第三方权威,第三方的“超然”地位还不足以取得居民的普遍认同,唯有叠加了某种权威因素才有助于取得矛盾化解的新突破。本文两个案例的第三方是获评上海市三星级社会组织的社区工作室,其负责人拥有丰富的社区调解经验,由这位H镇“金牌调解员”来兼任工作专班组长,其专业权威性不言而喻。其中,后两种权威形式都是以党的领导权威“授权”的形式出现的,同时又以自身能力强化着党的领导权威。三重权威的在场机制参见图2。

通过调研,本文发现了权威在场的运转逻辑:在两个案例中,工作专班由社会组织代理,其第三方权威尽管显示出专业调解的不可替代性,但还需要其他权威的协同配合。这是因为社会组织的专业权威类似于一种法理型权威和魅力型权威的融合体,它是通过承担部分社区管理职能来激发社区活力而发挥作用的。[25]H镇的工作专班成立于社区矛盾而导致的权力悬浮“空档期”,因此单靠第三方的专业权威是不够的,在实践落地中出现了三类权威的相互“补台”效应,客观上推动了矛盾调解的顺利进行。

其一,第三方权威的“前台”面对,实施主体是以第三方社区社会组织为骨干的工作专班。社区治理中存在很多韧性难题,在解决过程中既需要多跑腿,又要能够灵活做出应对,党政部门在此方面的短板显而易见。而这些恰恰是工作专班的优势,同时工作专班事务性工作者被矛盾当事人视为“戴着尚方宝剑”的权力代理人。正如专班组长所言:“我们工作的第一个任务就是收集小区反映的问题。然后,以工作简报(方式)向上汇报,领导回复后,我再到别的部门去协调这些相关问题,领导批示(此事必须)要解决,就一定要解决。”由此可见,工作专班的“前台”机制有效规避了政府直接面对社区原子化矛盾的风险。

其二,公共权力权威的“后台”推动,实施主体为镇党政部门。在Y、Z两个社区的矛盾化解过程中,H镇党委和政府始终没有直接面对社区冲突,而是扮演着“后台”支持者的角色。一方面,工作专班是由镇政府号召成立的,首次进场是和H镇相关工作人员同去的,授权意图明显;另一方面,镇政府相关职能工作人员被吸纳为工作专班成员,以便随时能够回应调解中的部分问题。同时,工作专班的阶段性工作进展需以工作简报方式向H镇党政部门汇报,至于调解过程中遇到的难题或资源支持需要向镇提出申请。由此,可以认为是H镇党委和政府的公共权力权威构成了工作专班运转的基础性权威。

其三,专业权威的“站台”加持,实施主体为社会力量。我们在调研中发现,工作专班的专业权威主要体现为两点。一是专班组长的个人魅力。她是全国模范调解员,退休前还担任过居委会主任、副书记、业委会主任,在社区矛盾调解中享有声望,在群众中有威信。专班组长针对矛盾的判断力是其专业性的体现,亦是其灵活治理能力的突出象征。二是律师顾问等专家团队的专业魅力。在解决方案涉及法律实务时,律师的专业界定和解答更具公信力:“很多话只有从律师的嘴巴里说出来,才有说服力。”(工作专班组长语)专家个人和专业团队双重魅力下的权威嵌入,形成了工作专班“专家站台”的权威机制,客观上提升了社区矛盾纠纷化解的绩效。

(三)新时代“枫桥经验”在城市社区落地的创新性发展

1.专业调解:法治要素的进阶式汲取

相较于乡村矛盾调解多依托于血缘亲密关系、乡土地缘关系和宗教崇拜关系为支撑的情感模式[26],城市社区“枫桥经验”的突出特质是专业调解的引入,这种特征不是对乡村模式的完全取代,而是汲取法治要素基础上的一种进阶式替代。一方面,如前文所述,专业权威中已经吸纳了律师群体的加入,法治手段与精神的融入提升了矛盾调解结果的有效性与说服力;另一方面,社区调解的目标是将“非诉”原则落地,实现“案结事了”。一般认为,在众多解纷工具中,司法判决机制是制度化程度最高、最稳定、最系统的机制,其裁决的权威性有助于实现案结事了的目标。需要指出的是,法院系统也具备使用“非诉”手段化解矛盾的制度化机制,但当下诉讼“爆炸”现状决定了大量矛盾无法全部通过司法裁决途径解决。理论上,矛盾调解同属于“非诉”案件,其目标是缓解治理成本和司法压力,力求使矛盾化解不至于进入诉讼程序。H镇两个案例中的工作专班是“第三方”机制,其显性特征是“非诉”的专业调解,对于社区自治组织、政府职能部门和居民都不具有强制力,之所以能够取得矛盾化解的理想结果,根本原因在于矛盾双方都对裁决结果表达了认同。这种认同意味着纠纷得到了实质性化解,是法律有效性的体现。

认同是接受调解方案的前提,是案结事了的关键。工作专班尽管吸收了镇司法所官员的参与,但没有邀请人民法院法官,整个矛盾调解过程更没有运用司法建议,但结果均达到了案结事了目标,起到了与司法“裁决”同样的效果。这表明,矛盾调解要达到“非诉”和“息诉”目标,尊重结果的裁决认同是关键变量。H镇社区工作专班推动的裁决认同表现在以下三个方面。

其一,业主代表的认同。在Y社区,事关物业选聘的方案无法达成共识,工作专班在协商会上传达了一位身份为区人大代表的社区居民建议,在过渡期实行公开招标的方案得以顺利通过。一位居委工作人员坦陈:“调动不起来楼组长和业主代表,开展工作真的很难。居民不关心你每天都在搞什么事,你的消息都是通过楼组长和业主代表传达下去的,如果他们压根没看到、没听到,工作就没办法开展。”在H镇,此类居民代表很多,如人大代表、政协委员、工会代表等“大咖”本来就具有很强的能量,动员他们并获得其认同,对矛盾化解方案出台和落地都有事半功倍的效果。

其二,开展潜移默化的情感治理,为裁决认同织造联结纽带。中国的社会变迁甚速,情感治理方法因具备非正式制度的禀赋特征,为缔结社会认同而启动的情感治理往往扮演着“塑造符合理性的完美生活”的角色。[27]大到拆迁动员,小到社区公共事务参与,情感治理鲜有缺席的机会。不止一位居委会人员在接受访谈时承认:“居委工作还是要靠人情,这是没办法的事情。中国是熟人社会,城市社区也不例外。”在Y社区,很多“刺头儿”正是被这种情感感化而最终选择配合工作专班的工作。访谈中有工作人员提到:“有个‘刺头儿’说自己被我们道德‘绑架’了,他说疫情期间我们对他蛮好的,现在征询他(意见),不好意思不同意的。”无疑,这种 “不好意思”正是基于过去付出的情感。在具体工作方法上,工作专班也丰富了“三驾马车”的治理工具箱,如承诺、担保、代理等,不独是矛盾化解,对于基层治理而言也同样能够产生深远影响。

其三,唤起居民的认同。H镇两个社区矛盾均涉及社区公共事务问题,而且“急难愁盼”问题久拖不决,甚至是简单的公共产品供给也无法得到满足。在Z社区,一棵高大的杉树挡住了阳光,而且一到冬天枯叶就飘进居民院子中去。居民一直在反映,可是矛盾僵局使问题无法得到解决。被访谈的Y社区居委工作人员说道:“很多事情(矛盾)看起来解决不了,只要征询居民意见,他们(当事人)都不好再固执己见,毕竟抬头不见低头见的。”社区是人人有责、人人尽责、人人享有的治理共同体,居民对于社区矛盾化解方案的裁决认同度越高,案结事了的概率就越大。

2.细节管理:管用实用好用策略的开放式吸纳

乡村是一个熟人社会,传统“枫桥经验”的落实往往依托于既有的宗族与能人权威。而城市社区作为一个陌生人社会,鉴于社区矛盾的琐碎和日常化,需要在坚持传统“枫桥经验”有效策略的基础上加强细节管理。本文发现,这两个案例都体现出开放式吸纳的细节管理特征。比如,在Y社区,工作专班进驻社区后,即在社区内设置了专门的办公场所,一边收集居民意见信息,一边定期开展协商。通过会议协商、一对一协商、一对多协商,以及组织对个人协商等不同方法,汇集居民意见并作出研判。访谈中工作人员也多次提到,“每周我们都要去那边开好几次(协商)会(议),跟物业开(会)、跟居委等开(会),目的就是解决他们的(矛盾)问题”。这种多主体、多部门参与的会议为掌控信息的真实性、全面性提供了保障,特别是为诉求方的理性表达提供了沟通平台,进一步丰富了管用实用好用的调解策略。

策略一:控场。管理学的“控制”系管理功能的概念,指发现目标偏离并加以纠正的过程。[28]在Y社区,其矛盾的根源在于旧的物业已经解聘,而新物业公司则要涨价。由于缺乏与居民的沟通,涨物业费的决定遭到了居民强烈抵抗,居民认为是业委会、居委会和物业“三方勾结”。这种情绪在线上的业主群和线下的物业管理中都在发酵,冲突场面僵持难下。工作专班进场后的第一次接待,Y社区来了很多居民,大家你一言我一语,场面几近失控。专班组长及时调整方法,显示出较强的控场能力,她在访谈中提到:“我跟他们说,人多嘴杂,还不如你们相互沟通,统一几张嘴,把所有的问题有效阐释清楚。”这种控场能力迅速扭转了混乱局面,为居民与工作专班顺利接洽创造了条件。

策略二:劝说与承诺。在管理沟通中,劝说与承诺是一门艺术,也是衡量管理能力和管理水平的重要指标。[29]Y社区业委会启动换届之后,原有维修基金无法使用,然而恰逢年关,负责做外墙的装修公司付款程序未走完,拿不到钱。老板在农民工讨要工资的压力下,以跳楼的方式来制造轰动效应。在现场,工作专班请来律师,通过专业化的“劝说”让其权衡利弊,同时承诺先预支部分维修基金,让其支付农民工工资。同时,工作专班做出郑重“承诺”:待新的业委会成立后,所有款项按本付息一次性结清。这种必要的“承诺”得到了专班成员之一的镇联络员的“权威确认”,并形成书面协议,从而顺利化解了这一矛盾,没有发生矛盾衍生效应,及时终止了靠跳楼“闹大”事件。在Z社区,由于矛盾积累已久,无论是居民,还是当事人的居委会党支部书记,劝说是摆事实、讲道理、论法理的常用工具,伴随着矛盾化解的始终。

策略三:退让。“退让”是协商的常见机制,是共识达成的重要策略,是合作治理不可替代的机制[30],应用于社区冲突解纷中有助于消减矛盾的溢出效应。在Z社区的首次协商会上,居民向工作专班表示,若是书记在场,他们将拒绝发表任何意见,并做好了随时退席的准备,对立情绪十分强烈。原则上,矛盾一方的缺席无疑无法进行沟通,而且居委书记不在场同社区协商的民主原则是不符的。针对这一难题,专班组长临时将座谈会议题调整为“调研会”,以“当事方回避”为由化解了会场的紧张对立局面:“我能不能叫他 (书记)走,这是个问题。我就说,我们今天是来听取大家对小区管理的意见,请书记回避一下。领导是不是支持我这个做法,我当时确实有过担忧,但是我们工作的第一步是先进入这个社区(入场)。”在本案例中,这种“退让”策略没有造成矛盾“升级”,反倒促进了矛盾化解进程。

3.工作专班:组织载体的改造式扩散

“枫桥经验”的成功往往依托于较为灵活的本土化方式,具备地方治理特色。相较于这种特殊性,新时代“枫桥经验”在城市社区的落地通常以规范化为前提,尤其强调治理方式的可复制及矛盾化解效果的可预期。从Y、Z两个社区的实践来看,这种可复制性正是依托于组织模式的改造式扩散实现的。具体来说,两个社区都成立了工作专班,其结构的可改造特征正是创新扩散的重要前提。工作专班由镇职能部门和社会组织、社会工作者等主要力量组成。从工作专班的组织架构来看,组长是第三方(系在民政系统注册的S调解工作室)的模范人民调解员,曾经担任过居委会主任,社区调解经验丰富,在H镇享有很高威望;专班同时吸纳了镇自治办、信访办、城建中心等镇级职能部门,为社区矛盾化解提供资源支持,显示出权力部门“不缺席”的姿态;此外,“专班”还有居民区党总支书记、居委主任、社区民警、小区结对律师等力量的加入。从发展先后顺序来看,当Y社区矛盾得到化解后,该专班的一整套班子再次接受H镇委托,入驻Z社区从事社区矛盾化解工作,并在保留原有班子核心主体的基础上,吸收Z社区的书记、居民等人员加入,突出了Z社区的独特性。由此可见“工作专班”的组织结构在矛盾化解过程中稍加改造便可以移植到其他社区,具有很强的创新扩散意义。

本文两个案例中的“工作专班”主要是指为解决特定工作难题而在基层专门设立的临时性组织,借鉴了党政部门工作专班的一种治理机制。尽管从本文的两个案例来看,其社区都面临权力悬浮的问题,既有组织是失效的,新的组织载体,即工作专班的设立仿佛具备很大的偶然性。但从矛盾发展与化解的过程来看,成立工作专班来化解社区矛盾又是一个必然趋势。正如上文分析,矛盾化解既需要党的领导权威在场,并根据矛盾所需以第三方权威或专业权威体现出来,同时又需要以专业化调解资源为支撑,社区既有的自治组织形式很难将这些主体协同进矛盾化解的过程中,因此,设立一个工作专班来化解矛盾十分必要。从学理而言,工作专班并不是对科层制常态运作的取代,而是利用科层资源构建出一种协同各主体的治理结构来应对环境突变的调适机制[31],故而具备随时进场与退场的灵活性。本案例中两个社区的工作专班为短期型,基于“问题导向”而成立,为推动“枫桥经验”在城市社区落地而设,最终随该社区矛盾化解而解散。值得注意的是,这种矛盾化解型工作专班的性质决定了其一旦在其他地区被需要,又可在原有框架下快速组织起来,并以改造式扩散的方式移植到其他社区继续发挥作用。

五、结论与讨论

党的二十届三中全会将社会矛盾化解提升到国家安全的高度加以强调,这一重要部署体现了党对完善基层治理体系和社会治理制度建设的政治关切。本文发现,旨在化解社区矛盾的新时代“枫桥经验”在城市基层治理中是有效的,它阻滞了矛盾的溢出效应,使其不至于衍生出更多次级矛盾,同时也不至于使矛盾恶化到影响“大局”的地步,从诉源层面规避了诉讼爆炸的隐患。

第一,上海基层社区矛盾调解案例中的“工作专班”系借用党政部门工作专班的机制,其成功的关键在于彰显党的领导权威的同时,还创新性地发掘出专业性权威和社会性权威的协同效应。

党的二十届三中全会《决定》指出:“党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。”[1]

这一命题是历史经验的总结,也经过实践的验证,可以说是对《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中关于党的领导的进一步发展。2019年,最高人民法院《关于建设一站式多元解纷机制诉讼服务中心的意见》提出:“主动融入党委和政府领导的诉源治理机制建设。”这说明坚持党的领导已经成为全社会的共识,对于指导新时代“枫桥经验”在城市落地提供了制度遵循。

历史地看,传统“枫桥经验”也是在党的领导下展开的[32],这一特质在当下的城市基层落地中得到了继承和创新性发展:党的权威在“后台”推动、第三方权威在“前台”调解、律师等专业权威则扮演“站台”者的角色。在中国治理场景下,党的领导与党的权威是治理的“常量”,Y和Z社区的矛盾化解经验回应了学术界关于党建引领的立场和观点。作为调解主体的工作专班组长本身就是退休党支部书记,其行动显示出化解社区矛盾、创新社区治理、营造社会治理共同体的党建引领能力。在Z社区的矛盾调解实践中,居民对居委书记的不信任所引发的矛盾五年无解,社区权力几近瘫痪,经过工作专班的调解有效解决了基层的权力悬浮(瘫痪支部)问题,使党在社区落地有根。

第二,“新时代”和“城市基层”激发了“枫桥经验”的传统活力,矛盾调解结果表明既要从共性中发掘传统调解方法的潜力,又要根据城市基层特殊性创新调解工作方式方法。

在本研究中,Y和Z两个社区矛盾化解的主力是由第三方社会组织为骨干的工作专班,它接受H镇委镇政府的授权,其专业化的调解技能和科学化的策略设计,大大消解了其中的不确定性。比如,律师全程参与,律师专家就调解合约中的法律边界、原则、法律适用成本与风险,以及相关案例讲解,极大地推动了矛盾当事方共识达成的进程。因此,一定程度上可以认为是细节管理作为传统“枫桥经验”的重要法宝,其对有效策略的开放式吸纳正是创新性发展的重要表现。

第三,关于工作专班的进一步讨论。工作专班是城市基层启动新时代“枫桥经验”的创新性发展方案之一,在本案例中是成功的。基于本文的案例比较分析,工作专班仍有值得进一步探讨的空间。

问题一,作为一种政府与社会联结机制,工作专班能否在更广的领域得到移植和推广?本文矛盾化解工作专班是从党政部门移植而来,而发挥第三方社会组织的主导作用是颇具创新特征的实践探索。必须承认,有别于传统的科层制治理和运动式治理,工作专班以其独特的组织替代、议事协调和资源整合功能与社区的多元治理要求相适配,的确为社会韧性问题提供了新的治理思路。在具体的行动策略方面,工作专班既肯定政府的权威主导地位,又避免了政府与居民的正面冲突,同时也强调社会组织在社区治理中的积极作用,并吸收专家力量共同推动社区矛盾纠纷化解工作。从这一点上来看,工作专班蕴含着党委领导下的社会协同化解社会矛盾的特质,与国家倡导的“人民调解、行政调解、专业性调解、司法调解等多种调解方式相互衔接”的多元调解机制是吻合的。无疑,谁充当工作专班主体、如何激活工作专班适用条件、何种问题需要组建工作专班,一旦这些问题得以明确,将工作专班作为一种政府与社会的联结机制深层次嵌入社区治理,或可成为未来解决社区矛盾的备选方案。

问题二,工作专班的“任务导向”机制能否为基层机构改革提供方案?在本文的案例比较中,作为一种矛盾化解的工具选项,这种临时性任务组织可以按需“出场”并适时“退场”,具有其他治理模式所无法比拟的低成本、灵活与高效的特征。换句话说,案例中的工作专班并不是一个“常设”的组织形态,与委托方的“任务导向”是吻合的,一旦任务完成便告解散。在推动基层治理体系和治理体系现代化的过程中,党政部门面临更多的“任务”压力,在“成立机构、配备人员、经费到位”惯性下,加剧了机构臃肿和能力不彰的窘境。事实上,本文关于社区矛盾化解的工作专班系借鉴党政部门的经验,工作专班丰富了制度性自治的基础,助力社区协同共治的展开,其经验值得总结,如果能够实现知识升华,无疑是能够反过来回应基层政府机构改革实践的。

必须承认,本文在研究方法上存在一些不足:本文通过求同法和最具差异性原则来比较Y、Z两个社区的情况,受制于案例数量,尽管作者已经最大程度控制了相关变量,并对每一个因素的提出都经过严谨推理,但仍不可避免地忽视一些因素,甚至出现巧合因素被误判的可能,因此更为准确的因果推断仍需要结合更多的案例,尤其是反面案例去综合论证。本文通过两个社区在“专班”进场与治理前后的差异对比,在一定程度上可以削弱这种偏误,因此,本文仍然认可工作专班在成功调解城市社区矛盾方面具有针对性,并认为权威在场、专业调解、细节管理、工作专班四种因素在新时代“枫桥经验”的落地中发挥关键作用。

参考文献:

[1] 新华社:《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,中国政府网,2024年7月21日,https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm?sid_for_share=80113_2。

[2] 孙航:《发挥多元解纷功能 加大诉源治理力度 推动更多法治力量向引导和疏导端用力》,《人民法院报》,2021年7月12日第3版。

[3] 陈颖婷:《化解矛盾纠纷服务“一件事”平台上线》,《上海法治报》,2022年12月21日第A08版。

[4] 张海:《基层治理视域下城市社区服务发展的历史、矛盾及其消解——以上海市为例》,《江淮论坛》,2018年第5期。

[5] 李智超:《从突发事件到系统风险:城市级联灾害的形成与治理》,《行政论坛》,2022年第6期。

[6] Marc Galanter.“‘A Settlement Judge,Not a Trial Judge’:Judicial Mediation in the United States.” Journal of Law and Society ,1985,Vol.12(1).

[7] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编:《马克思恩格斯选集》第2卷,北京:人民出版社,2012年。

[8] 吴新叶、李崇琦:《社会治理共同体建设中的中国共产党:历史经验与行动策略》,《上海行政学院学报》,2023年第6期。

[9] 陈淑智:《完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系研究》,《法制博览》,2020年第27期。

[10] 吕德文、吴欢欢、徐裕如:《半正式治理的现代转型——以宁海“老娘舅人民调解中心”为例》,《杭州师范大学学报(社会科学版)》,2023年第2期。

[11] 王浦劬:《国家治理、政府治理和社会治理的含义及其相互关系》,《国家行政学院学报》,2014年第3期。

[12] 江必新:《法治建设的中国智慧与中国经验》,《求索》,2023年第1期。

[13] 曹海军、王梦:《社区公共安全合作生产的行动逻辑与实现机制——基于Y市“零纠纷”建设的案例分析》,《中国行政管理》,2023年第10期。

[14] 田先红:《政党如何引领社会?——后单位时代的基层党组织与社会之间关系分析》,《开放时代》,2020年第2期。

[15] 陈锋、李明令:《组织异化:对业委会偏离社区治理的一个解读》,《西南大学学报(社会科学版)》,2023年第1期。

[16] 冉连、张曦:《治理困境与组织化回应:党建引领如何激发社区治理活力?——基于成都市X街道Y社区H小区业委会成立的个案研究》,《理论月刊》,2023年第8期。

[17] 张保生、张中、吴洪淇:《中国司法文明指数报告2014》,北京:中国政法大学出版社,2015年。

[18] 最高人民法院:《关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见——人民法院第五个五年改革纲要(2019—2023)》,中华人民共和国最高人民法院网站,2019年2月27日,http://gongbao.court.gov.cn/Details/31823e36c659fae4510ea19a0a5a87.html。

[19] 曹建军:《诉源治理的本体探究与法治策略》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》, 2021年第5期。

[20] 四川省成都市中级人民法院课题组、郭彦:《内外共治:成都法院推进“诉源治理”的新路径》,《法律适用》,2019年第19期。

[21] 习近平:《习近平谈治国理政》第4卷,北京:外文出版社,2022年。

[22] 刘鹏、刘志鹏:《工作专班:新型议事协调机构的运行过程与生成逻辑》,《中国行政管理》,2022年第5期。

[23] 周望:《中国“小组”政治组织模式分析》,《南京社会科学》,2010年第2期。

[24] 科塞:《社会冲突的功能》,孙立平译,北京:华夏出版社,1989年。

[25] 姜秀敏、李月:《“非正式权威”塑造:社会组织嵌入社区治理的三重路径——对山东省Q市F组织开展社区服务的个案分析》,《北京行政学院学报》,2022年第2期。

[26] 汪勇、周延东:《情感治理:枫桥经验的传统起源与现代应用》,《公安学研究》,2018年第3期。

[27] 肖瑛:《从“国家与社会”到“制度与生活”:中国社会变迁研究的视角转换》,《中国社会科学》,2014年第9期。

[28] 王琦、杜永怡、席酉民:《组织冲突研究回顾与展望》,《预测》,2004年第3期。

[29] Lorelei A.Ortiz,D.Julie.“Ford The Role of Front-line Management in Anti-unionization Employee Communication.” Journal of Communication Management, "2009(2).

[30] Ian.Gary. “Confrontation, Co-operation or Co-optation: NGOs and the Ghanaian State during Structural Adjustment.” Review of African Political Economy , 1996,Vol23(68).

[31] 李娉、杨宏山:《工作专班如何落实非常规任务?——重构科层制治理的一个分析框架》,《政治学研究》, 2023年第4期。

[32] 杨明伟:《“枫桥经验”的历史来源和现实启示——毛泽东、习近平关注的一个重大问题》,《毛泽东邓小平理论研究》,2018年第9期。

WU Xinye, MA Yuyin

(School of Political Science amp; International Relations, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: The implementation of the Key words: “Feng qiao Experience”;urban grossroots; urban community conflict; authority presence

(责任编辑:蒋金珅)