以情促治:非正式治理资源促进乡村治理的逻辑建构

摘 要:与正式治理不同的是依靠情感因素的渗透,通过对村干部乡土情感的运作实现治理有效成为乡村治理中的一种隐性逻辑。对F区村干部乡村治理的实践进行考察,描绘了在乡村场域内情感因素嵌入到乡村治理的整个过程,阐释了情感作为一种非正式治理资源促进乡村治理有效的内在逻辑。研究发现,情感嵌入乡村治理可分为“热爱农业型”“岗位奉献型”“公益回报型”“价值实现型”四种类型,情感嵌入从价值、社会、效益、制度四个维度提升了乡村治理的效能。在价值层面,通过对个体情感进行价值赋予与功能放大,提升了治理效率;在社会层面,通过对熟人社会的人情与面子规则的运作,激发了治理动力;在效益层面,将乡村治理任务置于情感互动的社会场景中,有效破解了基层治理的高成本困境,缓解了治理压力;在制度层面,情感因素对正式制度进行了补充与完善,形成了治理合力。情感因素通过非正式化的运作方式对正式治理形成了有益补充,有助于实现乡村善治。

关键词:情感治理;乡村干部;非正式治理;乡村治理

中图分类号:D422.6;D262.3文献标志码:A

文章编号:1674-2338(2025)01-0126-11

DOI:10.19925/j.cnki.issn.1674-2338.2025.01.013

一、问题的提出

2021年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快推进乡村人才振兴的意见》指出:“坚持把政治标准放在首位,选拔思想政治素质好、道德品行好、带富能力强、协调能力强,公道正派、廉洁自律,热心为群众服务的党员担任村党组织书记。”[1]这为进一步发挥村干部在乡村振兴中的引领作用奠定了基础。作为联系群众和对接上级政府的代理人,村干部在乡村治理中发挥着重要的作用,决定着国家政策“最后一公里”的顺利落地。中华人民共和国农业农村部数据显示,截至2022年7月新一轮换届后,村党支部书记中本村致富能手和回引人才占比736%,村党支部书记担任村级集体经济组织负责人的比例高达927%。村干部已经成为村庄政治、经济、文化、社会等众多事务发展的领航者和带头人。

由于我国农村集体经济管理与基层社会治理长期处于“政经合一”的状态,村党支部书记多是身兼数职[2],不仅要处理村庄的行政事务,更重要的是带领村民致富增收。纷繁复杂的农村工作中,村干部往往权小、责大、任务重、工资福利缺乏足够吸引力[3]。从理性经济人的假设来看,在这种个人付出和个人收益不平衡的状态下村干部凭借什么动力来治理村庄?村干部的激励机制和工作热情来自哪里?笔者在多地调研时发现,村干部们往往因为回报家乡、奉献家乡的乡土情怀,忽略外在工资福利,而追求更高层面的精神满足。受情感因素的影响,村干部以保护村庄利益为出发点[4],投入大量精力执行落实上级分配任务、完善基础设施建设、处理村内公共事务[5],坐班为村民提供全天候的服务[6],甚至花费大量资金以弥补村庄治理资源和经费上的不足[7],情感作为一种重要的非正式治理资源,嵌入到了乡村治理的全过程。由此,本文关注在乡村治理中作为非正式治理资源的情感是如何发挥作用和实现有效乡村治理,如何激发村干部参与乡村治理动力的问题。为回答这些问题,本文将从情感嵌入的视角剖析乡村振兴中村干部的治理行为,通过构建情感嵌入乡村治理的分析框架来分析其在乡村治理过程中的运行逻辑,并总结这种非正式治理机制长久有效的经验启示,为提升乡村治理效能提供相应的智力支撑。

二、文献回顾与分析框架

(一)文献回顾

情感是人行为动机的激发器。心理学上将情感定义为“是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验”[8]。而乡村治理则是指如何对中国的乡村进行管理,或中国乡村如何可以自主管理,从而实现乡村社会的有序发展。[9]近年来,在社会治理领域,一些学者将“情感”与“治理”相连接,以求解锁基层治理的新密码。目前针对情感治理的研究主要分为以下三个方面。

一是情感治理的概念内涵。情感治理的基本理念根植于儒家的仁、礼等思想[10],它可以具体划分为宏观的社会心态、中观的群体心理、微观的个体情绪三个层次[11]。在宏观层面,社会心态就是社会情感社会化的产物。情感治理赋予情感以动力功能和价值意义,其价值在于控制和引导社会治理中产生的情感因素,培育积极社会情感,增加社会团结和凝聚力。[12]在中观层面,情感治理侧重于通过人际关系的情感反应和道德内容,建立起特殊化信任和情感再生产机制,以情感共享的方式实现不同类型群体的思想文化交流。[13]在微观层面,个体情感是情感治理的微观基础。对个体的所有刺激,都能引起内心的种种反应,从最简单的物质生活到崇高的精神世界,都会产生相应的情感体验。[14](P.133)对于基层工作者而言,其积极的内心情感是激发情感治理的初始路径,只有基层工作者内心有了这种以人民为中心的情感,才有可能在工作中激发群众的积极个体情感,为后续情感的升华奠定基础。[15]基于既有研究,本文所阐述的“情感嵌入”是指微观层面村干部群体的个体情感,即村干部将对于村庄、村民、岗位甚至是自身价值实现的情感结合个人所拥有的社会资源嵌入到乡村治理的全过程。在情感的嵌入作用下,村干部可以排除工作中遇到的各种阻力,弥补个人回报的不足,竭尽所能为村庄发展贡献力量。

二是情感治理的作用路径。根据情感资源在治理过程中的运用,可以将其分为“把情感作为治理对象”的治理和“把情感作为治理手段”的治理两类进路,后者即通过情感支配,利用情感资源积淀,以群众乐于接受的情感方式、情感策略展开治理实践,从而最大限度地获得人民群众的首肯。[16]在乡村社会场域,情感作为一种重要的治理手段,已经嵌入到了乡村治理的各个方面。干部驻村是一种具有鲜明情感属性的制度安排,借助情感才能融入村治场域中,也须借助情感才能体现出有效性。[17]在基层协商治理中,制度与技术依然是主要依靠力量,但需要融入情感。尤其是在处理与基层民众切身利益密切相关的矛盾纠纷时,人情、面子等情感因素可能比制度与技术更加有效。[18]情感是构建乡村治理共同体的重要纽带,乡村治理需要长期投入、长效作用,“利益耦合”不仅要短期内契合村民的理性需求,而且更要符合村民的价值需求,能够激发村民的情感认同,即“利益-情感”的统筹建设,否则即使存在些许利益,也难以为村民所接受和认同。[19]

三是情感治理的具体成效。情感治理具有超越工具理性和法理规则的比较优势,能够缓释“程序至上而缺乏变通、繁文缛节而运作死板、规则第一而没有人情味”的社会治理问题[20],充分协调政社关系[21]、降低基层治理成本[22]、激发农民的内生动力,推动其更加积极主动地参与农村治理和发展事务。[23]

上述研究为本文提供了诸多有益借鉴,但仍存在认知拓展的空间:一是在研究内容方面,以情感治理的个案研究居多,缺乏对情感治理类型进行比较的分析;二是在研究对象方面,多集中于剖析传统乡村社会普遍意义上的村干部进行情感治理的内在逻辑,未关注到新一轮换届后乡村人才的入场及其情感嵌入的逻辑。基于此,本文以陕西省F区不同村庄村干部情感治理的典型案例为例,运用“过程-事件”的方法深入分析村干部情感嵌入的实现机制与运行逻辑,为推动实现乡村有效治理提供一定的参考和借鉴。

(二)分析框架

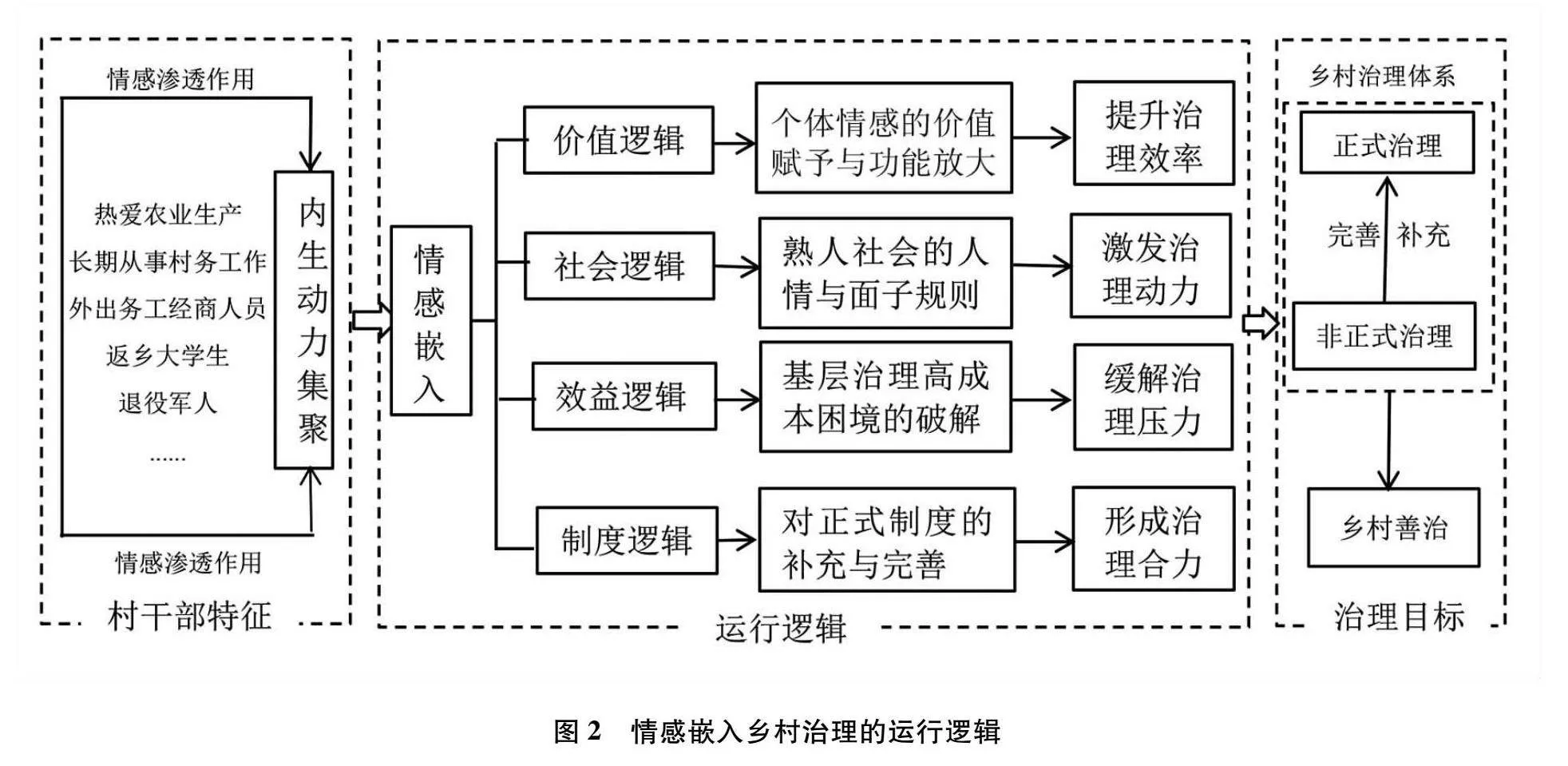

实现治理有效是乡村振兴的根基所在。在现有的乡村治理实践中,正式治理制度与方式容易忽视具有乡土风情的道德习俗对农村熟人社会的调控机制,没有构建出与现代社会条件相适应的道德约束力[24],因此借助于非正式治理机制,运用人情、关系、面子等调节乡村社会关系,解决村民自治制度无法有效运转和功能性约束的难题[25],这一治理模式成为目前乡村治理的一种倾向。只有将非正式治理资源嵌入乡村治理过程中与正式治理形成合力才能真正实现基层治理有效。本文通过扎实的田野调查和理论概括,针对情感这一非正式治理资源构建了情感嵌入乡村治理的分析框架,如图1所示。

目前村干部面临着治理任务繁重和福利待遇落后的现实矛盾,单纯依靠正式规则的约束难以激发村干部的治理动力。按照治理主体情感产生的方式,可以将其分为内部萌生和外部刺激两种,即经过时间沉淀,内心自主萌生的情感和受外部因素的强烈刺激后被激活的情感。内部萌生的情感相较于外部刺激下的情感更加稳定,更具有持久的生存性。乡村治理是情感嵌入的作用场域,通过情感嵌入机制,将村干部个人的乡土情感因素和其所拥有的社会资源嵌入到乡村治理中。村干部在此过程中的行为表现成为以情促治的生动写照。村干部拥有的社会资源数量影响着乡村治理的效能,进一步影响着乡村治理的目标实现,即个人拥有的社会资源越多,对乡村治理的助力就越大。在上述两个维度的共同作用下,情感嵌入到乡村治理的全过程,有效破解了村庄发展面临的资金不足、人才匮乏、激励机制不健全等现实困境,有助于促进乡村治理体系完善,实现乡村善治。

三、案例呈现:F区情感嵌入乡村治理的实践探析

基于实地调研和半结构化访谈,本研究选取了陕西省F区不同村庄村干部的情感治理实践作为案例基础。虽然单案例研究有利于深入挖掘问题、提炼和归纳某一特定现象背后的规律,但由于村干部的情感嵌入类型多样,各要素之间的关系复杂,因此本文采取多案例比较研究的方法。多案例比较研究能够应用“复制逻辑”,通过类似准实验的逻辑框架,识别潜在的因果关系,并提高案例研究的外部效度,使研究结论更具普适性、稳健性和精炼性。[26]

本着就近原则,便于深入参与和近距离观察村干部情感治理的实践过程,本文选择F区作为调研地点,并选取了F区DB村、DY村、GZT村、PJW村4个村干部特征和村庄发展需求各不相同的代表性村庄作为案例对象。在本次研究所选取的4个案例中,DB村以种植业为主导产业,村干部热爱农业生产经营,带领村民引进新技术,种植新品种,实现增收致富;DY村拥有丰富的历史文化资源,村干部在岗位上无私奉献,形成了紧密团结的班子氛围,争取到上级多个项目支持;GZT村地质灾害频发,基础设施薄弱,村干部事业成功后渴望回报家乡,补齐了基础设施短板,村集体经济发展走上正轨;PJW村交通便利,位置优越,青年村干部返乡创业,希望实现自身价值,带领村庄完成了产业发展布局,调动了村民参与村庄公共事务的积极性。

由此可知,一方面,本文所选择的4个村庄,在不同情感类型村干部的带领下,走出了不同的治理道路,拓展了非正式治理的研究内容;另一方面,本文以村干部之间的乡土情感差异和所拥有的社会资源数量为背景开展多案例比较研究,全面刻画了情感嵌入乡村治理的运行过程,有助于更好地阐释村干部治理行为与乡村社会的双向互动过程。通过对多个案例中情感发挥作用的要素条件进行比较分析,归纳出情感嵌入促进实现乡村治理有效的内在逻辑,突破单案例结论普适性不足的局限。

本研究主要通过实地调研、深入访谈、公开材料收集的方法获取研究资料。笔者及所在的团队于2022年7月在F区进行了为期一个月的田野调查,深入到村庄内部对村干部进行半结构式访谈,除此之外,在调研过程中还访谈了包括乡镇干部、县农业农村局干部、村民等在内的多个主体。在调研过程中获取了有关村干部情感治理的新闻报道、表彰通报等官方资料。

(一)案例一:“热爱农业型”情感嵌入

培育新型农业经营主体,发展农村合作社、农村服务机构等服务型组织,能够推动农业生产的集约化和规范化,提高乡村治理水平。[27]F区的DB村集体经济以蔬菜、小麦、谷子种植为主导产业,村监委会主任负责日常经营与管理,从进入村委班子开始计算,该村监委会主任担任村干部已有20余年。是什么原因支撑着他一直留在村“两委”不遗余力的工作,对此DB村的村监委会主任说:“作为我个人来说,我还是对农业满怀希望的,我也上了高中的,一直参与农业耕作,所以对农业特别有情怀。”在日常工作中,DB村监委会主任努力钻研学习,大力推广宣传农业种植的新品种、新技术,解决农民农业生产中遇到的“疑难杂症”,此外,他在村委会牵头下成立蔬菜专业合作社,合作社为大棚户种植统一提供种子、化肥、农药和技术指导,定期组织农业技术员、专家举办讲座和指导,培育出一大批高级菜农。F区的粮食作物经济效益一直不高,DB村监委会主任率先引进“郑麦366”新品种小麦,到了收获季节,大部分农户亩产达到1200斤以上,经济效益每亩多出300元。DB村集体股份经济合作社成立后,在该村监委会主任的组织下,生产的小米成功注册“雍州一号”商标并通过国家扶贫产品认证,D村集体股份经济合作社也获得F区农业农村局颁发的“十佳合作社”称号。“虽然我学历不够,但是也是经常在学习,对农业这方面比较关注一点。农业这个项目好多人说只要身体好、有能力、有地就能干,其实不是这样。农业不是仅仅靠智商,而且靠你的情商,你的综合能力。”DB村监委会主任凭借着对农业的一腔热忱,将大量时间、精力投入农业生产,克服村集体经济发展中遇到的重重困难,带领DB村村民走出了一条致富的新路子。(访谈编号:20220727,DB村监委会主任)

(二)案例二:“岗位奉献型”情感嵌入

村干部因工作需要必须参与村庄公共事务。维持村庄基本秩序、完成自上而下的行政任务是他们平时治理的主要任务,也是工作成绩的主要来源。[28]与此同时,村干部掌握着大量的集体资源,如若没有对于岗位的热爱,极易出现集体资源寻租、精英俘获现象。“进了这个班子以后,一直干这个事情,人在干事的时候,对一件事情很投入的时候,你也就定下了这个决心,所以就是在干的过程中,对这个岗位也产生了感情,可以说到现在也有了为村民干成事的情怀。”从1997年进入村委班子,DY村党支部书记一直在村“两委”任职,除了种植两亩多的苹果树,自己再无其他产业,他把所有的时间都投入到村庄的事务中。为了美丽乡村建设,DY村党支部书记潜心谋划,撰写数篇文章向上级领导阐明想法,多次前往F区委区政府、区人大和区政协等机关争取项目支持,最终为村庄建设筹得省级资金共300万元,区级资金共260万元用于村庄人居环境的改造,并获得“市级乡村旅游示范村”“市级农村人居环境整治示范样板村”的称号。DY村农业经济发展一直停滞不前,为了发展与乡村旅游相配套的“春桃产业”,DY村党支部书记提议由每位村干部拿出自有资金2万元,入股村集体经济股份合作社,自己带头执行,2021年DY村集体经济已实现分红。“咱都是为了村上这个事情,我在会上讲,你干部干部,就是要先干一步,咱是为了成,但是败了,也有败的风险。但是咱们干事的决心不能动摇,你的行动感染了群众,他们才会跟着投资。”DY村党支部书记通过自己的实际行动感染了其他村干部,得到了村民的认可。(访谈编号:20220730,DY村党支部书记)

(三)案例三:“公益回报型”情感嵌入

当前村庄发展面临资金、资源、人才、经营能力等制约,乡村振兴内源式发展是乡村内生力量和政府、社会组织、市场等外生力量有机结合的结果[29],外出经商返乡人员拥有的财富力量能够为村庄发展提供支持,是基层政府主要回引的对象。“我也算F区的人才引进了,组织部、政府把我叫回来的,当时我也有顾虑,但是我这人又热爱公益,咱从这儿走出去的,我们企业赚钱的原因也是改革开放四十多年来好政策把咱带动了,有一句话是这样说的,‘马行千里,无人不能自往’。”在上级政府的鼓励下,GZT村的人才Z放下电力公司董事长的工作,回村担任党支部书记,将自己经商多年的资源与经验运用到村庄治理中,GZT村基础设施不健全,影响治理效率,该村党支部书记组织自己所在的电力公司捐赠办公设备及资金10万元,助力GZT村建成CQ镇最美村委会,成为F区首个安装村民办事流程电子示意平台的村庄。村集体经济股份合作社起步阶段,村委会集中流转农民土地,无力支付租金,GZT村党支部书记从公司拿出50万元作为启动资金,为村庄产业发展提供支持。在村集体经济的日常经营与管理中,GZT村党支部书记将以往企业管理的经验进行转化,号召村委班子成员每年围绕工作态度、工作要求、工作目标,提出励志性的奋斗目标,并为此背书,悬挂于办公室和社区服务中心墙上,公开接受全体村民监督。GZT村在2023年荣获区级“党建领航壮大村集体经济示范村”的称号。“CQ镇的党支部书记大部分都是企业家,这一个月三千块钱,我工资卡都没拿,给我会计交到那,我就不要这钱,没有奉献精神就当不了党支部书记。合作社是国家最低的一个国有企业,这责任不小的啊,我刚上任真的是如履薄冰、头大的很,现在机遇好把这做起来了。”GZT村党支部书记作为村庄内部重要的人才资源,返乡参与乡村治理,推动村庄实现“跨越式”发展。(访谈编号:20220728,GZT村党支部书记)

(四)案例四:“价值实现型”情感嵌入

在当前形势背景下,青年精英成为乡村治理中不容忽视的重要力量,他们在乡村建设及发展中可以扮演相当重要的角色。[30]“我之前是搞建筑的,经常回村里,我老书记离我也不远,都是一个队的,当时18年换届时,人家有年龄要求的,老书记就提前开始动员我来接班。每个人都有个想法,就是把自己家乡做一些改善,或者说是尽一份力。”在上一届村“两委”的动员下,PJW村党支部书记选择返乡,在村庄发展的过程中,实现自身价值。PJW村党支部书记积极参与市委组织部举办的专题轮训班,赴浙江进行能力培训,提出PJW村的发展也要向浙江地区的村庄学习,走农业、商业和工业融合发展路线,实现企业、村集体和村民三方共赢。为了村集体经济的分红能够公开透明化,PJW村党支部书记创新“村民代表法”,在村庄五到十户之中选举一个代表,参与到村集体粮食作物的种植、收获、销售整个过程,将农产品的生长情况、收购议价等口口相传,让村民及时了解村集体经济股份合作社的经营情况。村庄人才数量不足、素质偏低,为了鼓励更多的人回乡发展,PJW村党支部书记持续推行重学助教政策,为考上大学的学生发放奖学金,截至2021年,已连续5年累计为27名大学生发放奖学金7.5万元,并将人才引进纳入PJW村发展规划。“乡村振兴还是得人才振兴,从去年开始我们村的第一个五年规划就是,从工业发展开始,从招商引资开始,把人聚起来。咱把咱本土人才挖掘出来。”PJW村党支部书记结合自己的知识经验,探索出了适合村庄实际的发展模式,村庄发展的内生动力进一步增强。(访谈编号:20220723,PJW村党支部书记)

四、案例分析:情感嵌入何以助力乡村治理有效

(一)情感嵌入乡村治理的特征分析

结合上述案例资料,本文分别从村干部特征、情感嵌入机制以及治理效果对4种情感嵌入乡村治理的特征进行分析比较,如表1所示。

1.“热爱农业型”情感嵌入治理特征

“热爱农业型”情感嵌入模式下,村干部的治理情感源自个人的主观感知[31],是内部萌生出的对农业强烈的热爱,村干部通过调动自身对农业的情感,将大量的时间、精力投入农业生产,克服村庄发展中遇到的重重困难,以达成治理目标。该类型的乡村治理一般会呈现出如下几个方面的特征:一是情感嵌入的主体通常为通晓农业技术的“土专家”“田秀才”,长期从事农业技术的研究推广,在种植、养殖、农机使用等方面具备扎实的专业技术才能,这种技术和才能源于对于农业生产的热爱;二是这类村干部在乡村治理中能够调动的社会资源较多,因为常年钻研农业,自己拥有一定的农业产业,得到过专业技术单位、科研院所的指点,熟识农业方面的专家学者和科研人员,能够为村庄发展提供良好的智力支撑;三是从情感的嵌入机制来看,此类村干部长期从事农业生产活动,在经营农业的过程中探索出了多种联农带农机制,将个人对于农业的热爱转化为能够带动村庄发展、村民增产增收的力量,是实现乡村内源式发展的有效媒介;四是从治理的成效来看,此种治理情感是治理主体萌生的对农业深刻的依恋、喜爱,情感稳定,不易在外界干扰下发生变化。治理主体数十年如一日的钻研农业技术,情感嵌入持续的时间越长,情感也会随着时间积累愈发深厚,成为目前乡村振兴中不可或缺的中坚力量。

2.“岗位奉献型”情感嵌入治理特征

“岗位奉献型”情感嵌入模式下,村干部的治理情感由可供评价的判断或信念所确定,村干部无私奉献的情感是对村民信任的回应。正因为村干部认为村民需要自己,所以产生为村民服务的情感。[32]在日常工作中,村干部通过调动自己对岗位的情感,努力为村民办实事,推动乡村治理的有序开展。该类型的乡村治理一般会呈现出如下几类特征:一是情感嵌入的主体长期从事村务工作,年龄相对较大,在村庄中具有一定的威信和话语权,以村“两委”的任职作为自己主要的收入来源,在村庄的地位相对较为稳定;二是这类村干部在乡村治理中能够调动的社会资源较少,由于长期在村“两委”任职,将大量的时间精力用于处理自上而下的行政事务,自己没有其他产业,因此缺乏乡村发展的人脉与经验;三是此种情感之所以嵌入到乡村治理中,通常是村干部因工作需要必须参与村庄公共事务,但随着时间的推移,村干部努力工作,积攒了越来越多的人缘与口碑,对岗位渐渐产生情感并体现为个人的奉献精神,通过自身的奉献来感染周围的人和得到村民的认可;四是从治理效果来看,此种情感可在村委领导班子成员间、不同班子之间相传,形成积极的治理氛围,情感嵌入乡村治理持续的时间长且影响范围广,但因村干部在村集体经济发展中能够调动的社会资源有限,对村庄经济发展的带动作用并不明显。

3.“公益回报型”情感嵌入治理特征

与前面内部萌生的情感不同,“公益回报型”村干部的情感始于政府、上一届村“两委”干部等外部刺激作用,对村庄产生积极的认知与评价[33],即热心公益,回报家乡的情感。该类型的乡村治理一般会呈现出如下几个方面的特征:一是此类村干部多为外出返乡的“成功人士”,早年外出创业,积累了一定的财富,拥有回乡发展和投资村庄发展的各种资本;二是此类村干部在村庄发展中能够调动的社会资源较多,由于长期经商,拥有广泛的人脉网络,在相关产业领域积累了一定的知识和经验,能够为村庄发展探明方向,规避风险;三是从情感嵌入机制来看,近年来,地方政府通过弘扬新乡贤文化,打出“感情牌”,深入挖掘维系新乡贤的血缘、亲缘、族缘等内生动力,激发乡村人才的乡土观念,与他们期望反哺家乡的情怀与实现自我价值的抱负相耦合,从而扩大了乡村治理主体[34];四是从治理效果来看,此类情感是在外部刺激下产生,治理主体并未从内部萌生出更深刻的感受,因此情感并不稳定和持久,容易再次受到外部其他因素的影响,从而发生转变,治理效果从长期看尚存疑虑。

4.“价值实现型”情感嵌入治理特征

“价值实现型”情感嵌入模式下,村干部的情感主要表现为返乡青年将自身的价值实现嫁接到村庄的发展过程中,进而将其情感内化为村庄发展的动力。这种情感的形成需要一个过程,具体可分为“接受、反应、价值评价、组织和性格化”5个阶段。[35]就村干部情感的形成而言,外出返乡青年认同、接受乡村文化,对村庄发展情况有基本的认知,与部分村民保持着一些联系,例如过年回家祭奠祖先、村里红白喜事回家帮忙、探望家中老人等,此种表现大致符合情感发展的“接受”“反应”阶段;在政府、上一届村“两委”干部的鼓励支持下,返乡青年将自身发展与村庄发展相结合,思考人生价值的实现方式,例如想在家乡干出一番事业、带领群众增收致富、认为担任村干部是一件有意义的事情、人应该在青年时期完成梦想等,此类情形位于情感发展的“价值评价”和“组织”阶段;当处于“性格化”阶段时,村干部的治理情感表现为将村庄发展、村民致富作为自己不懈奋斗的事业,在村干部的岗位上敢想敢为,善作善成,争取更好治理成绩,达成治理目标,此境界意味着即使欠缺政府的资源支持、自身没有行政管理的经验,返乡青年依然能够凭借渴望实现人生价值的情感,直面村庄发展中的各种现实问题,积极寻找对策求解。该类型的乡村治理一般会呈现出如下几个方面的特征:一是村干部是外出返乡的年轻人,头脑灵活,想法多样,具有一定的创新意识和开拓意识;二是此类村干部个人缺乏产业发展与经营的经验,外出时间有限,在乡村治理中能够调动的社会资源较少,对村庄发展提供的帮助较少;三是从治理效果来看,村干部怀着在乡村干出一番事业的想法,在村庄发展过程中大胆改革、试验、创新,加快农业农村现代化进程,但是由于村干部个人和村集体经济股份合作社都处于“起步”阶段,抵御风险能力较弱,一旦失败,将会造成严重后果,治理效果因人而异。

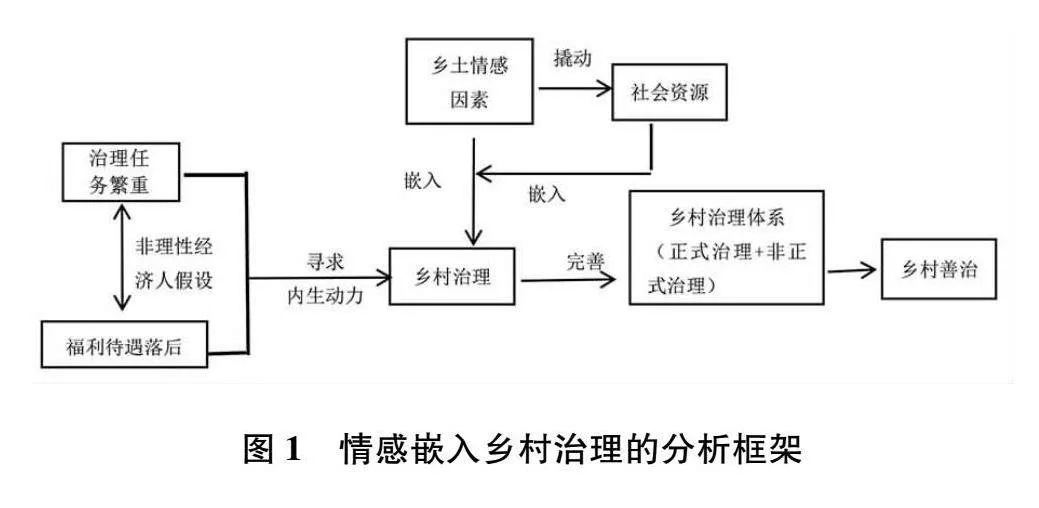

(二)情感嵌入乡村治理的运行逻辑

在情感因素的嵌入下,村干部积极参与乡村治理工作并利用自身社会资源,倾尽全力投入村庄的发展事业中去。而情感嵌入怎样助力村干部参与乡村治理?它又如何借助村干部的力量实现乡村善治?基于此,本文构建了情感嵌入乡村治理的运行逻辑,如图2所示。

1.价值逻辑:个体情感的价值赋予与功能放大

在情感嵌入乡村治理的过程中,作为基层治理主体的政府并未采用科层系统中的正式规则对村干部的治理行为进行严格规范,而是村干部通过调动自身对于村庄、村民、岗位、价值实现等的情感,将个体情感转化为治理的动力以达成治理目标,这反映了乡村治理对个体情感的价值赋予与功能放大。

一方面,村干部关于乡土情感的形成是一个隐性的过程,这种情感可能会被个体和周围环境忽视、低估甚至是虚化、否定。例如DB村、DY村村干部他们的乡土情怀是在长期的村务工作、农业生产经营中逐步累积形成的,由于其情感形成的时间跨度大,再加上个人情感具有私密性,周围的村民、村干部甚至是其家人早已习以为常。乡村治理作为情感嵌入的重要场域,通过赋予此类情感以公共层面的价值意义,使得个体细微、局部、单薄的情感体验升华成为实现公共利益最大化而更为厚重的集体情感,丰富了乡土情感的内涵,彰显了其现实意义与内在价值。另一方面,情感具有的动机功能可以调节和激发人的认知与行为[36],提高人的活动效率。情感嵌入活动以乡村治理事业为载体,将情感对个体行为的积极影响进行放大,进而提升了乡村治理的效率。DB村监委会主任热爱农业生产经营,长期从事农业技术的研究推广,在农业种植、农机使用等方面具备扎实的专业技术才能,具备农业领域的社会资源网络。参与乡村治理将他的“个人优势”进行放大,将其个人所拥有的社会资源运用到村庄产业发展中,带动村民实现增收致富。

综合看,对个体情感进行价值赋予为其功能放大提供了坚实的基础,而将情感对个人的积极影响放大为对于乡村治理的正向影响则进一步说明了情感的迁移性、复杂性和整合性,将村干部的情感因素嵌入到乡村治理中,使得乡村治理工作更加有效。

2.社会逻辑:熟人社会的人情与面子规则

中国传统的乡土社会是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会,在地方性的限制下,人们生于斯、长于斯,相互熟悉,相互信任。[37]情感嵌入乡村治理是对非正式治理规则的重要实践,体现了熟人社会的人情与面子观。

其一,通过人情往来构建情感嵌入基础。对于DB村、DY村这种情感内心自主萌生的村干部来说,他们一直在乡村生活,与本村村民本就存在着人情往来,有着较好的情感嵌入基础。在乡村治理的过程中他们与村民进行互动,在村务办理、项目争取、农业种植的过程中为民服务,无私奉献,加强与村民的情感链接,从而形成了更加紧密的人情关系网络,也筑牢了其生存生活的基础。对于GZT村、PJW村这种情感需要在外部因素刺激下形成的村干部来说,由于常年离乡在城市发展,受外界环境影响较大,城市既为其提供了良好的发展机遇与发展潜力,也赋予了他们较为浓厚的家国情怀。在上一届村“两委”干部、基层政府等人情关系的影响下,他们选择返乡担任村干部以加强与故乡的情感链接,完成回报家乡、造福桑梓的心愿。

其二,将面子压力转化为治理动力。乡村熟人社会以血缘、地缘关系为纽带,形成错综复杂的人际关系,村庄里的村民大部分是与村干部具有血缘关系的亲戚、邻居以及朋友,他们对村干部有一种天然的信任,对于外出返乡的乡村人才来说,他们更是背负着基层政府、村委领导班子的信任与期待。因此,尽管在工作中遭遇诸多考验,有时甚至需要牺牲个人利益,村干部也不会轻易泄气,否则就会被“熟人们”看不起,丢掉面子,在乡村无法立足与生活。在“推不掉”的人情关系和“抹不开”的面子压力下,村干部积极参与乡村治理活动,将私域内的情感联结转化为公域内治理的动力。

3.效益逻辑:基层治理高成本困境的破解

促进地方发展是基层治理的首要任务,在寻找地方发展良方的同时,基层政府还必须考虑投入产出比的问题,即在现阶段如何破解基层治理高成本低效率的运作困境,这需要政府在多目标的治理实践中做好工具选择与成本控制。

从治理工具的选择来看,乡村人才自身所拥有的诸如知识经验、管理能力、业务水平等治理资源与当前乡村治理的现实需要具有高度契合性,符合乡村居民的诉求[38],通过情感嵌入可以对乡村人才及其所携带的资源形成综合运用。例如,GZT村原本村庄发展基础较差,该村人才在外出经商返乡后担任党支部书记,组织自己所在的电力公司为村集体经济股份合作社捐款,并将企业管理的经验运用到村庄治理过程中,实现了资源的精准对接。PJW村党支部书记是外出返乡的年轻人,具有创新思维,视野比较开阔,在村庄发展的过程中不断贡献自己的新想法、新思路、新见解,通过发挥引领带动作用,加快村庄现代化转型步伐。

从成本控制的角度来看,情感嵌入将乡村治理任务置于情感互动的社会场景中,村干部在非正式规则的作用下积极完成治理任务,自觉加强内在自我约束,减少了政府正式规则对村干部治理行为的强制规范与监督,长期来看能够有效降低管理费用。情感嵌入乡村治理缓解了目前乡村治理中资源不足的困境,降低了政府的管理成本,在压力型体制的运行过程中能够减轻政府的工作负担。

4.制度逻辑:对正式制度的补充与完善

正式制度是乡村治理的重要基础,也是政府一贯所遵从的行动指南,然而在实际运作中却出现水土不服、流于形式、政策变形等现象。究其原因是在乡村社会中正式制度的运行会受到非正式制度逻辑的影响,这种非正式制度的“合情合理”比正式制度的“合规”或者“上纲上线”更重要。[39]

情感嵌入作为一种非正式治理手段,通过对村干部情感的调动,使其在乡村治理的过程中能够更好地完成上级下达的治理任务,促进实现乡村有效治理,具体来说,情感的嵌入作用主要表现在以下两方面。一是吸纳乡村人才进入乡村治理体系。乡村人才大都具有较高的知识水平、专业技能和经营管理的能力,如何将这些人才纳入乡村治理体系是乡村治理中的首要难题。对此,正式制度提供的政策支持、利益激励毕竟有限,相比于城市地区,乡村社会的基础设施、交通条件、公共服务仍处于相对落后的位置。情感嵌入能够有效弥补以上不足,通过基层政府和村“两委”的“中介”作用,引导乡村人才关注乡村建设发展,并为他们提供能够展现自身能力和深化乡土情感的平台,从而实现乡村人才的入场。二是促进治理任务的完成。伴随着“行政下乡”和“政党下乡”,国家意志向乡村社会的渗透不断加强,推动重构乡村社会新秩序。[40]村干部作为沟通国家和民众的“桥梁”,在此过程中发挥着重要作用,村干部的情感嵌入有助于村民主体的组织、动员,进而实现力量整合。此外,情感嵌入强调运用引导、疏通、营造、影响等柔性方式将正式制度转化为村民能够认知和理解的内容,借助情感传播构建认同与信任,利用情感的凝聚性保持认同与信任的稳定和深化[41],以打通政策执行的“最后一公里”。例如,在DB村、DY村的案例中,村干部将对于农业的热爱、奉献岗位的情感嵌入到乡村治理的过程中,感染了周围的其他村干部和村民们,带动村集体经济的发展,增强村委班子的凝聚力。

从更深层次来看,将情感嵌入到乡村治理实现了乡村场域中正式规则与非正式规则的融合补充,形成了治理的合力。一方面,情感嵌入为正式规则带来了更多的资源支持,能够降低规则运行成本,使其真正发挥实效。另一方面,情感嵌入通过运用一系列非正式治理手段,获得村民主体的信任和认可,进而实现国家意志的贯彻落实。正式规则在情感的嵌入作用下,能够更好地适配乡村社会的治理需求,提升乡村治理效能。

五、结论与讨论

本研究结合对陕西省F区乡村振兴过程中村干部参与乡村治理的实地调研,探析了村干部参与乡村治理的一种隐性逻辑——情感嵌入的形成机制。情感嵌入强调对村干部个体情感的调动,即在乡村治理的过程中,将村干部的个体情感升华为服务于乡村治理的“公共情感”,利用非正式规则实现治理目标是它与正式规则下的治理最大的不同。

研究发现,以非正式规则为基础的情感嵌入对于乡村治理效能的提升主要表现在以下三方面:一是对村干部个体情感进行发掘,激活了村庄中的内生性资源以解决目前乡村治理中资源不足的困境,在制度治理和技术治理之外探索出了非正式治理层面即情感嵌入的逻辑,有助于乡村治理效能的提升;二是在自上而下的压力型体制下,基层政府在政策执行中面临遵循正式程序与维护民众利益、计算个人私利与满足民众需求之间的张力[42],通过情感因素的嵌入能够有效化解这些张力,情感成为权力运行过程中的“润滑剂”,实现了村干部治理行为的调节和乡村的柔性治理,间接提升乡村治理的效能;三是避免了制度治理对于工具理性的过度关注,从而忽视了价值理性。通过情感嵌入乡村治理,实现了乡村社会与科层体制的有效对接,提供了乡村有效治理的一套运行机制。

情感嵌入在乡村治理中发挥着重要作用,结合乡村全面振兴和乡村治理现代化的要求,还需从以下方面进行提升:一是基层政府要加强对村干部的情感培育。在运用乡土情感引导乡村人才参与乡村治理的同时,基层政府还需要通过公开表彰、物质奖励、宣传报道等方式加强对村干部后续情感治理的关注,不断增强村干部的治理信心,使他们为村庄发展贡献更多力量。二是重建村民间的情感联结。随着市场化、城市化的程度不断加深,农村社会出现大量人口外流现象,村庄“空心化”“老龄化”现象严重。在此基础上,村民间的情感联结逐渐减弱,情感嵌入强调治理主体与治理对象的积极互动,加强村民间的情感联结是情感嵌入的重要方面。因此,应在村庄内部组织例如节日联谊、文化演出等集体活动深化村民之间的情感关系,为情感嵌入提供动力支持和实施条件。三是构建乡村治理共同体。构建乡村治理共同体是情感嵌入的目标导向,在重建村民情感联结的基础上,下一阶段应借助村庄内部的各类平台,例如村集体股份经济合作社、红白理事会、村民议事会等,引导村民参与村庄公共事务,不断提高村民对村庄的认同感、归属感、获得感,促进乡村治理共同体的培育和发展。通过对以上方面进行完善提高,推动形成共建共治共享的乡村治理格局,最终实现乡村善治。

参考文献:

[1]中共中央办公厅、国务院办公厅:《关于加快推进乡村人才振兴的意见》,中国政府网,2021年2月23日,https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5591402.htm。

[2]张欢:《农村集体统筹能力的式微及其基层治理效应——珠三角多地农村股份合作制改革的考察》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》,2022年第4期。

[3]罗大蒙、吴理财:《声望资本:村庄能人“何以要当村干部”的一个解释视角》,《华中农业大学学报(社会科学版)》,2023年第1期。

[4]张利庠、唐幸子:《新乡贤、变革型领导力与乡村治理——基于嵌入式多案例研究》,《农业经济问题》,2022年第10期。

[5]岳奎、张鹏启:《新时代党建引领农村基层治理路径探析》,《行政论坛》,2022年第3期。

[6]贺雪峰:《村干部实行职业化管理的成效及思考》,《人民论坛》,2021年第1期。

[7]印子:《浙北农村社会阶层区隔化及对村庄治理的影响》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》,2015年第2期。

[8]崇德、杨治良、黄希庭:《心理学大辞典》,上海:上海教育出版社,2003年。

[9]贺雪峰:《乡村治理研究的三大主题》,《社会科学战线》,2005年第1期。

[10] 杨慧、吕哲臻:《融情于礼:孔子“礼治”思想对乡村情感治理的启示》,《中国农业大学学报(社会科学版)》,2021年第6期。

[11] 何雪松:《情感治理:新媒体时代的重要治理维度》,《探索与争鸣》,2016年第11期。

[12] 王丽萍:《国家治理中的情感治理:价值、逻辑与实践》,《山东社会科学》,2021年第9期。

[13] 吴晓凯:《当代社会情感治理的逻辑演绎与实践反思》,《宁夏社会科学》,2022年第2期。

[14] 黄希庭:《公共关系心理学》,上海:华东师范大学出版社,2002年。

[15] 罗强强、杨茹:《寓情于理:基层情感治理的运行逻辑与实践路径》,《江淮论坛》,2022年第5期。

[16] 孙璐:《社区情感治理:逻辑、着力维度与实践进路》,《江淮论坛》,2020年第6期。

[17] 许晓:《以情动人:干部驻村制度有效落地的全过程透视》,《华中农业大学学报(社会科学版)》,2024年第2期。

[18] 侣传振:《情感式协商:农村基层协商治理有效运行的内在逻辑——基于C镇古村落保护利用案例的分析》,《云南大学学报(社会科学版)》,2023年第1期。

[19] 潘博、王立峰:《外部力量何以“激活”乡村治理共同体的内生动力——基于E市K村志愿服务的案例考察》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》,2024年第4期。

[20] 李慧龙、尉馨元:《比较视野下情感治理的实现机制:一个“联结-弥合”视角》,《中国行政管理》,2023年第8期。

[21] 吴晓凯:《寓情于治:社区情感治理的逻辑理路与实践路径》,《学习与实践》,2024年第6期。

[22] 潘小娟:《基层治理中的情感治理探析》,《中国行政管理》,2021年第6期。

[23] 侯万锋:《国家治理视野下的乡村情感治理:维度、困境与进路》,《甘肃社会科学》,2024年第2期。

[24] 张陈一轩、任宗哲:《精英回乡、体系重构与乡村振兴》,《人文杂志》,2021年第7期。

[25] 邓大才:《中国非正式治理的兴起:村民理(议)事会的政治起源》,《东南学术》,2022年第4期。

[26] 刘凤、傅利平、孙兆辉:《重心下移如何提升治理效能?——基于城市基层治理结构调适的多案例研究》,《公共管理报》,2019年第4期。

[27] 任金政:《乡村振兴“领头雁”的培育与动力激发》,《人民论坛》,2024年第1期。

[28] 陈文琼:《富人治村与不完整乡镇政权的自我削弱?——项目进村背景下华北平原村级治理重构的经验启示》,《中国农村观察》,2020年第1期。

[29] 张玉强、张雷:《乡村振兴内源式发展的动力机制研究——基于上海市Y村的案例考察》,《东北大学学报(社会科学版)》,2019年第5期。

[30] 谢小菲、卢春天:《青年精英与乡村新内源式发展——基于湖南M村人居环境整治的田野调查》,《中国青年研究》,2023年第12期。

[31] Jon L.“Pierce and Tatiana Kostova and Kurt T. Dirks. The State of Psychological Ownership: Integrating and Extending a Century of Research.” Review of General Psychology ,2003(1).

[32] R.C.Solomon. The Passions .New York: Anchor Press and Doubleday,1976.

[33] R.S.Lazarus,S.Folkman.“Stress, Appraisal and Coping.” Children's Health Care ,2010(4).

[34] 付翠莲、张慧:《“动员—自发”逻辑转换下新乡贤助推乡村振兴的内在机理与路径》,《行政论坛》,2021(1).

[35] D.R.克拉斯沃尔、B.S.布卢姆等编:《教育目标分类学 第二分册 情感领域》,施良方、张云高译,上海:华东师范大学出版社,1989年。

[36] Izard CE.“Basic emotions,natural kinds,emotion schemas,and a new paradigm.” Perspectives on Psychological Science ,2007(3).

[37] 费孝通:《乡土中国》,北京:人民出版社,2015年。

[38] 何植民、蔡静:《嵌入到共生:乡村振兴视域下新乡贤参与乡村治理的发展图景》,《学术界》,2022年第7期。

[39] 杨嵘均:《论正式制度与非正式制度在乡村治理中的互动关系》,《江海学刊》,2014年第1期。

[40] 徐琴:《乡村社会的行政化整合:表征、根源与效应——基于社会行动理论的分析》,《求实》,2022年第6期。

[41] 赵晟、王邦安、覃发钦:《西部地区乡村柔性治理中的情感传播现象研究——基于广西L县的调查》,《郑州轻工业大学学报(社会科学版)》,2023年第3期。

[42] 崔晶、毕馨雨:《基层政策执行的压力传导方式与转化机制研究——以W镇土地“增减挂钩”政策为例》,《行政论坛》,2023年第6期。

Promoting Governance by Emotion: Logical Construction of Informal Governance Resources for Rural Governance

—Based on Multi-case Analysis of Village Cadres in Different Villages

LI Bo, HE Zijuan

(School of Public Administration, Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an 710055, China)

Abstract: Different from formal governance, which relies on the embedding of emotional factors, effective governance through the operation of village cadres’ local feelings has become a recessive logic in rural governance. This paper describes the whole process of embedding emotional factors into rural governance in the rural field through the practical investigation of rural governance by village cadres in District F, and explains the internal logic of emotion as an informal governance resource to promote effective rural governance. It is found that emotional embedding in rural governance can be divided into four types: Key words: emotional governance; village cadre; informal governance; rural governance

(责任编辑:蒋金珅)