结构力学(下)项目化教学法改革与实践

摘"要:该文立足于新工科背景下土木工程专业向智能建造发展过程中,高阶选修课程所面临的挑战与要求,以中国矿业大学国家级一流本科课程结构力学(下)为例,介绍项目化教学方法的改革与实践。以工程案例为载体,采用线上、线下混合式教学手段,促进理论知识与工程案例的融合,课堂教学与自主学习的融合;同时改进考核方式,增加案例分析的分值在综合考评成绩中的占比。实践证明,采用项目化教学方法和新的考核方式,能够更加系统地梳理理论知识体系,丰富课程内容,激发学生自主学习的动力,更好地实现以能力培养为主导的教学目标。

关键词:项目化教学;结构力学;案例分析;创新应用;能力培养

中图分类号:G642"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)03-0035-04

Abstract:Tofulfillthenewrequirementsandchallengesgeneratedinnewengineeringsituation,theresearchandpracticeprocessofproject-basedteachingmethodthatbasedon\"StructuralMechanics\",anationalfirst-classundergraduatecourse,wasintroducedinthispaper.Adesignedengineeringproblemsisfirstproposed,andthecorrespondknowledgewillbeintroduced,throughtheintegrationoftheoreticalknowledgeandengineeringcases,classroomteachingandcaseanalysisafterclass.Moreover,theassessmentmethodofthecourseisalsorefined,increasingthescoreproportionofcaseanalysisinfinalgrades.Thepracticeprovedthatthisteachingmethodcantransferthetheoreticalknowledgemoresystemically,enrichtheteachingcontent,increasethelearningautonomyofstudents,andrealizetheteachinggoalmoreeffectively.

Keywords:project-basedteaching;StructuralMechanics;caseanalysis;innovativeapplication;abilitytraining

在新工科背景下,传统的土木工程专业向智能建造、智能运维等方向快速转型,新的培养方案下,制造设备及自动化、建筑环境智能化系统、土木工程智能施工等课程成为主干专业课,而以结构力学(下)为代表的高阶选修课程,在“复合型”“宽口径”“厚基础”和“大土木”的环境下,面临着新的挑战和更高的要求,主要表现在:①传统教学模式与智能建造的产业需求结合不够,新工科建设需要立足当前人工智能快速、成熟发展的前提,减少不必要的人工简化和手算过程。②工程案例与科学前沿的结合不够,面向土木工程的新兴高新技术,积极融合新材料、新技术、探索新问题。例如,3D打印混凝土结构的稳定性、抗震性等。③学科交叉融合不够,大土木环境下,学科的创新需要学生立足基础力学知识,积极拓展地面结构、地下空间、环境和能源等各方面知识并且深度融合,互相促进。因此,在土木工程智能化蓬勃发展的当下,以结构力学(下)为代表的高阶选修课程,亟待改革[1-3]。

为了改善教学效果,激发学生的学习兴趣,项目化教学理念应运而生。项目化教学理念的核心不在于强调课程体系性,而是基于学生的“求知”和“自由”本性,围绕教学目标考虑“复杂工程问题”,教学过程按照提出问题、分析问题、解决问题和拓展问题的模式展开[4]。项目化教学法的关键在于其具体实施过程,整个教学过程以实际工程项目为载体、以解决工程问题为任务,在分析工程问题的过程中,对其涉及的理论知识和计算方法进行系统分析,使得学生能有效地完成理论知识与实际应用相结合[5]。在项目化教学理念指导下,课堂教学将由以教师为中心转变为以学生为中心,由以理论知识为中心转变为以工程问题为中心,由以课堂为中心转变为以线上、线下多中心[6],从而达到更好的教学效果。

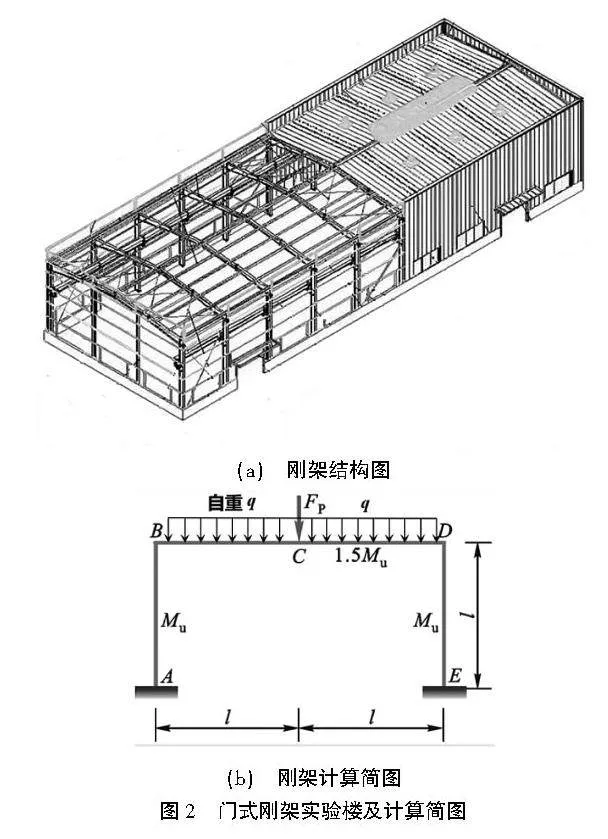

本文以结构力学(下)的课堂教学为实例,介绍了教学团队基于项目化教学理念,在优化教学内容、丰富工程案例、改进考核方式和评价教学目标等方面进行的探索,具体的建设要点如图1所示。

一"项目化教学内容建设

(一)"课堂教学内容的优化

中国矿业大学(以下简称“我校”)结构力学教学团队主编的多媒体课程教材《结构力学》[7],是国家级一流本科课程及结构力学慕课的配套教材,也是“十三五”江苏省高等学校重点教材、第三届煤炭行业优秀教材。教材从“大土木”的专业要求出发,从结构力学的基本概念、基本原理出发,以工程实践为背景,重点讲解结构的力学分析及计算方法。课堂教学内容也依据教材和教学方案进行了优化,对应实现以下几个教学目标。

首先,科教融合,扩展学生的学术视野。教师根据自身的科研课题资源提炼典型工程案例融入结构力学课程中,结合学科发展和学术前沿话题,将科研创新理念引入课堂。例如在介绍计算方法之前,根据实际工程的案例提出问题,让力学知识中抽象化的模型与实体化、生动化的实际工程实现潜移默化的对应与转换,从而达到培养学生理论分析能力及计算方法的准确应用能力的教学目标。

其次,弱化手动计算,加强程序化、数字化的分析过程。合理调整教学大纲,增加使用矩阵分析法解决多自由度结构体系的位移、极限荷载、临界荷载和动位移的问题,通过对各章知识编程语言化的探索,增强学生的逻辑分析能力,得到规范化的特征方程,并电算求解。例如对于第十一章的矩阵位移法,只需要推导出总纲方程;第十三章临界荷载问题,只需要提炼出稳定特征方程。在拓展训练中,设置大型且规则的结构案例,加强学生对工程问题的简化,从而达到培养学生分析和解决复杂工程问题能力的教学目标。

最后,课程服务于科研,科研反哺课程。结合本科生导师制,鼓励学生参与到导师的科研项目中,做到真正的科教融合。同时,通过课堂研讨和慕课平台的讨论,吸收学生提供的复杂工程问题和实际工程案例,拓宽工程案例的专业方向和口径,进一步丰富慕课平台内容。

(二)"工程案例的设计

项目化教学方法的核心是围绕教学目标解决复杂工程问题,即围绕工程案例展开,提出各章节相对应的工程问题,将结构体系简化,进行力学原理分析和计算方法介绍,最后根据计算结果解决问题的一个系统分析过程。整体过程具有实践性强、能加深课程内容理解和易形成知识体系的特点,非常适合土木工程知识点杂乱、对实践要求高的课程[8-10]。

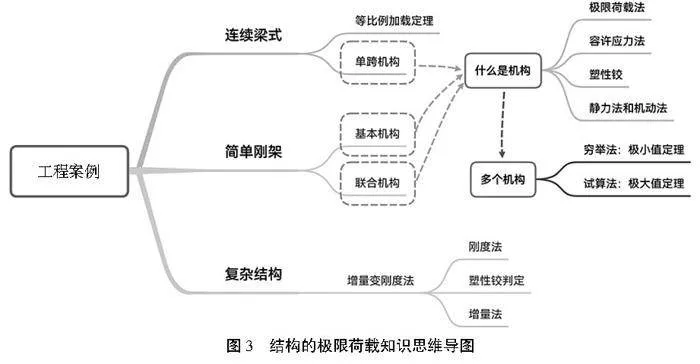

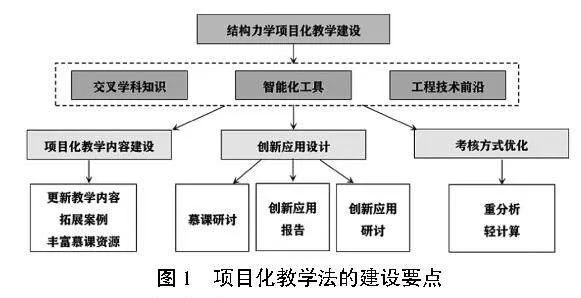

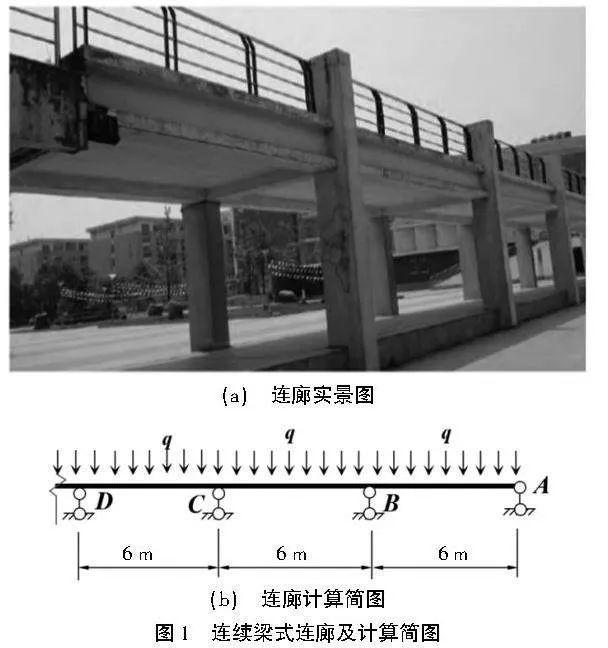

首先,合理设计工程项目,对于项目化教学的有效实施至关重要。以第十二章结构的极限荷载为例,比较典型的是梁式构件和简单刚架,如果直接给出其简化后图形,学生们即使见到实际的工程问题也很难与力学模型联系起来。由图1可知,就是以我校教学楼的连廊为实例,分析平均每平方米有多少同学(平均体重60kg)站在连廊上会使连廊达到承载能力极限状态?图2为钢结构的实验楼,问该实验楼的破坏模式将是怎样的。以实际工程问题为切入点,聚焦结构极限荷载的理论知识,知识体系便有了骨架。

按照提出问题、分析问题、解决问题和拓展问题的基本分析思路,将上述案例系统地展开,思维导图如图3所示,①提出问题:根据所给复杂工程问题进行结构模型的简化,确定其为连续梁的极限荷载问题(图1(b))和简单刚架的极限荷载问题(图2(b))。②分析问题:由大向小分步引出理论知识点。连续梁需要引出等比例加载定理和单跨超静定梁的极限荷载的计算;简单刚架的破坏机构需引出基本破坏模式和联合破坏模式。③解决问题:从小向大引出计算方法。从如何求解截面的极限弯矩到多个破坏机构的穷举法和试算法。④拓展问题:对于复杂结构体系,按照增量变刚度法,利用计算机语言,一步步确定塑性铰,从而确定极限荷载。

其次,工程问题的复杂性和多样性,是项目化教学方法内驱力的重要保障。对于同一工程案例,变换工程条件,深挖其涉及的不同章节理论知识。如图1所示的连廊,改变提问方法,假定连廊上的人都在以一定的频率进行跳动(高度0.3m),此时连廊上每平方米最多承受多少人?这时就需要通过第十四章结构的动力分析的知识进行分析。而对于图2的刚架结构,如果此时考虑B柱和D柱受到的压力和稳定性,就需要利用第十三章结构的临界荷载的知识进行分析。对于同一章节的理论知识,不断拓宽工程案例的专业方向。在讲授矩阵位移法时,可以增加大跨度钢结构的桁架屋顶等工程案例;提及受弯构件的极限荷载时,可以对桥梁、地下条形基础等结构进行分析;计算结构的临界荷载,可以引入桥梁、排架工厂及输电铁塔;讲述结构的动力分析,可以引入超高层建筑的抗震措施作为拓展分析。

最后,工程问题的与时俱进,是项目化教学方法保持生命力的重要基础。在新工科背景下,高等教育要求以学生能力为中心,拓展学生的创造性思维,学生的学习热情和主动性是保证教学效果的根本动力。结构力学(下)作为一门重要的专业基础课程,其工程案例的设计,需要及时更新,采用时下热门的项目案例,引入新材料、新工艺,不断满足新的挑战和更高的要求。

二"创新应用的设计及考核

(一)"创新应用与研讨

为增强项目化教学效果,解决传统课后作业重计算,手算工作量大的问题,课程适时增加了创新应用内容。创新应用是项目化教学改革的重要一环,既考查学生利用本课程理论知识分析和解决工程问题的能力,又考查其小组合作,沟通和表达的能力。

创新应用课题通过本课程的“慕课堂”进行布置,学生根据自己小组的兴趣选取合适的工程案例。鼓励学生对提供的创新应用工程案例自行改编,对结构形式进行简化、受力和变形分析。每组学生的构件尺寸均不相同,既可促进学生之间互动交流,又能够避免互相抄袭。学生需要自己查找资料,结合课程知识寻找最好的解决方案,最终提交一份研究报告,并且在课上进行汇报和研讨。

创新应用研讨是新工科背景下翻转课堂的一种典型的体现,即通过课堂研讨的方式以小组为单位展示创新应用的过程和成果,讲解该组学员对该工程案例分析的逻辑思维导图,展示解决问题过程中所涉及的交叉学科的知识,以及最终的分析结果,学习体会和知识拓展。

(二)"考核方式优化

为了充分考查学生应用工程科学的基本原理和方法,正确表达和解析土木工程专业复杂工程问题,自主查找资料解决问题的能力,为学生分析工程案例提供外在动力,对课程的考核方式进行了优化。综合成绩分为三部分组成:期末考核(60%)、过程考核(30%)和创新应用考核(10%)。降低了期末考试成绩占综合成绩的比例,增加了创新应用考核;加强了过程考核,包括慕课平台线上讨论参与程度,线上测验完成情况以及课堂表现。

创新应用的考核以报告成绩结合课堂研讨的汇报效果给出成绩。其成果评价既要重点体现工科的逻辑思维,又要兼具大国工匠精神等思政特征和个人情怀,而对于优秀团队,还应体现对智能化工具的应用。

三"项目化教学建设成效

(一)"线上线下教学内容的完善

项目化教学法的改革与实践,丰富了慕课平台的教学资源。本课程采用的是线上线下混合式教学模式,截至目前我校结构力学的MOOC课程已于“中国大学MOOC”平台向全网免费公开授课14次。基于项目化教学内容,丰富了视频学习内容和每章测试,增加了案例分析线上研讨和创新应用训练,不断吸收各专业学生的科研实训的工程案例。线上学习的人数和在线学习时长具有明显的增长。

线下基本形成了各章的工程案例题库,且课题参数可在一定范围内进行调节,以保证各年选题不同。另外,为了保证题库的更新,至少每年每章节更新1~2个项目案例。

(二)"教学目标达成情况

本课程的教学效果,通过课程目标达成情况进行评价。结构力学(下)作为一门高阶选修课程,需要实现2个目标:①提高学生理论分析能力及计算方法的准确应用能力;②培养学生运用理论知识分析和解决工程问题的能力。课程教学目标达成值等于学生达到目标分值平均分除以目标分值满分,考查学生对基本知识的掌握程度。根据本课程2019至2022年四年间课程目标达成情况统计数据,课程各项目标达成度均大于0.60,呈逐年上升趋势,总体达成度中等偏上,评价结果均为达成。通过混合式教学手段,增加了学生自主学习的内容,提升了课堂教学氛围;并且由于增加了创新应用考核,考试成绩的主导作用减弱,反而激发了学生们学习的主动性,教学效果得到显著的提升。经项目化教学法改革,我校教学督导专家及学生对课程主讲教师的教学态度、教学内容、教学方式和教学效果等,均给出了“优秀”的评价。

四"结论

本文介绍了教学团队对于结构力学(下)进行基于项目化教学方法的改革与实践,实现了以需求促学习的教学模式,优化了课程考核模式,通过教学评价和教学目标达成度的提高证实了本次教学改革取得的成效,为其他高阶选修课程的改革提供了范式。在数字化教学兴起的大环境下,通过项目化教学,促进学生的自主学习和自由学习,值得进一步地探索和实践。

参考文献:

[1]刘晓宇,杨谨蔚,赵晓争,等.新工科背景下基础力学实验教学模式改革实践与探索[J].力学与实践,2022,44(3):693-699.

[2]咸庆军,张庆章,金立兵,等.工程教育认证背景下结构力学“金课”设计研究[J].高等建筑教育,2022,31(1):113-122.

[3]鲁彩凤,吕恒林,张营营.结构力学线上线下混合式一流课程建设实践[J].力学与实践,2022,44(1):203-211.

[4]温秀平,陈巍,黄家才,等.基于项目化教学的创新型人才培养模式与考核评价方法研究[J].中国现代教育装备,2021(13):137-138,144.

[5]黄晓玫.强化培养学生实践能力和创新能力的探索与实践[J].实验技术与管理,2014,31(2):1-4.

[6]孙飞飞,段宁玲.面向学生自主学习能力的递进式概念分析教学方法[J].高等建筑教育,2022,31(3):109-118.

[7]吕恒林,鲁彩凤,张营营.结构力学(下)[M].北京:中国建筑工业出版社,2021.

[8]王文军,李金柱.道路勘测设计课程项目学习模式教学改革研究与实践[J].高等建筑教育,2017,26(6):59-63.

[9]郑晓芬,李开阳,刘沈如.建筑结构抗震课程案例项目教学法探索[J].高等建筑教育,2021,30(2):72-78.

[10]阙仁波.“总体教育方法”对结构力学教学和知识体系建构的启示[J].高教学刊,2019(16):119-123.

基金项目:江苏省高等教育教改立项研究课题“基于‘四轮驱动模式’的大学生科技竞赛活动管理模式研究与实践”(2019JSJG224);2021年中国矿业大学校级教学研究项目“基于工程案例编程分析的《结构力学(下)》教学方法研究”(2021YB05)

第一作者简介:卢丽敏(1982-),女,满族,吉林汪清人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为混凝土材料耐高温性能,钢筋混凝土结构火灾响应。