数字化时代高校虚拟教研室的内涵特征及建设策略

[摘 要] 数字化时代高校虚拟教研室是对传统教研室的转型升级,是高校新型的教研基层组织形式。它以虚拟技术、仿真技术和智能技术为建设平台,以多行业、多领域和多学科专业的教研者为共同体,以泛在化、扁平化、弹性化和互利化为创新协同机制。它探索生成“互联化+[JX*8]信息化”高校教研基层组织新形态,建设可推广、类型多样、形态各异的一流课程教学群,助推不同层次、不同类型高校一流专业建设和人才培养,打造不同类型协同创新教研共同体,全面提升大学教学质量。高校虚拟教研室的建设,要把握好性质,做好功能定位和规划,建立内部工作制度和工作方法,及时做好虚拟教研活动数据统计和成果总结提升。

[关键词] 数字化;高校;虚拟教研室;教研共同体

[中图分类号] G6446 [文献标志码] A [文章编号] 1674-6120(2025)01-0013-11

党的二十大提出构建新发展格局,着力推动教育高质量发展。各级教育管理部门和学校应响应党的号召,创新教育体制机制,建设教育数字化、信息化平台,积极利用互联网、人工智能等新技术开展教改与实验。积极推进教育数字化,是党的二十大的重大战略决策。目前,我国数字教育基础设施已经全面改善,各级各类学校已基本具备网络教学环境,国家智慧教育平台已经形成以基础教育、职业教育、高等教育为“三横”,以德育、智育、体美劳育为“三纵”的服务格局,为高校虚拟教研室的建设提供了有利条件。

一、高校传统教研室和虚拟教研室的内涵

教研室制度是我国教育事业发展中的一项有特色的基本教研制度。“教研室”是“教学研究室”的简称。新中国成立后,教研室曾经是我国各级各类学校的基层教学研究组织,在学校发展中起着关键性和功能性的作用,对教学研究、教师专业发展发挥着组织协调和指导职能。随着数字化时代的到来,教研室的职能和作用也面临着转型和变革。

虚拟教研室是新冠疫情以后,在教育教学领域价值和职能得到全面肯定的一种新的教育组织形态,它的产生具有一定的历史必然性,是对传统教研室的改造、转型和升级。在数字化转型时期,传统教研室制度已无法适应新形势,需要通过信息化手段升级提质教育运营环境,探索新的教研体制和机制,助力教师开展混合式课程建设和信息化教学,实现教育形态的转型、升级和重塑。高校虚拟教研室建设正是数字化时代开辟新赛道的表征,是助推高等教育高质量发展的有力举措。

(一)高校传统教研室的内涵

传统教研室制度是我国学习苏联教育制度的产物。《教育大辞典》对“教研室”的界定有两条:(1)指高校教研室;(2)指中小学教研室,即基础教育教研室[1]721。最初,教研室是作为一种教育行政管理部门内部的教学研究机构和中小学校内部的教学研究机构产生的。高等教育的教研室,也称为“高校教研室”,是按学科、专业或课程设置的教学与科研相结合的基层教学、研究及管理组织。它是“中国、苏联等国家高等学校内按专业、专门组(化)或课程(一门或几门)设置的基本教学、科学研究单位”[1]721。

高校教研室①由有关教师、研究人员、实验技术人员和资料管理人员组成,一般隶属于系,也有直接隶属学校者。高校教研室设主任1人,根据工作需要可设副主任。其职能主要有:执行教学计划、编选教材、拟定教学大纲、编制教学日历、研究和改进教学工作、进行科学研究工作、开展学术活动,以及进行教师进修、研究生培养、实验室和资料室建设等工作[1]721。

高校教研室,“既是一种教学组织,也是一种研究组织和教师组织”[2]57。1961年和1981年,苏联先后两次发布《高等学校教研室条例》,规定了教研室的任务、性质、职能、结构、成立和取消的程序以及教研室具体的工作方法[3]。20世纪50年代,我国高等教育全面学习苏联,高校也借鉴其教研室制度,基本按照苏联模式设置高校基层教研组织,形成“校—系—教研室”三层教学组织结构体系。计划经济时代,高校按照行政指令来开展工作,教研室就是高校执行国家行政部门指令的最基层组织。可以说,这一时期高校基层最基础性的工作都要靠教研室来推动。从发展历史的角度看,高校教研室的发展经历了初创期(1949—1954年)、定型期(1955—1965年)、恢复和转型期(1978—2000年)、虚化期(2001年至今)四个阶段[4]。特别是在定型期、恢复和转型期,高校教研室以专业为依托,职能宽泛,具有制定人才培养方案和教学计划、组织编写教学大纲、举办教研会议、建设教师团队、编选教材、组织听评课、进行教师考核等关键性职能,是高校基层教学管理不可或缺的堡垒。20世纪90年代,高校机构改革后,大学对科研职能的重视导致科研管理系统逐渐独立,学苏联的“校—系—教研室”三级组织形式功能弱化,学欧美的“校—院—学系”三级组织形式成为高校内部管理的主流,教研室的一些重要职能,如制定教学大纲、编选教材、安排课程计划和期末考试、教师评价等工作被“学系”接管,教研室的功能趋于弱化。

恢复和转型期后,高校传统教研室存在的主要问题有:(1)高校及其主管部门对教研工作重视不够,高校内部教研室设置混乱,定位模糊不清,缺乏规范的管理制度,无法支撑教学团队建设;(2)高校教研室面临着职能叠加,教师教研责任模糊,陷入繁杂一般性行政事务,无法真正集中精力开展教研[5];(3)教研室主任责任不明确,无行政待遇,属无经费、无投入、无场地三无人员,教研积极性不高,无法推进课程教学研究;(4)教研室团队管理松散,教师以科研获晋升机会,重科研轻教研,教研活动缺少整体性规划,开展少且流于形式,不受教师欢迎[6];(5)高校教研室依托刚性专业目录设置,多处于高校底层,研究人员少,不利于多学科、交叉学科和新兴学科开展教研,无法适应拔尖和创新型人才培养[7]。可见,高校传统教研室在大部分行政管理职能被学系接管后,教研室基本上名存实亡,其功能无法彰显,教研被虚化,这成为新时代呼吁高校要筑牢教学质量根基的内在原因。

(二)数字化时代高校虚拟教研室的内涵

21世纪,虚拟教研室(Virtual Teaching & Research Center,VTRC)被认为是推进国家教育数字化战略的重要板块,是新型教研的重要载体,是新型高校基层教学组织形态,是提升教育质量持续改进机制的重大举措。学术界对虚拟教研室内涵的观点主要有:(1)它是跨学科,跨业界,跨区域(校际、省际乃至国际)教研共同体,为解决共性、前瞻性问题,利用互联网信息技术组成的教学研究团队,目的是解决教学、科研和产业融合等方面的深度问题[8];(2)它以信息时代高校基层实体教研室的功能和组织创新为基础,采用线上和线下混合式教研活动组织形式,由虚拟教研活动组成,是一种学习型组织[9];(3)它是以信息技术平台为载体的教研共同体,是基层教学组织的创新形式[10];(4)它是基于现代信息技术平台,以提高教师的教育教学水平进而提高学生的受教育水平为目标,由不同区域、不同学校、不同学科或专业教师动态组织,联合开展协同教学研究与改革实践的教师共同体[11];(5)它是在数字化生存新时空中以信息技术平台和资源库为支撑创建的教学研究活动的新形式,是运用现代信息技术开展跨时空远程教研活动,并促进多学科交叉、多种技术融合的教学群体,具有信息发布、资源共享、学科教研、教师培训、学生发展、家校共建等功能[12]。

综上所述,与高校传统教研室相比,高校虚拟教研室是数字化转型时期出现的新型教学组织,它以实体教研室为基础,具有传统教研室的一些功能,比如组织听课评课、检查教案、组织教师编写教材等。从上述观点可以看出高校虚拟教研室是对传统教研室的改良和转型升级,主要体现在:(1)它是跨学科、跨业界、跨区域性教研基层组织;(2)它以数字化信息平台为载体,参与者需要具有数字化信息技术素养;(3)它形成了范围更大、人数更多的教研共同体;(4)它结构松散,开展教研的自主性更强;(5)它有助于形成新的教师研训一体化的数字资源开发中心。因此,高校虚拟教研室是教育协同一体化高质量发展的一项创新型教研制度,是新时代对我国教育新形态、新赛道和新时空提出的新要求和新发展。

二、数字化时代高校虚拟教研室的基本特征

高校虚拟教研室作为基层教学组织,是学校组织教学、开展教研、实现人才培养的基本单元和基本载体,它具有非正式组织的特点,有利于克服以往行政规划下形成的信息交流屏障,激活共享创新增长点[7]。高校虚拟教研室的基本特征主要体现如下。

(一)以虚拟技术、仿真技术和智能技术作为建设平台

以5G、大数据、物联网、区块链、人工智能等为标志的新兴技术催生了智能时代的虚拟教研室。在构建多层次、立体化、交叉型高等教育高质量创新发展新格局的背景下,2021年,教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》,提出:“以教育新基建壮大新动能、创造新供给、服务新需求,促进线上线下教育融合发展,推动教育数字转型、智能升级、融合创新,支撑教育高质量发展。”[13]“到2025年,基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系,并通过迭代升级、更新完善和持续建设,实现长期、全面的发展。建设教育专网和‘互联网+教育’大平台,为教育高质量发展提供数字底座。汇聚生成优质资源,推动供给侧结构性改革。”[13]国家教育数字化的硬件设置建设和软件建设为虚拟教研室的产生和创新性实践奠定了基础。虚拟教研室在传统教研室基础上转型升级,将虚拟技术、仿真技术和智能技术运用到教研中来,带来以往教研室所无法企及的效果和效应。

(二)以多行业、多领域、多学科专业的教研者为共同体

21世纪,学科发展和学科分化不断加剧,新学科不断产生,已有学科面临着重组和调整,新研究领域和新专业不断涌现,新的人才培养机制和办学模式在不断探索和实践中,新兴研究方法也不断涌现。从2021年以来教育部已立项的虚拟教研室的名称分析来看,虚拟教研室立项体现了多所大学对某一专业或某门课程或某个领域课程群的聚焦,突出了多领域协同、多学科协同、多专业协同的特征。这些项目旨在通过虚拟教研室团队成员的异质性和差异性组队开展跨学科领域、跨地域、跨时空的学科教研,助推多学科的发展,促进不同国家和地区、不同类型学校之间的教研交流,最终目的就是促进教学质量的提升,培养社会需要的创新型人才。这使虚拟教研室在人员组成上已完全不同于以往高校院系基层组织的人员构成特点,新机制为创新注入了新血液和新动力。

(三)以泛在化、扁平化、弹性化和互利化为创新协同机制

高校虚拟教研室建设基于网络平台,使学习资源得以通过平台进行共建共享,使创新协同研究泛在化,教研更人性化,有助于汇聚不同层次、不同类型的研究者和学习者,打破原有科层体制的重重束缚,实现跨时空的泛在研习、民主化协商、扁平化决策和差异化发展。2022年,教育部先后分两批发布虚拟教研室建设试点名单,从首批立项的“大学英语课程群虚拟教研室”团队来看,该教研室“由课程负责人、首席责任教师、骨干教师等组成,包括高等学校大学外语教学指导委员会委员4人,国家、省(市)级教学团队4个,国家级课程思政教学团队1个,省级教学名师8人,教授19人”[14]18。虚拟教研室团队成员之间去行政化、扁平化管理,互利性合作,有助于教研成果的高质量产出。结果显示,该团队“共建设国家级金课6门、省级金课8门”[14]18。高校虚拟教研室的建构和运营需要信息技术设备和网络环境的支撑,也需要参与人员具备较高的数字化素养。当然,这种教研对高端技术的依赖性,也存在一定的运营风险,必然带来一定的交流成本损耗、技术物资消耗。

三、数字化时代高校虚拟教研室的建设策略

2021年7月,教育部发布《教育部高等教育司关于开展虚拟教研室试点建设工作的通知》(教高司函〔2021〕10号)[15]。2022年2月至5月,教育部先后两批次公布了虚拟教研室建设试点名单,全国共计657个虚拟教研室获批试点建设。虚拟教研室自在全国试点以来,在学界获得强烈反响,作为一种新型教学学术生产机制得到理论和实践界不同人士的认可。作为高校虚拟教研室的建设者,该如何推进虚拟教研室的建设?可以从宏观和微观两个方面进行思考。

(一)宏观上把握好教育部高校虚拟教研室的建设方向

1.探索并生成“互联网+[JX*8]信息化”的高校基层教研组织新形态

虚拟教研室是学校开展教学学术研究的主要场所,通过开展各种线下与线上有机结合的学术研讨,建立起国际性、全国性或区域性的课程(教学)研究群网络,实现知识生成、知识分享和知识重构,通过各种网络信息平台、各种交互交流工具,提高大型学术研讨会时效②,实现以专业或课程(群)为依托的教师共同体的重组与提升。虚拟教研室发挥了原有传统教研室无法实现的很多新功能和新作用,新形态主要体现在三个方面。(1)探索不同地区教研群体的互动和交流,例如,某一流大学教研室某个教研活动可以向全国同类院校直播,扩大教研的广度;(2)凝聚某些边缘学科、小学科或薄弱学科的团队成员,这些学科的教研常处于无人问津的状况,虚拟教研室可以将这些散布在不同院系,却有相同研究方向的教师团结起来,形成教学研究团队;(3)建构非行政主导的教学学术研究新机制,凸显学科带头人的教研引领作用。不少大学教研室,常常是多个学科教师的混合体,学校行政主导的听课评课多流于形式,一些不任教这门课的人听课发表感想时,极少触及教研深层问题。虚拟教研室成员任教相同学科,虽然他们来自不同国家和地区的不同院校,但对任教的专业领域都有长期积淀,通过网络教研,可以按需自主规划教研主题,实现从“学校要我教研”向“我为发展教研”的转变。这种教学学术研究形式更有助于提高大学教师的教研热情。

2.建设可推广、类型多样、形态各异的一流课程教学群

从目前全国和各省立项的虚拟教研室类型看,主要有单一课程虚拟教研室、某一学科课程群虚拟教研室、多学科或跨学科课程群虚拟教研室。这些虚拟教研室研究内容涉及新工科、新文科、新医科和新农科等多学科领域,涉及虚拟仿真实验室建设和博物馆虚拟展览策划等学科领域实践。可见,虚拟教研室的建设将在边缘学科、薄弱学科、跨学科和新兴学科领域有所突破。虚拟教研室利用信息技术平台建构学科知识图谱,将学科知识体系结构化,通过可视化技术对知识结构以及知识发展进程进行直观描述,有助于学科知识体系的可视化管理,在制定和完善人才培养方案、推动高水平教材和课程资源建设及各类学生竞赛等方面有诸多创新性应用[16],有助于推动课程结构的重构和优化,助推一流课程教学群建设。

3.助推不同层次、不同类型高校一流专业建设和创新拔尖人才培养

现代课程与教学论认为,课程质量是现代大学人才培养的基本保障。高质量人才培养必须以一流专业建设为依托,以一流课程为抓手。虚拟教研室的跨学科、跨院校、跨区域等特征,有助于形成学术导向,能广泛凝聚专家的智慧,形成具有创新意识和创新动力的课程教学群,助力多种形态的课程规划和课程开发。课程建设的目的是促进专业人才的培养。学科知识图谱的建构,能够更清晰地呈现现代新型专业人才所需要的知识结构,促进学科知识向课程知识的转换,实现课程之间对学科知识的合理衔接,确保大学生在学科知识学习中保持合理而有效的梯度性。知识图谱的可视化还可以使专业基础课程、专业核心课程、专业实践课程形成均衡性、结构化的课程形态,促使学科交叉、产教学研融合,能迅速将最新学科知识带入新形态的课堂,使最新研究成果进入课堂的时间缩短、空间缩小,确保学生通过课程学习,获得专业领域需求的必备品格、正确的价值观和职业操守,习得基础性、前沿性的结构化知识,发展基于课程又高于课程的学科实践能力,这非常有利于不同类型、不同地区创新拔尖人才的培养。

4.打造不同类型协同创新教研共同体,全面提升大学教学质量

《教育部高等教育司关于开展虚拟教研室试点建设工作的通知》明确提出,首批立项的“虚拟教研室成员不少于10人,具有相对稳定的高水平教学研究和实践团队”[15]。虚拟教研室建设专家组组长杨宗凯教授认为,虚拟教研室建设,就是要充分借助信息技术的力量,营造跨校跨域共建共享优质资源的环境、搭建切磋琢磨教学能力的平台,是提升教师教学水平、构建高质量教育体系的关键一招③。虚拟教研室建设要突出抓好三项工作:(1)教研核心团队建设要注意发挥相同学科人员的异质性优势。这些成员来自不同国家或地区、不同层次高校,或有不同专业成长背景,或存在不同的研究旨趣,或擅长不同研究方法。这种差异性组队方式,正是新思维、新方法和新知识产生的场域。通过虚拟教研,研究问题的焦点得以交汇,通过跨区域的研究项目和课程资源分享,有助于全面提升高等教育的教学质量。(2)虚拟教研过程中要充分发挥信息平台在收集教研活动方面的大数据优势。虚拟教研室通过信息技术平台开展各种教研活动,可以通过平台的大数据功能获得专项研究需要的评估数据。这有助于获得教研的即时效果反馈,也能对研究中存在的问题及时进行诊断。(3)虚拟教研活动开展要充分面向欠发达地区,缩小发达地区与欠发达地区的教研差异,促进教育公平。虚拟教研室充分利用互联网为依托的各种平台,开展课程开发和课程资源建设,最大限度地实现信息资源的共建和共享,有助于欠发达地区获得优质教育信息,全面提升大学教育质量。

(二)微观上把握好具体虚拟教研室自身的建设策略

虚拟教研室隶属于大学科层组织,又超越某单一学校基层组织范畴,它以生产某学科或大类学科领域的教学学术知识为目的,能汇集行业领域精英开展活动,其性质、类型决定了其建设策略。

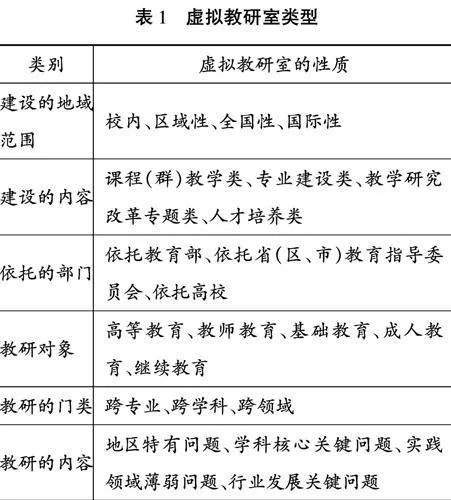

1.把握好虚拟教研室的性质,做好虚拟教研室的定位和规划找准定位和做好建设规划特别重要。从教育部立项的首批和第二批虚拟教研室的类型来看,主要形成了形态多样、研究领域不同的虚拟教研室,具体分类见表1。

这些立项的国家级虚拟教研室,带头人都是某一领域知名学者,研究领域也是所在高校优势学科或国家定位的重点学科,这就突出了学科一流领军人物在学科教研中的引领作用。从名称来看,虚拟教研室从属于四个类别:专业建设类、课程(群)教学类、教学研究改革专题类和人才培养类。所有类别中,立项最多的是课程(群)教学类,其次是专业建设类,较少的是人才培养类和教学研究改革专题类。这揭示了课程质量是教学质量取得突破的关键,需要做好以下几点:(1)依据类别设计好建设的侧重点,做好整体部署。从教育部立项的国家级虚拟教研室分析,亟待解决的核心问题有,关涉国家经济命脉的学科专业课程建设,新兴、交叉或薄弱学科教研团队建设,应用型专业创新实践能力培养,国家意识形态安全与民族共同体建设的学科课程,关键领域拔尖人才培养等。建设的侧重点不清,容易导致建设内容重复交叉,影响达成效果。(2)依据规划找准视点,把握关键问题集体攻关。虚拟教研室建设,优势在于其团队跨区域性和人员的互补性。建设中,或强化在线课程资源开发共建,或孵化优质教学团队,或做好人才培养的优化,等等。例如,某一教研室的中心任务是网络课程开发,另一教研室则是建构课程知识图谱(Knowledge Graph),搞清课程群内部知识点之间、知识单元之间、知识体系之间的联系,促进课程群知识结构的优化。对课程类教研室而言,帮助学生实现从知识习得到能力形成的转换是关键,有些课程需为学生创设特殊学习情境,学习情境(真实或虚拟仿真)的有效性直接关系到学生能力的形成。如第二批立项“侦查讯问课程虚拟教研室”关注对学生侦查讯问能力的培养,而这种侦查讯问能力与特定情景相互关联。长期以来,课程的功能被局限在掌握学科的知识上,这种学科知识往往以客观真理呈现,而不是基于学生的自主建构[17]。因此,立足某一关键问题,集中系统深入开展教研才可能有所突破。(3)依据整体规划,做好未来几年发展的行动方案。一是结合实际,将长远目标细化为几个不同阶段相互衔接的具有梯度性的短期目标;二是将不同阶段的短期目标转化为具体行动方案;三是对不同时期行动方案做好统筹安排,细致筹划教研的内容、形式、时间和人员等。

2.建立好虚拟教研室的内部组织工作制度和工作方法

虚拟教研室的工作组织制度基于区域可共享的智慧教育的基础设施建设和便捷快速的网络系统,加上其跨校级、跨区域、跨学科、跨领域的性质,有助于相同学科同一课程(群)教师、不同学科和不同领域教师按自由自愿原则开展问题研讨,形成教学学术共同体。传统教研室按照学校整体教研工作计划和二级学院部署开展教研,计划性虽强,但适应性差,教研常受到上级主管领导个人意志影响,得到重视的学科往往就是领导自身擅长的优势学科,小众学科教师常缺少专业教研群体的支持。虚拟教研室打破了这种封闭孤岛局面,使教育系统内部的学科教研资源得以最大限度的整合,使教研组织运行从僵化的按部就班走向开放多元。然而,虚拟教研室的这种跨界性质也给教研活动的开展带来了很大困难,因此形成内部的工作制度非常重要。这些工作制度主要包括:(1)虚拟教研室内部人员分工,工作责任划分和落实;(2)虚拟教研室总体建设计划,各年度工作计划和执行标准;(3)虚拟教研室运行的平台保障和后勤保障等工作制度。虚拟教研室的工作方法具有很强的自主性和灵活性,既能体现宏观行政的主导作用,又能突出行业发展的学术导向作用,还能与具体教研室的工作风格相结合。这对解决区域教研发展中的共性疑难问题,最大限度实现知识共享和资源共建起到关键作用。所有的工作制度和工作方法都是围绕如何最大限度地实现教研知识共享和资源共建来形成的。与网络时代商品销售从原先大超市销售方式转向以快递直接服务个体客户的网络销售方式相似,虚拟教研室的组织架构、工作机制和方法不是一成不变的,有待于在实践中不断探索和优化。

3.做好虚拟教研室自身的活动规划和成果总结提升

对于具体虚拟教研室而言,做好虚拟教研活动的规划,无疑是教研室建设的关键任务。(1)建立以首席专家为核心的专家圈层共同体是实现虚拟教研高质量开展的关键。专家圈层共同体是教研室运行的关键,因此在理念和价值观等方面都需要通过小型会议等多种沟通形式达成共识,以便在开展活动时做好分工。可以邀请国际或国内知名学者参与教研指导,使教研起到引领示范作用;还可以加强与不同地区同类虚拟教研室之间的交流,取长补短,资源共建共享,有助于成果产出。当然,处理好知识共建、共享和共创过程中的知识产权问题也需要教研室核心圈层经过协商达成共识。(2)虚拟教研活动计划要体现在不同阶段不同的中心任务上,解决教研中急需解决的关键性疑难问题。例如,国家第二批虚拟教研室立项了“劳动教育与劳动实践课程虚拟教研室”。显然,这个虚拟教研室成立的目的就是要探索我国大学课程中缺乏劳动教育的关键性疑难问题。因此,该虚拟教研室建设的中心工作就要先搞清国家教育政策对目前大学劳动教育有何新要求,大学劳动教育需要什么样的课程和教材,不同地区、不同专业的劳动教育实践存在什么问题,如何设计出适合推广的大学劳动教育与劳动实践课程。由于虚拟教研室人员分布于不同地区,处于不同高校,要研究的问题也具有一定的层次性和复杂性,因此要确保虚拟教研在研究内容安排上的计划性、阶段性和层次性,在不同阶段完成不同的中心任务,解决不同的关键性问题。此外,教研活动的形式也需要体现多形态性,到底是采用线上、线下还是混合式教研,都需要根据具体教研内容来合理安排。(3)对虚拟教研活动阶段性数据的统计分析和对阶段性成果的凝练和提升。虚拟教研前期筹备要花费大量人力物力,如果只重视前期筹备,忽略中后期过程性评价和终结性评价,就不利于虚拟教研室建设效果的综合考量。人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,AIGC)视角下,依托生成算法、多模态等AI技术,以“人际协作+[JX*8]人机协同”的方式总结教研成果,及时收集教研过程性评价数据。运用数据驱动教研决策,是虚拟教研与传统教研的根本区别。利用大数据技术及时统计分析阶段性教研数据,有助于问题诊断,及时调整工作策略,提升虚拟教研质量。

基于信息平台的大部分教研数据可以数字化,更有助于高质量教研成果的凝练。对于虚拟教研的中期成果和最终成果,在虚拟教研室建立初期,也要做好人员分工,并要及时进行凝练和提升。

总之,高校虚拟教研室作为数字化时代的新型基层教研组织,既有传统教研室的功能和作用,又基于现代信息技术,形成区域性、跨学科教研团队,获得更便捷高效的教研效果和自由开放的教研氛围。在这种由有共同旨趣的教研同伴创建的更开放的社群中,每个个体能够更迅速地找到自己需要的信息和知识,可以更有效地实现泛在学习和个性化学习。高校虚拟教研室的优势正是在于它支持了个体的这种跨时空、跨校园、跨区域、多通道、多层次的学习和交流活动,支持了一种全新的学习文化。高校虚拟教研室将激发更多专业人员通过网络教研获得更多自我提升空间,这或许就是它强大生命力和可持续发展力之所在。

注释:

①高校教研室,20世纪50年代被称为“教学研究指导组”或“教学研究组”,某些大学称为“高等教育教研室”。本文统称“高校教研室”。

②这种时效主要是通过信息技术能扩展教研的空间和时间来实现的,特别是各种平台、软件和网络的自动录播和回放系统,可以让更多研究者分享到最新的教研信息。

③参见教育部虚拟教研室内刊《高校智慧教研》2022年第1期发刊词。

参考文献:

[1]顾明远.教育大辞典[Z].上海:上海教育出版社,1998.

[2]刘小强,何齐宗.重建教研室:教学组织变革视野下的高校教学质量建设策略[J].高等教育研究,2010(10):51-61.

[3]汤智,李小年.大学基层学术组织运行机制:国外模式及其借鉴[J].教育研究,2015(6):136-144.

[4]洪志忠.高校基层教研室的演化与重建[J].大学教育科学,2016(3):86-92.

[5]崔延强,朱晓雯.我国大学基层教学组织的学术制度构建研究[J].西南大学学报(社会科学版),2018(5):77-83.

[6]李玉平,李琰,庄世宏,等.高校教研室建设与发展思考[J].高等农业教育,2012(3):56-59.

[7]王秀梅,马海杰,张一帆.虚拟教研室建设中的“借”与“戒”[J].中国大学教学,2022(10):55-58.

[8]曾建潮,吴淑琴,张春秀.虚拟教研室:高校基层教研组织创新探索[J].中国大学教学,2020(11):64-69.

[9]桑新民,贾义敏,焦建利,等.高校虚拟教研室建设的理论与实践探索[J].中国高教研究,2021(11):91-97.

[10]陈静,谢长法.数字化转型下虚拟教研室建设的逻辑框架与推进路径[J].电化教育研究,2023(6):54-59.

[11]战德臣,聂兰顺,唐德凯,等.虚拟教研室:协同教研新形态[J].现代教育技术,2022(3):23-31.

[12]潘华东,桑新民.虚拟教研模式的构想与实践[J].人民教育,2001(8):17-20.

[13]中华人民共和国教育部.教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见[EB/OL].(2021-07-12)[2024-03-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202107/t20210720-545783.html.

[14]赵雯,李广利.大学英语课程群虚拟实践共同体建设研究[J].外语界,2022(4):16-21.

[15]中华人民共和国教育部.教育部高等教育司关于开展虚拟教研室试点建设工作的通知[EB/OL].(2021-07-08)[2024-03-09].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/202107/t20210720-545684.html.

[16]吕银云,朱亚先.浅谈虚拟教研室中知识图谱的搭建与应用[J].大学化学,2023(10):49-55.

[17]叶澜.重建课堂教学价值观[J].教育研究,2002(5):3-7,16.

(责任编辑:彭文彬)

The Connotation Characteristics and Construction Strategies ofVirtual Teaching and Research Centers in Universities in the Digital Era

LI Jing1,2

(1.Research Center for Contemporary Teacher Education, Institute of Teacher Education Research;

2.Hanshan Normal University, Chaozhou, Guangdong, 521041, China)

Abstract:In the digital era, virtual teaching and research center is a transformation and upgrade of traditional teaching and research center,and a new form of grassroots organization for university teaching and research.It uses virtual technology,simulation technology,and intelligent technology asits construction platform,with teachers and researchers from multiple industries,fields,and disciplines as a community,and innovation and collaboration mechanisms that are ubiquitous,flat,flexible,and mutually beneficial.It explores the generation of new interconnected and informationbased forms of grassroots organizations for teaching and research in universities, builds a firstclass curriculum teaching group that can be promoted,diverse in types and forms,assists in the construction of firstclass majors and talent cultivation in universities of"different levels and types,creates a collaborative innovation teaching and research community of different types,and comprehensively improves the quality and culture of university teaching.The construction of a virtual teaching and research center should grasp its nature,do a good job in functional positioning and planning,establish internal work systems and methods,and timely carry out datastatistics and results summary improvements for virtual teaching and research activities.

Key word:digitization;university;virtual teaching and research center;teaching and research community

*基金项目:2023年度广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目“T语文课程与教学虚拟教研室”(编号:GDJG0253);2022年度韩山师范学院校级教改项目“U[JX*8]G[JX*8]S[JX*8]T语文课程与教学虚拟教研室”(编号:0006/E22037)。

作者简介:李 静,女,韩山师范学院现代教师教育研究中心主任,教授,韩山师范学院教育科学学院教师教育研究所所长。研究方向:教师教育,课程与教学论。

引用格式:李静.数字化时代高校虚拟教研室的内涵特征及建设策略[J].教育与教学研究,2025(1):13-23.

Citation format:LI Jing.The Connotation Characteristics and Construction Strategies of Virtual Teaching and Research Centers in Universities in the Digital Era[J].Education and Teaching Research,2025(1):13-23.