基于分组管理的“理念小班”探究式教学与实践

摘"要:探究式小班教学是近年来国内高校教学中积极倡导的组织模式。该文以热质交换原理与设备课程为例,介绍基于分组管理的“理念小班”探究式教学模式。对分组管理结构、分组学习组织、课内探究讨论等环节的实施进行详细说明。教学实践表明,该模式取得良好的教学效果,促进学生科创能力的提升,可用于无法实现物理小班的探究式教学。

关键词:理念小班;分组;探究式教学;教学互动;能力培养

中图分类号:G642"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)02-0035-05

Abstract:Theinquiry-basedsmall-classteachingisaneworganizationalmodeadvocatedindomesticuniversityteachinginrecentyears.TakingthecourseofHeatandMassTransferPrincipleandEquipmentasanexample,thispaperintroducestheinquiry-basedteachingmodeof\"conceptsmallclass\",whichadoptsgroupingmanagement.Theimplementationofitsgroupmanagementmode,grouplearningorganization,in-classinquiryanddiscussionandotherlinksareexplainedindetail.Theteachingpracticeshowsthatthismodelhasachievedgoodteachingeffect,whichisalsohelpfultoimprovestudents'scienceandtechnologyinnovationability.Thisteachingmodeissuitableforthesituationthatthephysicssmallclassteachingcannotberealized.

Keywords:conceptualsmall-class;grouping;inquiryteaching;teachinginteraction;abilitytraining

随着中国高等教育普及化的推进,高校扩招使教学班级规模逐渐扩大。受师资力量及教学场地等条件的影响,很多高校基本采取了合班上大课的形式,“大班教学”也成为大学教学的主要组织模式[1-2]。大班教学主要强调学生的共性发展,由于学生数量较多,难以顾及学生的个性发展,也难以开展师生互动、小组讨论等教学活动,不利于实现人才培养中的个性化发展、批判性思维、主动探索等能力的培养[3-4]。一些高校也积极探索小班化教学改革,通过减小班级学生规模促进教学质量提升,以实现“学生为中心”的教学理念。例如四川大学自2011年启动“小班化教学改革”,旨在缩小班级规模,改变大班教学现状;到2015年时,其数学等公共课的班级人数已减少了约50%,集中在80人左右[5-7]。80人左右的班级并不利于实现真正的小班化教学,对此四川大学也提出了“大班授课,小班研讨”的教学模式改革,由主讲教师负责讲授主要的知识内容,助理教师负责学生课下的研讨[8-9]。

“研讨或探究式”教学以培养学生的能力与素质、促进学生全面发展为目标,教学过程以教师为主导、学生为主体,通过更新教育教学内容、改革教育教学方法,促进教与学的深度互动,激发学生主动学习的热情,使每一位修读课程的学生都能充分享受教学过程,并完成学习任务[10]。探究式教学组织与实施中,主要注重实现以下五个方面的要求:①课程应强化师生互动;②教学方法科学,促进学生高效学习;③有效传递知识,全面培养能力,发展学生人格素养;④教学全程多样化考核;⑤教学持续改进,不断提升教学质量[11]。根据以上要求,在班级规模较小的教学场景中,实施探究式教学具有天然的便利性和优势,不少教师也都开展了针对小班的探究式教学研究[12-13]。

小班化教学的最直接特征是班级规模小。参照世界一流高校,小班课堂教学的班级人数一般在30人以内,国外部分知名高校的本科班级人数大多在15~25人范围内[5,14]。班级规模仅是区分大班与小班的指标,并不是衡量大班教学与小班教学的指标。小班教学的主要优势应在于人数减少带来的生均占有教育资源的提高,便于组织探究、讨论等互动教学活动,并促进教学关系、教学理念、教学方式的转变,体现全新的班级教学形式[3]。实际中大部分高校还难以全面实现小班教学,对于班级规模较大的情形,如何高效地实现探究式教学,还需要进一步探讨和研究。

笔者主要承担建筑环境与能源应用工程专业(以下简称“建环专业”)的教学工作,实际授课班级学生人数规模一般在70~90人之间。为了贯彻“探究式”教学改革的要求,基于目前的教学班级规模,开展了基于分组教学的“理念小班”探究式教学研究。本文结合实际教学实践过程,介绍所利用的教学方法,并分析总结相关经验。

一"教学设计

青岛理工大学建环专业入选首批国家级一流本科建设专业点。笔者教授的热质交换原理与设备课程是专业技术基础课,起着衔接专业基础课程与后续专业课程的重要作用。

课程涉及“工程热力学”“流体力学”“传热学”等先修基础理论知识内容,又与后续通风空调工程、冷热源工程等专业课程中的相关设备及应用知识相关。课程主要目标是使学生系统掌握热质传输理论及相关设备计算等专业知识技能,进一步强化专业理论基础知识,为学生后续的专业学习奠定知识和能力基础。课程涉及的理论教学内容多,如何通过教学内容和教学模式的创新,使学生扎实地掌握相关理论,一直是教学中要注重解决的重点问题。作为专业衔接基础课程,热质交换原理与设备的教学内容既具有较强的理论性,又具备专业知识的应用特点,是一门具有代表性的专业课程。

(一)"“理念小班”概念与组织

区别于实际物理小班,“理念小班”是一种适用于较大班级规模的教学组织形式。在实际物理班级规模基础上,主要通过授课教师统一授课,并借助助教实现分班或小班研讨。考虑教学班学生规模大(约为物理小班的2~3倍),如何组织研讨、认知每个学生学习情况、针对性地设计教学环节及实现全程过程化管理和教学互动,这对以教师为主和助教为辅的教学组织,提出了更高的要求。此组织模式下,需要教师结合课程特点、教学目标、能力培养和对应的专业知识体系等多个方面,重新认识和设计教学过程,并对原有的教学内容、教学方法、教学互动、过程管理、考核方式及命题和能力素质培养等各组织环节进行调整同时,还应提前部署和安排好助教教师工作,对主讲教师而言更具挑战性。

四川大学教师所提出的“大班授课,小班研讨”是“理念小班”的一种组织模式,通过分班研讨实现探究和互动教学[6-7]。大连理工大学高等数学课程则采用了大班授课,小班辅导的模式,由主讲教师进行大班授课,安排博士研究生作助教,负责“小班”习题课、辅导和答疑的工作[3]。本项目实施中,主要考虑分组教学模式的应用,即“大班-小组”的“理念小班”形式。小组教学也是一种以学生为中心的教育方式,以问题为基础、以学生为主体、以小组讨论为形式,在教师与助教的参与下,围绕某一专题或案例等问题进行研究和学习[15]。

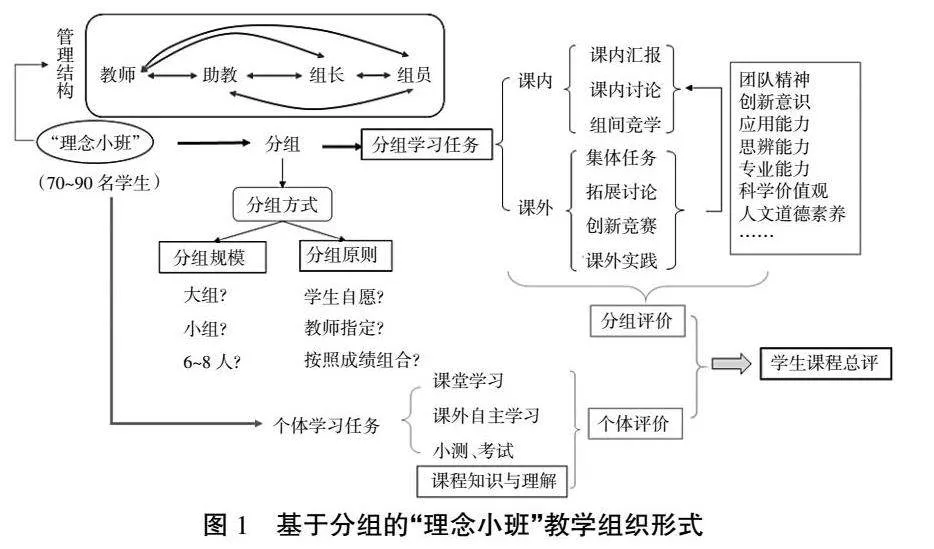

本课程教学中所构建的教学组织形式如图1所示。教学组织结构为主讲教师、助教、组长与组员,在教师、助教、组长和学生之间形成双向多渠道沟通路径。本课程助教由2名硕士研究生担任,并不具备主持分班研讨的教学能力。助教主要负责管理检查组长和组员的学习任务完成情况,及时反馈给教师。在本门课程中主要承担课堂记录、辅助答疑、作业评分及统计课堂问卷等项任务。组长负责小组学习任务的组织、分配、检查等,并及时向助教和教师反馈小组学习任务的进展情况,需遴选成绩较好、具备一定组织能力的同学担任。组员在完成个体学习任务的同时,要配合小组学习任务,共同完成学习报告、课内汇报和探讨等。

(二)"“理念小班”探究教学的组织

在以上教学组织模式下,还应考虑“理念小班”分组规模、方式、评价及管理等问题,明确相关的组织原则,实现更高效的教学活动。具体实施时,需明确“大班-小组”的教学组织结构与管理;依据课程教学任务,确定分组学习教学任务,协调好分组学习与个体学习关系;改革课程考核方式,结合分组评价与个体评价,基于过程化管理,形成学生的课程综合评价方法。

具体实施中,还要考虑分组规模和分组原则。分组规模较大时,组长要承担类似小班班长的职责,管理规模过大;分组规模过小时,不便于课内探究讨论的组织和开展。最终根据课程分组学习任务,确定了6~8人的分组规模。组员的分配则征询了学生意愿,在遴选组长的基础上,由组长确定。组长要分配小组学习任务,并负责以学习小组形式参与课内探究,并了解和反馈组员课外学习情况等,有助于教师以组为单位熟悉和掌握学生的学习动态,也便于助教协助教学工作的开展。

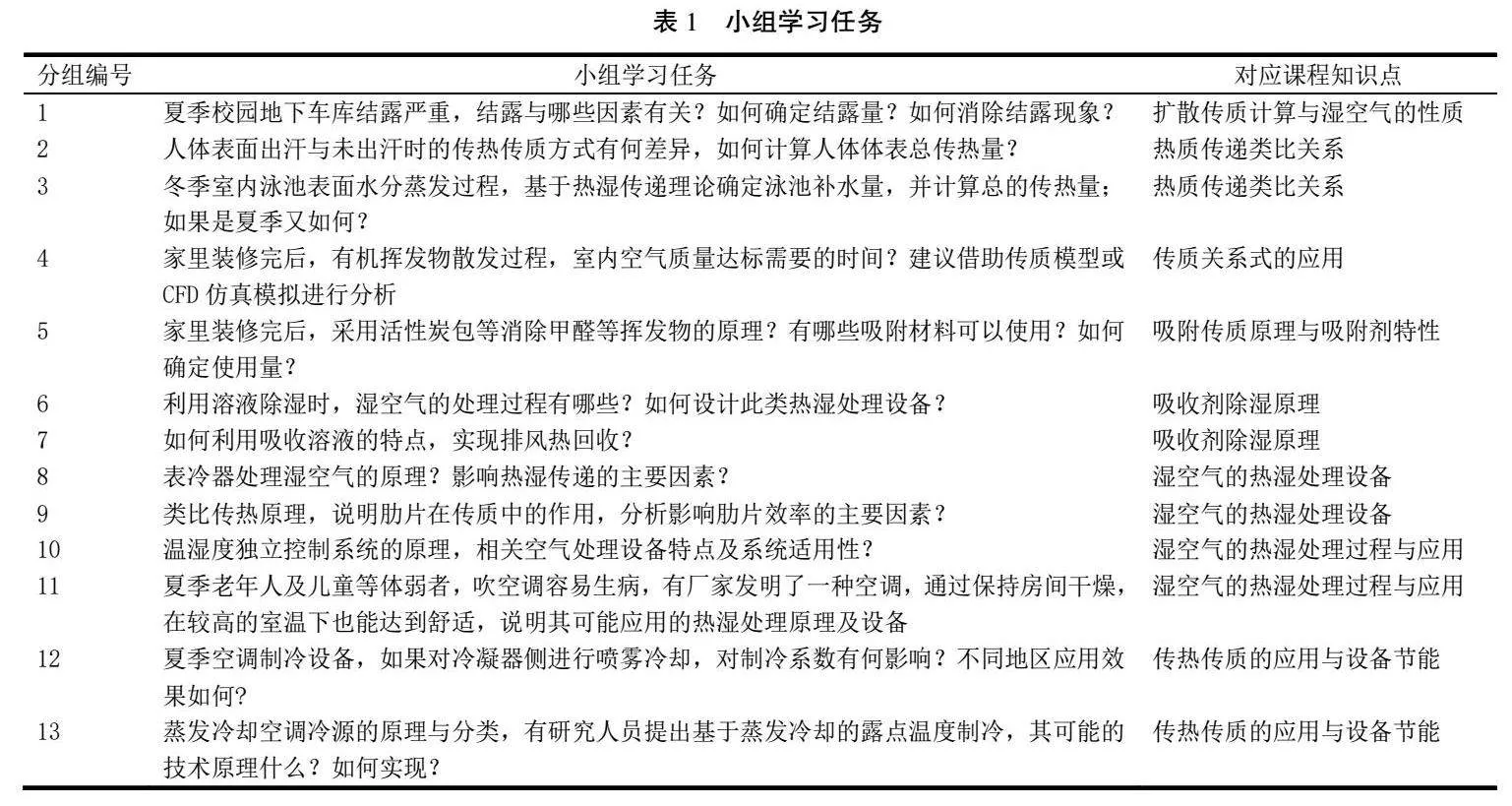

在确定分组模式的基础上,为了开展课内讨论探究活动,主讲教师需确定课内课外不同的学习任务。个体学习中,学生参与课堂学习及课外自主学习,完成测试、考试等独立学习任务。在小组任务中,重点培养学生团队精神、创新意识、应用能力、思辨能力和专业能力等,并引导学生参与相关竞赛活动,促进综合素养培养。在教学中,结合课程教学内容及与相关课程的衔接关系,重点制定了小组学习任务,在上一个教学周期内制定的小组学习任务见表1。小组探究的主题,既包括日常生活中遇到的相关问题,也包括课程知识应用和节能技术等,和课程内容密切相关。除了以上教师指定的探究主题外,也鼓励学生发现身边的问题、提出问题,经教师同意后,小组协作完成任务。

依据课程进度,课内探究讨论主题在分组后即下发,并集中给学生简要讲解,具体的课内探究活动安排在授课两周后开始,与理论教学知识点保持顺序一致性。各组选择其中一个主题(各组不重复)作为课外小组的重点学习任务,小组长负责安排课外的小组活动,并形成主题报告和课内汇报PPT。其余主题各组也要有所了解,并提前准备1~2个问题,便于课内讨论环节的开展。各组在开展小组任务时,有问题时可找教师、助教等进行指导,完成的主题报告和汇报PPT,需在汇报前一周提交助教,由助教检查并提出完善意见,对于不确定的内容助教再提交主讲教师进行指导,有助于保障课内汇报内容的准确性和高效性。在课内探究讨论后,各组结合探讨、提问及教师点评,再进一步完善报告并提交。在上一个教学周期内制定的小组学习任务见表1。这些学习任务与理论教学内容紧密关联,也和日常生活相关,不仅提高了学生探究的兴趣,也能推动学生对知识的应用和思考。

每次课内安排20min的探究讨论,各组汇报同学在10min内完成介绍。其他组的同学提问、讨论,教师也视情况进行提问并做点评。

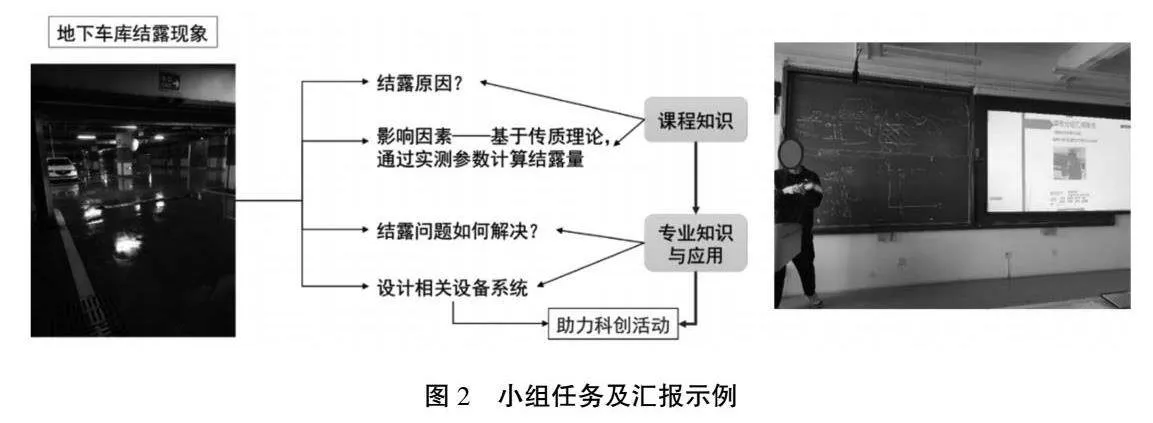

图2为编号1的小组探究任务课内汇报。开展小组学习任务时,小组学生进入地下车库进行了现场查看,并在助教协助下,从专业实验室借了相关温湿度检测设备对室外及地库内的空气温湿度,以及地库地面墙体表面温度等进行了测试,分析了结露原因、影响因素、解决方法等汇报内容,最终提出了相应的系统设备解决方案。由于内容深入生活,同学们的课内讨论非常活跃和积极。相关同学还在此基础上,撰写了大学生创新创业项目的申报书。在巩固课程知识的基础上,实现了知识的理论应用,并助力了学生的科创活动。

(三)"考核与评价

在基于小组的“理念小班”探究教学模式下,需明确分组评价与个体评价的考核方式、占比,针对学生形成客观、公正、公开的课程综合评价方法。分组学习和个体学习并不是完全独立的,而是相互有机渗透的。通过分组学习,个体学习的参与性、主动性和积极性也可以得到促进。课程主要基于学习全过程,根据小组任务、课堂互动参与、作业及小测试等环节的完成情况,形成过程考核成绩,即平时成绩;结合学生期末考试成绩,最终确定课程综合成绩。

本课程过程考核占比40%,期末考试占比60%。过程考核中,小组探究占比15%,作业占比10%,阶段性小测试占比10%,还有5%为课堂互动表现等,各部分的评分规则在首次课时就明确告知学生。

小组课内探究时,针对各组完成情况,课内进行组间评价打分、教师点评打分;在小组汇报结束后,还依据修改完善后提交的报告情况,由主讲教师进一步确定各组评分值;组长还需根据组员表现、贡献情况等确定每人的分值分配,作为该同学最终的小组任务评分。小组探究评分主要依据以下各分项进行评定:PPT形式(10%),内容(20%),讲解与讨论(40%),报告(30%)。

二"教学效果与反馈

基于小组的“理念小班”探究教学开展以来,学生参与课堂的活跃度得到了显著提高,通过课外探究活动的组织,调动了学生的专业学习积极性。此外,部分学生还在小组任务基础上,在教师团队的指导下,进一步深入整理参加科创比赛的作品,在科技竞赛等活动中取得了一系列成绩:包括国家级大学生创新创业项目立项2项、省级项目3项、校级项目3项,山东省大学生科技节获奖一、二、三等奖各1项,国家级节能减排大赛获奖3项,校级节能减排大赛获奖4项,行业设计大赛获奖7项,指导学生申请专利7项,其中已获授权专利3项。涉及学生共150余人次,有效促进了学生创新意识与应用能力的培养。

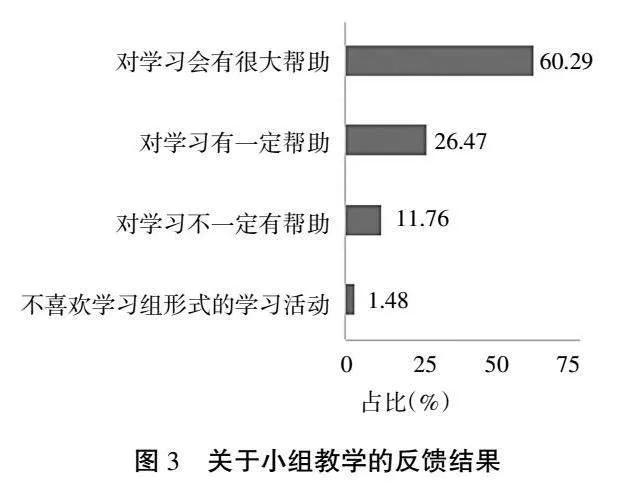

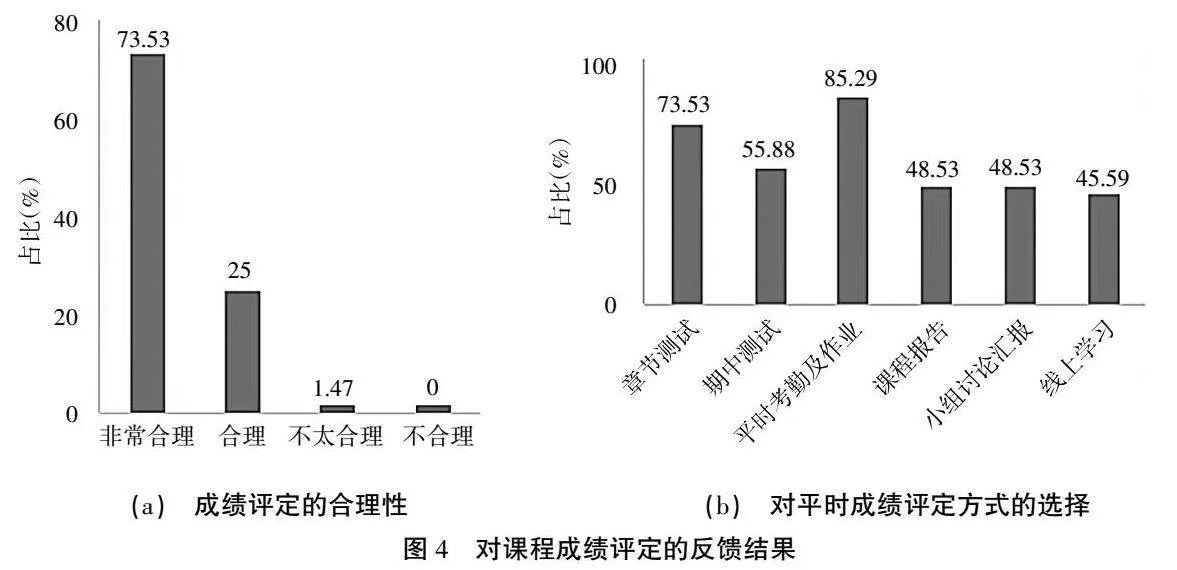

2022学年结课后,通过问卷星等方式了解了学生对课程教学的反馈,关于小组教学及成绩评定等问卷的数据统计如图3和图4所示。

依据统计结果,认为小组教学形式对学习有帮助的占比86.76%,认为不一定有帮助的11.76%,不喜欢此学习形式的仅占1.48%。这说明绝大部分同学认可小组学习形式,并认为对他们的学习有较大帮助作用。对于小组形式教学管理的改进,大部分同学没有提出有效建议,个别同学提出了增加小组学习答疑、加强分工合作及增加组间交流等建议。在后续教学中,也将重视这些建议,不断完善教学模式。

对于课程成绩评定的合理性,认为合理及非常合理的学生比例为98.53%,不太合理的为1.47%,认为不合理的比例为0。这说明学生对课程的成绩评定还是非常认可的。此外,在选择课程平时成绩的评定方式时,对于章节测试、期中测试、考勤作业的投票占比都超过了55%,有关课程报告和小组讨论汇报的投票占比近50%。这表明平时成绩的考核环节中,学生比较认可测试和考勤作业等传统考核方式,对于小组讨论汇报及报告等新的考核方式认可度相对较低。对此也进行了随访座谈等,部分学生反馈小组学习环节中还存在组员任务分工不均,成绩评定不够透明等问题,因而对小组的考核方式认可度不高。在后续教学中,对于小组任务的安排还需要进一步优化,组长和组员之间需要更合理地分配学习任务;在小组成绩的评定中,还需要进一步细化评分标准,明确小组任务成绩的评定原则。

三"结束语

本文以热质交换原理与设备课程为例,采取分组形式引导学生开展课外学习,并通过课内汇报、讨论等探讨了“理念小班”的一种教学应用。形成了“教师—助教—组长—组员”的教学管理模式,制定了相应的探究任务,并明确了分组形式,实现了课内小组主导、全员参与的互动教学模式。在提高课堂参与度、拓展知识内容、提高自主学习兴趣,以及促进科创思维等方面,均取得了一定效果。

该教学模式在实施过程中也发现了一些小的问题。例如小组课外学习及准备课内汇报内容时,经常需要教师单独指导,教师的工作量增加,需要教师合理安排时间和更具耐心。课堂观察还发现分组研讨环节积极参与讨论的同学一直是固定的某些同学,其余同学往往不主动参与。因而,在组织课堂讨论环节时,教师应尽可能地关注到每位同学,在互动讨论的设计和教学过程中,可采取主动出击的方式,让这些同学参与进来。教学中还出现了个别组长责任心不强,不按时组织小组学习的情况,所以对于小组组长的人选,也需要老师及助教提前了解,并对课外小组活动的开展进行有效监督。

在教学实施中,教学团队针对出现的问题,将不断总结经验并提出改进措施,实现教学模式的持续改进。总体而言,所提出的基于分组的“理念小班”教学模式取得了良好的教学效果,也得到了学校教学督导专家的肯定,可应用于大班课堂的教学改进。

参考文献:

[1]别敦荣.大学教学方法创新与提高高等教育质量[J].清华大学教育研究,2009,30(4):95-101.

[2]丁志中,窦建华,吴玺.“信号与系统”课程教学改革的尝试与思考[J].电气电子教学学报,2005,27(5):8-9.

[3]王朋朋,杨晓冬,李伟,等.高校小班教学模式改革的探讨[J].教育教学论坛,2015(14):96-97.

[4]唐普英,朱学勇,高原,等.探究式小班教学模式的浅析与实践[J].实验科学与技术,2017,15(4):68-71.

[5]陈朝东,陈丽.大学数学小班化教学改革实施的实证研究.数学教育学报[J].2016,25(6):80-84.

[6]陈朝东,陈丽,郭萌.大学数学小班化教学实施的现实困境[J].数学教育学报,2020,29(4):74-78.

[7]陈朝东,牛健人.小班教学与大班教学对大学生数学学习成就影响的比较研究[J].数学教育学报,2017,26(5):93-98.

[8]于璐,秦少华.西方经济学课程教学改革——基于四川大学“大班授课,小班研讨”教学改革的总结[J].科教导刊(下旬),2015(9):85-87.

[9]赵莉华,雷勇.“大班授课小班讨论”教学模式改革思考[J].教育教学论坛,2016(26):101-103.

[10]汲婧,孙联文,蒲放.大班研讨式教学实践与探索[J].教育教学论坛,2023(10):5-9.

[11]杜金会,梁裕民,娄少峰,等.理工类课程开展研讨式教学的实践与思考[J].军事交通学报,2023,2(2):55-57,81.

[12]张丽,张莉,刘飞阳.探究式小班教学在电子材料课程中的探索与实践[J].科教导刊,2022(24):41-43.

[13]刘宇,凌丹,李彦锋.探究式小班教学在“可靠性工程”课程的探索[J].实验科学与技术,2016,14(5):2-5.

[14]赖明澈,王志英,高蕾,等.计算机类课程小班教学模式研究[J].计算机教育,2010(20):5-9.

[15]陈星宇,张春勇.农林类高校思想政治理论课分组教学模式研究——以全国六所农林高校为例[J].云南农业大学学报(社会科学),2021,15(3):145-149.

基金项目:山东省本科教学改革与研究项目面上项目“建环专业基础课混合式教学模式探究”(M2021214);青岛理工大学校级教改项目“基于‘理念小班’的‘探究式’教学改革研究——以《热质交换原理与设备》为例”(F2022-014)

第一作者简介:王海英(1975-),女,汉族,山东淄博人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为暖通空调系统及节能技术、高校专业课教学改革。