区域协同推动形成新质生产力及区域协调发展新格局的逻辑与思路

[摘 要] 我国区域差异显著、互补性强,在因地制宜发展新质生产力的同时,应充分发挥区域协同的重要作用,以区域合力促进技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级,推动新质生产力加快发展,并在发展新质生产力的过程中推动区域协调发展向高水平迈进。本文从技术协同创新、协同优化空间布局和深化产业协作等方面论述了区域协同推动新质生产力加快发展的内在逻辑,提出:以科技创新高地为引领,打通创新合作通道;以东部三大城市群为参照,探索突破行政边界要素流动与配置的体制机制;以产业集群为空间载体,做大做强跨区产业链,推动新质生产力加快发展的实现路径。最后,从因地制宜、主动合作,遵循规律、系统“破”“立”和企业主导、市场驱动等方面提出推动形成新质生产力与区域协调发展新格局的思路。

[关键词] 新质生产力;区域协同;区域协调发展

[中图分类号] 中图分类号F124;F127" [文献标志码]文献标志码 A [文章编号] 1672-4917(2025)01-0032-09

一、问题提出

习近平总书记指出,“新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生”[1]。党的二十届三中全会提出“要健全因地制宜发展新质生产力体制机制”[2]。新质生产力为区域发展和新格局形成提供了重要机遇,同时也提出了新的要求。

一方面,新质生产力作为一种先进生产力质态,其形成高度依赖区域的资源环境特点和已有发展基础。例如,创新资源丰富、区位条件与产业基础好的优势地区,更容易产生原创性、颠覆性技术创新,新兴产业高端化和未来产业规模化成为其产业发展方向。而传统资源与产业占主导的地区,更适宜运用新技术促进传统产业现代化和特色产业品牌化,同时结合地区比较优势,培育壮大新兴产业、布局建设未来产业(图1)。因此,探索新质生产力因地制宜发展模式,促进区域高质量发展成为各地区面临的重要任务。

另一方面,技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级离不开区域之间的协同融合。在地理条件、历史基础、宏观环境和政策导向等共同作用下,我国区域发展表现出较显著的差异性。区域发展差异较大,可能引起发展不平衡、不充分,区际利益或社会矛盾等问题,但同时这种区域发展梯度也蕴藏着巨大的势能,可以转化为发展新质生产力的重要能量。例如,优势地区通常具有人才、技术、资本、数据等方面的要素禀赋优势,通过与其他地区一体化布局、多元化合作,优势地区可以利用丰富的人才、技术、资本资源,以及信息技术推动下快速提升的数据处理能力与运算需求,破解土地资源与发展空间不足、能源短缺与资源生态承载压力大的难题,同时通过人才信息交流、技术辐射带动、异地投资等为其他地区提供高质量发展的强大动力支撑。另外,优势地区和其他地区之间可以通过产业转移与合作等,强化产业联系,在助力各自重点任务推进的同时,提升整体竞争力(图1)。因此,探讨完善区域协同与融合的体制机制,充分发挥系统竞争力,推进新质生产力加快发展,构建区域协调发展新格局成为有待深入探讨的另一重要问题。

已有对区域协同的研究主要集中在区域协同发展水平的测度、影响因素、效应与路径等方面;对新质生产力的探讨较多关注其内涵、测度方法、驱动因素,新质生产力赋能高质量发展的逻辑与路径,以及各地新质生产力发展的态势与特点等,也有部分研究涉及区域协同、新质生产力与区域协调发展之间的关系。研究指出,区域协同是不同区域之间通过资源整合、合作交流、互动等方式,实现区域共同繁荣与竞争力提升的过程[3-4],是区域一体化的重要特征[5],是推动实现区域协调高质量发展的新范式[6]。创新驱动发展战略[7]、制度型开放、营商环境改善[8] 和数字经济[9-10] 等对推动新质生产力发展具有重要作用。各地新质生产力发展成效显现但发展水平区域差异较大[11-13],且仍存在体制机制僵化、区域协调发展不足和创新资源分配不均等问题[14] ,需要从宏观顶层设计、技术产业协同、加强地方政府间的合作与交流等方面加以解决[15]。产业协同有利于提升效率、促进新质生产力发展[16-17]。培育新质生产力有利于打破时空壁垒,弱化要素空间黏性,推动产业结构迭代升级,促进区域协调发展 [18-19]。已有研究成果对深入理解区域协同的发展现状、重要作用和影响因素等奠定了较坚实的基础,对把握重点、因地制宜培育发展新质生产力提供了重要参考,但在以区域间协同合作推动新质生产力加快发展,并形成区域协调发展新格局的作用、路径等方面还有较大的探索空间。

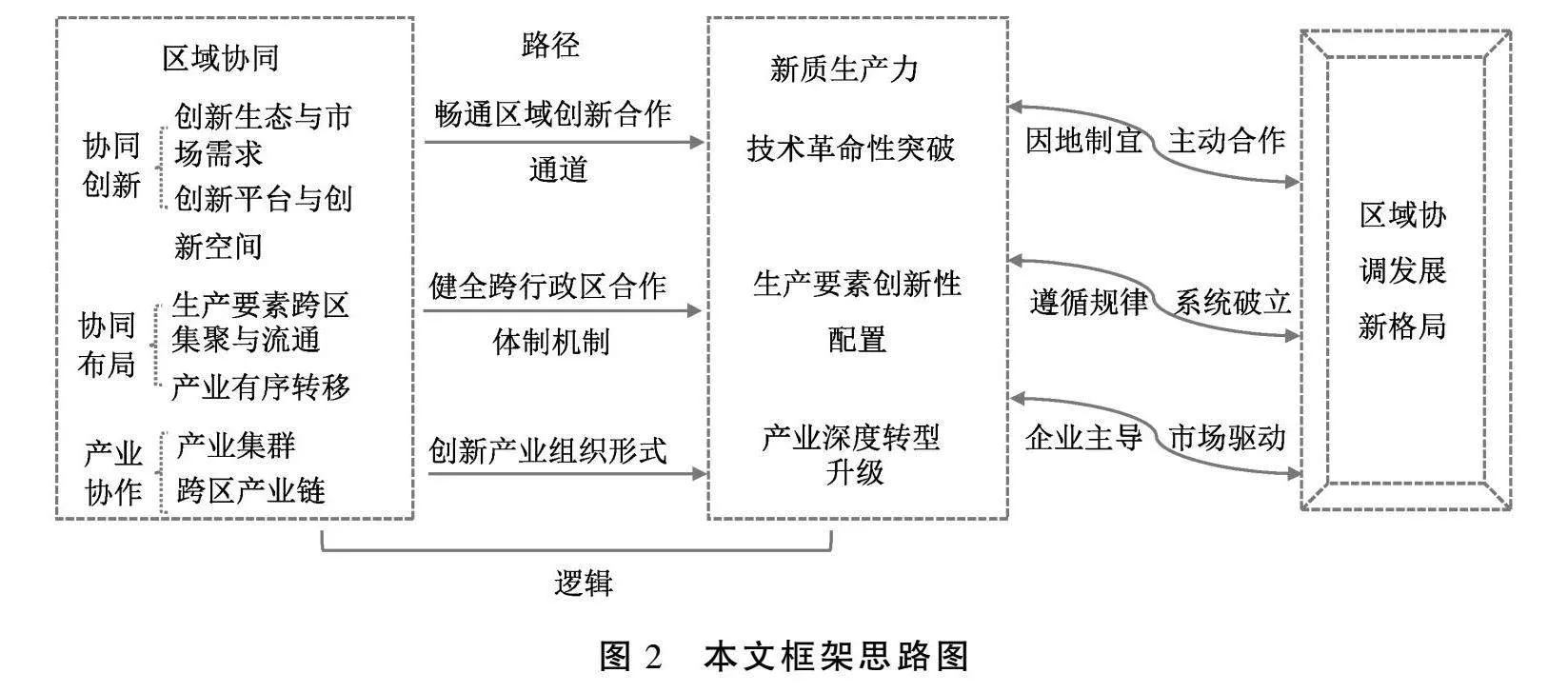

围绕新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级催生的内涵要求,本文将区域协同主要聚焦在协同创新、协同布局与产业协作方面,运用系统竞争力逻辑,探究区域协同合作推动新质生产力发展的理论机制和路径,并提出以区域协同推动形成新质生产力与区域协调发展新格局的思路。本文立足于大力推进新质生产力发展的背景,从区域协同的视角出发,遵循区域协同—新质生产力加快发展—推动形成区域协调发展新格局的逻辑链条展开论证,旨为实现高质量发展和高水平区域协调发展提供借鉴。具体框架思路见图2。

二、区域协同推动新质生产力加快发展的内在逻辑

我国区域特色显著、互补性强,这既要求结合实际,在遵循区域经济发展规律的基础上因地制宜发展新质生产力,同时也为深化区域协同合作,以区域合力推动新质生产力加快发展创造了条件。

(一)协同创新,推动技术革命性突破

习近平总书记强调,“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素”[20]。区域协同创新是加快创新进程,推动技术革命性突破的有效手段。

1.区域协同形成良好创新生态与巨大市场需求

创新是一个厚积薄发的过程,根本性重大技术突破更是需要在良好创新生态、经济社会发展重大需求牵引,以及创新思维剧烈碰撞的背景下才能产生。创新要素包括创意、技术、人才、资本、市场、管理、文化、环境等多个方面,不同地区创新要素禀赋存在差异,可以形成有机的互补。区域间创新主体的多元化沟通、创新资源的互惠共享、创新政策与竞争环境的不断完善,以及创新成果在更大范围内的转化应用,有利于形成良好的创新生态,产生强大的科技创新聚合力,降低创新成本,提升区域创新能力,激发创新活力与热情,为实现突破性创新创造条件。

旺盛的市场需求是技术创新的根本动力,我国拥有超大规模市场,为技术创新提供了强大的市场支撑条件,并带来低成本等优势[21],而显著的区域差异性与互补性则进一步提供了复杂的应用场景与多元的市场需求,使前沿技术和原创技术的产生成为可能,并为创新链基础研究、应用转化和规模化产业发展提供了必要的空间载体与合作基础。区域协同有利于及时为创新提供多元化的市场需求反馈,帮助创新主体不断优化和改进技术,加快技术更新迭代的进程,取得突破性成果。

2.区域创新共同体建设与空间形态演化加速科技创新进程

区域创新共同体是一定地域范围内不同创新主体通过合作与协同创新,形成具有共同创新目标和利益的创新组织。在创新共同体内,以快速流动和充分共享的创新资源以及高效顺畅的运行机制为基础[22-23],不同地区的企业、高校、科研机构和政府部门等主体间深入合作与交流,实现知识与技术的互补,集中力量攻克关键技术问题,加速科技创新进程[24]。创新平台、创新园区、创新联盟和创新网络等多种创新共同体形式,提供技术研发、人才培养、产学研合作、成果转化和产业孵化等服务与支持,可以显著降低科研成本、提高效率,加速科技创新进程。此外,区域创新共同体政策优势突出,具有良好的创新环境,可以激发创新活力,吸引更多的创新主体参与,加速科技创新进程。

随着各种协同创新组织数量、规模的不断扩张与功能的日益完善,以及各种创新平台在一定地理空间上的高度集中,创新空间形态不断优化,赋能创新能力逐步提高。高新技术开发区、科技园区等点状创新集聚区具有显著的极核作用,聚集优质科研机构与大型企业,创新能力突出。随着线状、面状创新空间的形成与发展,扩大了产业创新资源的有序流动与共享,以及产业创新活动的规模化、集群化发展,进一步提高产业创新活动的效率和效益。现代信息基础设施与技术手段的蓬勃发展更加便利了产业创新活动的空间连接与交流,创新合作网络化发展趋势明显[25]。创新活动空间形态多元化在推动创新链、产业链、资金链、人才链加速融合的同时,也促进区域间创新合作持续向纵深发展,加速科技创新进程。

(二)协同优化空间布局,促进生产要素创新性配置

习近平总书记指出,“创新生产要素配置方式,让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动”[26]。协同优化空间布局,促进生产要素自由流动,并与区域比较优势充分结合,推动区域间合理分工与合作,可以有效提高生产要素的配置效率。

1.生产要素跨区集聚与流通,优化重组形成新的生产力

生产要素配置既包括不同生产要素之间的优化组合,也包括生产要素在空间上的合理布局与有序流通。区域协同促进生产要素在空间上高度集聚和高效流通,其中集聚可以带来显著的成本效应、创新效应和品牌效应等[27-28],成倍放大生产要素的价值;流通则可以使生产要素通过在空间上的重新优化组合形成新的生产力。

通常情况下,劳动力、资本、技术、数据等生产要素倾向于向新兴产业区、中心城市、城市群等优势地区集中,吸引具有较强竞争力的企业或行业进一步集聚,使这些地区的经济活动更加活跃。与此同时,不同类型的生产要素会结合各自特性与需求流向不同的集聚地。例如高技能等竞争力较强的劳动力更多集聚到高科技产业、现代服务业较发达的地区,低技能等竞争力偏弱的劳动力更多集聚在劳动密集型等传统产业集中的地区;风险资本更多地集聚在创新创业活跃的地区。因此,在生产要素集聚与流通的往复循环中,不同地区逐渐形成具有各自优势与特色的产业结构和经济特征。

现阶段,我国区域间基础设施互联互通已达到较高水平,不仅传统基础设施建设进程加快,包括5G、人工智能、数据中心、物联网、区块链等在内的数字基础设施建设的快速发展更是为区域间生产要素流通与优化布局创造了便利的条件,加之全国统一大市场建设,使人口和经济活动进一步向优势地区集聚。在中心城市和城市群成为经济发展的主要空间载体的同时,区域间协同发展不断加强中心城市与外围腹地、城市群与其他地区之间的要素流动与经济联系,形成土地、资本、技术、劳动和数据等生产要素的优势互补和良性布局,使产业布局与分工格局不断优化,产出效率不断提升,进而加速推动先进生产力的形成与发展。

2.区域间产业有序转移与承接,充分发挥生产要素价值

产业有序转移是国家和地区实现产业结构转型升级的一种必然选择和有效路径。在产业转移与承接的过程中,企业区位再选择往往会考虑生产成本、市场前景和政策支持等因素,将企业的发展定位与承接地的地理区位、资源环境优势、劳动力供给、市场需求、创新能力和产业基础等紧密联系起来[29],这有利于提高产业与区域资源、市场与空间的匹配程度,提高产业承接地优势要素的开发利用水平,激发地区经济发展活力。

我国各地要素禀赋和经济发展水平存在较大差异,地区间产业发展进程和产业结构类型不一,梯度差异显著,为产业转移创造了条件。产业转移会带动设备、技术、熟练劳动力、信息等相关生产要素的流动,使这些要素在新的环境中发挥更大的作用与价值。通过产业有序转移,在时空上对生产要素重新配置,可以助力产业发展先行区进一步集中优质要素,加快发展高技术含量、高附加值的产业,占据产业链的核心环节与关键环节。同时产业承接地可以综合自身比较优势和转入要素的带动作用,加速传统产业改造,并尽快补齐产业发展短板与缺失环节,从而实现资源的优化配置,提高要素利用效率。

(三)深化产业协作,推动产业深度转型升级

习近平总书记强调,“要围绕发展新质生产力布局产业链,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠”[30]。深化产业协作是区域协同的重要内容之一,也是推动产业链高质量发展、培育壮大现代产业体系、推动产业深度转型升级的重要途径。

1.产业集群降本提效,提升产业发展能级

波特指出,产业集群是某一特定领域,大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚,并形成强劲、持续竞争的现象[31]。作为一种空间经济组织形态,产业集群为区域间产业协同提供必要的地理和组织基础,是发展新质生产力的重要空间维度。

现阶段,产业集群化发展成为一种新的趋势,是提升产业竞争力的重要途径之一[32]。第一,产业集群规模效应显著,大规模的产业集群可以吸引更多的企业和资本进入,具有更大的市场影响力和更强的产业竞争力,企业间的合作与竞争可以激发创新活力、降低研发成本、提高生产效率。第二,产业集群内的企业共享资源与人才,形成的创新氛围又有利于进一步吸引优秀人才加入,人才素质不断提高能推动产业的更高质量发展。第三,产业集群内规模以上企业、上市企业等大量具有品牌、技术标准等优势的优质企业不断聚集,通过推出新技术、新产品、新标准,推动整个产业的发展,并带动其他企业进行技术改造升级,提升整个产业的竞争力;通过拉动上下游配套产业,整合上下游资源,降低成本,优化产业链结构与提升整体效率;利用其产品与服务在市场上的较高知名度与美誉度,发挥品牌影响力,吸引更多的消费者,带动更多的就业,全面改善地区产业发展环境,推动经济高质量发展。

区域协同为产业集群的发展壮大提供了必要的地理空间与良好的区域环境,产业集群的发展又进一步促进区域间经济联系不断加强,并带动相关产业发展,形成越来越紧密的网络关系,提升产业发展能级。

2.跨区产业链优化分工合作,提升产业核心竞争力

产业链是产业部门间的关联关系形态,而跨区产业链则在产业联系的基础上进一步体现区域间的分工协作和优势互补。通过产业链上下游协作、横向配套和纵向延伸,不断优化产业分工合作,有利于完善现代化产业体系,极大地提升产业核心竞争力,推动产业深度转型升级。

第一,跨区产业链发展有利于推动产业深度分工。具有不同资源优势和发展定位的区域,通过在产业链的某个或某些环节深耕,可以显著提高生产效率,降低生产成本,在深度分工的基础上促进全产业链的优化升级。第二,跨区产业链发展有利于推动产业深度协作。区域之间分工越细,协作的需求也越强,跨区产业链使产业在更大范围内实现协作,从而更显著提高产品质量与附加值,推动产业深度转型升级。第三,跨区产业链发展有利于推动产业深度融合,建立起密切的产业联系,从而推动产业技术创新和模式创新等。第四,跨区产业链发展有利于推动产业深度开放。产业在扩大对外联系中不断吸收先进经验、参与外部竞争,提高开放水平,推动深度转型升级。

我国各地区资源禀赋和产业基础千差万别,产业发展的重点与路径各不相同。产业发展处于领先优势的地区超前布局未来产业集群,产业基础较好的地区全力壮大现代制造业集群,以广大内陆为主体的地区加快推进传统产业集群升级改造……而任何产业集群的高质量发展都需要从根本上解决增长动能与发展空间的问题。构建跨区产业链,深化区域间产业链供应链融合,促进分工协作、互通有无,可以做大做强产业集群,加强资源融合与利用,提升整体创新力与竞争力,切实推动产业深度转型升级。

三、区域协同推动新质生产力加快发展的路径

如前所述,在立足区域基础、发挥区域特色的前提下,区域间通过协同创新、协同布局和产业协作等,可以形成优势互补的强大区域合力,推动新质生产力加快发展。因此,应在数字化、低碳化发展的大背景下,把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,充分立足区域实际,深化协作融合,加速推进科学技术的突破性创新、生产要素的合理高效配置,以及产业高质量发展,大幅提升全要素生产率,推动新质生产力加快发展,并在这个过程中,将区域协调发展推向新的高度。具体路径包括:

(一)以科技创新高地为引领,打通创新合作通道,加速科技创新

事实表明,创新策源能力强的地区正是区域协同创新水平高的地区。例如依托G60科创走廊等,长三角科技创新共同体建设成效显著,重点领域科技创新突破不断涌现;京津冀协同发展战略实施进程中,三地形成创新共同体并在实现高水平科技自立自强中发挥示范带动作用;通过一系列平台载体建设,粤港澳大湾区构建开放型融合发展的区域协同创新共同体,深圳—香港—广州科技集群全球创新指数已连续4年高居全球第二位。区域协同背景下,已形成一批科技创新高地,引领着全国高质量发展,新时期这些地区必将成为实现技术革命性突破的排头兵。除此之外,我国中西部地区依托雄厚的经济社会基础和丰富的科技资源,也已形成成渝、武汉、西安等一批科技创新中心,基础研究和关键核心技术攻关等不断取得新进展,科技创新综合实力显著增强。

今后,应在区域协调发展战略、区域重大战略等的指导下,充分发挥科技创新中心和创新高地的龙头带动、辐射作用,基于比较优势,瞄准产业发展的关键难点堵点,打造区域科技创新共同体,共谋科技创新发展、共享科技创新资源、共担科技创新重任,形成强大的创新聚合力,推动创新链强链补链,实现突破性创新。进一步完善区域协同创新机制,依托都市圈、城市群、经济区、经济带建设,结合创新链、产业链、供应链等发展需要,融合南北方地区、东西部地区、发达与欠发达地区在教育人才、科技转化、枢纽链接、生态资源、市场潜力等不同方面的特色优势,聚合更多区域主体,打通更多协同创新通道,推进更大范围内的区域协同创新,实现颠覆性突破,为推动新质生产力加快发展提供强大的技术支持。

(二)以东部三大城市群为参照,探索跨行政区合作发展机制,提高配置效率

生产要素的高效流动和优化配置是新时期经济发展的必然趋势,也是区域协同的核心。但由于不同行政区之间在资源禀赋、经济基础、利益诉求和政策管理等方面存在差异,生产要素跨区流动往往面临一定的阻碍,优化配置的效果有时未能充分实现。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出“构建跨行政区合作发展新机制”,将有利于打破区域壁垒,促进要素高效流动和优化配置,更大范围发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用。

现阶段,长三角地区、粤港澳大湾区和京津冀地区在跨区要素流动与配置方面已表现出较突出的示范效应,行政壁垒逐步消除,统一开放的市场体系基本建立,区域内生产要素基本实现有序自由流动,显著促进了经济社会的高质量发展。今后,应以东部三大城市群为参照,加快推进城市群、都市圈、经济带等跨区域国土空间规划,探索突破行政界线的全域要素流动与配置的体制机制,充分利用现代信息技术和各种数字化平台等,扩大区域间公共资源的开放共享;通过合理布局与有序流通实现生产要素的高效整合与重新配置,使各类优质生产要素高效流向核心领域与关键地域,让生产要素的空间配置与各地区的比较优势和发展需要高度匹配,在提升效率的基础上,带动区域经济发展实现系统性质变与跃升。

(三)以产业集群与跨区产业链为依托,创新产业组织形式,推动产业变革

推动产业变革,是一个系统工程,需要政府、企业和社会各界等多主体的共同努力,以及区域之间的多元深层融合,通过制定产业政策、培养吸引人才、培育产业文化,推动产业技术创新、升级、融合与转移等来实现产业的升级跃迁。其中,技术创新是推动产业变革的核心动力,人才是推动产业变革的关键因素,产业升级是推动产业变革的重要途径,产业转移是推动产业变革的有效手段,产业融合是推动产业变革的新趋势,产业政策是推动产业变革的重要保障,产业文化是推动产业变革的深层动力。在区域协同背景下,促进产业集群化发展和加强跨区产业链建设,可以形成良好的产业政策环境、集聚大量优秀产业人才、形成先进的产业文化和强大的协同创新能力,深化产业转移与融合,促进产业升级。

加强产业集群和跨区产业链建设,创新产业组织形式,积极发挥集聚优势和区域互补优势,优化产业发展的制度环境和市场环境,是推动产业深度变革与跃迁的有效路径。第一,应制定明确的发展规划,在区域合作与产业分工的基础上对产业集群和跨区产业链进行谋划,明确发展目标、重点产业和重点区域等,为企业等主体提供明确的方向。第二,应不断优化发展与政策环境,加强现代基础设施建设,搭建产业创新平台,打破行政壁垒,畅通企业间和地区间的合作通道;健全人才吸引与培育机制,促进人才等要素的全面、自由流动,创造良好的终身学习环境,保持人才的持续竞争力,同时在资源、资金等方面提供有力的支持。第三,应基于比较优势与产业分工,鼓励、引导企业间的合作交流,如建设产业联盟、技术交流平台、产学研合作平台等,推动企业跨界、跨区合作。另外,积极发挥龙头城市(地区)的研发优势、头部企业的带动力和市场影响力,发挥其他城市(地区)的资源优势和生产优势等,构建跨区产业链,加快培育全产业生态,在产业协作的过程中超前布局新兴产业、未来产业,做大做强传统产业、优势产业,在转型升级中实现产业变革与跃迁。第四,应提升服务能力,通过设立科技创新基金、提供科技创新服务等加速企业创新进程;加强对产业集群和跨区产业链的监管和服务,提供法律援助、知识产权保护、市场信息咨询等服务;营造良好的开放环境,为企业开展国际合作创造有利条件。

四、以区域协同推动形成新质生产力及区域协调发展新格局的思路

发展新质生产力是新时代的要求,是国家和所有地区经济发展都必须面对的重大任务。区域协同统筹,有利于推动新质生产力加快发展,而发展新质生产力的过程同时也是充分激发各地发展潜能和创新塑造新型区际关系的过程,对推动形成优势互补、高质量发展区域经济布局、促进区域协调发展具有重要作用。结合上述分析,本文提出立足区域协同推动新质生产力加快发展,进而形成区域协调发展新格局的思路。

(一)立足区域特点,找准培育新质生产力的抓手,主动谋求合作

新质生产力作为一种先进生产力,是在原有生产力基础上孕育产生的,无论优势地区的高精尖项目还是后发地区的传统产业,都是新质生产力形成的重要基础或重要组成部分。正如习近平总书记所强调的,“发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业,要防止一哄而上、泡沫化,也不要搞一种模式。各地要坚持从实际出发,先立后破、因地制宜、分类指导。根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等,有选择地推动新产业、新模式、新动能发展,用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化”[33]。所以,各地区,尤其发展基础相对薄弱的地区,不能脱离自身产业发展实际去盲目“求新”。另外,任何一个地区科技与产业的变革与跃迁,均需要具备相应的条件,每个区域要素禀赋条件不一样,产业基础与结构不一样,技术突破的优势条件不一样,培育与发展新质生产力的路径也不一样。因此,因地制宜是区域协同的基础,也是发展新质生产力和推动形成区域协调发展新格局的关键。各地区必须清醒地认识到自己的比较优势和发展基础,明确发展定位,找准培育新质生产力的抓手。

实行差异化的新质生产力发展模式与路径,并不代表区域间各自为政,而应是在找准新质生产力发展主要发力点的基础上,积极谋划、主动开展区域协作,把各地独特优势转化为发展优势,形成强大的聚合力,推动新质生产力加快发展。

(二)遵循经济规律,强化现代技术支持,科学推进各地的“立”与“破”

科技革命和产业变革的根本目的是实现更高效、可持续的发展,让更多的地区和人民享受发展带来的红利。在促进新质生产力加快发展的过程中,应遵循经济发展规律,立足区域特色与梯度、差异化发展特征,做好协同统筹,通过深化区域协作融合,科学推进各地的“立”和“破”。

一方面,在平衡整体“立”与“破”的基础上,明确各地的核心优势,建立起合理的区域竞争与合作关系。通过互补与协同合作,在基础设施建设、政策引导等的带动下,实现产业联动发展。数字技术等的快速发展与广泛应用为新质生产力提供核心动力[34],在数字经济、低碳经济的时代背景下,应充分发挥数字、低碳技术的支持作用,增强一地高新技术产业发展对周边地区产业升级的带动作用,以及一地绿色产业发展对周边地区生态环境改善的带动作用等,在全面提升生产效率的同时促进区域协调发展。

另一方面,遵循区域经济发展的增长极理论、梯度推移理论和循环累积因果理论等,科学发挥集聚与扩散效应。集中优质资源,助力在科研、产业、要素、管理等方面具有显著优势的东部沿海地区及内陆中心城市尽快完成关键核心技术攻关、生产要素优化组合以及未来产业布局,实现“立”的突破,形成全国新质生产力发展高地。同时,结合优势地区在“破”的过程中所发生的产业转移、产业链延伸、要素更新与产业结构升级等,以及在“立”的背景下高端经济形态所孕育的更强大技术、产业辐射带动能力,加快其他地区发展新生产要素、培育新增长动能和完善现代化产业体系的进程,推动新质生产力发展,并塑造区域协调发展新格局。

(三)加强企业主导,健全市场体系,带动区域结构优化升级

企业是市场经济的主体,在国民经济发展中的地位越来越重要。区域间无论是科技协同创新,还是产业协作、生产要素优化布局与配置,都离不开企业的主导与参与。研究表明,信息技术应用和数字化转型等显著促进了企业的跨区域投资、贸易、供应链布局和产业链整合[35-36]。通过微观市场主体的经济行为深化区域间协作,推动高质量发展是一条关键且有效的路径。

近年来,一批发展领先的头部企业在技术创新方面不断取得突破,不仅提升了自身的竞争力,为本区加快培育新质生产力和支持新质生产力的发展提供有力支撑,还通过建立跨区经济联系,带动更大空间内的产业升级与经济结构优化。尤其对促进欠发达地区嵌入产业链、供应链,加强与发达地区的经济联系,使其有机融入全国现代经济体系具有重要意义。鉴于此,各地政府应在做好谋篇布局、加强协同规划的同时,积极健全体制机制、营造良好的发展环境,最大限度发挥企业的主动性,充分释放其潜能,推动形成新质生产力和区域协调发展新格局。

[参考文献]

[1][20][26][30] 《习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展》,中华人民共和国中央人民政府,https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6929446.htm。

[2] 《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》,新华网,http://www.xinhyuanet.com/politics/leaders/20240718/a41ada3016874e358d5064bba05eba98/c.html。

[3][16] Ding J, Liu B, Shao X. : “Spatial Effects of Industrial Synergistic Agglomeration and Regional Green Development Efficiency: Evidence from China”, Energy Economics. Vol 112, August,2022, p.106156.

[4][17] Liu Y, He Z. : “ Synergistic Industrial Agglomeration, New Quality Productive Forces and High-Quality Development of the Manufacturing Industry”, International Review of Economics and Finance. Vol. 94, 2024,p.103373.

[5] 王郁、赵一航:《区域协同发展政策能否提高公共服务供给效率?——以京津冀地区为例的研究》,《中国人口·资源与环境》2020年第8期,第100—109页。

[6] 何天祥、刘迪、黄琳雅等:《高铁对区域协同发展的影响机理——基于2005—2019年湖南省经验证据》,《经济地理》2022年第5期,第95—103页。

[7] 武永超、李键江、刘伟:《创新驱动发展战略能否助推新质生产力培育?——基于连续型双重差分的实证检验》,《科学学研究》, https: //doi.org/ 10.16192/j.cnki.1003-2053.20240929.002。

[8] 刘洪铎、王梦飞、徐雨欣等:《制度型开放、营商环境改善与新质生产力发展——基于中国自由贸易试验区设立的准自然实验》,《广东财经大学学报》2024年第5期,第4—22页。

[9] 郭凯明、王钰冰、杭静:《数据要素规模效应、产业结构转型与生产率提升》,《中国工业经济》2024年第8期,第5—23页。

[10] 白冰、彭雪清:《数字经济、创新要素配置与新质生产力》,《统计与决策》2024年第18期,第109—113页。

[11] 蒋永穆、冯奕佳:《因地制宜发展新质生产力的理论逻辑、现实表现与路径选择》,《重庆大学学报 (社会科学版)》2024年第5期,第1—12页。

[12] 韩文龙、张瑞生、赵峰:《新质生产力水平测算与中国经济增长新动能》,《数量经济技术经济研究》2024年第6期,第5—25页。

[13] 施雄天、余正勇:《我国区域新质生产力水平测度、结构分解及空间收敛性分析》,《工业技术经济》2024年第5期,第90—99页。

[14] 郭夏、庄忠正:《因地制宜发展新质生产力的体制机制路径构建研究》,《中州学刊》2024年第9期,第29—38页。

[15] 曾鹏、覃意晗、周联超:《中国城市新质生产力水平的测算及时空格局》,《地理科学进展》2024年第6期,第1102—1117页。

[18] 蒋晟、贺灿飞、李志斌:《以加快形成新质生产力推动区域协调发展理论逻辑与实现进路》,《兰州大学学报(社会科学版)》2024年第2期,第5—14页。

[19] 钟业喜、吴思雨:《新质生产力推动区域协调发展的困境、机理与对策》,《重庆大学学报(社会科学版)》,https://link.cnki.net/urlid/50.1023.C.20240724.1037.004。

[21] 韩峰、庄宗武:《挖掘国内超大规模市场创新红利》,《中国社会科学报》2024年11月12日,第4版。

[22] Lynn L,Reddy N,Aram J. : “Linking Technology and Institutions: The Innovation Community Framework”,Research Policy,Vol.25, No.1, 1996, pp.91-106.

[23] 王峥、龚轶:《创新共同体:概念、框架与模式》,《科学学研究》2018年第1期,第140—148+175页。

[24] Cooke P. :“Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe”,Geoforum, Vol.23, No.3, 1992, pp.365-382.

[25] 张萃、王伯芳:《国内国际合作网络与城市创新》,《科学学研究》2023年第11期,第122—136页。

[27] Rosenfeld S. : “Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development”, European Planning Studies, Vol. 5, No.1, 1997, pp.3-23.

[28] Wang S, Yang C, Hou D, et al. : “How do Urban Agglomeration Drive Economic Development? A Policy Implementation and Spatial Effects Perspective”, Economic Analysis and Policy, Vol.80,2023, pp.1224-1238.

[29] 郑江淮、师磊:《本地化创新能力、区域创新高地与产业地理梯度演化路径》,《中国工业经济》2023年第5期,第43—60页。

[31] Michael E: “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, March-April 1990, pp.73-91.

[32] 牛贵宏:《论产业集群对中部省份中小企业的促进作用——兼议安徽省产业集群发展战略》,《经济问题探索》2009年第9期,第43—46页。

[33] 杜尚泽:《微镜头·习近平总书记两会·“下团组”发展新质生产力要因地制宜(两会现场观察)》,《人民日报》2024年3月7日,第1版。

[34] 戚聿东、徐凯歌:《加强数字技术创新与应用,加快发展新质生产力》,《光明日报》2023年10月3日,第7版。

[35] 王超、余典范:《企业数字化与跨区域供应链布局——基于统一大市场建设的视角》,《当代财经》2023年第11期,第133—144页。

[36] 何小钢、罗奇:《信息技术应用与跨区域贸易——基于中国企业跨省销售的微观视角》,《经济管理》2022年第9期,第47—63页。

Logic and Approach for Regional Collaboration to Promote the Formation of

New Quality Productive Forces and a New Pattern of

Regional Coordinated Development

LIU" Yu

(School of Applied Economics, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: China has noticeable regional differences and strong complementarities. While developing new quality productive forces by local conditions, we should give full play to the critical role of regional coordination, promote technological revolutionary breakthroughs, innovative allocation of production factors and in-depth industrial transformation and upgrading with regional joint efforts, promote the accelerated development of new quality productive forces, and promote coordinated regional development to a high level in the process of developing new quality productive forces. This paper discusses the inherent logic of regional collaboration to promote the accelerated growth of new quality productive forces from technological collaborative innovation, collaborative optimization of spatial layout and deepening industrial cooperation, and proposes implementation paths. Finally, the paper proposes ideas to promote the formation of a new pattern of high-quality productive forces and regional coordinated development from the perspectives of adapting measures to local conditions, actively cooperating, following economic rules, systematically “breaking” and “establishing,” enterprise and market-driven.

Key words:new quality productive forces; regional collaboration; regional coordinated development

(责任编辑 编辑朱香敏;责任校对 刘永俊)