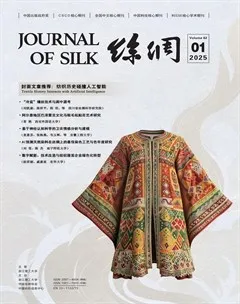

近代西方人调查记中的彝族服饰文化研究

摘要:目前关于西南彝族服饰的研究各地区进展差异明显,缺乏系统性。本研究旨在通过梳理近代西方调查者对中国西南彝族的记录,将近代的彝族服饰按照地域分为三大区域:大小凉山区域、云南红河流域,云南三江流域及金沙江流域。结合国内的本土文献和田野调查资料,深入考析彝族服饰在不同地区的特点及其异变,并探讨这些差异背后所体现的经济、社会和文化因素。通过将西方与本土资料结合互证,研究认为近代时期,彝族服饰在三大地理区域呈现显著差异,体现了各区域经济、文化影响与社会融合程度的不同,其中大凉山地区保留较多传统元素,红河流域受汉文化与外来文化影响较深,三江及金沙江流域则展现出中间态。服饰多样性与时代变迁反映了彝族文化的演进和社会文化的互动。

关键词:近代;西方人调查记;彝族服饰;四川凉山;云南地区;服饰演变

中图分类号:TS941.12;K892.23

文献标志码:B

文章编号:10017003(2025)01011809

DOI:10.3969 j.issn.1001-7003.2025.01.014

基金项目:国家社会科学基金重点项目(19AMZ009)

作者简介:林儒凡(2000),男,硕士研究生,研究方向为民族艺术、数字时尚。通信作者:夏帆,教授,2054542570@qq.com。

彝族是一个在迁移历程中逐渐形成的民族,其深厚的民族文化核心和鲜明的民族特质,充分体现了中华各民族间深层次的血缘融合和文化互动。这一过程中,地理条件起到了重要作用,尤其是云南、贵州、四川三地独特的地形地貌,不仅影响了彝族分支的形成,还塑造了各分支在本民族内部及外界的独特认同。这种地理和文化的双重作用也直接反映在彝族繁复多样的服饰传统中。目前,对于彝族服饰的分类在学术研究上相对较少,梁旭[1]通过分析实际服装样品和文献记录,将彝族传统服装分为大小凉山、滇中、滇西、滇东南、滇东北五个区域风格,其中每个风格体现了其特有的设计元素。冯敏[2]基于彝族的迁移和地理分布,回顾了自汉代起彝族服饰的历史变化,指出清末至近代百年间彝族服饰经历了显著的转型,并首次对古代彝族服饰资料进行了系统整理。易谋远[3]的《彝族史要》提供了关于彝族的起源、历史变革和文化特征的综合性研究。李钰等[4]选取巍山县马鞍山乡彝族女性服饰为研究对象,对比一百多年来各个时期当地彝族女性服饰的变化,挖掘因服饰流变而投射出来的文化内核。目前的研究普遍认同彝族服饰的重大变革主要发生在近代时期。

学界对于凉山地区彝族服饰的研究较为丰富,而其他地区则相对滞后,不同地区彝族服饰风格之间存在明显差异。一方面,由于晚清时期签订的不平等条约,导致清朝在西南失去了影响力,这限制了国内学者对彝族文化的研究。另一方面,西方传教士、旅行家等在西南地区的活动留下了丰富的游记和调查记,从多个视角对当地民族的生活习惯进行了详尽的记录。这些资料,多由受过高等教育的西方学者编纂,提供了客观和直接的观察,为彝族服饰的深入研究提供了珍贵资料。通过分析西方学者的记录,能够从一个新的角度理解彝族服饰的演变与差异,为理解彝族文化的深层结构和动态变化提供独特的视角。尤其在近代,时间跨度覆盖了中国从封建社会向近现代社会转变的关键时期,因此,西方学者的西南地区调查记成为研究彝族服饰形象的重要窗口。

1 研究资料与方法综述

在近代,众多西方调研者、商业人士、学者、传教士、探险家等来到中国西南地区游历,留下了大量对彝族服饰的记录。在西方的调查记中,“倮倮”一词被用来指代现今的彝族。为尊重原始资料,在引用这些调查文献时,将维持使用“倮倮”这个术语。在其他情况下,将继续采用“彝族”作为正式的民族称呼。

1.1 西方人调查资料概况

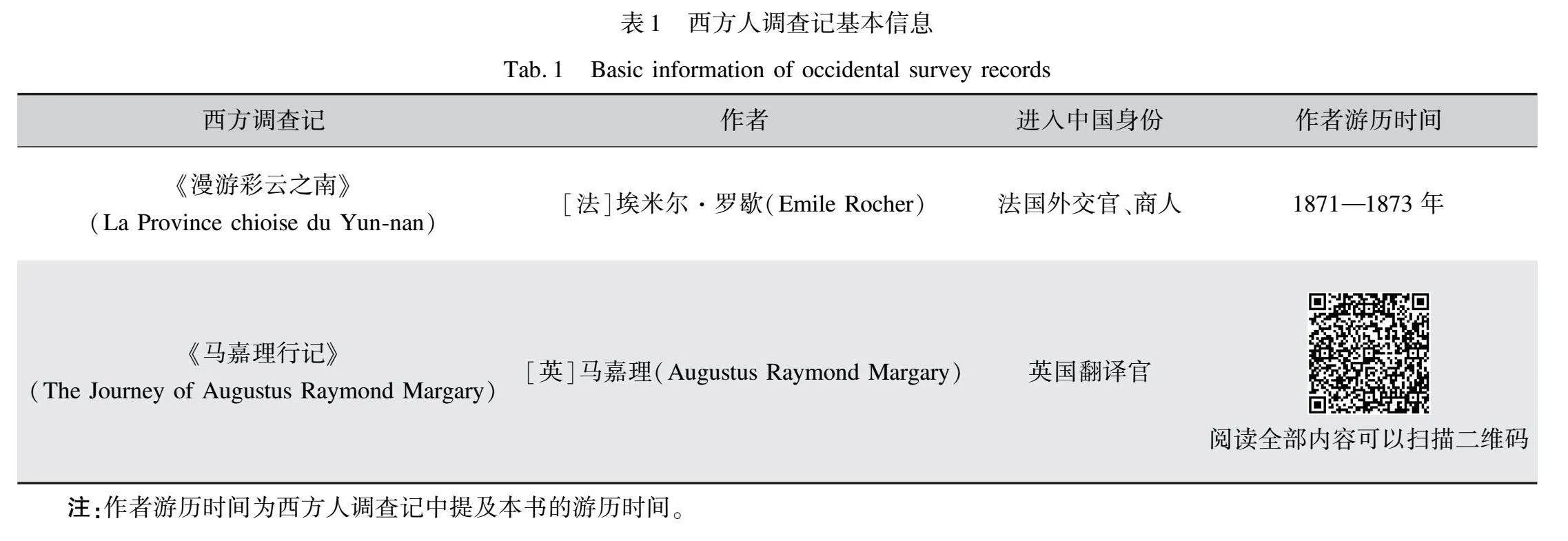

笔者与研究团队阅读了60本西方人近代时期对中国西南地区的调查著作,对其中有关彝族服饰形象的描写进行摘录,涉及该内容的书目共14本(表1)。最早是公元1871年埃米尔·罗歇在《漫游彩云之南》中游历临安(今建水)对“倮倮”的服饰进行详细的描述;1874年《马嘉理行记》中马嘉理从上海出发,沿长江逆流而上经过湖北、湖南、贵州、云南最后离开中国,在经过保山地带时,遇到当地的农民,对其服饰色彩、花纹进行了描述;1877年爱德华·科尔伯恩·巴伯第一次游历了重庆、成都、峨眉、康定、西昌、会理,沿江到昭通,对“倮倮”及西番部落有较多篇幅的描述;1882年3月《在中国西南的三年:三入四川、贵州和云南行记》作者游历到四川凉山彝族自治州甘洛县对村中的小伙子服饰外观进行简要描述,随后对喜德县、西昌县“倮倮人”进行服饰的详细描述;1882年4月柯乐洪在《横穿克里塞:从广州到曼德勒》详细记录了在云南红河州所遇见的“倮倮人”,并简要与周边民族进行了比较;1888—1915年,英国的伯格理《在未知的中国》对云南省昭通市进行布道传教,详细记录昭通周边彝族服饰、饰品,并提及所记录的彝族支系为诺苏,以及伯格理在游历四川西南部的扬子江时,也提及在未完全开发的土地中,偶遇一批勇敢的诺苏彝族;1895年法国亨利·奥尔良在《云南游记——从东京湾到印度》一书中记录云南省蒙自城内及红河县彝族人街边穿着描绘,游者在普洱市见到罗罗妇女用着原始纺车纺织布等(图1、图2)。

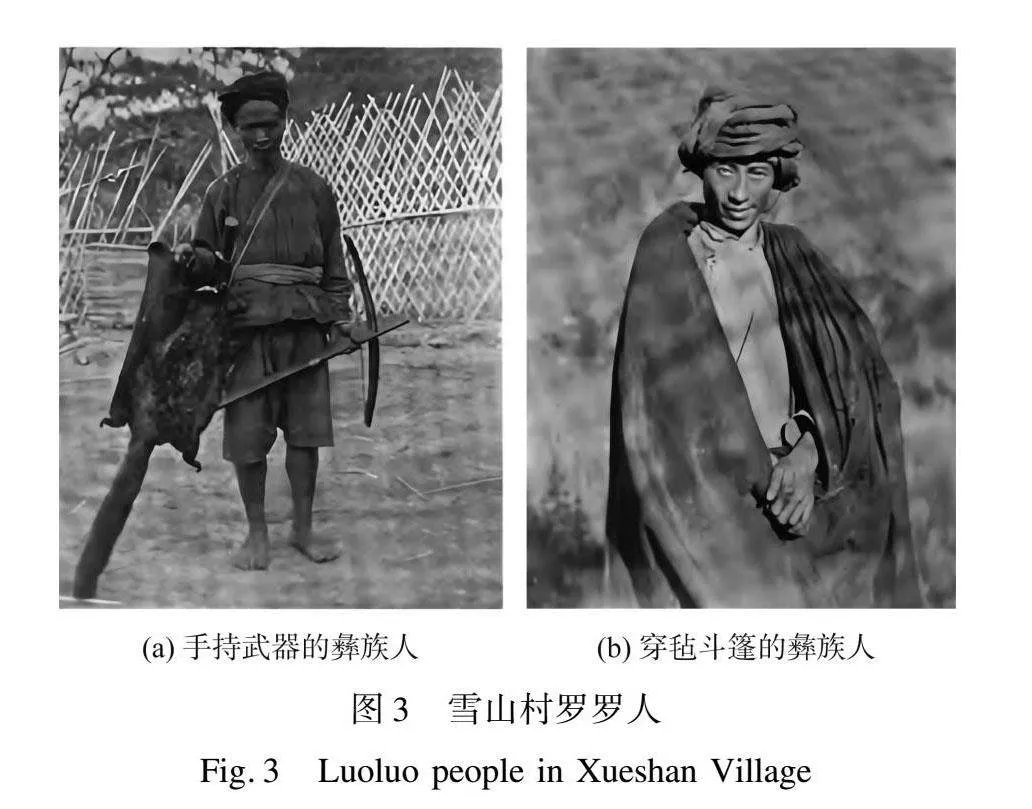

1896年保禄·维亚尔在《倮倮·云南倮倮泼:法国早期对云南彝族的研究》对云南和四川的彝族进行宗教、文化、语言等方面进行描述;1898年阿奇博尔德·罗斯·科洪《由陆路去中国》经过大理地区和西南地区的丘陵地区,描绘了“倮倮族”的服饰;1906年《行走中国丛书:北京至曼德勒:四川藏区及云南纪行》旅者穿过四川,跨越云南西北部进入缅甸,一路所见不同支系的彝族人群;1909年12月埃德温·约翰·丁格尔在《徒步穿越中国》中经过昭通地区,遇到许多诺苏彝族,体验了诺苏人的日常及习俗;1916年罗伊·查普曼·安德鲁斯在《滇闽猎踪》提及在前往西藏的路上遇到的彝族人(图3);1922年英国地质学家格雷格里父子在《前往中国藏区的高山》获得去亚洲考察的机会,从八莫进入中国后,经腾越等地,最后返回缅甸。约瑟夫·洛克于1945年完成《中国西南古纳西王国》一书,详细记录了洛克先生在中国西南地区二十多年的见闻。

1.2 研究方法

本研究运用对比分析的方法将西方人记录下的彝族分为三大地理区域,再对三大区域内的彝族服装特色进行详细研究。整合西方人的调查记、本土文献及实物资料,对近代彝族服饰的视觉特征、组成部分及其分类进行了详细分析。此外,通过实地考察,访问了西南各大博物馆,对收藏的彝族服饰进行了详细记录。结合文献复审与分析,得出三大地理区域彝族服饰地区性异同及其背后所反映的经济、社会与文化背景。

2 近代西方人调查记中彝族形象

彝族服饰研究基于民族同源多流及多源同流特性,历史上自汉晋至元明清,语言方言和支系复杂,不同支系的社会经济和生活习俗催生了其服饰的地域差异,因此,对彝族服饰进行分类是本研究的基础。

现代学者对于彝族服饰研究的分类主要从地域分布、不同彝语支系进行分类。本研究将近代西方学者的调查记作为起点,在这些记录中,西方观察者通常会准确标注地点。根据西方人在1874—1945年的调查记中有关彝族出现的地点进行汇总,并参考梁旭[1]的地理分类方法,将西方调查记涉及的彝族服饰划分为三个主要的地理区域:四川的大小凉山区域,云南红河流域,云南三江流域及金沙江流域。其中,云南红河流域为大理白族自治州祥云县、云南省玉溪市、云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县、红河县、蒙自县、建水县、元阳县等地。云南三江流域及金沙江流域所包含的地区为云南省丽江市、怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县和云南省昭通市三地。

2.1 四川大小凉山区域

2.1.1 西方人记录下的生活文化

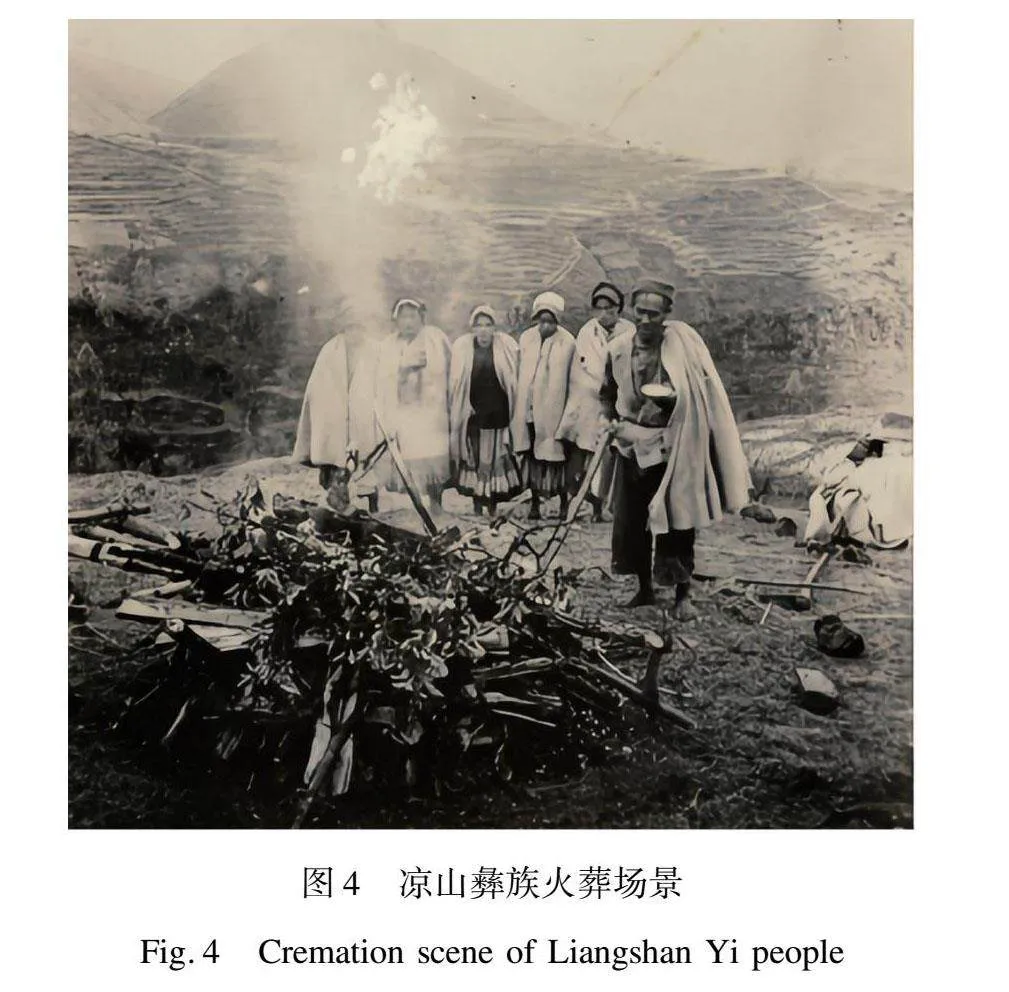

凉山彝族的社会结构、居住环境、经济活动及文化习俗,表现了他们与自然环境的紧密联系,并且近代凉山彝族社会中还存在较重的等级观念。在地理上,彝族村落多位于洼地,周边农地主要种植瑰蓝、土豆和玉米等作物,这种农业生产方式反映了彝族自给自足的生活模式和艰苦的生存条件。西方学者的文献对此有所记录,如爱德华·科尔伯恩·巴伯在《华西旅行考察记》中提到:“这个村子位于一片洼地里,周围开垦了大约两平方英里的农地,其中一部分种的是瑰蓝……吃的是土豆和玉米。”[5]110他还记录了倮倮人在林子中举行火葬仪式的习俗[5]75,庄学本的影集中也有民国时期彝族火葬的摄影记录(图4)。在社会结构上,巴伯在记录中提到,彝族内部有“黑骨”“白骨”和“娃子”三个阶层,其中“黑骨”代表贵族或自由人,相当于欧洲的“蓝血”贵族[5]75,表明凉山彝族的等级制度尤为突出,同时也反映了西方观察者如何用自身文化框架解读彝族的社会等级。

2.1.2 披毡:彝族服饰典型的代表

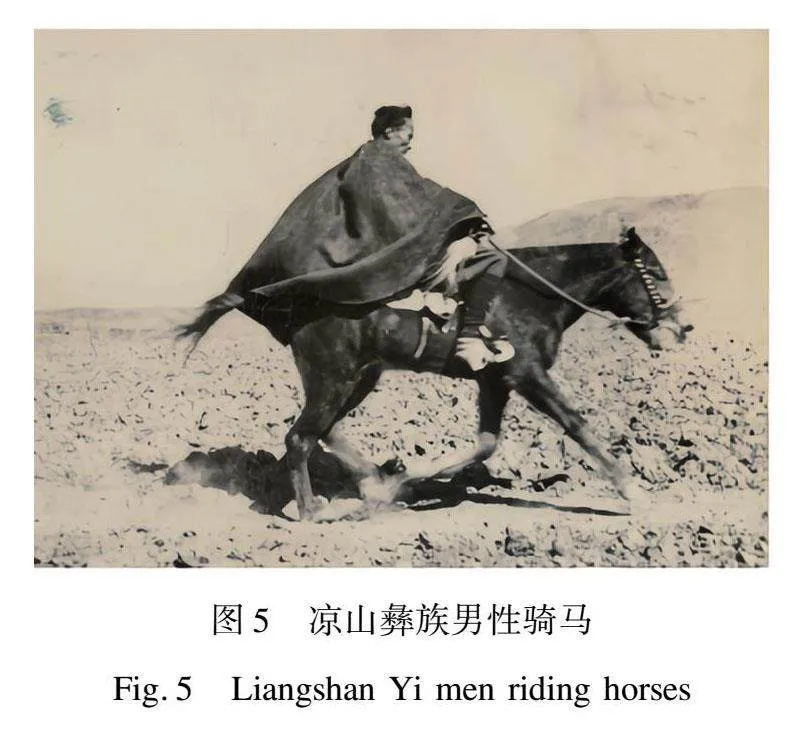

披毡是彝族传统服饰中具有深远历史的典型服装。在彝族古籍《物始纪略》中:“到洪吉时代,羊毛弹纷纷,毡子线拉砰砰响……天上凡人间,用它挡霜雪,用它挡风雨。”[6]爱德华·科尔伯恩·巴伯在《华西旅行考察记》中也对其进行了详细的记录:“我们遇见的几个人都穿着羊毛衣服,料子分为两种:一种是西藏粗呢,另一种是倮倮制品,质地细密坚硬。” “在这里披风是倮倮人的主要服装。他们将一块灰色或者黑色的毛毡用绳子系在脖子上,剪裁宽大无袖,一直垂到脚踵附近。上层倮倮人的披风是用比较精致的毛毡做成的(这种毛毡在汉人那里也很受欢迎),下摆缝着一圈绵穗。他们在骑马赶路的时候仍然穿着披风,唯一不同的是这种披风的背后开了一道缝,穿时上面加有一层很长的垂饰,以此遮挡住马的下半身。毛毡原本是灰色的,日经月久会逐渐变成棕黑色或者黑色,不过据说从来不会滋生虫豸……下半身穿着中国(汉族)棉布制成的裤子,缠着毡条做的绑腿,目前还没有开化到要穿鞋的程度。他们在夏天常常用棉布斗篷来代替毛毡披风。帽子是竹编的,用毛毡盖上后就是一个低矮的圆锥形,同时还可以防雨。”[5]66披毡作为彝族传统服饰的典型代表,展现了其在材质选择、设计理念及使用功能上的独特性,而且西方人通过对不同社会阶层使用毛毡的描述,反映了彝族社会中服饰与身份、地位之间的紧密联系。首先,材质主要分为两种:一种是来自西藏的粗呢,另一种是本地制作的倮倮制品,材料坚硬。披毡的设计,如宽大无袖、背后开缝的细节,适应了彝族人骑马、抵御大小凉山恶劣气候等日常生活需求。披有毡灰色或黑色的颜色变化,夏季使用棉布斗篷代替毛毡披风的习惯及披毡具有经久耐用且不易滋生虫豸的特点。民国时期,庄学本先生记录了凉山彝族居民穿戴披毡骑马及制作披毡的详细过程,如图5、图6所示。制作披毡需经历筛选羊毛、弹松、摊平、滚压、翻转、压实、风干、染色、压紧和干燥等多个步骤才能完成[7]。

2.1.3 凉山彝族整体服饰形象

凉山彝族男子的传统发型不仅体现了其独特的文化符号,也展现了他们对传统的坚守和对精神信仰的尊重。在凉山彝族男子的发型中,“椎髻”和“天菩萨”是两种主要的造型。其中,“椎髻”是彝族古老的发饰传统,而“天菩萨”则是元代以后形成的发型特征。爱德华·科尔伯恩·巴伯在《华西旅行考察记》中详细描述了“椎髻”的样式,提到倮倮男性会在头上留一个角,将头发打成结后用棉布裹成锥状,认为这是神圣的发型,即使进人“汉地”的时候也不愿放弃这一传统[5]68。庄学本先生的影集中有凉山男子“椎髻”发型的影像记录(图7(a)),以及另一种男子发型“天菩萨”(图7(b)),后者是在额头留一撮发长成椎结,被视为灵魂的居所[8]63。这些传统发饰在凉山彝族文化中具有深厚的历史根源,反映出彝族在面对外来文化影响时,对本民族精神和信仰的持守。

凉山彝族女性的传统服饰风格多样、层次丰富,展现出当地独特的美学观念和文化特点。彝族女性的装束通常包括长裙、短上衣及精致的头饰,这些穿着在不同文献中有详细的记载。在晚清时期,西方矿业工程师安德烈·勒克莱尔详细记录了凉山地区女性的服饰特色,其中包括带有荷叶边褶子的长裙和刺绣装饰的短上衣,以及黑布制成的大圆帽[9]149。在《华西三年:三入四川、贵州和云南行记》中,记录彝族女性会将头发分成两束绕在头上,佩戴黑布圆帽,搭配绣有银色装饰物的衣领,并穿着长及脚面的裙子,裙摆往往系有粉色带子[10]88。此外,洛克在《中国西南古纳西王国》中也记录了四川西昌彝族女性的穿戴方式,指出她们常着黑布圆帽、短上衣、长裙,且多赤足行走[11]75。清代文献《邓嶲野录》提到彝族妇女在日常生活中的服装风格,强调其上衣与长裙的搭配,头戴青布大帽及未穿鞋袜的习惯。在《通典》中,对唐代云南彝族的记述表明,在南诏统一之前,男性常穿毡皮制成的衣物,女性则穿布料裙衫,并以毡皮作为外披。他们的头发盘成特定形状,类似于古代的发髻,且男女居民通常赤脚。

通过分析近代时期的西方调查记、中国本土文献及同期庄学本先生的影集(图8),可以得出凉山地区外来文化的渗透较少,服饰很大程度上保留了彝族的传统服饰样式。女性通常穿着长上衣配以褶皱裙,头部装饰以头巾或盘发,在领口和头饰上缀有少量银饰和绣花;男性服饰简单,主要是深色的棉麻质地上衣搭配地区风格各异的裤装,发髻通常为椎髻或者称为“天菩萨”的传统发型;男女均不穿鞋,在日常生活中穿戴披毡,材质上倾向于使用自然、耐用的布料(粗呢和毛毡),常见黑白灰颜色,装饰简朴,生活环境较为艰苦,等级制度观念重。

2.2 云南红河流域

2.2.1 西方人记录下的生活文化。

埃德温·约翰·丁格尔在《徒步穿越中国》中这样描述祥云县彝族:“可以说所有人都有罗罗血缘……汉族男性与部落男性之间几乎没有差异,这为分别他们造成了很大障碍。但是女人之间的差别非常明显……风俗与习惯也明确昭示着种族的不同。但是在罗罗与汉族人通婚、混居了数年之后,就很难将他们区别开来了,因为大部分罗罗妇女现在已经说上了汉语……而且许多男性都受过了足够的教育,认得汉字……大理府的罗罗部落多少还保留了自己的语言和习俗,但普棚的种族融合程度比起大理府西部要高得多……随着他们全方位模仿汉族人,也开始久坐不动,这样的好身材或许会渐渐消失。许多人已经把脚缠上了。”[12]178文中提到的“普棚”为普棚彝族乡,属于祥云县东部。祥云县为滇西四大平坝之一,云南驿坝位于县境中部。祥云县是历史上最早叫“云南”的地方,从公元前 109 年延续到公元1918 年,“云南”这一名称从未发生过改变[13]。明清时期,云南驿成为茶马古道上繁华的物资集散地。今祥云县尚存有云南驿,为汉代云南县治、蜀汉云南郡治的遗迹。民国《西昌县志》述及西昌商人是“之滇之迤西州县村闾,足迹殆遍”这句话,描述了西昌商人的广泛活动范围。“之滇之迤”指的是前往云南的方向,“迤”是一个方位词,表示向某个方向延伸。而“西州县村闾”则指的是云南的各个州县和乡村。“足迹殆遍”意味着西昌商人的活动范围几乎遍布了云南的各个角落。因此,西方人记录的普棚地区民族融合程度较高的原因与地理位置、历史背景、社会环境等有关。甚至彝族妇女也效仿汉族妇女裹脚。在普遍认知中“缠足”是中国特定历史阶段汉族女子的特殊文化现象[14],但在西方人的调查记中,“三寸金莲”“裹小脚的人越来越多”等记录彝族妇女裹脚的历史,并且在调查记中多次提到彝族妇女裹脚。为了求证,笔者在高洪兴的《缠足史》中找到了相应的记载:“云南、贵州是少数民族聚居之地,在清代,缠足风气也影响到少数民族中,如陈鼎《滇黔土司婚礼记》(《香艳丛书》二集卷二)说‘长官女有缚足者’。”[15]178以及《顺宁县志》中记录民国时期的彝族妇女:“妇亦以青布蒙首……缠足著履。”中西双方均对云南红河流域的彝族妇女裹脚进行了记录,由此可见红河流域彝汉融合程度之高,彝族已经在思想观念和生活习惯上深受汉族文化的影响。

2.2.2 西方人记录下的服饰特征

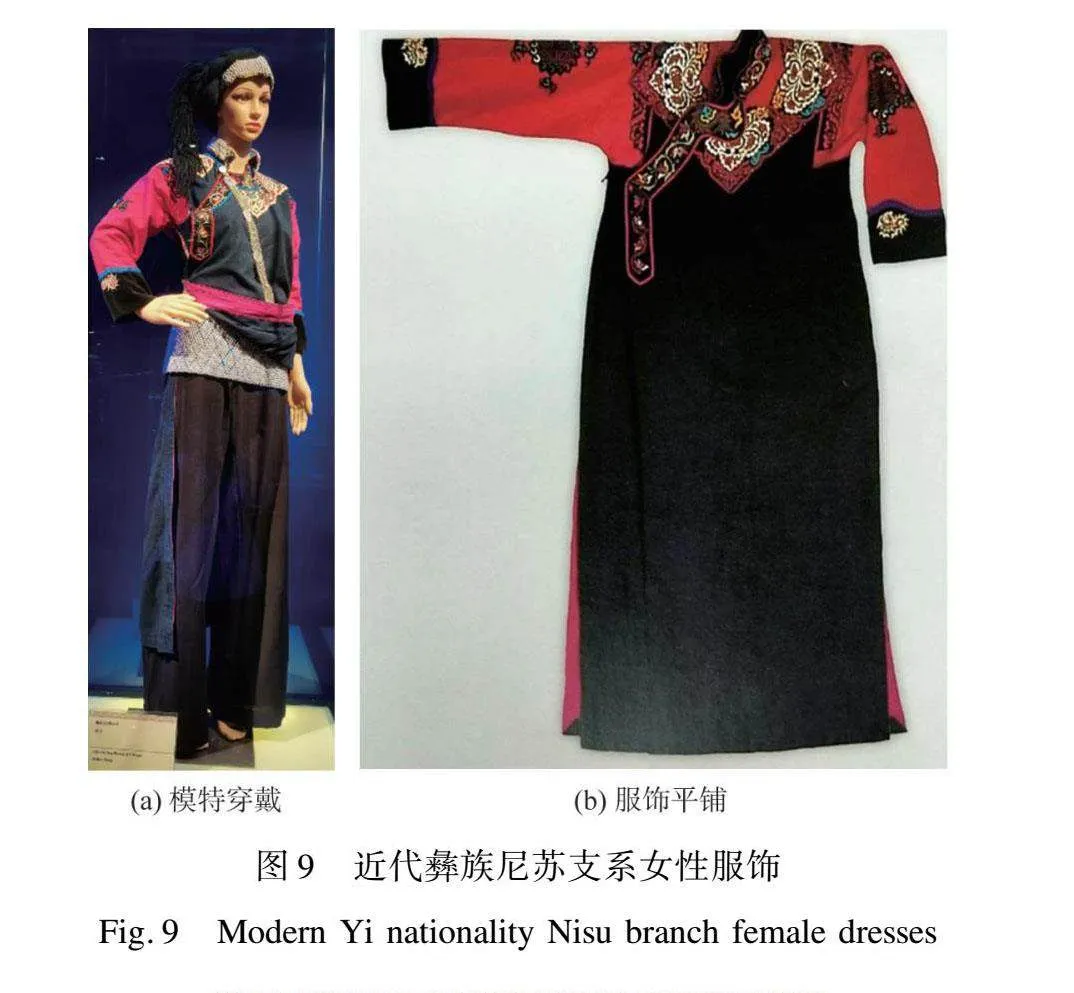

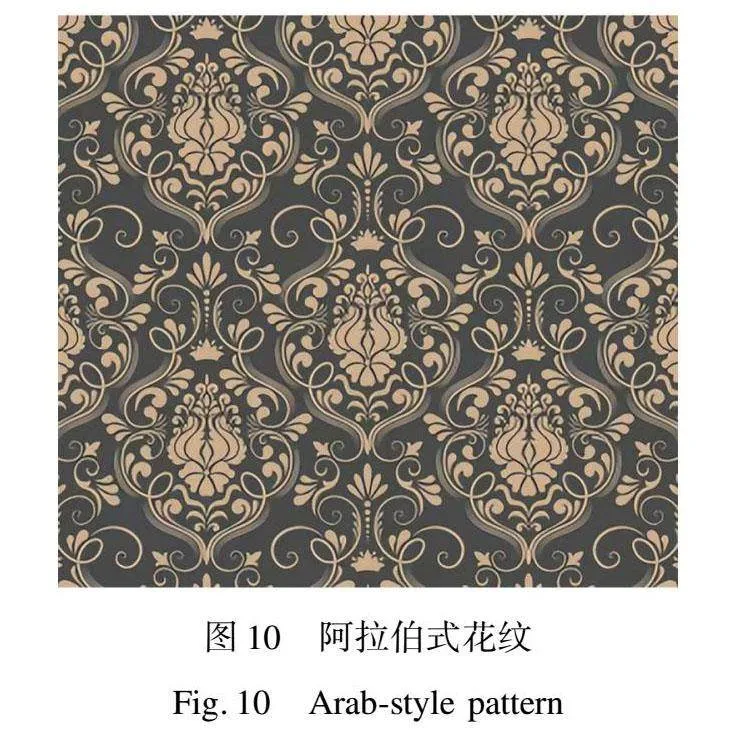

亨利·奥尔良在蔓耗地区记录倮倮人穿着的服饰主要呈现黑、白、红三色,长袍上饰有类似阿拉伯风格的图案,内搭一件色彩鲜明、细密绣花的背心[16]44,并且在其著作中提到,可能正是这种色彩斑斓的服装使得当地人被称作“花倮倮”。红河州博物馆展出的尼苏支系彝族女性服装复原品(图9)与亨利王子记录的含有阿拉伯风格图案的三色(黑、白、红)长袍非常相似。阿拉伯式花纹如图10所示,博物馆内彝族尼苏支系胸前花纹如图11所示,两者也存在着一定程度的相似。清代光绪年间,蔓耗镇成西南首个国际通商口岸,成为土特商品贸易汇集中心,不仅是历史重镇,也是红河—越南古航线发端。该地区经济贸易水平发展迅速,许多汉人、国际商人到红河进行贸易,因此可以推测近代红河流域的彝族服饰受到外国文化的影响。

埃米尔·罗歇的《漫游彩云之南》中记录在临安见到的彝族服饰:“上衣前方用又大又厚的银纽扣扣合起来;裤子是棉质的或丝质的,卷起到膝盖处;高帮鞋用呢布做成,白色长袜显露在外面;草编尖帽上了清漆,除掉四颗对称排列的纽扣外,顶上还装饰着银丝小饰品……离平原不远的一些‘倮倮’村庄里,人们的服装跟上面描写的一样。”[17]111亨利·奥尔良观察到当地花倮倮人佩戴的颈链、头饰和耳饰均由银质材料制成[16]32 ,《横穿克里塞:从广州到曼德勒》也记述了云南石屏地区的倮倮妇女装饰着众多银饰。尽管彝族男性普遍穿戴汉族风格的衣物,家中的大部分彝族妇女仍旧保留着传统民族的着装习惯[18]290。在《徒步穿越中国》中西方人也同样记录彝族男性已经与汉族无法区分,女性还穿着本民族服饰。从这些记录中可以得出,红河流域的彝族女性有佩戴丰富银饰的习惯,这种现象在某种程度上与红河地区的经济快速发展相关。特别是蒙自地区开放之后,滇东南便转变为云南省经济和贸易最繁荣的区域之一,经济的繁荣反映在倮倮人的银饰上,同时也表现出该地区贸易活动的兴盛。

红河流域彝族支系繁多,由于历史变迁、地理环境形成多民族杂居的社会环境,服饰种类繁多。通过近代时期西方人的调查报告、中国历史文献及笔者的田野调查记录,总体而言,男性大多采纳汉式服装,下身为棉质或丝质的裤子,上身为汉式,在一些地区仍保留传统的头饰习俗,如青布缠头或笠帽;女性在服饰上更多保留了传统民族特色,穿长款上衣、百褶裙和丰富的衣领装饰,常见大量银饰品的装饰,包括颈饰、头巾、耳环,服饰颜色和图案较为丰富,受汉族及外来文化影响教深,部分妇女模仿汉族裹脚。

2.3 云南三江及金沙江流域

三江并流区域位于云南省,金沙江、澜沧江、怒江170 km平行延伸,跨越丽江市、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州。该区域地形多样,从雪山、深谷、高海拔湖泊到广阔冰川草原、丹霞地貌,构成了地理地貌多样性的全球自然博物馆。

在《徒步穿越中国》一书中,丁格尔观察到昭通地区的彝族诺苏支系男性普遍着汉式,女性则穿诺苏传统服装。诺苏女性常戴着像大头巾一样的头饰,穿着精心手工制作的裙子和装饰繁复的上衣[12]53。伯格理等在《在未知的中国》对于昭通市彝族诺苏女性服饰的描述极为详细:“头饰使用暗青色土布制成,需缠绕近一百英尺,重达六磅,上面的饰品极为精致和繁复,类似王冠,配以红色条饰、黄金装饰品、凤凰图案和银质工艺品,以及珊瑚耳饰和银链;在搭配的饰品上,诺苏女性佩戴大量的珠宝和银饰,长串的珊瑚和琥珀耳饰,从耳朵垂下,装饰有圆环,木质手镯、玉镯、银镯和银质胸针等;在服装上,年轻姑娘身穿缎子长袍,上面有精美的刺绣,衣着多为蓝色短上衣和自制衬衫,色彩鲜明,材质多样。”[19]54伯格理也详细记录了昭通地区的披毡[19]229-236,从中可以得出,昭通地区的诺苏彝族与四川大凉山彝族在披毡的材质、用途相同,不同的是在该地区汉人或者其他民族也会经常穿披毡用于防寒防雨,并且伯格理在当地也身穿披毡用于防寒。

《云南游记:从东京湾到印度》一书中也提及怒江傈僳族自治州兰坪县彝族妇女的服饰与四川彝族妇女相似,文中描绘:“我们发现妇女的着装明显有了变化,她们穿着齐膝小百褶裙,跟四川罗罗妇女差不多,外加一条蓝白相间的围裙,一件前面开襟的粗蓝色短衣,上面绣着明亮的花纹。她们头戴一条粗大的头巾,不是白顶小帽。”[16]126《兰坪白族普米族自治县志》记载,彝族女性青春期梳独辫,头戴黑方巾成撮箕状,以红毛线系顶;成年后改双辫,头巾变为黑面双层方形、边缘镶绣花样;婚育女性则佩夹层八角黑布帽。服饰包括对襟大袖衣、左小袖大襟衣及对襟领衣,下穿由多色布拼嵌的百褶长裙,裙饰烟袋、玉牌等。该地服饰与西方记录的彝族装扮相符。兰坪居民不分季节终年裹披毡,习惯赤足,冬季下膝裹毡袜[20]199。

丽江市三江流域纳西族女性服饰特征:内着绣花衬衣,外穿对襟领褂,不同年龄段女性发饰、头帕有别,成年未生育者偏好双辫与方形双层绣花头帕,生育后转戴黑锣锅帽,通体着装辅以百褶裙及黑色羊毛披毡[21]153。这与罗伊·查普曼·安德鲁斯在《滇闽猎踪》一书中彝族的描述为同一支系:“这些人非常讨人喜欢,他们穿着灰色和棕色的毡斗篷,用一根拉绳把斗篷拢在脖子上,对罗罗人和摩梭人来说,斗篷既是床,也是衣服,构成了一个风景如画的群体。”[22]155庄学本先生对丽江彝族的影像记录中可以看到彝族男性身穿汉式褂子(图12),女性也有穿戴披毡(图13)。结合中西两者的记录,可以推断当时丽江地区彝族与汉文化、摩梭文化在一定程度上相互融合。

根据近代西方人的记录、国人史志及庄学本先生的摄影图片,可以大致概括近代时期三江及金沙江流域的彝族服饰形象:该地区彝族与汉族及其他民族存在一定程度的融合,男性采纳汉族的着装习惯,普遍穿着汉服,也会穿着其传统披毡。与男性不同,女性还是穿本民族服饰,上衣包括了蓝色短上衣和自制衬衫,花样繁复,下身着百褶裙。头饰使用暗青色土布缠绕,装饰有红色条饰、黄金装饰品、凤凰图案和大量银质工艺品等。

3 中外文献对彝族服饰文化记录的特点评析

在梳理总结中西文献对彝族服饰的记录时,发现虽然两者描述的对象都为彝族服饰形象,但两者的记录方式存在较大的差异,这些差异主要体现在观察视点与审美、记录语言及知识体系三方面。

首先,在观察视点与审美上,西方记录者往往从外部观察者的角度出发,强调服饰的异域特色和美学价值。例如,埃德温将彝族的黑白等级制度比作欧洲的“蓝血”贵族等级,而亨利则将红河流域彝族妇女服饰的图案联想到阿拉伯花纹。相比之下,中国的文献则更多从内部视角深入探讨服饰的功能性和社会历史背景,如服饰在传统习俗中的地位和社会身份的标识。其次,记录语言的风格也展现出不同。西方文献倾向于使用直观生动的第一人称叙述,使读者能够更加沉浸感受到彝族服饰的独特性。中国文献则更倾向于第三人称详实的描述,注重材质、制作工艺等实用细节,反映了对服饰的深层理解和应用。最后,知识体系的差异体现了文化背景的影响。西方文献常常将彝族服饰放在广阔的人类学和民族学研究框架内,探索其背后的文化意义和社会组织。而中国文献则更多地关注服饰变迁与地方历史、经济、社会变化的关系,展现了一种深植于本土历史文化土壤的研究视角。中西双方的记录差异展示了不同文化背景下对民族服饰文化的理解与解读方式的多样性,值得进一步探讨。

4 结 语

通过对近代时期的彝族服饰形象考析,可以得出以下结论:

1)三大地理区域的彝族服饰形象存在较大区别:近代,相比其他两大地理区域,大凉山区域的彝族服饰保留了许多传统元素,体现出较少的外来文化影响和相对落后的生活条件。男女服饰均以黑白为主,通常穿着传统的长袍和披毡,强调功能性和符号意义,如身份的展示和文化的传承。服饰品较少,显示出生活的自给自足和简朴。红河流域的彝族服饰则显示出深刻的汉文化和外来文化的双重影响。在这一区域,男性普遍采纳汉式服装,如棉质或丝质的裤子,在头饰上保留了传统的彝族元素,如青布缠头或笠帽。女性的服饰则色彩更加丰富,常见大量银饰品,衣领处装饰丰富,反映了较高的生活水平和对外开放的文化态度。此外,部分妇女采用汉族的裹脚习俗,进一步证明了文化融合的程度之深。三江及金沙江流域的彝族在民族融合上处于前两者之间,其中男性也普遍穿汉式,女性则保留了更多的传统彝族服饰,与大凉山彝族的穿着存在相似性,服饰品较为丰富,富有装饰美感,如绣花、银饰等。

2)随着时间的推移,彝族服饰经历了数千年的发展,展现了随着彝族各分支演化而形成的多样性。这种变迁明显体现了社会文化的影响。在大小凉山地区,彝族保留了较多的传统服饰特色,基本上保持了男性椎髻、穿裤,女性盘发、穿裙,男女均披毡、赤脚,并具有服饰等级观念。这些传统服饰承载着悠久的文化遗产,展示了早期彝族社会结构的风貌。相比之下,云南红河、三江及金沙江流域的彝族由于与多民族共居,其服饰风格呈现相互借鉴和融合的趋势,传统独特性逐渐淡化,向更为多元和时尚的方向发展。他们不仅在材质上追求高品质,如采用棉和丝质面料,饰品更加丰富,服饰图案融合异域特色,并添加了红色、蓝色等更多元的配色,凸显了现代审美的转变,同时也折射了社会地位和身份的变迁。

目前的研究以西方人的记录作为主要信息来源,在未来的研究中应关注西方人未提及的地区,尤其是偏远和鲜为人知的彝族聚居区。这些地区的彝族服饰可能保留了更多的传统元素,或展现出不同的文化融合和适应策略。受到篇幅限制,本研究未能深入探讨彝族服饰的文化意义,未来的研究应当深化对彝族服饰在社会生活、宗教信仰、身份认同等方面的意义和作用的理解。

参考文献:

[1]梁旭. 关于彝族服饰的几个问题[J]. 云南民族学院学报(哲学社会科学版), 1992(4): 42-45.LIANG X. Some questions about Yi costume[J]. Journal of Yunnan Minzu University (Philosophy and Social Sciences Edition), 1992(4): 42-45.

[2]冯敏. 彝族服饰考[J]. 思想战线, 1990(1): 45-52.FENG M. Yi costume examination[J]. Thinking, 1990(1): 45-52.

[3]易谋远. 彝族史要[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007.YI M Y. History of the Yi People[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2007.

[4]李钰, 王羿. 云南巍山彝族女性服饰百年流变探究[J]. 西部皮革, 2023, 45(23): 23-26.LI Y, WANG Y. The evolution of Yi women’s clothing in Weishan county of Yunnan[J]. West Leather, 2023, 45(23): 23-26.

[5]爱德华·科尔伯恩·巴伯. 华西旅行考察记[M]. 重庆: 重庆出版社, 2019.BABER E C. Travels and Researches in Western China[M]. Chongqing: Chongqing Publishing House, 2019.

[6]马晓华. 古韵遗风: 彝族古今毡毛披衣比较研究[C]中国博物馆协会. 服装历史文化技艺与发展: 中国博物馆协会第六届会员代表大会暨服装博物馆专业委员会学术会议论文集. 北京:《艺术与设计》杂志社, 2014.

MA X H. The legacy of ancient rhyme: A comparative study on felt and woolen garments of the Yi ethnic group in ancient and modern times[C]" Chinese Museum Association. Costume History and Cultural Skills and Development: Proceedings of the Sixth Congress of the Chinese Museum Association and the Academic Conference of Costume Museum Professional Committee. Beijing: Art and Design Magazine, 2014.

[7]冯利, 宋兆麟. 凉山彝族的传统纺毛工艺[J]. 云南民族学院学报(哲学社会科学版), 2001(2): 60-66.FENG L, SONG Z L. Traditional wool-spinning process by the Yi people in Liangshan mountain[J]. Journal of Yunnan Minzu University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2001(2): 60-66.

[8] 庄学本. 庄学本全集[M]. 北京: 中华书局, 2009.ZHUANG X B. The Complete Works of Zhuang Xueben[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2009.

[9]高尔迪埃, 维亚尔. 早期法国传教士彝族考察报告[M]. 贵州: 贵州大学出版社, 2011.GAULDEN G, VIAL P. Report on the Investigation of the Yi People by French Missionaries[M]. Guizhou: Guizhou University Press, 2011.

[10]谢立山. 华西三年: 三入四川、贵州和云南行记[M]. 韩华, 译. 北京: 中华书局, 2019.ALEXANDER H. Three Years in Western China: A Narrative of Three Journeys in Ssü-chu’an, Kuei-chow, and Yun-nan[M]. Translated by HAN H, Beijing: Zhonghua Book Company, 2019.

[11]约瑟夫·洛克. 中国西南古纳西王国[M]. 昆明: 云南美术出社, 1999.ROCK J. The Ancient Na-khi Kingdom of Southwest China[M]. Kunming: Yunnan Art Production Society, 1999.

[12]埃德温·约翰·丁格尔. 徒步穿越中国[M]. 北京: 光明日报出版社, 2013.DINGLE E S. Across China on Foot[M]. Beijing: Guangming Daily Publishing House, 2013.

[13]李树华. 祥云县文化和旅游融合发展的建议[J]. 创造, 2023, 31(8): 79-81.LI S H. Suggestions on the integrated development of culture and tourism in Xiangyun county[J]. Creation, 2023, 31(8): 79-81.

[14]金明实, 徐东日. 朝鲜朝燕行使臣视野下的汉族女子“缠足”文化[J]. 东疆学刊, 2020, 37(2): 37-43.JIN M S, XU D R. On Han nationality female’s “foot binding” culture in the view of Korean diplomatic envoy of Chosen Dynasty[J]. Dongjiang Journal, 2020, 37(2): 37-43.

[15]高洪兴. 缠足史[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2007.GAO H X. The History of Foot Binding[M]. Shanghai: Shanghai Literature and Art Publishing House, 2007.

[16]亨利·奥尔良.云南游记:从东京湾到印度[M].昆明:云南人民出版社,2001.D’ORLEANS H. From Tonkin to India [M]. Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2001.

[17]埃米尔·罗歇, 阿奇博尔德·利特尔. 漫游彩云之南: 穿越云南的惊奇之旅[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2018.ROCHE E, LITTER A. La Province Chinoise Du Yun-nan Across Yunnan: A Journey of Surprises[M]. Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2018.

[18]柯乐洪. 横穿克里塞: 从广州到曼德勒[M]. 张江南, 译. 昆明: 云南人民出版社, 2018.COLQUHOUN A R. Across Chrysê: Being the Narrative of a Journey of Exploration Through the South China Border Lands from Canton to Mandalay[M]. Translated by ZHANG J N. Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2018.

[19]柏格理, 邰慕廉, 王树德, 等. 在未知的中国[M]. 东人达, 东旻, 译. 昆明: 云南民族出版社, 2002: 54, 229-236.POLLARD S, MCLEAN F T M, COCHRANE R G, et al. In Unknown China[M]. Translated by DONG R D, DONG M. Kunming: The Nationalities Publishing House of Yunnan, 2002: 54, 229-236.

[20]兰坪白族普米族自治县地方志编纂委员会. 兰坪白族普米族自治县志[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2010.Local Chronicles Compilation Committee of Pumi Autonomous County, Lanping Bai Nationality. Records of Pumi Autonomous County of Lanping Bai Nationality[M]. Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2010.

[21]李汝明, 和新贵, 杨俊生, 等. 丽江纳西族自治县志[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2001.LI R M, HE X G, YANG J S, et al. Records of Naxi Autonomous County of Lijiang[M]. Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2001.

[22]罗伊·查普曼·安德鲁. 滇闽猎踪[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2019.ANDREWS R C. Camps and Trails in China[M]. Kunming: Yunnan People’s Publishing House, 2019.

Research on Yi costume culture in modern Western survey records

LIN Rufan, WANG Yuping, XIA Fan

(School of Fashion Design amp; Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 311103, China)

Abstract:The study systematically examines the Yi clothing recorded by Westerners in modern times. By collating records from Western investigators on the Yi people in southwest China, the Yi clothing is categorized into different types according to the regions of Greater and Lesser Liangshan, the Red River Basin in Yunnan, and the Sanjiang and Jinsha River Basins in Yunnan. Combining domestic historical documents and field survey data, the study deeply analyzes the characteristics and variations of Yi clothing in different regions and explores the economic, social, and cultural factors behind these differences.

The research shows that Yi clothing during the late Qing to the Republican period exhibits significant differences across the three major geographic regions, reflecting varying levels of economic, cultural influences, and social integration in each area. The Greater and Lesser Liangshan areas retain more traditional elements, the Red River Basin is heavily influenced by Han and foreign cultures, while the Sanjiang and Jinsha River Basins exhibit an intermediate state. These differences not only reflect the diversity of Yi culture but also demonstrate the evolution and development of the Yi people in different historical periods and regions. Specifically, Yi clothing in the Greater and Lesser Liangshan areas is mainly traditional, with men often wearing long robes and blankets, and women long skirts and scarves, primarily in black and white, reflecting a self-sufficient lifestyle with minimal foreign influence. In the Red River Basin, Yi clothing shows significant Han and foreign cultural influences; men typically adopt Han-style clothing, and women’s clothing is colorful, adorned with numerous silver ornaments, with some women even imitating the Han practice of foot-binding, indicating a higher living standard and a culturally open attitude in the region. The Yi clothing in the Sanjiang and Jinsha River Basins lies between these two, preserving traditional elements while reflecting a blend with Han and other minority cultures. Men commonly wear Han-style clothes, and women wear traditionally decorated clothing. Furthermore, the detailed analysis of Western investigators’ records reveals the diversity and complexity of Yi clothing. These records provide not only visual characteristics of Yi clothing but also insights into the economic, cultural, and religious backgrounds of Yi society. By integrating Western perspectives with local data, the research identifies the evolutionary features of Yi clothing during the late Qing to the Republican period and proposes reasons for the significant regional differences in Yi costume.

In conclusion, this paper systematically reviews Western investigation records and domestic historical documents, deeply exploring the regional differences in Yi clothing during the late Qing to the Republican period and the social and cultural factors behind them. This provides a unique perspective for understanding the deep structure and dynamic changes of Yi culture. It not only enriches the research content of Yi clothing culture but also provides reference for further research on the cultural evolution of the Yi and other ethnic minorities.

Key words:modern times; occidental survey records; the Yi ethnic group’s costume; Liangshan Mountain in Sichuan; Yunnan; costume evolution