阿尔泰地区巴泽雷克文化马鞍毛毡贴花艺术研究

摘要:针对阿尔泰地区巴泽雷克文化马鞍毛毡贴花艺术,文章采用文献分析、图像分析、类型与历史比较的研究方法,对遗存情况、贴花工艺、历史溯源及盛行的原因、文化信仰几个方面进行梳理和分析。归纳巴泽雷克文化马鞍毛毡及其贴花工艺的制作流程,探讨其用色的工艺和风格。研究认为,这种艺术形式经历了从本土到融合外来艺术样式,再到新本土风格形成的几个发展阶段。其显著特色是多种材料的搭配使用、强烈的冷暖对比配色及独特的动物贴花装饰。同时,毛毡贴花艺术不仅作为生活物资,更是原始宗教信仰的载体。无论从工艺水准还是地域特色,都是同时期甚至更晚时期其他地域无法相比的,因此具有重要的史料价值和艺术价值。

关键词:阿尔泰;巴泽雷克文化;马鞍;毛毡贴花;艺术

中图分类号:TS941.12;K876.9

文献标志码:B

文章编号:10017003(2025)01010109

DOI:10.3969 j.issn.1001-7003.2025.01.012

基金项目:教育部哲学社会科学研究后期资助项目(21JHQ049);西安外国语大学博士研究生科研基金项目(2023BS009)

作者简介:常艳(1982),女,副教授,博士研究生,主要从事古代艺术史、国别区域文化艺术交流研究。

巴泽雷克(Pazyryk)文化遗址的中心区域位于俄罗斯戈尔诺阿尔泰省,在鄂毕河丘亚河上游丘雷什曼河和乌拉干河之间的巴泽雷克山谷。巴泽雷克文化就是以此地名命名,其存在的时间为公元前440—前240年,是欧亚大陆青铜时代末期到早期铁器时代著名的考古学文化之一。根据最新的研究成果可知,其分布范围可拓展至今天哈萨克斯坦东部的卡顿卡拉盖区、中国新疆阿勒泰地区、蒙古国西部的巴彦乌勒盖省,是亚欧北方草原丝绸之路阿尔泰地区的重要文化范畴[1]。马具中使用的马鞍毛毡是最阿尔泰地域特色的手工艺,“是把各种彩色毛毡或皮革剪成纹样贴在基底上,再进行缝缀、锁边而成的一种装饰,是毡绣中常用的一种方法”[2]。贴花装饰色彩绚丽,造型生动,不仅具有极高的艺术价值,还是起源于斯基泰早期的马葬习俗在阿尔泰区域延续的重要证据。目前国内与巴泽雷克文化的相关研究集中在考古学领域,涉及方向包括墓葬形制[3]、陶器[4]、角壶[5]、葬马习俗[6]、地理方位[7]及与文化交流[8]相关的论文。与本文联系紧密的应是马具相关研究,如俄罗斯学者玛丽亚·亚历山德罗夫娜

关于马饰和马面具的复原研究[9],但是对于马鞍毛毡的专门研究依然匮乏。由此,本文对阿尔泰巴泽雷克文化各个分布区域马鞍毛毡贴花艺术进行了专门研究,不仅使用资料范围广泛,出自冰冻墓葬中的资料保存质量也极高。通过研究,梳理人类利用动物毛材质的早期状况,了解毛毡的多种用途及其在不同时期不同文化中的表现提供线索,同时期望提供北方草原丝绸之路各个区域的文化、艺术造型与纹样相互影响的研究思路。

1 巴泽雷克文化马鞍毛毡贴花遗存概述

在几乎所有属于巴泽雷克文化的大坟丘(курган)中,都发现了马鞍毛毡及其碎片,其中保存最好的是丘雷什曼河与乌拉干河之间巴泽雷克山谷的第一座[10]和第二座坟丘[11]、乌科克高原的阿克阿拉赫1号[12]及贝雷尔11号坟丘[13]。贴花技术在巴泽雷克人的生活中使用广泛,不仅被应用于马具装饰,还见于毡房、毛毡挂毯、地毯、服饰、鞋垫、皮壶、模制陶器餐具等生活用品,有时还用于墓棺的装饰上。值得注意的是,在普通墓葬中只有马鞍的坚硬部分,如骨头、木头和金属制成的配件和装饰能够幸存下来,其余的有机物质都会被分解掉,而巴泽雷克文化墓葬中的部分毛纺织品能较完整地保存下来,这是由于阿尔泰地区特殊的气候和地理环境导致。墓主人的遗体通常在冬季之前某一个合适的时间下葬,墓室在冬季会因周边湿润的水气聚集,流入墓室内而形成“冰冻墓葬”,使随葬品能够保存长达2 000多年,直至被考古学家发掘。因此,这些“冰冻墓葬”为相关研究提供了阿尔泰地区乃至南西伯利亚最完整的马鞍毛毡贴花样本。巴泽雷克文化的马鞍是公元前7至公元2世纪斯基泰式软马鞍的一种变体,设计独特且工艺复杂。马鞍垫子上方覆盖着柔软的毛毡汗布和贴花毛毡套,可以防止钝器的损坏,并能减轻马身体受到锐器的打击。通过使用贴花技术,增加了毛毡的厚度和强度,堪称轻骑兵的装备,兼具实用与美观性。

根据对巴泽雷克文化大坟丘中现存典型马鞍毛毡贴花遗存的分析(表1),总结如下特征:

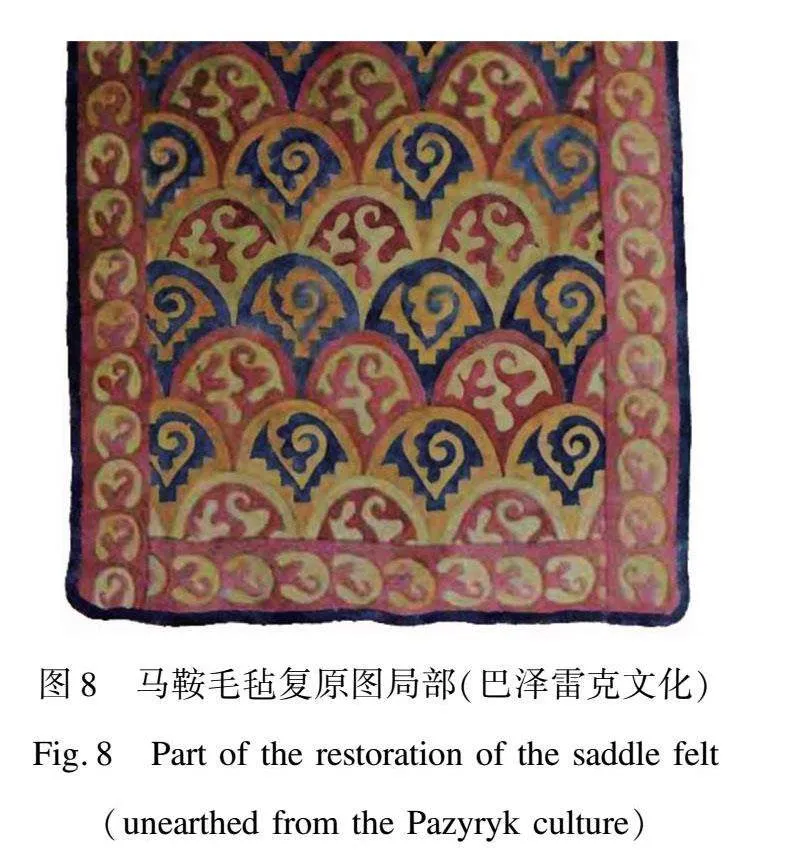

第一,整体结构方面,马鞍毛毡大部分的形状与底座一致(图1),个别为马鞍座上覆盖着长方形大块毛毡,如巴泽雷克山谷5号大坟丘中出土的3件方形毛毡贴花鞍毯。贴花毛毡均采用切割好的柔软、轻薄的毛毡制成。毛毡为一整块,贴花分别位于马背的两侧,由染色皮革、毛毡块拼贴而成,有时还贴饰锡箔或金箔。障泥连接在马鞍毛毡套上,两侧悬挂着由数根细皮条或染色鬃毛制成的流苏,或悬挂特制的大型障泥垂饰。此外,马鬃毛护套上也配有精美的毛毡贴花。

第二,贴花材质方面,贴花基底以染成红、黄、蓝色的纯色毛毡质地为主。贴花本身集合了多种材料,包括毛毡、皮革、金箔、锡箔和木雕。主体材质为剪切的毛毡片和镂空雕刻的薄皮革,有时使用极薄的皮革点缀毛毡局部。如巴泽雷克山谷1号大坟丘出土的格里芬噬羊图案的毛毡贴花(图1、表1中3#),格里芬的头部、双翼、角、蹄子等处可以明显看到极薄的皮革痕迹,但是由于墓室内保存条件的差异性,这类情况很少发现。镂空皮革贴花的局部大都会使用金箔或锡箔贴饰。为了增加重量,垂饰常由大的毛毡贴花制作,有时也增加贴有金箔的木质牌饰,非常华丽。如阿克阿拉赫1号大坟丘出土马鞍毛毡上缀缝有四瓣花朵形木雕装饰(表1中17#);贝雷尔大坟丘出土马鞍障泥装饰的上方缀缝有包金格里芬噬鹿木雕(图2、表1中19#)。

第三,贴花内容方面,以动物形象为主,植物、几何纹为辅,颜色主要为红、黄、蓝、绿色及过渡色。内容涵盖狮子、虎、

狼、鹿、羊、鱼、公鸡、重复的花瓣及幻想类神兽、翼虎、格里芬等多种艺术形象,最广泛使用的内容是猛兽攻击食草类动物,如格里芬噬鹿、老虎攻击山羊、老虎撕咬鹿等。还包括幻想类神兽相互打斗的图案,如狮子格里芬与狮鹫格里芬相互打斗的激烈场景(表1中6#)。此外贴花图案中单个或多个动物形象非常有特色,如在马鞍毛毡两侧出现的独幅大角公羊(表1中14#)、幻想的神兽(表1中10#、18#)和多幅相同图像的公羊、狮子、公鸡重复排列(表1中8#、9#、19#)。鱼和狼的造型在障泥毛毡上使用较多,尤其是在乌科克高原的阿克阿拉赫墓葬中(巴沙达尔坟丘中也有发现,但是保存状况很差)应用频繁。

第四,装饰系统性方面,障泥、马鞍毛毡、缰绳及胸带上的装饰图案之间并没有固定的对应关系,而缰绳与胸带上的装饰却是相互匹配的。以此推测,马鞍的缰绳、胸带与皮垫、毛毡及贴花可能是分别制作的,并且根据实际需要,可以灵活地应用在不同马匹上。

2 巴泽雷克文化马鞍毛毡贴花工艺

2.1 毛毡制作及贴花工艺

毛毡作为世界上古老且低调的纺织品之一,其英文名称“Felt”源于拉丁语,原意为“敲打”,后来演化成一种由羊毛或其他纤维紧密堆积而成的厚布。它是人类创造的古老的材料之一,也是人类历史上第一种羊毛“无纺布”。对于游牧民族而言,毛毡的出现意味着他们无须织布机即可搭建住所、制作地毯和服饰,也为他们提供了冬天保暖、夏天隔热所需的能量来源和生活物资,为质地坚硬的材料提供了衬垫。其制作过程无须黏合剂或复杂的机械,仅需水分、热量、压力及微弱的化学作用,即可使纤维紧密结合。由于没有“编织线”的参与,切割时也不会产生损耗,为制作过程带来了极大的便捷性。仅在核心区域的巴泽雷克山谷大坟丘中,就发现了5个主要品类的毛毡制品,其中包括不少于40件不同的毛毡样品,并且这些毛毡产品是由不同品质的羊毛制成的。

毛毡工艺的产生,得益于羊毛独特的天然特性。每根羊毛纤维上都附着鳞片,这些鳞片边缘呈锯齿状,像瓦片一样层层重叠。这种结构不仅有助于让雨水和湿气远离羊的身体,还使得污垢和其他物质难以进入羊毛内部。此外,鳞片外部还覆盖着一层油脂保护膜,一旦被清洗掉,羊毛纤维鳞片便能在热量和湿气的作用下,相互缠结,最终形成常见的毛毡[14]。尽管制毡工艺历史悠久,但是早期的技术鲜有文字记录,只能依赖遗留下来的实物资料,结合已知工艺传统流程进行梳理。巴泽雷克文化的毛毡贴花工艺,有自己的独特性,图案的形成主要依靠羊毛的染色、基底的制作、剪裁、拼贴及毛毡镶嵌,图案的边缘使用羊毛线或筋线强化线条感,同时也起到固定图案的作用,偶尔发现有绗缝工艺的使用。

第一,基底的制作。巴泽雷克文化的毛毡制作离不开基本的步骤,即清洗羊毛脂、分离纤维、分层制作毛絮片、热水润湿棉絮并轻轻摩擦、羊毛纤维的互锁。分离羊毛需要借助工具完成,“梳理弓”工具可能是整个中亚和欧洲最常用的。弓是一根连着弦的长木头,弦被拨拉或用木槌击打,其振动有助于使纤维蓬松,分离杂质,类似“弹棉花”。接着将“棉花”样的毛絮层层叠加直至一定厚度,用热水润湿、摩擦之后等待羊毛收缩,随后将羊毛絮卷起来。现代人会用竹帘辅助,用羊毛绳绑紧,再用脚踩踏卷好的帘子,用双臂反复搓滚毡坯,或在平地上来回踏蹬,这样不停地重复后,做成毡坯(图3)。这一过程蒙古族人是通过马或骆驼后面拖动毛毡卷穿过草原来完成的,即选用水浸泡过的马皮作为毡卷的覆盖物,因为它能很好地保持水分,确保在拖动时继续保持毡的湿润。巴泽雷克人大概率也是选用这两种方法使毛毡定型。他们已掌握使用清理过的厚度为1~3 mm的白色或黑色羊绒制作薄毛毡的技术,并以柔软性和惊人的强度著称。这种薄毡的用途多种多样,如用于房屋地毯、挂毯、服饰、马鞍毛毡,以及拼贴图案的基础材料和玩偶等,说明当时的毛毡滚压技术高度发展。出土的遗存中成色最好的毛毡几乎与当代的精细毛毡没有太大区别。

第二,剪切和拼贴。将按照设计图案剪裁好的织物、薄毛毡或皮革用细筋线或羊毛线缝合,主要采用平绣。将图案缝在单色背景毛毡基底上,增强图案的立体感和装饰性,形成有“剪影”效果的贴花。贴花的模板最早使用皮革制成,后来改用纸代替。如巴泽雷克山谷大坟丘和巴沙达尔等早期墓中出土的马鞍毛毡,大都使用这种剪影式的拼贴技术。巴沙达尔坟丘中出土的残片(图4),使用鲜艳的红色薄毛毡剪裁成狮鹫头的连续抽象图案,贴在棕色的毛毡基底上,图案边缘使用羊毛线缝合,使整体图案看起来边界鲜明、有强烈的立体感。这种拼贴方式在巴泽雷克的马鞍中使用最为频繁。

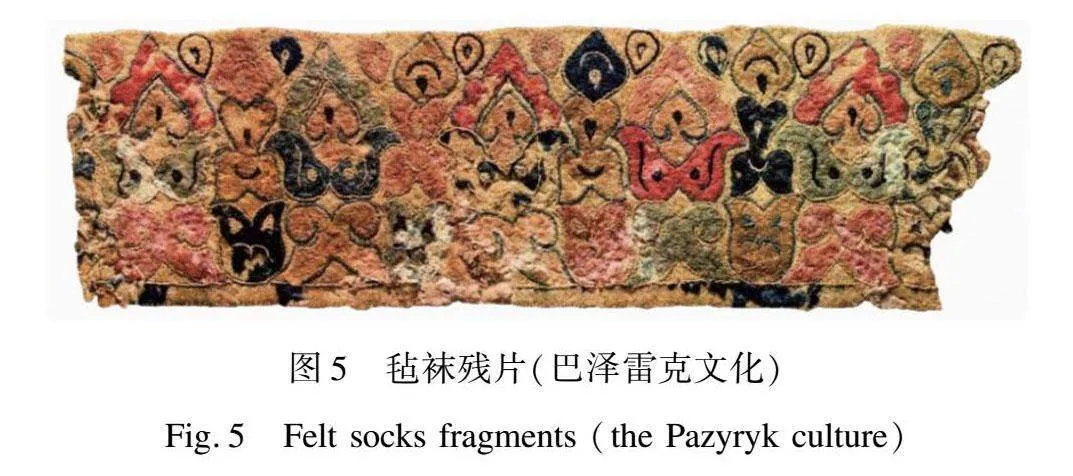

第三,毛毡镶嵌。随着巴泽雷克人对拼贴工艺的熟练掌握,逐渐出现了更为精细的毛毡镶嵌技术或者叫“马赛克技术”,增加了图案内部细节的塑造和层次感。在剪切好的大块毛毡色块内部再使用剪裁后的毛毡色块进行编排和拼贴,一层一层地覆盖,同时结合与边缘平行的装饰线缝纫技术,形成对比鲜明的轮廓线。在阿克阿拉赫和巴沙达尔墓葬中,发现了数量最多的使用镶嵌技术制成的毛毡制品,后来这项技术被吉尔吉斯人、哈萨克人、巴什基尔人、卡拉柴人、巴尔卡尔人和诺盖人完全掌握[15]。正是多种工艺手段的结合,使巴泽雷克马鞍毛毡贴花工艺持续完善,呈现绚丽多彩的面貌。由于阿克阿拉赫出土的毛毡颜色保存情况较差,本文选用巴泽雷克2号大坟丘出土的彩色毡袜残片举例说明(图5)。该作品在淡黄色毛毡基底上使用了红、绿、蓝、橙多种颜色拼接花卉图案,在图案内部又进行了更为细致的色块点缀及线条装饰,同时在图案边缘缝上装饰线使轮廓更鲜明。

第四,绗缝工艺。这种技术可以独立使用,也可以作为贴花工艺的辅助。使用针线将多层织物或羊毛毡缝合在一起,形成具有一定厚度的纺织品,同时针的走线可以形成漂亮的图案。该技术使纺织品或毛毡兼具耐用性和艺术性的双重功能。绗缝工艺在巴泽雷克文化毛毡中应用很少,目前只在巴沙达尔2号土丘中发现了相关的碎片。但是绗缝技术却是匈奴人非常熟悉或者喜爱的工艺,如在诺彦乌拉墓中出土的服饰与毛毡制品中应用广泛[16]。如图6所示毛毯残片斗兽图案的边缘、内部,以及毛毯的边缘均采用了绗缝技术,特别是在边缘处呈漩涡形平行排列的绗缝线,不仅增强了毛毯的耐用性,还形成了规律性的装饰线。此外,吉尔吉斯人、蒙古人和图瓦人也熟悉这种技术,直至现在的纺织品中仍在使用。

2.2 用色的工艺和风格

彩色毛毡离不开染色的工序,在制毡之前还需要将羊毛染色。巴泽雷克人的毛毡除了羊毛本来的白、黄、黑等颜色外,还呈现出红、橙、蓝和绿色[17]。研究者通过分析得知,主要使用的是植物和昆虫染色剂。出土的毛毡中包含茜素、紫外光素和假紫外光素,这些成分来自广泛分布的茜草[18]。茜草是一种最古老的,含有多种着色剂的复杂染料。通过控制媒染、pH值和温度,可以获得多种色调,单独使用可以呈现各种红色。如果与其他染料结合,还可以产生深红色、紫色、铁锈色、棕色和近黑色。此外,毛毡中包含的胭脂红酸表明当时也使用胭脂虫染料染色,可以产生猩红色和深红色,这也是毛毡贴花最常见的颜色。黄色类毛毡则使用含类黄酮的植物染料,主要来自蔬菜和水果。蓝色染料来自含有靛蓝着色剂的植物,目前已知有50多种相关植物能够提供靛蓝色素[19]。绿色毛毡是用靛蓝和黄褐色染料混合制成的,但是根据目前的资料并不能确定这些染料是本地产还是外来输入,因为在毛毡中蓝色颜料使用频繁,而在阿尔泰地区能够提供靛蓝的植物却比较稀少。

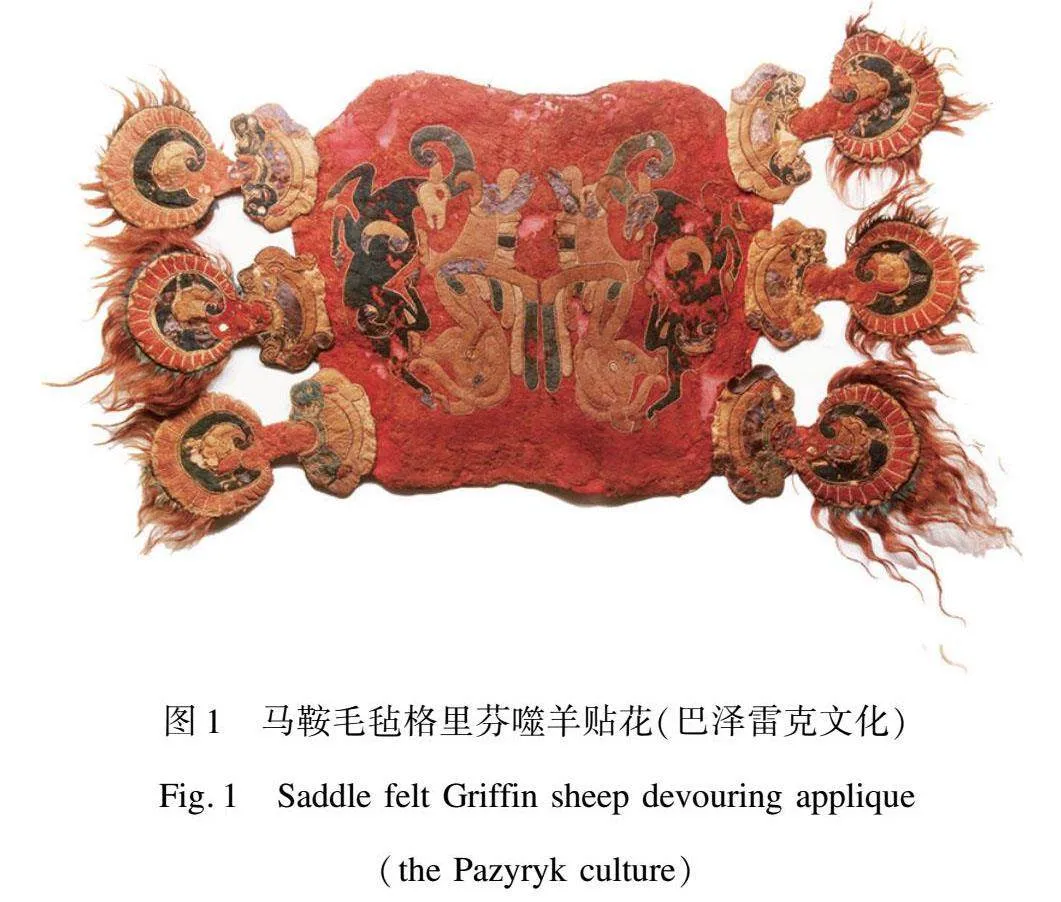

在用色风格方面,毛毡贴花呈现出具有强烈对比特征的配色风格。他们喜欢使用冷暖对比强烈的配色,甚至使用补色以增强视觉感受(图7),如蓝色分别与橙色、红色搭配。在巴泽雷克山谷5号大坟丘中发现的一套马鞍毛毡,其上的贴花图案为多层重叠鱼鳞状(图8),每片鱼鳞图案内部镶嵌了两种不同样式的鹿角形状,隔行交替排列,而隔行的相同图案在配色时主体和背景又相互调换[17]。如第一排为红色基底加黄色图案,隔排则使用黄色基底加红色图案;第二排为橙色基底加蓝色图案的补色配色,而第四排则是蓝色基底加橙色图案。以此类推反复排列,就形成了4种图案。这种配色方式实质上是使用了相对简单的操作却实现了内容的多样性。相同图案可以通过一次性切割毛毡完成,简便的操作最终达到更丰富的视觉效果。这种对比色、补色和正反对补的配色

方法在现在的中亚地区一直延续至今。如哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等地的草原文化中仍在使用(图9),被称为萨尔达克(Shyrdak)[20]。不仅贴花的工艺、配色方案,包括现代图案中使用的羊角、鹿角、树枝、云等缝绣在毡上的纹样,都能在巴泽雷克文化的艺术造型中找到起源的证据。

2.3 贴花工艺的艺术价值

首先,贴花毛毡不仅揭示了巴泽雷克文化图案设计在艺术发展史上的早期阶段,还展现出高超的染色和配色水准。

每一个动物、植物纹样来源于对当时生活环境的模仿、概括与提炼,特别是动物搏斗场景的夸张与重构,对鱼纹、狼纹的内部结构的重组,反映了巴泽雷克族群对世界特殊的理解方式,并且经过精心设计、编排、密集地切割和缝纫制作,最终发展为一套具有强烈地域和时代特色的马鞍毛毡装饰系统。毛毡基底上的贴花使用了薄毛毡、皮革、木雕、金箔、锡箔等,体现了巴泽雷克人对多种材料的应用与结合方面的精湛技艺。此外,物质资料中艳丽的色彩与人们的财富和地位成正比。巴泽雷克的彩色毛毡代表了墓主人身份的显赫,尤其珍贵的蓝色毛毡的使用是权力的象征也是更高生活品质的标志,证实了2 000多年前阿尔泰区域的人群已经掌握了复杂的羊毛加工技术,为现代毛毡工艺的溯源提供了历史依据。

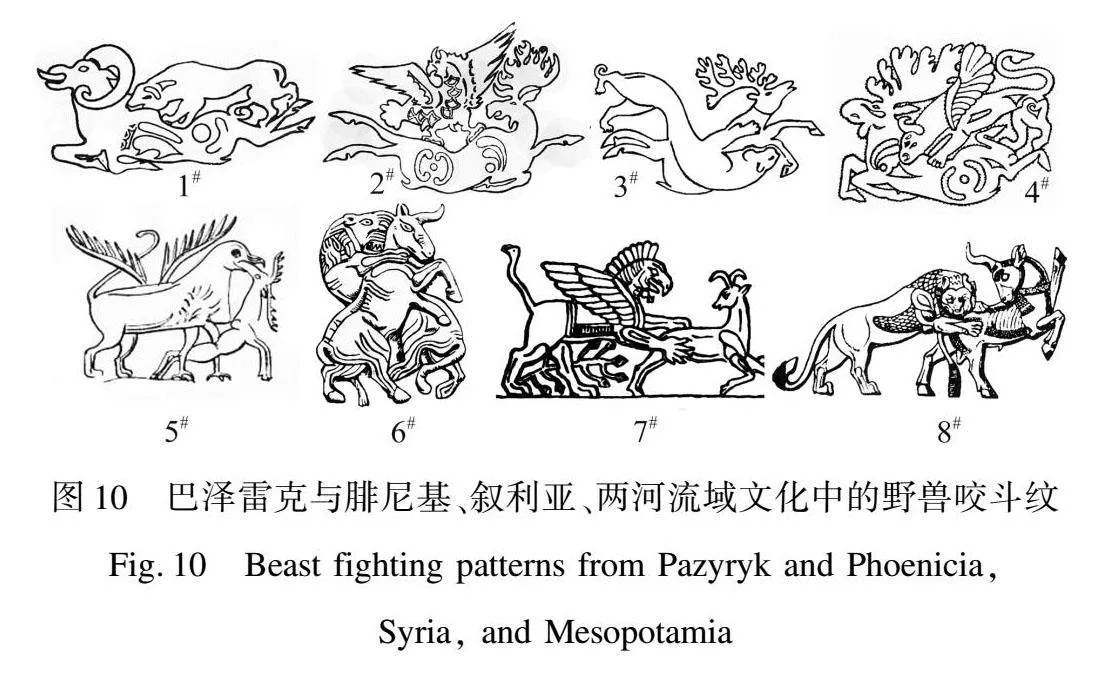

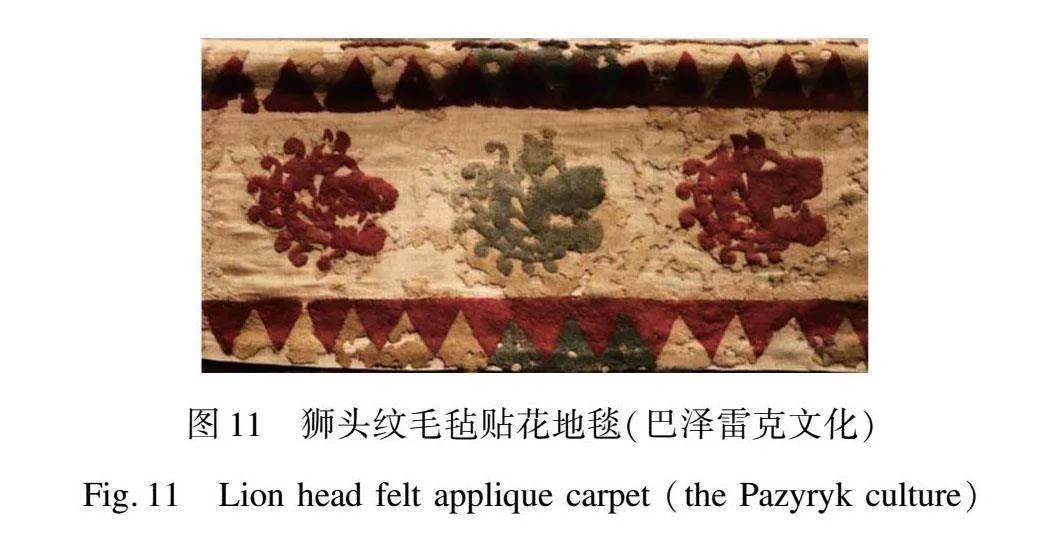

其次,贴花动物纹样体现了对外来文化的借鉴与创新。在巴泽雷克文化的墓葬中,发现有来自地中海沿岸骨螺紫染成的缂毛织物、来自中国的丝织品和漆器,以及来自波斯的栽绒挂毯,说明他们与周边及更远的地域已建立联系。鲁登科认为,墓冢中出土栽绒挂毯的纹样显示出大量的波斯和来自中国楚文化的元素,为贴花装饰及拼色的技术提供了灵感[21]。在更早期的阿尔泰地区,并未出现野兽搏斗类的图案,主要以单体动物装饰为主,而巴泽雷克文化中出现的大量格里芬噬鹿、野兽咬偶蹄动物的主题(图10中1#~4#)应是受到西部区域的影响。这一主题曾流行于地中海东岸的腓尼基、叙利亚(图10中6#)、两河流域及波斯早期文化(图10中7#)中,从公元前3 000多年叙利亚出土的滚筒印章中的图案(图10中5#),到阿契美尼德王朝的巨型石雕(图10中8#)中,使用时间久、造型丰富。但是来自西部地区的动物纹通常被塑造为自然奔跑下的状态,而巴泽雷克文化中的野兽搏斗造型则被表现为后肢翻转,痛苦挣扎的扭曲、痛苦、夸张形态,这也是巴泽雷克造型最具特色的。此外,巴泽雷克文化地毯中狮头(图11)、公羊头(图12)的贴花图案体现了对波斯艺术中狮子侧面形象的巧妙借鉴,而后来创造出的鱼、公鸡、鹿纹、后肢翻转动物纹等贴花艺术则是在此基础上的延展与创新。此类纹样对阿尔泰周边区域及塔里木盆地的艺术造型、中国北方系青铜艺术的发展,均产生了深刻影响。

3 巴泽雷克文化毛毡贴花的历史溯源及盛行的原因

吉谢列夫·谢尔盖认为“贴花技术本身,是南西伯利亚的纯地方性手法,而且早就存在于南西伯利亚”[22]。他的依据是在叶尼塞河中游塔加尔古墓中出土的皮剑鞘上发现了皮革贴花。然而,根据调查,尽管塔加尔文化中的青铜牌饰和马具配件与巴泽雷克艺术在造型上有所相似,但出土的皮革贴花案例却相当稀少且设计简单,主要呈现几何形态,并未发现与巴泽雷克文化中毛毡贴花制品的直接继承关系。此外,贴花模制容器在欧亚大陆的铁器时代甚至更早时期就已存在,结合加塔胡尤克遗址壁画中的描绘,只能表明塔加尔文化中剑鞘上的皮质贴花技术可能更早传入阿尔泰地区。因此,很难断定巴泽雷克毛毡贴花的大规模盛行与塔加尔文化的皮革贴花技术有密切关联。

毛毡的制作主要依赖于产毛丰富的绵羊和骆驼,因而只有大量拥有这些动物的民族才能大规模生产毛毡制品。由于毛毡在墓葬中难以保存,关于其技术的最早起源地至今仍难以断定。目前,最早的证据来自土耳其加塔胡尤克(atalhüyük)遗址的壁画,其中描绘了疑似毛毡贴花的图案,可追溯至公元前6 500年左右[23](图13)。同时,在该遗址的样本中也发现了疑似毛毡的物质,与土耳其史诗中描述的古代生活中缝纫、刺绣和毡制活动相印证。直至今日,在伊朗、土耳其安纳托利亚中部及中亚仍然是毛毡制作的主要中心,其中中亚在中国古文献中亦被称为“毛毡之地”。在中国新疆罗布泊地区、吐鲁番盆地和塔里木盆地南缘的史前至青铜时代晚期墓地中,也发现了随葬的毡制品。特别是若羌县小河墓地出土的公元前2070—前1600年的完整插羽毡帽(图14),细腻与精美程度令人赞叹。然而并未发现这些毡制品中有染色与拼色贴花的工艺,多数保持了动物毛的本色。

毛毡的广泛运用与北方游牧民族在寒冷自然环境中的生活方式有很大关系。继毛皮制品之后,它成为人类利用畜牧业创造出的具有极高实用价值的材料。毛毡贴花实物资料的大规模发现主要集中于古代伊朗、中亚、南西伯利亚及蒙古高原。这种装饰手法不仅彰显了造型的别致与色彩的艳丽,而且使毛毡具备了更强的耐磨性和实用性。在亚洲的古代游牧部落中,毛毡的应用达到了前所未有的广泛和深入,特别是在马鞍上的毛毡装饰,在同时期的其他地域中极为罕见。因此,有理由相信,这一工艺的完善与创新在很大程度上应归功于亚洲北方的游牧族群。

毛毡贴花艺术在巴泽雷克族群中的盛行,应有几个方面的原因。首先,阿尔泰是西伯利亚海拔最高的区域,夏季温暖多雨,冬季寒冷;山谷盆地少雪,高山大雪。毛毡作为方便制作和携带、隔热、防潮、保暖性能优越的材料,对于生活在阿尔泰的游牧族群来说是必不可少的物质资料。其次,巴泽雷克人的经济生产方式是一种兼具游牧、畜牧、农耕、狩猎、采集的状态,他们养殖马、牛、牦牛、山羊、绵羊、骆驼,能够获取大量的原材料。最后,绚丽多彩的毛毡贴花的盛行离不开外来艺术样式的启发,但是根据考古出土的遗存,制作的时间不早于公元前1 000年。在此期间,外来的装饰手法为阿尔泰本土的毛毡制作带来新的血液,使其在图案设计、工艺方面呈现多元性,应是游牧文化与农桑文化碰撞交融之后的结果。

4 巴泽雷克毛毡及毛毡贴花的文化信仰

毛毡在巴泽雷克人的生活中占有举足轻重的作用,既是必不可少的物质材料,也是精神生活的承载体。特别是毛毡贴花的图案,其装饰作用是表象,实质承载着人类早期的文化信仰,是原始萨满宗教中万物有灵观念的载体。

一方面,在巴泽雷克山谷第1、2号大坟丘中发现有头发被缝在皮革和毛毡上,2号大坟丘中有指甲被保存在一个特殊的皮革袋中。鲁登科认为,墓中的头发和指甲是万物有灵的确凿证据[17]。身体不仅包含灵魂,他的各个部分,包括头发和指甲都有各自独特的灵魂。保存梳理过或修剪过的头发及修剪过的指甲,避免他们被用于巫术或被邪灵利用其能量的危险。此外还在巴泽雷克山谷5号大坟丘发现了放置在墓葬顶棚上的多件拼色毛毡天鹅雕塑,造型生动写实;同时,在墓主人的服饰、帽子等多处装饰有鸟类的情况。宗教史学家认为,阿尔泰族群普遍重视鸟类形象。因为萨满要借助鸟类的翅膀获得巫术翅膀,穿越世俗空间与另一个世界建立联系[24]。据此笔者认为,这很可能是中国楚汉时期墓室艺术中用于“引魂升天”的凤、仙鹤等概念来源的线索。

另一方面,毛毡贴花中的单个动物纹和动物咬斗纹被视为某种神秘力量,也是阿尔泰地区图腾崇拜的一种重要表现形式。“萨满对于确保猎物的充足和猎人的好运发挥着一定的作用……对于原始人而言,穿上一只动物的皮毛,就变成了那只动物”“汉代萨满头巾上的牡鹿角表明了萨满教与古代突厥牡鹿崇拜之间的关系,牡鹿崇拜是狩猎和游牧文化的典型特征”[24]。巴泽雷克人应是通过各种动物的造型而将其投射为相应的崇拜物,从而获得超人类的存在方式,达到庇佑的目的。动物贴花应是作为一种“护身符”,保护骑马战士或出门远行的人和马。现代蒙古族人使用毡制成的动物造型,如将狐狸放在孩子们的床上,寓意能带来好梦,而毡马则被挂在蒙古包的壁炉上,作为天空的图腾。野毛毡也会制成护身符挂在动物身上,以保佑动物的健康[25]。虽然不知道在巴泽雷克人的实际生活中是否曾经同样制作用作吉祥物的毛毡动物偶,但是在现代蒙古族人的观念里,白色毛毡仍然是神圣的象征,它被用于从婚礼到动物祭祀的仪式,也是一种财富的象征;而红色的毛毡则与偶像崇拜有关[25]。人们在制作毛毡的过程中,每个阶段都会表达祝福,为毛毡制造者和使用毛毡的人带去好运。这与汉唐时期穿梭于丝绸之路上的骆驼驼囊装饰的兽面、狮子、神话中的人物图像有异曲同工的作用[26],他们都体现出一种“震慑”的神秘力量,保护长途跋涉或外出狩猎的人和动物。

5 结 论

阿尔泰地区巴泽雷克文化的毛毡贴花艺术,无论从遗址中保存的数量、完整性和连续性,还是从纹饰、配色、本土的地域特色方面,都是同时期其他地域无法相比的,具有重要的史料价值和艺术价值。

第一,巴泽雷克马鞍毛毡发展的不同阶段,经历了从最初的本土特色到受外来文化影响,再到逐渐融合并创新发展的过程。从贴花工艺最初的大块剪影式拼贴到图案内部“毛毡镶嵌”技术的使用,其工艺水准在同时期甚至更早时期都代表一种高度和广度。

第二,巴泽雷克文化的贴花毛毡使用了植物、昆虫染料,呈现的主要颜色为红色、黄色、蓝色和绿色,喜欢使用冷暖色对比强烈的配色,甚至用补色以增强视觉感受。这种对比色、补色和正反对补的配色方案在现在的中亚地区仍在使用。不仅贴花的工艺、配色方案,而且在现在的哈萨克斯坦和中国新疆、内蒙古等地图案中使用的羊角、鹿角、树枝、云等缝绣在毡上的纹样,都能在巴泽雷克文化中找到起源的证据。

第三,使用多种材料装饰是巴泽雷克毛毡贴花工艺的显著特征,毛毡、马毛、鹿毛、皮革、木雕、金箔和锡箔经常被组合使用。但是关于这种复杂工艺的根源,还需要根据新的考古资料继续探讨。

第四,毛毡材质本身及其丰富的贴花纹饰在巴泽雷克文化中不仅作为生活物资,更是各种仪式、原始宗教思想的载体。在巴泽雷克文化广泛存在的马具动物木雕、高帽上的动物木雕、毛毡贴花上的动物装饰及墓中随葬的多件天鹅毛毡雕塑,应与巴泽雷克人的原始萨满信仰有关,是阿尔泰地区图腾崇拜的重要表现形式。

总之,通过研究巴泽雷克文化的毛毡贴花,可以逐步建构出人类利用动物毛材质的早期状况。不仅证明了制毡技术和图案的悠久历史,而且为了解毛毡的多种用途及其在不同时期不同文化中的表现提供线索。同时,巴泽雷克毛毡贴花的技术和典型纹样在周边区域甚至更远范围的传播,也是研究人类早期文化交流的重要证据。

参考文献:

[1]KATHERYN M L, KAREN S R. Pazyryk Culture Up in the Altai[M]. London: Routledge, 2022.

[2]郝水菊. 内蒙古地区毛毡制品的传统技艺及其现代设计[D]. 无锡: 江南大学, 2013.

HAO S J. The Traditional Felting Techniques and Modern Designs of the Felt Objects in Inner Mongolia[D]. Wuxi: Jiangnan University, 2013.

[3]齐溶青. 巴泽雷克文化的中小型墓葬形制[J]. 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版), 2010,39(5): 76-85.

QI R Q. The small and medium burials during the Palestinian Ze Reck culture[J]. Journal of Inner Mongolia Normal University (Philosophy and Social Science Edition), 2010, 39(5): 76-85.

[4]牧金山, 李菲. 巴泽雷克文化陶器研究综述[J]. 边疆考古研究, 2023(1): 345-356.

MU J S, LI F. A review research on the Pazyryk culture’s pottery[J]. Research of China’s Frontier Archaeology, 2023(1): 345-356.

[5]林铃梅, 玛尔亚木·依不拉音木. 欧亚视野下的角壶与仿角壶陶器[J]. 南方文物, 2023(4): 91-103.

LIN L M, MAERYAMU Y. Corner pot and imitation corner pot pottery from a eurasian perspective[J]. Cultural Relics in Southern China, 2023(4): 91-103.

[6]包曙光, 王禹夫. 巴泽雷克文化葬马习俗研究[J]. 边疆考古研究, 2019(2): 321-336.

BAO S G, WANG Y F. A study on the burying horses custom of Pazyryk culture[J]. Research of China’s Frontier Archaeology, 2019(2): 321-336.

[7]玛丽亚·亚历山德罗夫娜·奥奇尔戈里亚耶娃, 朱彦臻. 巴泽雷克墓葬的地理方位[C]" 北方民族考古(第5辑), 2018: 198-214.

GORYAEVA M O, ZHU Y Z. The Geographical orientation of Pazyryk kurgans[C]" The Archeology of North Ethnicity (Vol. 5), 2018: 198-214.

[8]邵会秋. 巴泽雷克文化在新疆的扩张与影响[J]. 边疆考古研究, 2017(1): 179-195.

SHAO H Q. The expanding and influence of Pazyryk culture in Xinjiang[J]. Research of China’s Frontier Archaeology, 2017(1): 179-195.

[9]玛丽亚·亚历山德罗夫娜·奥奇尔戈里亚耶娃, 常璐. 神兽的化身: 巴泽雷克文化马饰研究[C]" 北方民族考古(第6辑), 2018: 175-182.

GORYAEVA M O, CHANG L. The disguise of horses as mythological beasts in Pazyryk culture of the gorny altai[C]" The Archeology of North Ethnicity (Vol. 6), 2018: 175-182.

[10]GRYAZNOV M P. Pazyryk Kurgan Tomb No. 1[M]. Saint Petersburg: State Hermitage Publishing House, 1950.

[11]RUDENKO S I. The Second Pazyryk Kurgan: Results of the Work of the Expedition of the Institute of the History of Material Culture of the USSR Academy of Sciences in 1947[M]. Saint Petersburg: State Hermitage Museum Publishing House, 1948.

[12]POLOSMAK N V. Pazyrykskie Boyloky: Ykokskaya Kollektsiya[J]. Archaeology Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2000(1): 94-100.

[13]扎伊诺拉·萨马舍夫, 巴扎尔巴耶娃, 加利亚·朱马别科娃, 等. 哈萨克斯坦阿尔泰山贝雷尔库尔干[J]. 艺术, 2000(1): 5-20.

SAMASHEV Z, BAZARBAEVA G, ZHUMABEKOVA G, et al. Berel Kurgan, Altai Mountains, Kazakhstan[J]. Arts, 2000(1): 5-20.

[14]WILLOW G M. Felt (Textiles That Changed the World)[M]. Oxford: Berg Publishers, 2009.

[15]STUDENETSKAYA E N (Leningrad). Patterned felts of the Caucasus (In light of historical connections of the peoples of the Caucasus and Asia)[J]. Soviet Ethnography, 1979(1): 105-115.

[16]谢尔盖·伊万诺维奇·鲁登科. 匈奴文化与诺彦乌拉巨冢[M]. 北京: 中华书局, 2012.

RUDENKO S I. Huns Culuture and the Large Tomb of Nuoyanwula[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2012.

[17]RUDENKO S I. Frozen Tombs of Siberia: The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen[M]. Berkeley: University of California Press, 1970.

[18]BOHMER H, THOMPSON J. The Pazyryk carpet: A technical discussion[J]. Notes in the History of Art, 1991(4): 30-36.

[19]FRANCO B. The Art of Dyeing in the History of Mankind[M]. Vicenza: Neri Pozza Editore, 1973.

[20]Z D 朱科诺娃, G S 索尔坦巴耶娃, B 伊扎诺夫. 哈萨克族民间艺术中的传统毛毡[J]. 国际教育与科学, 2016(10): 3719-3729.

ZHUKENOVA Z D, SOLTANBAEVA G S, IZHANOV B. Traditional felt in the Kazakhs folk art[J]. International Journal of Environmental and Science Education, 2016(10): 3719-3729.

[21]沈爱凤. 西域和匈奴丝绸纹样中的东西方要素探析[J]. 丝绸, 2013, 50(3): 58-63.

SHEN A F. Discussion and analysis on eastern and western elements in silk patterns of the Western Regions and Huns[J]. Journal of Silk, 2013, 50(3): 58-63.

[22]C B 吉谢列夫. 南西伯利亚古代史[M]. 王博, 译. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2014.

KISELEV S V. Ancient History of Southern Siberia[M]. Translated by WANGB. Urumqi: Xinjiang People’s Publishing House, 2014.

[23]玛丽·伯克特. 毛毡起源的早期年代[J]. 安纳托利亚研究, 1977(27): 111-115.

BURKETT M. An early date for the origin of felt[J]. Anatolian Studies, 1977(27): 111-115.

[24]米尔恰·伊利亚德. 萨满教: 古老的入迷术[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018.

ELIADE M. Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2018.

[25]BATCHULUUN L. Felt Art of the Mongols[M]. Ulaanbaatar: Mongolian University of Arts and Culture Press, 2003.

[26]常艳. 形象的趋同与内涵的嬗变: 汉唐中外美术交流研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2023.

CHANG Y. The Convergence of Images and the Transmutation of Connotation: A Study on the Exchange of Chinese and Foreign Art in the Han and Tang Dynasties[M]. Beijing: The Commercial Press, 2023.

Research on the art of saddle felt applique of the Pazyryk culture in the Altai region

CHANG Yan

(Artistic Heritage Research Center, Xi’an International Studies University, Xi’an 710128, China)

Abstract:The Pazyryk culture, as one of the most famous archaeological cultures from the late Bronze Age to the early Iron Age in Eurasia, is an important culture within the Altai region of the Silk Road in the northern steppes of Eurasia. The art of saddle felt applique used in horse gear is the most local and regional handicraft of Bazelek culture. It is a kind of decoration made of all kinds of colored felt or leather cut into patterns and pasted on the base, and then stitched and locked. It is also a commonly used method in felt embroidery. The decals, being colorful and vivid in shape, not only have extremely high artistic value, but also are important evidence of the continuation of the horse burial custom originated in the early Scythian period in the Altai region. Contemporary scholarship on Pazyryk culture predominantly revolves around archaeology, such as Qi Rongqing’s exploration of tomb typology, Mu Jinshan and Li Fei’s review of ceramics, and Bao Shuguang and Wang Yufu’s examination of horse burial customs. Additionally, there are studies on artistic modeling, felt technology and cultural communication related to this culture, such as Shen Aifeng’s analysis of silk patterns unearthed in Pazyryk, Hao Shuiju’s study on felt technology, as well as Shao Huiqiu’s expansion and influence of Pazyryk culture in Xinjiang. However, these analyses have yet to singularly focus on saddle felts.

This study takes the saddle felt applique art of the Pazyryk culture distributed in the four major regions of Altai as the research objective, especially the well-preserved materials in the frozen tombs of the Pazyryk Valley, Ukok Plateau and Berel Steppe. Moreover, this study chooses the research methods of literature analysis, image analysis, type and historical comparison to sort out and analyze the remains, applique craftsmanship, historical origins and reasons for its popularity, and cultural beliefs. Crucially, this study summarizes the production process of the Pazyryk culture saddle felt and its applique craftsmanship, exploring its coloring process and style, believing that art form has gone through several stages of development from being local to the integration of foreign art styles, and then to the formation of a new local style. Its notable features are the combination of leather, gold foil, tin foil, and wood, the strong contrast of cold and warm colors, and the unique animal applique decoration. In addition, the felt applique art is not only an essential material for the lives of the Pazyryk people, but also a carrier of primitive religious beliefs. It stands unrivaled in both craftsmanship and regional characteristics, transcending contemporaries and successors, and underscoring its historical and artistic significance.

Key words:Altai; Pazyryk culture; saddle; felt applique; art