四川地区藏羌刺绣图案特征的比较研究

摘要:四川地区是藏族与羌族的重要聚居地之一,其古老而深厚的历史底蕴孕育了丰富多彩的服饰文化,刺绣艺术作为藏羌服饰文化的重要组成部分,其多样的刺绣图案承载着深厚的民族文化。文章以四川地区藏族和羌族的刺绣图案为研究对象,通过对已收集四川地区藏羌刺绣图案资料的整理,进行文献调查和对比分析,从刺绣图案分布、图案题材、构成特点、色彩设计四个方面对两者的刺绣图案特征进行分析总结。研究结果表明,四川地区藏族和羌族的刺绣图案在图案分布位置、图案题材、图案构成形式等方面极其相似,在刺绣图案的色彩方面却存在一定差异。而两者的共性与差异都与两个民族的文化源头、生活环境、宗教信仰、艺术风格等因素有关。

关键词:四川地区;藏族;羌族;刺绣;图案特征;影响因素

中图分类号:TS935.1

文献标志码:B

文章编号:10017003(2025)01011008

DOI:10.3969 j.issn.1001-7003.2025.01.013

基金项目:教育部人文社会科学规划基金项目(22XJA76001)

作者简介:肖清芮(2001),女,硕士研究生,研究方向为民族服饰文化研究。通信作者:刘海燕,副教授,liuhaiyan@sicnu.edu.cn。

藏族刺绣和羌族刺绣是两种具有深厚历史底蕴的传统手工技艺。“藏族编织、挑花刺绣”于2011年被列入国家非物质文化遗产名录,主要流行于甘孜州、阿坝州一带。羌族刺绣于2008年被列入国家非物质文化遗产目录,主要流行于阿坝州[1]。藏羌刺绣以其卓越的刺绣技艺和深邃的文化意蕴,在四川地区广为流传。四川地区藏羌刺绣图案,作为这片土地上独特的文化符号,不仅记录了民族的发展历程,也展示了他们的文化演进。目前,国内学者对于四川地区藏羌刺绣图案的研究主要集中于对单一的民族图案研究,采用文字记载、实物分析等方法对刺绣图案的艺术特色、文化内涵等方面进行解析。但缺少从对比的角度将四川藏族与羌族的刺绣图案进行深入的比较分析,探究两者的独特性和相互联系。本文以四川地区藏族和羌族的刺绣图案为研究对象,挖掘四川地区藏羌刺绣图案的差异化特征及其成因,以期进一步完善民族服饰中刺绣图案的研究体系,为传承与保护民族服饰文化提供理论参考。

1 四川地区藏羌刺绣的历史渊源

蜀绣作为源远流长的川西刺绣艺术,其根源可追溯至西汉,其发展得益于古蜀蚕桑文化。四川地区藏族与羌族刺绣虽与蜀绣同根同源,但汉藏交流及挑花技艺在羌族的传播促进了蜀绣与民族刺绣的融合,孕育出各具特色的艺术风格。两者差异性也深刻反映了两个民族的历史与文化背景。

1.1 源于蜀绣

蜀绣是一种刺绣艺术,起源于成都为中心的川西平原,川西古时称为蜀,因此得名。古蜀文明传说中“蚕丛”王教民养蚕,中华正史记载的蚕桑始祖“嫘祖”的神话都彰显着古蜀国是蚕桑发源地和丝绸之国。根据专家的分析,古蜀三星堆文明青铜立人像(图1)的龙纹礼衣上面龙纹、鱼纹和鸟纹是最早发现的蜀绣纹样之一,其刺绣纹样主要采用了锁针绣和辫子股绣技法[2],这正是古蜀人刺绣技艺的展现。蜀绣最早的记载可以追溯到西汉时期扬雄所写的《蜀都赋》中,描述其为“丽靡螭烛,若挥锦布绣,望茫兮无幅……”,其中“挥锦布绣”是当时成熟的蜀绣技艺与精美织绣制品的真实写照[3]。

四川地区的藏族和羌族同属藏羌彝文化区,据文献记载,羌族是藏族、彝族等兄弟民族的主要族源,也是古代蜀族的主要族源之一。《后汉书·西羌传》说羌族“其后子孙分别,各自为种,任随所之。或为牦牛种,越嶲羌是也;或为白马种,广汉羌是也……牦牛、白马羌在蜀汉,其种别名号,皆不可纪知也”。《后汉书·南蛮西南夷列传》又说,汉代的汶山 (即岷山) 郡“其山有六夷、七羌、九氐,各有部落”。岷江上游的“七羌”,西部高原的“徼外羌”,这若干羌族部落是四川地区藏族的主要来源。在这种背景下,同源古蜀的藏族和羌族,其刺绣技艺的发展与蜀绣有着千丝万缕的关系也就不足为奇。

1.2 一脉相通

在藏族的历史上,元代是一个重要时期。元代在少数民族治理上,实行“以土官治土民”,任命各地藏族首领为土司,作为一个地区的行政首领。这有利于社会的安定与经济繁荣,在一定程度上促进汉藏之间的交流,汉族和藏族在民间贸易的过程中,不仅有马匹、织绣类等物品的交易,还有人员的迁移与技术的流通。蜀绣的织绣图样、技艺绣法等也在汉藏的交往过程中得以传承流转。

蜀汉魏中时期,是蜀绣与羌绣相联系的关键时期。《诸葛亮集》卷二《教》中提到“今民贫国虚,决敌之资,惟仰锦耳”,这里的“惟仰锦耳”就是指诸葛亮治蜀的关键措施是大力发展蜀锦贸易。后来诸葛亮收复汶川一带,将蜀绣挑花技艺传入羌族,当地女子世代相传,至今羌族挑花仍是羌族最具代表性的一部分,是中国非遗传承的瑰宝。

1.3 各自流变

元代以来,汉藏之间的互动逐渐增多,汉族对藏族在经济交流、文化交融层面上产生了深远的影响。明清时期,发生了“湖广填四川”移民事件,大量汉族人民迁移到四川地区,与当地的羌族等少数民族混居,产生诸多交流。在刺绣艺术方面,羌族挑花等传统手工艺受到汉族文化的影响,在刺绣样式与技艺手法上表现得更为精进。当今四川的藏族和羌族主要聚居在甘孜阿坝州一带,高原地区生活环境较恶劣,因此生产条件受限,生产力较为低下,当地人民积累了非常丰富成熟的制作经验,其中少数民族妇女的刺绣达到了很高的水平。长久以来,藏族和羌族独具民族特色的灿烂文化不断影响着服饰艺术,他们的刺绣图案所反映的题材、构成、技法、色彩等方面映照着民族的发展变迁。

四川地区的藏族刺绣与羌族刺绣均起源于蜀绣,深受汉文化的影响,在艺术表现形式上具有一定的相似性。这种相似性使得在现今的藏羌刺绣中,人们容易忽略其间的差异,并将两者混淆。

2 四川地区藏羌刺绣图案特征之对比

同源蜀绣的四川藏羌刺绣受到物质材料和民族文化的影响,其刺绣图案在图案分布、图案题材、图案构成及图案色彩等方面形成了既有共性又具个性的艺术特征。

2.1 刺绣图案分布位置相似

“藏族编织、挑花刺绣”和“羌族挑花”是四川涉藏地区最具代表性的刺绣艺术[1],是藏羌民族长久以来发展延续的民间工艺,是藏族和羌族民族特色和文化内涵的表现。在四川藏羌聚居地甘孜、阿坝州一带,刺绣绣品作为一种传统手工艺品,主要用于服饰、床上用品等织绣类纺织品上,为这些日常用品增添了浓厚的民族风情。它的出现最初是便于人们在劳作的时候保护衣物不被剐伤,起到持久耐穿的作用,随着时间的推移,民族服饰文化的丰富,刺绣装饰作用日益显著,使刺绣图案逐步丰富,分布位置进一步扩大和细化。

四川地区的藏族刺绣主要出现在妇女绣花头帕、绣花围腰、绣花帽、绣花衣领、袖口、襟沿、下摆束边、藏袍、绣花藏靴等位置,起到装饰与耐磨作用,是四川藏族人民所生活的地区及农牧劳作、长途奔波的生活习性的侧面反映。四川地区的羌族刺绣主要出现在羌族男女的头帕、羊皮褂,四川茂县、赤不苏、曲谷、雅都、维城一带的妇女瓦帕,男衫绣花斜襟、袖口、下摆及右后背,女衫前后襟、绣花背心、绣花绑腿、绣花鞋、绣花袜、绣花鞋垫、女子绣花围腰,男子绣花半襟围腰、男子绣花裹肚、腰带、飘带、通带等数十处[2]。勤劳的羌族人民将羌民族的生活环境、信仰崇拜等转化为民族符号融入刺绣图案,并大面积应用于生活中,这深刻地体现着羌族人民所积淀的艺术创造力与审美内涵。四川地区藏族和羌族的刺绣图案在服饰上的分布位置颇为相似,主要集中在妇女头帕与围腰,以及服饰的衣襟、袖口、下摆等边缘部位。然而,由于藏族特有的藏袍和羌族特色的羊皮褂等民族服饰的存在,使得两族在刺绣分布上又存在一定的差异。这种差异不仅体现了四川地区藏族和羌族刺绣文化的特色,也彰显了他们独特的服饰形制和审美观念。

2.2 图案题材既相似又各具特色

根据图案题材的分类原则,四川地区藏族与羌族刺绣在图案题材上大致分为几何、植物、动物、宗教、字符图案这几大类,如图2[2,4-5]所示。比较四川地区藏族和羌族刺绣图案题材表现,每类题材在内容上既有相似又各具特色,这种特点主要源于他们所生活的自然环境和信仰崇拜。

在自然环境上,四川地区藏族和羌族均分布在甘孜、阿坝州的高山大川之中,自然环境使两者在植物与动物纹样的题材分类中的影响尤为突出。在植物题材中,四川藏族的格桑梅朵纹和四川羌族的羊角花纹是两个民族最具特色的植物纹样,分别代表着其独特的人文情感与文化内涵。在四川藏族,格桑梅朵是生长在高原上的“野花”,花茎纤细但生命力顽强,象征着藏族人民坚韧不拔的精神。四川羌族地区的羊角花又名杜鹃花,是盛开在高山峻岭间的“山花”,之所以取名羊角花,是羌族人民对羊图腾崇拜的另一种方式。此外,四川藏族刺绣常见的图案元素包括忍冬纹、缠枝纹、长寿茅草等,螺旋状缠绕的草类植物常与簇拥的花卉相结合,不仅在视觉上富有节奏和动态感,而且在藏族文化中寓意着生命的绵延与繁荣;四川羌族刺绣常将富贵长寿的菊花、高洁的梅花、多子多福的石榴、象征丰收的麦穗等植物作为纹样元素,这是羌族人民生活艺术的写照。此外,两者有相同的莲花、牡丹纹,但相同的纹样题材却各自展现出独特的造型特征。与四川藏族刺绣中莲花、牡丹纹的瓣状形象柔美轻盈的写实风格不同,四川羌绣中其花瓣多用直线和折角来精炼概括,更趋于抽象。不同的造型表现出藏羌少数民族妇女们的观察力、想象力和创造力,极富审美价值,这种造型特征在四川藏族和羌族的刺绣图案中得到广泛体现。在动物题材里,牛和羊作为高原牧区的代表性家畜,它们不仅是经济基石,也是藏族和羌族文化与生活的核心要素。藏族人民对牦牛有一种深厚而特殊的感情,他们敬畏牦牛的强壮,又将它当成一种吉祥动物,奉之为“年神”和“护法神”,因此,四川地区藏族刺绣图案多出现牦牛元素。四川羌族刺绣中最突出的是羊头纹样,如“四羊护花”,羊与羌族生活密切相连,既是生活中的财富又是其精神支柱,羌族多羊毛制品,如羊毛织线、羊皮褂等,同时羊崇拜深植于羌族的社会组织与宗教仪式之中,作为氏族象征和祭祀祭品。此外,两者除了同样的龙、凤、蝴蝶等纹样外,在四川羌族刺绣图案中,还多源自生活题材的锦鸡、鸟等图案,以及与祖先崇拜相关的狗和狮子图腾等。

在民族信仰上,四川地区藏族人民普遍信奉藏传佛教,他们对于纹样的取材灵感大多来自与佛教相关的器物和字符。如宗教纹样中由八种佛教器物图案组成的“吉祥八宝纹”,字符纹样中“六字真言”“寿字纹”“雍仲纹”等反映着藏族人民对生命的崇敬、对佛祖的信仰、对幸福的追求。与四川藏族相比,羌族人民认为万物有灵,对太阳、山川、树木等自然之物怀着深深的崇敬之情。羌族原始崇拜观把它们与自然环境紧密联系,在纹样形态上多为自然崇拜纹样,如“太阳纹”“云纹”“火镰纹”等。

四川地区的藏羌刺绣中,几何纹样通常不具有传统吉祥图案的寓意,主要扮演着辅助装饰或保护衣物的“角色”。四川地区藏族的几何纹多用蜿蜒绵长的线条形,如弧线纹、折角纹、网格纹等;四川地区羌族则以几何图形为主,如以圆形、三角、菱形等几何为原型不断二次连续或对称变化。在羌族,几何纹有时也作为构图的主体框架,是重要的图形排列元素,如著名的羌绣“围城十八”。四川藏羌刺绣几何纹样的差异,深刻体现了两者独特的造型习惯与审美偏好。

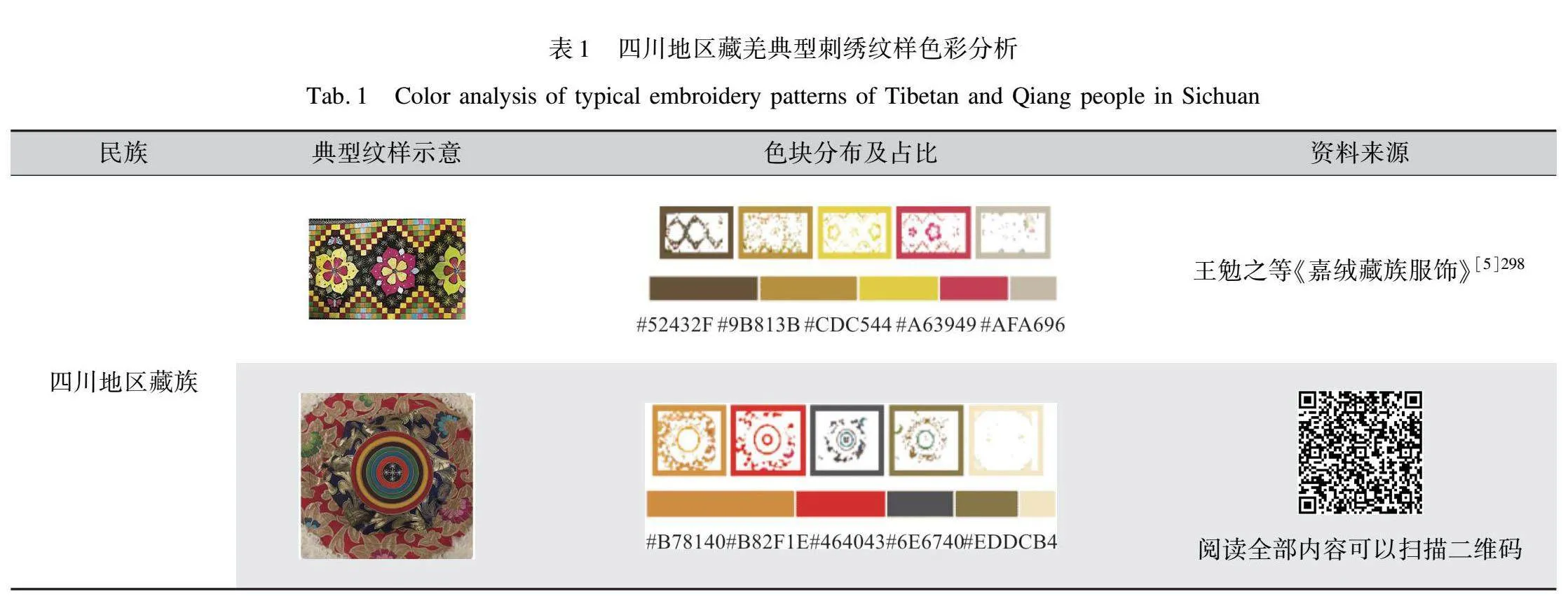

2.3 图案构成具有相同的团状与块状结构

许慎在《说文》中提到“羊大为美”,揭示了古代社会对美学价值的认同,这种认同涵盖了事物的完整、生动、丰富和美好。在刺绣艺术中,这种审美倾向表现为图案构图的对称性、均衡性和饱满性的统一。本文选取四川地区藏族和羌族的典型刺绣图案,将其构成特点进行比较,可以看出两者具有相同的团状与块状结构,如图3[2,5,8-9]所示。这种结构正是四川藏族和羌族人民对美的深层理解和实践。

团状结构的构图方式主要有对称、放射状、几何分割等,图案饱满集中,视觉重心突出,极富层次感,常作为主要纹样装饰,出现在胸前、围腰、瓦帕等服饰的显眼处,展现出刺绣纹样的全貌。如图3(a)中,四川藏族的“蝶恋花”图案呈对称结构的“米”字,蝴蝶纹的填充纹样以“米”字骨架为核心呈放射状,通过各种角度的对称排列,展现出图案的对称美、动态美和平衡美。这种图案构图的表现,与藏族人民的信仰和审美观念密切相关,是藏族人民受到藏传佛教“轮回”“圆满”追求的影响[6],使藏族刺绣图案在结构上追求对称与饱满,达到和谐统一的美感。如图3(b)中,四川藏族的“双鱼纹”以一条中心线为轴进行左右相对对称,形成视觉上的秩序美,给人简洁大方的视觉感受。团状构图将一个或多个主题植物、动物纹样与几何、器物、字符等组合,互相呼应,呈现“散而不散”的构图风格,符合传统民间“求大、求活、求全、求美”的审美需求。四川羌族的“四羊护花”“双龙戏珠”图案与四川藏族一样,采用了相同的放射状和对称状构图。但四川羌族刺绣在图案构图上更具多样性,增加了几何分割形式,以几何形为“骨架”,呈分割形态向四周平铺分散,体现放射与对称并重的特点。如图3(h)中,“围城十八”图案呈中心放射状,按几何化均衡分割,共为九层,每一层均有相应的图案对应。从内向外依次为:第一层是八瓣菊套万字纹为图案中心;第二层是羊角花及桃心纹,填补中心图案的空隙;第三层是“喜鹊闹梅”与牛头纹的组合;第四层是四个羊角花;第五层为大小桃子纹和小海棠花;第六层将“卍”字纹作边花;第七层是核桃纹作角花;第八层较为复杂,是圆菊花、金瓜纹、莲花杉树纹、蝴蝶纹四种花纹的组合;第九层是万字吊石榴作图案最外层的角花[7]。四川地区羌族刺绣构图和藏族刺绣构图一样对称饱满且变化丰富,但四川羌绣更擅于将多个纹样秩序性地组合排列,更注重结构化的构图理念,着重绣品的整体构思、布局与表现,展现了羌族人民饱满的情感特点与羌族妇女高超的绣法技艺[8]。

块状结构主要呈现连续性构图,如二次连续、四次连续等。二次连续状的刺绣图案狭长,连绵反复,颇具装饰性,常作为辅助装饰纹样对主要装饰纹样进行补充和点缀,主要运用于藏服上衣、羌族围腰和绣花鞋垫上,使整个服饰的装饰效果更加丰富多样。还可形成条状刺绣,分布在服饰衣襟、袖口、下摆等面积较小的区域,起到防磨损,使之牢固耐用的作用。如图3(c)中,四川地区藏族的十字纹与“S”形回纹结合,形成二次连续;四川地区羌族的牡丹花、梅花同蔓草连接,相穿插排列,使得纹样显得规整但不呆板。四次连续纹样以几何形为框架,填充单独纹样,如图3(e)中,四川藏族刺绣以十字纹嵌套在几何组合中;四川羌族刺绣用两个羊角花纹为一组作为单独纹样,平铺式分布在几何结构中。连续性纹样规整且富有变化的视觉效果,是四川藏族和羌族人民对美学的深刻理解和精湛技艺的体现。

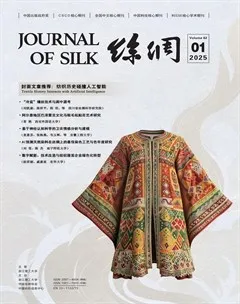

2.4 图案色彩选取与应用细节不同

色彩定量取样分析有利于四川地区藏羌刺绣色彩特征的表述和归纳,为了更加客观地研究四川地区藏羌刺绣图案的色彩爱好和用色特征,本次选取扫描版书籍[2,5,8]及线上博物馆中收录的纹样图片进行取样,利用色彩分析软件IMAGE COLOR SUMMARIZER进行用色提取与对比分析,如表1所示。本软件可以对图片中颜色的 RGB、HSV、LCH 和 LAB 进行计算并得出其平均值、中位数、最大值和最小值;同时能够根据所选图片进行色彩计算,得出各颜色在图片中的实际占比。

四川地区藏羌刺绣在整体上都呈现浓厚艳丽、对比强烈的效果,两者的刺绣色彩都以红色、黄色作主色调,巧用红蓝、红绿等对比色,注重色序排列,使得画面色调趋于平稳,色彩和谐统一,给人传达一种活泼、激情的感受。但四川地区藏族和羌族在刺绣色彩的选取与应用细节上却不完全一致。

在刺绣色彩的选择中,四川地区藏族主要采用藏地五色(蓝、白、绿、红、黄)。藏地五色中的蓝色代表的是蓝天与湖泊,寓意神秘和深邃;白色代表的是天上的白云,是纯洁、吉祥的化身;绿色代表草原,彰显生机与活力;黄色代表太阳与大地,寓意温暖敦厚;红色代表守护神,代表平安祥瑞,唤起人的热情,激励奋进。这五种色彩由苯教发展而来,苯教是藏族的原始宗教,它崇尚万物有灵的自然观。佛教传入藏地后,吸收并融合了苯教的许多元素,包括对色彩象征意义的使用。藏地五色不仅寄托藏族人民对生活的美好憧憬与祝福,同时展现他们身处高山牧场、高峰雪山环境的真实写照,是雪域高原中最靓丽的“风景”。羌族刺绣图案的色彩选取主要受民族信仰、习俗的影响和制约,古羌人的“巨石崇拜”、对太阳与火的崇拜及在《氐羌源流史》里记载“以黑为贵”的观念,使羌族服饰刺绣图案以白、红、黑为主色,再配合高饱和艳丽的黄、绿、蓝等色调,突出色彩秩序化的和谐之美。

在刺绣色彩的应用细节上,两者均将高纯度色作为主色,通过按明度从高到低或从低到高的排列推移,展现出显著的程式化特征。以嘉绒藏区的“阿日扎”(头帕)为例,其主色调为红色,与红黄、红绿、红蓝等色彩有序对比,再辅以黑色和白色进行调和,使得整体色彩生动自然。而在四川茂县赤不苏一带的羌族妇女瓦帕刺绣图案中,配色以正方形为单位纹样,红、绿、黄、白诸色按明度高低排列,彰显出和谐之美。在色块分布上,四川地区的藏族与羌族有所不同。藏族刺绣的主色种类更为丰富,通常红、黄、蓝、绿等色彩趋近等量分布,而黑色和白色则作为点缀小面积应用,使得色彩应用更为精巧,搭配效果也更为复杂。相比之下,四川地区的羌族则常以高纯度的红色为主色,巧妙运用红蓝、红绿等强对比的搭配,同时将大面积的黑色和白色作为刺绣图案的底色,使得明亮饱和的色彩在黑或白的底色中更显鲜明丰富,视觉效果突出而不失跳脱。

3 四川地区藏羌刺绣图案特征的成因

生活在四川高原的藏族和羌族由于地理环境的相似性,加之汉族文化和民间趋福观念的共同影响,其刺绣艺术在图案上显现出一定的共性。然而,这种共性并未掩盖两族各自深厚的民族文化和独特的审美倾向,呈现出各自显著的艺术风格特征。

3.1 形成相同点的原因

四川地区的藏族和羌族长期交错杂居,在历史上交流互动频繁,服饰上的刺绣图案便是最好的证明。由于两个民族具有相同的文化源头、相近的生活环境、相似的趋福理念,四川地区藏族和羌族的刺绣图案在分布位置、题材、构成形式等方面都呈现出了极其相似的艺术特征和审美风格。

3.1.1 相同的文化源头

首先,四川藏羌刺绣艺术均源于蜀绣,蜀绣是中国四大名绣之一,其技艺和风格对蜀地其他刺绣艺术产生了深远的影响,如在嘉绒藏族挑花、羌族挑花刺绣中能看出蜀绣的挑花、抽纱技法的痕迹[1]。文献和考古资料显示,最早的蜀绣纹样是古蜀三星堆中蜀王青铜人像服装上的龙纹、鱼纹、鸟纹。纹样的来源与古蜀国的自然崇拜有关,此观念在当今藏族和羌族的刺绣题材运用中占据重要地位。

其次,从历史发展的角度来说,藏族、羌族与汉族有着紧密联系。据《新红史》载,早在朗日伦赞时期,汉藏两地已开始交往,藏族从汉族引入了历算和医药,到松赞干布时代及其后,文成、金城二公主的入藏联姻,为西藏带来了大量的汉文化[10]。后在唐代,茶马古道的开辟,搭建了以汉族、藏族为主体的多民族经济往来的桥梁,为多民族文化、宗教文化的交流提供了途径,四川康定作为“茶马互市”中的汉藏第一城,是汉藏文化交流的见证[11]。如今的羌族作为古羌族中最完整的一支,其文化亦在汉羌交流中不断演变。《竹书纪年》记载:“成汤十九年,氏差来贡。”《史记·六国年表》记载:“禹兴西差。”说明古羌与夏朝及传说中的古蜀国有密切渊源[12]。随着历史发展,羌族在魏晋南北朝时期开始卷入兼并之战,加深了与包括汉族在内的各民族间的交流互动。进入隋唐至两宋时期,羌族在封建教化政策的引导下稳步发展,与汉族的融合也日趋显著。到了明清时期,随着改土归流政策的广泛推行,羌族与汉族之间的交流愈发频繁,其文化交融亦达到新的高度。因此,如今四川地区藏羌刺绣图案有汉族刺绣的影子也不足为奇了。

3.1.2 相近的生活环境

四川是一个多民族省份,其中包括藏族和羌族等多个民族聚居区。四川地区藏族集中分布在四川西部的甘孜、阿坝藏族自治州和木里藏族自治县,与青藏高原紧密相连;羌族聚居区于四川以北地区,处于青藏高原的东部边缘, 羌寨一般建于高山之上,如在阿坝羌族自治州的茂县、汶川、理县、松潘、黑水等县及绵阳市的北川羌族自治县[2]。四川羌族聚居区与藏族聚居区同属甘孜、阿坝一带,就甘孜州而言,其地理环境多样,包括海拔4 000 m以上的游牧区、3 000 m以上的半农半牧区和2 000 m以上的河谷农牧区。多样的自然环境使四川地区藏族和羌族形成了游牧生活及种植农作物为生的农耕生活[12]。这样的生活方式也影响着两者的服饰文化,特别是在刺绣艺术上。由于自然环境与物资的相似性,四川地区藏族和羌族在刺绣题材上常出现相同的动植物元素,如牧区特有的牛、羊;喜暖的牡丹、耐寒的梅花等。其次,从羌族地区地理位置来看,羌族聚居区位于岷江上游,它的西边往马尔康方向的理县、孟董沟、麻窝等地分布着部分藏族,它的东边往成都、九寨沟方向则分布着更多的汉族。由此可见,四川地区的藏族与羌族部分交错居住,使得四川地区藏族与羌族的交流愈加频繁,经济文化甚至生活方式都会相互影响。

3.1.3 相似的趋福理念

自古以来,中国百姓都怀揣着对平安顺遂、安居乐业、吉祥如意的热切期盼,将各种动物、植物、器物等赋予“吉祥”的寓意,这些寓意在民俗节日、衣着打扮中得以生动展现。四川地区藏羌人民同样如此,常将一些象征美好的自然之物转化为吉祥题材应用在刺绣图案中,来展现独特的民族风情,传达他们内心的美好祈愿。

由佛手、石榴、桃子组成的福寿禄三多纹样,原是汉族的吉祥图案,寓意多福多寿、多子多孙,藏族受汉族文化影响,常将此纹样应用于女性头巾、围裙等位置的刺绣图案中[8]。同时,藏族人民对牦牛怀有深厚的崇敬之情,将其视为吉祥之兽,牦牛的牛角也被艺术化地转为刺绣纹样,常见于藏族男子的上衣、领口等部位。羌族的图腾中,树纹崇拜承载着羌人对生命的深深祈祷,古老的羌族处于深山之中,对自然的依赖性强,他们在古歌中歌颂“天地最大,神林之后最为壮丽”。他们敬树木为生命的象征,这种对树木的崇敬在羌族的古歌、祭祀仪式和刺绣艺术中都有所体现[14]。这些具有深刻意义的刺绣图案正是积极正面的象征,不仅映射出少数民族的生活习性,更是人们的内心信仰和精神世界的反映。这些图案的融入,让刺绣作品展现出生命力,增强其情感共鸣。

3.2 形成不同点的原因

虽然四川地区的藏族和羌族长期居住在相同的地理环境,孕育了一脉相承的藏羌民族文化,但也保留了各自的个性。不同的宗教信仰和艺术风格使两族刺绣都保留了各自独特的图腾图案和色彩特征。

3.2.1 宗教信仰与原始崇拜

同属古羌族的藏族和羌族,对自然怀有深深的敬畏之情。他们在原始崇拜上,均持有“万物有灵”的观念,展现出以自然为尊的特质。但随着历史发展与文化传播,到了公元7世纪中叶,佛教传入吐蕃,与藏族的历史文化相融合,逐渐形成了独具藏族特色的藏传佛教。因此,藏族的藏传佛教与羌族的原始崇拜,使得藏族和羌族在民族心理与文化认同上呈现出显著差异,进而衍生出各自独特的图腾纹样,这些纹样在刺绣艺术中得到了生动的体现。

四川地区藏族刺绣图案题材深受藏传佛教的影响,具有浓厚的宗教色彩和美好寓意。如十字纹、八宝纹等既具装饰美,又富宗教和哲学内涵,藏族人民通过这些刺绣图案,表达对美好生活的向往,祈求吉祥和幸福。四川地区羌族人民的生产生活与自然息息相关,对自然中的太阳、火、树木等崇拜化为图腾纹样用于刺绣中,这是羌族人民把自己与祖先相联,以求达到精神上的共鸣,祈求神明庇佑的心理。且羌族没有文字,刺绣不仅起到保护与装饰服饰的效果,刺绣图案也记录着历史事件。在古羌人大战戈基人的羌戈大战中,记载了古羌人运用阵法“围城十八层”打败戈基人,成功夺取领土、找到新的生存栖息地的故事。不同的宗教信仰下的刺绣纹样反映出藏族与羌族审美观念和文化发展轨迹,为民族增添了许多神秘色彩。

3.2.2 艺术风格与审美观念

唐卡作为藏族宗教艺术的瑰宝,其绘画题材与刺绣中的宗教题材密切相关,四川藏族地区刺绣图案的构图及色彩审美应用,很大程度上受唐卡绘画风格的影响。刺绣图案中团状的集中构图和唐卡中心构图法相对应,都要求画面统一和谐;在色彩应用上,刺绣与绘画虽使用的工具、材料不同,但都讲求红、黑、黄等色的对比应用,突出色彩秩序之美,此外,刺绣中浅浮雕的艺术效果和质感也受到了唐卡绘画风格的启发,使得刺绣作品在视觉效果上更加立体生动。

相比之下,羌族刺绣图案的审美观念根植于羌族人民对自然和生活的热爱,以及他们长久以来的审美实践积累之中。四川地区羌族刺绣图案通常以自然景象、动物、植物等生活气息浓厚的元素为题材,采用具象和抽象结合的艺术手法进行元素提取、图案构造。四川地区羌族刺绣图案体现了羌族人民真挚的情感、自然朴素的审美观念和对生活的独特感悟。羌绣在羌族社会中具有特殊的意义,长久以来一直是评判羌族妇女心灵手巧的重要标准之一,羌族女孩从小便跟随外婆或母亲学习羌绣,这种“一对一”的言传身教方式确保了羌绣技艺的传承[1]。在这个过程中,刺绣图案的题材、构图和色彩等特征得以延续,而羌族刺绣的审美特征也在这一传承过程中不断积累、发展和完善。

4 结 语

四川地区的藏羌刺绣图案均是他们历史文化、生产生活及宗教信仰等方面的独特表现,是各自族群独有的文化符号。本文通过对四川地区藏羌刺绣图案特征的对比研究,发现同源蜀绣的藏羌刺绣因相同的文化源头、生活环境与趋福理念使得四川地区藏羌刺绣图案在分布、题材、构图、色彩中具有较多共同之处,其差异则在宗教信仰与审美观念中体现。从刺绣图案分布来看,不同的服饰形制会影响一定的分布位置;从刺绣图案题材看,题材的构成主要与自然环境、宗教信仰有关,但四川藏族信奉藏传佛教,图案多宗教器物纹、文字纹;从图案构成看,大致分为团状与块状结构,但羌族更具复杂的构成形式;从色彩设计上看,两者都运用高饱和、强对比的色彩,但四川地区藏族较羌族色彩应用更丰富,色彩排列更跳跃。因此,将四川地区藏羌刺绣图案从溯源上进行梳理,分析其流变与发展,厘清四川藏羌刺绣图案特征的异同,多维度、多视角地诠释刺绣图案背后的人文内涵和社会价值,这不但有利于藏族和羌族民族特色的凸显和辨别,更能从艺术维度更好地保护与传承藏族和羌族的刺绣艺术,对其制定符合历史价值和因地制宜的保护策略,实现藏羌刺绣文化的弘扬。

参考文献:

[1]刘海燕. 乡村振兴战略下西南刺绣艺术教育研究: 以四川涉藏地区为例[J]. 四川民族学院学报, 2023, 32(5): 27-32.

LIU H Y. Research on embroidery art education in southwest China under the rural revitalization strategy: To take Zang-inhabited areas in Sichuan as an example[J]. Journal of Sichuan Minzu College, 2023, 32(5): 27-32.

[2]范欣, 钟茂兰, 刘元忠. 中国少数民族服饰文化与传统技艺: 羌族[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2022.

FAN X, ZHONG M L, LIU Y Z. Ethnic Minority Costume Culture and Traditional Techniques: Qiang Ethnic Group[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2022.

[3]赵敏. 中国蜀绣[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2011.

ZHAO M. Chinese Shu Embroidery[M]. Chengdu: Sichuan Science and Technology Press, 2011.

[4]许静, 张皋鹏. 羌族刺绣图案设计探源与分析[J]. 丝绸, 2012, 49(7): 49-54.

XU J, ZHANG G P. Exploration and analysis of the origin and design of Qiang embroidery patterns[J]. Journal of Silk, 2012, 49(7): 49-54.

[5]王勉之, 多尔吉. 嘉绒藏族服饰[M]. 北京: 中国藏学出版社, 2015.

WANG M Z, DUO E J. Costumes of the Gyarong Tibetans[M]. Beijing: China Tibetan Studies Press, 2015.

[6]李玉琴. 藏族服饰文化研究[M]. 北京; 人民出版社, 2010.

LI Y Q. Study on Tibetan Costume Culture[M]. Beijing: People’s Publishing House, 2010.

[7]郑姣, 董畅, 王墨兰. 汶川绵虒羌绣图案“围城十八”图像解析[J]. 装饰, 2019(1): 112-115.

ZHENG J, DONG C, WANG M L. Image analysis of the “Besieged City 18” pattern of Chiang embroidery in Miansi, Wenchuan[J]. ZHUANGSHI, 2019(1): 112-115.

[8]钟茂兰, 范欣, 范朴. 中国少数民族服饰卷: 羌族服饰与羌族刺绣[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2012.

ZHONG M L, FAN X, FAN P. A Volume on Chinese Ethnic Minority Costumes: Qiang Costume and Qiang Embroidery[M]. Beijing: China Textile amp; Apparel Press, 2012.

[9]张京, 邓廷良, 陈静, 等. 羌族服饰: 飘逸的云朵[M]. 成都: 四川美术出版社, 2015.

ZHANG J, DENG T L, CHEN J, et al. Qiang Ethnic Costumes: Graceful Clouds[M]. Chengdu: Sichuan Fine Arts Publishing House, 2015.

[10]王明珂. 羌在汉藏之间: 川西羌族的历史人类学研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2022.

WANG M K. A Study on the Qiang People in Western Sichuan: Historical Anthropological Study of the Qiang People Between Han and Tibetan[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2022.

[11]马润泽, 刘海燕, 杨瑞. 康巴藏族服饰图案的形式特征及文化内涵[J]. 西部皮革, 2023, 45(11): 142-144.

MA R Z, LIU H Y, YANG R. The formal characteristics and cultural connotation of Kangba Tibetan costume patterns[J]. West Leather, 2023, 45(11): 142-144.

[12]张世均. 中国西南民族文化与社会发展研究[M]. 北京: 民族出版社, 2022.

ZHANG S J. Research on the Cultural and Social Development of Southwest Ethnic Minorities in China[M]. Beijing: The Ethnic Publishing House, 2022.

[13]周裕兰, 刘康杨, 袁光富. 甘孜州藏族服饰的特点及成因探析[J]. 四川民族学院学报, 2018, 27(6): 16-21.

ZHOU Y L, LIU K Y, YUAN G F. The characteristics and their causes of Tibetan costumes in Garze prefecture[J]. Journal of Sichuan Minzu College, 2018, 27(6): 16-21.

[14]张乔. 麻柳刺绣与羌族刺绣图案的比较研究[D]. 重庆: 重庆师范大学, 2018.

ZHANG Q. A Comparative Study on Embroidery Patterns of Maliu and Qiang[D]. Chongqing: Chongqing Normal University, 2018.

[15]甄秀洋. 藏族服饰图案在视觉传达设计中的应用与思考[J]. 西部皮革, 2021, 43(10): 10-11.

ZHEN X Y. Application and thinking of Tibetan costume patterns in visual communication design[J]. West Leather, 2021, 43(10): 10-11.

[16]唐琴. 羌族服饰结构研究: 以四川地区羌族服饰为例[D]. 北京: 北京服装学院,2019.

TANG Q. Study on the Structure of Qiang’s Costumes: Taking Qiang’s Costume in Sichuan as an Example[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2019.

[17]赖文蕾, 李斌, 陈东生. 台湾高山族北赛夏人与泰雅人服饰特点比较研究[J]. 丝绸, 2022, 59(6):148-153.

LAI W L, LI B, CHEN D S. A compare research on the clothing characteristics of the northern Saisiyat and Atayal in Taiwan[J]. Journal of Silk, 2022, 59(6): 148-153.

A comparative study on the characteristics of Tibetan-Qiang embroidery patterns in the Sichuan region

XIAO Qingrui, LIU Haiyan

(College of Fashion and Design Arts, Sichuan Normal University, Chengdu 610000, China)

Abstract:The Sichuan region is one of the important habitats for the Tibetan and Qiang ethnic groups, with a long history and profound cultural heritage, nurturing the rich and colorful clothing culture. Embroidery art, as an important part of Tibetan and Qiang clothing culture, not only demonstrates exquisite craftsmanship but also carries profound and long-standing ethnic cultural heritage with its diverse embroidery patterns.

The study focuses on the embroidery patterns of the Tibetan and Qiang ethnic groups in the Sichuan region, systematically organizing collected materials and conducting a literature review and comparative analysis. It explores the characteristics of these patterns across four dimensions: distribution, thematic selection, compositional features, and color design. Findings indicate that while the embroidery patterns of the Tibetan and Qiang in Sichuan share a common origin in the ancient Shu embroidery, each ethnic group’s art has evolved to have distinctive styles and characteristics over time. Both Tibetan and Qiang embroidery patterns in the Sichuan region exhibit a high degree of similarity in terms of distribution, thematic content, and compositional structure, yet there are notable differences in color usage. The distribution of embroidery patterns is influenced by the structure of the garments, with themes often related to the natural environment and religious beliefs. Tibetan embroidery in the region, due to the widespread practice of Tibetan Buddhism, frequently features religious motifs and scripts. Regarding compositional structure, while embroidery patterns generally consist of round or block shapes, Qiang embroidery in Sichuan is noted for its intricate compositional variations and more complex forms. Both employ high saturation and strong color contrasts in their designs, but Tibetan embroidery in Sichuan tends to utilize a richer color palette and exhibits more dynamic color arrangements compared to Qiang embroidery. The similarities and differences between the two are rooted in the cultural origins, living environments, religious beliefs, and artistic styles of the Tibetan and Qiang ethnic groups.

By systematically collecting, organizing, and analyzing the characteristics of Tibetan and Qiang embroidery patterns in Sichuan, this paper not only showcases the commonalities and disparities from multiple perspectives but also delves into the cultural and social implications behind the patterns. This endeavor aims to profoundly understand the similarities and differences between Tibetan and Qiang embroidery from an artistic perspective, enriching the theoretical substance of art research and providing vital practical guidance and theoretical support for the protection and inheritance of these embroidery arts in the Sichuan region.

Key words:the Sichuan region; the Tibetan ethnic group; the Qiang ethnic group; embroidery; pattern characteristics; influencing factors