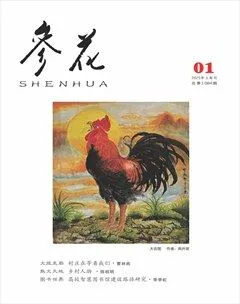

车轮飞奔马蹄儿忙

“长鞭哎那个一呀甩吔,叭叭地响哎,哎咳依呀,赶起那个大车出了庄哎哎咳哟……”这是一九七四年上映的电影《青松岭》的主题歌《沿着社会主义大道奔前方》。歌词中的大车在汽车尚未普及的年代,是重要的陆路运输工具。大车又称马车、太平车、胶皮车,由牲畜或者人牵引,承载稻穗、麦子等各种农作物,以及砖石、土木及其他重物。

一

早些年的大车是木轮的,我们队里就有一辆,乡亲们都叫它“铁轴车”。大车古时称“轩”。车的发明,改变了人类落后的肩挑、棒抬、撬搬方式,推动了社会的进步和发展。《世本·作篇》载:“奚仲作车。”《淮南子》载:“见飞蓬转而知为车。”杜佑《通典》载:“上古圣人,睹转蓬为轮。轮行可载,因物知生,复之为舆。舆轮相乘,流运罔极,任重致远,以利天下。”又据《淮南子·氾论训》载:“而作为之楺轮建舆,驾马服牛,民以致远而不劳。”

人类不但学会了驯服牲口,还把马、牛作为动力来拉车。车既是交通工具,又是生产工具。历史上的车都是随着生产技术的不断改进而发展变化的,演变出多种多样的车。我们祖先造车的先进技术,使木轮大车得以流传延续了四千多年,这也是祖先留给我们的宝贵财富。

《王祯农书》载:“《考工记》曰:‘大车……牝服二柯。’郑玄谓:‘平地任载之车。’……凡造车之制,先以脚圆径之高为祖,然后可视梯槛长广得所。制虽不等,道路同轨也。中原农家例用之。”

大车是农家的靠山,是生产生活的支柱。不管家境困窘还是殷实,大户还是草棚,大车是万万不能没有的。有了它,日子总会轻装上阵,总会有盼头。农人的重活儿几乎一件不落地落在大车上——送粪、拉庄稼,还有走亲串友。行走时常常可以听到“吱扭、吱扭”有节奏的乐音,车轮轧出了历史的节奏。

胶皮车的出现,使大车又先进了。车轮变成了胶皮轮胎,最关键的是有了滚珠车轴,再加上轮胎充气后载重量成倍地增加,走起来既轻便又平稳,省了不少劳动力。胶皮车通常用两三匹骡子或马来拉,并用其中一匹最有力气的骡子或马驾辕。从车轴中伸出的长长的如麻花一样粗细的几根皮绳,并排套两匹或三匹骡马拉稍。

二十世纪六七十年代,拥有胶皮车成了一个村子富裕的标志。因为有了胶皮车,不但村里的年轻小伙子好娶媳妇,而且外村的姑娘也愿意嫁过来。当初,听说我们村里要置办胶皮车,一时间,这事儿可成了村里人茶余饭后时常议论的话题。

二

在我的记忆深处,队里有四辆车:一辆铁轴车,三辆胶皮车。拉车的主要是马、骡、驴或牛。在我们老家,一般的大车是“两挂”的,就是一匹马或骡子驾辕,前面再有一头牲口拉帮套,谓之“稍子”。拉重物的时候,大车可以变成“三挂”的,一匹辕马,两个“稍子”。

那时候,人们管赶大车的叫车把式。车把式可是个人人羡慕的活儿,无论春夏秋冬每天都是整工分不说,还有很多公差,时不时有些意外的小收获。因此,车把式在人们心目中的地位很高,村里有很多年轻人都愿意学做车把式。

能称得上车把式的是赶大马车的,生产队里的驴车、牛车也要有人赶,但这些人只能叫赶车的。“一等人跑外交,洋车手表大提包。二等人赶大车,小鞭儿一摇一块多……”这是二十世纪七十年代初农村自娱自乐编出来的顺口溜,也是车把式在村里地位之高的真实反映。

然而做一个优秀的车把式并非易事,需要进行长时间的训练与磨合,要付出一定的艰辛。车把式赶着马车进退自如,就跟现在驾驶汽车一样,前进、倒退、起步、停车、拐弯、掉头,等等,哪样也离不了。我觉得赶车比开汽车难得多,因为牲口是活的,是有智商的,是需要特别准确的吆喝牲口的一套口令的。“嘚儿——驾”,是吆喝骡马起步,“哦,哦——”是向右转或向右靠,“咦,咦——”是向左转或向左靠,“吁——”是停止,“稍,稍——”是向后倒。这声声口令,在我听来,就是在田野里奏响的美妙的交响乐,是那样的亲切,那样的迷人。

车把式还要吃得了苦,受得了累,耐得住寂寞。套车、装车、卸车要样样精通,鞭子抽得脆生,对牲口倍加爱护,了解牲口的脾气秉性。歇着的时候给骡马布上草料,卸了车,马上让牲口就地打几个滚儿解解乏,然后在井里打一桶清凌凌的水,让它们足饮。回到饲养处给骡马清洗皮毛,等等,这些都是车把式分内的事情。

三

我三叔就是个挺优秀的车把式。他中等身材,身体很健壮,黑红的脸膛,重重的眉毛,眼睛不大但炯炯有神。天气热的时候,经常光着膀子,或者穿件跨栏背心,一条黑色的缅裆裤,一双方口黑布鞋,从来不穿袜子。腰间没有皮带,只用一长条子黑布紧勒着,一根长烟袋斜插在腰间,上面系着个烟袋荷包,装满了旱烟。胳膊上凸出的肌肉十分显眼。三叔一年四季没有闲着的时候,天天赶着大车下地干活儿,或者外出拉脚,像个铁疙瘩似的,连个感冒都不得,严寒酷暑,风里雨里,履行着他的职责。

三叔赶的是两匹枣红马拉的上好的胶皮车。

春天往地里拉粪,拉种子。夏天往家拉青草,拉高粱叶子,拉甜瓜、面瓜、青皮、条子瓜。麦秋的时候,三叔和他的枣红马更忙了,天边刚刚露出鱼肚白,他便套车到地里拉小麦,一车车金黄色的小麦,像小山似的被拉回家,一天往返无数次。要是赶上麦收时节下大雨,地里下不去车,三叔只好拉上一帮人跟车,把地里的麦个子背到渠埝上,然后装车,拉回场院里。每一趟都是大汗淋漓。

一年中,战线最长的时候是秋收时节,棒子、高粱、花生、白薯、黄豆、绿豆、黑豆、谷子、棉花……所有庄稼的秸秆,都得拉回家。可以想见劳动的强度。每到这个时候,三叔都会给枣红马多加点精饲料,有黑豆、棒子粒、麦麸子,等等。

我放农忙假,参加队里劳动,最爱干的活儿就是跟车拉豆子。活计不累,只管在车上把挑上来的豆秸秆用脚踩结实,拿把镰刀把豆秸秆弄平整,最后拽过大绳,帮着三叔用绞棍把装得高高的一大车豆子勒紧,便完成任务。随后我往车上一躺,悠悠然地哼唱着小曲,或干脆睡上一觉。三叔可不一样,装上车的豆子,是他一钗子一钗子从地上挑上去的,装车又是个技术活儿,装窄了,装得少,不够载;装歪了,容易坍塌,耽误事,必须整整齐齐,宽窄适度,高矮合适。赶车、装车、卸车,都是三叔的事儿。

那年秋天,大爷爷家的大儿子秋月跟豆子车,他和我是同龄人,但他比我大一辈,我得管他叫叔。还是三叔赶车,去拉黄豆。那时候种地,黄豆跟棒子是间作的,两垄棒子一垄黄豆,棒子早就收完了,只剩下满地的棒子茬子和一铺铺黄豆。黄豆秸秆比较短,也比较坚硬,不太好装。再加上跟着挑豆铺装车的是刚参加劳动不久的年轻人,装车没有经验,装着装着就歪了,三叔赶紧用自己手里的钗子修正。秋月在车上踩车,前前后后、左左右右都得伸脚,也挺忙活。车装得差不多了,三叔拉开大绳,打上绞棍,赶车便走。上一个斜坡的时候,土路上有个大坑,三叔一眼没照顾到,车轱辘陷在坑里,大车一歪,躺在车上的秋月一下子从车上滚了下来,不偏不倚,屁股重重地砸在了棒子茬子上。秋月尖叫一声,从地上爬起来,只见茬子被砸劈了,秋月的裤子也撕了一道口子,幸而只是屁股微微发红,啥事没有。我们这个乐呀,三叔却神情严肃,自责道:“这都怪我,没看清路,太危险了。”三叔又转头安慰起秋月:“从三米高的车上摔在茬子上,屁股愣没事儿,你这孩子肯定有福!”不久,秋月“铁屁股”的外号传遍了整个村庄。连女孩子都叫他“铁屁股”。三叔的话挺准的,秋月高中毕业后考上了大学,后来成了城里的公务员。他每次同家人回老家的时候,都不忘记去看看三叔。

四

三叔有空就帮别人拉东拉西,给小子娶媳妇儿,给闺女送彩礼,给姑爷接丈母娘,三叔把这都当成分内的事。拉土垫庄户,拉坯打炕,谁家的猪该交了,三叔也是毫不犹豫地拉着就去。那年月不讲报酬,你帮了我的忙,我管你一顿饭,一壶大直沽,一盘子炒鸡蛋,往热炕头上一坐,吃着喝着说着,就什么情谊都有了。三叔的人缘儿,在村里铁第一。

“明天一早儿去抢喜糖啊!老张家娶媳妇!”三叔带来的喜讯使我们这些赖在被窝里过礼拜天的小孩子一反常态,老早起来,成帮结队地来到办喜事的人家,等待着天女散花般的喜糖从天而降的那一刻。

秋收过后,到了相对的农闲时节,粮食分到家里,生产队结算之后,家家户户都分了红,一年的辛勤劳作终于有了收获。俗话说,男大当婚女大当嫁。头两年定了亲的儿女亲家们,在媒人的说合下,终于敲定了成亲的佳期,男女双方便开始了紧锣密鼓的张罗。布置新房,赶集上店儿,置办彩礼,邀请亲朋……一系列的准备之后,喜期临近了。

那时候娶亲都用马车,尤其是三叔的马车。村里谁家娶媳妇,都得提前跟三叔预定。三叔给我们提供的情报十分准确,尤其是喜车到了村口时,鞭炮一响,我和伙伴们便蜂拥而上,讨个喜钱,要块喜糖,把气氛烘托得热热闹闹。东家尤为高兴,给我们发着喜糖,乐得满面春风。

我家族的哥哥多,他们娶媳妇都有我的角色。记得三哥娶媳妇那天,好像我刚刚睡着,就被姐姐们从被窝里薅了出来,三叔赶的大马车已经等在门口了。喜车就是队里的胶皮车,新刷了桐油,用新的芦席把车尾部围起来,用红绳固定住。车厢上用同样的芦席搭个棚子,车上贴满了奶奶们用自己的巧手剪出的大红“囍”字,车辕上、车帮上、车尾上、胶皮轱辘上……到处都是,连枣红马也披上了红绸子,显得更加英俊。三叔的鞭子穗也是新换的,火红火红的。几声鞭子响,我们出发了,一路颠簸一路歌,我兜里揣着红色小鞭炮,经过村庄或空旷的原野就点上一挂,噼里啪啦一阵响,也不知都惊动了谁。三叔则在路过桥梁或道路拐弯处响上几鞭子。接了新媳妇儿,得了块八角的喜钱,心里格外舒畅。天刚蒙蒙亮,我们娶亲的大车凯旋了。我首先蹦下车来,向屋里跑。但见大妈端坐在炕上,怀里抱着个木头墩子,嘴里念念有词。我很是好奇,忙问缘由,大妈只是神秘地冲我笑,嘴里发出模模糊糊的声音:“抱墩子,抱孙子……”乐得我前仰后合。一阵鞭炮过后,新媳妇儿被搀进新房,坐在炕上,靠着被窝摞,开始了“坐福”。

典礼、喜宴过后,三叔还有回姑爷、会亲家、住头趟家等好多任务。等一切都忙完了,三叔才卸了马车,给枣红马拌上草料,饮了水,拖着疲惫的身躯回到家里,把喜钱交给三婶,倒头便睡。

夜深了,一切都恢复了平静,这个古老而美丽的小村庄又开始了新的故事。

五

三叔赶车也有走麦城的时候,好在都像电影胶片里的片花,不好看,但也无关剧情,有惊无险。

那年秋后,地里的庄稼早就拉完了,进入了拉秸秆的环节。秸秆在我们老家俗称柴火,可别小看这柴火,家家户户的灶膛没它可不行,饭做不熟,炕凉冰冰,那日子还咋过?把柴火拉上来,分到各户,家庭主妇才搂住心口窝了。三叔的那挂马车整日早出晚归的,到了傍晚已经是人困马乏了。卸完一车柴火,三叔挥动着鞭子,赶着空车往地里走,这时太阳快要落山了,三叔跟太阳赛跑,抢着拉最后一趟。枣红马显得累了,脚步慢了许多。三叔坐在车辕边,掏出烟袋锅子在烟袋荷包里一转,烟袋锅子里旱烟就挤满了,三叔不紧不慢地掏出火柴,刚要划火,猛然间枣红马蹿了起来,玩命似的顺着田间小路狂奔。三叔没有丝毫防备,赶忙伸手拉闸,闸没摸到,自己却被甩了出去。三叔就是机灵,在摔到地上的一刹那,顺势往外一滚,车轱辘擦着他的腿飞了过去。好悬!车轱辘要是轧在三叔的腿上,轻者骨折,重者后半辈子就得跟轮椅做伴了。

三叔一个骨碌从地上爬起来,朝着车上的我和知青大张使劲儿地喊:“抓住车帮,别松手,趴下,趴下!”他边喊边追赶惊了的马车。我和大张早就慌了神,手足无措,任由大车颠簸得“叽里咣当”乱响。大张是在城市长大的青年,更是没见过这阵势,吓得眼都直了。我俩蹲在车厢里,双手死死地抓着车帮,总算没被甩出去。

枣红马被一条大渠挡住了去路,跑了挺长一段时间可能也是累了,或者受惊吓的记忆消失了,它停了下来。我和大张依旧惊魂未定,颤颤巍巍地从车上挪下来,我看见大张的那张脸惨白惨白的,裤子已经湿透了。

三叔跑了过来,牵住枣红马,不住地抚摸它的头,摩挲着它的脖子,然后把车调正。我们心有余悸,不敢再上车了,跟在车后步行。到了饲养处天已经大黑了,三叔卸了车,拴好枣红马,用刷子仔仔细细地给它梳理了一遍鬃毛,又找饲养员给枣红马的草料里多添了些硬料……

三叔的腰受伤了,在炕上趴了一个多星期,贴了好多天膏药,总算好了。三叔上了年纪以后,得了腰椎间盘突出症,压迫神经,腰和腿疼得厉害,走路都困难。三叔说是没有大车赶了,吃饱了待着,闲得。家人劝着他去了几家医院,都没有啥特别好的办法,建议保守治疗。三叔在炕上躺不住,每天老早就起来,拿着他那杆长鞭去村南大渠边变着花样地抽。那声音,响亮、清脆,遛弯的老人们情不自禁地驻足喝彩,"三叔仿佛又坐在车辕上,赶着他那三挂的大车飞奔在大路上、田野里。突然有一天,鞭声停了,三叔真的起不来炕了。可三叔的梦里都是赶大车的事,嘴里总是喊着“驾!驾!驾!”

六

三叔手很巧。要是“稍子”马把帮套的大绳拉断,他会用“插绳”的手艺把拉断了的绳子按茬口接起来,能给队里省下一笔不小的开销。他还经常自己鼓捣鞭子,三根韧性好的细竹枝,拧成麻花,编成了鞭杆子,不知从哪里淘换来的上好的牛皮条精心编成了鞭绳儿,最前头伸出一根细鞭梢儿。鞭绳的上半截,还特意拴上一缕红缨,这一点缀显得格外漂亮。这鞭子挥起来得心应手,长鞭一甩,发出“啪”“啪”的悦耳的声响,回荡在空中,弥漫在静寂的田野里。

到了隆冬季节,彻底农闲了,三叔便要去很远的蓟县(今蓟州区)山区去拉脚了。据说可以给生产队挣一笔钱,三叔自己也可以每天落个块八角的补助。那时候,农村大搞农田水利建设,需要大量的毛石、条石、石板、水泥、沙子、砖等材料,运输当然就靠大车了。冬天,正是拉脚的黄金期。各个生产队都派大车参加,三叔就是主力队员之一。

大车出行前,细心的三叔把苫布、提灯、草料包、笸箩等物品一件件装上车。苫布是用来遮风挡雪的,提灯是夜间赶路的照明工具,有了草料包和笸箩,牲口保准不会挨饿。三叔还随身带着刀具,一旦遇到危险,可以用来自救。

三叔自己更是披挂整齐,厚棉袄、棉裤,里面嵌着柔软的兔毛的大头棉鞋,皮帽子,棉手套,脖子上扎着条线围脖儿,外面还套了件老羊皮袄。厚厚的铺盖用绳子捆紧,卡在车帮前边,当靠背儿。天寒地冻,北风号叫,土路冻得铁板般坚硬,遇上个坑坎儿大车颠起来老高。那叫个冷啊!山里面更冷,即使全副武装,还是冷,实在冻得不行了,就得下车跑一会儿,暖和暖和冰冷僵硬的双腿。

一次,全公社马车队拉了石头往回赶,走一段上坡路,快上到坡顶时,前面的马车无论赶车的如何使劲儿吆喝、挥动鞭子抽打,都拉不上去。后面的马车全被挡住了,赶车的都走上前主张卸车让道。三叔一声不吭地站在旁边抽烟,观察一阵后,对赶车的说:“让我试试,不行再卸车。”三叔走近马车喊了一声“嘚”!打招呼稳住牲口,甩手朝驾辕的骡子一鞭打去,几乎同时“啪,啪”两鞭分别打向两个边套,所有牲口迸发合力,一气把车拉上坡顶。三叔赢得了同行的尊重。

从家里到蓟县山区一个来回,赶上天气状况良好,少说也得两天,有时候一去就得三四天才能回来。我总是盼着三叔早去早回,因为他每次回来都会捎来平日里见不到的苹果、酸梨、大柿子、核桃……

这样一来,三叔他们就要住大车店。大车店非常简陋,四方形大院儿,地上墁着青砖,倒是挺干净。院子一侧是牲口棚,内置拴马桩,牲口槽子一字排开。院子里有一口水井,供人畜饮水。客房是大火炕,铺着芦席,行李卷横七竖八地摆了一炕,屋里暖烘烘的,炕烧得挺热。住店的人还算不少。大家刚住进来,谁也不认识谁,一见面,彼此打着招呼,一会儿就都熟了。大家盘腿坐在炕上,拧一锅子老旱烟,一边吧嗒吧嗒地抽上几口,一边聊着天。乏了,便鼾声四起,谁也顾不得谁了。

七

分田到户后,为了种地方便,家家都置办了大车、小车,买来骡马、毛驴、黄牛。村里的主要劳动力都成了赶车人,三叔成了全村人的教练,赶车时有个啥问题,都来找他讨教,他也是毫无保留地告诉大家。

那一年,我家种了十三亩棉花,秋天来了,棉桃咧嘴笑了,绽放出雪白的棉花,整片棉田像是覆盖着皑皑白雪,更像是青松翠柏间挂满了密密层层的沉甸甸的雪球儿。丰收了,全家人欢喜得合不拢嘴。摘下的棉花堆得像一座雪山。三叔赶着大车,一车又一车地帮我家把籽棉拉到潮白河对岸的采购站,换回一沓沓崭新的“大团结”。这一年我家成了远近闻名的“万元户”,父亲还被县里的领导邀请去参加勤劳致富带头人表彰大会,披红挂彩,得了大奖状,还被奖励了一张北京牌彩电的购置券。没出三天,十四英寸的大彩电就被父亲抱了回来,成了全村的稀罕物。三叔看着我们高兴的样子,心里甜甜的。

后来,农村实现了机械化,也就没人再养牲口,再赶车了。拉脚这活儿,也早已被现代化的物流方式所取代,车把式这个行当不见了,那吆喝声早已和着车马的喧嚣声离我们远去,成了历史。三叔的那挂大车和他的长鞭都进了村史馆。然而,那些为了美好生活而奋斗的普通劳动者,为共和国大厦添砖加瓦的前辈们,我们永远也不会忘记。