融合与创变:《淳化阁帖》多义性的阐释与新解

关键词:《淳化阁帖》;多义性;帖学;融合;创变

五代时期,战乱频仍,政权更迭不断,直至赵匡胤通过“陈桥兵变”建立宋朝,这一局面才得以终结。就书法艺术而言,北宋距离魏晋已相当遥远,加之五代十国的动荡,许多珍贵的书法名迹散失,书学因此陷入衰微之境,这无疑是宋初书学发展面临的先天不足。宋高宗赵构在《翰墨志》中谈及宋初书法现状时说“本朝承五季之后,无复字画可称。至太宗皇帝始搜罗书法,备尽求访”[1]367,并直言“书学之弊,无如本朝”[1]369,揭示了宋初书法的尴尬现状。在淳化年间(990—994),宋太宗秉持“兴文抑武”的治国理念,推行“以文化成天下”的国策,而其个人又好翰墨丹青,为解决文物凋敝之伤,改变宋初“忽书为不足学,往往仅能执笔”[2]之状,他命侍书学士王著将秘阁珍藏的墨迹精心汇编辑刻成帖,即《淳化阁帖》(下文简称《阁帖》)。《阁帖》不仅是中国历史上第一部官修刻帖,更被誉为“刻帖之祖”,其历史地位与影响可见一斑。《阁帖》刊刻之初,并未广泛流传于民间,而是作为皇家恩赏之物,仅限于皇族权贵才有资格获得赏赐。欧阳修在《集古录跋尾》中记载:“每有大臣进登二府者,则赐以一本,其后不赐。……故人间尤以官法帖为难得。”[3]曹昭亦评价《阁帖》为“人间罕见”,足见当时《阁帖》的珍稀程度。

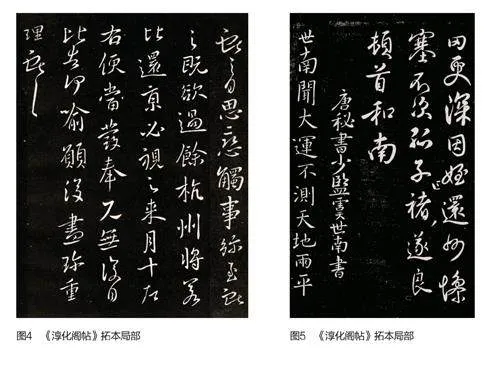

《阁帖》的问世,不仅为后世保留了珍贵的晋唐名家书法资料,更因其所收录的帖目数量众多,成为研究“二王”书法一脉不可或缺的重要文献(图1—图5)。随着《阁帖》拓本逐渐流入民间,重刻与翻刻之风盛行,诸如《大观帖》《绛帖》《潭帖》等官刻与私刻丛帖相继涌现,共同奠定了帖学在后世书法中的主流地位。虽说在不同时代都有帖学的高峰,但不同书家对《阁帖》的认知不同,形成的书风也面目各异。这源于不同书家根据其自身的理解和审美取向,对《阁帖》进行不同的解读与演绎,而这种不同赋予了《阁帖》多义的属性。

一、《淳化阁帖》多义性产生的原因

清人孙鑛有言:“凡摹真迹入木石者,有五重障:双钩一,填朱二,印朱入木石三,刻四,拓出五。若重摹碑便有十重障矣,真意存者与有几?”[4]由于《阁帖》在流传过程中经历了多次“再创作”,包括双钩、填朱、刻石、拓印等多个环节,其面貌已与原墨迹相去甚远,墨迹中的精致入微在刻帖中展现出来便是“似是而非”的朦胧感,这种朦胧的不确定性正是《阁帖》多义性的根源,主要表现在以下几个方面。

关于《阁帖》的编次与刊刻问题,黄伯思在《法帖勘误卷上并序》中指出:“著虽号工草隶,然初不深书学,又昧古今,故秘阁《法帖》十卷中,瑶瑉杂糅,论次乖讹,世多耳观,遂久莫辩。”[5]序1由于鉴别能力的局限,王著在厘订《阁帖》时不慎将伪作混入其中。黄伯思特别指出,《阁帖》第六卷中“《阔别稍久眷与时长》帖末云‘遇信匆遽,万不一陈’字既甚恶,而笔语乃尔,非逸少书无疑”[5]18。黄伯思考证,《阁帖》中此类伪帖甚多,部分作品虽冠以王羲之之名,实非其真迹。这直接导致了后人对“二王”书法真迹面貌理解的偏差,进而产生了对“二王”书法的误读。至于《阁帖》的刊刻,汪沄在《书法管见》中提及:“汉、魏、晋墨迹,既不能流至今,即石刻相传,千余年来临摹经几十手,易一手即失一神。”[6]临仿者在摹写原作时难免会融入个人对原帖的理解,或因临摹能力有限而不得不掺杂“己意”。同时,刻工的技术水平也直接影响刻帖的质量。在镌刻《阁帖》时,刻工对摹写作品进行了“再创造”。因此,后世书家在学习《阁帖》时,不仅带入了对真迹的想象,还不可避免地吸收了摹刻者对《阁帖》理解的偏差。这无疑是造成《阁帖》多义性的直接原因之一。

关于刻帖的刊刻材料问题,《阁帖》采用枣木作为载体,由于材质特性,木板的稳定性易受天气干湿变化影响,出现变形、开裂等现象,随着时间的推移,与初刻时相比自然会有所差异。冯班在《学书纯要》中云:“如二王法帖,只是影子,惟架子尚在可观耳。书有二要:一曰用笔,非真迹不可;二曰结字,只消看碑。”[7]由此可见,仅依赖刻帖学习如同灯下取影,仅得其形,而失其神。从根本上说,《阁帖》主要展现了原迹的结构、字形及文字内容,而墨迹中的浓淡干湿、笔意连带等精妙之处,则是黑底白字的拓片所难以传达的,更遑论气韵与神采的表现效果。米芾也在《海岳名言》中说:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。”[8]米芾虽言“石刻不可学”,但并未全盘否定其价值,而是指出真迹经过摹刻后已失原趣,故强调“观真迹”的重要性。此外,无论是石刻还是木刻,都是对真迹的一种再现形式。它们都难以完全捕捉到纸本墨迹的细腻与神韵,《阁帖》亦然,这构成了《阁帖》多义性的间接原因。

刻帖的重刻与翻刻是《阁帖》产生多义性的重要原因。重刻是辑刻者将原本稀有的旧拓重新修订,但这一过程往往导致拓本在再次摹勒刊刻后,点画变得圆融丰腴,过于漶漫,原本书迹中那种古瘦劲健的笔画风貌荡然无存,气韵亦有所减损。这种臃肿的笔画不仅难以展现晋唐人书法中特有的侧锋笔势,更无法凸显笔画内在那种薄而瘦的质感,正如杜甫在《李潮八分小篆歌》中所言:“苦县光和尚骨立,书贵瘦硬方通神。”[9]到了明代晚期,《阁帖》的传拓失真现象尤为严重,甚至有“去原墨迹止十之三”的说法。一些刻工为牟利,刻意伪刻,将晋人未署名的字迹伪托为前代佚名之作。这不仅使得《阁帖》所收录的作品质量良莠不齐,还导致风格相近的作品被张冠李戴。朱熹在《晦庵论书》中也曾评论道:“官本《法帖》号为佳玩,然其真伪已混淆矣。”[10]总体而言,明代翻刻的《阁帖》质量参差不齐,尽管有意靠近原刻,但经过多次改造后,已与原作产生较大差异,从而引发了书家们对《阁帖》的多样化解读。这也是《阁帖》多义性产生的表现。

二、后世书家对《淳化阁帖》的多义性解读

《阁帖》作为帖学领域的经典文本,在具备经典性的同时,其多义性也为不同解释提供了可能。正如董仲舒在《春秋繁露》中所言:“所闻《诗》无达诂,《易》无达占,《春秋》无达辞,从变从义,而一以奉人。”[11]董仲舒认为,对《诗经》《周易》和《春秋》的理解,均不应拘泥于固定的释义或占辞,而应通过多角度、多层面的文学批评来深入阐释文本含义,这实际上也体现了文学上的“诗无达诂”的观念。在取法《阁帖》的过程中,不同书家对其的解读与理解也呈现出多样性。有的书家能够准确把握帖学书写规范,而有的则可能因个人风格或理解偏差而使其作品与原帖相悖,这就产生了对刻帖的“正解”与“误读”。“正解”指的是对笔墨技巧的准确认知与把握。“误读”则有“正误”和“反误”之异:“正误”并非真正意义上的错误理解,而是在忠实于原帖的基础上融入了个人的独特见解;“反误”则是对刻帖中“枣木气”“金石气”进行外在的描摹,甚至对一些笔误和错字全盘接受。德国接受美学理论学家伊瑟尔所提出的“意义空白”和“意义未定性”理论①[12],恰好能够解释书法古典元素在现代审美价值中的体现,以及如何通过西方艺术理论体系来解析中国古典艺术。在此背景下,“意义空白”可以理解为书家在取法《阁帖》时,基于个人期待而进行的填补性创造,这种“空白点”正是书家对《阁帖》多义性理解的生动体现。

元明时期,众多书家如赵孟、董其昌、王宠、王铎、傅山等纷纷取法《阁帖》,然而他们的书法风格却大相径庭,恰如古人所言“兴发于此,而义归于彼”。正是《阁帖》蕴含的丰富“不确定性”,使得它具备了“多义性”的解读空间,这一特性极大地激发了书家的创作灵感。加之每位书家的学习观念、艺术修养及个人性情各不相同,他们对笔墨的理解与应用也自然有所差异,因此在汲取与表达同一刻帖内容时,便呈现出千姿百态的艺术风貌。这正是帖学能够跨越时代,持续保持其生命力的关键所在。以下便是后世书家对《淳化阁帖》多义性的几种典型解读。

对《阁帖》“正解”解读的后世书家中,赵孟和董其昌两位大师地位显赫,可以说他们的观点代表了当时文人审美的至高境界。他们竭力推崇“二王”法统,赵孟在《阁帖跋》中盛赞王羲之:“右将军王羲之,总百家之功,极众体之妙,传子献之,超轶特甚。故历代称善书者,必以王氏父子为称首。”[13]4他作为时代书风的引领者,高举“晋唐古法”的旗帜以求复古,力求打破南宋以来荒率单调、以意害法的萎靡风气。他在《兰亭序跋》中对拓本优劣进行了剖析:“真迹既亡,其刻之石者,以定武为最善,然而纸墨有精疏,拓手有工拙,于是优劣分焉。”[13]78董其昌亦有所感:“书家好观《阁帖》,此正是病。盖王著辈绝不识晋唐人笔意,专得其形,故多正局。”[14]幸而赵、董二人有机会得见晋唐人真迹,故拓本的模糊并未影响他们对晋唐笔法的领悟。赵孟更是提出了“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易”[13]11的论断。在赵孟的倡导下,元代书坛掀起了一股学习“二王”与《阁帖》拓本的热潮。从赵孟的《临王羲之适太常帖》来看,其用笔较为饱满,少有提按的粗细变化,显得匀整平易,连带关系略做省减。赵孟以其平实的用笔、温雅的气质追求“二王”姿韵与唐人法度,造就了其蕴藉虚婉的书风。董其昌也在《容台集》中说道:“王著凭秘殿仿书摹版,尤为失真。吾尝谓古帖不足学,学书必见真迹。”[15]可见,《阁帖》拓本虽保留了笔画间的映带,但实际上真迹墨色中原本蕴含的时间维度的完整性已经在复制过程中被部分剥离。因此,仅仅取法《阁帖》拓本进行学习是有局限的,还须辅以对真迹的观摩与体悟,将两者巧妙融合。这种融合的关键在于理解《阁帖》拓本与墨迹之间在时间与空间层面上的本质差异:墨迹以其枯湿浓淡的微妙变化、八面出锋的灵动,直观地展现了书写过程中时间的流逝与空间的延展,观者可通过墨色的深浅直接感知书写速度的疾徐,而中锋与侧锋的灵活运用则赋予了笔画深邃的立体效果。从董其昌临习《阁帖》之作来看,其用笔与线条的简化处理,实则是他践行三袁“独抒性灵”艺术主张的体现。他主张学古而不泥古,追求在继承中创新,力求在变化中不失法度,从而创造出独具个人风貌的书法艺术。这种思想使得他的书法既蕴含古典韵味,又不失时代新意。赵孟、董其昌等大家在探索书法艺术的道路上,始终未偏离对“二王”书法“中和之纪”的探寻。巧妙地将个人对“雅正”的理解融入对《阁帖》的多元解读之中,不仅深化了对《阁帖》多义性的理解,更在此基础上开辟了新的艺术境界,这无疑是对《阁帖》多义性的一种深刻而独到的“正解”。

对阁帖“反误”的解读,“反误”可以理解为由于书家观念的偏狭或客观条件的限制,而不自觉地在创作中与《阁帖》进行了融合与改造。在明代中期,《阁帖》的翻刻行为泛滥,这虽然促进了书法的传播,但因复制质量粗劣导致了诸多弊端。作为“吴门四家”之一的王宠,其书法之路与赵孟等“仕而优则学”的书家截然不同。王宠“凡八试,试辄斥”(文徵明《王履吉墓志铭》),屡试科举不中,生活困顿,作为穷困文人的他并无多见前代名家真迹的机会。明人李日华关于王宠就有“借华生《阁帖》一展,惟冀尽发为妙”[16]的记载。可见王宠对《阁帖》的研习虽勤,但难以见到佳本,这不仅让他对“二王”的笔法产生误解,也使其书被后人诟病有“枣木气”。正如沈尹默所说:“你看王宠临晋人字,虽用功甚勤,连枣木板气息都能显现在纸上,可谓难能,但神理去王甚远。”[17]从此处看,沈尹默对王宠的评价略带讥讽之意,认为王宠株守刻帖,将《阁帖》中的“枣木气”一并学来。王宠现存的《阁帖》临作多为临摹晋唐人小楷之作,行草今已不多见。从临摹其他刻本的《鹅群帖》来看,其书虽有以拙取巧、婉丽遒逸之意,但字字独立,用笔僵硬,气息不贯通,多处表现板刻状的棱痕,缺乏骨力。至于其书无骨,前人多有评述,谢肇淛在《五杂组》中云:“然祝劲而稍偏,王媚而无骨。”[18]而孙鑛亦认为:“若履吉之于永兴,则稍得其层台缓步遗意,尚乏骨力。”[19]王宠以《阁帖》为师,在其行草作品中用笔多以平铺直入为主,少用晋人书中衅扭裹束绞转的技巧,笔画单薄,缺乏浑厚的气质。然而,王宠的书法并非全然无可取之处。王世贞评其:“晚年稍稍出己意,以拙取巧,婉丽遒逸。”[20]王宠的书法结构疏放,用笔连接处留有较大空间,不同于晋唐人连绵的笔势和紧密的结构,相较于“二王”的“萧散简远”与“风流蕴藉”更为生拙、迟涩,有“君子藏器”般的“古雅含蓄”之美。由此可见,王宠在《阁帖》学习中的“反误”,虽源于其客观条件的限制和主观理解的偏狭,却也在无意中开创了一种独特的“枣木气”风格。这种风格虽有其弊端,但也为后世探索金石碑版书法中的“金石气”提供了某种启示和借鉴。

对阁帖“正误”的解读,“正误”指书家有意识、自觉地对《阁帖》进行融合与改造。在晚明时期,随着浪漫主义书风的兴起,王铎、傅山、倪元璐、黄道周等代表性书家在多元审美的影响下,超越了单纯追求“形质”的传统学书路径,转而倡导“借古开今”的激进观念,在此基础上融入自我的精神与修养。在对《阁帖》的取法上,王铎有言:“一日临帖,一日应请索,以此相间,终身不易。大抵临摹不可间断一日耳。”[21]此言表明了他对学古的态度。王铎留下了的大量《阁帖》临摹作品,形式多变,不拘一格。他运用“不规规模拟”的临古方法,通过夸张、变形等手法变纵引之势,在原作形式的基础上加以改造,不以“形准”为目的,展现了其“不逢时调”的个性化表现。他在临作《徐峤之帖》中所表现出的墨色浓淡对比鲜明,视觉效果强烈。这种看似“失真”的临摹,实则在“无意”之间表现出了艺术之真,体现了“达其情性,形其哀乐”[22]的自然书写境界。傅山也改变了自唐宋以来注重“形神”的学书观念,在临古作品中无不表现出“重神轻形”的书学观念。他不再将《阁帖》作为亦步亦趋的取法对象,而是在标新立异的“尚奇”观念下对《阁帖》进行大刀阔斧的改造。他将“篆隶为本”的思想引入行草创作,为书法注入了浓厚的“金石气”。其云:“不知篆、籀从来,而讲字学书法,皆寐也。”[23]在其所临《王献之江州帖》中,我们可以看出其对传统的反叛精神。他将原本娟秀、典雅的手卷式的尺牍转变为满纸缠绕的竖轴式的作品,又利用“圆封笔”将体势横向打开,使字形内部产生回环之势,气息也更为饱满。可见,晚明书家们对《阁帖》的“正误”解读,实则是他们对书法艺术深刻理解和个性化表达的体现。在他们手中,《阁帖》不再局限于固定的“正解”或“误读”,而是成为一个充满无限可能的文本,正如诗歌一样拥有“诗无达诂”的多重含义。他们通过自觉融合《阁帖》的多义性与个人学书观念,创造出了各具特色、异彩纷呈的书法艺术新境界。

三、“碑帖融合”观念下《淳化阁帖》多义性再释

在清代中晚期,《阁帖》确实经历了一段沉寂与滥觞并存的时期。这一时期,六朝真迹已难觅踪迹,即便是唐人的双钩墨迹也较少见。张伯英有云:“晋藩累代工书,辑此具有条理,以故能传永久。晋地传帖不多,学者得此足资取法。”[24]可见由于明清学书方式的狭隘,就连摹刻失真的刻帖也难以获得。帖学所处的困境正如刘恒所言:“尤其是明代,习书者无不从《淳化阁帖》入手,木版翻刻,笔法尽失,鲁鱼亥豕,真相难辨,令学者无所适从。帖学一道,实已陷入穷途末路。”[25]宋拓本的稀缺与明代翻刻本的严重失真,更是加大了晚清学习帖学的难度,从而促进了碑派书法的兴起。

“碑帖融合”概念,源于康有为在《广艺舟双楫》中对“碑学”与“帖学”的阐述,其对帖学的理解为“晋人之书流传曰帖,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人为帖学宜也”[26]754,对碑学的理解为“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也”[26]755。自此,碑学概念的确立促进了碑学在清代晚期的崛起,也就是在这一时期碑学发展达到鼎盛。随着清乾嘉时期金石考据学的盛行,书家开始广泛接触并接受汉魏碑刻、造像、墓志、砖文书迹等碑学资源,碑学的兴起对传统的帖学构成了强有力的冲击,以“二王”作品为代表的法帖经典日渐式微,碑学与帖学开始进入并存发展的新阶段。阮元作为清代碑学运动的首倡者,在其《南北书派论》与《北碑南帖论》中力倡宗法北碑,将书法进行碑、帖之分,为碑派书法的发展奠定了理论基础。阮元在《北碑南帖》中说:“宋、元钟鼎之学兴,而字帖之风盛。若其商榷古今,步趋流派,拟议金石,名家复起,其谁与归?”[27]因此,时人对书法的接受开始从“崇帖”转向“尊碑”,但此时“碑帖融合”的观念未能践履。实际上碑帖相结合的理念在晚明时期已有萌芽,书家为扭转帖学的柔媚书风,以“篆隶笔法”入行草书成为“碑帖融合”思想的先导,《阁帖》失真所产生的多义性成为“碑帖融合”的基本点。

“碑帖融合”实际上是对笔法的重新构建,包世臣在《述书上》中说:“丙寅秋,获南宋库装《庙堂碑》及枣版《阁帖》,冥心探索,见永兴书源于大令,又深明大令与右军异法。尝论右军真行草法皆出汉分,深入中郎;大令真行草法导源秦篆,妙接丞相。”[28]641虽说王羲之变隶书方扁为方正,又变横画宽结为斜画紧结,新笔法的变革导致了古法用笔的遗失,但“二王”的行草书法仍受到篆隶书的影响。朱和羹在《临池心解》中说:“魏晋去汉未远,故其书点画丝转自然,故意流露。”[29]在东晋时期书法依旧保留着“旧体”的“古质”,但自“二王”出现以后,书法就有了“古质”与“今妍”的区分。宋元明书家所言的“复古”实际上是针对“二王”一脉“今妍”的追寻,“今妍”也就是王献之所说“于往法固殊,大人宜改体”[30]的“新体书法”。所以,宋元明书家皆因时代所限而未打破对“今妍”书风的束缚,“古质”书风所蕴含的“篆隶古意”在帖学兴起之后也日渐丧失。而清代碑学的兴起,恰恰是利用“篆籀线”使笔画更稳实、笔势更连绵,并利用“铺毫”“裹锋”等手段将《阁帖》的多义性进行改造、创变,将原本柔媚与孱弱的线条变得更加“中实”“气满”,打破了长久以来以“二王”妍美书风为主流的局面,将帖学对接到汉魏时期的“古质”之美。

包世臣作为清代碑学思想的鼓吹者,在《艺舟双楫》中评述汉代以来书法用笔的源流,他多次提到“裹锋”“铺毫”等用笔方式及指法。他主张“作书须笔笔断而后起,吾子书环转处颇无断势”[28]642。“笔断而后起”可以理解为在用笔的过程中要提得起笔,才能在转与折处表现出“藏锋内转”之意,对“藏锋”他还讲究要运用笔的侧势,他说:“以墨裹锋,不假力于副毫,自以为藏锋内转,只形薄怯。”[28]642用笔的中锋固然重要,但是需要“副毫”的搭配才能使线条显得更加饱满厚重,其又云:“凡下笔须使笔毫平铺纸上,乃四面圆足。”[28]642“笔毫平铺”也即“铺毫”,包氏的“铺毫”讲究“逆入平出,万毫齐力”。“万毫齐力”需要指法配合,要五指齐发力才能达到他所说的“力贯毫端,八面充满”[31]。这种“铺毫”用笔其实是对“二王”书法“圆转流利”用笔的变革,也是对《阁帖》的新认知。对学《阁帖》而言,他认为:“故字断不可多也,然后进求北碑习之如前法,以坚其骨势……乃由真入行,先以前法习褚《兰亭》肥笔,笔能随指环转,乃入《阁帖》。”[28]669包氏这么认为,多半是源于他的学书经历,他早年师从邓石如习书篆隶,后追北碑,晚年深研“二王”,他自评:“慎伯中年书从颜、欧入手,转及苏、董,后肆力北碑,晚习二王,遂成绝业。”[32]包氏极力推誉北碑,又将其笔法运用到了学书《阁帖》之上,最终又归于“碑帖融合”。从其为余姚毛长龄所临的《阁帖》来看,就运用了“铺毫”和“裹笔”的书写方式,包氏所说的“裹笔”是对“旧体”书法“篆隶笔意”的体现,他在《与吴熙载书》中说:“二王真行草具存,用笔之变备矣,然未尝出裹笔也。”[28]672他认为“二王”书法虽“集众家之妙”,但未能将“裹锋”用笔表现出来。从包氏的地位来推测,以其“知县”的身份,大抵未曾多见“二王”真迹。所以,他对“二王”书法的理解多是基于《阁帖》,因此他说:“晋字宋拓,人间罕见,但得一二裹笔,方自诩为盛业,何能更知其实为下乘乎!”[28]673他认为《阁帖》中所表现“裹笔”是不明确的,这也就造成了后世在学习《阁帖》时,无法体会到衅扭裹束绞转的笔法技巧。包世臣喜用长锋羊毫在生宣纸上作字,这就需要利用用笔的提按将力度传达于笔端,线条才显得更加“气满”。也是在说,在用笔的过程中,不仅要强调笔画两端的形状与动作,尤其是要注意笔画的中截,他认为笔画中截“非骨势洞达,不能倖致”[28]653。因此,笔画的“中截”所表现的“中实之妙”就需要包氏所说的“五指齐力”,也就是用笔的指法。所以,包氏的“碑帖融合”观为学书《阁帖》提供了技法的支持,也在用笔上打破了宋元明以来对帖学的刻板认知,将用笔“古质”的审美趣味表达了出来。

包世臣“扬碑抑帖”的思想直接影响了“尊碑贬帖”的康有为,但康有为的“尊碑”与“碑帖融合”并不冲突。在康氏看来,“碑学”更像是以楷、隶、篆打通行草的一种方法。康有为在《尊碑第二》中云:“故今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋、明人重钩屡翻之本。名虽羲、献,面目全非,精神尤不待论。”[26]754-755可见,康有为的“抑帖”观念也并非孟浪之言,一方面是源于他对帖学的轻视,另一方面反映了对魏碑与南北朝书迹不遗余力的全面推崇。康氏对待帖学的态度并不是完全轻视与贬低,他早期对帖学还是较为褒奖,其云:“书以晋人为最工,盖姿制散逸,谈锋要妙,风流相扇,其俗然也。”[26]804这可以说是对晋人书法的总体评价,其理论并非臆断。康氏在其书法实践过程中发现了“纯碑派”的书写方式是行不通的,而“尊碑抑帖”的思想并不能否定千年以来以“二王”为主脉的帖学法统。最终,不得不借助“托古改制”走向“碑帖互通”之路。

康有为早年极力推崇碑学,晚年又依附于帖学,他希冀通过碑学来革除当时帖学的弊病。尤其是在对《阁帖》的取法上,他提倡通过“北碑”来强化用笔的骨势,他在《行草第二十五》中说道:“夫所为轩碑者,为其古人笔法犹可考见,胜帖屡翻而失真耳。然简札以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态,则帖学为尚也。”[26]858与刻帖的临仿再刊刻过程不同,碑刻是书丹后由刻工直接刻制,康有为依此欲从北碑中来寻找帖学的笔法,认为碑刻笔法更接近原迹。他所说的“姿”和刘熙载所说的“韵”相默契,他提道:“北书以骨胜,南书以韵胜。然北自有北之韵,南自有南之骨也。”[33]北书为碑,南书为帖,他认为北碑重“骨”,“骨”会使得书法变得雄强,更凸显其力量感,南帖尚“韵”,以其姿韵、妍美胜之。而北碑也有姿韵,南帖亦有骨,无优劣之分,碑与帖二者风格互补,均有独特之处。康氏认为:“帖以王著《阁帖》为鼻祖,佳本难得,然赖此见晋人风格,慰情聊胜无也。”[26]858在此看来,他认可《阁帖》能够反映晋人风貌,并说道:“书体既成,欲为行书博其态,则学《阁帖》。”[26]851康有为是以“碑行”面目名世的书家。所谓“碑行”,即是在行书中融入了碑学的元素,以帖学作为基本架构,加入碑学的元素。可以说他利用北碑的笔法改变了宋元以来行草书的用笔方法,从书法史的笔法嬗变来看有创变之功。他晚岁虽取法《阁帖》,但在创作中更是将字形的姿韵进行改造,同时强调对《石鼓文》、钟鼎铭文、隶书的汲取,在创作上他又主张“合篆、隶陶铸为之,奇态异变,杂沓笔端”[26]790。如此,在他的行草创作中也就造就了气势开张、浑穆大气的书风。他融合“篆隶笔意”进行创作的观念可以说贯穿了其晚期学书过程,从现存的手稿和大幅竖轴的行草作品来看,也都体现着将《阁帖》与北碑融合的观念。

综上,在清代中晚期帖学式微的境遇下,“碑帖融合”观念的产生为帖学的发展注入了新动力,以帖学为体、碑学为用的方法使《阁帖》的多义性得到了多方面的转换,书法的面目得到了多元化展现。晚清刘咸炘云:“世人纷纷学右军,徒据《阁帖》而已矣。”[34]所以,在晚清难以溯其笔画源流的状况下,各路书家反其道而行之,利用《阁帖》的多义性对“二王”运笔重新探赜,另辟蹊径,以“篆隶笔意”或“北碑”笔法对《阁帖》进行创变。以此来看,《阁帖》的多义性对打破帖学取法僵化的局面有着重要意义。

结论

在清代碑学兴起之前,以“二王”为主脉的帖学始终引领着中国古代书法的发展轨迹。《阁帖》作为帖学谱系中的重要范本,有效弥补了“二王”真迹散佚的缺憾,成为后世书家争相取法的宝贵资源。从一定的角度来说,墨迹的细致入微反而成了对艺术创造力的禁锢,而《阁帖》中蕴含的模糊与不确定性,使其“图像化”特征更加显著。不同书家在取法《阁帖》时,又将其内在的多义性重新阐述,从而赋予了《阁帖》新的内涵,将临摹过程中的“失真”转化为“艺术之真”。这正是清代中晚期帖学虽面临低迷,却未至穷途末路的重要原因。他们秉持“碑帖融合”的创新理念,为帖学的发展开辟了新的道路。对当代帖学的复兴而言,并非简单重复过往,而是需要挖掘帖学的深层意义,赋予其新的生命力。在重新审视《阁帖》时,我们须提升审美鉴赏力,精准辨别并剔除其中的错讹与谬误,同时自觉吸纳刻帖中独特的“枣木气”与“金石气”,正确地认识《阁帖》。“笔墨当随时代”,我们应勇于打破传统束缚,祛除流弊,构建符合当代审美与精神的“艺术语言”。

《阁帖》的出现为传承帖学书法构建了庞大的谱系,“碑帖融合”观念也为当代帖学的创变提供了宝贵启示。它打破了碑帖之间笔法的桎梏,为书法艺术的多元融合与创新创造了条件。就当下帖学发展来说,我们应充分利用现代科技与文化资源,将金石文字、魏晋残纸、简帛书等多元对象与《阁帖》相融合,促使书法在交流与碰撞中不断实现新的突破与蜕变。当代对《阁帖》作为帖学范本的探赜方兴未艾,其所具备的“多义性”需要进一步的研究,通过其内在的“空白点”挖掘《阁帖》多义性的新内涵,从而改变长久以来对传统帖学的认识,转变对帖学追求极致柔媚书风的理解,这对构建帖学体系有着极其重要的价值。所以,对《阁帖》多义性的持续探索,不仅是对古代帖学传统的深度挖掘,更是对当代帖学定义的重新构建与拓展。对学习帖学而言,我们仍须以《阁帖》的经典性作为基础,以“书宗晋唐”作为核心理念,展现《阁帖》在当代的独特价值与深远意义。