腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术对胆管结石患者应激反应及术后恢复的影响

【摘要】 目的 探讨腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术在胆管结石患者中的应用效果。方法 回顾性分析织金县人民医院2021年4月—2022年8月收治的98例胆管结石患者的临床资料,按照治疗方法的不同分为对照组和观察组,各49例。对照组行传统开腹手术,观察组行腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术,2组均持续随访至术后2个月。对比2组应激反应、术后恢复情况、生化指标及并发症发生情况。结果 观察组术后皮质醇(cortisol,CO)、肾上腺素(epinephrine,EP)水平分别为(348.76±32.11)nmol/L、(227.28±18.10)ng/mL,低于对照组的(640.21±36.71)nmol/L、(365.62±21.26)ng/mL(Plt;0.05);观察组术后肛门排气、术后自主下床活动及住院时间分别为(24.26±5.74)h、(9.24±1.22)h、(7.12±1.03)d,短于对照组的(52.26±13.36)h、(11.65±1.78)h、(8.24±1.28)d(Plt;0.05);2组术前生化指标水平相比,差异无统计学意义(Pgt;0.05);2组术后生化指标水平相比,差异无统计学意义(Pgt;0.05);观察组并发症发生率(6.12%)低于对照组(20.41%)(Plt;0.05)。结论 腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术在胆管结石患者中具有较好的应用效果,利于减轻患者应激反应,加快术后恢复速度,改善生化指标水平,还可减少并发症的发生,预后良好。

【关键词】 胆管结石;腹腔镜;胆道镜;胆管探查取石术;应激反应;术后恢复

文章编号:1672-1721(2024)22-0040-03" " "文献标志码:A" " "中国图书分类号:R473.5

胆管结石是指胆管内形成的结石,属于肝胆外科常见的胆道系统疾病之一,以上腹部疼痛为主要症状,部分患者伴有发热及黄疸等症状。如不能得到及时、有效治疗,可导致肝内外胆管狭窄、肝功能损伤、胆道感染等严重不良预后的发生,甚至危及患者生命安全[1-2]。开腹手术是临床治疗胆管结石的有效手段,疗效显著。常规开腹手术创伤性较大,可引发机体严重的应激反应,且术后并发症发生风险较高,影响疾病预后恢复。近年来,随着医疗水平不断提升,微创技术不断发展。相关研究显示[3-4],腹腔镜与胆道镜均是临床常见微创技术,具有简单、高效等特点,但2种方式联合应用于胆管结石治疗中的相关报道较少。基于此,本研究选取织金县人民医院收治的98例胆管结石患者作为研究对象,对照研究腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术的应用效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析织金县人民医院2021年4月—2022年8月收治的98例胆管结石患者的临床资料,按照治疗方法的不同分为对照组和观察组,各49例。对照组男性27例,女性22例;年龄22~66岁,平均(42.19±5.10)岁;病程0.5~6年,平均(2.55±0.40)年;体质量指数18.1~27.5 kg/m2,平均(21.06±1.44)kg/m2;胆管结石位置,肝内23例,肝外26例。观察组男性28例,女性21例;年龄22~68岁,平均(42.16±5.13)岁;病程0.5~5年,平均(2.68±0.46)年;体质量指数18.1~27.1 kg/m2,平均(21.02±1.48)kg/m2;胆管结石位置,肝内24例,肝外25例。2组一般资料比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05),有可比性。本研究已通过医院医学伦理委员会批准。

1.2 入选标准

纳入标准:经影像学确诊为胆管结石,存在发热、腹痛及黄疸等典型症状;符合手术指征;精神状态良好;患者、家属均知悉同意本研究。

排除标准:合并血液系统感染;合并恶性肿瘤;急性重症胆管炎。

1.3 方法

对照组行传统开腹手术。术前常规禁食、禁水,完善术前检查。全身麻醉后,协助患者取平卧体位,常规消毒铺巾。于患者右肋下做斜切口,依次切开入腹,常规切除胆囊,于胆管前壁做一小切口,使用取石网篮套取胆管结石,将T形管置入胆管内,逐层关腹。

观察组行腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术。术前准备与对照组相同。全身麻醉后,于脐旁作一小切口,穿刺后注入二氧化碳,建立气腹。采用四孔法穿刺,置入Trocar后再置入腹腔镜,使用腹腔镜对胆管组织进行探查,小心分离胆管组织,显露胆囊三角、胆总管等,注意避免切断胆囊管。完成胆囊管结扎操作后,于胆总管前壁作小切口,置入纤维胆道镜并探查胆总管及结石位置,使用取石网篮套取胆管结石。待结石取净后,探查肝胆外胆管,确认是否存在残石或胆汁渗漏情况,如无异常,切断结扎胆囊管,于胆总管内置入T形管,并从患者右肋缘下锁骨中线穿刺孔引出液体,连接吸引器并固定。常规术前冲洗,放置腹腔引流管后行切口缝合。

2组术后均常规进行抗感染治疗,持续随访至术后2个月。

1.4 观察指标

(1)应激反应。分别取2组患者晨起空腹静脉血

2 mL,测定并对比2组术前、术后(术后24 h)CO、EP水平。(2)生化指标。分别取2组患者晨起空腹静脉血2 mL,离心后取上层清液,测定并对比2组治疗前后丙氨酸转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、天冬氨酸转氨酶(aspartate transaminase,AST)、总胆红素(total bilirubin,TBIL)水平。(3)并发症。对比2组术后切口感染、残石、胆漏、出血及胆总管结石发生情况。(4)术后恢复。对比2组术后术后肛门排气、术后自主下床活动、住院时间。

1.5 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件对本研究数据进行分析,计数资料以百分比表示,行χ2检验,计量资料以x±s表示,行t检验,Plt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

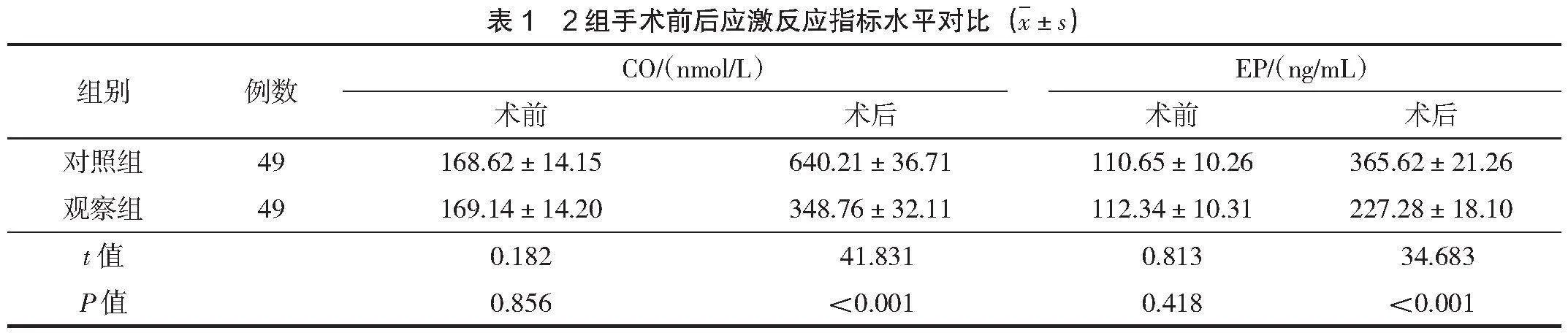

2.1 2组患者应激反应指标水平对比2组术前CO、EP水平相比,差异无统计学意义(Pgt;0.05);与对照组相比,观察组术后CO、EP水平较低,差异有统计学意义(Plt;0.05),见表1。

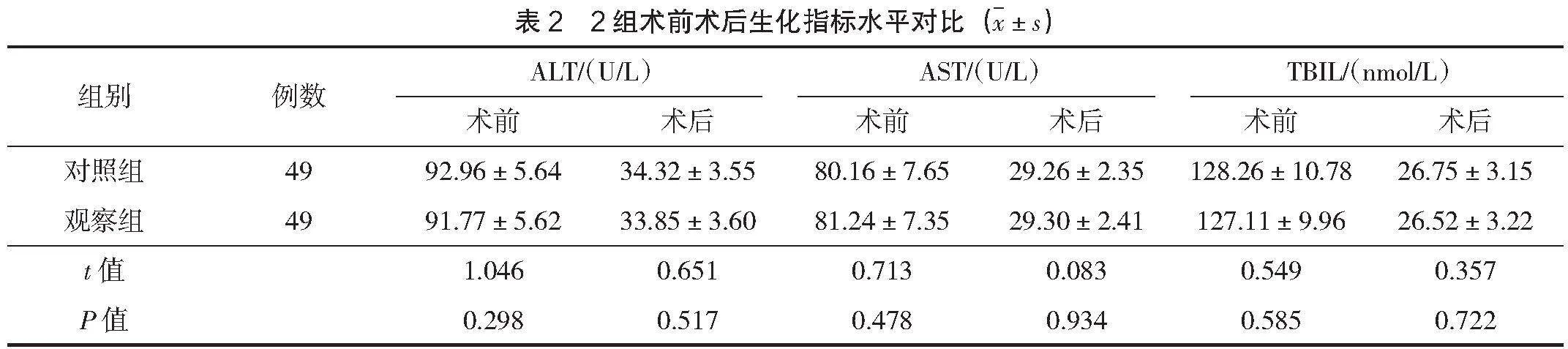

2.2 2组患者术前术后生化指标水平对比

2组术前生化指标水平相比,差异无统计学意义(Pgt;0.05);2组术后生化指标水平相比,差异无统计学意义(Pgt;0.05),见表2。

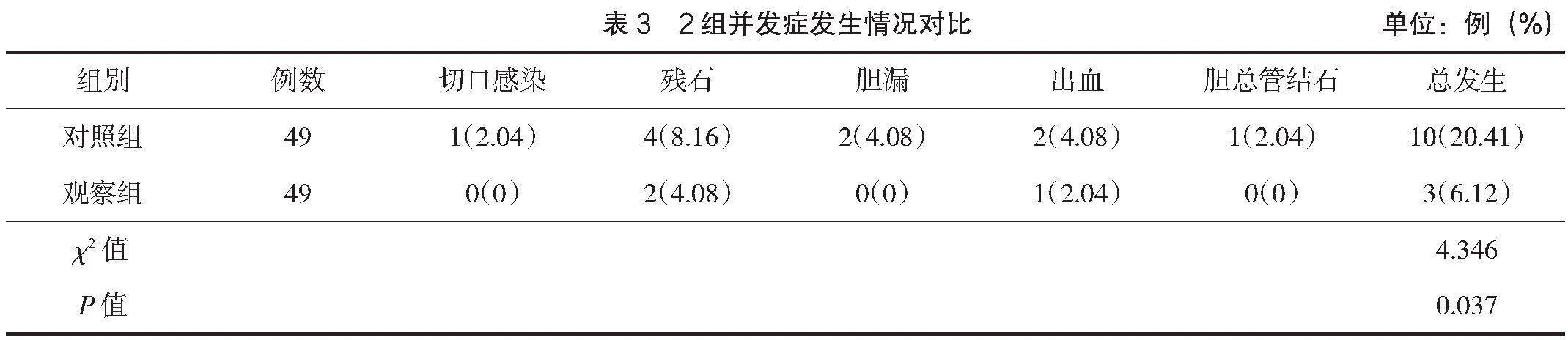

2.3 2组患者并发症发生情况对比

观察组并发症发生率低于对照组(Plt;0.05),见表3。

2.4 2组患者术后恢复情况对比

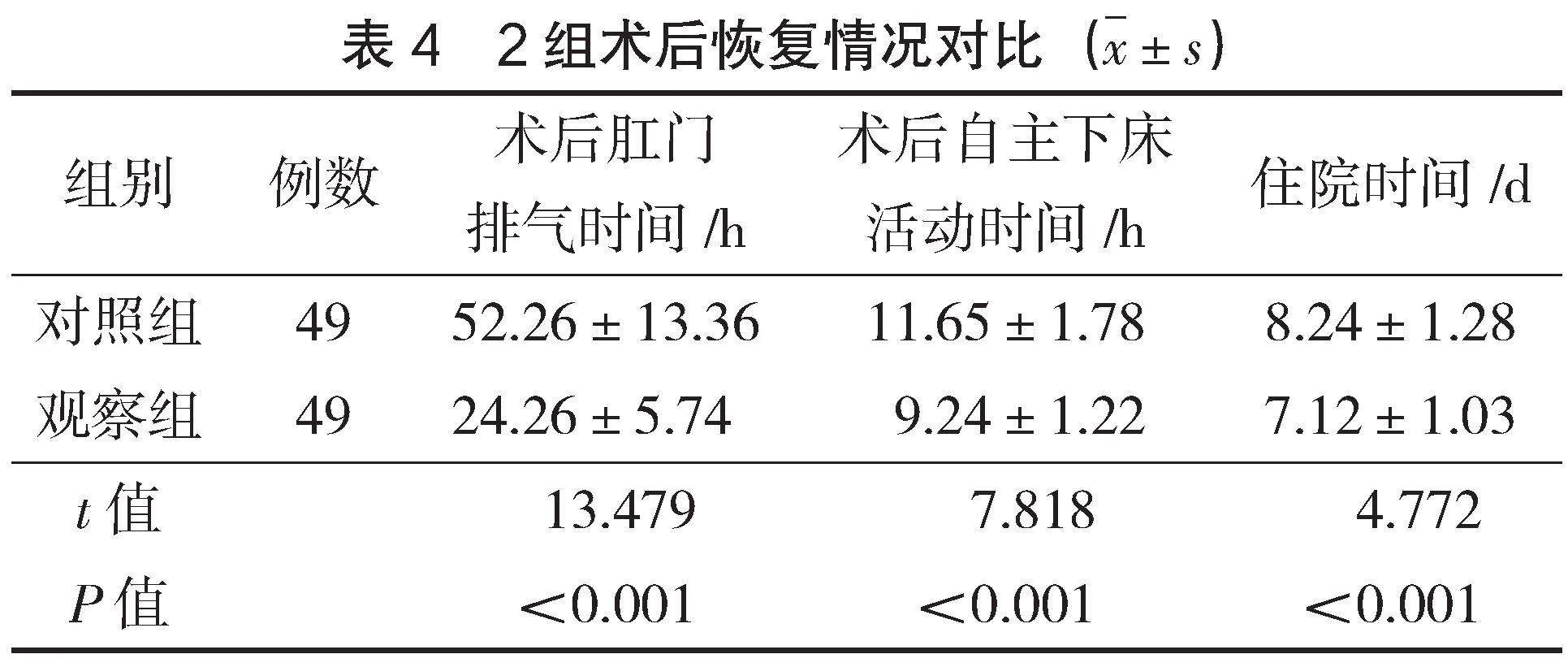

与对照组相比,观察组术后恢复时间均较短(Plt;0.05),见表4。

3 讨论

胆管结石指胆汁淤积和胆道感染等原因引起肝内、外胆管内形成的结石,属于临床常见的胆道系统疾病,具有发病率高、排石不畅和溶石困难等特点,严重影响患者的身心健康。近年来,随着人们生活方式及饮食习惯的不断改变,胆管结石发病率增加。如何针对该病采取有效治疗成为临床关注重点[5-6]。

手术是治疗胆管结石的有效手段,但不可避免会给患者带来不同程度的创伤。为胆管结石患者提供有效的手术治疗方式是当前临床关注的重点[7-8]。既往临床多采取开腹手术进行治疗,该术式具有视野宽、手术效果理想等优势,但存在较大创伤性,临床应用受限。随着微创技术不断发展,腹腔镜、胆道镜等微创术式在临床得到重视[9-10]。相较于开腹手术,腹腔镜具有创伤小、术后恢复快的特点,但其单一应用于胆管结石治疗中结石清除率较低,存在较高复发风险。胆道镜具有弯曲度大、术中成像清晰等特点,可对胆管进行无死角探查,便于准确发现病灶,但存在一定并发症发生风险[11]。为提升微创治疗效果,可采取腹腔镜联合胆道镜联合的方式进行治疗。本研究结果显示,观察组术后CO、EP水平均低于对照组,术后恢复时间均短于对照组(Plt;0.05),提示腹腔镜联合胆道镜探查取石术能减轻对胆管结石患者的应激刺激。郭勇等[12]研究表明,将三孔法腹腔镜联合胆道镜经胆囊管胆道探查取石术应用于胆管结石患者中具有损伤小、康复快及并发症少等优点,与本研究结果具有一致性。分析原因,腹腔镜联合胆道镜探查取石术属于微创术式,可通过纤维胆道镜直接观察胆管结石情况,避免盲目探查所致的副损伤,对患者肝脏及身心的刺激均较小,利于提升治疗安全性,加快术后恢复速度。本研究结果显示,观察组并发症发生率低于对照组(Plt;0.05),说明腹腔镜联合胆道镜探查取石术能减少胆管结石患者术后并发症的发生。分析原因,相较于常规开腹手术,腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术通过腹腔穿刺的方式进行治疗,无需暴露腹腔内脏器,避免对脏器的过度牵拉。2种微创术式联合创伤性较小,利于降低术后感染等并发症发生风险。本研究结果还显示,2组术后生化指标水平相比,差异无统计学意义(Pgt;0.05),说明腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术能获得与开腹手术患者相同的治疗效果,对生化指标的影响较小,利于患者快速恢复。分析原因,腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术,可最大限度发挥各自优势,准确定位病灶、迅速取石,从而提升结石清除率,降低结石残留率,提升临床疗效。

综上所述,腹腔镜联合胆道镜胆管探查取石术能够减轻胆管结石患者的应激反应,促进其术后恢复,获得较好的治疗效果,且对患者生化指标影响较小,利于减少术后并发症的发生,患者预后较好。