“任务驱动+模型认知”双教学模式探究

[摘 要]文章以“苯酚的性质”教学为例,遵循以学生为主体的教学原则,运用任务驱动教学策略,让学生在完成多层次探究的过程中学习苯酚的相关知识,同时注重学生素养的培养,引导学生勇于“建模”和善于“用模”,使他们深切感受到“模型”在学习中的重要作用。将“任务驱动+模型认知”双教学模式融合到课堂中,以达到提高教学效果、让学生得到全面发展的目的。

[关键词]任务驱动;模型认知;苯酚

[中图分类号] " "G633.8 " " " " " " " "[文献标识码] " "A " " " " " " " "[文章编号] " "1674-6058(2024)29-0065-04

在“三新”改革背景下,高中化学课程应致力于全面发展学生的核心素养,重视开展“素养为本”的教学[1]。为了激发学生学习化学的兴趣,使学生真正成为课堂的主体参与者,并达到“发展学生化学学科核心素养”主旨要求,高中化学教师在教学中要跳出传统的灌输式教学框架,改善教学方法,优化教学策略。任务驱动教学[2]是一种通过布置学习任务,驱动学生进行自主探究学习、积极参与课堂的教学模式。而模型认知教学[3]则是一种通过引导学生构建与应用各类模型,帮助其梳理知识,提升思维能力和解决问题能力的教学模式。这两种教学模式均以学生为主体,能够很好地将学科核心素养渗透其中,充分彰显“素养为本”的教学理念。本文以“苯酚的性质”教学为例,将“任务驱动”和“模型认知”这两种教学模式融合在一起,对部分教学内容进行详细陈述,以供探讨。

一、教学设计思路

在学习苯酚之前,学生已经学习了烃和醇等部分有机物的知识,了解到特殊基团对有机物的性质起着重要的作用,并通过比较甲苯和苯的结构与性质,初步形成了“基团相互影响”思维模型。本节课的主要教学目标是能辨识酚的官能团,能结合结构预测和实验探究的方式认识苯酚的重要性质;能从结构和性质两个角度区分醇和酚,进一步巩固和深化“基团相互影响”思维模型。

本节课教学方式上采用“任务驱动+模型认知”双模式。将教学目标分解成不同层次的学习任务,并在问题讨论、实验探究以及实际应用等不同情境中将其激活。在任务驱动下,学生通过构建或应用相关思维模型,对苯酚的性质进行预测,并设计实验方案进行验证,最终构建出苯酚的完整知识体系,完成对苯酚性质的认知。同时,将“教与学,学与用”紧密融合,结合苯酚的性质设计不同的应用情境,让学生不仅能积极主动参与学习,还能将所学知识迁移应用到实际问题的解决中。

此外,教学过程还注重学生化学学科核心素养的培养,将素养要求渗透到各个教学环节中,从而体现化学学科的育人价值,实现“素养为本”的教学。

二、教学过程

(一)创设情境,引入课题

以教材中的“科学史话”作为情境引入,旨在激发学生了解苯酚的兴趣。

【科学史话】英国著名外科医生利斯特通过对生活细节的观察和大胆尝试,发现使用工厂废水中含有的石炭酸(苯酚)稀溶液对手术器械以及伤口进行消毒,可有效降低病人术后感染率,为医学的发展作出了伟大的贡献。利斯特因此被誉为“外科消毒之父”。然而,需要注意的是苯酚具有一定的毒性和腐蚀性,使用不当会对人体造成伤害[4]。

设计意图:“科学史话”是化学教学中创建情境的重要素材之一,如教材中提到的“侯德榜和侯氏制碱法”“舍勒和氯气的制备”以及“凯库勒和苯的分子结构”等。通过引入这些情境,不仅使学生体会到苯酚性质与生产生活的重要联系,还能激发他们学习苯酚的兴趣,培养他们的科学探究精神和创新意识。

(二)联系对比,预测性质

熟悉苯酚的结构,并基于“结构决定性质”思维模型来预测苯酚的性质。

【模型认知】展示苯酚实物模型,认识苯酚的组成与结构。

【任务1】分析苯酚的结构特点,简要说说苯酚与哪些物质具有相似的化学性质。

【思考讨论】通过了解苯酚的结构,不难发现苯酚兼顾了羟基和苯环的性质。而苯甲醇与苯酚的结构中都含有羟基和苯环,却不属于同类有机物,这又是为什么呢?从中可得出什么结论?

【任务2】通过思考讨论,巩固酚和醇的定义,并联系对比苯、甲苯和乙醇的结构和性质,从“基团相互影响”的角度,推测苯酚相较于乙醇和苯可能具有的重要性质差异(如表1)。

设计意图:通过引入实物模型以及物质分类观念,加强学生对苯酚结构以及酚类定义的理解,并引导学生通过对比分析苯酚与苯甲醇类别的不同,意识到羟基连接在不同位置可导致物质性质的改变。同时,整合苯、甲苯和乙醇的相关知识作为证据,将知识迁移应用,对苯酚的性质做出合理推测。整个环节将“微观探析”“证据推理”等核心素养渗透到任务中,旨在培养学生的知识整合能力、证据意识以及模型应用能力。

(三)实验探究,深入学习

选择合适的仪器及药品,对苯酚的性质进行实验探究。

实验探究1:苯酚的物理性质

【实验演示】取少量苯酚固体置于试管中,观察并了解苯酚的状态、颜色和气味;将苯酚分为三份,分别加入少量蒸馏水、酒精和苯。

【实验现象】苯酚溶于水中溶液变浑浊;苯酚溶解在酒精和苯中得到澄清溶液。

【实验结论】常温下苯酚的水溶性较小,而易溶于酒精和苯等有机溶剂,证明有机物的结构会对其物理性质产生影响,因此可以根据有机物的结构判断其的溶解性。推测1成立。

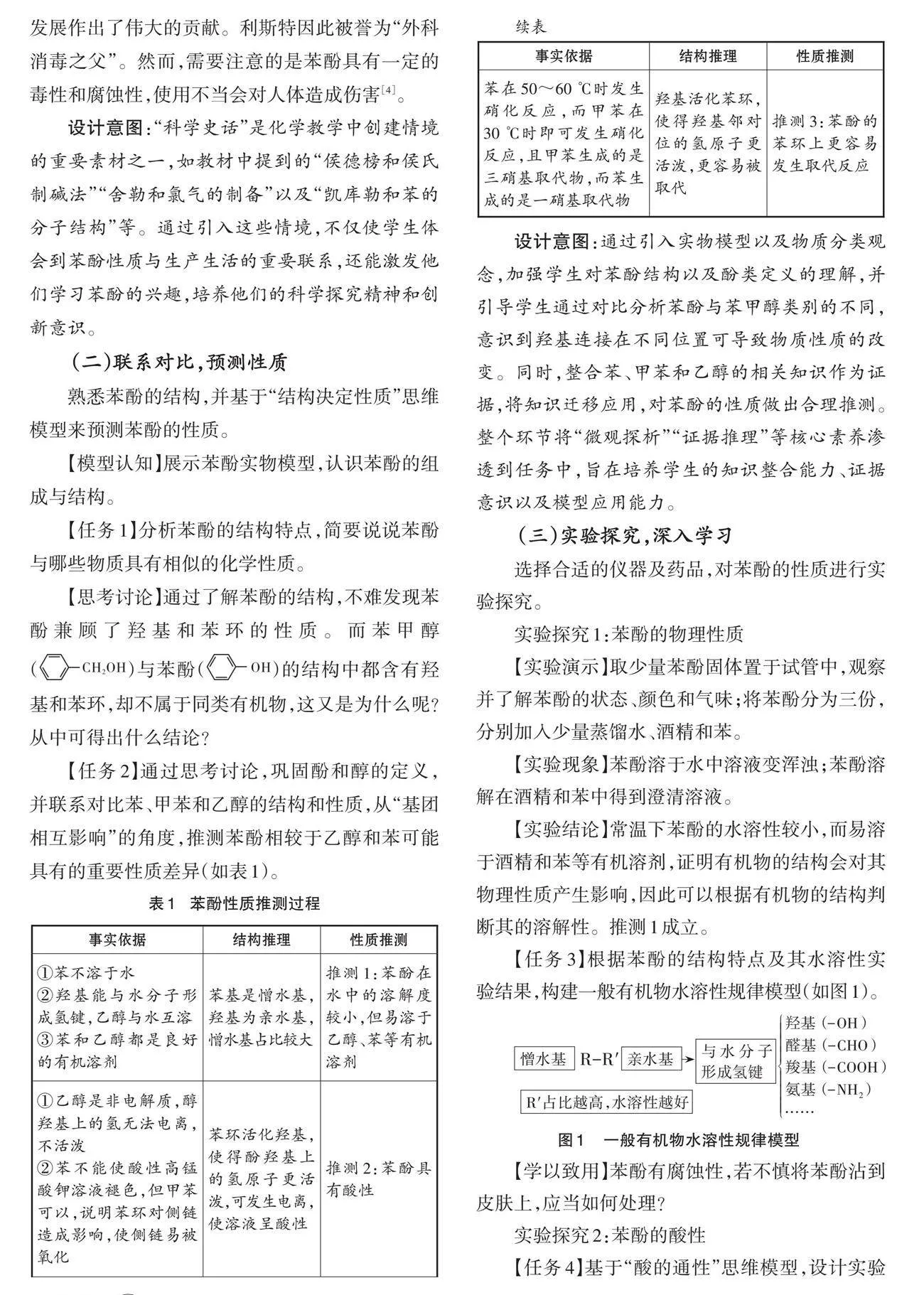

【任务3】根据苯酚的结构特点及其水溶性实验结果,构建一般有机物水溶性规律模型(如图1)。

【学以致用】苯酚有腐蚀性,若不慎将苯酚沾到皮肤上,应当如何处理?

实验探究2:苯酚的酸性

【任务4】基于“酸的通性”思维模型,设计实验方案验证苯酚的酸性(如表2)。

【分析讨论】实验结果表明苯酚具有弱酸性。同时,该实验也验证了苯环对羟基的活化作用,使得O-H键的极性变强。在基团的相互影响下,化学键的极性会发生改变,从而导致物质的化学性质发生变化。推测2成立。

【设问】苯酚不能使石蕊溶液变色,说明其酸性比碳酸弱。如果将CO2通入苯酚钠溶液中,产物是否会像其他类似反应一样,受到通入CO2量的影响呢?

【任务5】基于“强酸制弱酸”思维模型,设计实验方案验证苯酚和碳酸的酸性强弱,并探究CO2与苯酚钠溶液的反应情况,对苯酚的酸性进行深入学习。

【分析讨论】表3中的实验1验证了碳酸酸性比苯酚强;实验3说明苯酚能和Na2CO3溶液反应生成NaHCO3,这意味着无论通入的CO2气体是否过量,反应产物只会是NaHCO3。综合三组实验的结果,还可以得出一个结论:常温下,[Ka1]gt;[Ka]gt;[Ka2](设碳酸的电离常数分别为[Ka1]、[Ka2],苯酚的电离常数为Ka)。“强酸制弱酸”是一个重要的思维模型,它不仅在酸性强弱比较中应用广泛,还可以用于判断该类型反应的产物。

【学以致用】(1)苯酚与苯能够互溶,请结合刚才设计的实验方案将两者分离。(2)从“基团相互影响”的角度,分析比较氯乙酸(CH2ClCOOH)和乙酸的酸性大小。

实验探究3:苯酚与溴的取代反应

【学生实验】往苯酚稀溶液中逐滴滴加浓溴水,边加边振荡,观察实验现象。

【任务6】梳理实验结果,并与苯的溴代反应做对比(如表4)。

【分析讨论】反应最终生成白色沉淀,说明苯酚和溴水发生了反应。与苯相比,苯酚与溴的取代反应条件更为简单,而且生成的是三溴代物,说明羟基活化了苯环,使苯环上羟基的邻对位更容易发生取代反应。推测3成立。

【学以致用】尽管苯酚与溴的反应可以用于苯酚的定性检验和定量测定,但在某些情况下向苯酚溶液中滴加少量浓溴水时,可能会看不到白色沉淀,请结合相关物质的性质解释其中原因。

实验探究4:苯酚的显色反应

【任务7】将氯化铁溶液滴加到装有苯酚的试管中,探究苯酚的显色反应。

【分析讨论】苯酚的显色反应是酚类特有的一种性质,这一性质既无法通过苯酚分子中的单一基团来推断,也无法通过“基团相互影响”思维模型来推出。这说明部分物质的性质存在特殊性,需要通过实验才能发现。

【学以致用】三百多年前,著名化学家波义耳使用铁盐与没食子酸制造了墨水。请解析其原理。

设计意图:实验是化学教学中不可或缺的一个重要环节。学生可以通过宏观的实验现象,探究物质的微观变化过程,从而加深对化学原理的理解。本环节设置了4组实验,用于探究基团间的相互影响,并以此推测苯酚的性质。探究任务除了要完成既定的教学目标,还要注重培养学生的素养。如“苯酚的溶解性”和“苯酚的酸性”这两个探究过程,需要学生进行分析推理,并对模型进行构建和应用,体现了“证据推理”和“模型认知”的素养要求。在每个性质的学习之后,都会设置一个“学以致用”环节,目的在于通过真实情境中的问题引导学生将所学知识应用到实际问题的解决中,并及时反馈学生的学习情况,实现“教与学,学与用”相结合,这也是高中课堂“教学评”一体化的重要体现。

(四)归纳知识,提升思维

梳理知识,构建苯酚性质的认知模型[5]。回归情境,完成教学闭环。

【任务8】从“结构决定性质,性质决定用途”的角度,对苯酚的性质进行梳理,并构建苯酚的性质认知模型(如图2)。

【情境创设】在“科学史话”中提到,利斯特在工厂废水中发现了苯酚。由于苯酚有毒,随意排放会危害环境。如果你是环境监察员,如何检测工业废水中是否含有苯酚?如果含有,又该如何处理?请你结合本节课所学内容,简述你的方法。

设计意图:通过对本节课进行知识归纳,构建苯酚的性质认知模型,加深学生对“结构决定性质,性质决定用途”以及“基团相互影响”等观念的理解。模型构建过程能帮助学生形成对苯酚性质的直观形象认知,培养学生的创新思维和问题解决能力。同时,通过设立真实问题情境,不仅形成了教学闭环,还能再次强化学生对苯酚性质的认知与应用,增强他们的社会责任感,体现化学学科的育人理念。

三、结语

随着“三新”改革的全面铺开,课标为化学教学指明了方向。高中教师要把握这次难得的机遇,敢于面对新的挑战,在教学教法研究上多花时间和精力,针对不同教学内容和不同需求层次的学生,设计合适的教学方法,以促进学生的化学学科素养得到良好发展。

[ " 参 " 考 " 文 " 献 " ]

[1] "中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] "周红艳.任务驱动教学法在有机化学教学中的应用[J].化工设计通讯,2023,49(6):129-131.

[3] "刘媛,张红鸽,尚永辉,等.对化学教学中“模型认知”的认识与思考[J].云南化工,2024,51(2):158-161.

[4] "人民教育出版社,课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.普通高中课程标准实验教科书 化学 选修5 有机化学基础[M].北京:人民教育出版社,2019.

[5] "贺冰,卢伟.“双模齐下”建模思路在苯酚教学中的应用[J].化学教与学,2022(7):53-56.

(责任编辑 罗 " "艳)