明代江南草木染色工艺研究

草木染作为中国最重要的传统染色工艺,至明代发展至顶峰。草木染,又称植物染色,据《唐六典》记载:“凡染,大抵以草木而成。有以花叶。有以茎实,有以根皮,出有方土,采以时月。”在化学染剂问世之前,这种自植物中提取的天然染料,一直是历代织物染色工艺中最为普遍和常用的原料。本文在结合前人相关研究成果的基础上,将传统草木染色工艺与明代文献记载相结合,对文献中所载的染料植物与草木染色工艺进行简要分析,进而透视明代江南传统草木染色工艺的主要内容及阶段性特征,展现明代草木染色工艺所达到的高度,有助于我们更进一步理解草木染色的相关文化,为现代社会借鉴和复原传统的草木染色工艺提供理论依据。

一、明代以前江南的染色文化传统

在生产传统手工纺织品——织、染、绣的整个过程中,染色是不可或缺的环节,古人称之为“彰施”。宋应星在《天工开物》中记载: “霄汉之间云霞异色,阎浮之内花叶殊形。天垂象而圣人则之,以五彩彰施于五色。”又有“甘受和,白受采。世间丝、麻、裘、褐皆具素质,而使殊颜异色得以尚焉”。中国古代织物施色方式主要有石染和草木染两种,即“染必以石,谓之石染”“凡染用草木者,谓之草染”。石染遇水即脱落,草染则不然,故谓之“染料”,因此在中国古代,草木染是服饰施色的主流。

江南作为中国丝绸的发源地之一,积累了数千年的纺织文化,在中国乃至世界的社会经济、文化与纺织技术史中都占有重要地位。孙吴时期由于养蚕得到重视,加之吸取了青州、兖州等齐鲁地区的先进丝织技法,江南纺织业开始复苏,并开始出现官营织造机构。隋唐时 期,草木染工艺进入繁盛时期。入宋以后,江南地区成为丝绸业三大生产中心之一,随着南宋时期经济重心南移的完成,至明初,江南地区成为官营织造局最多和最集中的地区,规模 尤以江宁、苏州和杭州为最。明代江南丝织业的迅速发展自然带动了江南地区草木染色技术的发展,由此产生了大量理论总结。

二、明代江南草木染色工艺的理论总结

明代江南的草木染色工艺,无论是在染料植物品种数量,还是染料植物的制取贮存、媒染剂的使用、色谱的扩展等方面,都在继承前代经验的同时有进一步发展和创新,其中江南地区表现最为突出。明代相关文献资料的记载,展示出当时江南地区草木染料染色技术之先进。

(一)染料植物的品种

明代,关于染料植物的文献记载很多,但 散见于各种农书、医书、类书和文人笔记中,如《农政全书》《本草纲目》《多能鄙事》《天工开物》《便民图纂》《群芳谱》等,这些书对各种染料植物的描述也各有偏重。在李 时珍《本草纲目》中,记载了50余种染料植物,直接写明可染色的植物有:冬青、虎杖、红蓝花、茜草、紫草、番红花、橉木、苏方木、栀子、蓼蓝、木蓝、马蓝、菘蓝、鸭拓草、鼠李、柘、桑、黄栌、槐、姜黄、荩草、藤黄、郁金、檗木、椑柿(漆柿)、金樱子、五倍子、安石榴、毗梨勒、胡桃、乌臼木、杨梅。

(二)染料植物制取和贮藏

明代有关植物制取和贮藏的文献,在《本草纲目》《农政全书》《物理小识》《天工开物》《便民图纂》等书籍中皆有记载,较前代而言,其书写更加简明,工艺也更加实用。以槐花的保存为例,由于槐花的收取季节性较强,采摘后必须经过处理方能长期贮存和大量贩运。最初采用的方法是先蒸后晒,至明中叶以后,人们已将槐花分为花蕾及花朵,并分别进行加工处理。槐花花蕾为“绿衣所需”,其加工方法是“取者张度籅稠其下而承之。以水煮一沸,漉干捏成饼,入染家用”。加工花朵的方法则是“既放之花,色渐入黄,收用者以石灰少许晒拌而藏之”。

(三)染色工艺

明代的染色工艺随同纺织业得到相应发展。根据《多能鄙事》《天工开物》《齐民要术》等文献记载,明代的染色工艺主要分为以下五大类,主要包括直接复染法、媒染法、套色浸染法、综合染法、缬染法五种。

第一,直接复染法。其工艺是将待染的织物直接浸入富含染料植物枝叶或其他色素的发酵染液中。并根据所需色调深浅,通过浸或煮的方式,在同一染液中一次或多次浸或煮织物,从而使之施色。《天工开物》中所记用此法染得的色调,计有大红、莲红、桃红、银红、水红、翠蓝、天蓝、月白、草白、象牙色、毛青布色。

第二,媒染法。媒染又称媒介染色,是指将植物染料与金属染剂相结合的染色方法。其中,元末明初成书的《多能鄙事》卷四“染色法”所记“染明茶褐法”,即为江浙地区民间采用的明矾予媒、绿矾后媒的媒染染色工艺。染明茶褐色需准备黄栌木和白矾,研细后煎三次黄栌汁。染物需先经白矾处理,再置于黄栌 汁中染色。染色时,加热染液并加入绿矾末,持续翻动染物以确保颜色均匀,绿矾用量视颜 色深浅而定。

第三,套色浸染法。明代江南的套染工艺已十分发达,《丝绣笔记》称当时:“染有常平之法,故准而酌之。”当时的套染工艺主要可归纳为三种:一是先施靛蓝以为底色;二是后施靛蓝以增色泽;三是兼用两种染料草木与媒染剂,相互套染以成新色。以染青皂色为例,就是通过秦皮、五倍子、绿矾、百药等套色媒 染而实现的。

第四,综合染法。综合染法是复染、套染和媒染几种方法并用。《多能鄙事》卷四所载“染小红法”即这种方法的代表。据该书记载,其染料配方主要为苏木、黄丹、槐花和明矾,工艺过程如下:先将槐花炒香碾碎,用两升水煮至一升,加白矾搅匀,放黄绢帛浸泡半小时。再煮苏木至剩一碗水,分两次煮并合并汁液,加入黄丹搅匀。将槐花水浸过的黄绢放入苏木汁中染色,反复多次浸泡、提起,直至满意的颜色。染物只能自然风干,避免日晒。由于综合染法工艺之复杂,其颜色也较其他染法更为鲜艳。

第五,缬染法。元明时期出现了许多染缬产品,《碎金 ·采帛篇》所载染缬名目便有 檀缬、蜀缬、撮缬、锦缬、茧儿缬、浆水缬、三套缬、哲缬、鹿胎缬九种。这些染缬在当时的江南地区均享有盛名,元降后失传。这一时期,染缬制品是江南地区民间百姓日常生活的必备物品,常用它作为被面、衣巾、罩单、包裹、窗帘等日用品。

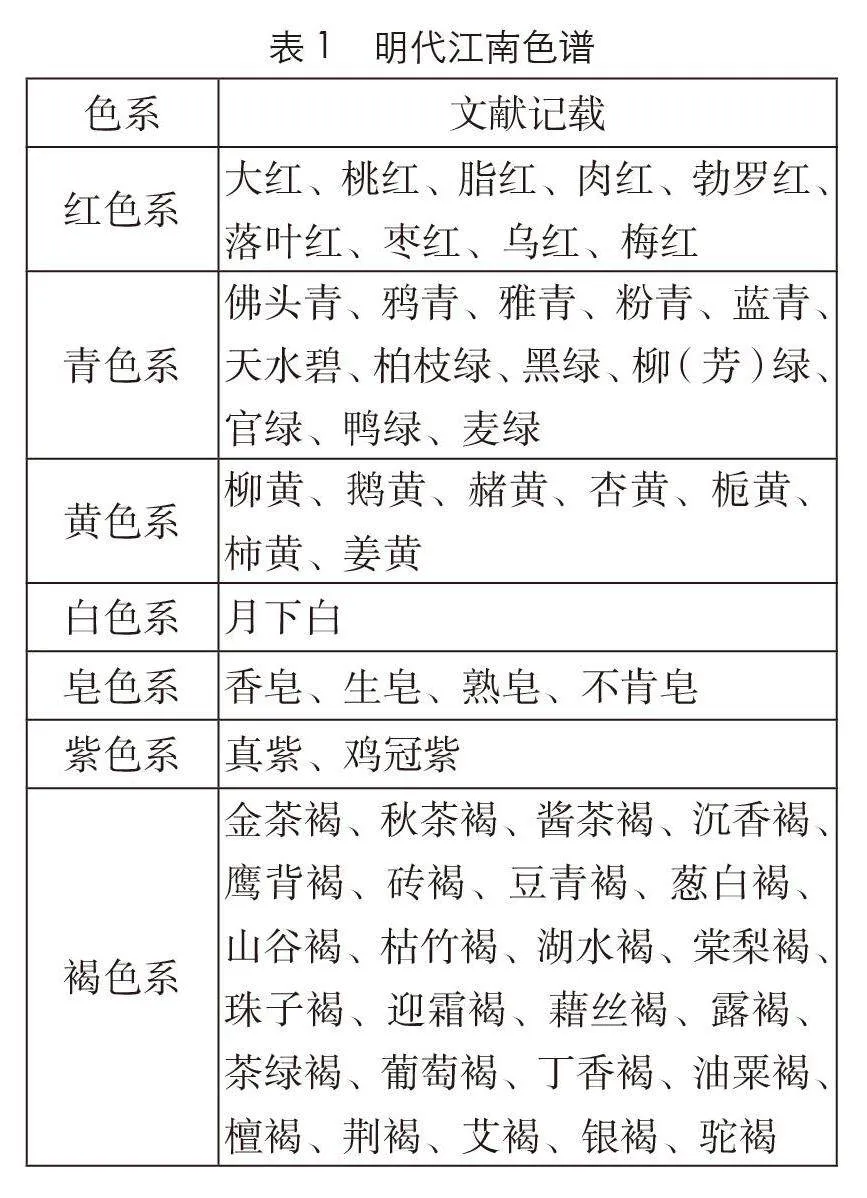

(四)明代江南色谱

据统计,明代见于文献著录的染料植物有50多种。《丝绣笔记》对明代施染后所得的主要色调进行记载,有:“染之作,有六。一曰青,二曰绛,三曰黄,四曰白,五曰皂,六曰紫。”元明时期比较简单的色谱有《碎金》褐色系""""" 金茶褐、秋茶褐、酱茶褐、沉香褐、鹰背褐、砖褐、豆青褐、葱白褐、山谷褐、枯竹褐、湖水褐、棠梨褐、珠子褐、迎霜褐、藉丝褐、露褐、茶绿褐、葡萄褐、丁香褐、油粟褐、檀褐、荆褐、艾褐、银褐、驼褐和《南村辍耕录》,其中,《碎金》的《彩色篇》对元明时期的色彩名称有详细记述,沈从文先生在其专著《中国古代服饰研究》亦多次提及此书;《南村辍耕录》为元末陶宗仪寓居松江时所撰的笔记,成书于元至正二十六年(1366),不仅可以作为了解明初江南色名系统的参考,每种颜色的染料配方同样可参考此书记载。现将《南村辍耕录》卷十一与《碎金·彩色篇》中关于色名的部分进行摘录(见表1)。

三、明代江南草木染色工艺的基本特征

从上述分析来看,明代无论是全国性类书,还是江南文人笔记,关于江南草木染色工艺的记载,都较前代更为丰富翔实。在清代编纂的类书《格致镜原》中,所引用的书目逾两百种,其中明代著述占据了近三分之一的比重,考证类笔记和谱录类作品也占据了相当大的篇幅。这些文献详细记载了染料植物的名称、品性、栽培技术,媒染剂的使用方法以及色谱扩展等,反映出明代人们对染料植物的认识程度,且在具体记载与描述中都表现出更为突出的客观认知与实用色彩。

另一方面,自南宋驻跸东南,伴随而来的是江南地区经济、文化的全面兴盛。明代,江南发展成为全国最重要的纺织业中心,织物产量与质量均位居全国前列。这一时期江南地区不仅纺织技艺与式样远比北方精致繁复,更在色彩上追求丰富多样,加之其优越的地理位置和适宜染料植物生长的气候条件,共同推动了染色工艺的迅速发展,充分反映出明代江南在染色工艺上处于全国核心地位。

[作者简介]张芷若,女,汉族,山东济宁人,苏州大学硕士研究生在读,研究方向为中国古代史、经济史、艺术史。