基于教师职业能力标准的全日制教育硕士生课程体系构建

摘要:全日制教育硕士生课程体系是实现高素质专业化创新型教师培养目标的重要载体。以学科教学(数学)专业为例,基于我国相关教师职业能力标准,结合文本分析与学生调查发现,全日制教育硕士生课程体系存在与未来教师职业能力需求匹配度不高的矛盾,表现为理论类课程占主体而实践类课程不突显、必修课程占绝对优势而选修课程占比偏低、研究方法类与跨学科类课程偏少、课程内容与专业及职业的契合度不够且课程实施弹性不足等问题。认为应以能力本位作为课程体系设计的逻辑起点,加强模块化课程,精选课程内容以优化课程结构;增进课程融合,推动课程由量的扩张转向质的提升;整合资源增进互动,活化课程实施,更好地服务于研究生的个性化学习需要。

关键词:教师职业能力标准;全日制教育硕士;课程体系;学科教学(数学);研究生教育

作者简介:刘兰英,上海师范大学上海退役军人学院副院长,研究员,上海 200234。

全日制教育硕士生教育是我国教育硕士专业学位研究生教育的主力军,目前拥有教育管理、学科教学(含12个方向)等9大专业领域近40个方向。2009年教育部颁布了《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》,强调课程设置要以实际应用为导向,以职业需求为目标,以综合素养和应用知识与能力提高为核心[1]。为更好地落实《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》,2021年教育部又印发了《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》,对小学教育、中学教育等专业师范生的教师职业能力标准提出明确要求[2]。显然,这些标准是我国中小学教师培养的重要依据,为培养全日制教育硕士研究生指明了方向,为调整培养方案和课程设置提供了基本标尺。全日制教育硕士生课程体系是实现高素质、专业化、创新型中小学教师培养目标的重要载体,鉴于教育硕士生培养涉及学段多、专业面广且差异性大等特点,本文选取以培养中学数学教师为目标的学科教学(数学)专业为例,基于我国相关教师职业能力标准,审视全日制教育硕士生课程体系存在的主要问题,并提出优化建设的构想。

一、我国相关教师职业能力标准的具体要求

我国相关教师职业能力标准着眼于新时代教师培养目标,坚持分类指导,按照“一践行,三学会”(践行师德,学会教学、学会育人、学会发展)的思路,分别明确了中学教育、小学教育等专业师范生教师职业的四大基本能力,即师德践行能力、教学实践能力、综合育人能力和自主发展能力,每个大类能力下各包含若干细化能力,由此构成了含4个一级指标、10个二级指标、32个三级指标的教师职业能力标准(见表1)。

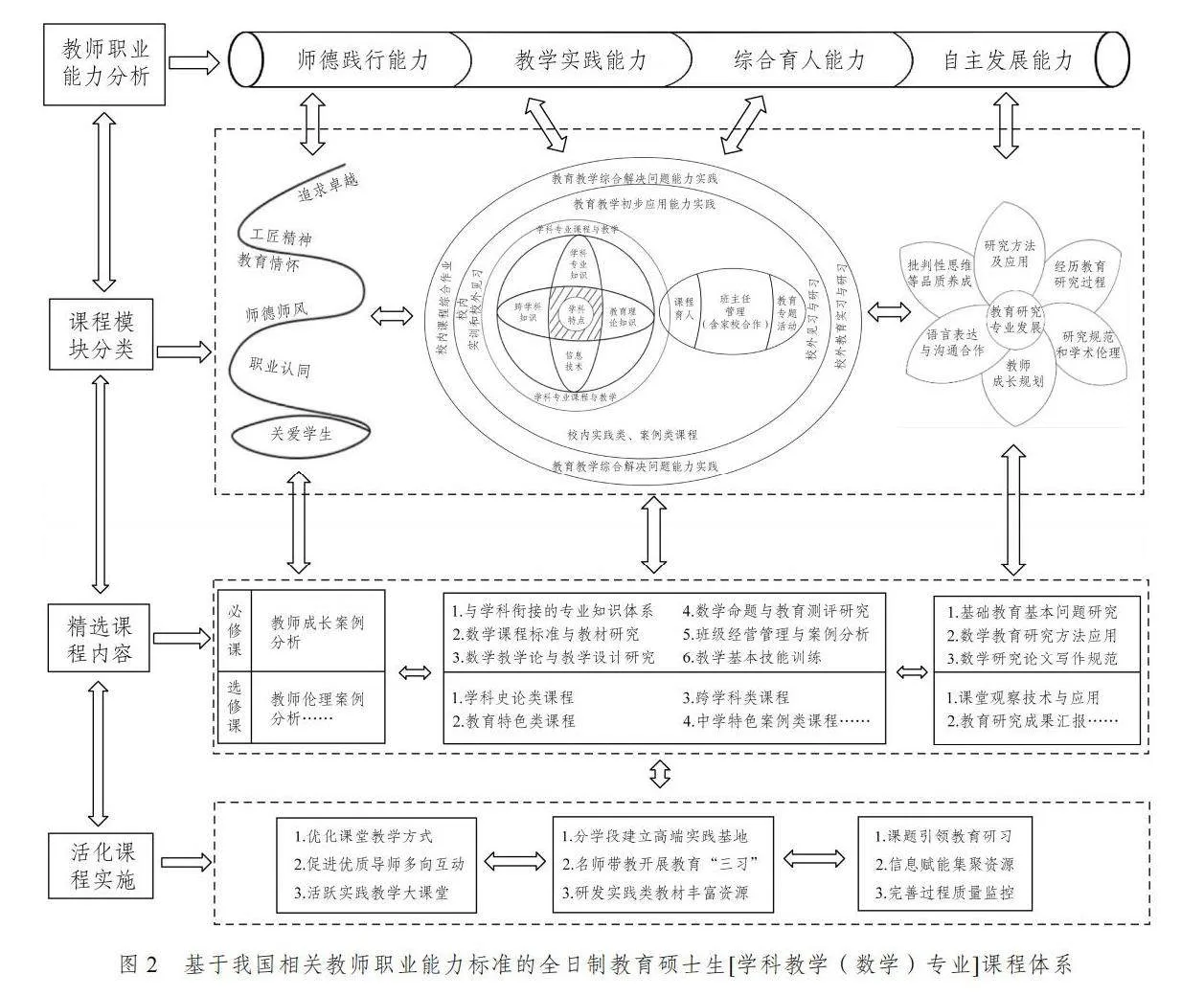

由表1可见,我国相关教师职业能力标准很清晰地提出了针对中学教育师范生应具备的四大类教师职业基本能力及具体要求。①教师以德为先。师德践行能力强调从遵守师德规范和涵养教育情怀两个方面,从知、情、意、行多个角度,引导师范生提高自身修养,遵守师德准则,关爱学生,用心从教,树立职业认同,努力成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。②教学实践能力强调从掌握专业知识、学会教学设计、实施课程教学三个方面,对师范生学科教学实践所需的基本能力提出细化要求,包括掌握教育基础、学科素养、信息素养和知识整合等领域的专业知识,熟悉中学各学科课程标准,学会分析学情设计教案,开展教学组织和教学评价,增强“学会教学”的本领。③综合育人能力强调从开展班级指导、实施课程育人、组织活动育人三个方面,要求师范生掌握班级管理、家校沟通、心理辅导和主题教育等综合能力,学会全方位育人,落实立德树人的根本任务。④自主发展能力则强调从注重专业成长与主动交流合作两个方面,增进沟通技能、学会反思改进、学会教育研究、加强职业规划,在学习共同体中提升教师专业发展水平,具备终身学习和自主发展的意识与能力。“教师”不仅是一种“职业”,更是一门“专业”,“学会研究”是教师专业成长尤其是成为“研究型教师”的必备素质。2016年加拿大安大略省在道德标准(Ethical Standards)和教学实践标准(Standards of Practice)基础上,提出了《教师专业学习框架》(Professional Learning Framework for the Teaching Profession)(见图1),同样强调教师的道德实践、专业知识、教学技能和持续专业学习之间的相互关系,并将“专业探究”贯穿始终[3]。

二、全日制教育硕士生[学科教学(数学)专业]课程体系的问题

笔者在全国师范大学中抽取25份最新修订的教育硕士生[学科教学(数学)专业]培养方案,以文本分析为主,结合S校“教育硕士生课程满意度”调研结果和笔者多年的研究生教育管理经验,发现我国现有全日制教育硕士生[学科教学(数学)专业]的课程体系存在诸多问题,具体表现为理论类课程占主体而实践类课程的独立地位未凸显、必修课程占绝对优势而选修课程占比偏低、研究方法类与跨学科类课程偏少、课程内容与专业及职业的契合度不够、课程实施弹性不足等。

1.理论类课程占主体而实践类课程的独立地位未凸显

根据全国教育专业学位研究生教育指导委员会要求,新修订的全日制教育硕士生培养方案要求课程总学分为38~45学分,分为公共必修课(6学分)、学位基础课(8学分)、专业必修课(8学分)、专业选修课(≥8学分)和实践教学(8学分)五个模块。公共必修课包含外语课和政治课。学位基础课包含教育原理、课程与教学论、青少年心理发展与教育、教育研究方法四门课,各2学分。在专业必修课中,削减了2个学分调至专业选修课,课程设置上除了原有的“学科课程与教材研究”(2学分)和“学科教学设计与实施研究”(2学分)之外,增设了“学科专业课程”(4学分)以加强学科专业知识。将专业选修课划分为学科素养类课程、教育专业类课程和专业特色类课程三类。学科素养类课程要求学科专业理论课更聚焦地指向学科的核心知识;教育专业类课程更多地指向教育专业理论课而非教育技能课;专业特色类课程可兼顾校本自设课程,每一类选修课至少开设两门课程,每门课程1~2学分。实践教学模块仍保留校内实训(2学分)和校外实践(6学分),但对校内实训课程或项目的名称、设置学期、学时、学分都做了更明确的规定,对基础教育学校现场开展的教育见习、教育实习和教育研习“三习”工作的实践教学要求进行了细化。

整个培养方案虽强化了实践教学,增加了选修课的学分,赋予各高校自主设置特色课程的机会,但总体而言,“实践取向”的课程体系特征不够凸显。以最低38学分计,实践类课程(含实践教学与部分专业必修课)约占14学分(36.84%),而理论类课程却高达24学分(63.16%)。可见,理论类课程占主体,实践类课程的独立地位未能得到凸显。

新修订的课程学分是在原有36学分的基础上增加了2~9个学分,显然这种以偏重理论知识学习为主体的课程体系,对培养周期较短(基本学制为2年)的部分高校来说无疑是雪上加霜。再加上现有全日制教育硕士生源参差不齐、类别多样、水平不一,“有教学经历师范生”“无教学经历师范生”“有教学经历非师范生”“无教学经历非师范生”这四类研究生,他们所具备的教育专业和学科专业的知识结构有很大的差异,尤其对那些“无教学经历非师范生”的研究生来说,其教育专业和学科专业的基础本身就薄弱,还必须在第一学年内补修完两门本科课程,需要在不到两年的时间完成至少38学分的课程,学业压力是超大的。可见,这种以理论类课程占主体的课程体系,很难满足全日制教育硕士生未来从师执教的职业能力需求。

2.必修课程占绝对优势而选修课程占比偏低

仍以最低38学分计,必修课程为30学分,占78.95%,而选修课程为8学分,仅占21.05%。除公共必修课和实践教学外,指向教育专业、学科专业和专业教学的必修课程学分约为11∶6∶7。可见,必修课程与选修课程的占比很不平衡,必修课程占绝对优势,而选修课程占比偏低,必修课程中尤以指向教育专业的理论类课程居多,而指向应用性的专业实践类课程偏少。

就专业必修课“学科专业课程”的设置而言,对应4学分需开设的一门或两门课程应该是什么,不同高校几乎没能达成共识,所设置的课程五花八门,如“数学教育测量与评价”“现代数学与中学数学”“数学教育心理学”“中学数学学科基础与前沿”“数学教育哲学”“竞赛数学”等。

就专业选修课的设置而言,虽然明确区分为学科素养类、教育专业类和专业特色类三类课程,但在实际操作中却难以严格区分,不同高校对每一类课程所应开设的课程名称表述不一,相同或相似名称的课程类别归属各异。例如,出现频次较多的“数学教育测量与评价”这门课,有的设为学科素养类专业选修课,有的设为专业特色类选修课,还有的学校将其设为专业必修课。甚至还有三分之一的高校索性不对选修课程的类别作明确区分。显见,不同高校对专业选修课程的设置呈现杂乱无章、碎片化、无体系的特点,课程之间缺少内在联系。

3.研究方法类、教师专业发展类和跨学科类课程偏少

“学会研究”和“自主发展”是教师必备能力之一,“要把研究作为衡量研究生素质的基本指标”[4]。然而在全日制教育硕士生[学科教学(数学)专业]课程体系中,虽然诸多课程名称冠以“研究”二字,但真正属于研究方法类的课程却很有限。除了学位基础课“教育研究方法”之外,仅有约三分之一的研究生培养方案在专业选修课中设有一门研究方法类课程。在专业选修课程中,仅22.22%的培养方案设有一门“职业生涯教育”之类的教师专业发展类课程,仅10%的研究生培养方案设有一门“数学美学赏析”或“人工智能概论”之类的跨学科类课程。这些类别课程的缺失,会在较大程度上影响所培养教育硕士生的研究能力、跨学科能力和教师专业发展能力。此外,培养方案虽然明确规定“教育研习应贯穿于实践教学全过程”,“通过教育教学总结和反思,掌握研究方法,在教育见习和教育实习期间至少各撰写1份不少于3000字的教育研习报告”,但如何保证缺乏系统方法论指导的研习报告质量,值得我们思考。

4.课程内容与专业、职业的契合度不够且课程实施弹性不足

(1)学位基础课在实施中较普遍地存在教学内容与专业契合度不够的现象。很多高校通常会将不同专业的教育硕士生统一编班,采取全校统一排课、由教育学院教师授课的模式。由于每年招收的教育硕士研究生人数众多,且要求在第一学年上完四门学位基础课,导致每门课程的班级数多且班额规模大(有时达上百人)。一方面由于班额过大,教师常以讲授教学为主,教学内容往往无法兼顾不同专业学生的需要,教学形式也难以采用探究研讨式让学生更多地参与;另一方面由于授课教师大多强于教育理论而弱于某具体学科研究,故教学内容较多地停留于一般性的教育教学理论,与特定学段具体专业(如中学数学教学)的契合度不够,教学效果也难以很好地满足不同专业研究生的学习需要。以“教育研究方法”课为例,因无统一教材,各高校各授课教师凭各自理解实施教学,缺乏课程总体质量把控,难以兼顾普适性的研究方法在不同专业领域应用的独特性要求,更无法让研究生仅凭“被动听课”就能学会“做研究”。

(2)教育理论或学科专业知识与中学教学的关联程度不够密切,存在“两张皮”现象。也就是说,对教育理论和数学专业知识的学习,彼此之间是割裂的,没能将系统的教育理论基础、数学学科知识与特定学段数学教学知识有机整合,致使研究生对教育理论基础、数学学科知识和中学数学教学知识这三者的学习存在明显的断层,虽然在每类课程中都学了很多知识却常常互不融通,不会灵活运用。

(3)专业课程的实施较为固化,弹性不足,不同专业间的课程整合度不够。受多重因素制约,专业课程在教学实施中常表现为院系各自为阵,授课教师互不通气。这种“院系割据”式的课程实施模式,既不利于研究生跨专业跨学院选课,又易造成无谓的教学内容重复或教学内容缺失,更不利于培养具有多元视野、善于跨界合作的未来卓越教师。

2023年笔者在S校教育硕士生课程满意度的抽样调查(N=289)中发现,30.80%的研究生认为“2年学制太短”,近七成研究生认为“所学的理论课程过多,专业实践教学时间偏少”,15.90%的研究生“感觉专业课程安排有些混乱,找不到学习节奏”。“根据就业取向开设更多的实践课程”“课程选择自由度可更高些”成了研究生的呼声。可见,尽管近些年来,学科教学(数学)专业全日制教育硕士研究生课程教学的实践性和应用性有所增强,但课程内容与专业、职业的契合度以及课程间的整合性还不够,在更好地满足不同专业和不同生源特点的研究生分类培养方面还有很大的探索空间。

三、全日制教育硕士生课程体系的构建:以学科教学(数学)专业为例

全日制教育硕士生[学科教学(数学)专业]课程体系的现存问题主要体现为课程体系与教师职业能力需求匹配度不高的矛盾,这个矛盾将会严重制约教育硕士生未来的教师职业能力养成和卓越教师发展潜力。在此,本文以学科教学(数学)专业为例,基于中学教育的教师职业能力标准,提出全日制教育硕士生课程体系的构想。

1.以能力本位作为课程体系设计的逻辑起点,兼顾分类培养的需要

学科教学(数学)专业全日制教育硕士生教育的终极目标是培养高素质具有创新实践能力的中学数学专业教师,其课程体系建设理应服务于中学数学教师职业能力需要。以能力本位作为课程体系设计的逻辑起点,将中学数学教师职业能力作为课程体系构建的“动力引擎”,有利于使课程设置与实施更聚焦地指向中学数学教师的高素质创新实践能力培养。同时课程体系设计还应考虑研究生多样化的生源特点,尽量满足不同类别研究生分类培养的需要。对于是否师范专业本科毕业和有无教学经历的不同类教育硕士生来说,其知识结构和能力水平差异较大,对课程学习和实践教学都表现出不同的诉求,需要从理论课程和实践环节的设计上做出层次区分以进行分类培养[5]。

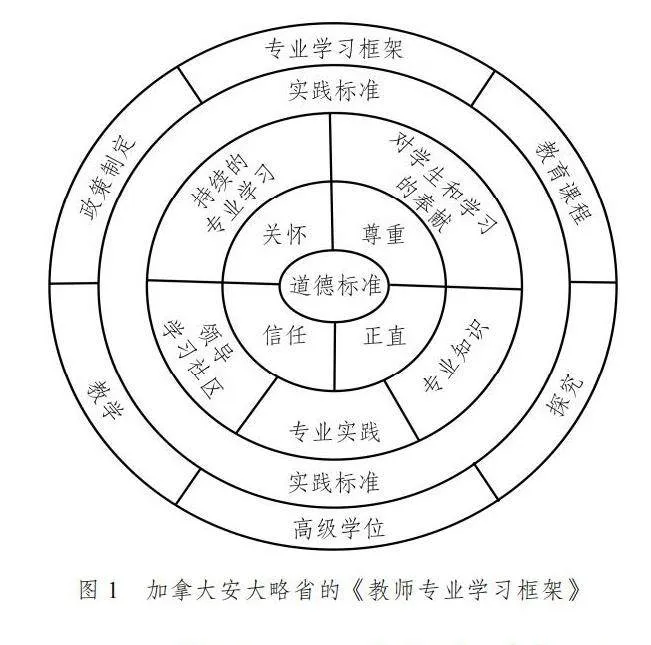

为此,笔者从我国中学教育教师职业能力标准出发,构建了集课程模块分类、精选课程内容和活化课程实施于一体的全日制教育硕士生[学科教学(数学)专业]课程体系(见图2),努力实现兼顾完整性与开放性相结合、统一性与差异性相统一、理论性与实践性交错配合、专业方向课程与职业能力体系相匹配的课程设计目标[6]。

2.加强模块化融合课程,精选课程内容以优化课程结构

由图2可见,这个课程体系强调模块化课程设计,增进课程融合,精选课程内容,以优化整个课程结构。

(1)强调教师职业能力引领下的模块化课程设计。从我国中学教育教师职业能力标准所要求的四大能力出发,相应地可考虑设置三大类课程模块:教育情怀升华课程模块、教育教学知识与能力实践课程模块、教育研究专业发展课程模块。教育情怀升华课程模块以关爱学生为基点,逐步实现职业认同→师德师风→教育情怀→追求卓越的升华。教育

教学知识与能力实践课程模块注重将教育理论知识、数学学科知识、信息技术知识与跨学科知识相统整,将中学数学教学实践与综合育人相整合,由此使不同类别(或水平)研究生的教育教学实践逐渐实现从初步应用能力向综合解决问题能力的递进。其中数学专业知识与教学技能是基础,可通过校内实训、校内实践案例类课程、校外教育见习与研习等多形态的课程载体,开展教育教学初步应用能力实践,可通过校内课程综合作业、校外教育实习与研习甚至开展教学技能大赛等多样化的课程载体开展教育教学综合解决问题能力的创新实践。教育研究专业发展课程模块则强调批判性思维品质训练、学会应用研究方法、经历教育研究过程、知晓研究的学术伦理、懂得教师成长规划和加强表达沟通合作等。教师职业能力引领下的模块化课程设计,既体现培养共性又突出培养个性,凸显实践类和研究方法类课程,兼顾教师专业发展类和跨学科类课程,使课程结构更趋合理。

(2)增进课程融合以推动课程由量的扩张转向质的提升。美国教育硕士生培养在近百年发展历程中所积累的丰富经验,如课程设置及内容紧扣教师发展的专业标准,充分体现职业需求和教师需要,注重课程的体系性和整合性,强化课程理论与实践的关联性等[7],值得我们借鉴。为此,学科教学(数学)专业教育硕士生课程体系设计,应更好地回应我国相关教师职业能力发展需求和研究生个性化学习需要,加大课程中理论与实践的融合程度,促进知识类课程与中学实际需求的关联度。为了让研究生在有限时间内更高效地学习,课程论专家有必要增进教育理论、学科专业、信息技术和跨学科各类知识间的紧密联结,研发与特定学段特定学科相衔接的知识融合课程,推动课程从单纯量的扩张转向质的提升。例如,可联合高校教育理论教师、数学教学法教师和一线初中数学教师,共同研究初中数学教学必备的教育理论知识、数学专业知识和数学教学法知识,研制将一般性的教育理论转化为适合初中数学教学的理论知识,即数学学科教学论或数学学科教学知识(Mathematical Pedagogical Content Knowledge,MPCK),并将其作为学科教学(数学)专业教育硕士生的必修课程。这类课程将庞杂的数学专业知识和教育理论知识大大简化,帮助研究生不仅学习数学本体性知识和教育教学条件性知识,还学习实际情境具体运用的策略性知识,在教育理论、数学知识和数学教学之间找到平衡。

(3)精选课程内容使横向分类纵向分层,优化课程设置。在模块化课程框架下,精选课程内容,横向分类,纵向分层,使模块课程更具逻辑性和层次性。从横向分类角度,对应三大课程模块分别精选课程,削减理论类课程,增加实践类课程,增强理论类课程的案例教学。从纵向分层角度,将所精选的各模块课程按重要程度不同分设必修课程和选修课程,减少必修学分,增加选修学分,增大选修课程库,为不同研究方向、不同教学经历和不同能力水平的研究生提供更自由的选课空间。例如教育情怀升华课程模块中,可精选“教师成长案例分析”作为必修课,将“教师伦理案例分析”作为选修课,让研究生从鲜活生动的案例中认同教师职业并增进教育情怀。在教育教学知识与能力实践课程模块,可精选与学段学科相衔接的专业知识体系(如“高观点下的初中数学教学”)、数学课程标准与教材研究等作为必修课程,将学科史论类课程、教育特色类课程、跨学科类课程、中学特色案例类课程等作为选修课程,供不同学习需求的研究生自由选择。

3.整合资源增进互动,活化课程实施,更好地服务于学生个性化学习需要

要整合多方资源并增进多向度互动融合,增强课程教学实施的弹性与灵活性,以课题引领和信息赋能,保障课程实施过程性质量监控,使课程教学更好地服务于研究生的个性化学习需要。

(1)增强针对性教学和导师互融,活化课程实施。①打破院系壁垒,增进跨院系导师的多向度互融,增强课程实施的灵活性;可以改变全校统一“上大课”的方式,分专业开设学位基础课,提高教学的专业针对性。②优化全校研究生课程教学系统建设,增强跨学院、跨学科选课的灵动性,比如可将教育技术系的部分课程向全校开放,便于学科教学(数学)等不同专业不同年级的研究生按需选修。③活化课堂教学方式,凸显实践性、研究性、项目式学习,提供支架开展案例教学,促进研究生深度质变地“学习如何当教师”[8],让研究生真正懂得未来“教什么”“怎么教”。④活跃实践教学大课堂,灵活采取教育辩论、教学技能大赛、创建学习社区等方式[9],为研究生搭建发展学科智能和展现教师风采的大舞台。

(2)整合优质资源和名师带教,强化实践教学质量。①整合基础教育优质资源,推进高校导师和行业导师双向挂职、兼职、互聘制度;聘请名师名校长作为教育硕士生导师,让他们走进高校课堂联袂授课教学,以生动的故事案例激活教育理论。②分学段建立初中和高中的高端教育实践基地,做好分年级研究生的教育见习、实习、研习或“驻校培养”安排,遴选基地学科名师和优秀班主任分别进行“一对一”带教,提高研究生的教育教学实践能力。③协同校内外导师共同研发实践类教材,共同介入研究生培养全过程指导;探索在实践基地完成理论课程学分,增进理论学习和实践教学的互融互通;还可以将研究生校外实习中的数学教学视频上传至共享平台,作为校内实训或数学教学设计研究课程的案例素材,全面丰富课程教学资源。

(3)课题引领与信息赋能,完善课程实施过程性质量监控。①引导教育硕士生立足基础教育,以源于实践、高于实践并反哺实践的理念开展中学教育课题研究,在经历教育科研课题选题、设计、研究与写作的全过程中,深化对中学数学教育教学与教师专业发展的理解。②加强教育硕士生课程教学的电子化资源库建设,集聚优质资源,全方位服务于课程教学。③建立课程实施过程监控和课程预警机制,动态跟踪和改进课程教学质量,加强对教育硕士生的知识结构、创新思维、解决问题能力等综合素质的考查,共同作用于未来教师高素质职业能力的培养。

质言之,基于我国相关教师职业能力标准的全日制教育硕士生课程体系建设是一项系统工程,目标指向清晰,实践取向鲜明。他山之石,可以攻玉。我们还可以借鉴美国“临床”型教育硕士生课程建构新模式[10],推进实践取向的教育硕士生课程改革。但无论如何,推动职业能力引领和实践应用导向的教育硕士生课程体系变革是需要胆略和勇气的,需要社会方方面面的协同配合。唯有如此,才能共同致力于为中小学输送教育情怀深厚、专业素养卓越、教学基本功扎实的优秀教师,才能实现将教育硕士生培养成为高素质专业化创新型教师的重大使命和振兴国家教师教育的宏伟愿景。

参考文献

[1] 教育部. 关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见: 教研[2009] 1号[A/OL]. (2009-03-19) [2024-01-10]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/200903/t20090319_82629.html.

[2] 教育部办公厅. 关于印发《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》等五个文件的通知[A/OL]. (2021-04-06) [2024-01-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s6991/2021 04/t20210412_525943.html.

[3] Ontario College of Teachers. Professional learning framework for the teaching profession[EB/OL]. (2016-06) [2024-01-05]. https://www.oct.ca/-/media/PDF/Professional%20Learning%20Framework/framework_e.pdf.

[4] 新华网. 习近平对研究生教育工作作出重要指示[EB/OL]. (2020-07-29) [2020-08-01]. http://www.xinhuanet.com/polit ics/leaders/2020-07/29/c_1126301069.html.

[5] 夏永庚, 崔佳丽. 基于实践能力导向的教育硕士分类培养研究——以小学教育专业为例[J]. 当代教育理论与实践, 2021(2): 121-130.

[6] 李红, 王方. 基于实践能力养成的全日制教育硕士课程体系新构想[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2017(6): 50-53.

[7] 王飞. 美国教育硕士课程设置的特点及其启示[J]. 高等继续教育学报, 2021(1): 10-14,60.

[8] 杨跃. 论促进深度质变学习的教育硕士研究生课程建设[J].学位与研究生教育, 2021(8): 33-39.

[9] 丰向日. 卓越教师核心素养培养的制约与突破[J]. 教育理论与实践, 2021(22): 43-47.

[10] 陈勇. 美国“临床”型教育硕士课程建构模式探究及启示[J].外国教育研究, 2023(5): 66-84.

(责任编辑" 周玉清)