信息化融合助设计 “教学做”一体促素养

摘 要

信息时代下的数学教学,教师需要在课程理念的指引下,探寻信息技术在课堂教学中的价值及作用,抓住课时教学的重点,正确分解难点,活用信息技术,设计生动的教学活动,吸引学生注意力,提升其学习兴趣,使得“教学做”融为一体,促进学生核心素养的提升。

关键词

信息技术 教学做合一 核心素养

近期,笔者观摩学习了侯广凤老师在江苏省信息化教学优质课大赛中获得特等奖的教学视频,课题为“主视图、左视图、俯视图”。笔者发现,侯老师注重信息技术的运用,课堂气氛和谐融洽,“教学做”融为一体,对学生核心素养的培育得到了有效落实。下面笔者立足数据量化分析,谈谈本节课如何融合信息技术进行教学设计,使得课堂上“教学做”融为一体,让学生的核心素养在课堂上落地生根。

一、解构课堂行为:重心突出,节奏合理

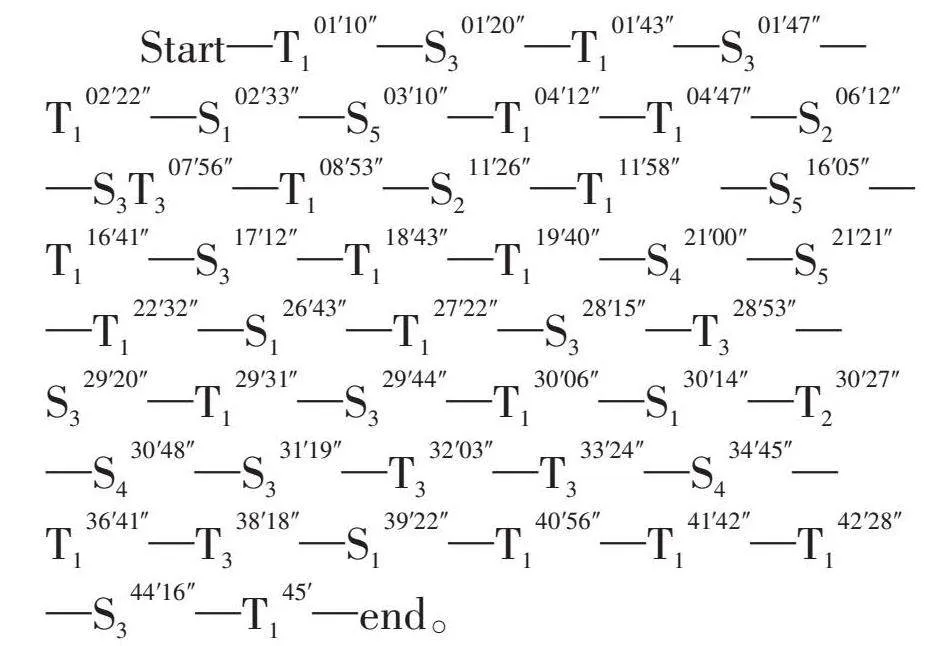

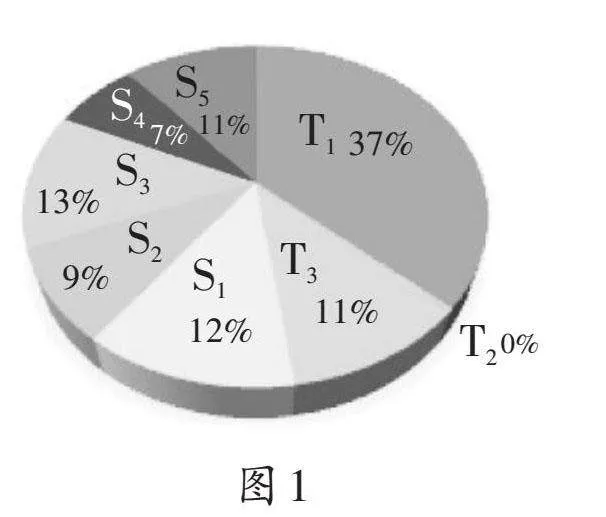

本节课是信息化主题下的三视图课堂教学。为更好地分析本节课,现将教师活动编码为:语言解释或布置任务(T1)、实物演示(T2)、不可替信息化演示(T3)。学生活动编码为:独立思考(S1)、合作探究(S2)、语言表述(S3)、实物表述(S4)、不可替信息化表述(S5)。在表示师生对应活动字母的右上角标记时间,若使用信息化设备与这8种课堂活动同步,则以这8种活动计时,将45分钟(2700秒)的课堂活动分解为如下教学时间线:

Start—T1[0110]—S3[0120]—T1[0143]—S3[0147]—T1[0222]—S1[0233]—S5[0310]—T1[0412]—T1[0447]—S2[0612]—S3T3[0756]—T1[0853]—S2[1126]—T1[1158] —S5[1605]—T1[1641]—S3[1712]—T1[1843]—T1[1940]—S4[2100]—S5[2121]—T1[2232]—S1[2643]—T1[2722]—S3[2815]—T3[2853]—S3[2920]—T1[2931]—S3[2944]—T1[3006]—S1[3014]—T2[3027]—S4[3048]—S3[3119]—T3[3203]—T3[3324]—S4[3445]—T1[3641]—T3[3818]—S1[3922]—T1[4056]—T1[4142]—T1[4228]—S3[4416]—T1[45]—end。

根据收集的数据,将8种课堂活动所用时间绘成如图1所示统计图,从统计图中可以看出教师活动(T)时间约占48%,学生活动(S)时间约占52%。信息化使用时间接近80%,其中不可替信息化活动(T3,S5)时间约占22%,因此可以看出在本节课中,学生是学习的主体,教师是学习的组织者、引导者与合作者,信息技术的利用率较高,促进了数学教学方式的变革。

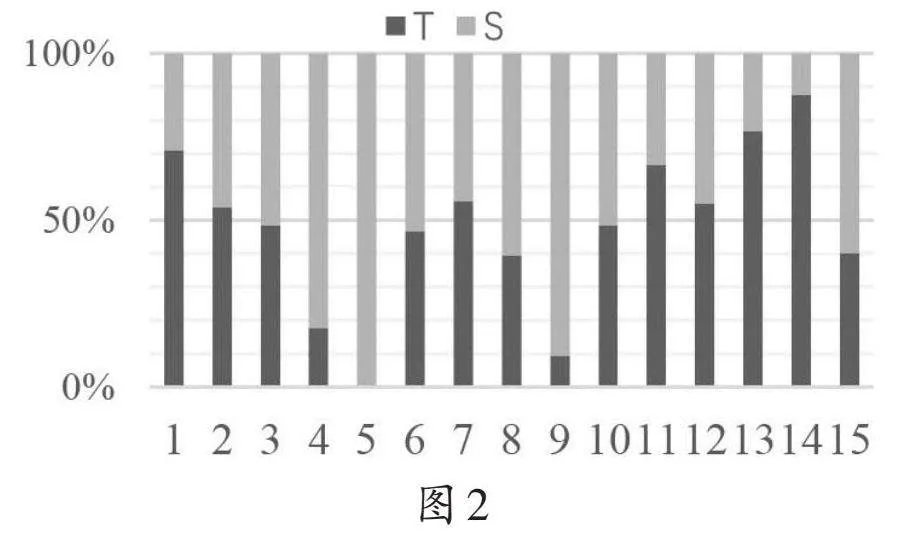

现以3分钟为一个时间段,将活动的时间再细化,可分为15个时间段,如图2,由此可以看出,第4、5、8、9、15时间段的重心是学生的学,表现为自主探究、合作交流;第1、11、13、14时间段的重心是教师的教,表现为交流成果、技术展示;第2、3、6、7、10、12时间段的重心是师生合作,表现为有效设问、鼓励思考。各环节节奏合理,“教学做”融为一体。

二、剖析教学活动:层次鲜明,问题自然

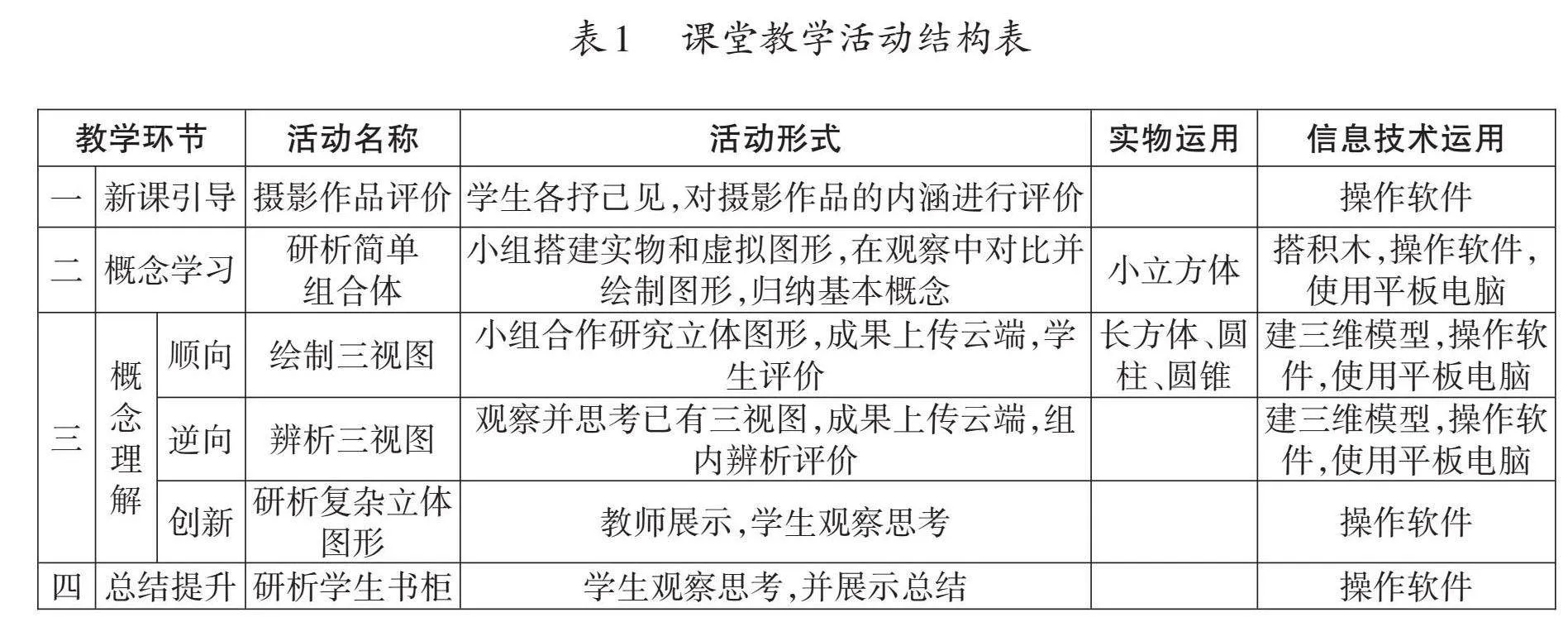

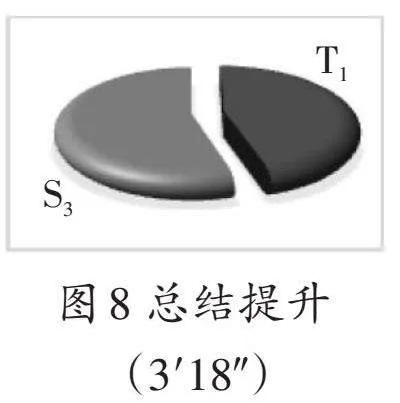

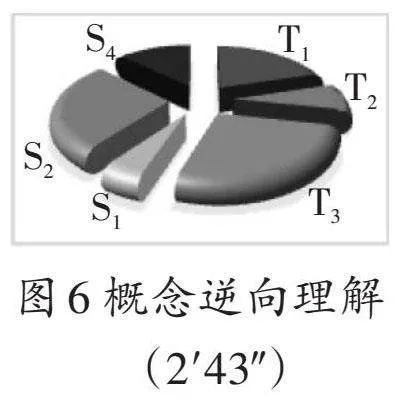

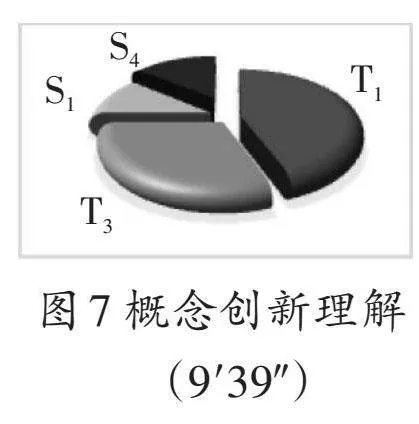

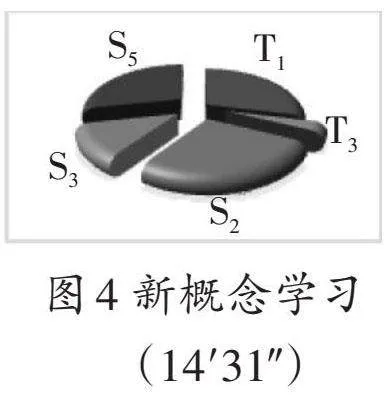

根据课堂活动的性质,本节课可以分为新课引导、概念学习、概念理解(顺向理解、逆向理解、创新理解)、总结提升4个环节,将各环节的活动形式和信息技术的运用绘制成表1,并根据教学时间线,将这4个教学环节所用时间绘制成如图3—8的扇形统计图。

教育家陶行知先生首先提出“教学做合一”的教育理论。在他的观点中,“教学做”本质上是学习的三个方面,而不是三种毫不相关的过程。因此,笔者从“教”的问题、“学”的兴趣、“做”的活动这三个方面来说明信息技术在本节课中的融合使用。

1.信息技术引领“教”的问题

在本节课中,多处应用信息技术引领“教”的问题自然深入。例如,在新课引导(图3)中,侯老师在多媒体上展示了学生的摄影作品,引导学生挑选4幅并思考:“4幅照片拍摄的都是欧风花街的夜景,为什么不相同呢?”作为种子问题,它具有很强的带入性,能够让学生快速进入问题情境中,感受从不同方向观察对结果的影响,强调观察位置的重要性。同时,该问题具有很强的生长性,如侯老师追问“为什么这样拍”“还可以怎样拍”“换个方向拍怎么样”“能从数学的角度描述4幅照片的美吗”等,这些问题都指向引导学生用数学的眼光观察欧风花街,用数学的图形语言来解释其美的数学内涵,问题自然深入的同时,也是数学深度思维自然形成的过程。

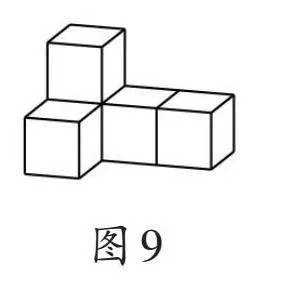

其次,在概念学习(图4)中,侯老师用搭积木软件展示图9所示的组合体,引导小组学生在平板上操作“搭积木”软件并搭建实物图形。学生在操作中观察、思考,如:“若从不同的方向拍摄该物体,能想象出得到的图片吗?”“若想象有困难,该怎么办呢?”困难是真实存在的,信息技术在困难和问题解决之间搭建了支架,问题自然走向“绘制6个方向所看到的平面图形”。至此,学生实现了立体图形到平面图形的转化,同时也产生了新的问题,如“为什么要将立体图形转化为平面图形”“这6个平面图形能转化为立体图形吗”“一定需要6个吗”等。学生在平板电脑上操作,对比实物图形,在绘制、讨论、修正中掌握立体图形三视图的画法,逐步形成空间意识,培养几何直观素养。

在概念理解的三个阶段(图5—7)中,侯老师亦是站在学生素养发展的角度,充分利用信息技术,设置高效问题,引导学生在知识学习的过程中提升核心素养。

2.信息技术助燃“学”的兴趣

兴趣是学生学习的原动力,只有看得见,摸得着,亲身参与的活动才能助燃“学”的兴趣。在本节课的4个环节中,侯老师充分利用信息技术,设计各种看得见、摸得着的活动,鼓励学生深入思考,让学生主动获取知识。

比如,在概念学习(图4)中,学生走上讲台,操作“搭积木”软件,将角色转化为小老师,把6个方向看到的平面图形逐步精简,讲清了为什么要精简,为什么可以这样精简,一步一步地形成三视图的基本概念。角色的转变让学生获得成功表达的机会,也为其他学生树立了榜样,点燃“学好”的兴趣。在本节课的各个环节中,我们都能够看到信息技术助燃“学”的场面,有学生主动操作信息技术的讲解,有合作交流的展示,也有教师的示范,这些都能提升学生的学习兴趣。

3.信息技术力推“做”的活动

陶行知“教学做合一”理论强调,教学应以“做”为中心,通过实际活动来培养学生的创造力,让他们在“做”中学习,在“做”中成长。对于侯老师利用信息技术创设精彩的活动内容,我们可以从学生“做”的时间和“思”的结果来衡量课堂教学的效度。从表示教学环节所用时间的图3—8中,可以知道在图3、5、6中S5占有较大的比例,凸显了学生主动使用信息技术的能力;在图4中S2占有较大的比例,说明新知的获取是由学生在合作中完成;而从图5中S1可以看出,知识的理解和运用是在独立思考中完成,教学重点突出,学生主体地位明显,这些都体现了以人为本的教学理念,学生在这些活动中积极思考,目标达成率非常高;在图6、7中,可以看到教师的活动明显增多,这一环节的知识也是本节课的难点,从T3所占时间可以看出,教师通过操作相关软件,化解知识难点,提升了学生的研究兴趣。在本节课的各个环节中,S3都占有一定的或者较大的比例,它贯穿整个课堂,比如在图8中,学生利用书柜的三视图的建构,总结课堂所学,尽情展示自己的想法,全班学生再进行补充,课堂充满张力,达成率很高。从总体看,侯老师充分利用了信息技术,力推了“做”的活动高效开展。

三、关于信息技术融入课堂的思考

侯老师通过“主视图、左视图、俯视图”的课堂教学展示,为信息技术走进课堂提供了示范,也让我们认识到信息技术对教学改革的作用。在本节课的基础上,笔者认为对信息技术的运用,教师应当关注以下几点。

1.了解信息技术的作用

信息技术的重要性在当今的教育环境中变得越来越显著。随着技术的快速发展,教育方式也在不断变化和适应,为了更好地借助信息技术促进学生素养的培养,教师需要了解信息技术的作用。其一,可以突出重点,分解难点,提高效率,帮助教师更有效地管理课程,评估学生研究成果;其二,可以促进学生学习、掌握相关教育软件和在线资源,增加学生的参与度和兴趣;其三,为学生准备未来技能,包括数字素养、信息素养和批判性思维。

2.理解信息技术的运用

信息技术的运用必须建立在“三个理解”的基础上。首先,理解其对教材内容的解析是否具有必要性,不是所有教学内容都能且只能信息化解析。其次,理解其对学生认知的提升是否具有必要性,信息技术走进课堂只是多了一种选项,传统优秀的辅助教学手段我们也要继承。信息技术如何用,何时用,取决于学生学习的需要。最后,理解其对教学方式的实施是否具备可行性,但教师的数字素养是否达到要求,硬件条件是否达到标准等,这些都需要综合考虑。

综上所述,教师理解和运用信息技术对于提高教学质量、促进学生学习和发展以及适应不断变化的教育环境都至关重要。教师应该积极提升自身的数字素养,以保持对新技术的熟悉和掌握,通过有效地融合和运用信息技术,更好地为教学服务,更好地助力学生核心素养的落实。

(作者单位:1.江苏省盐城市新景路初级中学;2.江苏省盐城景山中学)