区域公用品牌与企业品牌的互动发展路径研究

摘要:从“随州香菇”的案例出发,分析区域公用品牌“随州香菇”与企业品牌“菇的辣克”的互动发展过程。研究认为,区域公用品牌与企业品牌构成区域公用品牌伞,区域公用品牌为企业品牌提供庇护与提携,企业品牌则依托优质终端产品支撑区域公用品牌发展。进一步地,依据品牌发展阶段当中区域品牌伞的“庇护与提携”以及“支撑”作用强度不同,将二者的互动发展过程划分为三个阶段,即区域公用品牌主导阶段、双品牌共同发展阶段、企业品牌引领阶段。

关键词:区域公用品牌;企业品牌;随州香菇;互动发展

一、引言

区域公用品牌是中国农村产业升级、提质增效的重要途径。过去十年,中国区域公用品牌总量始终保持增长态势,从2012年的1445个逐年增加至2022年的3912个,十年复合增长率达到了10.47%。区域公用品牌数量的较快增长体现出中国高涨的区域公用品牌建设热情。

与此同时,农村产业的升级也离不开农业企业的品牌引领。企业直接面向市场、服务市场,是最主要的创新主体。许多区域公用品牌农产品只是产业链条上的生产原料,很难仅仅通过种养殖环节实现品牌溢价,还需要农业企业创立品牌,通过精深加工进行产品创新实现农业产业的高质量发展。

事实上,区域公用品牌的高质量发展往往伴随着区域内知名企业品牌的强势崛起。品牌价值作为品牌发展综合实力的体现,是评价区域公用品牌发展程度的关键指标。2022—2023年度,“随州香菇”区域公用品牌价值为110.85亿元,高居食用菌行业榜首,评价结果表明“随州香菇”是中国香菇的代表性品牌。与之伴随的是,2022年开始,随州龙头香菇制品企业创建的“菇的辣克”品牌香菇酱实现了爆发式增长,全年销售额突破11亿元,快速成为全国香菇酱领域的头部企业。

现有文献鲜有对区域公用品牌和企业品牌互动发展过程的相关问题展开实证研究。因此,本文试图从“随州香菇”的案例出发,分析区域公用品牌“随州香菇”与企业品牌“菇的辣克”互动发展过程,探索区域公用品牌和企业品牌相互促进的良性发展路径。

二、文献回顾

(一)区域公用品牌概念内涵

现有文献从多个角度对区域公用品牌进行概念界定。有学者从名称含义出发,认为区域公用品牌是某一地域内形成的、具有一定生产规模和市场竞争力的、以原产地域为名的品牌(洪文生,2005)。也有学者从形成原因出发,将其定义为基于区域内农业产业集聚而形成稳定竞合体,由地域内农业生产经营者共同使用的公共品牌标志(郭红生,2006)。

随着研究的深入,更多学者从区域、公用、品牌三大属性进行定义。从区域属性看,区域公用品牌是特定区域内相关机构、企业、农户等共有的品牌,基于共同的生产地域、品种品质管理、品牌传播诉求,促进区域产品与区域形象共同发展(胡晓云等,2010)。从公用属性来看,区域公用品牌是由地区名与特定产业或产品名组成的集体品牌,体现为该地域产业整体行为的表现,具有一定知名度和美誉度(胡大力等,2005)。从品牌属性来看,区域公用品牌被定义为区域内生产经营者所用的以地理标志为主的品牌标志,包括无公害产品标志、绿色食品标志和有机食品标志等(马清学等,2010)。

近期,有学者通过对区域、公用、品牌三大要素的理论分析提出,区域公用品牌是在区域内自然资源、生产工艺和产品特征共同演进下形成的,具有代表农产品市场价值的标识,由区域内所有人群共同所有,并由政府及行业组织运营,以“商标”为市场信号的一组符号构成(程虹等,2023)。本文采用此定义作为区域公用品牌的概念界定。

(二)区域品牌伞理论

品牌伞(UmbrellaBranding)由Wernerfelt于1988年首次提出,定义为新产品使用既有品牌名称的策略,强调同一品牌下不同产品之间的平行影响力,这一策略被称为品牌伞策略(Keller,1998)。基于此,Iverson和Hem于2008年提出区域品牌伞(PlaceUmbrellaBranding)的概念,指区域品牌作为伞品牌,为伞下品牌或产品提供质量信誉和担保。当区域品牌与区域内的品牌或产品结合时,形成区域品牌伞。若区域品牌伞在国际市场上获得广泛认可,则称为全球品牌伞(GlobalUmbrellaBranding),如美国品牌(BrandAmerica)或欧洲品牌(EuroBrand)。

区域品牌伞有两种形式:一是区域名称与区域内组织或机构的品牌名称组合,为其提供庇护和提携;二是区域品牌名称成为某产业内产品的品牌,强调对区域内行业产品和服务的支持。法国最早重视区域品牌伞策略,集中体现在地理标志产品(如葡萄酒、香水)的推广。随着地理标志保护的重视和产业集群品牌建设的兴起,区域品牌伞策略逐渐被广泛采用(朱辉煌等,2009)。

品牌伞策略的主要作用包括降低消费者对新产品的知觉风险(Wernerfelt,1998)、提升新品牌的感知质量(Laforet和Saunders,1994),以及凸显合作品牌与竞争者的差异性(Keller,2003)。此外,企业品牌伞还能通过规模经济性降低沟通和包装成本(朱辉煌等,2009)。

区域品牌伞不仅具备品牌伞的一般功能,还具有独特优势:一是区域和产业赋予企业产品更高的可识别性;二是区域和产业共同为企业产品和品牌赋予特定质量特性,从而实现与竞争对手的差异化(Iverson和Hem,2008)。这种策略显著增强了企业品牌的市场竞争力。

随着区域公用品牌建设的深入,其与企业品牌之间的互动关系成为区域公用品牌研究的重要议题。然而,目前针对区域公用品牌与企业品牌之间的互动机制及其协同发展的研究较少,大多停留在理论探讨层面,缺乏系统的实证分析和路径构建。基于此,本文聚焦于“随州香菇”这一典型案例,通过梳理区域公用品牌与企业品牌的关系特征,探讨二者在发展过程中的互动机制与路径。

三、区域公用品牌与企业品牌互动发展的理论分析

(一)区域公用品牌伞模型

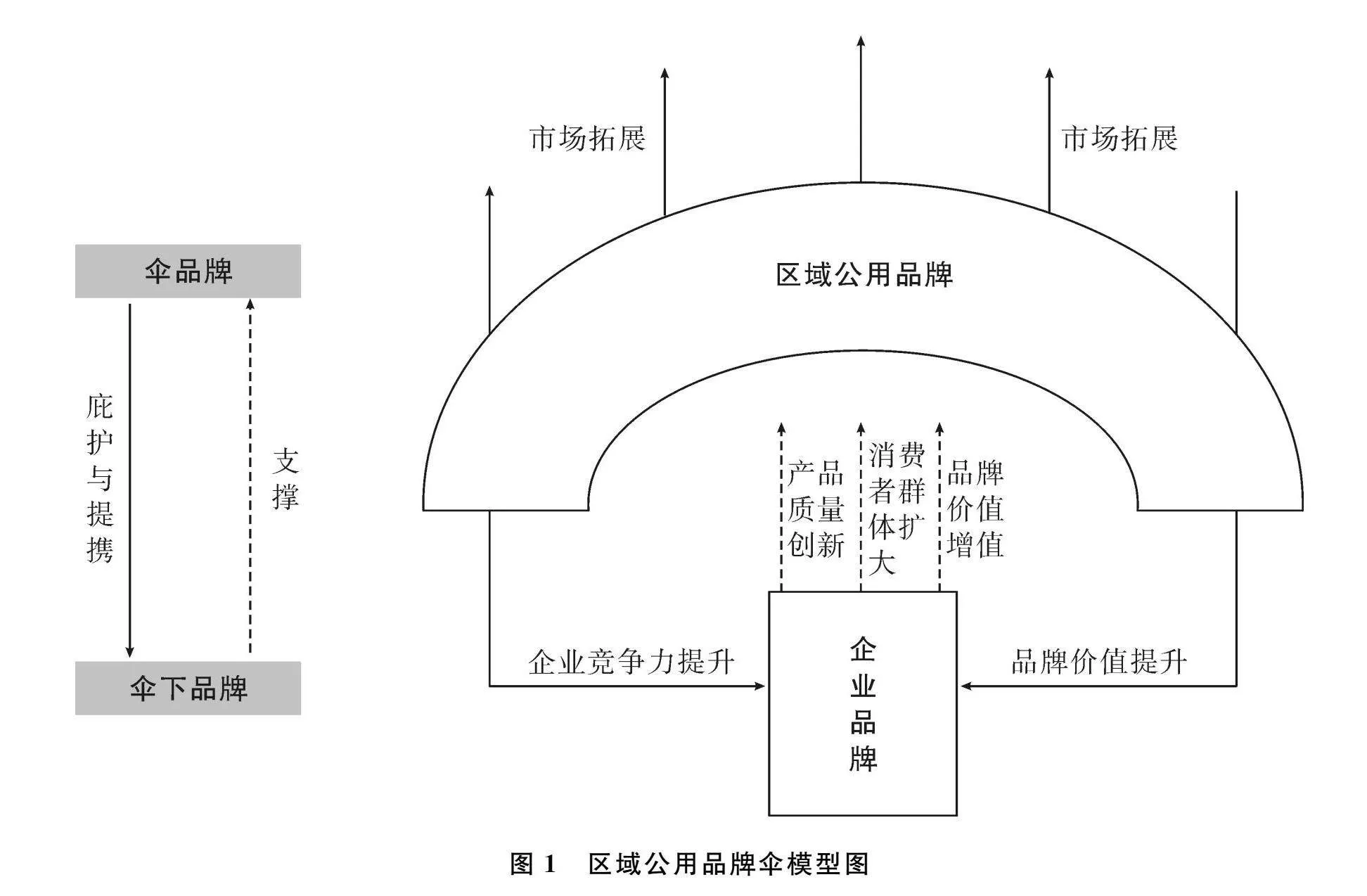

在现有文献的基础上,本文认为,区域公用品牌与企业品牌构成区域公用品牌伞,其中区域公用品牌为伞品牌,企业品牌为伞下品牌。区域公用品牌作为伞品牌,为企业品牌提供庇护与提携;企业品牌则依托终端产品支撑区域公用品牌的发展。二者在价值主张上互为补充,通过良性互动相互促进,共同提升品牌影响力。

1.区域公用品牌的庇护与提携作用分析

区域公用品牌具有公用属性、区域属性和品牌属性三大特征。公用属性指品牌理论上归属于区域内全体人群,由政府监督管理并委托行业组织具体运营。区域属性体现了品牌的地域特色,依托独特的自然环境资源、悠久的生产加工历史及特有的产品特征。品牌属性则通过市场交易体现其品牌价值,使农产品在同等物理属性下获得更高溢价与销量。区域公用品牌对企业品牌的庇护与提携可以通过市场拓展、质量信号和品牌价值提升三条路径实现。

市场拓展机制源于公用属性,通过两方面推动企业品牌发展。一是地方政府积极投入资金宣传区域公用品牌,以多样化活动提升其知名度和文化认同,间接提高企业品牌知名度。二是区域公用品牌发展过程中,政府整合区域内的产业链资源,包括生产原料、技术人才和市场信息,形成产业集聚效应。企业品牌通过共享资源,可有效降低品牌创建成本与风险。

质量信号机制基于区域属性,区域公用品牌通过农产品原产地优势为企业品牌传递质量信号。消费者普遍认为来自特定地域的农产品品质更优,区域公用品牌能够增强消费者对企业品牌的信任感,提高其品质认知。

品牌价值提升机制体现了品牌属性。区域公用品牌因高品质农产品带来的品牌溢价,能够帮助企业提升品牌附加值,增强品牌知名度、美誉度和竞争力。借助区域公用品牌,企业品牌可扩大市场份额,提高产品利润。

综上,区域公用品牌通过市场拓展、质量信号和品牌价值提升,为企业品牌提供庇护与提携,助力企业在市场竞争中占据优势。

2.企业品牌的支撑作用分析

从企业品牌视角出发,企业品牌与区域公用品牌的差异主要体现在品牌主体、产品依赖度及品牌效应三个方面。品牌主体不同在于企业品牌由单一企业独自拥有,收益归企业独享,具有专用性;而区域公用品牌具有公共性,其品牌收益为所有参与企业共享。产品依赖度不同表现在区域公用品牌高度依赖特定区域农产品,无法独立于具体农产品存在或延伸至其他产业;企业品牌则初期依赖区域公用品牌的农产品,但随着其发展,借助技术、质量和服务的提升,可以逐步扩展多样化终端产品,降低对区域公用品牌的依赖。品牌效应不同表明区域公用品牌的价值由参与企业通过市场交易共同实现,溢价由所有企业共享;企业品牌则因独特的产品质量、工艺及服务获得额外溢价,其效应归企业独享且持续时间取决于企业经营管理能力,而区域公用品牌效应更持久且影响范围更广。

企业品牌对区域公用品牌的支撑作用主要通过示范效应、产品创新及品牌价值增值三大机制实现反哺。

示范效应机制:企业品牌独享其收益,依托区域公用品牌而成功的企业能够提高区域公用品牌的认同感与信心。当某企业品牌因区域公用品牌获得市场认可,其成功案例对区域内其他企业具有示范作用,增强它们对区域公用品牌的价值认同,从而提升区域公用品牌的整体影响力。

产品创新机制:企业品牌通过研发多样化终端产品,弥补区域公用品牌以初级农产品为主的不足,助力区域公用品牌向价值链高端发展。企业品牌的产品创新不仅提升了区域农产品的附加值,还增强了区域公用品牌的竞争力和市场吸引力。

品牌价值增值机制:企业品牌的成功可直接带动区域公用品牌农产品的销量与市场份额增长,同时增加区域公用品牌的溢价能力和品牌价值。作为市场交易价值的折现,区域公用品牌受益于企业品牌的成功进一步提升其整体市场价值和认知度。

通过这三大机制,企业品牌在发展自身的同时,有力地推动了区域公用品牌的高质量发展,形成良性互动的品牌生态。

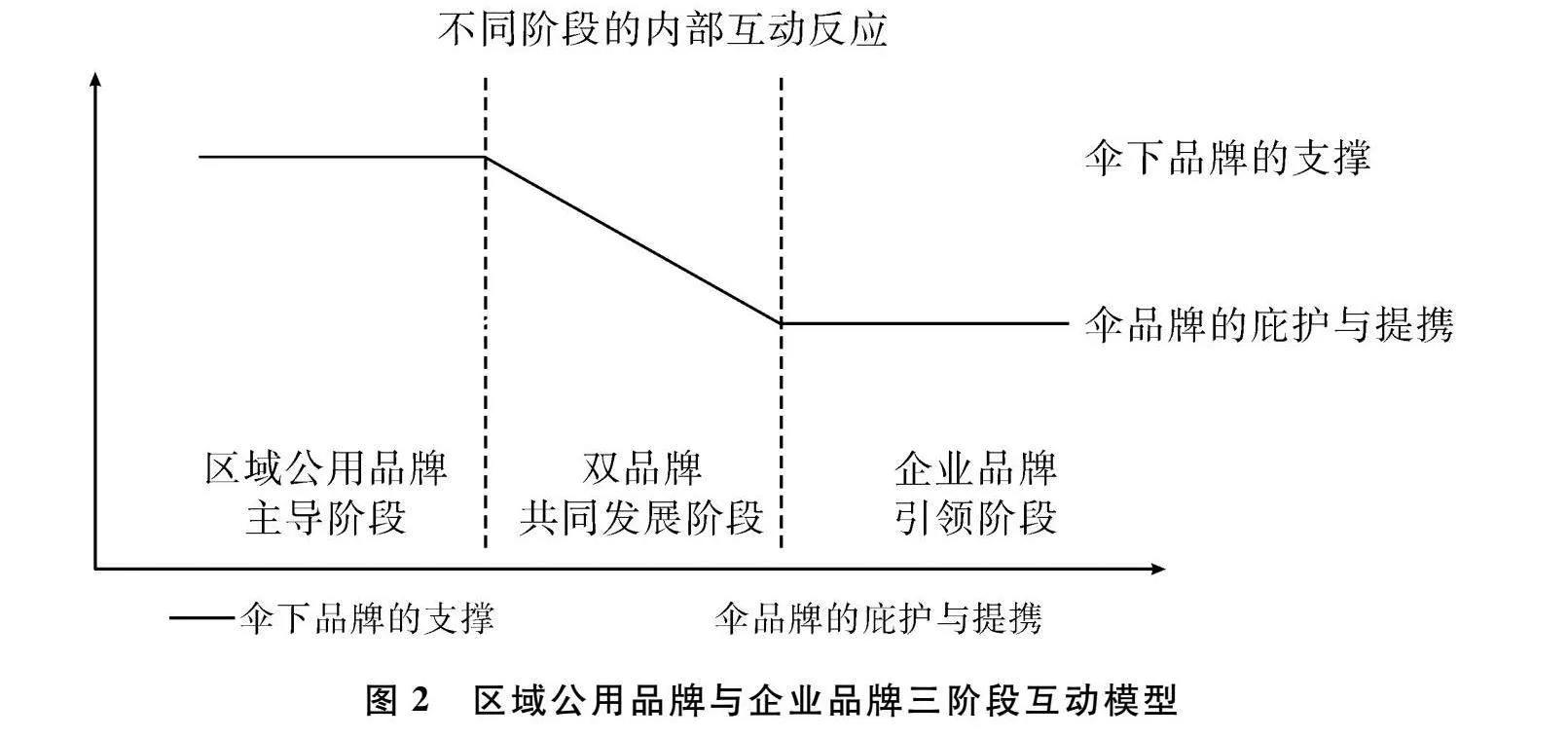

(二)区域公用品牌与企业品牌的三阶段互动模型

品牌生命周期是指品牌的市场生命周期,可以将其划分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段(姜嫄等,2012)。区域公用品牌与企业品牌同样符合品牌的市场生命周期划分,但是由于二者发展速度不同,往往处于不同的品牌发展阶段,所以在二者的互动发展过程中,区域品牌伞当中的“庇护与提携”作用以及“支撑”作用存在相对强弱变化。

本文结合品牌发展周期提出如下的“三阶段互动模型”:第一阶段为区域公用品牌主导阶段,此时“品牌伞”模型中伞品牌的“庇护与提携”作用更强,体现为区域品牌带动企业品牌;第二阶段为均衡发展阶段,此时“品牌伞”模型中伞品牌与伞下品牌的相互作用较为均衡,体现为双品牌共同发展;第三阶段为企业品牌引领阶段,此时“品牌伞”模型中伞下品牌的支撑作用更强,体现为企业品牌引领区域公用品牌发展。

1.区域公用品牌主导阶段

区域公用品牌能够通过企业竞争力提升路径显著降低企业品牌进入市场难度。往往在区域公用品牌具备一定的品牌价值之后,企业才有动力依附于区域公用品牌进行企业品牌创建,以获得区域公用品牌的庇护和提携。

在这一阶段,区域公用品牌通常已经处于品牌发展的成长期,而企业品牌处于导入期阶段,发展程度滞后于区域公用品牌。因此,这一阶段主要以区域公用品牌的“庇护与提携”作用为主,伞品牌区域公用品牌促进伞下品牌企业品牌的发展。

2.双品牌共同发展阶段

成功的企业品牌发展速度通常快于区域公用品牌。其主要有两个方面的原因:第一,由于区域公用品牌的公用属性,企业品牌更有动力提升自身品牌竞争力;第二,区域公用品牌的建设是一个涉及政府、行业协会、企业等多方主体的复杂过程,而企业品牌依赖于企业自身发展状况,发展阻力相对较小。

在这一阶段,企业品牌开始追赶上区域公用品牌的发展步伐,二者所处的品牌发展阶段大致相当,都处于成长期早期阶段,双品牌发展较为均衡,伞品牌的“庇护与提携”作用同伞下品牌的支撑作用相对平衡。

3.企业品牌引领阶段

企业品牌可以通过终端产品的质量创新不断提升自身品牌竞争力,进而为区域公用品牌所代表的优质农产品带来更高的溢价和更高的销量。因此,成功的企业品牌在这个阶段能够引领区域公用品牌的发展。

一般而言,在这个阶段,企业品牌市场份额快速增长,销量大幅度提高,发展速度明显快于区域公用品牌。与此同时,在企业品牌带动下,区域公用品牌农产品的销量也实现了较大幅度提高,市场占有率实现了上升。

尽管这个时候区域公用品牌同企业品牌一样,均处于品牌成长期或品牌成熟期,但由于此时农产品增量销售主要由企业品牌发展而贡献,因此在这一阶段主要以企业品牌的支撑作用为主,即伞下品牌企业品牌促进伞品牌区域公用品牌的发展。

四、案例报告

本文尝试使用案例研究的方法,描绘区域公用品牌和企业品牌互动发展的具体实践,剖析区域公用品牌和企业品牌互动发展过程中的相互促进机制。

(一)研究方法

本案例研究围绕区域公用品牌和企业品牌的发展过程的关键活动采集数据,尽可能体现出不同阶段二者的互动关系。主要研究工作如下:①在随州实地调研随州香菇品牌的发展历程,与农业局的负责人、工作人员进行面对面访谈,并收集相关的纸质和电子资料,包括年度工作总结、出版物、政府内部资料等;②与随州香菇龙头企业品源现代的总经理、业务负责人等进行面对面访谈,并收集公司年鉴、公司内部资料等;③通过公开渠道搜集随州香菇区域公用品牌和企业品牌的二手资料进行补充,包括学术论文、研究报告、报纸等类型。上述工作成果都反映在最终的案例报告与分析中。

(二)“随州香菇”的品牌发展概况

45年前,华中农业大学杨新美教授播下菌丝之种,拉开了随州香菇品牌发展的大幕。时至今日,随州香菇已形成了集菌种繁育、标准化种植、精深加工、外贸出口、机械制造、技术服务、品牌赋能于一体的现代产业体系,年种植3.2亿棒,带动30万从业人员,全产业链产值达300亿元。在2023年6月举办的湖北区域公用品牌高峰论坛上,2022—2023年度“随州香菇”区域公用品牌价值为110.85亿元,在食用菌行业当中高居榜首。回顾“随州香菇”品牌40余年的发展,大致可以分为分散种植阶段、规模发展阶段、工业化生产阶段、精深加工阶段四个发展阶段。

1.分散种植阶段(1978—1998年)

这一阶段以栎木香菇的首次成功培育为标志。随州凭借得天独厚的自然资源条件,为香菇分散种植阶段的开启奠定了基础。随州气候适宜,光照充足(年均2009.6~2059.7小时)、雨量充沛(年均降水865~1070毫米),昼夜温差较大,为香菇菌丝生长和子实体形成提供了良好条件。随州森林覆盖率超过50%,土壤富含腐殖质,可为菌丝提供充足的有机质、碳水化合物和维生素;水质清洁无污染,完全满足香菇对高质量水资源的需求。更重要的是,随州丰富的栎树资源为香菇提供了优质培养基,进一步促进了其分散种植的发展。

1978年,华中农业大学杨新美教授在随县三里岗首次利用栎木成功培育香菇,标志着香菇种植技术的重大突破。1980年,杨家棚村种植10万棒香菇,实现产值100万元,成为全市种植示范村。这一成功迅速引发全市范围内的效仿,香菇种植逐渐扩展至各乡镇。至此,随州香菇进入了分散种植阶段,成为农民增收致富的重要产业,为随州发展成为全国香菇种植和加工重地奠定了坚实基础。

2.规模发展阶段(1999—2017年)

随州香菇发展的这一阶段以袋料香菇的大规模推广为标志。香菇产业发展初期,栎木资源的大量消耗破坏了生态环境,严重制约了产业的可持续发展。为解决这一问题,随州于1998年前后引进袋料香菇生产模式,并成功推广。袋料香菇以木屑、麦麸、玉米芯等农作物秸秆或废弃物为主要原料,有效减少对栎木资源的依赖,同时降低秸秆焚烧导致的空气污染,是一种生态友好的栽培方式。袋料香菇的推广为大规模种植奠定了基础,推动了香菇产业的快速发展。

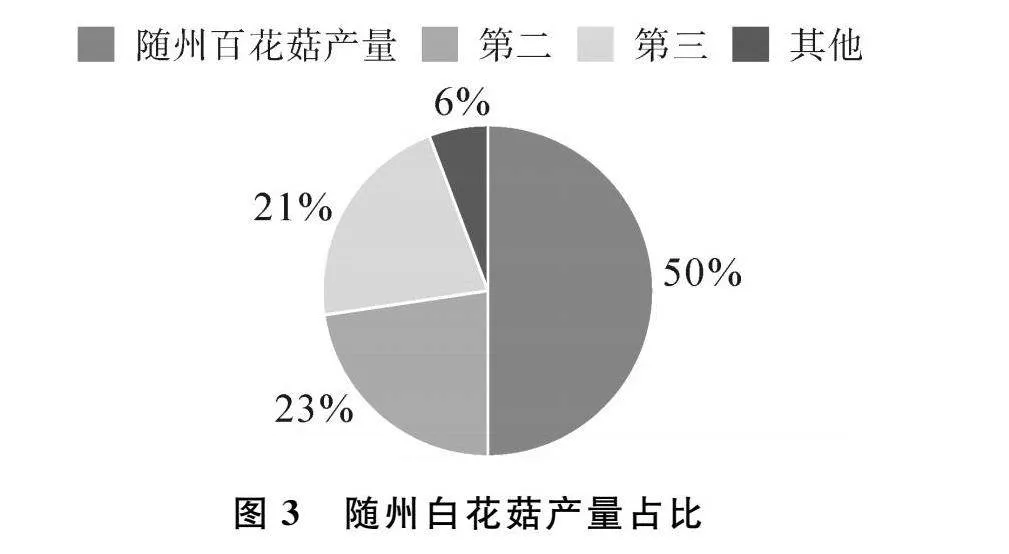

在袋料香菇技术助力下,随州香菇种植规模迅速扩大,从1999年的2000万袋增长至2011年的1.2亿袋,年复合增长率达16.1%。随州香菇凭借优越的地理条件和卓越品质,优质菇率长期高居全国榜首,成为全国四大香菇主产区之一。其高品质逐渐形成区域品牌效应,成为优质香菇的代名词。

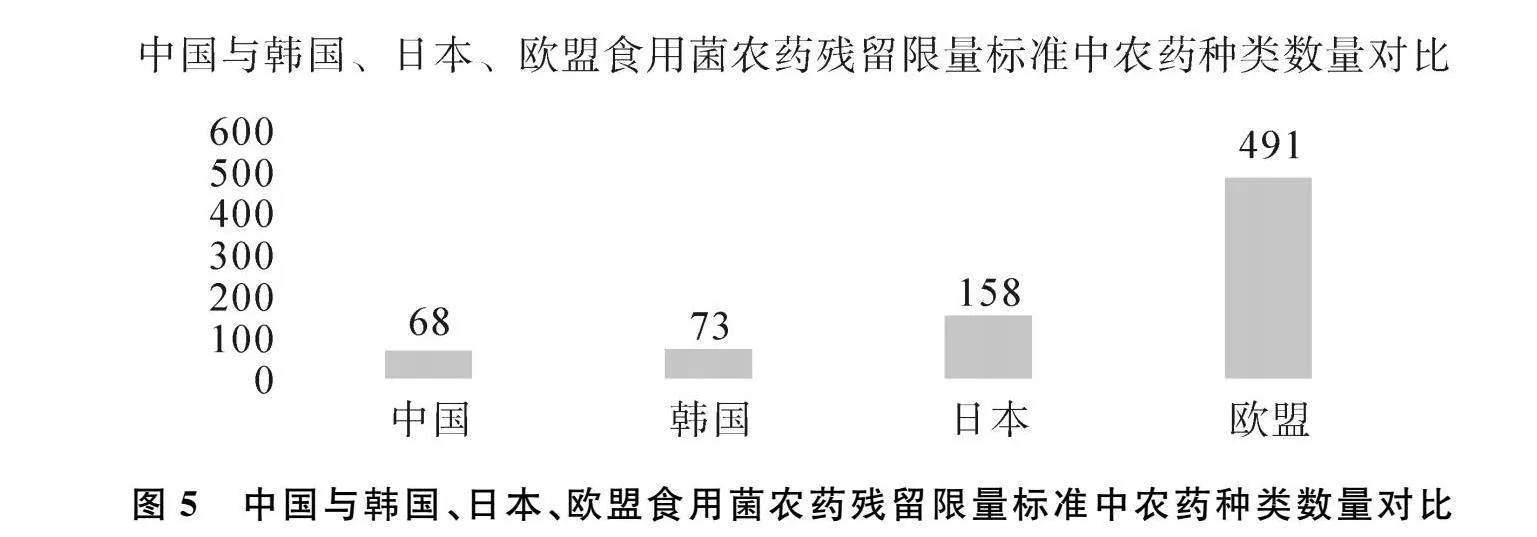

香菇按品质分为花菇、厚菇和薄菇三类,其中花菇为上品。随州香菇的优质白花菇产量占全国同类产量的50%以上,优质菇率为行业平均水平的3.5倍。随州香菇香味醇厚、口感爽滑,营养丰富,因生长时间长而干物质积累多,其粗多糖、干物质、蛋白质和氨基酸含量均居全国前列。根据农业农村部检测,随州香菇在外观和内在品质上均表现优异,是高品质香菇的典范。

随州香菇在出口市场的稳定表现也体现出优良品质带来的品牌属性。随州香菇连续19年出口交易量排名全国第一,拥有全国最大的食用菌出口基地。出口的国家和地区包括韩国、日本、中国香港、美国等,这些发达国家和地区对香菇的质量都有较高标准,能够长期稳定地采购随州香菇,证明了随州香菇的品质和品牌价值。

3.工业化生产阶段(2018—2021年)

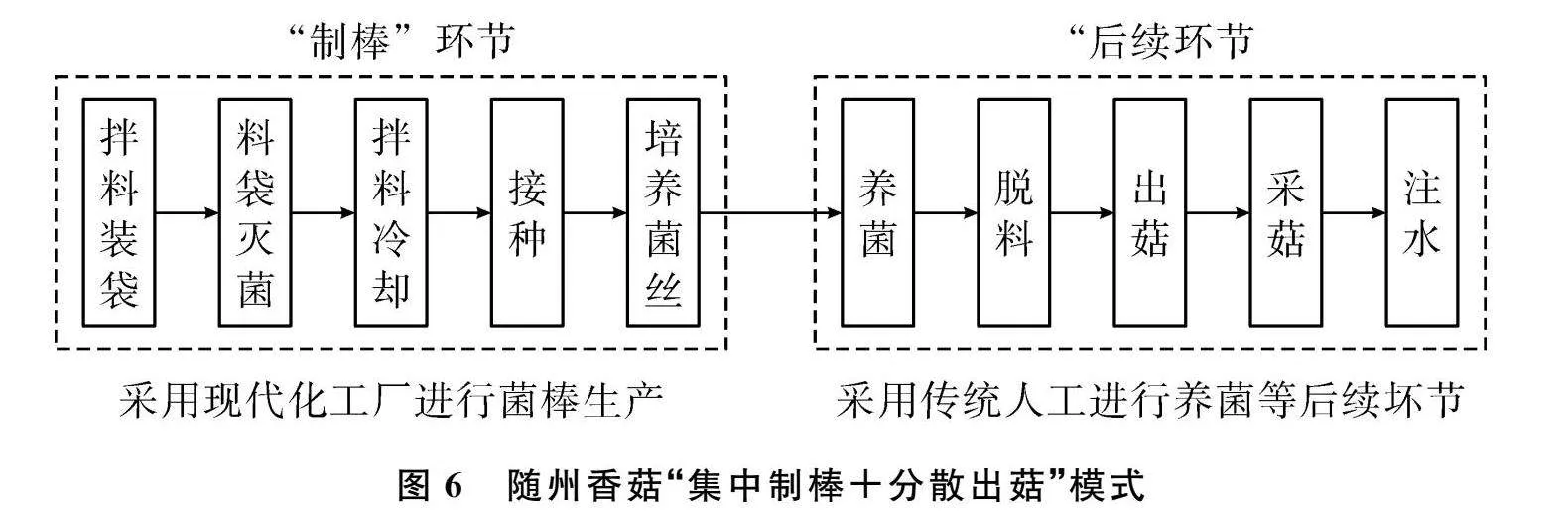

随州香菇产业自2018年起大规模推广“集中制棒+分散出菇”的种植模式,标志着香菇生产进入标准化、规模化、智能化的新阶段。该模式助推随州香菇种植规模快速扩张,从2018年的1.9亿袋增长至2022年的3.21亿袋,使随州跃居全国四大香菇主产区之首。

“集中制棒”显著提高了生产效率和资源利用率,同时降低了生产成本与环境污染。在传统模式下,菌棒制作程序繁琐,菇农需自行采购装袋机、蒸汽炉等设备,每生产一万袋菌棒需10天以上,且原料乱堆乱放影响环境整洁。集中制棒利用自动化流水线统一生产,一万袋菌棒生产时间缩短至2~3天,每袋成本降低4.78%。集中制棒还减少了菌棒制作过程中废料的污染和乱堆乱放现象,推动废料循环利用,改善农村环境。

“分散出菇”则充分利用了个体劳动力的成本优势,将“养菌”“脱袋”“出菇”“采菇”等环节分散到农户或合作社完成。相比工厂化模式,这种方式在采收环节避免了集中制冷或加热,电耗成本较低,使生产成本进一步降低19.66%。

该模式实现了固定成本与人工成本的优化配置,在集中制棒环节提高了效率,在分散出菇环节则强化了家庭生产单元的灵活性。截至2022年年底,随州拥有日制棒能力1万袋以上的集中制棒厂75个,年制棒能力超8000万袋,位居国内前列。同时,随州香菇种植基地数量增至444个,其中10万袋以上的基地110个,50万袋以上的基地8个,为产业规模化发展提供了有力支撑。

此外,规模化种植基地广泛引入智能化技术,显著降低人工管理成本。在智能化大棚中,利用物联网系统实时监控和调节光照、湿度、温度等环境参数,可通过手机或平台实现智能控制。智能化系统提高了复种指数,将百万袋香菇的管理人数从37人降至2人,年减少人工成本超100万元,进一步增强了随州香菇产业的竞争力和可持续发展能力。

4.精深加工阶段(2022年至今)

这一阶段随州香菇产业以全国领先的香菇深加工企业崛起为标志,显现出农产品精深加工对农业产业化高质量发展的重要推动作用。历经四十多年的发展,随州香菇从初级农产品逐步转型为工业品和保健品,加速迈向价值链高端,实现从“初级”到“高级”的跨越。

截至2022年年底,随州共有食用菌加工企业185家,其中规上企业43家,市级以上龙头企业37家,包括国家级2家、省级12家。销售收入过亿元企业有17家,过10亿元企业有2家。代表性企业品源现代与裕国菇业的香菇深加工产品出口额均突破1亿美元,带动全市深加工产品出口额超过3亿美元,占全市食用菌出口份额的50%以上。2021年以来,两大龙头企业均获得中国海关AEO高级认证,全市具备出口资质的食用菌企业增至56家,香菇制品出口至58个国家和地区。2022年,随州香菇制品出口额达60亿元,其中精深加工产品占比超过80%。

随州香菇产业呈现两大转型趋势:一是由初加工转向以精深加工为主,二是由外贸主导转向国内国际双循环。裕国股份推出即食香菇、调味香菇、香菇提取液、香菇饮品等八大系列产品,畅销海外30余个国家,并开拓国内市场,与“无限极”“周黑鸭”“老干妈”等合作,将香菇多糖、多肽等应用于食品、保健品和化妆品领域。2022年前11月,裕国股份出口额近15亿元。

品源现代则依托“菇的辣克”自主品牌,在国内外市场均表现亮眼。其香菇辣酱系列产品在电商平台“一酱难求”,并进入航空公司、大型超市和餐饮连锁。2022年前11月,内销额达2亿多元,出口额达8.5亿元。

在龙头企业引领下,其他企业如原木童农业、万佳食品等也积极布局国内外市场,推出香菇酱、香菇浓缩汁等高质量产品,进一步提升随州香菇产业的市场竞争力与国际影响力。

(三)“菇的辣克”的品牌发展概况

“菇的辣克”是品源(随州)现代农业发展有限公司(以下简称“品源现代”)旗下的香菇辣酱品牌。这一香菇辣酱品牌目前已经成为随州香菇精深加工产品的最典型代表。从2017年创立至今,“菇的辣克”香菇酱经过近6年时间的品牌沉淀和迭代升级。特别是2022年推出的香菇辣酱系列产品,一经推出便火爆全网,线上线下一罐难求。回顾其品牌发展历史,大致可以分为以下三个阶段。

1.品牌孕育和初步发展(2010—2018年)

“菇的辣克”品牌创立于2017年11月,其背后是创业团队七年的探索与积累。品源现代董事长罗园的父亲罗学品早在1989年便从事香菇生意,20多年来积累了丰富的经验。耳濡目染之下,罗园大学毕业后于2010年返乡创业,当时随州香菇产业正快速规模化发展,但以粗加工为主,缺乏知名品牌。为改变这一现状,罗园深入调研国内外市场,发现东南亚地区香菇需求旺盛。2012年,公司专注于干制香菇、木耳的加工出口业务,当年出口额达800多万美元,同时开设“楚品源”天猫旗舰店,数年间在全网香菇产品销量领先。

2013年,公司干制香菇出口额突破2000万美元,同比增长150%。然而,干制香菇附加值低,市场竞争激烈,难以支撑罗园创立知名品牌的初衷。为此,2016年公司组建产品研发团队,致力于香菇深加工产品研发。历经十几个月的探索,2017年推出创新产品“菇的辣克”牌香菇酱。该产品采用炒制工艺,与传统腌制香菇酱区别显著,具备鲜美特点。公司投入8000万元引进先进设备,提升生产能力。同年12月,“菇的辣克”获得出口资质认证,成为湖北省首家香菇酱出口企业。

依托随州香菇“区域公用品牌”,“菇的辣克”成功进入国际市场。2018年7月,首批香菇酱产品出口至泰国曼谷,标志着品牌国际化迈出了重要一步。

2.品牌升级和规模扩张(2019—2021年)

品牌创立后如何持续发展成为品源现代的核心课题。2019年,“菇的辣克”成为第七届世界军人运动会指定运动员餐厅香菇酱供应商,这一事件成为品牌升级的关键转折点。军运会上,外国运动员普遍有使用酱料调味的习惯。“菇的辣克”凭借“GOODLUCK”谐音的寓意吸引注意,独特的风味迅速征服了运动员的味蕾,成为赛事期间最受欢迎的食品之一。

“菇的辣克”成功的核心在于优质产品。其原料选自高品质的随州香菇,赋予酱料浓郁的菇香与滑嫩口感;独特的高温炒制工艺保留了香菇的本味与新鲜口感;独创的80g小罐马口铁包装则提倡单餐即用,保持最佳赏味期。此外,产品通过ISO9001、HACCP、GMP、清真食品等多项国际认证,进一步提升了产品标准化与国际竞争力。

军运会带来的高关注度促使“菇的辣克”打开了国际市场。品牌海外订单激增,市场从东南亚扩展至美国、澳大利亚、俄罗斯等地。2021年年底,“菇的辣克”推出小罐包装爆款香菇酱产品,泰国客商首批订单金额达3000万美元,澳大利亚代理商也提交了1000万美元订单。同年,公司成为湖北省首家通过海关AEO高级认证的食用菌加工企业,并被评为农业产业化国家重点龙头企业。

2022年,“菇的辣克”香菇酱出口额达到1.2亿美元,出口增速显著,创造了香菇深加工产品的出口新纪录。通过优质原料、创新工艺和高标准认证体系,品源现代将“菇的辣克”打造成具有国际影响力的香菇酱品牌,实现从地方特色到全球化发展的飞跃。

3.品牌成熟和高质量发展(2022年至今)

历经五年积淀,“菇的辣克”在国际市场的成功为其开拓国内市场奠定了坚实基础。2022年,品源现代抓住后疫情时代机遇,推出“便携速食美味”新品“菇的辣克”香菇鲜椒辣酱。春节假期7天内销量突破200万罐,同时通过电商和商超渠道多措并举开拓市场,加速融入国内、国际双循环体系。

在国内市场,“菇的辣克”表现优异,尤其是在抖音平台,同类商品销量与口碑领先,转化率、好评率和复购率远超行业平均水平,屡现“一罐难求”现象。品牌还成功进入航空公司、大型超市、餐饮连锁及高铁市场,进一步提升美誉度。2022年,“菇的辣克”国内销售额达3亿元,2023年上半年已与去年全年持平,全年预估将达6亿元,销量增速翻倍。

“菇的辣克”从出口导向转型为国内、国际双循环的成功在于优质随州香菇的保障。自2015年以来,品源现代在随州三里岗镇流转500余亩土地,投资2000余万元建设标准化种植基地,严格把控产品品质。基地实行集中管理、统一培训,免费提供设施及用水用电,香菇按高于市场价回购,并实施量化考核机制,激励菇农种植积极性。

此外,品源现代参与制定香菇酱和香菇浓缩汁团体标准,填补国内空白,使随州香菇成为全国首个发布相关标准的区域公用品牌。这一举措提升了随州香菇精深加工产品的标准化与质量,为“菇的辣克”品牌高质量发展提供了有力支撑。

五、案例分析

“随州香菇”为区域公用品牌,“菇的辣克”为企业品牌,按照前文提出的区域品牌伞模型,二者构成区域品牌伞。其中“随州香菇”为伞品牌,“菇的辣克”为伞下品牌,伞品牌对伞下品牌表现出“庇护与提携”作用,而伞下品牌对伞品牌表现出支撑作用,二者相互促进实现了良性可持续发展。

纵观两个品牌的发展历程,较清晰地展现出区域公用品牌和企业品牌互动发展的三个发展阶段。

(一)“随州香菇”主导阶段:以伞品牌的庇护与提携作用为主

在“菇的辣克”的品牌孕育期(2010—2018年),“随州香菇”已经步入“规模发展阶段”。正是在这个阶段,品源现代依托于“随州香菇”的区域公用品牌完成了企业品牌的创建。“随州香菇”的“规模发展阶段”可以认为是处于品牌发展的成长期。原因是在这个阶段,随州香菇种植规模实现了质的飞跃,成为中国四大香菇产区之一,逐渐被目标市场消费者所普遍认识和熟知,品牌正在发展壮大过程中。

在此期间,区域公用品牌“随州香菇”发展程度领先于企业品牌“菇的辣克”,伞品牌对于伞下品牌的庇护与提携作用大过了伞下品牌对于伞品牌的支撑作用。具体而言,伞品牌主要通过前文提出的三条路径对伞下品牌实现庇护与提携。

1.市场拓展机制:助力海外市场开发

“随州香菇”发展进入工业化生产阶段之后,香菇产业集群已经形成了较完整的产业配套,包括菌种培育、种植基地、菌棒制作工厂、物流配送等各个环节。这些产业配套为“菇的辣克”品牌提供了便利的生产条件和供应链保障。“菇的辣克”品牌与随州香菇产业集群中可以获得优质的香菇原料、先进的技术支持以及完善的物流配送服务,这些产业配套为其降低了生产成本,提高了生产效率,增强了竞争力。

另外,随州市政府高度重视香菇产业发展,着力打造“随州香菇”区域公用品牌,为产业集群提供了财政补贴、税收优惠等政策支持,这些措施也为“菇的辣克”品牌的快速发展提供了良好的政策环境。

随州香菇的粗加工制品多年来以出口贸易为主,连续19年出口交易量排名全国第一,拥有中国最大的食用菌出口基地。随州香菇拥有成熟的香菇出口贸易体系,这也为“菇的辣克”率先在海外市场取得成功提供了经验支撑。

2.质量信号机制:提供显著原产地优势

随州具有得天独厚的自然资源条件,地处北纬30°附近,气候温和,雨量充沛,昼夜温差大,是优质香菇生长的理想环境。有了区域公用品牌为企业品牌提供品牌背书,无疑会提高“菇的辣克”品牌的认知度。

同时,“菇的辣克”品牌创建之时,“随州香菇”品牌已经经历近40年的发展,已经逐步在消费者心目中形成了高品质香菇的质量认知。随州香菇的优质出菇率常年位居全国第一,是行业平均水平的3.5倍,优质白花菇产量常年占全国同类花菇总产量的50%以上。消费者看到“菇的辣克”品牌使用了随州香菇原料,会更容易对该品牌产生好感与信任。

对于“菇的辣克”香菇酱来说,高品质的随州香菇保证了其口感和风味的独特性,赋予了香菇酱浓郁的菇香、滑嫩的菇肉,直接提升了其产品的竞争力。此外,当时随州香菇已经步入工业化生产阶段,“集中制棒+分散出菇”的香菇种植模式使得随州香菇种植成本得到较大幅度下降。品源现代陆续建立8000亩香菇种植基地,实现了规模化种植和原材料源头直采,在保证香菇品质的同时大幅度降低了原材料采购成本,有效强化了“菇的辣克”的差异化竞争能力。

3.品牌价值提升机制:提高了“菇的辣克”品牌价值

在消费者心理中,与一个知名品牌合作的产品,往往也具有较高的品牌价值。随州香菇在多次品牌价值评价当中,高居中国食用菌行业榜首,是中国香菇的代表性品牌。初创的“菇的辣克”品牌选择与食用菌行业品牌价值最高“随州香菇”联合,带来了“菇的辣克”品牌价值的提升,显著提高了“菇的辣克”的品牌价值,帮助其在竞争初期获得先发优势。

随州香菇具有较高的知名度和美誉度,消费者对随州香菇的品质和口感已经有了一定认知。因此,当消费者看到“菇的辣克”的主要原材料是随州香菇时,会更加容易对该品牌产生好感,会认为该产品的品质更加值得信赖,进而增加“菇的辣克”品牌的美誉度。品牌美誉度是品牌价值的重要组成部分,当消费者对一个品牌的美誉度越高,越容易认可该品牌的产品和服务,“菇的辣克”的品牌价值因此得到提高。

(二)双品牌共同发展阶段:较为均衡

2019—2021年,“菇的辣克”开始步入品牌的成长期,逐渐追赶上“随州香菇”的品牌发展步伐。当年军运会之后,“菇的辣克”在“随州香菇”的传统优势出口地区率先取得突破,出口销量开始大幅度增长;与此同时,“随州香菇”的产量也开始大幅度增长,并且始终位居全国香菇制品出口首位。

在这个过程中,“菇的辣克”品牌发展阶段大致与“随州香菇”相同,二者之间的“庇护与提携”作用同支撑作用处于相对平衡状态,体现出较为均衡的特点。

(三)“菇的辣克”引领阶段:以伞下品牌的支撑作用为主

2022年至今,“菇的辣克”销量实现了爆发式增长,年增长率超过100%,一跃成为国内领先的香菇酱品牌。也因此带动了作为原材料的“随州香菇”市场份额进一步提升。

与此同时,在“菇的辣克”的成功示范下,涌现出一批国内领先的香菇精深加工企业,进一步带动“随州香菇”市场占有率的提高和品牌影响力的提升。

这个阶段当中,企业品牌的发展速度快于区域公用品牌,主要表现为企业品牌引领区域公用品牌发展,伞下品牌的支撑作用此时超过了伞品牌的庇护与提携作用。具体而言,伞品牌主要通过前文提出的三条路径对伞下品牌实现庇护与提携。

1.示范效应机制:引领“随州香菇”产业升级

在随州香菇步入精深加工阶段之前,随州的香菇产业以干制香菇为主,产业链条比较单一,香菇深加工制品销售规模难以扩大。“菇的辣克”的出现开创了随州香菇精深加工的新局面,迅速成为全国乃至于全世界知名的香菇酱品牌。在“菇的辣克”的带动下,随州开始涌现出一大批香菇精深加工企业,目前全市规模化香菇加工企业数量已经达到185家,位居全国前列,随州香菇产业逐渐开始实现向价值链高端的转型升级。

2.产品创新机制:带动终端产品创新

“菇的辣克”能够取得成功的关键原因就在于终端产品创新。与传统香菇酱相比,“菇的辣克”主要实现了两个方面的创新,包括高温炒制的加工工艺以及业内独创的80g小罐包装。“菇的辣克”高温炒制香菇酱的工艺创新相较于传统的腌制方式,更好地守住了随州香菇食材本身的浓郁香味,锁住了新鲜口感;业内独创的80g小罐马口铁包装,美观、方便,一经推出就成为爆款。

在“菇的辣克”的带领之下,随州大批香菇深加工企业开始进行终端产品创新。截至2022年年底,随州香菇拥有了120余种相关产品,覆盖市场超90%的香菇产品种类,包括香菇酱、香菇脆、香菇面条、香菇罐头、香菇多肽提取液等,力争在不同的香菇制品细分消费行业中创立与“菇的辣克”相似的成功品牌。

3.品牌价值增值机制:显著提升区域公用品牌价值

“菇的辣克”品牌初创之时,“随州香菇”区域公用品牌为其带来明显的品牌价值增值。而“菇的辣克”成功之后,随着其产品在全国乃至全球范围内推广,同样使得越来越多的人了解到随州香菇。在“菇的辣克”凭借其高品质和独特风味赢得消费者喜爱的同时,也提升了对于“随州香菇”区域公用品牌的美誉度,进而提高了“随州香菇”的品牌价值。

同时,随着“菇的辣克”的热销,极大地扩大了“随州香菇”的市场份额。“菇的辣克”积极开拓国内外市场,不断提升品牌影响力和知名度。目前,“菇的辣克”国际市场已经由最初的东南亚拓展至美国、澳大利亚、俄罗斯等数十个国家地区;国内市场通过抖音平台、航空公司、大型超市、餐饮连锁等渠道销往全国各地,为随州香菇开拓了新的市场空间,显著增加了“随州香菇”的品牌价值。

六、结论

本文基于“随州香菇”区域公用品牌与“菇的辣克”企业品牌的互动发展案例,构建了二者在不同阶段协同发展的路径模型。研究表明,区域公用品牌与企业品牌的互动过程呈现出三个阶段性特征:区域公用品牌主导阶段、双品牌共同发展阶段和企业品牌引领阶段。

在区域公用品牌主导阶段,区域公用品牌通过资源支持和市场信号传递,为企业品牌的建立和初步成长提供了重要支撑。以“随州香菇”为例,其以显著的区域优势和品牌效应,推动了“菇的辣克”品牌在市场中的崭露头角,体现了区域公用品牌的“庇护与提携”效应。

在双品牌共同发展阶段,企业品牌通过创新能力和市场拓展进一步提升了区域公用品牌的市场竞争力,而区域品牌则为企业品牌提供了持续的品牌背书和认知价值支持。此阶段,双品牌间的相互作用趋于均衡,形成协同发展的良性循环。

在企业品牌引领阶段,成熟的企业品牌通过自身优势实现了对区域公用品牌的支撑作用。“菇的辣克”在终端产品创新的成功,不仅强化了“随州香菇”的品牌影响力,还推动区域公用品牌向高附加值市场转型。

本研究揭示了区域公用品牌与企业品牌在不同阶段的互动规律,强调了品牌间互补性的重要性,为理论深化和品牌协同发展的实践提供了参考。

参考文献:

[1]程虹、乔怡迪、覃美华,2023:《区域公用品牌:对基本概念的理论研究》,《宏观质量研究》第2期。

[2]程虹、徐娜,2023:《政府规制感知如何影响区域公用品牌农产品的购买意愿?——以潜江龙虾为例》,《宏观质量研究》第5期。

[3]程虹、黄锋、聂枭镒,2022:《区域公用品牌价值的衡量方法——基于“潜江龙虾”案例的研究》,《宏观质量研究》第3期。

[4]程虹,2019:《中国区域公用品牌评价理论与方法——来自“潜江龙虾”的案例》,《中华商标》第10期。

[5]程杰贤、郑少锋,2018:《农产品区域公用品牌使用农户“搭便车”生产行为研究:集体行动困境与自组织治理》,《农村经济》第2期。

[6]郭红生,2006:《区域农产品品牌的文化营销》,《商场现代化》第33期。

[7]洪文生,2005:《区域品牌建设的途径》,《发展研究》第3期。

[8]胡大立、谌飞龙、吴群,2005:《区域品牌机理与构建分析》,《经济前沿》第4期。

[9]胡大立、谌飞龙、吴群,2006:《企业品牌与区域品牌的互动》,《经济管理》第5期。

[10]胡晓云、程定军、李闯,等,2010:《中国农产品区域公用品牌的价值评估研究》,《中国广告》第3期。

[11]兰勇、张婕妤,2019:《农产品区域公用品牌研究回顾与展望》,《农业经济》第9期。

[12]李佛关、黄玲丹、张燚,2024:《农产品区域公用品牌生态圈成长路径及形成机理——基于涪陵榨菜的纵向案例研究》,《宏观质量研究》第4期。

[13]李政、洪卓睿、邓恩,2023:《区域公用品牌的外溢效应——基于“潜江龙虾”的案例研究》,《宏观质量研究》第6期。

[14]罗连发、黄紫仪、苏智鸿,2022:《有为政府、风险应对与农业区域公用品牌发展——基于赣南脐橙产业的案例研究》,《宏观质量研究》第6期。

[15]马清学,2010:《农产品区域品牌建设模式实证研究》,《河南科技学院学报》第5期。

[16]马向阳、刘肖、焦杰,2014:《区域品牌建设新策略——区域品牌伞下的企业品牌联合》,《软科学》第1期。

[17]乔怡迪、吴祎炀、卞佳玲,2023:《区域公用品牌价值提升路径研究——无形公共资产视角》,《宏观质量研究》第5期。

[18]涂传清、王爱虎,2012:《农产品区域公用品牌的经济学解析:一个基于声誉的信号传递模型》,《商业经济与管理》第11期。

[19]王伦、张诗含、宦锦瑶,等,2023:《区域公用品牌与价值共创视角下茶企品牌高端化研究——以杭州狮峰茶叶有限公司为例》,《管理案例研究与评论》第5期。

[20]王小璟、万怡、邱欢,2023:《我国区域公用品牌基本状况分析》,《宏观质量研究》第2期。

[21]夏曾玉、谢健,2003:《区域品牌建设探讨——温州案例研究》,《科技进步与对策》第10期。

[22]夏宇寰、刘小童,2023:《乡村数字创业、产业结构与知名品牌孵化》,《东方论坛》第3期。

[23]张德海、双海军、邱晗光,2024:《农产品区域公用品牌协同治理:理论构建及案例证据》,《农村经济》第4期。

[24]张利国、黄禄臣,2023:《食品安全多主体共治交互机制的困境与对策分析》,《江南大学学报(人文社会科学版)》第22卷第1期。

[25]朱辉煌、卢泰宏、吴水龙,2009:《企业品牌策略新命题:企业-区域-产业品牌伞》,《现代管理科学》第3期。

[26]朱玉林、康文星,2006:《基于农业产业集群的区域品牌需求与供给分析》,《求索》第7期。

[27]Anholt,S.,2005,SomeImportantDistinctionsInPlaceBranding,PlaceBranding,1(2):116121.

[28]Hankinson,G.,2004,RelationalNetworkBrands:TowardsAConceptualModelofPlaceBrands,JournalofVacationMarketing,10(2):109121.

[29]Iversen,N.M.andHem,L.E.,2008,ProvenanceAssociationsAsCoreValuesofPlaceUmbrellaBrands:AFrameworkofCharacteristics,EuropeanJournalofMarketing,42(56):603626.

[30]Kavaratzis,M.andHatch,M.J.,2013,TheDynamicsofPlaceBrands:AnIdentityBasedApproachtoPlaceBrandingTheory,MarketingTheory,13(1):6986.

[31]Kavaratzis,M.andAshworth,G.J.,2008,PlaceMarketing:HowdidWeGetHereandWhereareWeGoing,JournalofPlaceManagementandDevelopment,1(2):150165.

[32]Keller,K.L.,1998,StrategicBrandManagement,NewJersey:PrenticeHall,27.

[33]Keller,K.L.,2003,StrategicBrandManagement(ThirdEdition),NewYork:PearsonEducation,Inc.,446.

[34]Laforet,S.andSaunders,J.,1994,ManagingBrandPortfolios:HowTheLeadersDoIt,JournalofAdvertisingResearch,34(5):6476.

[35]Lucarelli,A.andGiovanardi,M.,2016,ThePoliticalNatureofBrandGovernance:ADiscourseAnalysisApproachtoARegionalBrandBuildingProcess,JournalofPublicAffairs,16(1):1627.

[36]Pike,S.,2009,DestinationBrandPositionsofACompetitiveSetofNearHomeDestinations,TourismManagement,30(6):857866.

[37]Wernerfelt,B.,1988,UmbrellaBrandingAsASignalofNewProductQuality:AnExampleofSignallingByPostingABond,TheRANDJournalofEconomics,19(3):458466.

ResearchontheInteractiveDevelopmentPathBetween

RegionalPublicBrandsandCorporateBrands

—CaseAnalysisBasedon“SuizhouShiitakeMushroom”

WangXiaojing,ZhangTianyiandYanRuisi

(InstituteofQualityDevelopmentStrategy,WuhanUniversity;

MacroQualityManagementCollaborativeCenterofHubeiProvince;

CompetitionPolicyandHighQualityEconomicDevelopmentResearchCenter)

Abstract:

Startingfromthecaseof“SuizhouShiitakeMushrooms”,thisanalysisexaminestheinteractivedevelopmentprocessbetweentheregionalpublicbrand“SuizhouShiitakeMushrooms”andthecorporatebrand“GoodLuck”.Thestudysuggeststhatregionalpublicbrandsandcorporatebrandstogetherformaregionalpublicbrandumbrella.Theregionalpublicbrandprovidesprotectionandsupportforthecorporatebrand,whilethecorporatebrand,inturn,supportsthedevelopmentoftheregionalpublicbrandthroughhighqualityendproducts.Furthermore,basedonthevaryingintensitiesofthe“protectionandsupport”and“support”rolesoftheregionalbrandumbrellaatdifferentbranddevelopmentstages,theinteractivedevelopmentprocessbetweenthesetwoentitiescanbedividedintothreestages:theregionalpublicbranddominancestage,thecodevelopmentstageofdualbrands,andthecorporatebrandledstage.

KeyWords:regionalpublicbrand;enterprisebrand;suizhoushiitakemushrooms;interactivedevelopment

责任编辑邓悦