农业产业高质量发展下乡村特色产业的增收与追赶效应

摘要:农业产业高质量发展是拓宽农民增收渠道、加快推进农民农村共同富裕的关键路径。中国特色农产品优势区是推进农业供给侧结构性改革、实现农业产业高质量发展以及推动乡村特色产业发展的重要载体。文章将国家认定“中国特色农产品优势区”视为一项准自然实验,利用2013—2020年中国22个省份1547个县的面板数据,就乡村特色产业发展对县域农村居民的增收效应与收入追赶效应进行了实证检验。研究发现:乡村特色产业发展显著促进了农村居民收入增长,尤其在非粮食主产区和融资环境良好的地区更为显著;乡村特色产业发展对农村低收入群体的作用效果更强,能够形成追赶效应助力农村低收入群体追赶中高收入群体,缩小县域农村居民内部收入差距。乡村特色产业发展可能通过提高农业经营收益和促进农村劳动力非农就业等途径促进县域农村居民收入增长。因此,应持续培育发展中国特色农产品优势区,合理布局乡村特色产业,促进农业产业高质量发展,为拓宽县域农村居民增收途径,提高农村低收入群体收入水平提供产业支撑。

关键词:农业产业高质量发展;乡村特色产业;农村低收入群体;中国特色农产品优势区

一、引言

农村居民收入不仅是衡量农村经济发展的核心指标,更是关乎农村居民生计的重要因素。如何实现县域农村居民持续增收,提高广大农村居民的生活水平,直接关系到社会稳定和国家兴旺。2022年,党的二十大报告对“扎实推进共同富裕”作出重大部署。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,“推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。共同富裕要求低收入人群和高收入人群的收入持续增加,同时这两类人群收入差距应不断缩小(王春光,2021)。目前,中国农村居民收入虽然呈现持续增长的趋势,但同时也面临着两大难题。一方面是农村居民(特别是农村低收入群体)收入增长困难、增收速度逐渐放缓;另一方面是城乡居民之间以及农村内部不同群体之间收入差距仍然相对较大。这种不均衡的收入状况不仅对农村经济社会全面发展造成影响,而且可能会影响乡村振兴战略目标的顺利实现。

推进农业产业高质量发展,是加快转变农业发展方式、实现农村居民收入增长的关键举措,更是建设农业强国的重要路径。农业产业高质量发展的核心在于充分利用乡村资源优势,以农民为发展主体,实现农业产业链的纵向优化以及产业集群化发展(高强,2022)。农业产业高质量发展的内涵涵盖了产业融合化、经营规模化、生产组织化等多个方面(岳晓文旭等,2022),具有农村居民积极参与、产业结构优化、生产提质增效、体系发展完善以及可持续发展等重要特征(文丰安,2023)。2024年中央一号文件明确提出了“提升乡村产业发展水平,持续壮大乡村富民产业”的目标任务。乡村特色产业以当地乡村资源优势为依托,以农村居民为主体,以产业融合为路径,具有地域特色鲜明、创新创业活跃、业态类型丰富、利益联结紧密等特点参见《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》,https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5407659.htm。,能够充分发挥当地资源禀赋优势,推动乡村产业结构的优化升级(钟漪萍等,2020),是农业产业高质量发展的重要支撑。但从总体来看,中国乡村特色产业面临着整体发展水平不高、生产分布相对零散、市场竞争力不强等问题,难以满足城乡居民日益增长的消费需求,也未能充分发挥对农民增收和区域经济发展的带动作用。因此,为提高县域农村居民收入、加快区域经济发展,需要加快推进农业产业高质量发展,集中力量打造一批特色农产品优势区和产业聚集区,推进农民全产业链建设,让农村居民合理分享二、三产业增值收益。

乡村产业内涵丰富、类型多样,涵盖了种养业、农产品加工流通业、休闲旅游业、乡村服务业、乡村特色产业等多个领域,这使得农业功能得以充分发掘,乡村价值得以深度开发,从而带动了乡村就业结构优化,拓宽了农民增收渠道。学界关于乡村产业发展对于农村居民收入的影响已进行了广泛研究。研究表明,首先,农产品加工业提升了农业价值,吸纳了大量农村劳动力就业,是农业增效、农民增收的有效途径(刘明国和张海燕,2015)。其次,乡村旅游业的兴起拓展了农业功能,尤其对农民的工资性收入提高显著,但对经营性收入的影响有限(杨启智和向银,2012)。再次,乡村服务业的快速发展为农业提供了多样化支持,可以通过提高农业产出、降低生产成本和增加非农收入等路径,对农村居民收入的增长产生积极影响(赵鑫等,2021)。最后,乡村特色产业作为乡村产业的重要组成部分,在乡村产业振兴中扮演着重要角色,不仅能够通过完善农产品精深加工,提高农产品附加值,增加农业经营收益(剡谨,2012),还能够通过延长农产品产业链,优化产业结构(杨亚东等,2020),拓展农民就业创业渠道(肖卫东,2023),从而促进农民增收。然而,也有学者指出,乡村特色产业存在同质化问题,极易在短时间内出现供给骤增,造成市场同类产品饱和,从而影响乡村特色产业收益,制约农村居民收入增长(李冬慧和乔陆印,2019)。此外,由于利益联结机制不够完善,农村居民大多数仍然只能获得农业产业链前端的收益,而难以分享到产业链的延伸收益和价值链的增值收益。综上所述,现有研究关于乡村特色产业对县域农村居民收入的影响尚无统一定论。产生此现象的根本原因在于,目前关于乡村特色产业对县域农村居民收入的影响研究大多数是单案例研究,容易得出差异化的研究结论。同时,现有研究主要采用定性研究法分析两者之间的关联,定量研究鲜见。因此,在农业产业高质量发展背景下,乡村特色产业是否会促进县域农村居民收入增长,其内在机制是什么?乡村特色产业对农村低收入群体增收效应是否更显著?增收效应受到哪些因素影响?等等,值得深入思考。

为此,本文就乡村特色产业发展对县域农村居民收入的影响进行系统评估,并探讨其影响机制。相较已有研究,本研究可能的创新点在于:(1)本文采用2013—2020年全国1547个县的面板数据,将中国特色农产品优势区(以下简称“特优区”)的试点政策作为一种准自然实验,采用双重差分法(DID)识别了特优区的作用效果。这项研究样本量较大,基本可以克服研究中存在的估计偏误,研究结果具有一定的普适性和说服力。(2)本文实证评估了特优区试点政策对县域农村居民收入的影响,丰富了乡村特色产业集中连片发展试点效果评估方面的相关研究,为特优区试点政策的进一步完善提供了理论支撑。(3)本文详细分析了乡村特色产业发展推动县域农村居民增收在功能差异和融资环境等方面的异质性,有助于评估该政策增收效果,为制定更有效的政策提供了理论依据和实证支持。(4)本文从农业经营收益和农村劳动力非农就业两个维度出发,分析并检验了乡村特色产业发展推动县域农村居民增收的作用机理,为进一步推动乡村特色产业发展和建设中国特色农产品优势区提供了新的思路和建议。

二、政策背景与理论分析

(一)政策背景

为加快推动农业产业高质量发展,2017年中央一号文件提出“鼓励各地争创园艺产品、畜产品、水产品、林特产品等特色农产品优势区”。2017年4月,由原农业部、中央农村工作领导小组办公室、国家发展改革委等九部门联合发布《关于开展特色农产品优势区创建工作的通知》,对创建特优区作出具体部署。截至2020年年底,国家批复创建的特优区已达310个,其中包含70个地级市,235个县(市、区)以及5个单位团体单位团体包括大兴安岭林业集团加格达奇林业局、长白山森工集团有限公司、新疆生产建设兵团第五师、广东农垦湛江红江农场、大兴安岭林业集团阿木尔林业局。。从地区分布来看,99个特优区分布在东部地区,87个特优区分布在中部地区,另有124个特优区分布在西部地区。各省份特优区不同批次、不同地区的认定情况如表1所示。

特优区建设的直接目的是打造一批特色鲜明、优势聚集、产业融合、市场竞争力强、带动作用较好的农业特色产业聚集区参见《特色农产品优势区建设规划纲要》,https://www.gov.cn/xinwen/2017-10/31/content_5235803.htm?gs_ws=weixin_636454974128452379。。从产业发展来看,特优区依托“一村一品”示范村镇建设,通过以点带面的形式,形成示范引领效应,促进区域分工和产业结构调整,实现农业产业高质量发展。从社会效益来看,建设特优区旨在提升农业经营收益,有效扩大农村就业岗位供给,拓宽农民增收渠道。因此,建设特优区不仅能够促进乡村特色产业提质增效,还能推动农村地区经济发展,为实现共同富裕提供支撑。

国家级特优区按照先创建、后认定的程序,经过创建并达到标准后予以认定。特优区的认定标准主要有八个方面,即满足“资源禀赋突出”“产业链条完整”“科技有效支撑”“质量安全管控”“品牌影响广泛”“联农带农有效”“绿色生态防治”和“规章制度明确”等条件。其中,“联农带农有效”的创建标准要求地方政府、涉农企业等积极发挥辐射带动作用,为周边农户提供技术咨询和培训服务,并构建完善的利益联结机制,确保农民从乡村特色产业发展中获益。

(二)理论分析

1.乡村特色产业发展的农村居民增收效应

长期以来,中国乡村产业一直呈现出小而散、小而低、小而弱的特点(唐任伍等,2023),主要表现为产业链条短、融合层次浅、要素活力不足等方面。这导致农村地区出现资源流失严重、产业活力不足、缺乏就业机会以及农民收入水平偏低等问题(陈学云和程长明,2018),严重影响地区经济发展以及县域农村居民收入增长。在此背景下,推动乡村特色产业发展、促进农业产业高质量发展,成为提升农业、繁荣农村、富裕农民的重要举措。

(1)乡村特色产业发展有助于提高农业经营收益,从而推动县域农村居民增收。首先,乡村特色产业的发展能够充分发挥特色资源优势,并通过培育品牌和延长产业链等方式,提高农产品附加值,从而为农民创造更高的经济效益。一方面,特优区的产品销售和品牌创建能够凸显地域特色和产业优势,产生品牌溢价,从而拓宽产品销售渠道,吸引更多消费者。另一方面,特优区的农产品产业链延长可以形成“洼地效应”,吸引外来资源的流入,有效增加农产品附加值,从而提高农产品经营收益(章力建和徐前,2004)。其次,在创建特优区的政策支持下,政府通过提供基础设施补助、低息贷款、税收优惠以及技术培训等支持措施,为乡村特色产业创造良好的发展环境,可以提高经营主体的产出收入(杨亚东等,2020),并增强其带动农村居民增收能力。再次,乡村特色产业发展有助于促进土地流转和农业适度规模经营,可以发挥规模经济优势实现降本增效的效果,从而使农业经济更具竞争力(汪小平,2007)。最后,乡村特色产业的发展还可以促进农户采用新技术(马晓河和周婉冰,2024),进而提升农业经营收益。究其原因在于,农户为了适应产业升级和满足市场需求,必须主动寻求并采用新技术。与此同时,政府也会通过政策支持、资金投入和技术培训等手段,引导农民更积极地采纳新技术(赵雪雁等,2022)。在内外因素综合作用下,农民生产技术采用水平不断提高,生产要素结构得到优化,提升了农业生产率,从而增加农业经营收益(杨鑫和穆月英,2020)。综上所述,乡村特色产业发展通过增加农产品的附加值、增强联农带农能力、推动适度规模经营以及促进农户新技术采用等方面,实现农业经营收益增长,进而推动县域农村居民增收。

(2)乡村特色产业发展有助于促进农村劳动力非农就业,从而推动县域农村居民增收。首先,乡村特色产业发展拓展了产业链条,有助于形成全产业链经营模式,带动农产品上下游企业发展。这不仅能够创造更多的非农就业机会,还可以使农民分享二、三产业收益(陈建垒和王纯,2023),促使县域农村居民收入增加。其次,在特优区建设过程中,政府部门通过支持产业园区建设、推动产业集聚和促进产业转型升级,提升了企业劳动力雇佣需求,进而增加了农村劳动力本地就近就业岗位(邓悦等,2024)。最后,政府部门对特优区建设给予了一定金融支持,有利于企业扩大生产和投资,有助于提高农村劳动力的工资性收入。基于此本研究提出如下假说:

H1:乡村特色产业发展有助于促进县域农村居民增收。

H1a:乡村特色产业发展通过促进农业经营收益增长,进而推动县域农村居民增收。

H1b:乡村特色产业发展通过促进农村劳动力非农就业,进而推动县域农村居民增收。

2.乡村特色产业发展的农村居民收入追赶效应

缩小城乡收入差距和农村内部收入差距,是实现共同富裕的关键。近年来,中国城乡收入差距逐步缩小,但农村内部收入差距却在持续扩大(罗楚亮等,2021)。特别是由于非农就业机会的不平等,导致农户收入分配状况趋于复杂化,加剧了农村内部的收入差距(Benjamin等,2017)。乡村特色产业发展在推动农村居民整体收入增长的同时也能缩小农村居民内部收入差距,兼具发展性与普惠性。乡村特色产业发展可能通过以下三条路径实现农村低收入群体对中高收入群体的追赶农村低收入群体对中高收入群体的追赶应该从经济、社会、生活等多维度展开讨论。然而,本文关注的“追赶效应”聚焦于经济维度,考察农村居民内部收入差距缩小的影响因素。:第一,对于农村低收入群体而言,其收入来源更多来自种养业,乡村特色产业发展可以直接带动农村低收入群体的农业经营收益增长,从而缩小了主要依靠农业经营收益的小农户与主要依靠非农就业的兼业农户之间的收入差距。第二,乡村特色产业发展可以促进当地非农就业机会增加,使得那些无法负担进城务工成本的农村低收入群体能够获得本地的非农就业机会。乡村特色产业发展可以带来一些岗位技术门槛较低的本地就业机会,有助于农村低收入群体获得工资性收入,缩小了其与进城务工高收入群体的收入差距。第三,由于资源禀赋等因素的差异,许多特色农产品生产于山区、丘陵地带,拥有独具特色的产品优势,可以与市场上其他产品形成错位竞争,在乡村产业发展的带动下实现“优质优价”,从而缩小不同地区之间农村居民的收入差距。基于此本研究提出如下假说:

H2:乡村特色产业发展能助力农村低收入群体追赶中高收入群体,缩小县域农村居民内部收入差距。

三、数据、变量与模型设定

(一)数据来源与样本处理

为考察特优区建设对县域农村居民收入增长的影响,本文收集整理了2013—2020年中国22个省份1547个县本文中的“县”代指非市辖区的县级行政区,包括县、县级市、自治县、旗、自治旗。的县级面板数据,其中有159个县(市、区)以及41个地级市被认定为特优区创建地区其中41个地级市内包括281个县(市、区),共计440个试点县(市、区)。。本文使用的数据来源如下:特优区建设地区名单来源于农业农村部网站"参见《农业部中央农村工作领导小组办公室国家发展改革委财政部国家林业局科技部国土资源部环境保护部水利部关于认定中国特色农产品优势区名单(第一批)的通知》(http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/tz/201712/t20171228_6131900.htm);《关于中国特色农产品优势区名单(第二批)的公示》(http://www.moa.gov.cn/xw/zxfb/201812/t20181213_6164868.htm);《关于中国特色农产品优势区名单(第三批)的公示》(http://www.moa.gov.cn/xw/zxfb/201912/t20191209_6332990.htm);《农业农村部国家林业和草原局国家发展改革委财政部科技部自然资源部水利部关于认定中国特色农产品优势区(第四批)的通知》(http://www.jhs.moa.gov.cn/gzdt/202311/t20231114_6440556.htm)。;2013—2020年各县外观设计专利和实用新型专利授权量数据来源于国家知识产权局中国专利公布公告;地形起伏度数据源于“中国陆地地形起伏度公里网格数据集”(游珍等,2018);其余指标数据都来源于《中国县域统计年鉴》、各省市统计年鉴以及各县级单位的政府公报。

在对试点县样本进行分析时,需作如下处理:一是针对创建地区名单存在多个县(市、区)联合创建的情况,本文将所有联合创建的县(市、区)都归入处理组。二是针对创建地区名单存在创建地区行政级别不统一的情况,本文将同一个地级市的所有县(市、区)都归入处理组。三是针对创建地区名单存在一个地区多次创建的情况,本文以其第一次被认定年份为处理年份。

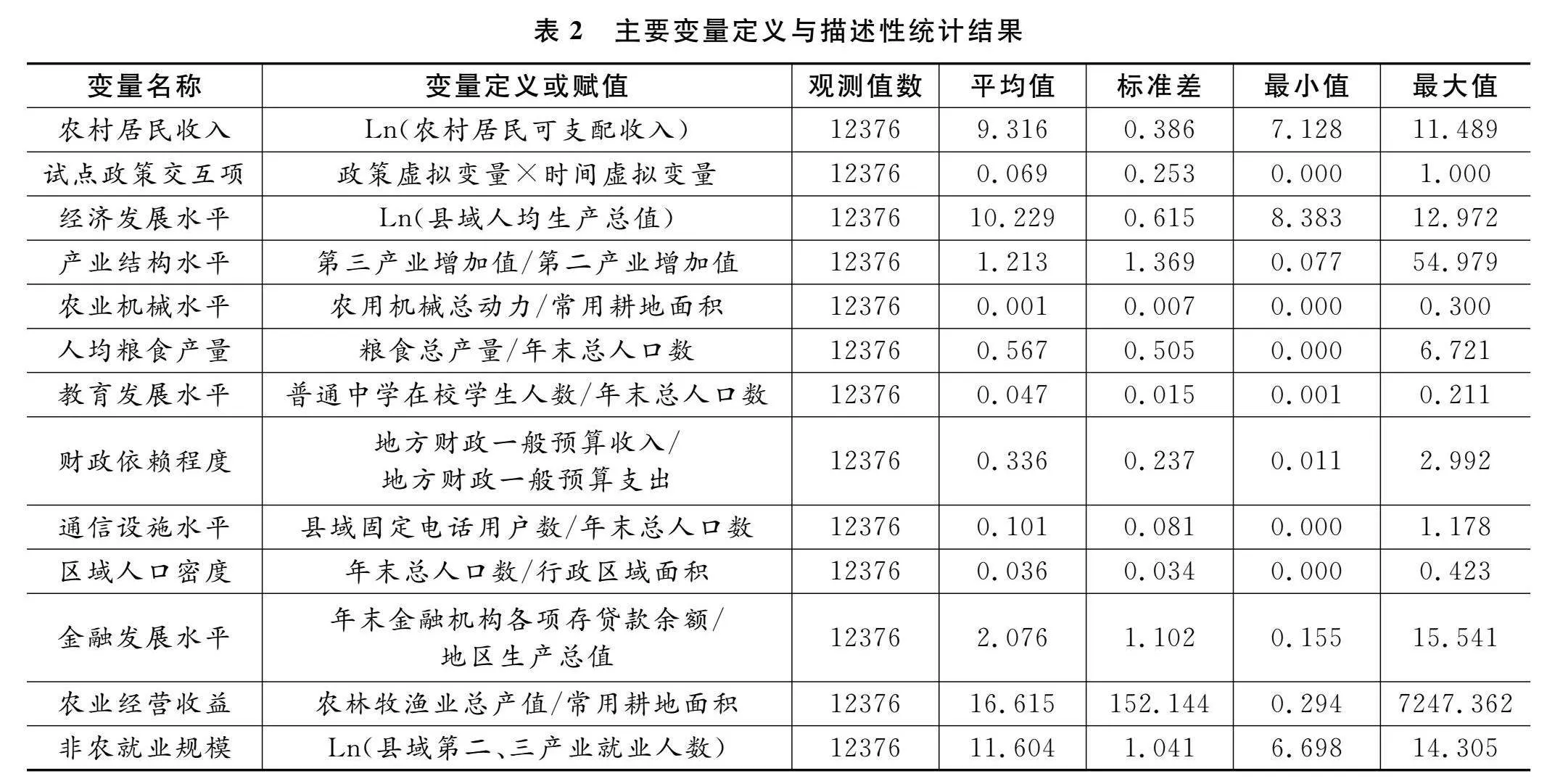

(二)变量选取与描述性统计

1.被解释变量

本文被解释变量为农村居民人均可支配收入,用各县每年的农村居民人均可支配收入来衡量,并进行对数化处理。为消除通货膨胀和物价变动对数据的影响,本文以2013年为基期,对收入、生产总值等有关指标进行平减处理。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为“中国特色农产品优势区”政策虚拟变量与时间虚拟变量的试点政策交互项。本文以不同试点地区(县、区)的具体实施时间生成时间虚拟变量(政策实施当年及以后定义为1,否则定义为0),以具体试点县生成政策虚拟变量(若是试点县则定义为1,否则定义为0),并使用试点政策交互项作为核心解释变量。

3.控制变量

为控制其他变量的影响,参考已往文献(汤龙等,2023;许伟,2023),并结合数据的可获得性,本文选取了一系列可能会影响到农村居民收入的控制变量。第一类控制变量反映地区经济发展水平,地区生产总值直接反映了地区经济发展程度,因此,通过县域人均生产总值的对数值表征地区经济发展水平;第二类控制变量反映地区产业发展水平,产业部门向现代服务业转型是产业发展过程中最重要的特征,因此,通过第三产业增加值与第二产业增加值的比值来表征地区产业发展水平;第三类控制变量反映地区农业发展水平,通过农业机械总动力与常用耕地面积的比值来表征地区农业机械化水平,通过人均粮食产量与年末总人口数比值来表征地区粮食产业发展情况;第四类控制变量反映地区发展特征,通过普通中学在校学生人数与年末总人口数的比值来表征教育发展水平,通过地方财政一般预算收入与地方财政一般预算支出的比值来表征财政依赖程度,通过县域固定电话用户数与年末总人口数的比值来表征通信设施水平,通过年末总人口数与行政区域面积的比值来表征区域人口密度,通过年末金融机构各项存贷款余额与地区生产总值的比值来表征金融发展水平。

4.机制变量

根据理论推断,乡村特色产业可能通过促进农业经营收益和非农就业规模两个作用渠道影响县域农村居民收入。其中,农业经营收益以农林牧渔业总产值与常用耕地面积的比值来衡量;县域非农就业规模参考借鉴林嵩等(2023)以第二产业就业人数和第三产业就业人数加总取自然对数来衡量。

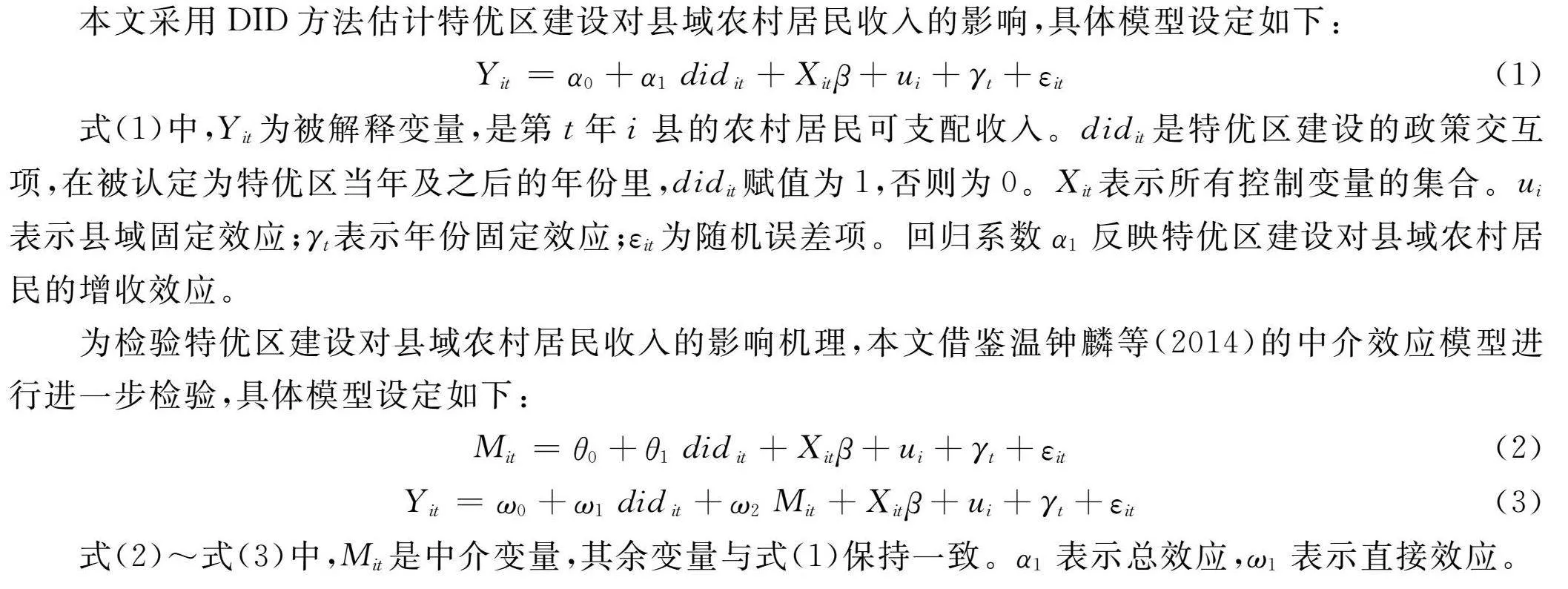

(三)模型设定

本文采用DID方法估计特优区建设对县域农村居民收入的影响,具体模型设定如下:

Yit=α0+α1didit+Xitβ+ui+γt+εit

(1)

式(1)中,Yit为被解释变量,是第t年i县的农村居民可支配收入。didit是特优区建设的政策交互项,在被认定为特优区当年及之后的年份里,didit赋值为1,否则为0。Xit表示所有控制变量的集合。ui表示县域固定效应;γt表示年份固定效应;εit为随机误差项。回归系数α1反映特优区建设对县域农村居民的增收效应。

为检验特优区建设对县域农村居民收入的影响机理,本文借鉴温钟麟等(2014)的中介效应模型进行进一步检验,具体模型设定如下:

Mit=θ0+θ1didit+Xitβ+ui+γt+εit

(2)

Yit=ω0+ω1didit+ω2Mit+Xitβ+ui+γt+εit

(3)

式(2)~式(3)中,Mit是中介变量,其余变量与式(1)保持一致。α1表示总效应,ω1表示直接效应。

四、实证结果与分析

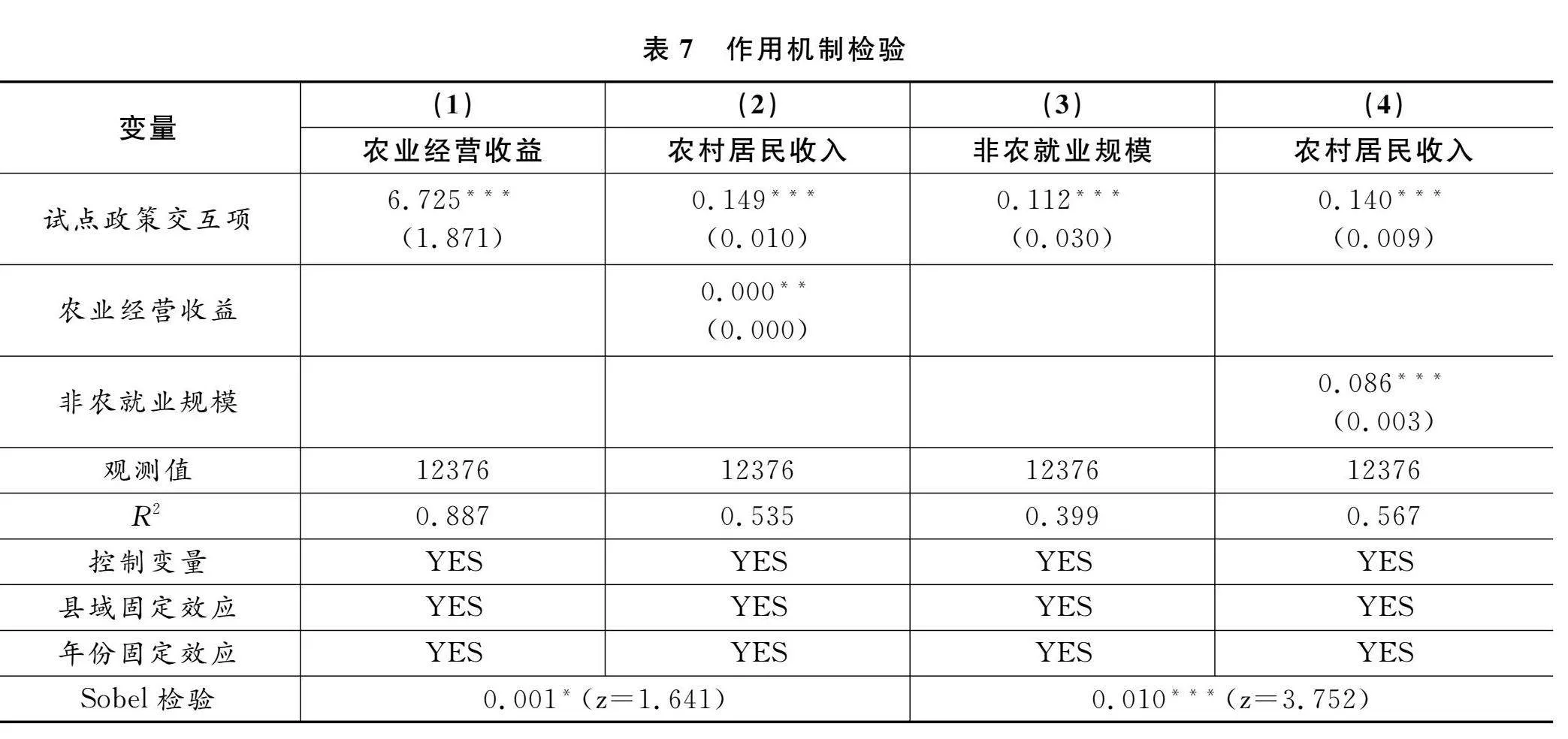

(一)平行趋势检验和动态效应

DID方法要求特优区建设县(处理组)与非特优区建设县(控制组)在政策实施前的农村居民收入变化无明显差异,仅在政策实施后才发生显著不同。通过观察图1可得知,在政策实施前,各地区间的农村居民收入变化情况不存在显著差异;在政策实施后,各地区间的农村居民收入变化情况存在显著差异。这符合平行趋势假设。

(二)基准回归

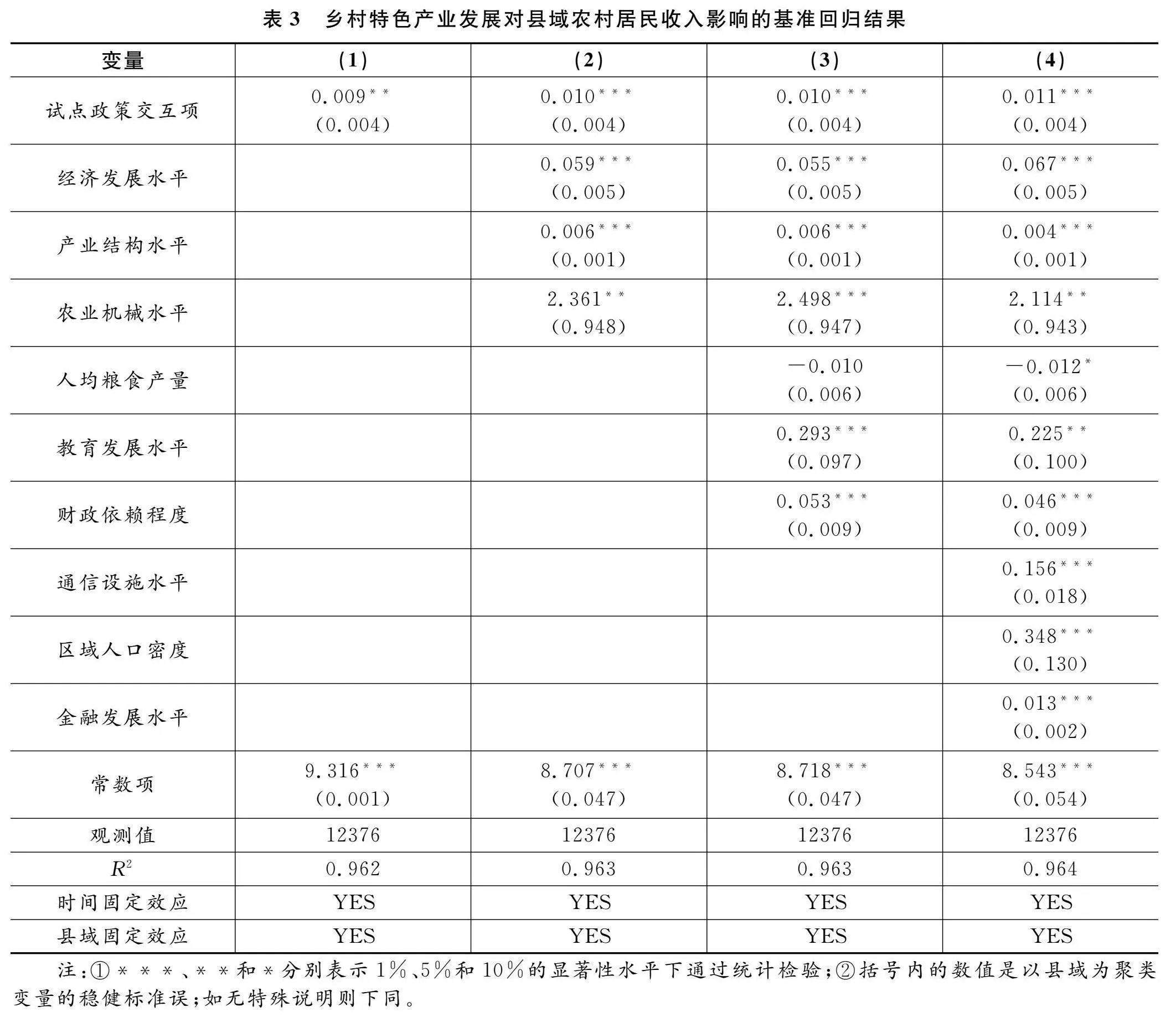

1.增收效应

表3报告了乡村特色产业发展对县域农村居民收入影响的估计结果,第(1)~(4)列为在均加入了县域固定效应与年份固定效应的情况下,依次添加控制变量得到的估计结果。结果显示,试点政策交互项的回归系数均显著为正,表明乡村特色产业发展显著提升了县域农村居民收入。假说H1得到验证。此研究结论与许伟(2023)的研究保持一致。

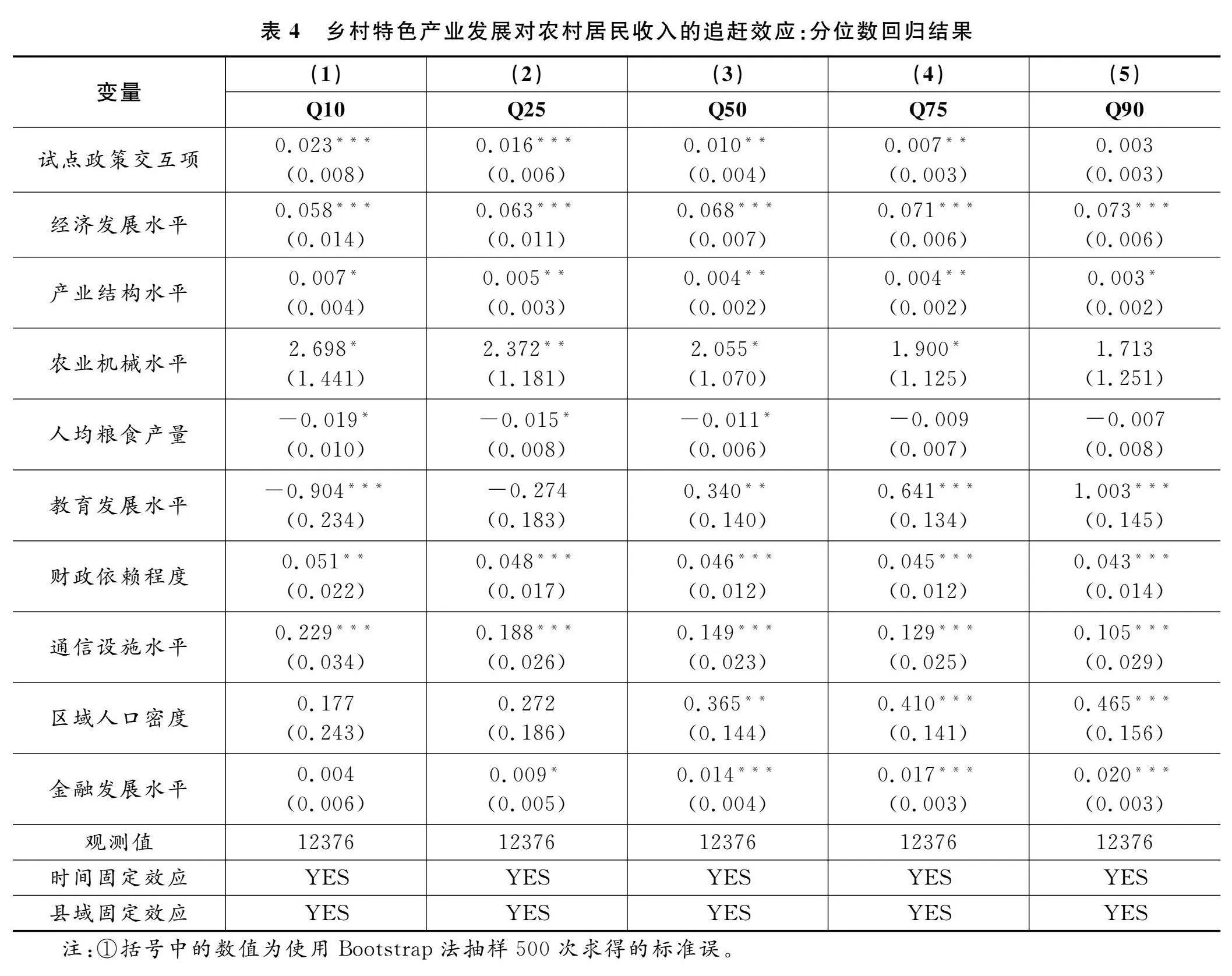

2.追赶效应

乡村特色产业发展能够提高县域农村居民收入水平,是否具有缩小农村居民内部收入差距、促进共同富裕的作用?针对这个问题,本文对特优区建设样本采用分位数回归方法进行分析,更直观地看出不同收入水平的边际报酬率。本文主要选择了5个具有代表性的分位点,分别是0.10、0.25、0.50、0.75和0.90。结果如表4所示,从第(1)~(5)列试点政策交互项的系数值依次呈现下降趋势,且Q10到Q75收入组回归结果显著,Q90收入组回归结果不显著。这说明特优区政策支持对农村低收入群体增收效果更强,而随着收入的增加,特优区政策支持对农村居民收入的促进作用不断减弱。这说明乡村特色产业发展有利于农村低收入群体追赶中高收入群体,缩小农村居民内部收入差距。假说H2得到验证。

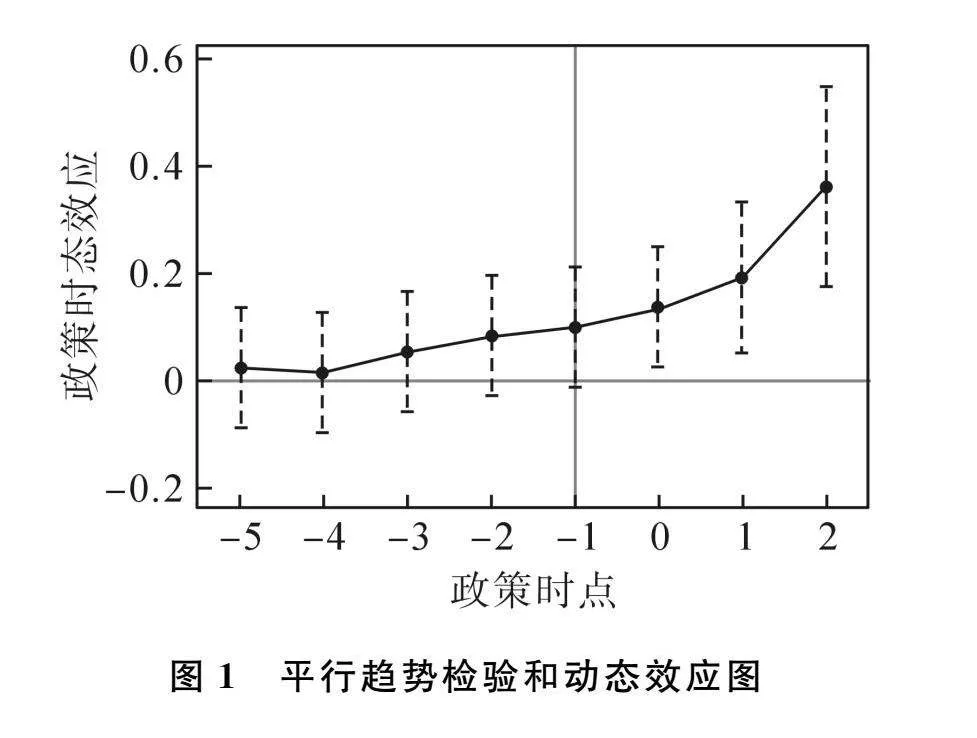

(三)稳健性检验

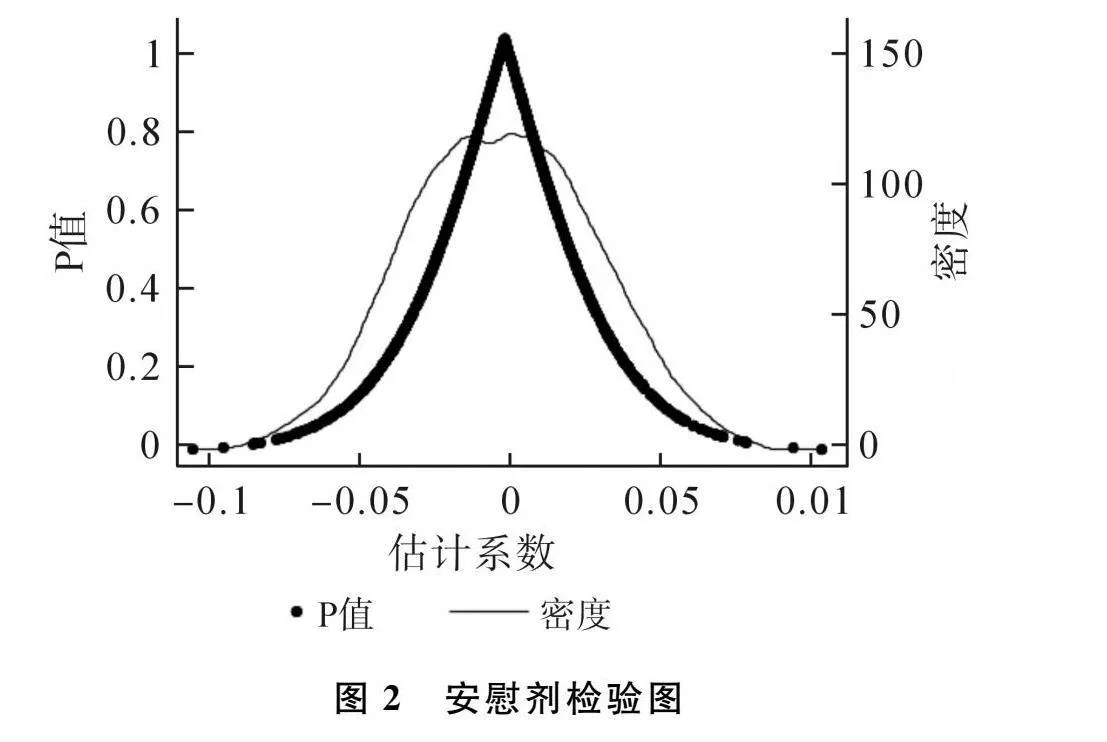

1.安慰剂检验

为了检验估计结果是否受到其他不可观测因素或者遗漏变量的影响,本文进行安慰剂检验。在样本中随机抽取429个县域作为虚假的处理组,其余县域作为虚假的对照组,可以得到特优区建设对县域农村居民收入的影响系数估计值。重复上述过程1000次,得到1000个回归系数及其对应的P值。如图2所示,随机生成处理组的估计系数均值在0值附近,且距基准回归结果0.011较远,这说明基准估计没有因为其他不可观测因素或者遗漏变量而产生误差。

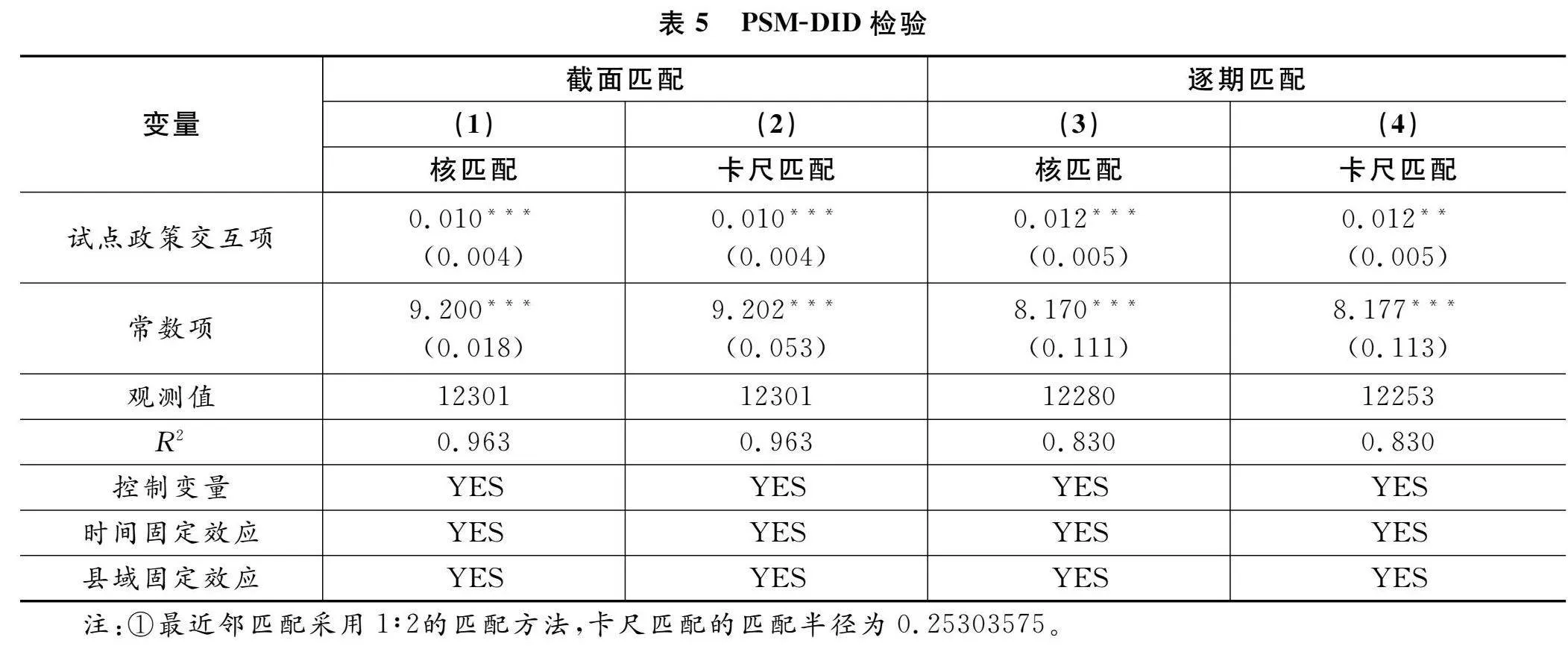

2.多期PSMDID检验

尽管上文已对DID方法的假设条件和估计结果进行了相关检验,但仍然可能存在处理组样本的自选择问题。因此,为了降低样本自选择对回归结果造成的潜在影响,本文进一步采用多期双重差分倾向得分匹配(PSMDID)方法,以检验乡村特色产业发展的效果。

为显著降低样本自选择对回归结果造成的影响,本文有如下考虑:①为了降低不同匹配方法在处理观察研究中的潜在选择性偏倚,更好地增强研究的内部有效性和提高因果推断的可信度。本文同时采用核匹配和卡尺匹配的匹配方式。②当前对于PSMDID处理方法有两种,一是构造截面PSM,即将面板数据视为截面数据再匹配;二是进行逐期匹配。虽然两种研究思路均存在一定的不足(谢申祥和范鹏飞,2021),但这两种方式仍是现有条件下较好的研究方式。因此,本文依次使用截面匹配法和逐期匹配法进行倾向得分匹配。③由于被匹配的控制组样本可能作为多个处理组样本的匹配对象,因此,本文使用频数加权回归,根据权重来复制控制组中被匹配上的样本,然后结合多期DID方法重新估计政策效应。

通过倾向得分匹配为每一个特优区试点单位寻求条件类似的控制组样本,图3为截面匹配前后的倾向得分核密度分布图,可以在一定程度上说明PSM起到了降低样本选择性偏差的作用,使用PSMDID进行稳健性检验较为合理。表5的第(1)~(4)列分别报告了两种方式下的两种匹配方法的PSMDID估计结果。从表中可以看出,无论是哪种方式方法,其估计系数仍显著为正,与前文回归结果无实质性差异,表明特优区建设对县域农村居民收入的提升效果是稳健的。

3.内生性检验

根据前文的分析,乡村特色产业能够显著促进农村居民增收,但该结果仍可能受到内生性问题的影响,如反向因果问题。因为农村居民收入的增长可能会影响乡村特色产业的发展,例如,农村居民收入增长可能促使农民扩大生产和投资,从而提升乡村特色产业的发展程度。为缓解反向因果而导致的内生性问题,本文选择使用各县的“地形起伏度”作为工具变量。一方面,各县的地形起伏度很大程度上代表着各地的农业自然资源禀赋,农业自然资源禀赋较丰富的地区,其乡村特色产业发展较好,满足工具变量的相关性要求;另一方面,地形起伏度是地理特征因素,外生于农村居民收入,满足工具变量的外生性需求。此外,考虑到地形起伏度不随时间变化,本文参考孙鹏等(2024)的处理方法,将地形起伏度与时间趋势的乘积作为工具变量。表6第(1)列为工具变量回归结果,内生性检验的P值和KleibergenPaaprkWaldF统计量的结果均说明工具变量满足外生性假设。根据估计结果表明,DID的估计系数在1%的水平上显著为正,说明在考虑内生性问题后,乡村特色产业对农村居民收入增长依然具有显著促进作用。

4.控制其他相关政策

考虑到可能存在其他相关政策于同期施行而导致估计结果有偏,为进一步确保回归结果的稳健性,本文加入“电子商务进农村综合示范政策”和“返乡创业示范政策”的时间虚拟变量,控制相关政策对县域农村居民收入产生的影响。表6第(2)列在控制相关政策影响因素后,DID的估计系数在1%的显著水平下为正,基准回归结果稳健。

5.缩尾处理

本研究对基准回归模型中所有连续型变量进行1%缩尾处理,结果如表6第(3)列所示。试点政策交互项系数依然在5%的显著性水平下为正。综上所述,基准回归结果较为稳健,结论成立。

五、进一步分析

(一)机制分析

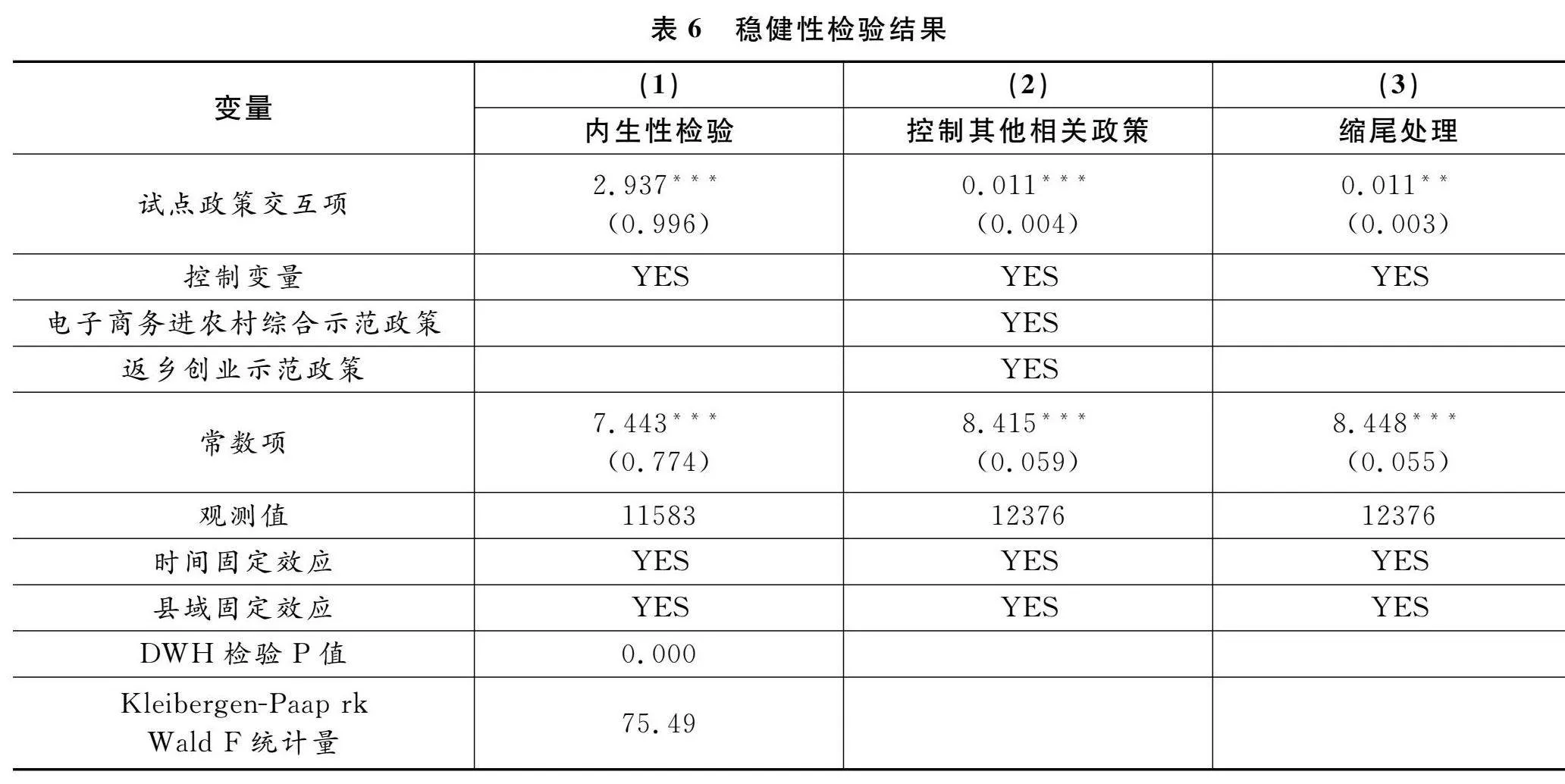

根据理论分析,乡村特色产业发展对县域农村居民增收的机制作用会从农业经营收益和非农就业规模两个维度产生影响。鉴于此,本文从农业经营收益和非农就业规模两个方面进一步检验创建特优区促进县域农村居民增收的机制。表7展示了乡村特色产业发展促进县域农村居民增收的机制检验结果。首先,农业生产是农村居民经济收入的重要来源,农业发展壮大对县域农村居民收入的增长有着直接的影响。第(1)列估计系数在1%的水平下显著为正,表明乡村特色产业发展能够显著增加农业经营收益;第(2)列估计系数均在1%的水平下显著为正,表明乡村特色产业发展能够通过增加农业经营性收入,从而实现县域农村居民增收。此外,本文进行了Sobel检验,呈显著性。假说H1a得到验证。其次,通过促进农村居民非农就业,可以增加农村居民的工资性收入,提高农村居民的生活水平。第(3)列估计系数在1%的水平下显著为正,表明乡村特色产业发展能够扩大农村劳动力非农就业规模;第(4)列显示估计系数均在1%的水平下显著为正,证实了乡村特色产业发展对非农就业具有较显著的促进作用,从而推动县域农村居民增收。Sobel检验结果呈显著性。假说H1b得到验证。

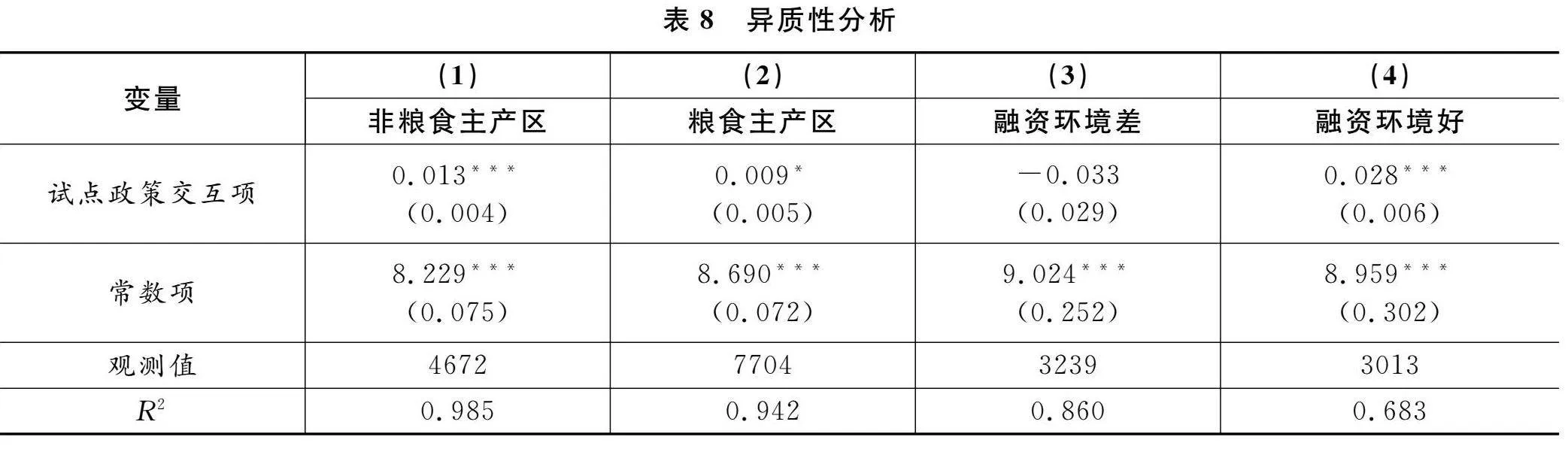

(二)异质性分析

1.粮食主产区异质性分析

中国粮食生产主要集中在粮食主产区,但非粮食主产区也同样具有自身独特的产品优势。以园艺产品、畜产品、水产品、林特产品等经济作物为基础的乡村特色产业发展在粮食主产区和非粮食主产区是否在存在不同的作用效果?为此,本文对粮食主产区与非粮食主产区分别进行回归。结果如表8第(1)~(2)列所示,非粮食主产区特优区政策交互项变量在1%显著性水平下为正,粮食主产区特优区政策交互项变量在10%显著性水平下为正。这说明在非粮食主产区增收效应更加显著。可能的原因是,粮食主产区为确保粮食的稳产增产,往往进行大面积机械化生产主粮(麦类、豆类、粗粮类和稻谷类),用来种植经济作物的土地面积较少,产业规模不足,产业优势并未得到充分发挥;而非粮食主产区由于自身气候环境、地理条件、资源禀赋的因素种植粮食作物不能机械化生产,生产成本较高,但其特殊的地理环境可以种植具有特色优势的经济作物,农业经营收益较高,实现农村居民收入增长。

2.融资环境异质性分析

乡村特色产业的发展,除了依靠自身资源禀赋外,也离不开社会资本的引入。市场融资环境的好坏,在一定程度上决定着乡村特色产业发展效果。为此,本文根据2013—2020年各县年末金融机构各项贷款余额的四分位数进行分组,将上四分位数以上的地区视为融资环境好,下四分位数以下的地区则为融资环境差。估计结果如表8中第(3)~(4)列所示,融资环境好的地区在1%的水平下通过显著性水平检验,融资环境差未能通过显著性水平检验。可能的原因在于,融资环境较好的县域可以凭借发达的金融市场优化资源配置,为乡村特色产业发展提供更多的资金支持,从而实现资金流动和利用效率的提升,扩大乡村特色产业发展规模,提供更多非农就业岗位,促进县域农村居民就业增收;而融资环境相对较差的县域则会受制于信贷规模、资本积累和资金使用等方面的影响,导致乡村特色产业发展水平较低,无法完全发挥政策的作用效果。

六、结论与政策建议

为考察乡村特色产业与县域农村居民收入的关系,同时评估乡村特色产业高质量发展的作用效果,本文基于2013—2020年全国22个省1547个县的面板数据,利用DID方法进行了实证检验分析。研究结果表明:(1)乡村特色产业发展显著促进县域农村居民收入增长,该结果在经安慰剂检验、多期PSMDID检验、内生性检验、控制其他相关政策以及缩尾处理等一系列稳健性检验后依然成立。(2)乡村特色产业发展对农村低收入群体表现出更显著的增收效果,在一定程度上缩小了农村居民内部间的收入差距,有利于实现共同富裕。(3)乡村特色产业发展对县域农村居民收入的增收效应在非粮食主产区和融资环境较好的地区效果更加显著。(4)进一步分析表明,乡村特色产业发展有助于提高农业经营收益和促进劳动力非农就业,从而实现县域农村居民增收。

基于上述结论,提出以下几点建议:第一,要加大特优区创建工作力度,鼓励地方做大、做强乡村特色产业,推动农业产业高质量发展。在粮食主产地区,政府应当充分利用良好的农业基础设施,延长农产品产业链,提高农业产业发展的增收效应;在非粮食主产地区,政府应当加大财政扶持力度,突出发展特色优势品种,与其他地区农产品形成错位竞争,提高乡村特色产业的增收效应。第二,要充分依托当地的资源禀赋优势和产业比较优势,因地制宜发展地方特色农产品,打造地区特色优势品牌,优化产业布局,培育优势特色产业集群。第三,要完善利益联结机制,运用多种方法带动农民增收。建议通过培育壮大乡村特色产业经济实体,促进新型农业经营主体加快发展,激发乡村产业发展活力,促进小农户与现代农业的有机衔接。第四,要充分发挥政府扶持引导作用。一方面,政府应提高为农服务能力,积极为各类新型农业经营主体提供市场信息、金融支持和技术使用培训等服务,不断完善就业政策,促进农村劳动力参与非农就业。另一方面,政府应持续优化乡村产业结构,推动形成产业集群效应,带动农村居民获得更多收益。

参考文献:

[1]陈建垒、王纯,2023:《电子商务发展与农村非农就业增长——基于CFPS数据的分析》,《山西财经大学学报》第12期。

[2]陈学云、程长明,2018:《乡村振兴战略的三产融合路径:逻辑必然与实证判定》,《农业经济问题》第11期。

[3]邓悦、肖杨、许弘楷,2024:《新型农业经营主体对劳动力流动的影响效应》,《华中农业大学学报(社会科学版)》第2期。

[4]郭峰、王靖一、王芳、孔涛、张勋、程志云,2020:《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》,《经济学(季刊)》第4期。

[5]高强,2022:《农业高质量发展:内涵特征、障碍因素与路径选择》,《中州学刊》第4期。

[6]李冬慧、乔陆印,2019:《从产业扶贫到产业兴旺:贫困地区产业发展困境与创新趋向》,《求实》第6期。

[7]林嵩、谷承应、斯晓夫、严雨姗,2023:《县域创业活动、农民增收与共同富裕——基于中国县级数据的实证研究》,《经济研究》第3期。

[8]刘明国、张海燕,2015:《新常态下农产品加工业发展特点分析》,《农业经济问题》第10期。

[9]罗楚亮、李实、岳希明,2021:《中国居民收入差距变动分析(2013—2018)》,《中国社会科学》第1期。

[10]马晓河、周婉冰,2024:《技术进步能有效促进粮食安全与农民增收双目标实现吗?——来自全国省级面板数据的经验证据》,《农村金融研究》第7期。

[11]剡谨,2012:《西部欠发达地区特色农业集群研究——以甘肃定西马铃薯产业为例》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》第1期。

[12]孙鹏、王建明、冀雪霜,2024:《“生态诅咒”还是“生态福祉”:论农业生态承载力的碳排放效应》,《南京农业大学学报(社会科学版)》第5期。

[13]汤龙、陈享光、赵妍妍,2023:《返乡创业能提高农村居民收入吗?——基于返乡创业试点政策的考察》,《农业技术经济》第7期。

[14]唐任伍、范烁杰、史晓雯,2023:《区块链赋能共同富裕实现的技术支撑、价值内涵与策略选择》,《改革》第3期。

[15]汪小平,2007:《中国农业劳动生产率增长的特点与路径分析》,《数量经济技术经济研究》第4期。

[16]王春光,2021:《迈向共同富裕——农业农村现代化实践行动和路径的社会学思考》,《社会学研究》第2期。

[17]温忠麟、叶宝娟,2014:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》第5期。

[18]文丰安,2023:《乡村产业数字化、生态化质量转型:基本内涵、问题分析及保障路径》,《宏观质量研究》第11期。

[19]伍骏骞、阮建青、徐广彤,2017:《经济集聚、经济距离与农民增收:直接影响与空间溢出效应》,《经济学(季刊)》第1期。

[20]肖卫东,2023:《特色产业赋能乡村振兴的内在逻辑与行动路径》,《理论学刊》第1期。

[21]谢申祥、范鹏飞、宛圆渊,2021:《传统PSMDID模型的改进与应用》,《统计研究》第2期。

[22]许伟,2023:《地方特色优势产业对农民收入的影响》,《华南农业大学学报(社会科学版)》第5期。

[23]杨启智、向银,2012:《乡村旅游对农民收入的贡献研究——基于成都市的实证分析》,《经济问题》第9期。

[24]杨鑫、穆月英,2020:《农业技术采用、时间重配置与农户收入》,《华中农业大学学报(社会科学版)》第4期。

[25]杨亚东、罗其友、伦闰琪、张晴、程长林,2020:《乡村优势特色产业发展动力机制研究——基于系统分析的视角》,《农业经济问题》第12期。

[26]岳晓文旭、王晓飞、韩旭东、周立,2022:《赋权实践如何促进乡村新内源发展——基于赋权理论的多案例分析》,《中国农村经济》第5期。

[27]游珍、封志明、杨艳昭,2018:《中国1km地形起伏度数据集》,《全球变化数据学报(中英文)》第2期。

[28]赵雪雁、王鹤霖、高峰、王鹏龙、王宝,2022:《特色产业助力欠发达山区SDGs实现——以云南省临沧市为例》,《地球科学进展》第10期。

[29]章力建、徐前,2004:《发展山区特色农业加快西南地区农村经济发展——以贵州省特色农业产业为例》,《农业经济问题》第3期。

[30]赵鑫、张正河、任金政,2021:《农业生产性服务对农户收入有影响吗——基于800个行政村的倾向得分匹配模型实证分析》,《农业技术经济》第1期。

[31]钟漪萍、唐林仁、胡平波,2020:《农旅融合促进农村产业结构优化升级的机理与实证分析——以全国休闲农业与乡村旅游示范县为例》,《中国农村经济》第7期。

[32]BenjaminD.,BrandtL.andMcCaigB.,2017,GrowthwithEquity:IncomeInequalityinVietnam,200214,TheJournalofEconomicInequality,15:2546.

TheIncomeIncreaseandCatchupEffectofRuralCharacteristic

IndustriesunderHighQualityDevelopmentofAgricultural

Industry—EvidencefromChinasAdvantageAreasof

CharacteristicAgriculturalProducts

GaoQiang,CuiWenchaoandHanGuoying

(SchoolofEconomicsandManagement,NanjingForestryUniversity)

Abstract:Thehighqualitydevelopmentoftheagriculturalindustryisakeypathtobroadenthechannelsforfarmerstoincreasetheirincomeandacceleratethecommonprosperityoffarmersandruralareas.TheadvantageareaofagriculturalproductswithChinesecharacteristicsisanimportantcarriertopromotethestructuralreformofagriculturalsupplyside,achievehighqualitydevelopmentofagriculturalindustryandpromotethedevelopmentofruralindustrieswithChinesecharacteristics.Thispapertakesthenationalidentificationof“advantageousareasofagriculturalproductswithChinesecharacteristics”asaquasinaturalexperiment,andusesthepaneldataof1547countiesin22provincesinChinafrom2013to2020toempiricallytesttheincomeincreasingeffectandcatchupeffectofruralcharacteristicindustrydevelopmentonruralresidents"incomeatcountylevel.Theresultsshowthatthedevelopmentofruralcharacteristicindustrieshasasignificantincreaseeffectontheincomeofruralresidentsincounties,especiallyinnongrainproducingareasandareaswithgoodfinancingenvironment.Thedevelopmentofruralcharacteristicindustrieshasastrongereffectonrurallowincomegroups,whichcanformacatchupeffecttohelprurallowincomegroupscatchupwithmiddleandhighincomegroups,andnarrowtheincomegapamongruralresidentsincounties.Thedevelopmentofruralcharacteristicindustriesmaypromotetheincomegrowthofcountyruralresidentsbyimprovingagriculturaloperationincomeandpromotingnonagriculturalemploymentofrurallaborforce.Therefore,weshouldcontinuetocultivateanddeveloptheadvantageousareasofagriculturalproductswithChinesecharacteristics,rationallydistributetheindustrieswithruralcharacteristics,promotethehighqualitydevelopmentofagriculturalindustry,andprovideindustrialsupportforexpandingtheincomechannelsofruralresidentsincountiesandimprovingtheincomelevelofrurallowincomegroups.

KeyWords:highqualitydevelopmentofagriculturalindustry;characteristicindustriesinruralareas;lowincomegroupsinruralareas;advantageousareasforChinesecharacteristicagriculturalproducts

责任编辑王毅