新课标背景下乡村教师教学面临的困境及应对策略

摘 要:乡村教师对于新课标的落实关乎乡村学生核心素养的培育、乡村教育教学质量的提升。为了解新课标背景下乡村教师在教学上面临的困境而探寻应对之策,选择15位乡村教师并对其进行访谈。结果表明,乡村教师在新课标教学中面临以下困境:教师对新课标的理解不深入与新课标教学能力不足的堵点;教学评价管理僵化且教学评价内容局限的痛点;乡村学校新课标培训不够完善且乡村学生不适应新课标的难点。据此,提出以下对策:深化教师对于新课标的理解,提升教师基于新课标的教学能力;完善新课标教学评价管理,丰富新课标教学评价内容;优化新课标教学相关培训,细化对于学生的学习指导。

关键词:新课标;乡村教师;核心素养;教师教育;教师评价

中图分类号:G635.1 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-1128.2024.12.005

一、引言

2022年4月,教育部颁布《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”),意味着教师的教学内容必须与时俱进地更新,要求教师告别传统教学中对单纯知识传授的过度侧重,为推动学校教学变革、培育学生核心素养以及引领教学高质量发展提供了重要指导,新课标的实施是学校教学领域一场深刻而全面的实践性变革。在此背景下,中小学教师应当全面落实立德树人根本任务,主动适应新课标要求,全方位贯彻新课标理念,促进学生核心素养的达成,推动教学质量的持续提升。

自新课标发布以来,对于教师落实新课标的相关研究主要有以下两种:一种是通过理论推导分析教师落实新课标的可能困境进而提出对策[1,2,3];另一种则通过开展实际调查,从实践出发明晰教师在新课标落实过程中的挑战,探究推动教师更好地落实新课标的举措[4,5]。2023年有研究者对全国868位中小学教师的调查表明,其中提到乡村教师由于传统教育观、学生的能力以及家长质疑等阻碍,在新课标落实过程中面临着更大的挑战[6]。然而,以往研究大多着眼于整个教师群体在新课标教学中所面临的困境,少有研究将乡村教师作为研究对象,且以理论分析和问卷调查为主,较少采用访谈调查的方式对乡村教师在新课标教学中的困境进行分析。因此,本研究有别于以往的问卷调查,选用访谈法,对乡村教师进行访谈,能够适时根据教师的回答调整问题,探讨问卷难以预见的细节与观点。同时,也能建立信任氛围,让教师更愿意表达真实想法和隐性需求,进而深入挖掘乡村教师在新课标背景下的真实感受。研究通过对15名乡村教师的访谈调查收集一手资料,以探究新课标背景下乡村教师教学面临的困境及应对策略,从而为乡村教师更好地落实新课标提供可参考建议。

二、研究设计

(一)研究问题

本研究由“乡村教师开展新课标教学”主题出发,设计三类问题提纲。

一是教师对新课标的认知。例如,您对新课标的理解程度?对于新课标中的核心概念掌握如何(所授学科核心素养、跨学科教学、大单元教学、教学评一体化等)?

二是教师开展新课标教学的情况。例如,您是否会按照学科核心素养设置教学目标?新课标实施前后您的教学工作有何变化?

三是教师开展新课标教学面临的困境。例如,您在实施新课标教学的过程中最大的困难是什么?您认为什么因素会影响您开展新课标教学?

(二)研究对象

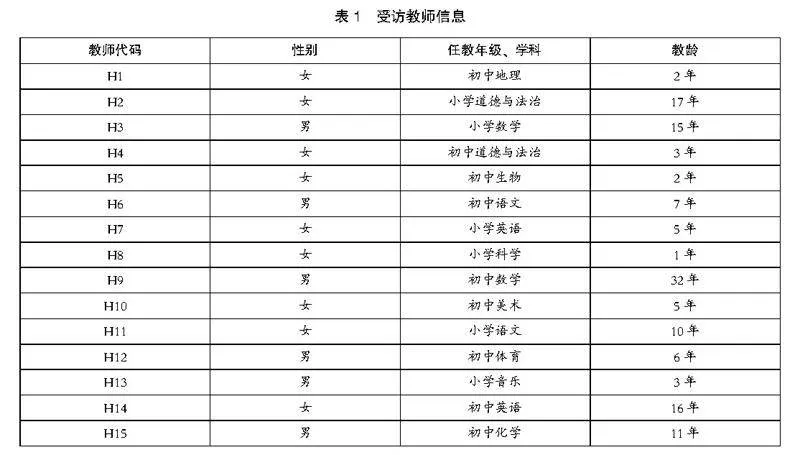

本研究以G省Z县乡村教师作为访谈对象,该县乡村学校类型多样,包括中心小学、村小和教学点,既有规模较大的学校,也有仅设立基础年级的小型学校。多类型差异反映了乡村教育在资源配置、教学条件、学生构成等方面的多样化,有助于全面了解乡村教师在不同学校环境下实施新课标时面临的具体困境。进一步综合考虑教龄、任教学科与学段、性别等因素,选取15名乡村教师作为访谈对象(见表1),以线上、线下相结合的方式了解被访谈教师基于新课标的教学现状及困境,据此进行分析并提出优化策略。

(三)数据收集与分析

依据研究内容编制初步访谈提纲,并对15名研究对象中的3名进行预访谈,结合预访谈结果和访谈过程中暴露的问题,对初始访谈提纲进行修订,形成最终访谈提纲。正式收集数据时采用半结构化访谈方式,会依据访谈对象的回答进行适时追问,以获取更加深入全面的信息。每位乡村教师访谈时长为10~30分钟不等,总计访谈时长397分钟,转录文本总字数为12583字。

将访谈文本数据导入Nvivo14软件后,在深入理解被访谈者语义的基础上,采用主题编码法进行三级编码分析。首先,提取与乡村教师在新课标背景下教学困境相关的内容,形成“新课标背景下乡村教师教学面临的困境”一级编码主题。其次,对一级编码内容进行分类整理,归纳为“堵点、痛点、难点”三个二级编码主题。最后,对二级编码内容进行深入分析与逻辑构建,进一步提炼出“教师对新课标的理解不深入”“教学评价管理僵化”“乡村学校新课标培训不够完善”等六个三级编码主题,最终构建出完整清晰的三级分析框架。

三、 研究结果与分析

通过了解被访谈教师对新课标的认知、开展新课标的情况及所面临的困境,再对访谈资料进行归类与提取,可知新课标背景下乡村教师教学面临以下堵点、痛点和难点。

(一)堵点

堵点是指教师在新课标实施过程中遇到的阻碍或瓶颈,导致新课标教学进展缓慢或无法推进。教师作为新课标落实的关键主体,在课程执行过程中发挥重要作用。美国学者古德莱德(Goodlad)提出的课程层次理论,将课程的执行分为五个层次:理想课程、正式课程、领悟课程、运作课程以及经验课程[7],并强调了教师在课程实施过程中所承担的理解与转化的重要作用。对于新课标在乡村学校的落实来说,从课程方案和课程标准的发布(确定课程)到执行(运作课程)的有效转化,需要依赖乡村教师对新课标的深入理解与自主加工(领悟课程),才能确保学生的学习体验和成效(经验课程)得以优化。然而,当前乡村教师对新课标的理解不够深入,以及在新课标指导下开展教学的能力不足,成为制约乡村学校新课标实施的关键堵点。

1.教师对新课标的理解不深入

从访谈结果来看,当前制约乡村教师顺利实施新课标教学的主要堵点之一是教师普遍存在对新课标的理解不够深入的问题。访谈中有教师表示,仍然按照旧课标进行教学,“还停留在2011年的课标中”(H5)。这使得教师的教学观念滞后,仍然侧重于知识点的传授,而未将培养学生的核心素养放在首位。部分教师对新课标中核心概念的理解存在偏差,“不太能具体地区分学科核心素养”(H1),并且有教师坦言,“对新课标的解读,没有吃的那么透”(H10)。因此,大部分教师在教学过程中仍然扮演课堂的主导者,以传统讲授方式为主,很少开展学科实践活动,未能实现激发学生的学习主动性,缺乏对学生自主学习能力和探究精神的培养。

2.教师基于新课标教学的能力不足

新课标提倡的“学习任务群”和“跨学科教学”等理念对教师的专业能力提出了新的挑战,要求教师能够有效开展新型教学活动。然而,从访谈结果来看,乡村教师在基于新课标教学能力方面存在明显不足。部分教师难以将学科核心素养的理念与要求贯穿于具体教学中,“对于每一课在哪里、哪个案例、故事、情境中体现哪一个素养拿不准”(H4)。在设计创新性任务时,有些教师对教学难度的把控不够精准,“有时候给的题过于简单,学生觉得无聊,有时候太难了,学生无从下手,教室一片寂静”(H15)。此外,不少教师无法独立高效地实施新课标要求的大单元教学或跨学科教学,“如果想比较好地实现大单元教学,需要我的导师还有教研组长等其他老师的帮助”(H1)。这些能力不足使得教师难以高质量落实新课标教学理念,从而影响学生核心素养的培育和全面发展。

(二)痛点

痛点通常是指教学过程中显而易见的且长期存在的问题或缺陷,这些问题对教学高质量发展构成阻碍,使得教学效果不佳或师生体验较差。我国基础教育的教学评价机制也长期存在着“唯分数”的顽瘴痼疾[8]。这一评价取向催生了教学评价生态的功利化倾向,偏离核心素养的培育目标,成为新课标背景下乡村教师教学实践中的显著痛点。

1.教学评价管理僵化

通过对访谈结果的分析可以看出,在“唯分数”评价导向下,教学评价的各个环节,从评教标准的制定、评价内容的确定到具体评价的实施,均或多或少地存在管理僵化的情况。评教变成了“评政绩”[9],成为衡量乡村教师、乡村学校甚至当地政府工作成效的工具。例如,访谈中有教师提到“对于我们来说,还是注重抓成绩,因为面临着和其他学校间的成绩比较”(H3)。为了更好地对“政绩”进行比较,教育管理部门普遍强调量化指标,聚焦考试成绩、优秀率、合格率等结果性评价,而忽视过程性评价和多元化评价。乡村教师普遍反映“我们一般都会看重成绩、合格率、班与班之间的分差,学校与学校之间的排名”(H1),“对我们老师来说,衡量我们的教学工作主要看成绩、均分、合格率”(H7)。这种评价体系的局限性导致教育目标和教育价值的偏离,无法有效促进学生的全面发展和核心素养的培养。

2.教学评价内容局限

在“唯分数”导向下,乡村教师开展教学评价时,往往将焦点集中在教材知识点的考察,主要评估学生对于知识的掌握情况,呈现出教学评价内容局限的特点。在访谈中,乡村教师表示:“应试教育下,还是看学生会不会做题、有没有记住上课讲的东西”(H4),“对学生评价主要还是看知识点掌握程度、题会不会做、考试分数有没有提升”(H15),“这么多年来,一直还是看学生的做题正确率、考试成绩有没有进步,创新能力这方面比较少”(H9)。同时,家长和社会对学生的评价也主要集中于考试分数和排名,忽视了对学生综合素质和全面发展的关注。这一评价体系在一定程度上助长了教师的“急功近利”心态,使其过于关注学生分数的提升,忽视核心素养的培育,从而阻碍了新课标所倡导的深度学习、学科实践以及综合性学习的有效落地。最终导致学生的学习动机依然集中在提高考试成绩,而非兴趣驱动和自主探究,学生的学习方式依然依赖于教师的指导和讲解,自主学习和探究能力的提升依然无从谈起。

(三)难点

难点是指在实施新课标的过程中,教师和学校面临的复杂问题或挑战,这些问题需要时间、资源和持续努力才能解决。根据访谈结果,新课标相关的培训不够完善以及乡村学生的能力与新课标的要求不匹配,成为新课标背景下乡村教师教学面临的主要难点。

1.乡村学校新课标培训不够完善

新课标的有效实施依赖于相关培训的支持,通过有效的培训能够助力教师快速更新和调整知识结构,提升其基于新课标开展教学的能力。然而,从访谈结果来看,当前乡村学校新课标相关的培训还不够完善。首先,培训缺乏有效的评估与反馈机制。许多教师反映,培训结束后没有系统的效果评估,无法了解培训对教学实践的具体影响。正如一位教师所说:“培训后要写心得,有东西交就行,没有来看实际教学效果的”(H6)。此外,培训后的反馈机制也不完善,乡村教师的意见和建议难以及时反映到培训设计和实施中,一位教师指出:“没有收集我们对课标培训的建议,主要抓的还是培训的出勤率”(H1)。其次,培训的针对性较弱。培训内容未能充分考虑乡村学校的实际情况,未能设计符合乡村师资力量和学生特点的培训方案。一位教师提到:“请的专家来培训,但是与我们的学生的实际情况有点不符,人家说的都是城市的学生对新课标的反应很好,但是我们的学生根本实施不下去”(H8)。甚至有教师表示培训内容表现出一定的城市化倾向,脱离了乡村教育的实际需求:“培训的理论性有点强,比较适合于发达一点的城市、学校”(H13)。这使得乡村教师无法获得切实有效的培训支持,也难以将所学应用到教学实践中,从而影响了新课标在乡村学校的落地与实施。

2.乡村学生的能力难以适应新课标

作为教学的“服务对象”和“体验者”,学生的适应能力直接影响着新课标教学的有效性以及核心素养目标的实现。新课标不仅对教师的专业能力提出了更高的要求,也对学生的综合能力提出了更高的期望。例如,跨学科主题学习要求学生具备运用多学科知识解决实际问题的能力,学习内容的结构化则要求学生具备较强的知识归纳与梳理能力。然而,依据对乡村教师的访谈,乡村学生在适应新课标方面存在一定的困难。有教师表示:“学生的知识储备与眼界比较窄,有时候依照新课标设计的教学活动反而让学生很茫然,不知道要干什么”(H2),还有教师提到:“学生基础相对薄弱,大部分学生英语语言素养比较低,按照新课标的理念和活动进行设计的话有很大一部分学生还是存在着一定的困难”(H14),“新课标对于城市甚至县城里的学生来说落实起来比较容易一点,但是我们乡村学生的基础太差了,新课标中的大概念、单元教学这些很难落实下去”(H11),这种差异使得许多乡村学生无法有效参与新课标的教学活动,新课标理念与要求的实际效果也难以在教学中得到贯彻和实现。

四、新课标背景下乡村教师教学困境的应对策略

应对新课标背景下乡村教师教学面临的困境,必须综合施策,既要疏通堵点,突破教学过程中的瓶颈,又要直击痛点,解决长期存在的教育评价机制问题,同时攻克难点,克服乡村教师在新课标实施中的培训不足和学生适应能力的限制。只有通过这三者的有机结合,才能有效推动乡村教学质量的提升,确保新课标理念在乡村学校的深入落实,最终实现培育学生核心素养的教学目标。

(一)疏通堵点

1.深化教师对于新课标的理解

首先,乡村教师应主动走出舒适区,积极学习新课标相关的理论知识,理解和把握新课标的核心内容与要求。例如,教师可以明确目标,自觉规划,将“成为落实新课标的示范者”作为重要目标[10],以此为动力对新教学理念进行深刻把握。在新课标教学相关的培训与讲座中,教师应主动认真学习新课标相关的教学理念及实践操作方面的知识,及时关注教育部门和专业机构组织的专家讲座,利用“国家中小学智慧教育平台”“中国教育资源网”“人教数字教育平台”以及地方教育资源平台,观看专家解读视频和优质教学案例,学习优秀教学设计中的教材知识组织策略与实施方法,借鉴其经验和做法,深化自身对新课标教学实践的认知。其次,乡村学校应配备教学所需的数字化资源,如优质的课件模板、教案设计示例以及教学视频,有效减轻教师准备新课的时间压力;促进教师之间的协作,组织同课异构活动或观摩课,形成多样化的教学方案库。最后,地方政府应提供专项基金,用于乡村教师的外出观摩学习、参加培训及购买教学资源等;推进“县管校聘”制度,鼓励骨干教师深入乡村学校开展支教,手把手帮扶乡村教师适应新课标。

2.提升教师基于新课标教学能力

首先,乡村学校可以定期开展新课标相关的教研活动,区域间可以建立乡村教研联盟,通过扁平化的管理方式、多元化的交互机制以及持续性的共生合作[11],帮助教师解决新课标教学遇到的困惑、促进教师创新与升级新课标教学方法,推动教师提升新课标教学能力。其次,教育主管部门应有针对性地根据教师实际需求组织示范课和公开课,邀请专家或骨干教师进校开展示范课,并带领教师进行教学研讨,帮助乡村教师“看得见、学得会、用得上”;同时组织新课标教学相关的校际交流活动,促进不同学校教师之间的经验分享和共同进步。再次,乡村学校应建立激励机制,对基于新课标教学表现突出的乡村教师,给予适当的绩效奖励,满足教师的物质需要,充分发挥教师的工作积极性[12],激励教师主动学习和应用新课标,提升教学质量。最后,地方政府、教育部门以及乡村学校还应强化乡村教师专业发展,鼓励教师参加继续教育课程,提升专业素养和教学能力;支持教师参加更高层次的学历教育,深造专业知识和教育理论。

(二)直击痛点

1.完善教师教学评价管理

在当前三全育人的背景下,学校、教师以及教育相关部门应互相配合,积极改革对教师的评价方式,完善教学评价管理。一方面,地方政府和教育主管部门应深入贯彻新时代教育评价方案,采取切实有效的措施,推动各项评价标准的落实,确保教学评价能够真实反映学校教育教学质量,促进教育公平与质量的双重提升。如,遵循2020年中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》,加快“促进学生全面发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教育教学水平、营造和谐育人环境、建设现代学校制度以及学业负担、社会满意度”等多方面内容[13],逐步减少对考试成绩和量化指标的过度依赖,完善乡村学校教学评价体系,如课程实施、教师专业发展、学生成长多样性。另一方面,教学评价应引入多元主体。例如,教师可以通过家校联系平台让家长记录学生在家庭中的表现,补充学校评价的不足。学校可以定期举办“家长评价日”活动,让家长参与对学生综合素质的评价,增强家校协同育人。地方管理部门可以与当地组织、社会团体合作,为学生提供社会实践机会,并基于实践成果进行社会评价。乡村学校也可邀请社区成员(如乡村文化传承者、农业技术人员)参与评价学生项目式活动,拓展评价视角。

2.丰富学生教学评价内容

学生具有多种需求与多元发展潜能,丰富教学评价内容正是为了满足学生的全面发展需求,激发学生的发展潜能[14]。要丰富教学评价内容,一是增加非智力因素的评价维度,乡村教师在日常教学中应根据新课标的要求,除了对学生知识掌握情况进行必要的评价外,还应关注学生核心素养的培养和综合素质的提升,引入学生道德品质、社会能力、实践能力等非智力因素的评价,设计“学科行为观察表”,记录学生课堂合作、团队意识、创新能力的表现。学校教研组应积极组织教师开发综合性评价指标,例如结合校本教材或地方实际,设立乡村实践活动的评价内容,如农村环境保护项目的参与情况;地方教研组应组织定期研讨,设计符合学生年龄特点和乡村实际的素养导向评价工具,积极开展学生学科素养专项评价、学习行为评价、作品评价等过程性评价,优化教学评价内容,增强项目化评价[15]。二是结合实际贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》,增加对学生情感态度与价值观的考察,乡村教师应将学生学习兴趣、学习态度、与同学和老师的互动表现纳入评价范围,可以通过定期的学生成长记录册进行跟踪。

(三)攻克难点

1.优化基于新课标的教师培训

基于新课标开展有效的区域教师培训,能够帮助教师顺利克服在新课标教学中遇到的困难[16],因此,必须优化乡村学校新课标教学相关培训。首先,主管培训的教育部门应对乡村教师制定科学系统的培训方案,根据乡村教师的教学能力和乡村学生的实际情况,制定培训方案,确保培训的针对性和有效性;培训应持续有序地进行,通过定期的进阶培训,不断深化乡村教师对新课标的理解和应用。其次,课标培训应注重实用性和操作性,培训专家应通过具体的教学案例,帮助乡村教师理解和掌握新课标的实际应用方法;培训中应安排实际操作环节,如模拟课堂、教学设计工作坊等,让教师亲身体验和实践新课标教学。再次,教育主管部门应重视培训效果的持续跟进,在培训后对教师进行持续的跟踪指导,帮助教师巩固和深化培训内容;建立培训效果反馈机制,通过问卷调查、访谈等形式,收集教师的反馈意见,关注乡村教师的参训需求,依据需求设定后续培训的合理目标[17],不断改进和完善培训方案。最后,乡村学校可以尝试建立课标培训激励机制,对在培训中表现优秀的教师进行表彰和奖励,激励教师积极参与课标培训和教学改革;将培训效果纳入教师的绩效考核体系,增强教师参与培训的主动性和积极性。

2.细化对于学生的学习指导

乡村学校可以开展新课标学习研讨会,组织教师对学生在学习过程中实际面临的问题进行研究,例如,新课标背景下学生应如何有效学习、如何通过课堂教学弥补家庭教育的不足等。根据研讨结果,制定切实可行的计划,为乡村学生提供更有针对性的支持,促进其全面发展和学习能力提升。同时,不同学科的学习方式有所差别,各科教师应及时了解学生,指导学法,扮演学生学习引导者的角色[18],使学生能够适应新课标背景下不同学科新的学习样态。此外,针对不同的年级学习内容、学习强度、学习压力,乡村学校可以开设年级专题学习讲座,并针对该年级在新课标教学过程中出现的共性问题,选取典型的例子教授学生如何克服。最后,乡村教师应加强对个别学生的指导,在新课标实行过程中,不同的学生适应的进度不同,乡村教师应关心每一个学生的学习现状,提供具体的、有针对性的帮助,使基于新课标教学的效果逐渐突显。

参考文献:

[1]张济洲.新课标引领新教学的实践逻辑及其推进[J].课程·教材·教法,2022,42(10):106-113.

[2]范涌峰,吴钰茜.教师新课标适应性困境:表征与突破[J].教师发展研究,2023,7(01):91-98.

[3]戴岭,张宝辉,杨秋.新课标背景下教学思维的时代意蕴、现实困境与突破路径[J].远程教育杂志,2023,41(03):75-83.

[4]吴静君,蔡慧英.中小学教师跨学科教学能力的发展现状与提升对策研究[J].教育理论与实践,2024,44(14):47-52.

[5]史丽晶,林映巡,马云鹏.教师关注新课标吗?——基于2029位义务教育阶段教师的调查研究[J].基础教育课程,2024,(10):20-25.

[6]张笑笑,房本乾,黄林倩,等.教师视角下落实新课标的挑战与对策——基于全国部分教师对新课标认识的调查[J].基础教育课程,2023(12):66-75.

[7]GOODLAD J I. Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice[M]. New York: McGraw-Hill,1979:60.

[8]刘志军,徐彬.综合素质评价:破除“唯分数”评价的关键与路径[J].教育研究,2020,41(02):91-100.

[9]李丹阳,林芝兰.论我国教学评价改革的着力点[J].教学研究,2022,45(05):16-22+92.

[10]谭源,陈丽.让乡村优秀教师推动新课标在乡村学校落地[J].中国基础教育,2023(05):43-45.

[11]裴艳晖.乡村教研联盟:新课标背景下的乡村教研创新[J].教育理论与实践,2023,43(23):20-25.

[12]蔡逢茜.基于马斯洛需要层次理论的教师积极性调动[J].中学政治教学参考,2015(18):93-94.

[13]中华人民共和国教育部.中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》[EB/OL].(2020-10-13)[2024-11-26].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202010/t20201013_494381.html.

[14]郑小军.新时代城乡义务教育优质均衡发展的实践理路[J].基础教育参考,2024(10):50-59.

[15]王旭东,陈艳.基于“新课标+双减”的义务教育学科评价体系重构[J].教学与管理,2022(26):5-8.

[16]叶佩玉.基于新修订课标的区域教师培训有效性研究[J].教师教育研究,2020,32(02):78-82.

[17]汪阿恋,吴新建.基于OBE理念的新课标教师培训实践探索[J].教学与管理,2024(06):49-53.

[18]李青春,蒋成羽,赵秋红.以学习为中心构建“新美”教学关系[J].中小学管理,2021(07):56-58.

The Challenges Faced by Rural Teachers in Implementing the New Curriculum Standards and Strategies for Overcoming Them—A Study Based on Interviews with Rural Teachers

DENG Fanlan XIAN Fulian

(School of Teacher Education, Ningxia University,Yinchuan,750021 Ningxia)

Abstract: The implementation of the new curriculum standards by rural teachers is crucial for cultivating students' core competencies and improving the quality of rural education. To explore the challenges faced by rural teachers in teaching under the new curriculum standards, interviews were conducted with 15 rural teachers. The results reveal that rural teachers face the following challenges in teaching under the new curriculum standards: blockages, such as insufficient understanding of the new curriculum standards and inadequate teaching abilities aligned with them; pain points, including rigid teaching evaluation management and limited evaluation content; and difficulties, such as incomplete training on the new curriculum standards in rural schools and challenges for rural students to adapt to the new standards. Based on these findings, the following strategies are proposed: deepening teachers' understanding of the new curriculum standards and enhancing their teaching abilities; improving the management of teaching evaluations and enriching evaluation content; optimizing training related to the new curriculum standards and providing more detailed learning guidance for students.

Keywords: New curriculum standards; Teaching; Rural teachers; Core competencies; Teacher appraisal

(编辑 张又文 校对 姚力宁)

作者简介:邓凡兰,宁夏大学教师教育学院(宁夏银川,750021);咸富莲,宁夏大学教师教育学院副教授(宁夏银川,750021)

基金项目:2024年度银川市哲学社会科学规划项目“银川市高质量教育体系建设研究”(编号:24YCSKXM05)