新课标背景下中小学教师基于课程标准教学的实证研究

摘 要:测量教师基于课程标准的教学情况是检验课程标准落地成效、分析课程实施影响因素的重要途径。借鉴已有课程实施标准测量工具,从理解与动机、行动与策略以及结果与反思三个维度设计问卷,对S省范围内中小学教师进行调查。研究发现,教师对课程标准的整体认识程度较高,性别影响并不显著;受教师个体经验的影响,不同教龄的教师在行动与策略、结果与反思方面存在显著差异;学历高的教师对专业知识的理解更深刻、研究能力更强,从而导致不同学历的教师在理解与动机、行动与策略、结果与反思方面存在显著性差异;职称对教师具有正向激励作用,教师在各维度上的得分均呈现随职称升高而递增的特点。因此,建议构建课程标准研究共同体、搭建教师成长平台、提升教师学历水平、完善教师职称评价制度等。

关键词:新课标;课程标准;教师教学;课程实施;基于课程标准教学;实证研究

中图分类号:G635.1 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-1128.2024.12.004

一、问题提出

2001年颁布的《基础教育课程改革纲要(试行)》中明确指出:国家课程标准是教材编写、教学、评估和考试命题的依据,是国家管理和评价课程的基础[1]。这表明为了保证教学质量,解决培养什么样的人、怎样培养人、为谁培养人的教育根本问题,基于课程标准的教学已经成为教师课程实施的新取向。2022年,教育部颁布《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,为教师对课堂的教学内容、教学方法,以及教学理念提出了新要求与新挑战。

学界关于课程标准的教学研究内容主要集中在三个领域:基于课程标准实施教学的意义和价值研究[2]、基于课程标准的教学设计[3],以及基于课程标准的教学策略[4]。其中关于教师落实课程标准影响因素的研究普遍采用多维度分析框架,例如冯利、杨振东等从教师对课程标准的理解、学习使用、落实意愿三个维度调查教师对新课标的认同度,发现教师对课程标准的认同度普遍较高[5];胡凤娟、吕世虎等分析了不同性别、职称、学历、地域的教师对课程理解、教学实施等方面的认识差异,发现职称、学历和地域是导致教师产生认识差异的主要因素[6];刘学智、陈淑清等运用“SEC”一致性分析模型,分析教师在教学实施中的表现水平、教学内容与描述学习内容,对教师课堂教学现状与课程标准的一致性进行调查研究[7];孙佳林、王晓菲等运用布鲁姆目标分类法,对课程标准的五个主题按顺序编码,构建了帮助教师分析理解课程标准的工具[8];李峰以美国科罗拉多州基于课程标准的教学模式为例,强调教师首先要理解课程标准的基本要求,理解学生学什么、怎么学的问题[9];崔允漷将教师实施课程标准定义为教师对课程标准的理解与运用以及对课程标准本身的反思,并从理解与动机、行动与策略、结果与反思三个维度研制了符合我国国情的教师实施课程标准测量工具[10]。

通过对以往研究的梳理可以发现,学界关于教师对课程标准的认同度调查以及教师应如何落实课程标准的相关研究颇丰,但对教师基于课程标准教学影响因素的研究较为缺乏。在当前新课标实施的大背景之下,深入探究影响教师基于课程标准展开教学的因素,能够切实推动新课标的有效落地实施,提高新课标育人成效。因此,本研究以S省F地区教师为研究对象,运用教师实施课程标准测量工具,从理解与动机、行动与策略以及结果与反思三个维度探究影响因素,以期提高教师基于新课标教学的水平,推动教育高质量发展。

二、研究设计

(一)研究对象

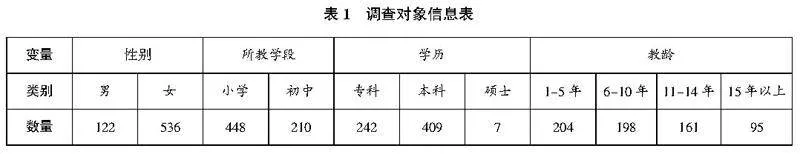

本研究以S省F地区初中、小学教师为研究对象,通过问卷星发放在线问卷,共回收811份调查问卷,删除无效问卷后得到有效问卷658份,基本信息见表1。

(二)研究工具

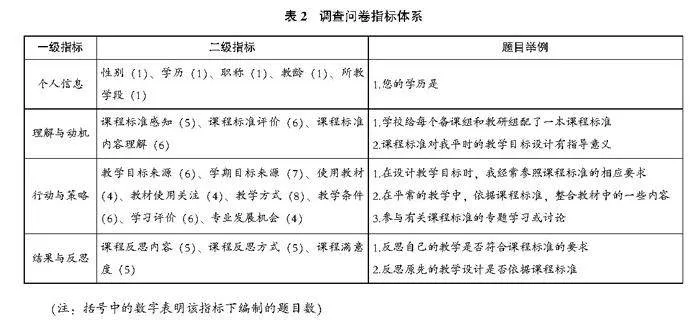

调查问卷分为两部分:一是背景信息,包括教师的性别、学历、职称、教龄以及所教学段等;二是问卷主体,借鉴崔允漷等学者编制的教师实施课程标准测量工具[10],从理解与动机、行动与策略以及结果与反思三个维度设计问卷。

1.理解与动机维度

本维度旨在考察教师对课程标准的认知深度与实践动机,探究教师在基于课程标准教学中的主观能动性及其背后的心理与行为动力。此维度涵盖三个核心指标:一是教师对课程标准的感知,指教师对课程标准基础信息的掌握状况;二是课程标准评价,指教师对课程标准所倡导理念的认同程度;三是课程标准内容理解,指教师对课程标准具体内容的熟悉度。

2.行动与策略维度

本维度考察教师在解读课程标准的基础上,将课程标准的理念与要求运用到实际教学中的情况。这一维度聚焦教师的教学实践行为,深入剖析其教学目标的设定、学期规划的形成、教材应用的模式、教学方式、教学条件、学习评价的实施以及专业成长路径等方面。其中,教学目标来源指教师制定的教学目标与课程标准的契合程度,用以衡量教师如何将课程标准融入其教学目标之中;学期规划来源指教师制定学期目标时课程标准所扮演的角色及其影响力,即教师如何基于课程标准规划学期教学蓝图;教材应用模式关注教师在遵循课程标准的前提下,如何灵活使用教材、如何根据课程标准调整教材使用的侧重点;教学方式侧重于考察教师在实施教学过程中,是否严格遵循课程标准,以及如何将课程标准转化为具体的教学策略;教学条件反映了教师是否有条件依据课程标准展开教学;学习评价指教师是否采用了多样化的评价方式,以促进学生学习,并检验课程标准在教学实践中的落实情况;专业成长路径旨在深入了解教师拥有哪些资源和途径,以促进其更好地实施课程标准,提升其基于课程标准的教学能力。

3.结果与反思维度

本维度主要包括教师对课程实施结果的反思和教师对课程的满意度。具体而言,结果与反思是指教师在实际教学之后,对自己理解课程标准的反思以及根据课程标准所实施教学的反思[10]。其中,课程反思内容考察教师所实施的课程是否与课程标准相一致;课程反思方式反映教师所运用的多样化、以课程标准为导向的反思策略与手段;课程满意度则是教师对其基于课程标准所开展的一系列教学实践活动的认可和满意程度。

基于上述内容,设定理解与动机、行动与策略、结果与反思三个维度为一级指标,依据“教师实施课程标准测量工具”形成15个二级指标,编制82道量表题,同时将每个二级指标编制的题目数量也予以展示,如表2所示,“课程标准感知(5)”表示在课程标准感知的二级指标下,编制了5个题目。问题采用李克特五级量表形式,从1-5分别对应的是“完全不同意”“比较不同意”“一般”“比较同意”和“完全同意”,分数越高表示对条目表述的认可度越高(见表2)。

(三)问卷信效度分析

经过对所设计的问卷进行信效度分析,克隆巴赫系数(Alpha)为0.97,KMO值为0.967,Bartlett检验结果P值<0.05,表明各个项目间的相关性较高,内部一致性良好,因子分析结果符合预期,并且与外部标准的相关性达到了预期水平。因此,该问卷具有较好的信效度,能够准确、全面地反映所要测量的概念或变量。

三、研究结果

(一)整体结果的描述性分析

本研究针对问卷所有得分实施了系统赋分处理。即将各维度实际分数除以各维度总分,再将所得结果乘以100%,以此确定各维度在百分制体系下的相对得分情况。例如,结果与反思维度的原始平均分数为65.9(满分75分),经过赋分处理后分数变为0.879(即87.9%,相当于百分制的87.9分)。三个一级维度的得分情况如图1所示,整体得分较高,但在教材使用环节,“在平时教学中,较少依赖教材,较多依赖课程标准”一题得分仅为0.638。该现象反映了多数教师在实际教学过程中能贯彻课程标准的理念与要求,但有部分教师存在忽视课程标准,而过度依赖教材的情况。

(二)不同性别教师基于课程标准教学的程度无显著差异

为探究性别因素对教师基于课程标准教学的具体影响,本研究通过独立样本t检验的方法,对不同性别教师的表现进行了比较分析。结果显示,三个一级指标的p值分别为0.64、0.54和0.47,均未达到统计学上的显著性水平,说明性别差异并不显著(见表3)。值得注意的是,学界中有研究指出,性别差异会对教师基于课程标准教学产生显著影响[11]。本研究结论与之不同可能是由于样本差异所致,样本大小以及样本背景等因素都可能对研究结果产生影响。因此,对于不同性别教师基于课程标准教学的差异尚需进一步深入研究和讨论。未来研究可以通过扩大样本规模、优化样本选择以及采用更为精细的研究方法等手段,更精确地揭示性别因素在这一过程中的具体作用机制。

(三)不同教龄教师基于课程标准教学的行动与策略、结果与反思存在显著差异

教师在行动与策略、结果与反思维度的得分与教师的教龄存在显著相关。本研究以教师的教龄作为自变量,通过单因素方差分析,探究了不同教龄教师在实际教学中基于课程标准教学的差异。结果显示,教师在理解与动机维度的得分并未因教龄的不同而呈现显著差异(p=0.948),但在行动与策略(p=0.009)以及结果与反思(p=0.021)维度上存在显著差异。为进一步解析这种差异,本研究采用LSD方法对数据进行事后比较发现,教龄在5年以下的教师与教龄达到15年及以上的教师在行动与策略(p=0.007)及结果与反思(p=0.02)维度上的得分存在显著差异;教龄在6—10年的教师与教龄达到15年及以上的教师,在行动与策略(p=0.008)和结果与反思(p=0.022)维度上的得分同样存在显著差异;此外,教龄在6—10年的教师与教龄在11—15年的教师在结果与反思(p=0.043)维度上的得分也存在显著差异。值得注意的是,教龄在5年以下的教师与教龄在6—10年的教师、教龄在6—11年的教师与教龄达到15年及以上的教师,在三个维度的得分上均呈现出显著性差异(见表4)。

进一步观察发现,随着教龄的增长,三个维度的得分平均值均呈现先上升后下降的趋势。教龄在6—10年的教师在各个维度的平均分均为最高,教龄5年以下的教师在各维度平均分次之。相比之下,教龄在11—15年以及15年以上的教师各维度平均分均显著低于前两个阶段的教师。这一结果表明,教师的教龄对其在实际教学中基于课程标准教学的行动与策略、结果与反思具有显著影响,且这种影响呈现出一定的阶段性特征。

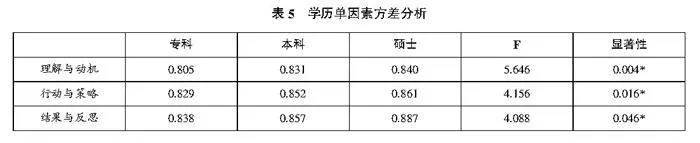

(四)不同学历教师在基于课程标准教学的三个维度上都存在显著差异

不同学历教师在理解与动机、行动与策略、结果与反思三个维度上都存在显著差异。本研究以学历为自变量进行单因素方差分析。结果显示,不同学历教师在理解与动机(p=0.004)、行动与策略(p=0.016)以及结果与反思(p=0.046)三个维度上的得分存在显著差异(见表5)。为进一步揭示学历差异对得分的影响,采用LSD方法进行了事后比较。在理解与动机维度,专科学历教师与本科学历(p=0.036)及硕士学历(p=0.002)教师之间的得分存在显著差异,而本科学历与硕士学历教师之间的得分差异则不显著(p=0.196)。在行动与策略维度,专科学历教师同样与本科学历(p=0.004)及硕士学历(p=0.005)教师存在显著差异,而本科学历与硕士学历教师之间的得分则无显著差异(p=0.863)。在结果与反思维度,专科学历教师与本科学历(p=0.016)及研究生学历(p=0.043)教师得分存在显著差异,但本科学历与研究生学历教师之间的得分差异并不显著(p=0.67)。

总体来看,专科学历教师在三个维度的得分均为最低,而硕士学历教师得分最高。这一结果充分表明,学历是影响教师基于课程标准教学的重要因素之一。因此,教育部门在提升教师基于课程标准教学能力时,应充分考虑教师的学历背景,为不同学历教师提供更具针对性的培训和支持,以促进其专业成长和教学质量的提升。

(五)不同职称教师在基于课程标准教学的理解与动机方面存在显著差异

教师在理解与动机维度的得分与教师职称之间有显著相关。本研究以教师的职称作为自变量,探讨了不同职称教师在基于课程标准教学过程中的差异。结果显示,在理解与动机维度上,不同职称教师的得分存在显著差异(p=0.008)。然而,在行动与策略(p=0.409)以及结果与反思(p=0.737)维度上,不同职称教师的得分并未表现出显著差异(见表6)。为进一步揭示不同职称教师在理解与动机维度上的具体得分差异,本研究采用了LSD法进行了事后分析。结果表明,高级职称教师与无职称教师(p=0.018)以及三级教师(p=0.046)在理解与动机维度的得分上存在显著差异。此外,观察不同职称教师在三个维度上的得分趋势,随着职称的提升呈现出由低到高逐渐递增的特点。这一趋势可能反映了随着职称的提升,教师在基于课程标准教学过程中的专业素养和能力也在不断提升。

四、分析与讨论

(一)教师对课程标准整体认识程度较高

课程标准作为教育教学活动的纲领性文件,在教学中的核心作用已受到广泛认可。国家、社会、学校等层面均致力于提升教师的专业素养,特别是在课程标准实施的研修培训方面投入了大量资源。对教师基于课程标准教学的整体分析发现,教师在基于课程标准教学的认知上平均得分为85.25分,体现出教师对课程标准的高度认同,表明教师个体亦积极投身于对课程标准的关注与解读。这一共识不仅彰显了课程标准作为国家级教学指导性文件的权威性和普适性,更体现了广大教师对课程标准的认同与接纳。这对课程标准的落地实施、教学改革的深化以及中国教育事业的长足发展具有积极的推动作用。

通过对不同性别教师在课程标准教学的整体认知与操作的统计分析,可以发现性别因素在宏观层面上对于教师基于课程标准教学的整体认知与操作的影响未达到差异显著水平,但并不能全面否认性别因素在课程教学的具体实践中可能存在的微妙影响。性别上的差异可能会导致教师对学生课题表现的认知与情感、学生纪律问题的态度和处理方式上等方面存在差异。

(二)经验丰富的教师个体能动性更强

根据钟祖荣的教师专业发展阶段划分,教师职业成长可以划分为5个阶段:适应期(教龄1—3年)、熟练期(教龄3—5年)、探索期(教龄6—10年)、成熟期(教龄11—15年)、专家期(教龄15年以上)[12]。对不同教龄教师基于课程标准教学实际的单因素方差分析发现,不同阶段教师在理解与动机维度上得分无显著差异,然而在行动与策略、结果与反思维度上,处于适应期、熟练期和探索期的教师得分显著高于成熟期和专家期的教师。教师在不同发展阶段的关注内容存在差异,适应期和熟练期的教师尚处在建立教学基础的过程中,主要聚焦于正确把握教材内容、学会备课及上课;探索期的教师不仅开始尝试把握学科知识结构体系,还逐渐尝试分析学生特点、掌控课堂并探索新的教学方法;处于成熟期和专家期的教师已经积累了丰富的教学经验,开始可以依据课程标准改变自己的教育观念和思维方式,更加关注教学方法的创新和优化,不止于单一地遵循课程标准,而是能够具体问题具体分析,根据学生的实际情况灵活实施教学。这一转变体现了教师个体能动性的逐渐显现,以及对教学工作的深入反思和个性化理解。

(三)学历高的教师专业知识理解更深刻、研究能力更强

对不同学历教师基于课程标准教学的单因素方差分析发现,不同学历教师在基于课程标准教学的三个维度都存在显著差异,其中专科学历教师在三个维度的得分均为最低,而硕士学历教师得分最高。不同学历教师的学习时间、理论知识储备以及科研经历的差异是导致该结果的主要原因。

研究生教育在本科专业知识的基础上,进一步强化教育理论知识的学习,使学习者在知识深度和广度上得以显著提升。在同等条件下,高学历教师往往具备更为深厚的专业知识和更广阔的知识视野,一定程度上优于学历较低的教师。丰富的知识储备不仅有助于教师更好地进行知识传授,还有利于其进行知识迁移,因此高学历教师在教学实践中往往能够展现出更高的专业素养和教学效果[13]。相较于本专科生,研究生参与了更多学术研究,有丰富的科研经验,对科学研究范式和方法更加熟悉。因此,高学历教师不仅在知识上具备相对优势,还具备更强的科研能力,这种优势使得高学历教师在理解课程标准时能够站在更高的视角,更全面、更深入地剖析其内涵和要求。教师接受更高学历的教育会促进其分析问题、解决问题能力的提高[14],高学历教师能够更透彻地理解课程标准的制定背景和理论依据。高学历的教师在对课程标准的理解上得分显著高于低学历的教师,也表明高学历教师更能洞悉课程标准背后的教育理念和价值取向。此外,高学历教师较高的科研能力也使他们能够对课程标准进行深入研究,提出有针对性的改进建议,不仅能够发现问题更能通过科学的方法解决问题,推动课程标准不断完善和发展,这种能力使得高学历教师成为教育教学改革与创新的重要推动力量[15]。

综上所述,高学历教师凭借其深厚的学科背景、系统的科研方法以及强烈的科研参与意愿,在理解和基于课程标准教学方面具有显著优势。他们能更好地领会课程标准的要求,将其与实际教学相结合,推动教育教学的不断进步。为顺应我国对构建高质量教育体系的要求,增加高学历教师在义务教育阶段所占比例是提升教育质量的必经之路。

(四)职称对教师有明显激励作用

对不同职称教师的单因素方差分析研究结果显示,不同职称教师在基于课程标准教学的理解与动机维度上存在显著差异,其中职称越高的教师在三个一级指标的平均得分越高。这一结果表明职称是教师基于课程标准教学过程中的一个重要影响因素。以往研究发现教师职称不仅是对教师职业成就的一种认可,更是衡量其教学能力的重要指标之一[16],同时,教师职称在激励教师群体的积极性、促进教学能力发展方面发挥着重要作用[17]。因此,职称不仅有助于提升教师的职业认同感和荣誉感,更能有效激励教师不断精进自己的教学水平,积极提升自己的专业能力,参与教学改革和科研工作。此外,教师职称与其薪资待遇和职业发展机会紧密相连,获得更高职称往往意味着教师能够享有更高的薪资待遇和更广阔的职业发展空间,这种物质与精神上的双重激励能够进一步激发教师的工作热情和创造力,从而更积极地投身于教育事业。

综上所述,职称作为教师职业发展的重要指标,在激励教师自我提升、推动教育教学改革方面发挥着重要作用。应充分重视职称制度的建设与完善,为教师的职业发展提供有力支持。

五、对策建议

(一)构建课程标准研究共同体

针对不同发展阶段的教师存在对课标践行单一、缺乏个体能动性的情况,高等院校、有关教育部门和中小学应该联合构建课程标准研究共同体,以深化教师对新课程标准内容的认知与运用。例如,各地区教育部门可以与本地区高等师范院校建立紧密的产学研合作关系,充分挖掘和利用高校在理论研究方面的资源优势,联合地方学校及一线教师,共同建立以新课标为核心的教学研究共同体,实现教育理论与实践的深度融合与相互促进,将较宏观抽象的课程标准转化为具体可行的教学指导策略,适应不同地区的教育背景和学校的个性化需求。在这一过程中,教育部门应加强对教师的专业指导,通过定期举办研修活动和专业培训,有效提升教师对课程标准的理解能力和实施水平;专家学者可以针对具体教学实践提供个性化的指导和建议,促进教师的专业成长和教学创新;同时,成熟期、专家期的教师,应充分发挥高级及正高级教师在教学实践中的引领与示范作用,不仅应推动新课标的落地实施,还应促进教育教学的持续创新与发展。

(二)优化教师专业成长培训体系

针对教师教学水平受到教龄、职称等诸多因素共同影响的情况,应优化教师专业成长培训体系,搭建教师队伍成长平台。在构建中小学教师专业成长培训体系时,应以教师的专业发展阶段为基础,设计递进式的课程,构建一套层次清晰、结构合理的课程体系[18]。首先要确定教师专业发展能力指标和培训目标;在目标明确的基础上,设计教师专业发展水平诊断表,确定教师的发展水平;最后,设计与教师发展水平相对应的培训课程[18]。针对不同教师群体设计个性化的课程方案,以满足教师多样化的专业发展需求,培训课程要体现理论与实践相结合的原则,理论课程要着重关注教师工作所需要的理论知识和实践知识,实践课程可以通过实践案例的分析和展示,关注教师专业发展所需的关键技能。

(三)提高教师队伍学历水平

针对学历较高教师对专业知识理解更深刻、研究能力更强这一情况,应提高教师队伍学历水平。《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》明确指出,提升教师培养规格层次,为各级学校培养具备相应学历层次的教师,是优化教师队伍结构、提升整体素质的重要举措[19]。为此,有必要为提高教师的学历准入门槛,制定新的教师学历达标计划,综合考虑国际教育竞争需要和我国经济社会发展的现实条件,大幅提升教师研究生学历层次的占比,优化教师学历结构[20];同时,在师范生教育方面,应优化课程结构、确保理论与实践并重,从而为国家的教育事业提供稳定而有力的人才支撑和保障。

(四)完善教师职称评价制度

针对职称影响教师基于课程标准进行教学的这一现象,应完善教师职称评价制度。教师职称制度在构建教师激励机制与评价体系中占据核心地位,《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》也明确提出,必须进一步深化中小学教师职称及考核评价制度的改革,适度提升中小学中级、高级教师的岗位比例,从而有效畅通教师职业发展的通道,促进教师队伍的持续优化与发展[21]。因此,未来教师职称评定应充分考虑不同地域、学段以及学科的特点和要求,完善评定标准,实行分类评价。中高级职称实行总量控制、比例单列的方法,鼓励地方探索实施具备条件的学校在岗位结构比例范围内自主评聘高级职称和岗位[22]。同时,针对高级职称以下的教师,需进一步优化其综合评价体系,将职称评定、薪资分配与教师的教学成果紧密挂钩,突出教育教学实绩,形成科学、公正的激励机制,避免唯分数、唯升学、唯论文等现象。此外,还应强化聘后管理,进一步激发教师的工作热情。

参考文献:

[1]教育部.《基础教育课程改革纲要(试行)》[EB/OL].(2001-06-08)[2024-03-31].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/200106/t20010608_167343.html.

[2]崔允漷.课程实施的新取向:基于课程标准的教学[J].教育研究,2009(01):74-79+110.

[3]胡久华,刘洋.基于课程标准设计核心素养导向的单元教学[J].课程.教材.教法,2021,41(09):101-107.

[4]张鹤.《课程标准》理念下立体几何教学内容与教学方式的变革[J].课程·教材·教法,2008(04):53-57.

[5]冯利,杨振东,孟璨,等.2022年版《义务教育物理课程标准》的教师理解水平、使用情况与优化建议——基于7省(自治区、直辖市)306名初中物理教师的调查研究[J].物理教师,2024,45(02):32-37.

[6]胡凤娟,吕世虎,王尚志.高中数学课程实施中面临的关键问题研究——基于全国3964位教师的调查[J].当代教育与文化,2018,10(05):35-41.

[7]刘学智,陈淑清,王馨若.基础教育视域下教师课程教学质量状况调查与分析——基于初中化学课堂教学与课程标准一致性的视角[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2017(04):204-209.

[8]孙佳林,王晓菲,颜修梅.基于布鲁姆目标分类体系的义务教育化学课程标准分析[J].化学教学,2023(10):7-11.

[9]李锋.课程标准与教学一致性建构:美国科罗拉多州经验[J].当代教育科学,2012(10):12-14+47.

[10]崔允漷,周文叶,董泽华,等.教师实施课程标准测量工具的研制[J].华东师范大学学报(教育科学版),2018,36(02):1-13+153.

[11]张燕军,裴文洁.新课程改革下教师实施课程标准问题的实证研究——基于对1130位中小学教师的调查[J].基础教育,2020,17(02):68-77.

[12]钟祖荣,张莉娜.教师专业发展阶段的调查研究及其对职后教师教育的启示[J].教师教育研究,2012,24(06):20-25+40.

[13]许环环,陈霞.学历越高发展越好吗——学历提升背景下中小学教师专业发展反思[J].教育发展研究,2023,43(02):52-59.

[14]王安全.教师学历发展功能及其正向化方式[J].中国教育学刊,2012(02):60-63.

[15]张博林,阮守华,孟彦,等.中小学高学历教师队伍建设的挑战与突围[J].中小学管理,2022(09):39-42.

[16]杨静.核心素养背景下教师教学能力发展现状与对策建议——基于G市中小学教师的问卷调查[J].现代教育管理,2021(12):61-69.

[17]高慧斌.中小学教师职称制度改革特征与现状分析[J].教师教育研究,2016,28(06):25-31.

[18]教育部. 教育部办公厅关于印发《中小学教师培训课程指导标准(师德修养)》等3个文件的通知[EB/OL].(2020-07-22)[2024-03-31].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7002/202008/t20200814_478091.html.

[19]教育部.教育部等五部门关于印发《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》的通知[EB/OL].(2018-03-22)[2024-03-31].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/201803/t20180323_331063.html.

[20]民进中央.我国基础教育教师队伍学历层次偏低,建议加快提升[EB/OL].(2021-03-03)[2024-11-22].https://www.mj.org.cn/xwll/mjyw/202103/t20210303_236715.htm.

[21]中共中央,国务院. 中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[EB/OL].(2018-01-31)[2024-03-31].http://www.gov.cn/zhengce/2018-01/31/content_5262659.html.

[22]教育部.教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知[EB/OL].(2022-04-02)[2024-11-22].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/14/content_5685205.htm.

An Empirical Study on Teachers’ Teaching Based on the Curriculum Standards

in the Context of the New Curriculum Standards

HUANG Dingfei ZHANG Jing

(College of Education, Capital Normal University, Beijing 100048)

Abstract: The measurement of teachers’ teaching based on the curriculum standards serves as a crucial approach to examine the efficacy of the implementation of the curriculum standards and analyze the influencing factors of the curriculum execution. This research conducted a survey among 811 teachers across the entire F County in Shanxi Province. The findings reveal that currently, teachers have a relatively high overall awareness of the curriculum standards, and gender has no significant influence on teachers' teaching based on the curriculum standards. Affected by individual teaching experience, there are significant differences in the actions and strategies, results and reflections of teachers with different teaching years when conducting teaching based on the curriculum standards. Teachers with higher academic qualifications tend to have a deeper understanding of professional knowledge and stronger research capabilities, resulting in significant disparities in understanding and motivation, actions and strategies, and results and reflections among teachers of different academic qualifications. Professional titles have an incenNBVtZCRIebTH99CT28sSjRjQQ1bG46/kvF6YEAwHcPs=tivizing effect on teachers, and the scores of teachers in the three dimensions of teaching based on the curriculum standards all exhibit a characteristic of gradually increasing from low to high along with the increase in professional titles. In light of the aforementioned differences, it is recommended to establish a research community for curriculum standards, construct a platform for teachers’ growth, enhance teachers’ academic qualifications, and refine the evaluation system for teachers’ professional titles.

Keywords: New curriculum standard; Curriculum standard; Teacher teaching; Curriculum implementation; Teaching based on curriculum standard; Empirical research

(编辑 张又文 校对 郭向和)

作者简介:黄定飞,首都师范大学教育学院(北京,100048);张菁,首都师范大学教育学院教授(北京,100048)

基金项目:国家社科基金2022年教育学重点项目“‘双减’政策落实的过程监测和成效评价研究”(编号:AHA220020)