近二十年我国教师数字胜任力研究述评

摘 要:教师是数字教育的重要实施主体,随着数字教育的提出,教师数字胜任力的重要性进一步凸显,如何发展与提升教师数字胜任力成为了学界重点关注问题。研究对2004—2023年间国内有关教师数字胜任力研究的文献样本进行计量学和可视化分析,结果显示:我国教师数字胜任力领域的研究发展较为缓慢,呈现起伏式增长趋势;相关研究更多集中在基础教育领域;研究主题多元且渐趋聚焦;研究层次分布相对均衡;研究内容主要包括概念内涵、现状分析、影响因素和发展策略等具体方面。虽然该领域研究成果丰富,但仍然存在研究内容有待扩展、各教育层次研究有待丰富、研究方法缺乏学理性、研究深度不足等问题。今后的研究应注重提升研究价值,拓展研究深度,优化研究方法,丰富各教育层次研究,为该领域积累更深厚的研究经验。

关键词:数字胜任力;数字素养;教师教育;教育数字化;文献计量学

中图分类号:G451 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-1128.2024.12.001

党的二十大报告明确提出,推进教育数字化,建设教育强国[1]。教师是强国之基,数字胜任力成为教师理解并应对数字时代机遇与挑战的核心能力。国内学者在教师数字胜任力领域开展了持续研究,并在概念内涵、现状分析、影响因素和发展策略等具体研究方面取得了一系列成果。然而,对教师数字胜任力领域的研究成果进行系统梳理和经验总结的研究相对缺乏。为更好地把握教师数字胜任力的研究现状及其发展脉络,本研究运用计量学的方法对我国教师数字胜任力研究领域的期刊论文进行梳理和分析,以期为未来我国教师数字胜任力研究发展提供参考。

一、教师数字胜任力的内涵

近年来,爆发式发展的数字技术推动全球数字教育发展,我国也迎来了教育数字化转型的关键期。2023年,中共中央、国务院公布《数字中国建设整体布局规划》,在教育领域明确提出“加快数字技术创新应用”[2],大力推进实施数字教育。教师是数字教育的重要实施者,数字教育实施效果如何,很大程度上取决于教师是否具备与能否有效运用数字胜任力指导教育教学活动,而何为教师数字胜任力,是首先需要明确的问题。

2006年,欧盟在《关于终身学习的核心能力》(On Key Competences for Lifelong Learning)报告中首次提出数字胜任力(digital competence)的概念,并将其定义为“为了实现就业、学习、自我发展及社会参与,自信和批判性地使用信息通讯技术”[3]。2013年,欧盟委员会面向欧洲公民发布《欧洲公民数字胜任力框架》(A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe)[4],后经多个版本的更新迭代,持续引发了国际对公民数字教育的思考和行动。随着数字教育的深入推进,教师数字胜任力的发展也受到了国际组织、政府以及教育工作者的高度重视。2017年,欧盟委员会发布《欧盟教育工作者数字胜任力框架》(European Framework for the Digital Competence of Educators),其中包括专业化参与、数字化资源、教学和学习、评估、赋能学习者、促进学习者数字胜任力六大领域以及22项能力[5,6],该框架以发展视角描绘了教师数字胜任力的进阶性发展路径,强调了教师在教育教学活动中以学生为中心的基于数字技术的能力[7]。总的来说,欧盟对教师数字胜任力的界定指向促进教师和学生能力发展的更加高级、复杂的综合能力。

而在国内研究中,“数字胜任力”这一概念于2017年首次被使用,2021年成为学界主流表述。数字胜任力拓展了数字素养(digital literacy)的范畴,不仅包括了数字素养强调的知识与技能,还包括在法律、道德、隐私、安全等方面合理和健康地使用数字技术的能力,故国内学者将digital competence译为“数字胜任力”[8]。苏晓俐等人认为,教师数字胜任力是指教师需要具备的能够促进有效的、融合的以及创新的教学和学习策略的数字能力[9]。王兆璟和土田园认为,教师数字胜任力不只是教师能够向学生传授相关知识和技能,还需要能够更好地支持学生在未来课堂上有效地利用数字资源,帮助学生理解技术使用以促进自身学习能力发展[10]。

综上所述,目前国内外对教师数字胜任力的内涵研究仍在不断丰富,但共同指向教师对数字技术的应用能力、数字技术与教学深度融合的能力以及促进学生发展的能力。虽然教师数字胜任力不是国内本土化表述,但其内涵与国内教育信息化背景下衍生出来的“信息化教学能力”“教育技术能力”和“信息化技术应用能力”等概念具有一脉相承的关系。因此,本研究将研究以上能力的文献也纳入到教师数字胜任力研究领域。

二、数据来源与研究方法

(一)样本检索来源

2004年,我国首次发布《中小学教师教育技术能力标准(试行)》,为中小学教师教育技术能力的培养与评价提供了重要指引。故本研究以2004年为起始年限,以2004—2023年为选择区间,在中国知网(CNKI)高级检索的界面中,以“主题=(教师数字胜任力+教师数字素养+教师数字技能+教师数字能力+教师信息化能力)”为检索式,选择文献来源为北大核心、CSSCI、CSCD和AMI类型的相关文献。截至2024年1月4日,共检索到文献370篇。经过人工筛选,剔除非教师主体文献以及会议报告、书评等非学术性文献,最终得到有效文献201篇。

(二)研究方法

本研究借助CiteSpace v.6.2.R6软件,运用文献计量法对所筛选文献进行分析,即以数理统计学为基础,通过对文献样本的各项数值和指标进行定量描述,同时分析和预测该领域的学术现状与发展趋势,并对相关结果发表年代、教育类型、研究主题、研究层次、被引频次和关键词六个方面进行分析与总结。

三、教师数字胜任力研究的整体情况

(一)发表年代分布

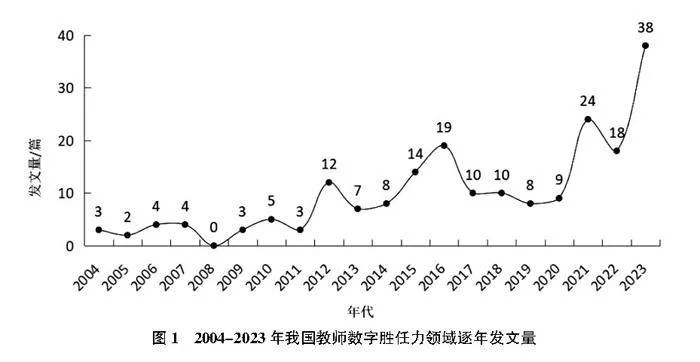

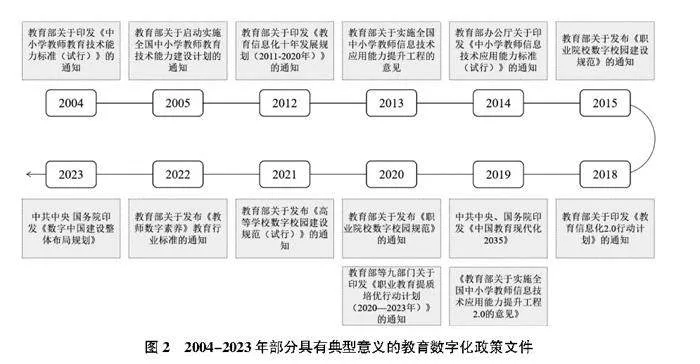

文献发表年代分布,可以展示不同时间段内该研究领域的研究趋势。2004—2023年,我国教师数字胜任力领域的研究样本文献逐年发文量如图1所示。在过去将近二十年间,我国陆续发布了一系列指导性政策文件以推进教育数字化的发展。结合2004—2023年部分具有典型意义的教育数字化政策文件(见图2)对发文量的演化进行分析,可以发现,近二十年我国教师数字胜任力领域的研究发展较缓慢,呈现起伏式增长趋势,具体分为以下三个阶段。

一是教育信息化起步阶段(2004—2011年)。2004年,教育部发布《中小学教师教育技术能力标准(试行)》,明确了教师教育技术能力的发展目标和参考标准[11]。这一阶段,发文量较少,年均不超过5篇。虽然我国教育技术已进入网络时代和多媒体综合发展的新时期,但是各级各类学校的信息化建设尚未成熟,相关培训体系缺位,教师信息化教学能力不足成为推进教育信息化过程中亟待解决的问题。这一阶段,学界主要研究教师信息化教学能力现状与培养路径。

二是教育信息化发展阶段(2012—2021年)。2012年,教育部发布《教育信息化十年发展规划(2011—2020)》(以下简称《规划》),建立起到2020年基础教育、职业教育和高等教育信息化发展水平框架[12],引发学界广泛关注。2012年的整体发文量迎来了首个高峰(12篇),超过了此前2004—2011年的平均发文量(不到5篇)。2014年,教育部发布《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》(以下简称《标准》),明确了中小学教师信息技术应用能力的基本内容和实施要求[13]。次年,教育部发布《职业院校数字校园建设规范》,对职业院校教师信息化教学能力与素养提出要求[14]。在一系列政策的支持下,学界对该领域的关注度显著提升。2013—2016年的发文量连续四年上涨,于2016年达到第二个高峰(19篇)。2021年,受疫情影响以及教育信息化2.0深入推进,提升教师数字胜任力的迫切性进一步凸显,当年发文量再创高峰,达到24篇。这一阶段,学界对该领域进行了多元化探索,不仅积极厘清了教师信息化教学能力、信息技术应用能力的现状与问题,还尝试从学理角度构建能力发展模型,探索可持续发展的能力提升策略。

三是教育数字化转型阶段(2022—2023年)。近年来,全球数字技术发展迅速,世界各国积极推进数字教育,我国也步入教育数字化转型阶段。2022年,我国以应对挑战为导向,在国家层面正式提出了推进教育数字化的发展战略。同年,教育部发布《教师数字素养》标准为教师应对数字教育创新改革提供了全新的框架和指引[15]。这一阶段,发文量迎来了跨越式增长,达到最高点38篇。说明学界对该领域的关注度达到了一个新高度,主要表现为积极开展本土研究和对比研究。其中f51871eb3a5b8384f7abf52722f43d04,本土研究主要探索教师数字素养的内涵、实践困境与突破路径;对比研究则对挪威、西班牙、澳大利亚、欧盟以及联合国等发布的教师数字胜任力标准和框架进行研究,以探寻经验启示。

(二)教育类型分布

为探讨教师数字胜任力领域不同教育层次的研究成果,把样本文献按教育层次分成基础教育、职业教育、高等教育、特定学科和不区分学科五大类(见表1),依次对应中小学教师、职教教师、高校教师、某学科教师和全体教师。其中,特定学科教师包括成人教育教师、国际中文教师、外语教师和数学教师;全体教师可理解为教师群体,即以教师为研究对象,不区分教育层次,其研究成果对全体教师具有普遍意义。

由表1可知,基础教育是研究的重点教育层次,相关研究成果总计74篇,占样本文献总量的37%。据统计,全国有1880.36万名专任教师,其中义务教育专任教师人数高达1065.46万人,占总数的56.7%[16],说明中小学教师数量庞大,但该领域对中小学教师数字胜任力的研究成果相对缺乏。2012年,《规划》提出建设覆盖城乡各级各类学习的教育信息化体系[12],引导学者逐渐将注意力转向职业教育和高等教育,并重点研究职教教师和高校教师的信息化教学能力、数字素养和数字胜任力。2020年,教育部等部门发布《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,引导职业学校加强建设校园信息化基础能力和教师信息化能力[17]。职业院校教师数字胜任力的发展受到国家高度重视,学者从顶层设计、培训体系、考核评价机制和保障机制等维度构建职业院校教师数字胜任力的实践路径。此后,职业教育和高等教育的相关研究成果显著增加,截至2023年,其发文总量分别达到38篇和42篇,各占样本文献总量的19%和21%。此外,还有学者针对全体教师,探讨提升教师信息化教学能力的中国路径以及构建我国教师数字胜任力框架模型,其发文总量达到36篇,占样本文献总量的18%。

(三)研究主题分布

为提升研究精确度,进一步提炼出更为聚焦的研究主题,以探寻其发展演变逻辑。根据研究主题首次出现年份进行排序(见表2),选取具有连续性的研究主题进行分析:(1)信息化教学能力。自2004年起,关于教师信息化教学能力的研究一直是学者们的研究热点,发文总量达到83篇,占样本文献总量的41%。早期学者围绕关于教师信息化能力的政策实施和发展现状开展了一系列提升策略研究,形成了较为丰富的研究成果。随着教育信息化的实践深入,教师的信息化教学能力是否取得了良好的效果,其实际成效与预期目标之间存在着怎样的差异,成为了学界持续探讨的问题。(2)信息技术应用能力。自2014年《标准》发布以来,全国中小学和学界积极开展教育技术和课程改革整合的研究,相关发文总量达到19篇,占样本文献总量的9%。(3)数字素养。教师数字素养研究始于2019年,2022年《教师数字素养》标准发布后,学者对教师数字素养的关注度呈直线上升,形成了一定规模成果。(4)数字胜任力。任友群和杨晓哲在国内学术论文中最先使用“教师数字胜任力”这一表述[18];郑旭东和范小雨的研究成果作为该领域首篇核心期刊被知网收录[19]。2021—2023年,“教师数字胜任力”逐渐成为国内学者的研究主流,其发展总量达到23篇,占样本文献总量的11%。说明自2021年起,教师数字胜任力领域的研究主题更聚焦,除了具有历史代表性的信息化教学能力,还有新兴起的数字素养和数字胜任力,表明我国教师数字胜任力领域步入了新的发展阶段。

(四) 研究层次分布

结合刘良华的研究方法分类,把样本文献分为理论研究、实践研究、实证研究和对比研究。其中,理论研究是通过运用现代科学理论探索事物的本质、过程和规律,从而获得新突破和新知识的研究方法;实践研究则以改进实践为主要目的,不仅在做新的知识贡献,而主要表现为教育改革、经验总结和教育对策[20];实证研究是指研究者通过实际观察、实验和调查等手段获得经验数据并进行分析,从而得出科学结论的研究方法;比较研究则通过对比两个或多个研究对象,分析它们之间的共性和差异性,以获得深度认识的研究方法[21](见表3)。

从表3可知,各研究层次的文献数量呈现出一定的差异性。实证研究方面的研究成果最多,达到74篇,占样本文献总量的37%,除了2018年,每年度都有相关的研究成果,其中2016年达到12篇,2017年有所下降,但之后保持增长态势,说明部分学者以科学的实证方法调查和分析了全国或部分地区教师数字胜任力的发展现状和现实困境,从而提出针对性的策略。理论研究和实践研究方面的研究成果数量相当,分别占样本文献总量的约30%。然而,无论是国家层面还是学术研究,关于教师数字胜任力的概念和内涵尚未形成统一的标准。因此,教师数字胜任力的内涵、影响因素和发展路径成为学者持续探索的研究内容。比较研究方面的研究成果相对较少,仅12篇,占样本文献总量的6%。美国、英国、挪威和澳大利亚等发达国家在教师数字胜任力领域的研究成果丰硕,而国内学者前期更多专注于本土研究,2022年《教师数字素养》标准的发布掀起了学者积极借鉴国外经验和开展教师数字胜任力框架对比研究的热潮。

(五)被引频次分布

研究论文的被引频次说明论文是否具有开创性和典型性。按样本文献的被引频次排序,得到被引频次最高的前10篇论文。排名前10的高频被引论文均是对教师信息化教学能力的研究,其研究成果的学术影响主要体现在两个方面。一是从理论思辨的角度研究教师信息化教学能力的内涵和发展对策。对于该领域的研究,探索信息化教学能力的内涵被视为逻辑起点。然而,不同学者对“信息化教学能力”的内涵持有不同的观点和理解。例如,刘喆认为信息化教学能力的本质属性是境域性、融合性和生成性,与信息化技术能力、教育技术能力有着密切的关联性,但也存在着差异[22]。二是从调查研究的角度剖析教师信息化教学能力的现状和不足,从而提出对策。调查研究有助于学者真实了解教师信息化教学能力发展的现状以及存在的困难与挑战,为提出具有针对性、建设性和实证性的发展策略提供方向指引。例如,韩锡斌和葛文双对多所普通本科和高职高专院校开展调研,发现高校教师缺乏信息化教学能力以及基于网上数据开展学习分析、教学优化和即时评价反馈等方面的研究能力[23]。分析发现,高频被引论文绝大多数是实证研究类文献,说明这些以科学研究方法获得的较为客观实际的研究结果得到了学界的普遍认可。

四、我国教师数字胜任力研究热点的可视化分析

(一)关键词共现

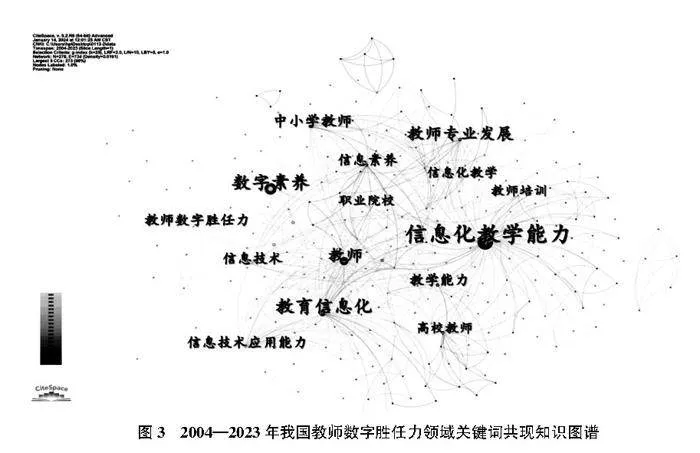

关键词能够准确地描述研究的主题和内容,在一定程度上反映论文的核心领域。借助CiteSpace软件对关键词进行共现分析,合并含义相同或相近的关键词后,可得到关键词知识图谱。其中节点数为278,连线数为734,网络密度为0. 0191,说明关键词之间联系紧密。按照关键词节点大小,图3呈现了出现频次最高的前15个关键词。

为直观清晰地呈现以上关键词的出现频次和初现年份,从软件CiteSpace中获取并整理数据后得到表4,从中可见,“教师数字胜任力”出现频次只有12次,并于2021年首次出现。与之相关联的“信息化教学能力”出现频次最高,达到62次,是最早开始使用的关键词之一。其次是“数字素养”(26次)、“信息技术应用能力”(12次)、“信息素养”(11次)等关键词,这说明国内学者专门针对教师数字胜任力的研究起步较晚。2021年以前,国内学者主要基于教育信息化背景开展教师信息化教学能力、信息素养和信息技术应用能力等研究。自2021年起,教师数字素养和教师数字胜任力成为该领域的研究主流。此外,“中小学教师”(14次)、“高校教师”(10次)和“职业院校”(9次)等高频词的出现,反映了学者对各教育层次教师数字胜任力的关注程度,其中对中小学教师的研究较多。

(二)关键词聚类

为更加深入地挖掘我国教师数字胜任力领域的聚类情况,以及更好地了解关键词之间的潜在关系,对共现知识图谱进行聚类分析,形成聚类模块值0.5893,聚类平均轮廓值0.8564,具有良好信度的关键词聚类时间线图(见图4)。我国教师数字胜任力研究可归纳为“信息化教学能力”“数字素养”“教育信息化”三个主要方面。“信息化教学能力”方面包括培养模式、影响因素、发展策略、培养策略等关键词。大多数学者在教师信息化教学能力的研究中,主要聚焦于影响因素和发展策略这两个方面。早期的研究目的在于转变教师观念,提高教师应用信息技术的能力,发展策略则以加强教师培训为主。例如,董春兰和张成光认为校本培训模式能够有效提高教师信息技术水平[24]。随着教育信息化的推进,学者进一步探讨教学模式的创新、信息技术与教育教学的深度融合等内容。“数字素养”方面包括“教师数字能力”“教师数字胜任力”“教育数字化”“数字化转型”等关键词。教育部发布的《教师数字素养》标准是我国第一个关于教师数字素养的行业标准,体现了我国对教师数字素养规范化和体系化的发展要求,同时也引发了学者对该标准的多维度解读,并在此基础上探索了教师数字素养的实践路径。此外,自2017年起,国内学者开始关注国际上教师数字胜任力的发展情况,对发达国家和国际组织发布的教师数字胜任力框架进行了经验和启示探索。“教育信息化”方面包括“信息化教学”“微认证”“教育信息化2.0”和“发展路径”等关键词。20世纪90年代以来,我国积极推动教育信息化的进程。自2018年起,我国迈入教育信息化2.0时代,积极推行一系列行动计划。因此,“教育信息化”受到学界广泛关注,并频繁出现在各类学术论文中。其中,微认证体系为促进教师数字胜任力发展提供了一种全新的视角。例如,魏非等人建立了基于微认证的教师信息技术应用能力发展生态系统,并描绘出培养路径[25];牛旭峰和夏海鹰也借助“微认证”构建了教师数字素养提升体系[26]。这反映出我国学者在教师数字胜任力框架和发展路径方面进行了学理性的探讨。

五、研究现状评析

在2004—2023年间,国内学者对教师数字胜任力领域开展了持续探索,积累了一定的研究成果,为推进高质量教师队伍建设、推进教育数字化以及建设教育强国提供了理论支持和学术智慧。但通过对这近二十年间的研究成果进行定量分析和客观描述,发现研究中存在以下亟待改进的地方。

(一)研究内容有待扩展

现有研究成果主要集中在教师数字胜任力的概念内涵、现状分析、影响因素和发展策略四个方面,缺乏对教师数字胜任力的价值、政策、管理机制等方面的研究。

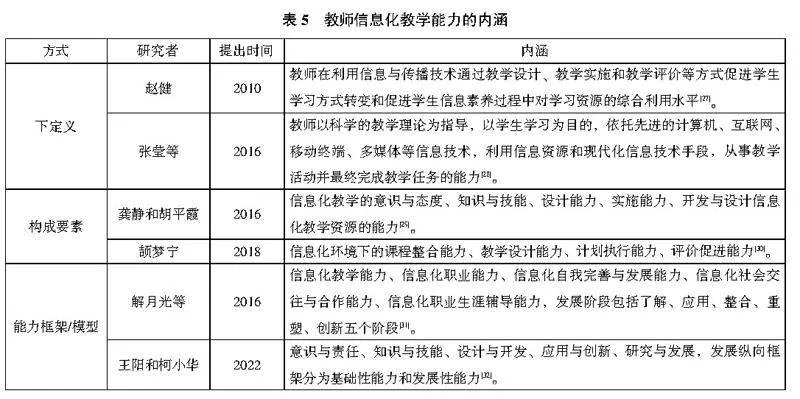

1.概念内涵

目前国家层面没有正式文件对教师数字胜任力进行概念界定,虽然相关文件对“教育技术”“教育信息化”“信息化教学”进行了术语解释,但并未对相应的能力或素养进行界定。因此,教师数字胜任力“是什么”成为了学者们首先要澄清的问题。国内绝大多数学者结合已有研究成果和自身研究目的进行概念界定,界定方式也不尽相同,主要包括下定义、描述构成要素和建立能力模型三种主流方式(见表5)。以“教师信息化教学能力”为例,学者们对这一概念的理解不完全一致,总体上经历了从单一应用维度到意识、知识和能力等多元维度,再到发展性立体维度的演变过程,体现了“教师信息化教学能力”的内涵不断向纵深发展的趋势。正是由于学界对教师数字胜任力的内涵还没有形成统一认识,研究角度较为分散,目前尚无法形成系统的研究成果。

2.现状分析

从“研究层次”(见表3)可看出,37%的研究成果采用实证研究方法,说明只有少数学者对教师数字胜任力的发展现状进行客观细致的调查以及分析其现实困难。而采用理论研究和实践研究方法的文献约占60%,大部分文献对发展现状进行了定性描述,但是所描述的现状具有普遍性和模糊性,难以更客观真实地反映所研究区域的实际情况。根据现有研究成果,目前我国教师数字胜任力的发展在基础性问题上没有得到有效解决,如学校和教师对教师数字胜任力的重视程度有待提高、教师自我效能感不足、教师对数字资源利用能力有待提升、应用培训和学科教学融合不紧密等。

3.影响因素

有学者对教师数字胜任力的影响因素进行了实证研究。研究结果显示,高校教师的信息化教学能力在很大程度上受到信息化教学意向、教师对技术的有用性感知、易用性感知、教师对技术的自我效能以及计算机经验五个关键变量的重要影响[33];也有学者从政策、学校、教师和学生等因素出发,对中小学教师信息化教学能力发展进行综合分析[34]。从教育信息化迈向教育数字化转型的这个过程中,经历了较长的一段时间,然而教师的数字胜任力却没有能够得到明显的提升,这背后深层次的原因鲜少有研究探讨。

4.发展策略

教师数字胜任力的发展策略是国内学者的主要研究内容。一是从教师自身出发,主要在增强教师的内在动力、提高他们的数字意识和数字能力等方面提出建议。二是从外部因素出发,主要在完善基础设施建设、健全教师培训体系、规范教师考核评价机制等方面提出建议。以上方面的策略建议对我国教师数字胜任力的发展起到重要的推动作用,但内容存在趋同性,缺乏具有针对性、系统性和突破性的实践路径研究。

此外,教师数字胜任力价值意蕴体现如何、相关政策实施效果如何、学校层面管理机制建设如何,这些影响我国教师数字胜任力发展的重要内容,也少有涉及,仍有待进一步深入、细致的探讨。

(二)各教育类型研究有待丰富

现有研究成果覆盖到基础教育、职业教育和高等教育领域。但是各个教育领域的相关研究成果在数量上呈现出较大差异。其一,基础教育的研究成果最多,这与国家陆续发布关于提升中小学教师信息化能力的标准和意见有着不可分割的关系。但有研究表明,不同学段、城乡及不同教龄段的中小学教师的信息化教学能力存在显著差异。因此,仍需要进一步缩小城乡之间的数字鸿沟以及根据不同学段和不同教龄段的教师特点有针对性地制定教师数字胜任力提升策略。其二,职业教育和高等教育的研究成果较少。在政策层面,目前没有建立起关于职业院校和高等学校教师数字胜任力的标准,只是在某些宏观的教育信息化政策中提及相关要求。如教育部于2018年发布的《教育信息化2.0行动计划》,要求提升职业院校和高等学校教师的信息素养,积极推动教师信息化教学能力提升培训活动[35]。因此,在一定程度上影响了学界对职业院校和高等学校教师数字胜任力的关注程度。

(三)研究方法缺乏学理性

从“研究主题”可知,2019年以前,国内教师数字胜任力领域的研究主题词多为信息化教学能力、信息技术应用能力、教育技术能力、信息素养、信息能力等,可见数字胜任力还没成为国内学者的研究热词,研究者更多研究教师信息化教学等微观层面的能力发展。而在这些研究文献中,研究者对概念与内涵的研究多停留在概念表述和澄清层面,缺乏学理性的探讨,只有少数学者从理论角度构建能力模型,如孔晶和赵建华基于IPO理论框架构建了ICT-TPE 适应性模型,并运用模型对X市教师的信息技术应用能力进行现状调查,从而提出提升建议[36]。2019年以后,逐渐涌现出教师数字素养和数字胜任力的研究成果,主要在概念梳理、中外对比研究以及一般数字胜任力研究层面[37],缺乏与教育教学深度融合的数字胜任力研究和从教师专业发展理论视角进行的数字胜任力研究。

(四)研究深度不足

唐瑗彬等人通过对比国际主流教师数字胜任力框架发现,这些框架强调以学习者为中心的先进理念,注重从学理角度分析框架的由来,在内容上共同指向数字技术与教师专业实践的深度融合,指向教师专业发展对学生能力发展的赋能作用[3]。可见,发达国家和国际组织提出的教师数字胜任力指向更加综合、更具竞争力的能力合集。而国内的研究成果表明,教师数字胜任力的基本框架主要包括数字基本能力、教师的数字学习能力以及教师的数字教学能力[38]。从框架的内容来看,更多关注教师在具体教学中运用教育技术的能力,缺乏对教师职业生涯持续发展及终身学习的关照[2],也缺乏对学生能力发展赋能的关照。

六、我国教师数字胜任力研究展望

(一)提高整体认识,提升研究价值

教师数字胜任力是教师适应教育数字化转型的能力表现,研究教师数字胜任力离不开挖掘教师数字胜任力背后的研究意义。其一,关注教师所处的时代背景。近年来,推进教育数字化转型成为我国的发展战略。2024年,世界数字教育大会重申了发展数字教育的国际共识。纵观国内外教育发展形势,迫切要求提升教师数字胜任力以响应新的时代需求。其二,关注教师本体发展。教师的专业发展贯穿于教师的整个执教生涯。教师数字胜任力关乎教师的专业发展,也是教师实现内生性发展的重要能力。其三,关注教师对学生全面发展的促进作用。教育的功能在于培养全面发展的人。数字技术变革给学生的学习和生活都带来了全新的挑战。而教师是学生的引导者和促进者,发展和提升教师数字胜任力对于引导学生适应数字社会和培养学生的数字胜任力具有重要意义。因此,研究者既要关注教师所处的时代背景,又要关注教师本体发展,还要关注教师对学生全面发展的促进作用,对教师数字胜任力形成系统的、全方位的认识和理解。基于此,研究者有必要进一步探讨教师数字胜任力的研究价值,提高教育界和学界对教师数字胜任力的整体认知。

(二)聚焦应用价值,拓展研究深度

教师数字胜任力框架集中体现了教师数字胜任力的理念、内涵和构建逻辑等内容,是发展和提升教师数字胜任力的标准工具。因此,研究者可在《教师数字素养》标准的指引下进一步探索具有中国特色的教师数字胜任力框架。其一,增强教师数字胜任力框架的学理性。研究者在构建我国教师数字胜任力框架时,可从国家教育数字化发展特点、教师专业发展理论、以学生为中心的发展理念等方面整体考量,强化框架的学理性。其二,增强教师数字胜任力的发展性。研究者可借鉴国际经验,分析国际上具有代表性的教师数字胜任力框架模型,进而得到框架的共同性和差异性,再结合我国具体实际,构建职前职后一体化的教师数字胜任力框架,为我国研制教师数字胜任力相关政策、标准体系和培训体系提供参考。其三,增强教师数字胜任力框架的适应性。数字教育资源是发展数字教育的前提和保障。研究者要结合数字教育资源建设的最新成果及其未来发展趋势,构建与数字化教学相适应的教师数字胜任力框架,促进教师在教学模式、教学方法、教学评价等方面实现教学与数字教育资源的融合创新,从而推动学生学习方式的转变,帮助学生实现高质量学习。

(三)立足现实需要,优化研究方法

教师数字胜任力是实施数字教育的关键能力,也是我国新时代高质量教师队伍的重要体现。但是,国内在该领域的学术研究和实践探索成果尚显不足,教师数字胜任力的现实困难和实践路径还有待进一步明晰,仍需要更多研究者立足于教育数字化转型的现实需要,关注教师数字胜任力当前的发展现状及未来的发展趋势,丰富教师数字胜任力的研究。我国教师数字胜任力在价值认识、制度体系、实践路径等层面还有待提升,而且各个地区教师数字胜任力的发展情况尚不明确。因此,研究者应多采用实证研究的方法,深入了解我国或各个地区教师数字胜任力的发展现状,探寻其中的影响因素,从而提出有针对性的发展策略。同时,研究者也要多进行对比研究,学习和借鉴不同国家提升教师数字胜任力的先进理念和做法,尽可能地丰富我国教师数字胜任力的理论建设和实践建设。

(四)关注教育类型差异,丰富各教育层次研究

一是继续加强中小学教师数字胜任力的研究。不仅要关注普通地区教师数字胜任力发展,更要关注较为偏远落后的农村地区和民族地区教师数字胜任力提升,为全面提升中小学教师数字胜任力积累丰富的理论经验。二是加大对职业院校教师数字胜任力的研究。利用数字技术重构职业教育新生态是职业教育数字化转型的必然路径。职业院校教师数字胜任力的发展应融合职业教育数字化转型的特点,在专业、课程、实践等方面突出教师数字胜任力的职业适应性。三是加大对高等院校教师数字胜任力的研究。教学和科研是高等院校教师的主要工作内容。运用先进的数字技术开展教学和科研管理,促进数字技术为教研事业赋能,是高等院校教师数字胜任力的发展方向。因此,高等院校教师数字胜任力应充分突出这两方面的差异化要求。

参考文献:

[1]习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——习近平同志代表第十九届中央委员会向大会作的报告摘登[N]. 人民日报,2022-10-17.

[2]中华人民共和国中央人民政府. 中共中央 国务院印发《数字中国建设整体布局规划》[EB/OL]. (2023-02-27)[2024-10-23]. https://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm.

[3]唐瑗彬,赵远航,石伟平. 国内外教师数字胜任力研究的热点与启示[J]. 开放学习研究,2023,28(02): 53-62.

[4]FERRARI A. DIGCOMP:A framework for developing and understanding digital competence in Europe [EB/OL].[2024-010-22].http:// ipts.jrc.ec.europa.eu/publicat-ions/pub.cfm?id=6359.

[5]郑旭东,马云飞,岳婷燕. 欧盟教师数字胜任力框架: 技术创新教师发展的新指南[J]. 电化教育研究,2021,42(02): 121-128.

[6]European Commission. Digital Competence Framework for Educators (DigComp-Edu)[EB/OL].(2020-12-26)[2024-11-25]. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en.

[7]唐瑗彬,牟向伟,石伟平. 国际经验对我国职教教师数字胜任力框架构建的启示——基于国际三大主流框架的比较分析[J]. 中国职业技术教育,2022(35): 61-70.

[8]杨艺媛. 《欧盟教育工作者数字胜任力框架》述评[J]. 中国教育信息化,2022,28(05): 21-31.

[9]苏晓俐,马武林,克里斯蒂安妮·吕特格,等. 《欧洲教育工作者的数字胜任力框架》解读和启示[J]. 开放学习研究,2021,26(03): 47-54.

[10]王兆璟,土田园. 欧盟教师数字胜任力培养路径及启示——基于欧盟教师数字胜任力框架的分析[J]. 教师教育研究,2023,35(06): 114-121.

[11]中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《中小学教师教育技术能力标准(试行)》的通知[EB/OL]. (2004-12-15)[2024-01-17]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s6991/200412/t20041215_145623.html.

[12]中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》的通知[EB/OL]. (2012-03-13)[2024-01-17]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201203/t20120313_133322.html.

[13]中华人民共和国教育部. 教育部办公厅关于印发《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》的通知[EB/OL]. (2014-05-27)[2024-01-17]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201203/t20120313_133322.html.

[14]中华人民共和国教育部. 教育部关于发布《职业院校数字校园建设规范》的通知[EB/OL]. (2015-01-15)[2024-01-17]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/201501/t20150119_189492.html.

[15]中华人民共和国教育部. 教育部关于发布《教师数字素养》教育行业标准的通知[EB/OL].(2022-12-02)[2024-01-25].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202302/t20230214_1044634.html.

[16]中华人民共和国教育部. 2022年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. (2023-07-05)[2024-01-17]. http://www. moe. gov. cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202307/t20230705_1067278. html.

[17]中华人民共和国教育部. 教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知[EB/OL]. (2020-09-23)[2024-01-17]. http: //www. moe. gov. cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/202009/t20200929_492299. html.

[18]任友群,杨晓哲. 数字化胜任力: 信息时代不可或缺的能力[J]. 中小学数字化教学,2017(01): 22-24.

[19]郑旭东,范小雨. 欧盟公民数字胜任力研究——基于三版欧盟公民数字胜任力框架的比较分析[J]. 比较教育研究,2020,42(06): 26-34.

[20]刘良华. 教育研究的类型与走向[J]. 当代教育与文化,2015,7(03): 98-107.

[21]叶继元. 推进哲学社会科学研究方法创新刍议[J]. 学术界,2009(2): 61-71.

[22]刘喆,尹睿. 教师信息化教学能力的内涵与提升路径[J]. 中国教育学刊,2014(10): 31-36.

[23]韩锡斌,葛文双. 中国高校教师信息化教学能力调查研究[J]. 中国高教研究,2018(07): 53-59.

[24]董春兰,张成光. 探索校本培训模式提高教师信息素质[J]. 中国成人教育,2006(10): 94-95.

[25]魏非,闫寒冰,祝智庭. 基于微认证的教师信息技术应用能力发展生态系统构建研究[J]. 电化教育研究,2017,38(12): 92-98.

[26]牛旭峰,夏海鹰. 循证视域下微认证助力教师数字素养提升: 价值意蕴、运行机理、发展路径[J]. 现代远距离教育,2023(04): 61-69.

[27]赵健. 信息化教学能力研究综述[J]. 现代远距离教育,2010(4): 28-31.

[28]张莹,吴素超,胡永翔. “互联网+”时代高校教师信息化教学能力发展的调查研究[J]. 中国成人教育,2016(17): 69-71.

[29]龚静,胡平霞. 职业院校教师信息化教学能力现状调查——以湖南地区职业院校为例[J]. 职业技术教育,2016,37(09): 59-62.

[30]颉梦宁. “互联网+”时代高校青年教师信息化教学能力培养策略[J]. 黑龙江高教研究,2018,36(11): 92-94.

[31]解月光,褚丹,曲茜茜,等. 职业院校教师信息化专业能力结构模型及发展阶段研究[J]. 中国电化教育,2016(09): 1-7+15.

[32]王阳,柯小华. 智能时代职业院校教师信息化教学能力框架与校本发展策略研究[J]. 中国职业技术教育,2022(19): 85-90.

[33]隋幸华,赵国栋,王晶心,等. 高校教师信息化教学能力影响因素实证研究——以湖南省部分高校为例[J]. 中国电化教育,2020(05): 128-134.

[34]朱艳. 影响中小学教师信息化教学能力的因素分析[J]. 教学与管理,2016(12): 24-26.

[35]中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[EB/OL]. (2018-04-13)[2024-01-17]. http: //www. moe. gov. cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188. html.

[36]孔晶,赵建华. 教师信息技术应用能力发展模型及实现路径[J]. 开放教育研究,2017,23(03): 87-95.

[37]韦林翠,林琦. 国际视野下教师数字胜任力的特征及启示[J]. 黑龙江高教研究,2023,41(02): 111-119.

[38]罗生全,郑欣蕊. 教师数字能力研究的现实图景与未来展望[J]. 现代教育管理,2023(08): 19-30.

A Review of Research on Teachers’ Digital Competence in China in the Past Twenty Years: Based on a Survey of CNKI Journal Papers from 2004 to 2023

FENG Bang LIANG Yanping

(School of Educational Sciences, Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou 510665)

Abstract: Teacher is the important implementers of digital education. With the proposal of digital education, the significance of teachers’ digital competence has become more prominent. How to develop and enhance teachers' digital competence has become a key concern in academia. The sample literature on teachers’ digital competence in China from 2004 to 2023 has been analyzed scientifically and significantly. It is found that the development of research in the field of teachers’ digital competence in China has been relatively slow, showing a fluctuating growth trend; Related research is more focused on the field of basic education; The research topics are diverse and gradually becoming more focused; The distribution of research levels is reasonably balanced; The research mainly focuses on specific aspects such as conceptual connotation, current situation analysis, influencing factors, and development strategies. The research achievements in this field continue to enrich, but there are some shortcomings in existing research, such as single research content, insufficient research at various educational levels, lack of academic rationality in research methods, and insufficient research depth. The following research should enhance research value, expand research depth, optimize research methods, enrich research at various educational levels, so as to accumulate more profound research experience in this field.

Keywords: Digital competence; Digital literacy; Teacher education; Digitalization of education; Bibliometric method

(编辑 姚力宁 校对 郭向和)

作者简介:冯帮,广东技术师范大学教育科学学院副院长、教授(广州,510665);梁燕萍,广东技术师范大学教育科学学院(广州,510665)

基金项目:2024年广东省哲学社会科学规划项目“中等职业教育产教融合质量评价体系研究”(编号:GD24CJY25);湖北省高校人文社会科学重点研究基地湖北教师教育研究中心2024年度开放课题一般研究项目“乡村中小学教师职业使命感培育研究”(编号:jsjy202405);2023年度广东省教育科学规划课题(高等教育专项)“产教融合视域下教育硕士质量评价与改革研究”(编号:2023GXJK356)