深挖教科书材料,转化教材为学材

摘 要:教师在使用统编历史教科书时,需要用好辅助栏目,深挖文本,适当追溯教材选用材料的源流,变教材为学材,引导学生在特定的历史语境中辨析史料,养成批判性思维。

关键词:统编历史教科书 教材 学材

教科书的学习内容叙述、辅助栏目设置与培养历史学科核心素养之间存在有机的、内在的联系。教师在使用统编高中历史教科书时,需要深度挖掘其内容表述,用好各种辅助栏目,从而更好地支撑学生的素养发展。本文拟以《中外历史纲要(下)》第21课中的两则材料为例,说明深度挖掘教材内容的必要性及实施路径。

一、追问:两则“待补全”的材料

教师引导学生阅读材料,理解历史现象,不能离开具体的语境,比如时间、地点、人物、场合等等。脱离了这些,就可能会引出一些看似合理但未必真实的历史解释。熊巧艺、张汉林认为,“史料或史事为什么会出现在那个特定的时间与空间,史料作者为何要制作该史料,这些都是历史语境所关注的核心问题”。[1]因此,教师在使用教科书中的史料时,也需要适当地追问,带领学生历史地看待问题,养成批判性思维。

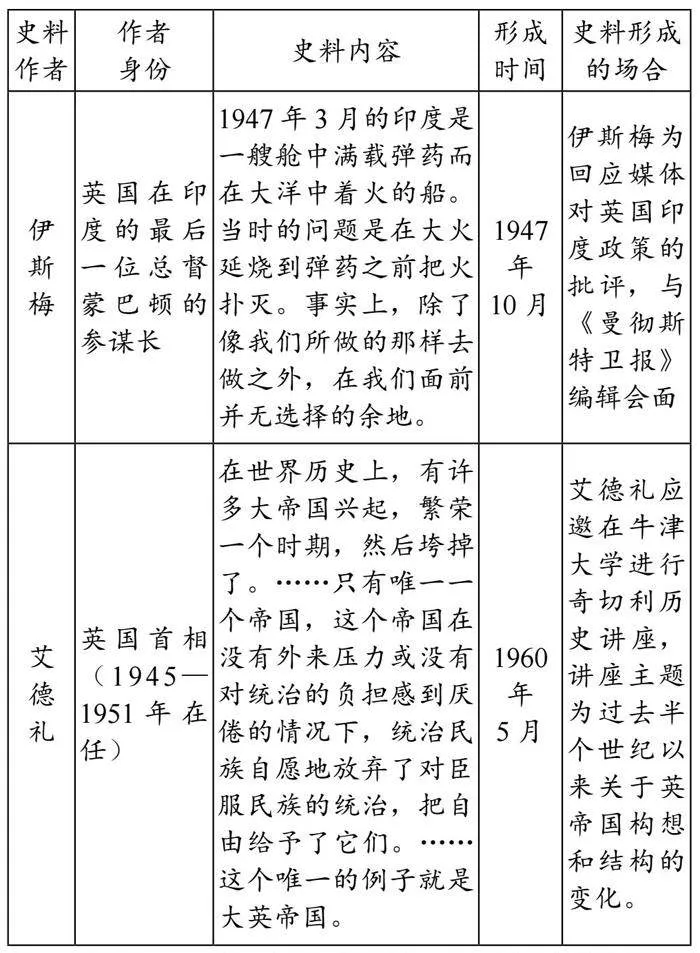

材料一为教科书第128页“学思之窗”(原文略)。材料特别说明了伊斯梅的身份——蒙巴顿的助手,让学生了解到这是贴近历史现场的当事人,本材料应该属于一手史料,有比较高的史料价值。本栏目旨在“加深学生对印度独立前面临的严峻形势的认识,增强对印度各种矛盾的逐渐积累以致发展到不可调和的地步原因的理解”,同时引导学生注意从英国殖民当局的角度看待印度独立,并关注史料作者的意图和动机,符合学业质量水平3、4中史料实证、历史解释素养的相关要求。[2]然而,“学思之窗”并未充分交代伊斯梅是在什么时间、什么地点、因为何种原因、面向什么人讲了这段话。这就留出了很大的解释空间,不利于学生在具体的历史情境中准确解读史料。

材料二为教科书第132页“问题探究”(原文略)。这则材料旨在引导学生分析这种观点是否有道理,是否全面。与材料一类似,材料二也可进一步追问。艾德礼的身份是英国“前”首相,但现有材料没有指出其在任的具体时间。其次,这段话是他“一次讲演”的节选,那么讲演发生在何时何地,又面向哪些听众?当然这并不妨碍学生结合所学知识回答材料后的问题,但如果学生能进一步掌握上述信息,可能会更加有理有据,也能解读出更多信息。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中多次提到学生要分辨史料的来源和史料作者的意图,比如学业质量水平描述提到,学生需“能够分辨不同的历史解释,尝试从来源、性质和目的等多方面,说明导致这些不同解释的原因并加以评析”“能够比较、分析不同来源、不同观点的史料;能够在辨别史料作者意图的基础上利用史料”。[3]“史学入门”模块也提出“通过一些史学家对同一史事的论述,了解史学家对历史的论述会有不同的解释与评判,并分析造成不同解释与评判的主要因素”。[4]因此,教师处理这两则材料不能简单带过,而是要考镜源流,补全信息,抓住机会把教材转化为学材。

二、溯源:对两则材料的深入考察

关于材料一,教师教学用书的解读是“伊斯梅说这段话的时间点,是1947年3月,距离‘蒙巴顿方案’的公布仅有3个月。”[5]即这段表述产生在“蒙巴顿方案”公布以前。笔者认为这种解释欠妥,根据教科书提供的材料出处,我们比较容易找到材料一的来源,帕姆·杜德原文为:

坎贝尔-约翰逊在他的“随从蒙巴顿”(一九五一年出版)一书中曾转载伊斯美勋爵的断语。伊斯美勋爵当时是蒙巴顿在印度的参谋长。当他为政府对印度的措施辩护而反驳批评的意见时,他说:

……(此处与教材引文同)

甚至“每日邮报”的编者也承认,如果英国政府要继续留在印度,“它将需要五十万占领军”——由于英国其他的军事负担,没有、也不可能有这样大的兵力。[6]

与伊斯梅一样,坎贝尔-约翰逊(Alan Campbell-Johnson)也曾与蒙巴顿共事。根据这段材料可知,伊斯梅的“断语”不晚于1951年,他说这段话是为了替英国政府的印度政策辩护并反驳批评意见。进一步检阅《随从蒙巴顿》一书,可知1947年10月23日,伊斯梅要求坎贝尔-约翰逊邀请《曼彻斯特卫报》(后改名《卫报》)在伦敦的编辑John Beavan会面,以回应该媒体两周前刊出的攻击蒙巴顿相关政策的文章。在这次会面中,伊斯梅发表了材料一中的那段话。[7]他在事后回顾1947年3月蒙巴顿在印度面临的严峻局面,为“我们所做的”进行辩护,说明其合理性。补充完上述信息,学生才比较确切地掌握了伊斯梅这段话所处的历史情境,知道应该如何更好地理解他所谓“并无选择的余地”——殖民地的民族独立运动高涨是事实,但伊斯梅也有很强的主观倾向。

至于材料二,虽然教科书并未注明出处,我们在齐世荣、廖学盛主编的《20世纪的历史巨变》中找到了这段文字。[8]根据引文脚注,这段演讲词出自尼古拉斯 J. 怀特的《非殖民化:1945年以来英国的经历》。检阅原书第二版可知,1960年5月,英国前首相艾德礼在牛津大学发表演讲,材料二所谓“在一次讲演中”就是指这场演讲。[9]艾德礼的演讲稿《从帝国到联邦》由牛津大学出版,甫一开始,他就说明“我很荣幸获邀来做今年的奇切利历史讲座,讲座题目是过去半个世纪以来关于英帝国构想和结构的变化。”[10]艾德礼在1945至1951年之间担任首相。在其任期内发生了印巴分治等事件,世界殖民体系日趋崩溃。艾德礼在回顾历史时,需要给出一种他认为合理的历史解释,为英国的衰落辩解。材料二中“英国自愿给予殖民地自由”的论调正体现了这一点,反映了一部分人对于非殖民化运动及世界殖民体系瓦解的认识。

三、变式:两则材料的深度应用

深圳市在组织各类调研考试时,依托深入探索统编教科书中的素材来命制试题。本文提及的两则材料,曾被改编为高一年级期末调研考试和高三年级第一次调研考试的题目:

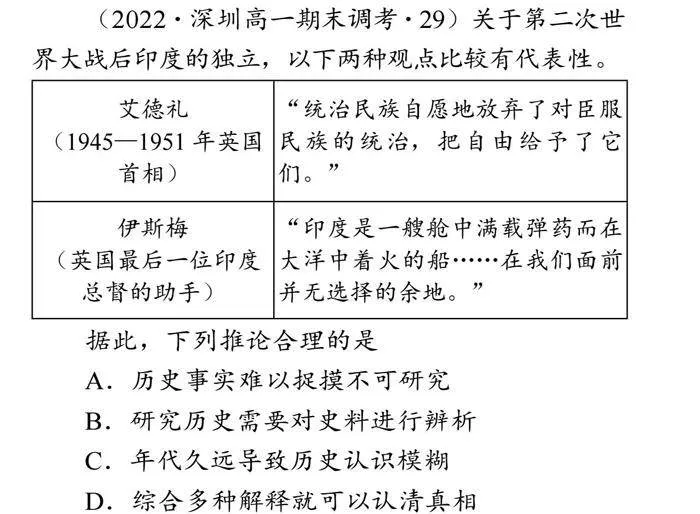

(2022·深圳高一期末调考·29)关于第二次世界大战后印度的独立,以下两种观点比较有代表性。

据此,下列推论合理的是

A.历史事实难以捉摸不可研究

B.研究历史需要对史料进行辨析

C.年代久远导致历史认识模糊

D.综合多种解释就可以认清真相

本题将分散在教科书中的两段材料组合在一起,创设历史情境。艾德礼的演讲虽然是从宏观层面解读,但考虑到印度独立在殖民体系瓦解中举足轻重的地位,以此表达他对印度独立的认识亦无不可。题目列举了两种相反的观点,旨在考查学生辨析史料的意识。学生需要找出两种观点的差异,并结合主干知识、参考史料作者身份,做出合理推论。

因为调研性质的考试,本题的层次介于学业质量水平2、3之间,难度比较低,大部分学生能够答对。低分段学生中选错C、D两项的较多,反映出学生对史料辨析和互证的认识仍存在偏差,存在不可知论或认为能够完全认清历史的误解。

在高三调研考试中,材料一、二被整合在一起,转化为问答题中的一问:

(2022·深圳一模·18-2)关于第二次世界大战后印度的独立,以下两种观点颇具代表性:

艾德礼(1945—1951年英国首相):(此处与材料二同)。

伊斯梅(英国最后一位印度总督的助手):(此处与材料一同)。

CynicN7lGiz6ZBq/V6qjzwsAUgRLPwu0F6BMi/+Oop0=结合材料和所学知识,指出两种观点的区别。试从国际形势角度说明二战后世界民族解放运动蓬勃发展的原因。

考虑到材料信息有待补全,本题并未从史料价值的角度切入,而是分层设问,一是考查学生获取和解读信息的能力,引导他们指出两种观点的差异;二是考查学生对主干知识的应用,让他们结合所学说明世界民族解放运动蓬勃发展的原因,以便诊断一轮复习成效。

在教学中,教师也可以依托这两则材料创设探究性的学习任务,比如:

关于二战后殖民地的独立,有两种比较有代表性的认识。请根据材料并结合所学知识,评析伊斯梅和艾德礼的观点。

学生可以采用小组讨论等方式进行合作探究,在比较、分析、评价的过程中深化对历史的认识。同样,教师也可设置问题链,引导学生概括两种观点的内容、指出它们的区别、分析导致认知差异的原因、全面认识殖民体系瓦解的时代背景等。概而言之,教师不仅要使用教科书提供的材料,还要善用、巧用,激发出它们培育学科核心素养的实用价值。

综上,在新课程新教材新评价的“三新”背景下,教师要关注教材的使用方式,变“教教材”为“用教材教”,通过教材内部整合、深挖材料内容,创设历史学习情境,引导学生综合运用所学解决问题,从而在运用知识的过程中掌握知识、提升能力、发展素养。这种方式有助于规避“读死书、死读书”“机械刷题”等弊端,也更能体现统编教材铸魂育人、启智增慧的引领作用。

【注释】

[1] 熊巧艺、张汉林:《语境是史料实证素养考查的关键——以2021年全国乙卷第26题为例》,《中学历史教学参考》2022年第4期,第4页。

[2][5]《中外历史纲要(下)》,北京:人民教育出版社,2019年,第326、333页。

[3][4] 中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第35、43页。

[4] 中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京: 人民教育出版社, 2020:35.

[5] 人民教育出版社课程教材研究所历史课程教材开发中心编著:《普通高中教科书教师教学用书 历史 必修 中外历史纲要(下)》,北京:人民教育出版社,2019年,第333页。

[6] [英]帕姆·杜德著,苏仲彦等译:《英国和英帝国危机》,北京:世界知识出版社,1954年,第171—172页。

[7] Alan Campbell-Johnson, Mission with Mountbatten, London: Hale, 1951, pp.220-221.

[8] 齐世荣、廖学盛:《20世纪的历史巨变》,北京:学习出版社,2005年,第317页。

[9] Nicholas J.White, Decolonisation: the British Experience Since 1945(Second edition), London : Routledge, 2014, p.63.

[10] Clement Richard Attlee, Empire Into Commonwealth: The Chichele Lectures Delivered at Oxford in May 1960 on Changes in the Conception and Structure of the British Empire During the Last Half Century, London: Oxford University Press, 1961, p.1.