流动与融居:交往现代化推进边疆民族互嵌式社区建设路径考察

摘 要:边疆地区的独特性在于交往不便、民族众多。本文从交往现代化出发,探讨如何推进多民族社区互嵌式建设,构建了以族际交往为切入点的现代性分析框架,并从“具身性—离身性”两个维度考察云南入选国家民委命名的8个“全国民族团结进步示范社区”。研究发现,交往现代化虽然带来了“大流动”,但并不意味着必然带来“大融居”,多民族社区建设中的“有区无社”现象仍然存在。这种族际交往的抽离,是“具身性”因素(交往身份、交往语言、交往意愿)与“离身性”因素(代步交通、数字媒介)共同作用的结果。立足交往现代化,增强边疆地区各民族对中华民族的认同,发挥国家通用语言文字“元人力资本”效用,提升族际通婚意愿以及重建社区步行交往体系,顺应数字时代媒介变革,是当前边疆地区铸牢中华民族共同体意识需要直面的关键议题之一。

关键词:铸牢中华民族共同体意识;边疆地区;多民族社区;互嵌式;交往抽离

中图分类号:D668 文献标识码:A 文章编号:2096-3378(2024)06-0094-09

一、问题的提出

2024年9月27日,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上围绕“交往交流交融”议题(以下简称“三交”),明确指出“要统筹经济社会发展规划和公共资源配置,加强边疆和民族地区交通等基础设施建设,积极推进以人为本的新型城镇化,有序推动各民族人口流动融居”[1]。我国各民族正加速迈入一个“大流动、大融居”时代。中国式现代化不仅呈现为生产的现代化(成为世界工厂),亦展现为交往的现代化(民族史走向世界史)。交往现代化带来的加速[2]与流动[3]效应,已极大地重塑了边疆地区中华民族共同体格局。2020年人口普查数据显示,少数民族流动人口规模达到3371万人,其人口流动参与度(26.9%)首次超越了汉族人口流动参与度(26.6%)[4]。来自全国流动人口的动态监测更是显示,在20个流动性最强的民族中,除藏族、维吾尔族、哈萨克族外,其他民族的跨省流动远超省内流动。因此,“有序推动各民族人口流动融居”已成为时代的议题。

然而,“大流动”并不必然意味着“大融居”。在“大流动”之后如何促进“大融居”,“构建互嵌式社会结构和社区环境”成为铸牢中华民族共同意识的重要战略抓手。鉴于边疆地区民族众多,而交往尤其不便,以交往现代化为切入点,探讨多民族社区建设的战略抓手的意义就更为显著。当前,困扰边疆多民族社区建设的一个突出问题就是“有区无社”。所谓“有区无社”,是指在社区内外约一公里范围内(通常呈现为以家为中心的15分钟步行生活圈),族际间交往稀少的现象。这种现象本质上是一种现代化语境下的交往抽离。那么,族际交往又是如何深受现代化影响而抽离于所在社区呢?为回答这一问题,本文立足云南省入选国家民委命名的8个“全国民族团结进步示范社区”,采用综合抽样调查与田野调查两种方法,以社区各民族交往行为为切入点,从现代化的视角来审视多民族社区建设中的交往抽离问题,进而提出化解之道。

“治国必治边”[5],在中国式现代化的新征程上,探讨边疆地区多民族社区建设中的交往抽离问题,对于一个拥有2.2万多公里陆地边境线,其中1.9万公里在民族地区且有32个跨境民族毗邻而居的大国来说,其突出意义与现实迫切性不言而喻。

二、以族际交往为切入点的现代性分析框架

马克思在《德意志意识形态》中指出:“各民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度。”[6]哈贝马斯的交往行为理论认为,“交往行为”不同于“目的行为”,它不以达成“交易”而是以达成“共识”为目标,而要达成共识,需要立足“交往参与者”所属的“生活世界”[7]。“只有当一种生活世界允许互动——主宰这种互动的不是靠强制所达成的共识,而是直接或间接靠交往达成的沟通——存在的时候,它才是合理的。”[7]426“社区”作为“交往行动者‘一直已经’在其中运动”[7]165的“生活世界”,为何会出现“有区无社”这种现象?族际交往为何会抽离于所在社区?对此,本文聚焦多民族社区建设中局部存在的“有区无社”问题,以族际交往为切入点,从“交往”的两种形式,即“具身性”(Embodiment,强调身体在场)[8]与“离身性”[9](Disembodiment,强调身体不在场)两个维度加以考察。

(一)影响社区族际交往的具身性因素

影响社区族际交往的具身性因素众多。本文参照了《新时代中国民族地区发展调查研究》一书中有关“族际交往”的指标体系,主要包括交往身份、交往语言、交往意愿等[10]。在现代化的加速流动效应激荡下,上述因素在不同程度上影响了社区族际交往。

首先是族际交往中的身份感知。族际交往中体现“族际”这一限定词内涵的,是交往过程中对“他者”的认知。在多民族社区中,“他者”往往展现在“民族身份”意识上[11]。因此,考察族际交往的“族性”[12]是否显示,就是看人们在交往过程中是否注意到彼此的“民族身份”[13]。本文将重点考察社区族际交往时对彼此民族身份的感知。其次是族际交往中的语言选择。语言作为最为基础性的交往中介,“享有一种特殊的地位”[7]115,“以民族语言和方言为主的日常生活语言是铸牢中华民族共同体意识不容忽视的研究领域”[14]。本文重点考察社区中族际交往时语言选择,特别是国家通用语言文字运用情况。最后是族际交往中的意愿分异。“交往意愿根据交往的不同层次、不同亲密程度区分为聊天、成为邻居、一起工作、成为亲密朋友和结为亲家等五种层次,其中结为亲家是最为亲密的一种交往形式。”[10]220本文重点考察聊天、邻居、工作、朋友及族际通婚等交往意愿的分异情况。

(二)影响社区族际交往的离身性因素

不同于影响社区族际交往的具身性因素,离身性视域下的影响因素没有前期权威调查做参照,只能从实地调查中抽象出来,即费孝通先生所说的“从实求知”[15]。如果说“有区无社”的实质是社区内族群互动抽离于所在社区,那么造成“出则乘车”和“入在隐居”这种抽离状况的离身性因素,绕不开现代化所带来的代步交通与数字媒介。在这个意义上,族际交往的时间与空间被技术性地压缩掉了[16]。

“出则乘车”,即人们很少在社区外步行,自然其间发生的族际交往机遇也随之减少[17],步行交往的减少与现代代步交通的助力紧密相关[18]。本文重点考察了社区各个民族居民的代步工具使用情况。“入在隐居”,即社区各民族居民喜欢“宅”在家里,不愿出门。族际间的面对面交流机遇,也因人们“宅”在家里而减少。喜欢“宅”[19]与现代数字媒介的赋能有很大关系[20]。本文重点考察了社区各民族居民的数字媒介使用情况。

(三)族际交往数据的获取

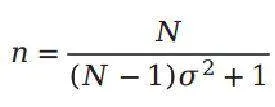

族际交往数据取自云南省历年(2012—2022年)入选国家民委命名的“全国民族团结进步示范社区”。其中:昆明的金星社区(2012入选)有居民户8 357户,关上中心社区(2014入选)有居民户9 800户,洛龙社区(2022入选)有居民户1 124户;楚雄的栗子园社区(2016入选)有居民户2 364户,彝人古镇社区(2018入选)有居民户3 781户;大理的万花社区(2016入选)有居民户6 887户;临沧的永和社区(2016入选)有居民户3 060户;丽江的义尚社区(2019入选),有居民户176户、经营户630户。族际交往数据的获取方式主要有两种:一是问卷获取,二是访谈获取。问卷调查先根据Richard L.Scheaffer提出的样本容量计算公式(如下)[21],

确定8个社区应抽取的有效样本容量(σ=0.07):关上中心社区199户,金星社区327户,永和社区354户,义尚社区267户,万花社区378户,彝人古镇社区361户,栗子园社区300户,洛龙社区233户,共计2 419户。实际调查中,发放问卷2 419份,回收问卷1 795份,有效问卷1 789份。在进行问卷调查同时,研究团队同时开展田野调查,从“他者”的视角出发,通过访谈收集社区各民族居民在“日常生活中自我呈现”[22]的相关信息,生成有效访谈记录35份。

三、影响社区族际交往抽离的具身性因素考察

通过考察影响族际交往的三大具身性因素,发现多民族社区中的交往抽离更多地来自“他者”的参照效应(身份)、“地方性知识”的方言效应(语言)以及“宗教信仰”的影响效应(意愿)。

(一)交往身份与交往抽离:“他者”的参照效应

调查显示,族际交往中能清晰地意识到“民族身份”意义的人,占比为28.2%。当然,具体到各个民族,还是存在着诸多差异。例如,问卷中列出的10个民族中,有5个民族在族际交往中身份感知度远高于其他民族,诸如佤族(58.3%)、傣族(51.2%)、傈僳族(42.1%)、回族(43.3%)、苗族(40%)。上述5个民族身份感知度之所以比较高,与边疆地区独特的人文区位密切相关。首先,边疆少数民族众多。边疆多为少数民族的聚集地,云南尤甚,世居少数民族高达25个。少数民族众多,发生在族际间交往概率就大,而加速流动更会突显由熟人社会转向陌生人社会后的身份意识。例如,有社区工作人员指出:“我们社区居民从不同村落搬迁到城市以后,不知道怎样适应陌生环境,人际关系、经济条件等方面也出现了新问题。交往融入困难实际上也给民族团结进步工作带来了不小的挑战。”[①]其次,边疆跨境民族众多。地处边疆,一族分属两国或多国的现象比较普遍,云南的跨境民族尤其多,高达16个,占中国跨境民族总数的一半(按中国民族识别标准)。“跨境”更易让人们感知到身份差异[23-25]。例如,有受访者说:“我们这里以前在边境一线的居民可以经常过去交流,没有很大的限制,这虽然方便了我们这边和缅甸那边同族人的交流,但是也会发生一些不愉快的事。”[②]总之,地处边疆,少数民族、跨境民族众多,这一独特的人文区位特征,使得来自“他者”的参照效应更为突出,族际交往中的身份意识更易彰显。

(二)交往语言与交往抽离:“地方性知识”的方言效应

调查显示,族际交往特别是社区邻里交往时使用最多的是地方方言(57.9%),其次是普通话(32.0%),使用本族语只占10%。地方方言(西南官话)使用的比例普遍较高,显示出了浓厚的地方性。例如,有受访者说:“我们讲的语言有三种:纳西话、云南方言、普通话,在我们纳西族人面前就讲纳西话,如果是昆明人来了,我们会和他们说云南方言,但是我们也要反应一下才能应答,听不懂方言的外省人来了,我们就讲普通话,虽然我们的普通话发音不是那么标准,但是外地人也能听懂百分之八九十。”[③]具体到各个民族也各有差异。例如,使用本族语最多的是纳西族(63%)与佤族(62%),可能与这两个民族聚居区域集中度高有关。例如,有一位受访者谈到:“我们这边农村、包括我们社区居住的一些居民,特别是老人,他们不懂汉文、不懂汉语,你们要和他们交流就很困难,因为他们根本听不懂你讲的话。”[④]又如,族际交往中普通话运用较高的几个民族(超过平均值32%),如哈尼族(66.7%)、傣族(51.2%)、苗族(50%)、傈僳族(47.4%),与他们的聚居地是“推普脱贫攻坚行动计划”的典范区域有关[26]。有受访者说:“这边以前主要是用傣语,过去我们老师讲普通话都很困难,政府组织普通话培训后,我们才开始用普通话讲课,因此普通话的普及对我们的教学帮助很大,也加强了我们与其他民族的联系。”[⑤]可见,“族性”与“地方性”紧密相连,而“地方性知识”的再生产,又是通过“方言”来展现的。方言效应也折射出了推广使用国家通用语言文字的必要性。

(三)交往意愿与交往抽离:“宗教信仰”的影响效应

调查显示,族际交往中有高达96.8%的受访者会与其他民族聊天,有88.4%的人赞同混居,有81.2%的人有其他民族朋友,有40.8%的人愿意与其他民族一起工作。但对于族际通婚,各个民族差异很大。这一调查结论与2013年中国社会科学院“21世纪初中国少数民族经济社会发展综合调查”类似,即“受访者族际交往意愿远近有别:聊天、交友、工作和居住不是问题,谈到族际通婚则退避三舍;族际交往行为普遍,大部分受访者都有其他民族朋友”[10]221。具体来说,“完全认同”族际通婚的民族群体中,苗族比重最高,达90%;其他民族比重由高到低分别是:傣族(79.1%)、傈僳族(78.9%)、白族(78.0%)、佤族(75.5%)、汉族(71.6%)、纳西族(68.5%)、彝族(62.9%)、哈尼族(56.7%)、回族(34.7%)。斯皮尔曼相关系数(Rho)显示,宗教信仰与族际通婚认同之间的相关系数为显著负相关,相关系数值为-0.166(P<0.05)。对此,田野调查中,有受访者亦指出:“跨民族婚姻,我们也赞同,关键是嫁到我们这个家庭里面来,生活方面能不能够适应,能不能遵守我们回族的一些礼仪、饮食习惯等。如果说适应不了我们回族的生活习惯,那结婚后会很麻烦。”[⑥]综上可见,通婚作为族际交往意愿的最高层次,在一定程度上会受到宗教信仰情况的影响。

四、影响社区族际交往抽离的离身性因素考察

离身性因素考察,重在揭示现代化语境下社区各民族居民的代步工具、数字媒介的使用状况。调查发现,“快速交通”之于步行交通的取代效应(交通),“线上沟通”之于线下交流的消隐效应(媒介),是族际交往抽离于所在社区的重要机制。

(一)代步交通与交往抽离:“快速交通”的取代效应

步行交往是多民族社区族际交往的重要方式。一般而言,社区内外一公里范围内的族际交往,多在步行中进行,因而离不开步行交通的支持。然而,现代化的加速效应呼唤着快速交通,出则乘车成了社区居民外出的主要形式。调查显示,虽然各个民族代步工具使用各有特点,但电动车、摩托车已经成为首要的代步工具(39.9%),其次是公交车(33.3%)与私家车(18.3%),选择步行交通的人越来越少。然而,快速交通的出现并没有都带来“快速”。有受访者说:“社区应该解决一下出行拥堵的问题。淡季的时候,我们这边车辆比较少,坐公交车还是很方便的。一到旅游旺季,我们这边车辆就很多,堵车问题很严重,一条街上全是车,坐公交都不好坐,要等很长的时间。”[⑦]可见,虽然快速交通最终没有全部达到快速的预期,但“出则乘车”已成为人们出行的主要选择,族际间的交往机遇也随之减少。

(二)数字媒介与交往抽离:“线上沟通”的消隐效应

社区建设中之所以出现“有区无社”现象,线上交流超越线下交流是一个重要原因。有学者指出:“人们花在数字交谈上的时间、精力和其他资源越来越多,人们对自我组织的社会内容和社会关系越来越重视,个体的价值和意义甚至越来越多地体现于自我社会,且通过自我社会影响大众社会。”[27]因此,作为社区居民的个体,其交往实践越来越抽离于所在的社区,族际交往也就越来越少。调查显示,多民族社区居民获取日常信息的渠道,按占比大小排序,依次是:手机(78.6%)、电视(11.7%)、面对面聊天(7.5%)、广播(1.2%)、报刊(0.1%)、电脑(0.7%)。线上交流已成为主导的交往方式,而以具身性的面对面交往方式来获取信息,总体占比并不高,超过10%仅有4个,如回族(11.3%)、彝族(10.8%)、苗族(10%)、哈尼族(10%)。这些民族之所以面对面交流相对较多,可能与生活习惯、宗教信仰等有关系(根据田野观察,统计检验并无显著性)。例如,信仰伊斯兰教的群众,一般会把清真寺作为他们面对面交流的重要场所。有受访者就指出:“我搬入这个社区已经13年了,平时我们都要到这个清真寺进行礼拜,每个周都要礼拜几次。”[⑧]可见,数字媒介变革所带来的线上沟通,主导效应突出,超越了社区之于交往空间的地理限制,社区内的族际交往机遇也就随之减少。

五、化解边疆多民族社区建设中交往抽离问题的对策

中国式现代化为边疆多民族社区建设提供了时代契机。基于上述“经验事实”的收集与因素考察,发现边疆地区多民族社区存在“有区无社”现象。本研究立足中国式现代化的时代语境,分析边疆地区多民族建设中的交往抽离问题,为构建民族互嵌式社区提供如下决策支持。

(一)增强各民族对中华民族的认同,关注边地两类群体

关于族际交往中身份感知度差异的分析表明,交往实践中身份意识之所以比较突出,与边疆独特的人文区位紧密相关。边疆地区不仅少数民族众多,而且跨境民族众多。这提醒我们,在边疆地区铸牢中华民族共同体意识,要特别关注两类群体,一类是少数民族(国内),另一类是跨境民族(国际),并在交往实践中引导各民族始终把中华民族利益放在首位,本民族意识要服从和服务于中华民族共同体意识。田野调查中,有受访者就指出:“以前像‘铸牢中华民族共同体意识’、‘石榴籽’、‘民族交往交流交融’这些词汇还是很少的,现在出现得多了,我们小区里面到处都有这样的字眼。我觉得我不仅仅是白族的人,也是中华民族的人,更是一个中国人。”[⑨]因此,持续推进民族团结进步创建活动,不仅要进社区,还要进机关、进企业、进乡镇、进学校、进宗教活动场所、进军营(即“七进”),进而使多民族社区建设与其他“六进”相得益彰。

(二)普及国家通用语言文字,发挥“元人力资本”效用

关于族际交往语言运用的分析表明,方言之所以成为族际交往的首选语言,与地方性知识的再生产密切相关。因此,要普及国家通用语言文字,关键是让各民族充分认识到语言是一种“元人力资本”[28]。有很多受访者已经认识到这一点:“我刚到这里的时候,只会讲傣族、云南方言,不会讲普通话,别人说什么我也听不懂,我从事的是服务行业,这对我的影响非常大。为了融入这里,我只好练习普通话,现在我基本上只说普通话。”[⑩]发挥国家通用语言文字的“元人力资本”效用,要自我与社会双向激发。自我层面,要创新学习方式。例如,持续开发并推广“语言扶贫”App,使更多的不会说普通话的各民族居民采取线上自学的方式,轻松学习普通话。田野调查中的访谈也佐证了这一点:“现在媒体发达了,很多信息都来自手机上,我们边看边学,现在很多东西也能看得懂。”[11]社会层面,旅游业发展的带动效应不可小觑。例如,有受访者说:“旅游业的发展带动了我了解其他民族,比如说经常看到汉族、藏族、彝族来我们这儿旅游。来我们这边租房子做客栈生意的人呢,好多都是从北方过来的,特别是东北那些地方。他们来这边以后,既让他们了解到了我们的文化,也让我们了解到他们那里的风俗、习惯。”[12]

(三)提升族际交往意愿,族际通婚是标杆

无论是2023年笔者团队调查,还是2013年中国社会科学院“21世纪初中国少数民族经济社会发展综合调查”均表明,相对于聊天、交友、工作和居住等交往意愿,族际通婚意愿普遍较低。聊天、交友、居住、工作四种交往方式下,彼此之间的关系可近可远,具有伸缩性,族际通婚则意味着各民族之间交流交融达到一定的深度,然而各民族受访者在这方面仍然有一定顾虑[10]230。有学者研究赤峰蒙汉通婚时指出:“只有当两个民族的大多数成员在政治、经济、文化、语言和宗教等方面达到相互一致或者高度和谐,存在着广泛的社会交往,他们之间才有可能出现大量的通婚现象。”[29]需要特别指出的是,在我们的访谈中,发现在影响族际通婚的众多因素中,宗教因素最为外显。因此,提升族际交往意愿的一个重要的切入点就是深入推进我国宗教中国化,既要保护信教群众宗教信仰自由权利,最大限度团结信教群众,也要耐心细致做好信教群众工作。

(四)重建步行交往体系,社区微基建先行

步行交往是化解“有区无社”问题的重要切入点。数据显示,大多数日常生活中的交往实践都在15分钟步行生活圈内。例如,有86%居民回答步行到最近公交站的时间在15分钟以内;有76.1%居民回答步行到最近学校的时间在15分钟以内;有73.8%居民回答步行到最近菜市场的时间在15分钟以内;有68.9%居民回答步行到最近医院的时间在15分钟以内;有42.3%居民回答步行到最近大型商场的时间在15分钟以内。如何重建步行交往体系是一个系统工程。例如,一些老旧社区的微基建就是一个大问题。在访谈中,有居民告诉我们:“现在我们小区里面最主要的矛盾就是停车位问题。我们门口这条路有些窄,十年前就存在堵车问题了。之前,我们小区里每家一个停车位是能够保证的,现在随着生活水平的提高,一家人可能养着二三辆车,这就使得晚上停车的时候车位不够,很多车就停在小区外面街道上,造成小区内外的停车拥堵。停车位的紧缺导致社区居民有时候因为停车问题而闹矛盾,有两家就因为停车问题发生了争执,不来往了。”[13]可见,回应“城市更新”的时代议题,从社区微基建入手,营造更为友好的社区环境,是当前多民族社区建设的一个重要切入点。

(五)顺应数字媒介变革,将社区嵌入到“自我社会”

随着数字社会的到来,数字媒介已经成为居民交往的主要载体,线上交流成为主流。例如,在询问获取社区信息的主要媒介时,比例最高的网络(如微信、公众号),占67.2%;其次是工作人员告知(46.4%)、布告栏(39.2%)、邻里交谈(22.6%)、广播(9.9%)。在这样的媒介生态下,唯有顺应数字媒介变革,将社区嵌入到“自我社会”之中,多民族社区的治理才可能真正地实现现代化。例如,有受访者就感慨:“以前住在村子里面去村委会要走上一段路程,办事不太方便。现在社区办事特别方便,不用交什么纸质的材料,直接在手机上扫一下就可以办好我们所需的事,大大地提高了政府的办事效率,也缩短了老百姓的办事时间。”[14]有受访者谈及“老龄化”遭遇“智能化”问题,极富启示意义。“现在是人工智能时代,很多事情要办,我们老年人也要学会用智能手机。在社区工作人员的帮助下,你别看我一把年纪,我也会用智能手机了。用智能手机办事情确实方便,可以刷公交、打视频那些,这跟我们以前的情况大不一样了。”[15]因此,更多地利用人工智能赋能,是当前多民族社区建设的一个重要维度。

六、结论

本文通过实地考察,把多民族社区视为多民族国家的缩影,从交往的具身性、离身性两个维度探讨了边疆地区铸牢中华民族共同体意识的现代化逻辑。调研发现,以交往现代化推进边疆地区中华民族共同体建设,其核心议题是如何化解边疆地区多民族社区建设中的交往抽离问题。族际交往抽离于所在社区既有具身性因素的影响,也有离身性因素的作用。具身性因素中,诸如族际交往中的身份感知、语言选择、意愿分异影响显著;离身性因素中,诸如族际交往中,步行交往的减少、数字媒介的变革作用突出。由于具身性因素与离92308521d9320b5a24a418b64f452c97身性因素的叠加效应,边疆地区多民族社区的“有区无社”现象仍然存在。立足中国式现代化的时代语境,化解边疆地区多民族社区建设中的交往抽离问题,是新时代铸牢中华民族共同体意识需要直面的关键议题之一。

参考文献:

[1] 习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表重要讲话强调 推进中华民族共同体建设 巩固发展中华民族大团结李强主持 王沪宁宣读表彰决定 赵乐际蔡奇丁薛祥李希出席[N].人民日报,2024-09-28(2).

[2] 哈尔特穆特·罗萨.加速:现代社会中时间结构的改变[M].董璐,译.北京:北京大学出版社,2015:28-29.

[3] 齐格蒙特·鲍曼.流动的现代性[M].欧阳景根,译.北京:中国人民大学出版社,2018:5.

[4] 黄凡,段成荣.人口流动与民族空间互嵌格局的发展演化——基于第三至第七次全国人口普查数据的分析[M].西北民族研究,2022(6):128-142.

[5] 袁沙.“治国必治边”的历史逻辑与时代面向[J].旗帜,2024(3):90-92.

[6] 马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:520.

[7] 哈贝马斯.交往行为理论:第1卷[M].上海:上海人民族出版社,2018.

[8] 张文娟.具身性之思想溯源、概念廓清与学科价值——一种对具身传播研究的元认知[J].新闻与传播研究,2022(9):112-125+128.

[9] 冉聃.赛博空间、离身性与具身性[J].哲学动态,2013(6):85-89.

[10] 王延中,等.新时代中国民族地区发展调查研究[M].北京:社会科学文献出版社,2018:219.

[11] 秦玉莹,郝亚明.身份认同视域下的铸牢中华民族共同体意识研究[J].广西民族研究,2022(4):76-82.

[12] 斯蒂夫·芬顿.族性[M].劳焕强,等译.北京:中央民族大学出版社,2009.

[13] 张航,冯晓慧,张积家.民族内隐观、身份认同对族际通婚子女的外群接触态度和中华民族共同体意识的影响[J].心理学报,2023(7):1115-1132.

[14] 郑文正,阿依吐松·苏旦.日常生活语言与铸牢中华民族共同体意识:因由、内涵和路径[J].广西民族研究,2023(6):86-92.

[15] 费孝通.关于“文化自觉”的一些自白[J].学术研究,2003(7):5-9.

[16] 戴维·哈维.后现代的状况——对文化变迁之缘起的探究[M].阎嘉,译.北京:商务印书馆,2013:356.

[17] 刘星,盛强,杨振盛.步行通达性对街区空间活力与交往的影响[J].上海城市规划,2017(1):56-61.

[18] 李长莉.近代交通进步的社会文化效应对国人生活的影响[J].学术研究,2008(11):90-99.

[19] 刘沛林.从新蜗居生活看网络虚拟旅游的前景和方向[J].地理科学,2020(9):1403-1411.

[20] 江山舞.数字传播赋能社区治理的机制与变革路径——基于杭州未来社区的实践考察[J].未来传播,2023(3):27-34+129.

[21] Scheaffer,R.L,Mandenhall,W.and Ott,L.Elementary Survey Sampling 6th edition[M].Duxbury Press,2005.

[22] 欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].冯钢,译.北京:北京大学出版社,2022.

[23] 周建新.跨国民族研究:中国的话语建构与表达[J].世界民族,2020(5):1-12.

[24] 邓玉函,秦红增,陈子华.跨境民族走廊新视野:口岸人类学初探[J].社会科学战线,2018(12):20-27.

[25] 马戎.如何认识“跨境民族”[J].开放时代,2016(6):199-211+11.

[26] 周荣.推普助力脱贫攻坚的云南担当[J].云南教育(视界时政版),2019(5):8-9.

[27] 邱泽奇.重构关系:数字社交的本质[M].北京:北京大学出版社,2023:20.

[28] 黄少安,王麓淙.民族地区语言扶贫的经济理论基础和实证分析[J].语言文字应用,2020(4):26-36.

[29] 马戎,潘乃谷.赤峰农村牧区蒙汉通婚的研究[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1988(3):78-89.

[①] 受访者系社区工作人员,彝族,女,40岁。访谈地点:楚雄市栗子园社区。访谈时间:2023年8月26日。

[②] 受访者系社区居民,白族,男,65岁。访谈地点:临沧市永和社区。访谈时间:2023年8月2日。

[③] 受访者系社区居民,纳西族,女,60岁。访谈地点:丽江市义尚社区。访谈时间:2023年8月12日。

[④] 受访者系社区居民,佤族,男,56岁。访谈地点:临沧市永和小区。访谈时间:2023年8月1日。

[⑤] 受访者系社区居民,傣族,男,63岁。访谈地点:临沧市永和小区。访谈时间:2023年8月5日。

[⑥] 受访者系社区居民,回族,男,50岁。访谈地点:大理市万花小区。访谈时间:2023年8月17日。

[⑦] 受访者系社区居民,纳西族,女,50岁。访谈地点:丽江市义尚社区。访谈时间:2023年8月9日。

[⑧] 受访者系社区居民,回族,男,55岁。访谈地点:楚雄市栗子园社区。访谈时间:2023年8月29日。

[⑨] 受访者系社区居民,彝族,男,55岁。访谈地点:楚雄市彝人古镇社区。访谈时间:2023年8月24日。

[⑩] 受访者系社区居民,傣族,男,30岁。访谈地点:昆明市关上中心社区。访谈时间:2023年7月22日。

[11] 受访者系社区居民,白族,女,43岁。访谈地点:昆明市金星社区。访谈时间:2023年7月17日。

[12] 受访者系社区居民,纳西族,女,60岁。访谈地点:丽江市义尚社区。访谈时间:2023年8月9日。

[13] 受访者系社区居民,纳西族,男,38岁。访谈地点:丽江市义尚社区。访谈时间:2023年8月8日。

[14] 受访者系社区居民,彝族,男,51岁。访谈地点:楚雄市栗子园社区。访谈时间:2023年8月25日。

[15] 受访者系社区居民,白族,男,65岁。访谈地点:大理市万花社区。访谈时间:2023年8月19日。