蔡皋:用一生保护童心

她叫蔡皋,是一位“业余”的绘本画家。她的作品于1993年摘得第十四届布拉迪斯拉发国际儿童图书展(BIB)“金苹果”奖,她是获得此绘本国际奖项的中国第一人;七十六岁时获“陈伯吹国际儿童文学奖”特别贡献奖;七十八岁入围被誉为“儿童文学的诺贝尔奖”的国际安徒生奖(插画家)短名单……

蔡皋的绘本作品老少咸宜,不同年龄的人去看,都会产生各自的感悟。画家黄永玉看过她的作品后感叹,“画得真好啊!湖南有福了”。学者钟叔河说:“蔡皋的画好,文字又比画更好。”艺术与生活从来相生相成,走进她的人生,才能理解艺术是怎样源于生活,生活是如何滋养创作的,也才能深刻体悟诗句“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”的况味。

“记得当时年纪小”

蔡皋1946年出生于湖南长沙的一个书香门第。她是家中六朵金花中的第一朵,在男尊女卑的社会,开明的父母并没有重男轻女的意识,在给她取名“皋”时便寄予厚望,期待她有男子的担当。她后来也不负众望,巾帼胜须眉。

童年的家庭温暖、明亮,蔡皋说“我的感觉和趣味其实都是童年就给了的”。母亲喜欢文学,写信能写得像小说。外婆、母亲、姨妈都是戏迷,孩童时的蔡皋跟随她们看戏,在耳濡目染中记戏文、记角色,回家还尝试把舞台上好看的人物画出来。艺术启蒙在不知不觉中发生,朦胧的艺术感觉和表达欲推动她时常在家涂鸦,甚至还把飞天画到了饭堂的墙上。可贵的是,家人不加限制,也不责备。姐妹几个在床上淘气演戏,把床垫跳出一个大窟窿,母亲也没有生气。宽容给了她自在的童年。

外婆多才多艺,是生活中的多面手。她会染布、纳鞋底、做袜子,也能把一家人的生活安排得节奏分明,活色生香。“春节祭祖,办年饭,小孩子则玩罗汉,玩香棍子,香棍子用来做‘毛姑姑’;清明则为外公扫墓兼踏青;夏至吃立夏坨(长沙人爱吃的一种用糯米做的小吃);秋至则做‘秋至胡椒’;端午包粽子,做雄黄酒,看龙船。”外婆做的胡椒还能治疗胃寒、肚子痛,蔡皋亲身感受过其灵验,这种疗效神奇的单方外婆有很多,还救活过两个小孩儿的命。童年岁月一帧帧翻动,外婆的形象栩栩如生。她给孩子们念歌谣、讲故事,“人一落座,手里拿起她的针线,那些故事就会走针线一样被拉扯出来”。下雨天,孩子不论光脚或穿鞋,外婆都能找出夸奖的理由,让孩子自信满满。蔡皋提起外婆,不尽往事便滚滚而来。

说起生趣盎然的童年生活,蔡皋深情无限,那里有她取用不尽的创作灵感。当时的很多情景、歌谣与故事,她都借由画笔和文字在作品中完成了昨日重现,如“月亮走,我也走,我跟月亮提花篓。一提提到大门口,大门口,摘石榴。石榴三层油,三个姐姐会梳头……”忆往昔,她说:“我要把童年和现在连接起来,记录就是我的针脚。”《月亮粑粑》《好风轻轻》《我们的故事》等书的素材都是源自童年。她的作品如一幅幅风俗画,和汪曾祺、沈从文描画的书中世界遥相呼应,似乎都配有潘安邦《外婆的澎湖湾》的旋律。

蔡皋的父亲和善、乐观、阳光、浪漫。就读西南联大时,他为飞虎队训练过伞兵,获得飞虎队颁发的银质奖章,后来放弃了移民美国的机会。蔡皋回忆父亲时,清晰记得父亲的态度,“如果还有来世,他还要做他自己,他还要找我妈”。简单朴素的言语中流露出父亲的人生态度和对家庭的深爱。蔡皋从小喜欢文学,父亲学经济学,有一阵她看到家里书桌上只有几本政治经济学的书,便问父亲:“你为什么不去学文学?”“闻一多拍案而起的时候,您在什么地方?”父亲质朴地回答:“学经济就是为了好找工作。”他因学经济,没有上闻一多的课。在父亲八十多岁时,她还问过父亲最感幸福的是什么,父亲说他的幸福来自足球赛时一个漂亮的勾腿进球动作。父亲的话语平实、真诚无伪,对幸福的体验具体而微,是独属于个体的生命感受。从他们父女的日常问答里,也能看出女儿的真率不拘和独立思考,还有家庭的自由氛围。

生活在和美宽松的家庭中,亲人的性格和生活态度是潜移默化的不言之教。蔡皋认为家庭是个整体,每个家庭成员担负起自己的职责,孩子自然跟随学习,好比“眼眨眉毛动”,长大后的团队协作之类不必去学,水到渠成。父母工作勤勉,责任心强,从不睡懒觉,女儿都看在眼里,自觉效仿,所以她很小就知道自主安排学习和生活。

轻松的氛围自然也影响了她的性情。她风趣幽默,说自己是“晚熟品种,是水稻的农垦58……我没有催生,我没有添加剂”。她形容姨妈漂亮,是“吓死人的漂亮”,而她和许知远的一段对谈更是让人忍俊不禁。

许问:“您最近的奇遇是什么?”

她做神秘状答:“我不能说吧,我说出来了我怕它跑了。”

许笑说:“偷偷说,不让听到。”

她指了指口袋说:“不要,有录音。”

后来她讲了自己的奇遇:梦见朵朵白云飘过窗口,踩上云是飞翔的感觉。这种充满诗意的梦境和绚丽的感受至情至性,隔了七十几年的光阴,她仍是当年那个纯真可爱的小女孩儿。由此可以理解她为人、绘画、作文一以贯之的风格:元气饱满、自然清新、生机盎然。因她创作的本心简单而朴素,表达自我,抚慰心灵。

蔡皋童年的家庭教养方式,也直接影响到她对孩子的教育。她的儿女都从事艺术工作,非常感念生长在一个宽容有爱的家庭,认为父母“给予他们最好的东西是宽厚的尊重与支持,是他们的精神掩体”。父母每天读书、写作、画画的日常,对孩子是润物无声的身教与环境熏陶。再后来,蔡皋把长辈给她的爱继续传递到孙辈身上。

“只记花开不记年”

蔡家“祖辈中有人留洋做过官,有人经过商”,这种家庭背景,现在看来是优势资源,在当年叫“家庭成分”,成分不好的人都像被施了“黑色”魔咒,其中一言难尽的体验是生命无法摆脱、不能承受之重。蔡皋小小年纪,就被笼罩在时代投下的阴影中,感受生活多艰,命途多舛。上学时,她尽量走小路来躲避路人鄙夷的目光。上课忍受饥饿,就学外婆的方法,“细细地嚼上几颗蚕豆,让牙齿把它们磨得很细很细才咽下去。这样肚子就不叫了,可以继续上课”。晦暗的日子压抑又难挨,但其中深重的生命体验,成了她后来艺术创作的资源。

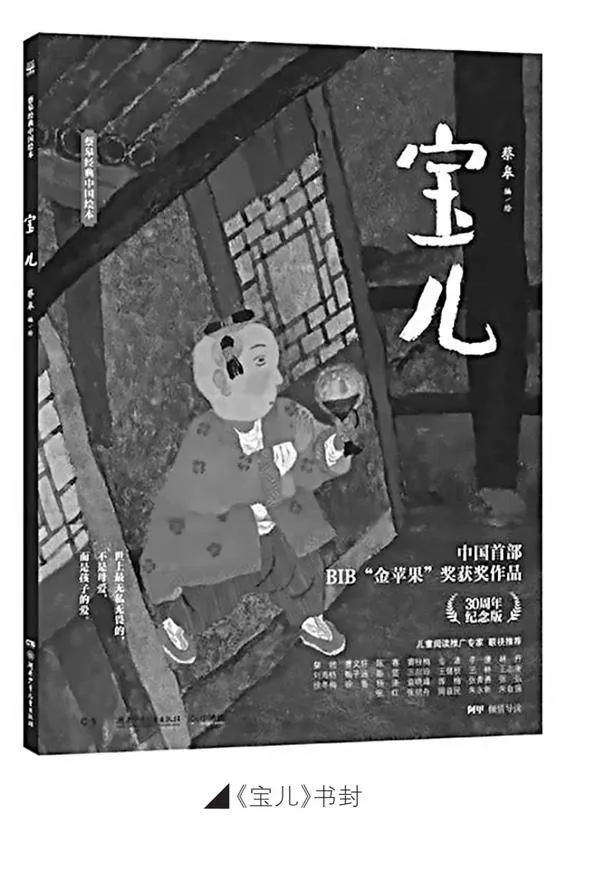

蔡皋画由聊斋故事改编的绘本《宝儿》,“用黑色调来作结构,让它规范着画面”。她认为“实际上,生活就是如此这般地规范一切的”。在她眼里,色彩本身没有好坏,各种颜色是互相成全的,既可用于构图,又能表情达意。宝儿智勇救母时身处的压力环境与心境,蔡皋有切身的体会,所以她在创作时情感丰沛,得心应手。画《宝儿》她只用了二十天,“因为我憋得太久了,画完最后一张的时候,我倒下了,趴在桌子上起不来,太累了” 。作品是从她生命中开出的花,经历是苦难也是营养。

等到她该上中学的时候,很多学校不愿录取她,她只能进一所民办中学。这个学校由民房改造而成,校舍简陋,低矮昏暗。“我一进去就想哭,那里面全部是出身不好的人,各种各样有问题的老师,但是他们都是很好的老师,课堂的教学给我艺术的享受。我现在很感谢他们。”蔡皋像一粒随风而行的种子,任由命运把“有问题”的学生托付给“有问题”的老师。幸运的是,她落在了一片精神沃土上。

学校教育环境宽松自由,学识渊博的老师引导她积淀了扎实的文学功底,培育了她博雅的审美趣味。蔡皋在“一席”演讲中深情地回忆当年的老师说“他们本人就是文学”,还吟诵了《九月九日忆山东兄弟》,语调婉转动听,让人禁不住反复去听去感受,仿佛能穿越时光和她同坐一间教室,亲炙其师。

在特殊情境中,蔡皋也算塞翁失马。得遇良师,并拥有一方安静的书桌,她沐浴了教育黄金时代的余晖,也目送其苍凉离去的背影。1963年,她入读湖南第一师范学校。学校藏书丰富,老师直接让学生们“读莎士比亚,读普希金,直接读《古文观止》,读唐诗和宋词”。她也读雨果、托尔斯泰、巴尔扎克,她的学生时代就是在阅读中度过的。蔡皋的学习目标不是文凭,不是毕业找个高薪职位。她单纯喜欢文学的美妙,享受阅读的快乐。至今,兴之所至时她仍能流畅背诵一些名篇佳作。她说:“老师不文学的时候,我自己就在那里文学了。”这是一种自主学习的入境,她笃信读一肚子学问胜过漂亮的成绩。今天看来,这无疑是“自毁前程”,但她如其所是地成长,也从而走向自己的广阔与可能。蔡皋认为“语言和文字是对孤独最有效的对抗,人们用它们构筑各式各样的船只去抵达理想”。在博览群书的过程中,她对阅读有切身的体会:“儿童阅读要紧的就是兴趣。什么穷其究竟,什么标准答案,烦人咧!”“读得多了,你自己就会比较哪个好。”后来,她和朋友讨论“唯有读书高”,达成共识——“读书高,是读书的乐趣在高处”。这是在传统的陈腐观念中生发出了全新的体悟。

在艰苦的岁月中,她开始向内心求索,从而一步步走向自己。毛姆说“阅读是一座随身携带的避难所”,诚哉斯言。痴迷于文学,涵泳于经典,广博积累使蔡皋厚培根基,开阔视野,并培养了超越性思维,也从中汲取了充足的生命能量抵御外界的严酷。这使她后来在创作中厚积薄发,从容自如,意到笔随。画《桃花源的故事》时,诗句排着队等她把“心里喜欢的东西画进去”。她觉得“现实的很硬,文学的、艺术的、理想的东西可以软化它”,可敬可爱的老师、古今中外的佳作、自由无拘的学习,是盛开在记忆里的一朵朵花,任何时候想起都芳香四溢。

“只记花开不记年”,“时间也就如同飘香的花树,每天会开出一朵新奇的花来”。学生时代是人生重要的精神成长时期,也是蔡皋审美取向、艺术旨趣和个人风格的发育过程。聆听她的讲述,欣赏她的绘本,阅读她的文章,不论以哪种方式走近她,都能感受到她丰富的底蕴与通透的见解。

“桃花源的故事”

师范学校毕业后,蔡皋于1968年被分配到株洲县文化馆工作。在那里她遇见了学绘画的萧沛苍,两人以画为媒相识、相知,结为伉俪。她自己成分“黑”,又喜欢“黑五类”身份的萧先生,在别人看来显然是“不识时务”,外加她有抗命行为,例如不肯按上级要求举报同事,这样秉持本心做人做事的后果很快便显现出来,她被穿小鞋了,被调到株洲县一个更偏远的太湖公社太湖小学教书。如果蔡皋功利一些,就不会和萧先生结合;如果她世故一些,就不会被下放农村吃那么多苦。但她不愿违心行事,就是要遵从内心,就像她喜欢文学和绘画一样。文艺与审美对人的净化无声无息。

去偏远的小学报到时,丈夫挑着箩筐去送她。天地苍茫间,那段狭窄曲折的山路,像永远也走不完一样漫长。前方是茫然的未知,眼前是新婚的别离,想想那个情境真是令人神伤。他气喘吁吁地前行,她偷偷抹着眼泪在后面紧跟。两人无法并行的崎岖山路,也隐喻了他们初入社会、世路艰辛的那段人生。

学校由一个唐代的古寺改建,坐落在群山环绕中。寺院内有一棵六朝时种的松树,一直到她离开时,那棵树还活着。每当校园的钟声敲响,山鸣谷应,颇有禅意。来这个学校,她教课也当班主任,白天上课,晚上改作业,还要干各种农活儿,从砍柴、担水、挑塘泥,到打油茶、晒茶、磨茶,什么活儿都干,春插秋收累得她想哭。心爱的绘画被挤进生活细缝里,她只能忙里偷闲画几笔。

一开始,蔡皋和很多人一样,认为农村代表贫困落后,心里特别委屈。后来她渐渐适应了,并有了新的发现与生命体验。农民纯厚善良,没有那么多“阶级斗争”,对身为老师的她喜欢又亲近。孩子们活泼可爱,清澈单纯,她喜欢融入孩子生活的创造性教书工作,孩子也以稚朴的方式表达他们对蔡老师的体恤与亲爱,送来野花、红薯、鸡蛋。诚如沈从文所言,“忠诚地活着,担负起自己那一份命运,不问所过的是如何贫贱艰难的日子,也从不逃避为求生而应有的一切努力”,她慢慢发现乡村的草木山川间、烟火日常中处处充满生机与趣味,也越来越喜爱这里。

六年的乡村生活,清苦艰辛“劳其筋骨”,也快乐充实“曾益其所不能”。眼中的万物可爱逐渐消解了她心中的消沉和灰暗,她的心情明媚鲜亮起来。生活虽粗陋,她总能从日常点滴中发现趣味的折光。“当时只是平常事,过后思量倍有情”,乡村生活是她刻骨铭心的一段生命时光,其间无意识的经验积累,成为她日后创作的多彩素材库和源头活水,不断助产出新作品。忆及当年,她觉得“没有那段生活就没有我的绘本”。在画陶渊明笔下的桃花源时,记忆中的花与树、人与物、事与情都自然而然地从心头来到笔下。她画乡村宁静的日常生活,也画内心的憧憬与浪漫,借他人酒杯,浇自己的块垒。《桃花源记》原文中的“率妻子邑人来此绝境”一句,和当年丈夫肩挑女儿和奶粉尿布前来的画面很是贴合,她画起来更是笔随情动。她以自己的生命体验进行了感悟过滤和认知转化,活出了现实中的桃花源。

这段经历也影响到她后来的生活,进城住上楼房后,她把桃花源的故事延续到屋顶上的空中花园里,在那里有滋有味地经营自己的园艺日常。那里有花鸟虫草,有瓜果菜蔬,有四季变换,有荣枯代谢,她看花间的蜂飞蝶舞,也看天边的日升月落。“快乐是种能力,来自生成与吸收”,别人熟视无睹的生活细节,都能成为她眼中的趣味、心底的喜悦与纸笔的抒发。

蔡皋的人生态度很像苏轼,苏轼不论被贬到哪里,都能随遇而安。她说:“虽然所有的欢喜皆有不欢喜卧底,但我把它们加起来喜欢。”以审美的眼光观照人生的悲欢,能使境随心转。“人不堪其忧”时,他们能“不改其乐”,在不同的生活境遇中总能有不同的感悟,并开发出自己的诗意和远方。苏轼在颠沛流离中创作了大量的诗文作品,还自我调侃“问汝平生功业,黄州惠州儋州”。蔡皋把艰难困苦也都转化成了艺术营养、灵感与哲思,一一注入作品。 “有些人能感受雨,而其他人则只是被淋湿”,她与苏轼的人生际遇不同,但人格气质上有相通之处。艺术创作能净化情绪,蔡皋说“我的审美救了我,我看到绿颜色,看到太阳初升,看到朝霞,我就好了”。李娟也有同感,她认为写作是自己的一个出口,“否则我可能会是一个怨气冲天、很不讨人喜欢的人”。加缪的表达则是“我为了不犯罪而选择了创作”。

1975年,蔡皋进入株洲县师资培训班任美术教师,不久后被调入县中学工作多年。她喜欢画画,“一辈子做梦都想去美术学校,但是因为出身问题一辈子都去不了”,当画家的想法还被批得一塌糊涂,但心之所向,她就是“无孔不入地喜欢”,在能接触到的连环画和杂志中,她挑最好的不断临摹。为学校画墙报做宣传活动都是她的练习机会。也是在这样的过程中,她的技艺不断精进,开始引人关注。

“一蔸雨水一蔸禾”

1982年,蔡皋被调到湖南少年儿童出版社,从事编辑和绘本工作。终于有机会能倾情投入做自己喜欢的事了,她的喜悦在胸中鼓荡。到出版社的第一天,她感觉整个人都特别轻盈,“走路像风一样”,她想慢一点细一点体验这种喜悦。

生活向她展开了宽广的画布,蔡皋倍感鼓舞,决意用加倍的热情和努力回报这个机会,极力做好工作。她把出版社当作大学,边学边做,既博采众长,也师法自然。做绘本是她教师工作的另一种延续,她懂孩子、爱孩子,自己也像孩子一样清明纯净。从学校到出版社,蔡皋换了一种方式亲近孩子,以绘本引导儿童阅读,培养其审美能力。在适宜的环境中,她多年的生活积累萌发出各种灵感创意,以色彩、线条、韵律和节奏纷纷展示出来,《七姊妹》《海的女儿》《干将莫邪》《李尔王》《晒龙袍的六月六》等佳作频频面世。长沙有句俗语叫“一蔸雨水一蔸禾”,她觉得“每个人的头顶上都有一块天,都会有雨水的滋润。人心对好的东西总会有感觉,作品不会着急,我也不会着急。好东西是不怕寂寞的”。

1995年,在国际儿童读物联盟中国分会(CBBY)举办的“小松树”奖评选中,蔡皋编辑的绘本《小蛋壳历险记》《贝贝流浪记》《小兔子小兔子当了大侦探》《倍加的樱桃班》揽获了四项大奖,引起“小松树”奖创办人之一松居直的注意。松居直是日本绘本界的代表性人物,他说:“我想见见这家出版社的社长,见见这位编辑。”由此,蔡皋与松居直相识。由此,她向绘本专业领域又迈进一步,之后她和松居直合作出版了《桃花源的故事》。

如果说生活体验是沃土,感悟是种子,那么机会便是云层洒下的甘霖,她的作品自然而然“破土而出”,如一株株禾苗新绿喜人。人们总说机会只属于有准备的人。她准备得太久了,这种准备是不计利害得失的内心执拗,是走过曲折艰辛的不改初心,她等来了自己的雨水,也等来了自己的伯乐,还有知音读者。当年的不公与隐忍都变成了她的“最高奖赏”。

蔡皋的很多作品都和孩子有关,创作时她总能以儿童视角去表达和抒发。她认为孩子的言行中有天启,所以她称孩子为“小先生”,还出过一本书,就叫《小先生》,记录观察到的孩子的日常生活。同时,她的绘本多取材于中国传统文化、民间文化,她常在人间烟火、歌谣故事、个人生活中发现吉光片羽,经过提炼、感悟,细密地编织成一册册锦绣。她的画融合了中国传统文人画和民间画的风格,涉笔成趣,灵动明快,意蕴丰富。无论是花鸟鱼虫还是器具人物,处处显现质朴、安宁的气质,以及个人的独特体验感受,同时流露出冲淡平和、豁达乐观的哲学意味。如《桃花源的故事》《晒龙袍的六月六》《孟姜女》《花木兰》等都蕴含中国人朴素的生命态度。这是审美境界,也是生命境界。

因为没经过专业学习,她的画风中没有什么条框拘限,她以朴拙不加雕饰的笔触来抒情写意时,显得更加随性自如,也更好地实现了简淡与温馨的和谐。即便有专业学习,她猜想自己也“只会学,不会被捆绑,不会钻进去出不来”。王国维在《人间词话》中写道:“入乎其内,故能写之。出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气。出乎其外,故有高致。”她深知艺术创作的规律。

蔡皋是个真率随性的人,以平常心做事做人,“我做作品是有话可说才做,有感受的时候才做。有些是给成人看的,有些是给儿童看的,还有些是给自己看的”。这使得她的作品有种自然天成的品质,没有为文造情的刻意。她喜欢记笔记,多年来记录了很多日常生活中的诗意瞬间和奇思妙想。每一次发现的惊喜,都像电影《心灵奇旅》中的二十二号初来地球,找到了灵魂的“火花”。因为在她眼里,万物有灵,读、写、画都是灵修方式。寥寥几笔勾勒的简画,配以散淡平实的点睛文字,加上有趣的主题,别致的细节,无一不显现她的活跃思维与生活情趣。

虽历经生活的一路颠簸,走过泥泞坑洼,她的赤子之心却不染纤尘,始终保有敏锐的感知力,总能在不经意间捕捉生活的精彩与闪光。她穿越黑暗,自己成为发光体,她的目光把平凡朴素的人、事、物都照亮,并散发出暖意。一次在她的空中花园接受采访时,突然下起雨来,采访组人员一边伸手挡雨,一边劝她快回室内,她却兴奋地仰起脸来接雨。心理上一直像个调皮的孩子,创造力才源源不竭。“笔记是一种抚慰,也是一种恨无长绳能系日的弥补吧。”她的很多笔记本,随便打开一册都是诗画相得益彰的页面。编辑们发现这一宝藏,从中摘录一些出版,便是受欢迎的作品,日前出版的《人间任天真》便是她最新的散文集。

谈到自己的作品,蔡皋形容“它像是一泓清水,不大不小刚好照见我的天光和云影,照见我的生活”。她努力把最好的东西给童年,认为“不给童年,会耽误多少人一辈子”,所以她的创作把生活与理想合二为一,用一册册绘本丰富并守护无数孩子的童心。

画家黄永玉看过蔡皋的作品后感叹,“画得真好啊!湖南有福了”。学者钟叔河说“蔡皋的画好,文字又比画更好”。这些“好”会惠泽更多人,也需要更多人去慢慢品味。

名人传记2024年12期