未曾远去的“背影”:纯粹君子刘伯明

刘伯明(1887—1923),名经庶,字伯明,江苏南京人。少时就读于汇文书院(金陵大学前身),早年曾游学日本,后赴美深造,获哲学博士。1915年归国,受聘于金陵大学和南京高等师范学校。1921年南京高等师范学校的一部分改为东南大学(简称“东大”),刘伯明任哲学教授、代理校长等职。他儒雅的为人之道、独立的人格之风和对教育的执着,令人敬仰。他所倡导的教育方式和教育思想,至今仍具有现实意义。

在20世纪20年代崛起且声名日隆的东南大学,其成功不仅源于校长郭秉文的办学才干,还与另一位领导者刘伯明的贡献分不开。正如当年北京大学的辉煌,既是蔡元培的勋业,亦少不了蒋梦麟的成就。刘伯明从1919年出任南京高等师范学校史地部主任、训育主任,到1923年去世前,先后任东南大学文理科主任、行政委员会副主任、哲学教授以及代理校长,经历了从南高师到东南大学发展、壮大、辉煌的过程,是一位名垂校史的重要人物。

刘伯明在东南大学被奉为“魁宿”,不仅因其道德,还因其学识。他除精通英文外,并晓法文、德文,又习希腊文与梵文,以便直接阅读古希腊及印度经典著作,这在国内学人中并不多见。他在日本留学期间,一度师从章太炎习《说文》及“诸子”,故有较深的国学根底;在美国西北大学留学三年,有“乃西北研究院中之第一高才生乎”之美誉。他熟稔中西文化,所撰博士论文《老子哲学》受到美国学界的高度评价——“诧为哲学界之杰作”。回国后讲授西洋哲学,其学问在当时为众多学人所敬佩。

然而,刘伯明未能在自己的学术上续写存史一笔,却甘愿成为一株凤栖之梧,为他人撑起一片蓝天,于校务中鞠躬尽瘁。

一心向学尽瘁教育身先卒

1911年,刘伯明赴美留学,入西北大学研究院,攻哲学及教育。他生活朴素,仅有旧衣两三套,绝少新制,其他费用更省,唯书籍一项则毫不吝惜,室中哲学书籍几夺桌椅床榻之地。除却上课外,他终日枯坐一室学习,一般嬉戏好动的美国学生视之,疑其为“病夫”。殊不知,此君为西北大学研究院中之第一高才生。每年暑假,刘伯明都充分利用这一宝贵时间,到他所羡慕的美国东部大学参加暑期研习。当时,暑假中迁至他校就读的中国留学生较为普遍,但不少人易校,或是被该城市所吸引,或为和旧友熟识聚合,或为谈情说爱,唯刘伯明则是殊为少见的“以读书为职志者”。

有一年夏天,刘伯明到芝加哥大学研修,蛰居斗室,终日习德文。酷暑之中,大多人心烦意乱,而室友看到他静坐读书,意态萧然,顿时犹如服了一剂清凉解药,甚感安静。由于学习勤奋,刘伯明在西北大学每年都获奖学金,他还曾希望到哈佛大学去深造,因窘于资金而未能如愿。

1913年,刘伯明获硕士学位;1915年获博士学位,时年二十九岁。这年,他与在美哥伦比亚大学攻读教育学硕士的陈芬资女士喜结良缘,婚后双双回国报效。

刘伯明专心教育事业,当时汇文书院已更名为金陵大学,校长包文延其为国文部主任,教授哲学、哲学史、文学、教育学等,声名顿著。江谦任南京高等师范学校校长,聘刘伯明兼教伦理、哲学、语言诸课。1919年,刘伯明辞去金陵大学教席,专任南高师训育主任及史地部主任。郭秉文继江谦出任南高师校长后,为规划校务,奔走于外事,校内之务全依仗刘伯明代劳。1921年南京高等师范学校的一部分改为东南大学,设校长办公处,以刘伯明副之,他擘画措注益勤,无人可及。

刘伯明除忙于校务外,作为一名哲学教授,亦讲学不倦。他治学专精,曾谓“吾人求学,应超然于名利之外,不以学问炫骇流俗”,又谓“人类不能为物质世界之奴隶,不应当受制于自然,现实世界有不完善之处,人类终须征服之,止于理想世界”。1922年,美国著名教育家杜威在东南大学演说,刘伯明主要承担翻译工作,他翻译得准确且流畅,听众欣服。他还整理出版了《杜威三大讲演》。

刘伯明始终保持对知识的渴求,平素以读书为乐,博览群书。他的夫人在一篇悼念文章中曾回忆称,刘伯明寒暑不论,数年如一日,“每日必读书,若一日不读书,则必觉一日无进步”。他著有《西洋古代中世哲学史大纲》《近代西洋哲学史大纲》等,其文章散见于《新教育》等杂志。

刘伯明平素身体瘦弱,患有胃病,加上工作繁重,体质愈下。地理学家胡焕庸在《忆刘师伯明》中曾提到,杜威来东南大学演讲时,刘伯明为其做翻译,“一鹤发童颜,一面黄肌瘦”,观之令人心痛。刘伯明因身体状况,曾欲辞去学校一切职务,专一授课。但因其才干和影响,校长郭秉文再三慰留,他又勉力为之。

1923年夏天,刘伯明代校长郭秉文主持校政,兼授暑期学校有关课程。秋初又赴湖南讲学,由于积劳成疾,10月底他陡感头痛,经诊断为脑膜炎,当时无法医治,于11月24日病故,年仅三十七岁。临终时,于家事一无所嘱,而只言片语,皆关乎学校。

倡行朴学

著名地理学家张其昀谈及在南高师受业时有三位导师对其影响至深,其一就是具体负责训育工作的刘伯明教授,他以“哲学家而办学,最注重于教育理想”,令其受益匪浅。刘伯明常说,“一所大学的办学,物质方面设备固求完善,但物质较诸精神则居于次位,盖办学如无理想,则校舍无论如何壮丽,校具无论如何珍贵,其及于社会上的功效必甚微薄”。

刘伯明对教育理想的重视,突出地反映在他对南高师及东南大学的学风建设上。当时,每逢开学结业、新年元旦及其他特别典礼,师生欢聚一堂。刘伯明每必出席,对于学风问题常常侃侃而谈,并撰写《论学风》等文章,针砭时弊,倡导朴茂、求实之风。

刘伯明说,“学校中有两种最难调和之精神,一曰自由,一曰训练”,作为一个学者,必须既要有一种自由的精神,又要有一种负责的态度。

刘伯明倡导的这种自由精神,促使当时南高师的教育面貌为之一新。“全校师生无不精神焕发,兴趣活泼,治学成绩斯时最佳,撰述著盛极一时”,这种转变,作为训育主任的刘伯明可谓厥功至伟。

针对当时一些知识分子热衷于功名利禄,导致学术界出现浮躁、逐利之风,刘伯明深以为忧,强调为学必须能“不为燥湿轻重,不为穷达易节”,并先后撰写《学者之精神》《再论学者之精神》等文,重提学者之本:一个真正的学者必须具备自信、自得、操守、求真、审慎的精神。

他从倡导治学中的负责态度出发,特别注重学者应有的社会责任感,认为真正的学者需要潜心于学问,致力于专门研究,但不能脱离社会生活。

“诚朴、勤奋、求实”六字,为郭秉文校长提出的校训,亦是当时东大学风的真实写照。对此,刘伯明不无自豪地夸赞说:“吾校同学率皆勤朴,无浮华轻薄气习,而其最显著之优点,在专心致力于学。其坚苦卓绝,日进不已,至可钦佩,实纨绔之学生所不能及者也。”而他本人更是身体力行,孜孜不倦于传授与感化学生,培养学生的社会责任感,给当时的学生留下了深刻印象。有人评价道,南高师、东大学生“学风之良,为全国第一”。

德行宽厚,以恕待人,以诚持己

刘伯明在南高师工作仅几年时间,但影响颇巨。张其昀评誉他“其言论风采,影响所及,至为深远”,已然为当时南高师的“重心”所在,而这归结于他自身的德行和对学校的贡献。

刘伯明“贤明温雅”,诚如著名学者汤用彤对他的赞誉:“以恕待人,以诚持己。日常以敦品励行教学者,不屑以诡异新奇之论,繁芜琐细之言,骇俗以自眩。”在南高师,他的行政职务只是校长办公处副主任,但校中日常事务却集于一身,他任劳任怨,倾其全力。

对于学生,其影响也不可小觑,诚如梅光迪所称:“伯明之于学生,亦无若何特殊之德育训练,而其静穆和易之貌,真挚悱恻之言,自使人潜移于无形之中。”

刘伯明因为直接负责学校日常事务,常常需要左右周旋,处理多方面的关系,但由于“其待人接物,无处不以真面目相与,故在全校中可谓无一与之有恶感者”。

作为教育家,刘伯明对学生关爱备至。他少时家境清寒,游学时虽有奖学金,但为数不多,故刻苦自励。归国后,“遇贫苦力学之士,扶植尤力”。在金陵大学任教期间,他将在南高师兼课所得薪金全部捐给金大图书馆购置图书。在东南大学,为支持贫困学生,以其考“沛然公之遗金”特设贷学金助学法。病重之时,他喃喃独语的总是某系某学生;弥留之际,他竟问夫人陈芬资“你是哪一个系的学生?”拳拳大爱之心,当可明鉴!

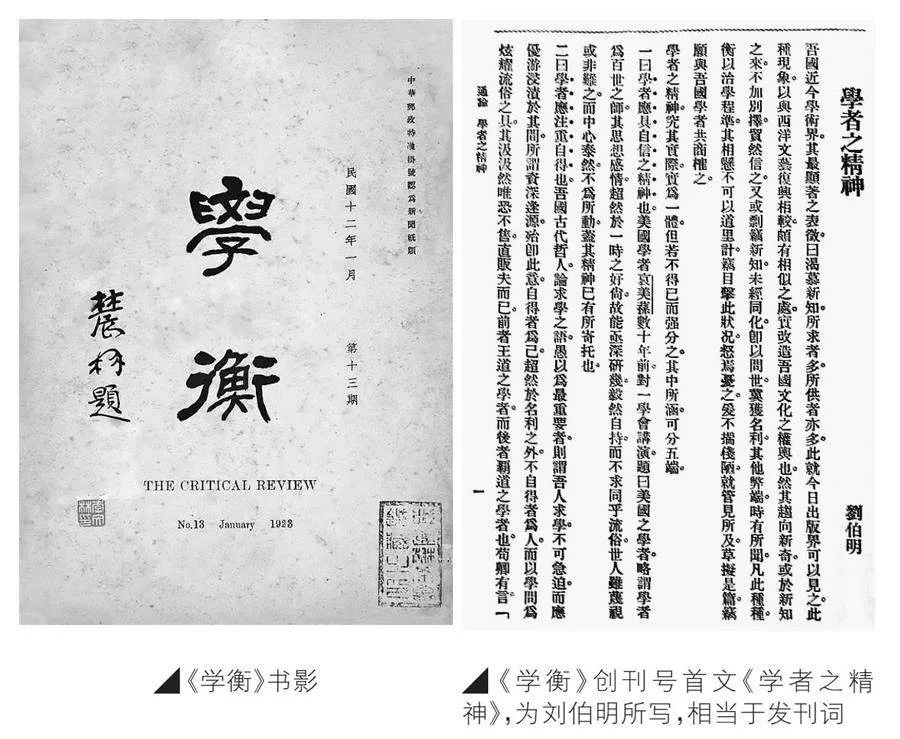

《学衡》是20世纪20年代出版的一个刊物,其作者主要是东大教授,并由此形成了著名的学衡派。说到《学衡》,就不能不提刘伯明,他扮演了既是主将又是保姆的双重角色。在东大期间,他盛邀梅光迪来校任职,梅光迪又介绍著名学者吴宓前来执教,而吴宓又引荐了汤用彤等一大批硕彦,再加上著名历史学家柳诒徵与景昌极、缪凤林、张其昀等东大优秀毕业生,东大一时精英荟萃,人才济济。

作为副校长,刘伯明以自己的行政地位和学术影响给《学衡》极大的支持,使刊物得以顺利问世,并在相当一段时间内影响甚大。至于对学衡派人物的关照,他不避闲言,偏爱有加,称得上“无微不至”。

1923年秋,刘伯明病故的噩耗传来,全校上下一片悲切,东南大学特以南高院大会堂命名为“伯明堂”,以资纪念。此为全国高校专为学者命名之先例。为了表示对刘伯明的哀悼和纪念,吴宓在《学衡》第二十六期特意将他的像置于卷首,并请郭秉文校长撰写了《刘伯明先生事略》附录于后。吴宓在追悼会上还特意撰写了长达二百二十四字的挽联:

以道德入政治,先目的后定方法。不违吾素,允称端人。几载绾学校中枢,苦矣当遗大投艰之任。开诚心,布公道,纳忠谏,务远图。处内外怨毒谤毁所集聚,致抱郁沉沉入骨之疾。世路多崎岖,何至厄才若是。固知成仁者必无憾,君获安乐,搔首叩天道茫茫。痛当前,只留得老母孤孀凄凉对泣。

合学问与事功,有理想并期实行。强为所难,斯真苦志。平居念天下安危,毅然效东林复社之规。辟瞽说,放淫辞,正民彝,固邦本。撷中西礼教学术之菁华,以立氓蚩蚩成德之基。大业初发轫,遽尔撒手独归。虽云后死者皆有责,我愧疏庸,忍泪对钟山兀兀。问今后,更何人高标硕望领袖群贤。

吴宓将此亲书于白布之上,张贴于追悼会场,一时引起轰动。胡适当时途经南京,闻讯也送来挽联:“鞠躬尽瘁而死,肝胆照人如生。”说来,因对传统文化的承继和接纳西学新识的认知各异,学衡派与胡适及新文化运动格格不入,时有笔墨之争。但这并不影响刘伯明的个人魅力,他同样为对手所敬重。

梅光迪一向惜墨如金,为了纪念这位挚友,专门写下了当年与刘伯明在美留学时交往的长篇回忆文章。言及他俩的交往,始于1913年夏天,梅光迪从威斯康星大学转入西北大学,因他人介绍,彼此得以相识。当时刘伯明正在撰写博士论文,即使是暑期也用功不懈。当时该大学文理学院仅有四名中国学生,因此他们很快成为好友。梅光迪了解到刘伯明的许多情况,例如他因成绩优异,连年获得奖学金;又如西北大学哲学系教授劳维尔对刘伯明极为赏识,其硕士和博士论文都是在他指导下完成的。二人交往甚笃,犹如父子,这在中美师生间极为罕见。据说因为刘伯明在校方及教师眼中印象极佳,某次一名中国留学生毕业答辩,因英语很差,不得不用汉语,再请刘伯明翻译,而校方竟破例同意,这完全是基于对他的良好评价。

1932年11月,在刘伯明逝世九周年之际,由柳诒徵、张其昀、缪凤林和倪尚达等学者主编的《国风》半月刊第九期,为刘伯明出版了纪念专号,以表达对这位南高师、东大“高标硕望,领袖群贤”之士的深情厚谊。当年的同人梅光迪、胡先骕、汤用彤、胡焕庸、刘国钧、缪凤林、张其昀等,纷纷发表纪念文章,缅怀他们心中的“大先生”。

对于刘伯明的人格魅力,梅光迪曾这样评价道:“夫享年三十有七,不可为寿,供职教育界,仅及八年,不可为久。又无伟大著述,以留贻后人,而吾人脑海中,于其学术人格,终觉有一深刻之印象者,此何故欤?吾再三寻绎之,盖得两大解释焉:一曰,以其学术与事功合一也。……二曰,以其实行人格化教育也。”

此言极是,刘伯明所倡导的教育方式和教育思想,强调加强对学生的人文主义理想教育,至今仍有着重要的现实意义。

名人传记2024年12期