社区的想象与建构:农村互助养老有效运转的组织机制

摘 要:

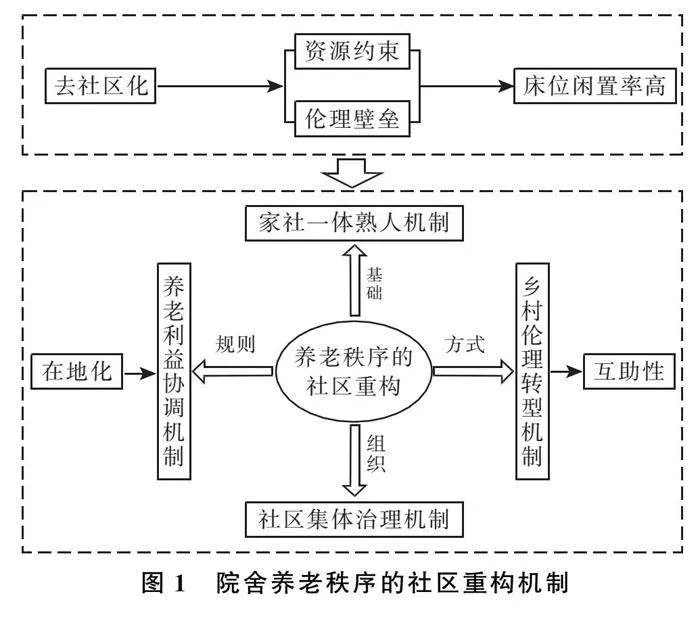

在家庭缺位、行政责任有限和市场发育不完全的背景下,乡村互助养老秩序面临着重大挑战。以农村院舍养老互助实践为例,农村院舍养老床位空置率较高,养老资源闲置,依靠行政兜底,呈现弱互助性,难以建构起互助养老秩序。然而,以在地化、小规模为取向的农村养老院通过养老事务的村庄化、代理化或市场化构建出村社养老的互助性机制。农村院舍型互助养老核心是以“回嵌乡土”方式重塑村庄养老秩序。其中,家社一体的熟人机制构成互助养老的基础,养老利益的协调机制促进养老规则的达成,社区集体治理机制为互助养老提供组织动员基础,乡村社会伦理转型刺激养老方式的选择。因此,为推动农村养老事业的发展,农村互助养老应厚植于乡土社会,坚持老年群体的养老诉求与社区生活系统相结合,探索在地化的社区机制,提升老年群体的幸福感和生活质量。

关键词:院舍养老;互助养老;养老秩序;社区本位

中图分类号:D669.6 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2024)04-0076-10

截至2023年末,我国60岁以上老年人口达2.96亿,占总人口的21.1%①。在农村老年人口不断增加、村庄人口外流日趋严重的背景下,以家庭为主体的养老责任与义务承担方式难以满足老年群体的养老诉求。探索一种低成本、社会化的互助养老模式成为应对农村老龄化问题、回应老年群体养老诉求的重要路径。随着农村互助养老理念的兴起,以村办养老院、幸福院为形式的在地化院舍养老逐渐成为农村社会化互助养老的重要支撑。“十三五”期间,全国各类养老服务机构和设施从11.6万个增加到32.9万个,床位数从672.7万张增加到821万张,养老院舍与机构获得极大发展。而后,增加养老院舍床位,改善和提升院舍养老质量,成为“十四五”期间编织“兜底性养老服务网”的重要指标②。实践中,农村养老院运作出现诸多问题,院舍养老的互助效果不佳,入住率较低,很多处于闲置或停业关门的状态[1]。以山东省为例,该省2013年至2021年建设农村幸福院10031处,收住老年人14826位,平均每处1~2人,幸福院多处于闲置状态[2]。农村院舍互助养老实践的核心是养老秩序的转型与重建。推动农村幸福院建设的高质量发展,要突出其互助性,探寻农村院舍养老的互助秩序何以建立。

一、找回社区:农村互助养老秩序建构路径转型

互助养老是在村庄建立互助合作组织,调动村庄社会资源,以期实现养老服务的村庄自我组织、自我服务。就概念内涵而言,农村互助养老包括广义层面村庄社会对养老事务的组织和狭义层面老年群体的自我组织。前者趋向多元福利主义理念,后者持养老问题家庭化的价值倾向[3]。农村互助养老的核心是建立一种社会化养老模式[4]。就互助形式而言,农村互助养老组织平台包括互助幸福院、日间照料中心、互助养老中心、睦邻互助点等,其中老年协会、村庄养老院是主要实践方式。本研究主要观察养老院这一互助养老形式③。自2012年河北省肥乡县前屯村探索“互助幸福院”的院舍养老实践后,农村以院舍养老为组织形态的互助养老开始进入政策视野,并被各地推广。

(一)农村互助养老秩序建构的行政助推

学界对农村互助养老秩序建构路径的认识主要聚焦于行政驱动和制度内涵两个方面。其一,农村互助养老的建设受行政力量驱动。一方面,在地方政府行政力量的驱动下,不同主体互动形成差异化的互助组织方式。根据福利生产主体差异,农村互助养老实践分为集体组织型、社会组织型与复合组织型三种类型[5]。根据行政主导程度差异,农村互助养老可分为村庄内生型、内外结合型、社会协助型与政府推动型四种类型[6]。另一方面,农村互助养老经历村民自治、村自治和政府治理三个阶段,逐渐形成政府介入的模式[7]。就农村互助养老实践的主体选择而言,在农村社会养老中引入多元力量已成为社会共识,我们需要通过行政驱动形成多元主体的耦合,建立养老互助主体的协调关系。其二,农村互助养老要注重制度建设。农村互助养老是家庭养老照料和国家制度化养老保障体制之外的养老形式,脱嵌于正式制度轨道,依靠非正式规则运行。因非正式规则存在差异化特征,互助养老供给方式和水平亦有差异。乡村社会中的村规民约与养老福利建立联结要依靠特定的作用机制[8]。农村互助养老自发组织需要依靠姻亲和地缘等先赋性关系建立带有约束性的互动规则[9]。随着农村互助养老多元化实践的出现,农村养老福利生产的多个环节面临困境,各地亟待进行互助养老制度化建设和养老福利升级[4]。

综上,在多样化的养老模式探索中,我国逐渐形成以地方政府为主导,农民选择和社会动员共同存在的农村互助养老多中心模式[10][11]。但是,养老问题社会化后,面临着养老责任主体模糊,政府、家庭、市场和社会组织的责任混淆等一系列问题[12]。基于此,本研究立足于不同主体主导养老院运行的组织模式,从激活院舍养老互助性的组织机制出发,进一步厘清农村院舍养老的互助形式和养老秩序的建构机制。

(二) 农村互助养老秩序建构的社区转型

受限于我国家庭养老的文化价值束缚和农村养老服务供给空间缺失,由国家力量主导、以制度建构或资源输入方式形成的养老秩序,容易导致养老服务的空壳化,这就需要我们通过有效举措激活村社组织[13]。面对互助养老“村庄不动”、养老服务供给悬浮、互助秩序失衡问题,探索农村互助养老的内生组织机制,成为构建农村互助养老秩序的基础。在养老责任外溢、养老关系松散化的背景下,强化村庄社会中的地缘、亲缘和血缘关系,重建养老事务的互动关系,成为村庄养老的发展方向[14]。农村社区记忆、乡土文化、熟人社会和传统宗亲观念为农村养老社区化提供基础。

本研究旨在探究农村互助养老的社区基础,阐明多元养老主体的互动何以激活社区互助性。实践表明,农村院舍养老的去社区化实践受养老资源供给和道德伦理的制约,呈现出养老诉求不高、床位利用率较低等困境。在地化的院舍养老实践通过厘清养老责任,建立多元化的养老事务协调方式,培育出养老的互助性。最终,院舍养老互助性的建立离不开养老互助的社会基础、养老规则的达成机制、养老主体的动员机制和养老方式的文化基础等社区性要素的支持(参见图1)。

本研究采用多案例研究的方式,研究资料来源于2020—2023年笔者及其所在研究团队围绕养老事务进行的多次田野调研。之所以选择养老院为研究对象,主要有如下两个原因。一是养老院面向高龄老人提供精神抚慰、生活照料和再社会化等全方位养老服务,不仅存在老年群体之间的自我组织和互助行为,而且涉及村庄、市场和政府等不同养老服务供给主体的养老责任划分问题,因此,养老院呈现出了农村互助养老的复杂性、宽层次和高水平特征。二是随着当前农村劳动力外流,家庭养老照料的投入不足,广大高龄老人的日常生活照料成为建构养老事业的重要面向,而养老院正是回应高龄老人生活照料问题的有效方式和重要路径,提升养老院的互助水平和互助能力有助于高龄老人养老质量和院舍养老的可持续发展。

二、资源闲置与行政兜底:农村院舍养老弱互助实践表征

院舍照顾作为一种社会福利模式,以资源集中和针对化服务的方式强调专业化和集中管理。“从房屋结构的设计、活动设施的配备到膳食营养、健康护理的安排等方面均做出规划。”[15]然而,在乡村社会发展过程中,院舍养老往往忽视村社优势和家庭基础,过度强调养老服务的专门化和养老资源的行政、市场投入,这就造成养老院运营成本过高,同时导致养老院养老服务不能有效对接群众。其中,养老院的互助性缺失与无序状态,表现为养老院资源闲置严重,且主要依靠政府行政兜底来维持养老服务的供给。

农村养老院弱互助性首先表现为养老院资源未能得到有效利用,养老服务与养老诉求不匹配,养老资源供给过多而养老服务悬浮。以河南省HY区为例,全区共有养老机构90家,其中,失能老人照料中心1所,县城日间照料中心12所,乡镇敬老院15所,农村幸福院47所,民办养老院14所(县城2所,其余分布在乡镇)。该区有11家民办养老院床位空置率超过50%。从对养老院的调研来看,床位利用率较低,床位空置成为制约院舍养老发展的核心问题。养老院床位的低利用率说明,选择院舍养老服务的群体较少,养老院服务场域中难以形成老年群体自我组织和自我服务的互助式养老模式。一方面,面对已经建设完成的养老院,院内老年群体不能有效组织起来,以致老年群体对院舍养老产生排斥,不愿进入养老院。另一方面,就养老院的组织基础而言,基层社会未能充分发挥自我组织能力,将院舍式的养老资源匹配到养老需求中,老年群体成为养老服务的被动接受者。

院舍建设大部分来源于财政兜底和行政支持,其本身缺少养老服务的再生产能力。一般而言,针对公建公营的养老院,地方政府采用财政兜底的方式;对于公建民营养老院,地方政府则提供前期的养老院场地、房屋等硬件设施,委托第三方机构运营,并且给予相应的运营补贴或委托打包的项目费用;对于民建民营养老院,地方政府则给予政策倾斜和用地支持等,并给予相应的运营补助。总体来看,政府对养老院的政策支持主要包括运营的床位补贴和老年照料补贴。养老院依靠政府补贴基本可以维持运行。以安徽省合肥市GL养老院为例,该养老院原为敬老院,后经政府改造委托YDS养老机构运营,在承担GL镇五保老人集中供养任务的同时,面向社会普通老年群体提供社会化服务。该养老院改造后有189张床位,目前在院老人有90人,其中五保老人70人。从该院财政支出来看,维持院舍运营的经费大部分来自政府,但其费用仅能维持基本运行。依靠行政兜底的养老院的养老服务功能未能被充分激活,既缺少自我造血功能,又对老年群体的养老服务需求关注不足,这导致其养老服务再生产能力缺失。

养老院的资源闲置和行政兜底特征,折射出其在提供服务过程中老年群体参与的缺失,老年群体仅成为服务接受者。在缺少双向互动的养老服务供需关系中,养老院成为养老的工具,老年群体的自我服务、自我组织和参与感缺失,老年群体及基层社会的潜在资源供给者未能被激活,养老的互助性被弱化,院舍养老成为悬浮于社区之外的独立体系。

三、化解农村院舍养老互助困境的乡土回嵌实践

作为一种集中式、专业化的养老系统,院舍养老冲击养老事务的生活化和社会化模式。但是,受家庭养老人力资源供给不足的影响,院舍集中养老又存在着广阔的发展空间。为实现院舍养老的有序化发展,我们需要激活集中式养老的社会qTb1mFpk9Xl/NaWetLX/bHZLIcTSpjQ3sFItEQGlHyo=性和互助性,融合养老供给的专业系统和养老诉求的生活系统,化解院舍养老的资源和文化约束,破解院舍养老悬浮化困境。从院舍养老的资源与文化来看,各地农村院舍养老因互助主体的主导方式不同而具有不同的运作逻辑,这些逻辑主要有村社自主互助、村社代理式互助和村庄市场型互助三种类型。

(一)村社自主互助:养老事务村庄化

村社自主互助的院舍养老在地化模式,是由村社集体来组织资源建设养老院,实现养老事务的村庄化。该养老供给模式具有很强的公共性,但要求村社集体拥有强有力的统合能力,同时要求村庄社会具有浓厚的互助传统。村干部运用自身的政治身份和社会权威发挥当家人角色,使村社承担着家庭养老的兜底作用。村干部在当家人意识的引领下,运用熟人社会的人情和道德伦理的约束,推行社区养老。此时,社区养老成为扩大了的家庭养老,在一定程度上承担着家族功能。

案例1:浙江省XS县H养老院修建于2009年,建设面积600m2,设有22个房间。养老院最初被村集体纳入村庄发展规划,与村委会办公大楼一起建设。该养老院建设完成后由村集体聘请村老年协会会长负责日常运营工作,并聘请4名本村工作人员协助日常工作。养老院诸事宜由院长向村两委汇报,由村集体负责。目前在院老人17人,主要为本村独居老人,兼收附近村庄的老人。收费标准为900元/月(外村每月多交100元)。养老院仅依靠收费难以维持运转,需要村集体贴钱。村集体依靠集体经济收入以及向乡贤募捐,保持着养老院的盈余状态。谈及举办养老院的初衷,村支部书记认为办养老院就是“子女放心、老人开心,村委关心”,让孩子们安心在外工作,用村集体大家庭的力量来解决他们的大后方问题。

村社集体的统合能力成为以村庄为主体开展养老事务的组织基础。村集体的统合能力使得养老问题成为村庄公共事务,养老服务供给被纳入村庄公共品供给的序列。有集体行动能力的村集体整合村庄内外资源,突破农村养老资源的供给困境。一方面,村集体发动村庄社会力量,如退休老干部、返乡能人、村庄积极分子,参与到养老院的互助体系中来,解决养老的人力资源短缺问题。另一方面,村集体通过统合各方资源,建立养老院经济资源的供给机制,如利用行政项目资源、政策资源、村集体经济资源和社会资源保障养老院的资源供给。长期以来,传统伦理观念成为束缚老人入院养老的因素,而村办养老院成为村庄公共物品后,村集体的组织力量使入院养老具有话语的合法性,重构了养老的社会话语,此时传统的伦理束缚机制被打破,一套对老人入院养老的支持和保护性话语得以形成。

(二) 村社协调互助:养老事务代理化

村社协调互助的院舍养老模式,一般依托公建民营的村庄养老院而形成。地方政府或村集体负责村庄养老院的前期建设,而后以购买服务的形式委托第三方运营养老院。村社集体通过引入第三方力量代为负责养老院的运营,来规避养老责任和养老风险。因农村互助养老具有公共属性,有学者强调引入准市场机制,以提升供给效率,更新服务理念[16]。在这一过程中,村社集体在养老事务中处于幕后的位置,既承担着养老互动中的兜底型事务,又扮演养老关系中的有限责任角色,起到协调养老多方主体互动关系的润滑剂作用。从养老性质来看,村社引入第三方的院舍养老方式,成为带有私人属性的公共品供给模式。政府、市场和社会共同构成养老资源的供给者,但三者的资源供给方式存在差异。政府和村集体负责养老规则的输入和养老平台的搭建。市场主体通过嵌入村庄,以服务外包的形式供给养老公共品,运用市场规则明确养老的义务和权利,建构养老的互助规则。养老事务代理化通常出现在村社集体统合能力不足、养老互助责任模糊化的村庄。它能够降低村社的养老成本,并充分运用在地化的熟人关系。

案例2:安徽省FX县S养老院成立于2019年。政府出资将S村拆迁安置后的社区公共用房改造成拥有厨房和标准化床位的养老院,总共投入700万,建设床位41张。该养老院建成后由县民政部门经过招投标,委托S养老机构运营。村集体协助处理养老院基础设施的维修等后勤工作。S机构在村内聘请4名工作人员负责买菜、洗衣做饭、护理和保洁等日常工作,其中负责人为村退休妇女主任。入院老人从最初的几人逐渐增加至36人,这导致既有床位难以满足需求,目前村集体和乡镇正在沟通,准备建设养老院的二期工程。入院的老人多为本村或附近村庄的独居老人,院方按1065元/月的标准收取养老费(外村增加500元/月,半自理群体增加300元/月,全失能的增加470元/月)。在村庄中办养老院的优势是老年群体和护理员之间彼此熟悉,这就增加了情感照顾的投入度,减少了沟通成本。白天能够行动的老人可以到自家遛弯,也可以去老年活动中心参与村庄老年人的活动。对于那些自理程度差或精神不正常的人,养老院会组织他们开展院内相互照料,并给予那些提供照料的老人一些费用减免。

权责关系是村社养老需要面对的核心问题。通过养老事务代理的形式可以建立对等的养老权责关系。首先,收费可以进一步优化机构与老人的关系。村庄中想进养老院的老人比较多,通过收费可以筛选一部分有自理能力却存在搭便车行为的老人。其次,收费有助于规避村集体与农民之间的关系。第三方机构与老人之间是相对陌生且明晰的关系,而村庄与老人的关系是多元复杂的,带有集体性质,具有公共服务性。若是村集体来负责养老院的运营,其就会承担集体义务,养老的责任主体发生转移,村集体在遇到问题和矛盾冲突时,难以协调。而且,在购买服务的权力关系中,第三方主体直接和民政局对接,不会同村集体产生直接隶属关系,这就杜绝了很多人情现象。

(三)村庄互惠互助:养老事务市场化

村庄市场互助模式是建立在市场方式基础上的养老事务互助模式。养老事务市场化是村庄市场型互助模式的核心。一方面,该模式建立市场契约关系,以明晰家庭和市场的角色;另一方面,村庄社会力量运用市场角色规避养老风险,建立养老互动的契约关系。此时,村集体在养老事务中承担有限和微弱的责任,负责养老院的监管和养老事务的矛盾协调工作。就互助内涵而言,村庄市场型养老院,实际是村庄有公心的人或社会爱心人士运用市场规则、依托村庄社会的乡土情感和人情关系,参与到养老事务中。此举既充分激活并运用村庄小微资本的资源优势,又发挥熟人社会中的情感互动,同时为家庭养老提供可选择的市场化路径。养老院的村社机制和市场机制的叠加生成了双重优势,以村社互助的形式降低养老成本,提升院舍养老中的情感关联和照料支持。

案例3:浙江省XS县P养老院于2010年由一对60多岁的退休老板夫妻回村修建。该养老院占地5亩,拥有一栋4层楼房,建筑面积2200m2,设计60个房间,房间和配套设备花费400万,其中政府奖补200万。收费标准为普通老人900元/月,生活困难的老人600~700元/月。养老院也接受生活不能自理的老人,最高收费2500元/月,但是照料的材料费用自己出,如尿不湿等。目前院内服务人员6名,夫妻两人和儿子负责日常的照料,2名工作人员负责打扫卫生、给老人洗澡、换尿布,1名工作人员负责烧饭。在院老人高峰时达到100多人,床位长期处于高利用状态。现在只有46人,最大年纪97岁,最小50多岁(有残疾,行动不便),80岁以上老人41人,80岁以下5人。养老院13年间共接收社会捐款10万元,日常运营依靠养老费、政府的床位补贴和非自理群体的护理补贴,基本可以维持自给自足。护理员也都是本村在家赋闲的低龄女性老人,他们有劳动能力,照顾也尽心。该养老院的举办者谈到初衷时提到,“在村庄办养老院肯定是不赚钱,自己也没贴多少钱,当时建设用地村里帮忙解决,后期运营中的很多问题也是村里出面协调”,“我们也不指望养老院来赚钱,每次回家看到老人没人照顾也挺心疼,年龄也大了也想退休,就想着回村为家乡做点儿事情”。

相较于在县城等地方建设的养老院,村办养老院一方面主要依靠市场力量,另一方面还具有非正规性和嵌入性的特征。养老院运营主体并非完全意义上的资本,而是带有乡贤性质的村庄富裕群体,因此,村办养老院兼具资本和村庄双重特征。运作过程也不强调服务的专业性和正规化,反而具有非正规性,依托村庄熟人关系,讲究护理的责任感。院长认为,“住在这里的都是子女不在家,自己就要担负起家长的责任,自己也熟悉老人的情况”。即便是采取市场化的形式建立养老的契约关系,养老院也并非以谋利为取向。养老院的盈利主要有两个来源,一是政府扶持政策提供相应的补助,二是赚取举办方自身的剩余劳动力。

村庄养老院以养老事务的村庄化、代理化和市场化的形式,形成院舍养老的三种互助类型。不同形式的村庄院舍养老互助说明,农村养老院的建设应当以社区为依托,实施在地化的集中互助。它能够通过多元机制有效解决农村院舍养老的主体统合、资源供给、规则达成和养老事务的利益链接问题,构建院舍养老的秩序(参见表1)。

四、农村院舍型养老互助性建构的社区机制

农村院舍养老的两极分化表明,乡村养老秩序的达成不能以一种离土化的方式,单纯追求规模化、专业化、市场化或行政化,而是需要一种充分融入社区生活和农民家庭生活的养老实践。前者是弱互助性、纯市场化的逻辑,而后者是在地化和互助性的社会逻辑。有研究将农村盘活宅基地资源,打造农村养老社区、建设微小养老院的方式称为嵌入式养老[17]。农村在地化院舍养老通过重塑社区养老秩序形成对社区的想象。农村院舍养老的在地化实践分别通过不同形式达成以社区性为核心的养老秩序。养老秩序的社区性通过运用乡土社会资源开展组织动员、建构公共规则,使院舍养老具有互助内涵。家社一体的熟人机制构成互助养老的基础,养老利益的协调机制促进养老规则的达成,社区集体治理机制为互助养老提供组织动员基础,乡村社会伦理转型刺激养老方式的选择。

(一)互助养老的基础:家社一体熟人机制

村社与家庭是开展农村院舍互助养老的基础。实践中,当农村互助养老超越家庭空间,甚至通过空间再造建立专业的养老系统时,以家庭为基础的养老责任重塑成为养老秩序再造的核心。熟人社会的组织基础在农村养老的社会化秩序建构层面发挥着重要优势。

农村互助养老的村庄建构包括养老互助的制度基础、情感基础和集体行动能力,它们成为发育在地式社会化互助养老的社会基础。一是农村养老秩序的制度基础。长期以来,农民以土地为养老保障。土地成为村社集体与农民紧密关联的利益纽带,村社集体借助土地这一纽带不断提升自身行动能力。二是村庄蕴含的情感成为老年群体连接社会的纽带。养老院的专业系统将老年群体与社会生活系统切割开来,忽视了老年群体对生活的诉求、对乡土的依恋和对社会关系的向往。重新社会化是老年群体实现自我价值,找回个人意义感和归属感的有效路径。村庄社会为老人的社会性生活提供空间。三是村社集体的行动能力成为院舍养老的重要支持。村集体在主导村庄养老院运作过程中,统合多元主体,建立风险分担、责任制衡和分流治理的机制。同时,村集体还调动村庄资源,运用公共监督和村内信任关系对村庄志愿者进行动员,控制院舍养老成本[18]。

家社一体是院舍在地化养老的核心基础。养老院通过社区在地化的形式将院舍养老融入社区日常生活实践。一方面,村庄中的养老院成为老年群体对生活照料等养老诉求的空间表达。另一方面,这类养老院还利用村庄社会的生活系统,弥补入院养老群体的社会性诉求,如社会融入、与人交往等,进而提升老年群体的参与感和归属感。在当代社会,老年群体通过家庭参与社会活动的机会十分稀少,有效回应老年人对生活照料、情感慰藉和社会参与的多元诉求成为老年秩序建构的重要挑战。无疑,在地化的养老院成为同时提供生活照料、社会参与和情感慰藉的方式,重新建立了老年群体与社区的联系。

(二)互助规则的达成:养老利益协调机制

构建养老利益的协调机制是解决养老问题的重要方式。去社区化的养老院模式仅有单一福利供给主体,村社力量被排除在养老规则的互动主体之外。在地化的村庄养老院通过养老事务的公共化使村社集体重新承担起养老角色。而在这一过程中,养老规则的达成可以有多种途径。一是社群机制。在养老规则的建构和利益协调过程中,村社集体依靠村庄社会内部的情感、伦理与价值等地方性社会规范构建养老事务的共识。而对规则的监督和约束,村庄集体则凭借内生的社会性权威和村庄舆论来实现。二是行政机制。行政机制是依靠政府的制度倡导和政策支持,通过公建的形式支撑起农村养老院的硬件投入。与此同时,作为行政机制的委托代理制在村庄院舍养老中相伴而生,形成院舍养老的行政兜底模式。行政机制嵌入社区之中,能够利用社区资源拓展养老院的互助面向。其三,市场机制。构建养老规则的市场机制,是在村庄社会中引入市场主体,利用市场交易秩序和契约关系来建立养老秩序。市场机制能够提升养老资源配置的效率,有效匹配养老需求。同时,市场主体在地化亦能使市场主体受到村庄的约束,克服市场谋利性弊端。

多样化利益协调机制的出现,为建构养老规则提供了可选择路径。村社养老时期,养老事务虽然由村集体主导,但是运作规则是私人性的,依赖于村集体的主体性,其他群体参与性不足。推动社区参与院舍养老规则建设,需要建立市场和行政机制的在地化实践模式,即应当建立一种由社区统筹,政府、市场等多元主体参与的养老模式[19]。市场机制、行政机制和社群机制的出现,使院舍养老有效规避了互助水平低、持续性不足等问题,有利于建立养老事务的公共规则,维持在地化养老院建设的长效性。

(三)互助养老的组织:社区集体治理机制

互助养老的组织离不开社区的动员,依赖于社区集体治理机制。一方面,社区集体治理机制,形成村社集体调动村民参与的组织能力,有助于调动村庄力量,建构院舍养老的互助机制;另一方面,社区集体治理机制,有助于厘清养老主体的责任与义务。

首先,当养老事务被纳入村庄治理事务中时,村干部的公心被激活,他们开始回应群众的诉求。在当前基层治理行政化的压力下,村干部职业化突出,大部分精力用以回应行政命令,这导致村集体与农民关系疏离,引发国家与农民互动的“最后一公里”困境。养老院的建设和运营被纳入村庄公共事务后,增加了村干部与农民互动的机会。在回应诉求的沟通与互动中,村庄形成了对养老事务的公共议事机制,养老事务的公共性得以提升。

其次,面对入院养老这一市场化的契约交易行为,村社集体将其转化成村社互助行为。在院舍养老模式下,村社集体承担了许多隐性成本,如水电费、人员招聘、日常管理中的矛盾纠纷协调等。实际上,这构成缔结养老契约关系的信任机制与互惠机制。此外,养老院的核心运营力量仍是村庄积极分子或退休干部。他们活跃在村庄社会中,曾经当过村干部,有公心、有权威,也被群众认为是“当家人”。一方面,他们代表着村集体的力量;另一方面,这些群体参与到养老院的事务中需要村书记等人的组织和动员。

(四)养老方式的选择:乡村伦理转型机制

乡村伦理与价值转型构成院舍在地化互助养老的文化基础,是院舍养老被民众接受的关键。在广大中西部农村,家庭资源普遍十分有限,难以支撑高水平家庭养老。与此同时,我国社会财富供给水平也不足以支撑养老服务的普惠化和福利化。在家庭缺位、行政责任有限和市场发育不完全的现状中,乡村养老秩序面临着重大转型。在此背景下,乡村养老实践出现一些探索性尝试,拟家庭化的养老方式日渐凸起,如搭伴养老[20]、女儿养老[21]等。搭伴双方发挥类家庭功能,以应对家庭资源配置不足和家庭社区性弱化的困境[22]。它是家庭养老责任分配博弈、斗争、妥协过程中进行的“养老自救”行为[23]。村庄院舍化养老在农村养老社会化的背景下应运而生[24]。

村庄社会价值转型为入院养老提供了可为空间。村庄伦理和舆论约束有助于建构养老秩序。养老秩序的规范系统具有双重意涵。一是依靠道德、伦理等孝道文化形成的约束机制。有学者认为,家庭支持系统由文化规范约定的责任、义务和道德伦理所组成[25]。村庄社会舆论体系成为家庭约束的保障力量[26]。养老秩序的家庭规范系统明确家庭的养老责任,并建立约束机制。二是基于血缘和亲缘关系,在长期互动中形成的情感支持系统。养老责任的实现,不仅依靠规范化的约束与规制,而且建立在家庭亲密关系的基础上。子女养老的责任感来自亲子间的亲密关系[27]。受限于当前乡村社会价值与文化转型,乡村社会舆论正在从传统的文化伦理规范转向强调社会回馈、乡村志愿服务等价值,一种新的乡村文化规则正在形成。在这种规则下,乡村社会对多元化的家庭养老方式将更加开放和包容。与此同时,在地化的院舍养老还能弥补家庭养老的情感缺失,为老年群体提供情感支持。

五、总结与讨论

在当前社会资源供给有限、家庭养老秩序离散、养老市场发育不成熟的背景下,发挥村庄社会优势、探索村社互助养老成为应对农村老龄化问题的重要支撑。但是,受限于农村互助养老形式的多元化,农村互助养老呈现出两类极端。一种是以专业化、规模化和标准化为取向的养老院。它是去社区化导向的,实践中受到资源的约束和伦理挑战,床位闲置率较高,难以持续,具有弱互助性。一种是以在地化、小规模和社区性为取向的养老院。在地化的村庄养老院兼具养老和互助功能,通过多种形式突破资源和文化的束缚。本研究发现,院舍养老要想实现有效运作,关键在于建立社区机制,重构养老的社区面向。家庭与村庄高度互动融合成为院舍互助养老的基础,养老利益协调机制的建立促进养老规则的达成,社区集体的治理机制为院舍互助养老提供组织动员,乡村社会伦理转型为院舍互助养老提供可为空间。因而,建立农村院舍互助养老的长效性,须重构互助养老的社区性。

这启示我们,建立农村院舍互助模式的长效化和可复制性,推动农村养老事业的建构,是一个系统工程,应立足农村社区的发展与治理过程。首先,农村养老是农村社区治理的重要组成部分,提升社区治理能力是建构互助养老的重要前提。这需要提升村集体组织的战斗力,强化村集体为民服务的意识,重塑村干部与农民的联系,建立自下而上的诉求反馈机制。其次,扩展院舍互助养老的参与路径,鼓励多元主体参与农村社区院舍互助养老事业的发展。多元主体的参与构成农村院舍互助养老的活力支撑,他们以多元方式参与到农村养老的互助体系之中,例如,鼓励返乡能人回馈家乡、创办养老院,引导退休干部提供智力支持,等等。这需要地方政府从政策层面加强倡导、引领和鼓励,并提供相应的扶持政策。农村互助养老厚植于乡土社会,应当坚持将老年群体的养老诉求和社区系统相结合,以在地老化的形式提升老年群体的幸福感和生活质量。

注释:

①参见《2023年度国家老龄事业发展公报》,https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202410/content_6979487.htm.

②参见《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》,https://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/202202/20220200039833.shtml.

③本文的研究对象是农村养老院,其在不同的地区称谓不同,如日间照料中心、幸福院等。它主要是以院舍的方式为老年群体提供餐饮、住宿等生活照料。从学理上看,养老院养老又被称为院舍养老、院舍照料。

参考文献:

[1]韩振秋.我国农村幸福院问题、成因及对策——基于五省调研数据分析[J].学术探索,2020,(5).

[2]齐鹏.农村幸福院互助养老困境与转型[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022,(3).

[3]石伟.农村互助养老的多层次供给及其实践检视[J].现代经济探讨,2023,(7).

[4]文丰安.农村互助养老:历史演变、实践困境和发展困境[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,(1).

[5]张继元.农村互助养老的福利生产与制度升级[J].学习与实践,2021,(6).

[6]李俏,孙泽南.农村互助养老的衍生逻辑、实践类型与未来走向[J].中南民族大学学报(社会科学版),2021,(10).

[7]杜鹏,安瑞霞.政府治理与村民自治下的中国农村互助养老[J].中国农业大学学报(社会科学版),2019,(3).

[8]陈友华,苗国.制度主义视域下互助养老问题与反思[J].社会建设,2021,(9).

[9]卢瑶玥,覃诚,方向明.村规民约对农村养老福利的作用机制分析——基于浙江省衢州市28个村的观察[J].中国农村观察,2023,(2).

[10]王彦斌,袁青欢.资源配置、底线公平与欠发达地区农村医养结合——基于福利多元主义导向的反思[J].贵州社会科学,2021,(2).

[11]李俏、李久维.回归自主与放权社会:中国农村养老治理实践[J].中国农业大学学报(社会科学版),2016,(3).

[12]曲绍旭.多中心视角下农村互助养老服务制度发展路径的优化研究[J].广西社会科学,2020,(1).

[13]唐健,彭钢.从模糊失衡到多元均衡:福利多元主义视域下农村社会化养老主体责任反思与重构[J].农村经济,2020,(8).

[14]夏柱智.找回村社:农村社区养老服务的困境与转型[J].江淮论坛,2023,(5).

[15]吕新萍.院舍照顾还是社区照顾?——中国养老模式的可能取向探讨[J].人口与经济,2005,(3).

[16]米恩广.农村互助养老服务准市场供给研究:原因、逻辑及策略[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023,(1).

[17]李鸿渊.嵌入式养老:农村地区农民集中养老新模式探索[J].行政管理改革,2021,(6).

[18]陈义媛.农村社区互助养老的组织基础研究[J].北京工业大学学报(社会科学版),2023,(3).

[19]殷晶晶,班涛.嵌入式福利治理视角下农村养老模式的比较与出路研究[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023,(1).

[20]李永萍.家庭政治视角下的农村“女儿养老”及其形成机制[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,(1).

[21]尹秋玲.“相约黄昏”:农村老年人搭伴养老现象研究——基于代际关系变迁视角[J].人口与经济,2021,(3).

[22]罗茜,贺雪峰.搭伴养老:家庭功能化与农村养老秩序重构[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2022,(1).

[23]田孟.通过婚姻的养老:家庭政治变迁与农村养老责任的代际重构——基于晋西南F村丧偶老年人的调查[J].社会科学研究,2023,(2).

[24]贺雪峰.农村养老模式及其应对——以H省F县调研为例[J].求索,2022,(3).

[25]唐灿,马春华,石金群.女儿赡养的伦理与公平——浙东农村家庭代际关系的性别考察[J].社会学研究,2009,(6).

[26]梁晨.集体记忆、社区舆论与村庄福利:农村家庭养老的持续机制[J].社会发展研究,2022,(1).

[27]韦宏耀,钟涨宝.双元孝道、家庭价值观与子女赡养行为——基于中国综合社会调查数据的实证分析[J].南方人口,2015,(5).

[责任编辑:贾双跃]

Imagining and Constructing Community: Organisational Mechanisms for the Effective Functioning of Rural Mutual Aid for the Elderly

—Mutual help practices in rural residential care homes as an example

Shi Wei

(Anhui University,Hefei Anhui 230601)

Abstract:

In the context of the absence of the family, limited administrative responsibility and incomplete market development, the order of mutual care in the countryside faces major challenges.Taking the practice of mutual aid in rural residential care as an example, the study found that the vacancy rate of beds in rural residential care facilities was high, and that resources for elderly care were left unused, relying on administrative pockets, and displaying weak mutual aid, making it difficult to construct an order for mutual aid in elderly care.However, the localised and small-scale orientation of rural homes for the elderly has revealed the mutual aid nature of village and community old-age care through various types of practices, such as villagisation, agency or marketisation of old-age care. The core of rural institutionalised mutual aid is to reshape the order of village old-age care in a way that is “embedded in the vernacular”. The mechanism of family and community integration constitutes the basis of mutual care, the mechanism of coordinating the interests of the elderly promotes the agreement of rules for the elderly, the mechanism of community collective governance provides the basis of organisation and mobilisation for mutual care, and the ethical transformation of the rural society stimulates the choice of the way to care for the elderly. Therefore, in order to promote the construction of rural old-age care, rural mutual-help old-age care should be thickly rooted in the vernacular society, insist on the combination of the old-age demand of the elderly group and the community living system, and explore the community mechanism of aging on the spot, so as to enhance the sense of well-being and the quality of life of the elderly group.

Key words:residential care, mutual assistance in old age, order of old age, community-based

收稿日期:2024-05-28

基金项目:

安徽省高校人文社会科学重点项目“农村互助养老的多层次供给模式及其实践检视”(2023AH050018)。

作者简介:

石伟(1993—),男,安徽大学社会与政治学院讲师,博士。