从嵌入到融入:村规民约的实效性转化机制

摘 要:

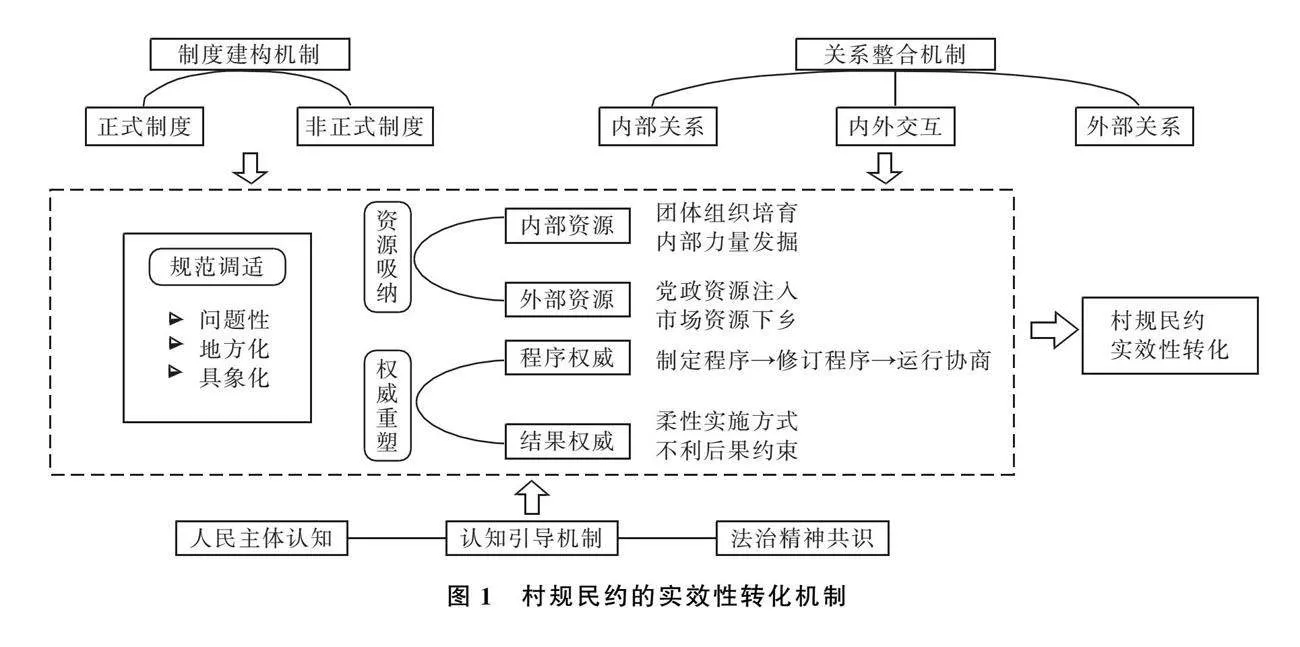

当代村规民约存在表面嵌入乡土社会而实际脱嵌的现象,须从形式嵌入向实质融入转变。D区29个行政村中的村规民约实施情况表明,村规民约的实效性转化经历了规范调适、资源吸纳与权威重塑三个阶段。村规民约兼具问题性、本土性、具象性,能有效吸收团体、党政、市场等内外资源,在程序和结果两个方面具有权威性。同时,实效性转化的进路受到制度建构机制、关系整合机制与认知引导机制三重逻辑的驱动,村规民约由此从文本上的规则转变为融入日常行动的规范,在乡村治理中发挥实效性作用,实现了国家和社会的深度互嵌,提升了乡村治理效能。

关键词:村规民约;嵌入理论;双向融入;村民自治;乡村治理

中图分类号:C911 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2024)06-0065-11

一、问题的提出

村规民约在我国乡村治理和法治建设中的作用不可或缺,激活村规民约的潜质对于推动乡村振兴、形成基层法治建设合力、构建共建共治共享的治理格局,具有重要意义。随着乡村社会法治化建设的深入,学界围绕村规民约的概念性质、功能作用、存在问题及解决之道展开了一系列研究。

村规民约包括村民会议根据《中华人民共和国村民委员会组织法》制定的村民自治章程和村规民约、村老年协会等村社会组织制定和修改的规约,以及若干村民议定的某种规约[1](p.3)。本文将在这一广义的概念范畴下展开讨论。村规民约具有契约性与合意性、本土性与地方性、民间性与非正式性等特征[2],既是村民自治的产物,也是政府审查认可的结果,体现了国家意志[3]。村规民约在法治社会建设与基层治理中具有广泛的作用,作为民主自治的规范依据,它有助于推动国家法的实施,维护公共秩序,传承和弘扬公序良俗[4]。然而,村规民约也面临着主体虚化、内容泛化、实施弱化、效果散化等问题[5],这就需要我们全面审视、多措并举,纾解当下村规民约陷入的困局。

既有研究已经意识到村规民约作用的有限性,指出由于人口流动加快、合意成本较高、违规成本下降,村规民约的约束力不断弱化[6]。现有解决问题的措施主要集中在明确村规民约的法律地位、完善正当程序、规范制定主体、健全审查机制等方面[7],无法根治村规民约作用虚置的症结。之所以出现上述问题,主要有如下两方面原因:一方面,上述措施秉持的是一种国家中心主义的理路,旨在通过法治化、标准化的方式引导村规民约实现强有力的运行,而非在社会场域之中激发自治力量,难以保证自治、法治、德治三治融合;另一方面,应然层面的解决办法未能与实然层面的现实状况结合,有关村规民约实效性方面的实证研究还较为匮乏。文本的生效和法律的有效并不意味着村规民约运转的高效,如何跳出文本,关注村规民约实施的样态,使其在运作过程中发挥实效,真正在乡村治理中发挥功能价值,释放内在活力,还有待进一步阐发。

有鉴于此,本文以广东省H市D区的实证材料和田野调查为基础,探究实践中村规民约如何进行实效性转化。D区是国家级经济技术开发区,地理位置优越,对外交流便利,港澳同胞众多,思想文化多元,但也在市场化浪潮与现代化转型中面临各种新问题。D区下辖3个街道办事处、29个行政村,其内部的村规民约有效强化了社会团体及其成员的自我约束、自我管理、自我规范能力,不断回应社会治理中的痛点,在法治建设中迸发出蓬勃的生命力。笔者所在研究团队对D区开展了长期的田野调查工作,在此基础上,本文深描D区29个村庄内村规民约的创制与实施过程,呈现村规民约从上墙到落地的实践进路,进一步追问村规民约发挥实效性作用的逻辑机制,探讨其如何实现从浅层次的嵌入到深层次的融入,从而为乡村治理提供启发。

二、实效性转化的理论脉络:从嵌入到融入

嵌入理论最早由制度经济学家波兰尼于1944年提出,他认为经济嵌入在社会关系之中[8](p.53)。随后,格兰诺维特也主张,社会中的行动者所具有的行为意图嵌入在真实、动态的社会关系系统中[9](p.7)。嵌入这一概念生动描绘了两股异质力量之间的交互,在本土化的过程中被广泛应用于国家与社会治理领域,分析国家与社会、法治与自治、公共与私人之间的关系。在国家与社会层面,政党通过党组嵌入、党员嵌入和制度嵌入三种形式,将政治权威延伸到乡村社会,使国家政权得以扎稳根基,并促进乡村社会的再组织化[10]。在法治与自治层面,法治依托乡村自组织,以制度嵌入、规则嵌入和行动嵌入为路径,合理嵌入乡村自治中,推动基层治理法治化[11]。在公共与私人层面,社会组织以资源、情感和能力三重方式,参与社会公共事务,并嵌入社区治理体系中[12]。不过,现有研究对于这三组关系的分析并非泾渭分明,嵌入可以同时体现为国家权力向基层社会的蔓延,以及国家制定法中的规则向社会自治规范的渗透。例如,当乡镇政权嵌入乡村社会时,既会利用方针政策、国家法律等正式规则,也会依靠情理、面子等非正式制度,实现乡村治理有效的目标[13]。

嵌入式的思路为基层治理现代化提供了理论框架,然而,嵌入视角关注外部主体参与的过程性和协作性,相对忽视内部主体的主动性和能动性。因此,学界又提出了“自主—嵌入”的分析模型[14],或是以政治、自治、法治、德治、智治五治融合为基本遵循,实现单一法治进路向多维融合逻辑的转换[15]。这类研究范式注重国家与社会双向的互动嵌入,关注乡土社会对外部环境中有益元素的吸纳与整合,强调了社会内部的积极性和主体性。

将村规民约置于嵌入与融入的理论之下,可以发现,传统的村规民约嵌入在由伦理、士绅、宗族等要素支撑的文化网络中,而当代的村规民约主要由国家力量建构,因而与乡村社会之间产生了脱嵌。行政本位导致民众参与度不高,基层组织力量的薄弱削弱了村规民约的权威基础,规范实施的效果和村民的认同感均大打折扣。虽然包含国家意志的村规民约嵌入了乡土社会,但不少地区既未实现村规民约的在地性转化,也未能激发村民自治的内生动力,更没有真正将村规民约融入基层社会治理,最终导致国家政权嵌入效果不佳。正因如此,从嵌入到融入的转变与村规民约的实效性转化机制之间才更具有理论适配性。

在传统与现代的交汇期,原有的乡村社会结构开始瓦解,乡土社会的关系和秩序都在发生嬗变,法治乡村建设面临着转型期带来的重重挑战。村规民约是三治融合的重要载体,连接着国家与社会、法治与自治、制定法与习惯法、基层政权与广大群众、集体与个体,但其治理功能的发挥仍较为有限[16]。为突破这一瓶颈,当代村规民约必须从静态的挂在墙上转变为动态的落到实处,必须实现从名义嵌入向实质融入的转化。因此,有必要在嵌入理论的基础上,建构一种双向融入的理论框架,使村规民约真正融入乡村社会的网络,发挥其基层治理的实效。

三、实效性转化的过程进路:从上墙到落地

村规民约的实效性在于,其能够全面调整村民之间的相互关系,引导主体行为,稳定乡村秩序,满足村民诉求,最终助推“信仰法治、公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序”的法治乡村建设。这种实效性并不仅仅是外部社会和国家治理的功能延伸,还要求我们从乡村内部视角出发,将村规民约切实融入乡土社会之中,恰到好处地激发自治力量。为实现村规民约的实效性转化,将其从文本上的规则转变为融入日常行动的规范,H市D区的村庄在规范、资源与权威三个维度上发力。

(一)规范调适过程

D区村规民约作为乡村内部的社会规范,调适了国家性与地方性、正式性与非正式性,其中既有对本土问题的规范处理,又不乏对国家意志的具象阐述。多样的规范及其背后的利益表达克服了村规民约“千村一律”的弊病,模板化、程式化的内容不断式微,村规民约愈发能够体现自治的意志,实施的过程和结果也与村民的个人利益息息相关。故而,这种调适是村规民约实效化运转的第一步。

首先,D区村规民约强化问题导向,将问题融入规范中,以精细化的制度举措回应乡村治理的难点,增强了村规民约的可操作性。它以切实解决村民需求为目标,以紧密关切团体自身利益和福祉的议题为重点,具有可实施性,真正成为法治国家建设中村民依规自治的具体行动指南。例如,D区经济高速发展,流动人口大幅上升,村规民约在外来人口管理、公共安全防范等一系列乡村治理问题中发挥显著作用。YQ村村规民约第二章第9条规定,“外来人员在我村居住(暂住)须遵纪守法,遵守本村村规民约,居住时应先向村委会申报登记”。ST村村规民约第六章则专章对外来人口管理进行规定,不仅对外来人口实行规模控制和行业限制,还规定了村民不得将房屋出租给无合法有效身份证明或者无固定住所的人员、制作贩卖假冒伪劣商品的人员、收捡废品的人员、非法经营食品加工人员、存放易燃易爆腐蚀物品的人员等。同时,ST村村规民约也要求那些对外来人口出租住房的村民房东履行安全监督义务,规定出租房屋必须签订治安责任保证书。村规民约为乡村治理提供了细致健全的规范支撑,保障了规范的可适用性,提升了规范的实施效果。

其次,D区村规民约富有地方性,其发源于村内,作用于村民,与地域风俗、村民习惯、传统规则和地方性社会问题都密切相连,因此能为村民所理解和遵守。D区村规民约紧密结合村庄实际,带有村域特色。D区部分村落以渔民为主,驾驶、停靠渔船涉及公共安全,因此形成了具有渔村特色的公共事务管理类规定。例如,DS村制定了包含渔业工作规范、渔船防风安全等内容的村规民约,富有渔村特色。其中,第11、12条分别明确,“安全驾驶船舶,正确执行驾驶操作规程,严禁酒后驾船,不开英雄船、赌气船,船舶要在规定的码头和锚地规范停泊”,“在台风等险情来临前,所有船舶前往避风港或安全水域避风,并密切注意气象灾害发展动向,船主必须加固船舶缆绳,防止船舶走锚、搁浅和碰撞,确保台风期间本村村民人身财产安全”。村规民约中的内容不仅保留了地域性风俗、习惯,同时还增加了村民对村规民约的“归属感”,提升了村民遵守村规民约的热情和执行力。

最后,D区村规民约是法律法规与国家政策的具象化表达。考察D区村规民约不难发现,村规民约中的不少条款都吸收了国家法的内容,其中大量条款是对国家法的重述和细化。由于国家制定法的抽象化特征,D区村规民约中不少条款都结合了当地村情、民情,用更为通俗易懂的形式精确告知村民该做什么、不该做什么,既发挥了规范的指引作用,也易被村民所接受。如XL村委会村规民约中“宅基地、属集体、办证件、规划量、国土批”的内容,就是对《土地管理法》等国家法律中关于宅基地的性质、使用权等规定进行的阐述和解释,以便村民更好地理解国家法律。同时,有的村规民约根据当地民情突出强调国家法律,如TW村村规民约中有“要男女平等,优生优育;不要性别歧视,违反国策”的内容。也有村庄在国家法的基础之上对限制性规定的范围进行扩展,如HC村村规民约规定,“严禁使用违禁农药。严禁使用国家明令禁止使用或限制使用的农药,自觉回收农药瓶,不乱扔农药瓶(袋)、肥料袋”,这就在国家规定的基础之上,根据本村情况又增加了其他合法的限制性规定。D区的村规民约在不违反国家法的前提下,因地制宜地在村域范围内对国家法律法规进行具体化。国家法律的公正性与村规民约的正当性共同强化了村民对规范的遵守,将村规民约从墙上的标语转化为具有约束力的规范。

(二)资源吸纳过程

根据吉登斯关于治理资源的概念,资源可以分为配置性资源和权威性资源:前者指对物质世界各方面的控制和调配,如钱财、房产、场地、人力资源等;后者意指对行动主体产生控制的转换能力,如权力、声望、社会资本等[17](p.30)。村规民约的实施与项目下乡、资本下乡的路径有所不同,后者主要依赖资金、技术等配置性资源的投入,而村规民约的实效功能发挥则有赖于多方主体的力量。换言之,村规民约的实效性植根于社会结构与社会关系之中,人自身及其行动参与的过程即为乡村治理的宝贵资源。D区为调动村规民约实施过程中的主体能动性,整合了内部与外部、政府与市场、个体与团体之间的多重资源,促进了多方利益协同,强化了村规民约的资源供给机制。

首先,D区村庄注重团体力量的培育和内部资源的利用。社会组织是国家与个人之间的中介结构,起到支持、保护个体的作用,要想防止国家和个人之间形成单向的支配—服从关系,自治团体的壮大和社会力量的组织化至关重要[18]。一方面,D区发掘和培育社会团体和社会组织的主体性,引导内生性团体的健康有序发展。例如,TW村和ST村自发形成了一种“娘婶姊妹汇聚”的老人互聊共食茶叙规范,这就使《中华人民共和国老年人权益保障法》第38条的“倡导老年人互助服务”在地化、现实化,这一规范也成为农村养老互助的新形式。面对展露的共同体趋势,D区以包容而非压制反对的姿态对其进行接纳。尤其是基层自治中形成的服务类、公益类、纠纷解决类组织,更是被纳入自治共同体之中,发扬独特的优势。面对相对薄弱松散的宗族组织,D区以支撑扶持的态度,增强团体的黏合力和凝聚力。另一方面,团体内部力量的发掘对村规民约的实施亦是必不可少的。虽然传统意义上村规民约有效运行的关键主体是宗族和士绅,但当代新型的乡村精英、乡贤、返乡大学生等主体也在乡村治理中发挥着中流砥柱的作用,他们是村规民约的倡导者、推动者、引领者与践行者。这些内部力量与乡土社会的自治环境、关系网络、文化情感相契合,能够起到引领示范的作用。D区深入挖掘民主化的村民自治资源,激励共同体内部其他成员积极主动参与民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,以民主自治的强化实现村规民约的软着陆。

其次,D区将外部的党政资源合理融入乡村治理体系之中。一是在村规民约的创制与修订中,D区注重政治势能的高位推动。例如,2018年,D区七部门联合印发《关于做好村规民约和居民公约工作的指导意见》,对基层自治规范提出新的要求;随后,D区民政局等部门于2019年发布《村规民约和居民公约修订工作实施方案》,并先后于2020年和2022年启动了两次集体性的村规民约修订工作,将党政机关的意志和国家政策的精神贯彻到自治规范之中,尤其对河长制、森林防火以及国家计划生育政策的新变化进行了相应的落实。在全面依法治国的进程中,国家行政力量与基层社会需求在以村规民约为代表的自治规范中协调交汇,基层治理的制度供给愈加完备。

二是在村规民约的实施过程中,D区注重集体行动的协同推进。例如,在带头遵守村规民约方面,AM村为推动村规民约实施,采取“党建+村规民约”的形式,定期组织党员干部清洁村庄道路,积极落实村规民约对环境卫生的倡导。在宣传动员方面,MM村通过党员干部上门走访、入户调查、面对面交谈等形式讲清村规民约对环境整治的目的和意义,同时充分利用微信群、LED屏、掌上村委APP、图文海报等媒介宣传村规民约。XL村在将移风易俗的内容纳入村规民约后,经过两年多的村干部宣传、解释、教育和推动实施,村民家里不必要的喜宴不断减少,大操大办的现象得到了有效遏制。三是在村规民约的施行保障上,D区注重责任机制的刚性落实。具体而言,一方面,将督促检查村规民约纳入街道领导干部工作重点内容以及村两委班子目标责任考核内容,如D区民政局工作人员定期前往辖区内各街镇,检查村规民约制度牌上墙和相关台账工作情况;另一方面,要求村委会每年向村民会议或村民代表会议报告村规民约的执行落实情况,并让村两委成员、人民调解员、村妇联执委,以及德高望重、办事公道的群众代表共同参与监督。党政资源的引领增强了村规民约的约束力、执行力和保障力,以政治势能提升社会效能,促进村规民约发挥实效。

最后,D区突破了国家—社会的资源流动,形成了国家—市场—社会的资源互惠机制,将市场经济中的资源有效吸纳为支撑村规民约运转的活力源泉。村规民约的文本往往涉及产业发展、壮大集体经济、发展特色旅游等规则,在运行中,村民善用市场经济要素补齐村庄内的资源禀赋。例如,LS村在自治中面临着占道经营、环境恶劣、秩序混乱等一系列社会问题,政府的运动式治理无法根治村庄中累积的弊病,在村民的提议与村干部的筹备下,村内委托物业公司参与村民自治。市场的逻辑促进了要素流动,降低了交易成本,增加了资本要素的投入,提升了服务价值[19]。现实的需求激发了群众的智慧,催生出不同的治理工具。具有正外部性特征的市场要素被自治有效吸纳,在此基础上形成了一系列村庄内部物业管理的规范,并且在实践中落地生根、满足了治理需求。市场资源下乡不同于政治动能的强势介入,能够弥补村民自治过程中资源不足、权能孱弱的短板,使村内的资源以最小的成本得到最优的配置。

(三)权威重塑过程

村规民约的实效性发挥既需要倚仗传统型权威,又不能缺少法理型权威。乡村的权威经历了不同的演进阶段,以往的传统型权威逐渐向多元权威并存的格局演变。然而,在当代乡村治理中,传统权威的基础却遭到了一定程度的破坏,新的治理权威仍有待建立并稳固[20]。因此,权威的重塑便迫在眉睫。相比于强化规范背后的外部权威,D区在村规民约推行过程中,更加注重对规范本身的权威塑造,在CpqP89W/0b5Orz4CpJSIdPUo27hLvwhxKhk1IfDimOQ=程序和结果两个方面,使承载地方性知识的村规民约成为村民真正遵从和信仰的权威。

在程序的权威性上,D区构建民主协商机制,推动自上而下的行政动员向自下而上的自主参与转变。全过程人民民主是一个广泛参与、有效参与的民主治理格局,协商性治理则是多元参与、广泛商议、交换沟通、达成共识的过程,基层治理现代化需要形成“民主—协商—治理”三位一体的体系架构[21]。D区充分利用程序开展广泛协商,使村规民约在创制、实施、保障的全流程中具有民主色彩,以程序形成自治权威。

具言之,D区村规民约的制定和修订经历了群策群力的过程。村规民约制定和修订的主要程序是村两委征求群众意见并组织协商,根据意见拟定草案,再提请街道党工委、办事处审核把关,随后提交村民代表会议审议讨论和表决通过,最后报街道党工委、办事处备案公布。征求意见和组织协商的渠道有村务公开栏、微信工作群。村两委也可将草案交由两委班子、各村民小组长、党员代表、村民代表、村务监督委员会、驻村第一书记参加的“村党群联席会议”讨论,或是将经村两委讨论修改后的二稿提交村民代表会议。对于草案的拟定,有的村庄不由村两委负责,而由村民代表会议民主推选产生的村规民约起草班子负责;对于审议的讨论和表决的通过,有的村庄由村规民约起草小组先向村民作起草说明并逐条解释后再交付村民表决,如果表决不能通过,起草小组要再次征求村民意见,修改后再进行表决。由此可知,D区确立了较为完整的村规民约草案制定、修改、审核和备案程序。

此外,村规民约的运行以充分讨论协商为前提。例如,LS村先前的村规民约中存在限制、剥夺外嫁女权利的条款,按照集体经济组织章程进行资源分配的结果无法得到利益受损村民的认同。此时,搁置争议或互相推诿并不能有效化解矛盾冲突,唯有搭建民主协商的桥梁,使代表不同利益的成员在商谈空间中参与、辩论、说服、贡献智识,才能释放自治的效能,使成员感受到自治的优越性、共享自治的成果,真正实现“自己的事情自己做主”的自我之治。最终,D区的大部分村落通过发放一次性补助的形式,有效化解了不同利益主体之间的矛盾冲突,村规民约也不再是外嫁女无法获得合法利益分配的障碍。

在结果的权威性上,一方面,制定法由国家的强制力保证实施,具有威慑性,然而其并不一定能够直接转化为实效性。D区通过柔性灵活的实施机制,在动态运作中增强了村规民约的公信力和说服力,塑造了村民内在的规范信仰。在村民自治中,XL村推行积分制的治理模式,并结合积分成果给予村民精神和物质奖励,评分标准包括门前屋后搭建、生活用具和生产用具的摆放、垃圾收集处理、庭院绿化、家禽圈养和污水处理情况等多个方面。类似的道德评议会、调解理事会等柔性运行方式有利于激发村民自治的内生性力量,能得到村民的普遍支持和认可,打通了村规民约在乡村内的实施渠道,形成了共治的局面。又如,在宗族自治中,TW村朱氏宗族形成了自生的宗族规范,其主要由族内热心人士、乡贤、族人等自主实施。在朱氏家规、家训、家风的长期熏陶和感染下,朱氏宗族的族内权威人员与热心人员积极参与纠纷调解,运用朱氏家规、家训、家风的精神实质化解族人之间的矛盾,以实际行动践行家规家训。宗族规范凝聚了宗族内部的精神共识,联结了不同主体,维护了团体内部的和谐,在潜移默化中成了自治实践的载体。另一方面,D区还将村规民约的实施结果与村民的利益相勾连,强化了村规民约在自我约束和自我监督方面的功能。D区出台的《行动方案》与《实施方案》的主要任务之一就是“加强村规民约、居民公约监督落实”。在具体措施上,各村健全了奖惩机制,对村规民约的违反者进行教育并使其改正错误。如HC村建立了较为完善的有奖举报机制,即“对违法捕鱼、秸秆焚烧、使用违禁农药、乱砍滥伐、毁林开垦等行为举报并查实的,可获取相应奖励。对举报人信息进行保密。奖励资金由责任人承担”。

总之,村规民约既能对不利后果进行实效约束,倒逼村民将规范权威内化,形成对价值理性的合理追求,又配备了各种类型的变通机制,通过程序协商的方式汇聚村民集体意志,蕴含深厚的民主元素,最终重塑了村规民约本身的权威性,拓展了村规民约的适应场景。

四、实效性转化的逻辑机制:从形式到实质

从对D区村规民约实效性转化的过程路径可知,在乡村治理中,村规民约实效性转化不仅仅取决于规则本身,还与其所能利用和吸纳的内外资源及其所处的政治、经济、文化生态有着密不可分的关系。本文将从实效性转化背后的驱动逻辑出发,提炼村规民约发挥实效的一般性机制。

(一)制度建构机制

制度能够为一定范围内的参与主体创设一种平衡稳定的秩序,它往往通过自上而下的方式嵌入基层社会中,与内生秩序相互适配。规则是制度的核心要素,制度本身需要通过规则输入的方式约束人们的行为[22]。不过,传统的制度嵌入仅以国家强制力为后盾将制定法嵌入乡村内部,分配权利义务关系,并对乡村的法治和秩序产生影响。而制度融入不仅包括制定法和国家政策等外源性规范融入村规民约,还包括习惯、风俗、道德、宗族等内生性规范的有机融入。D区村规民约通过多元规范的调适,推动正式制度与非正式制度的融合,从而使村规民约成为实践中的“活法”。

于正式制度而言,村规民约以自治融合他治。在内容上,村规民约根据国家法律法规,创制切合乡村实际情况的规约,提供了明确的行为准则,保障各类主体的法定权利和合法利益,贯彻落实国家的方针政策。在结构上,村规民约具备法律规范的形式构成要素,其中,自治规则和准法律规则等规范性条款可比照法律规范,包含条件、行为模式和后果三个方面,提升了村规民约的约束性[23]。

于非正式制度而言,村规民约具有内生性和地方性,是对社会生活面貌的本真还原和规范建构。村规民约深深扎根于我国乡土社会,生发于乡村内村民日常的行为之中。它是对事实的总结、文化的传承、习惯法的弘扬、地方性的延续,包罗了村民的集体观念、道德情感和利益诉求,发挥着比国家法更具实效的功用。相比于国家法,村规民约在法治乡村建设中更具根本性。即便是在现代化转型时期,村规民约也并未丧失其应有的功效,而是成了连接法律政策和当地风俗习惯的桥梁。D区的村规民约妥善处理了习惯法的相关内容,使村规民约更加契合现代法治精神,其在传承固有的习惯法、保留历史与本土风俗的同时,适应了社会变迁、法律更迭,容纳了更多新时代的法治要素。

由此,村规民约既包含了历史习俗与当地文化,又贯彻了国家上层建筑的政策目标和特定的政治意图。互不兼容的要素在村规民约中得到整合,正式制度与非正式制度之间产生交融,进一步为村规民约的实施夯实了制度根基。

(二)关系整合机制

社会由许多凝聚资源、运作逻辑迥异又相互渗透的关系网络共同构筑而成[24](p.108)。乡村社会关系如同一个能量场,每一次互动都是对行动意义的输入与输出,人际能量场赋予的行动能力是村庄内生秩序发挥作用的本源性动力[25]。乡土社会内部、外部以及内外交互的关系深刻影响着村规民约实效作用的发挥。

于乡村外部关系而言,传统的乡村治理更多仰仗道德、人情、舆论等机制,然而,在法治社会建设中,这些规制力度相对羸弱,纯粹的公共道德无法将多方主体紧密联结,因而基于规范联结而成的社会治理共同体起着重要作用。我国法治社会建设的治理体系是“党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与”,法治乡村治理的主体除了广大村民以外,还需要村两委、村民代表会议、村党支部乃至上级党政机关的协同参与。党政机关在官治模式中起着决定性作用,但在以民治为基础的法治社会中,其主要侧重对宏观方向的把控。村规民约能够体现党的意志,配合政策的贯彻,彰显党员在法治建设中的先锋作用。

于乡村内部关系而言,欲让村规民约进行实效性转化,成为行动中的规则,必须形成内部的聚合关系,使村规民约成为多方主体力量聚合的基础性纽带。由于外部力量对自治的影响有限,乡村的法治建设依然取决于党委引领下的基层群众性自治组织。村规民约将村内各治理事项制度化,将不同主体的权利义务文本化,将各种组织和团体在村规民约这一枢纽上联系对接,汇聚不同主体的力量,使其参与法治社会建设。由此,村规民约成了维系法治乡村中各参与主体的基础性构造,使村庄能人、乡土法杰等自治领袖不仅身体力行参与村规民约的制定和实施,为其建言献策、贡献智识,还以其自身的权威、资源与情感的联动,动员村民参与自治,推动法治建设。

于内外交互关系而言,良性、宽松、活力的关系能够更大程度激发村规民约的实效性转化。在现代化转型中,资本下乡、流动人口增加、经济结构转型都为法治乡村建设带来了新的冲击。但依靠国家权力和国家法律的强硬控制,无法全方位地调整社会关系。此时,必须摈弃规范与社会的两分框架,明确多元规范与社会是相互同构的关系[26]。从国家中心主义转向国家—市场—社会的三维交互,自内而外地调动国家法治资源、市场经济资源与人民群众资源,为发挥村规民约的作用创设有利的资源条件和优渥的环境土壤。在多重资源的加持下,村规民约能够在乡土空间内与不同利益关系共生包容、互动调整,以此推动法治乡村建设。

(三)认知引导机制

文化与认知要素通过塑造理解过程影响认知,使人们理所当然地遵守制度,并代际延续下去[27]。唯有在认知层面形成对程序和结果的双重认可,权威才能得以重塑,行动才能符合预期,村规民约也才具有显性效果。可见,权威重塑的过程也是一种引导人们重构认知的过程。

一方面,乡村在公共空间的营造中引导形成人民主体的认知,建立民主权威。空间通过空间邻近性、空间组成和空间布局三种机制影响个体间的社会关系[28]。在乡土社会中,个体之间的物理距离较近,即便是在人口流动加剧的背景下,数字化技术也能够拉近物理意义上的距离,构建网络空间的邻近性。因此,个体间的互动关系更多地取决于固定的场所设施及其元素布局。欲引导原子化的个体形成共识,必须创造一个连接人们情感和思想的公共空间,引导议程的设置和讨论,细化商议程序。正如哈贝马斯所主张的,公共领域是一个关于内容、观点、意见的交换网络,是在交往行动中产生的社会空间[29](p.445)。乡村治理中的公共空间既包含了村民们在共同的物理空间中商谈协议、参与公共事务、进行民主决策,也囊括了社会本位下国家管治为村庄留白的自治空间。对乡村社会而言,村规民约的制定和实施均以人民为中心,村民从私人领域进入公共领域,通过主动参与的方式,形成主体意识与责任意识,发挥主观能动性和自治积极性,从而使村规民约得到广泛认同和有效遵守。村规民约与每个村民的日常生活息息相关,其创制过程凝聚了村民自治的公共理性,为村民提供了民主参与的平等机会和诉求表达的制度空间。对基层政府而言,D区的乡镇政府并未过度干预村规民约的制定和实施,而是在村民自治中发挥指导和帮助的作用,避免了乡村治理的行政化倾向,防范村委会、村干部在公共事务和民主决策上的权力集中。是故,村规民约不再是形式化的自治工具,而是与法治乡村建设的实质性目标相契合的有效途径。

另一方面,乡村在利益共同体的再造中引导村民形成法治共识,树立法治权威。乡土社会的治理共同体由具有不同行动逻辑的主体构成,我们必须消弭多元行动者间的张力,以价值共识塑造具有行动协同性的执行系统[30]。传统农村更多依靠习惯和道德进行治理,转型时期的乡土社会混乱无序,原有文化开始解体,多元价值之间冲突竞合。法律系统的功能在于稳定人们的规范性预期[31](p.162),它能够在愈发复杂的风险社会中形成一种具有可期待性的、确定性的新秩序。村规民约衔接着国家法与习惯法,蕴含着深厚的法治文化基因。D区注重强化村民的规则意识、契约意识、权利意识,既引导村民理性表达诉求、承担责任义务、维护合法权益和社会公平正义,又形塑村民“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的法治思维,使村规民约成为指导村民行为、回应村民期待、管理公共事务、解决村内纠纷、规范乡村秩序的理性选择,提升了村规民约的权威性和实效性。

五、结论与讨论

作为我国基层治理研究中常被引用的关键理论工具,嵌入理论为国家权力“进场”参与基层治理的必要性、可行性提供了理论上的支撑和解释。在嵌入理论持久而深远的影响下,嵌入性一直是我国基层治理发展的重要特征,但大多数研究有意或无意地秉持一种单向嵌入观,只注重外部主体、规则、行为向内部的单向嵌入,对主体间的双向性与多元性互动存在一定忽视。本文针对村规民约的表面嵌入或与现实脱嵌的现象,在嵌入理论基础之上进行内涵的拓展与创新,提出更具解释力的理论分析,即“双向融入观”。与单向嵌入观不同的是,双向融入观将国家权力的外部嵌入与乡村内生要素的反向融入纳入同一分析框架,并将之视为基层治理发展中的“一体两面”,以对二者同构性的认识和解读回应单向嵌入观的片面性。

首先,“双向融入观”以对乡村治理现实的关切和解读为基础,着眼于调和单向嵌入过程中所产生的冲突、排斥和否定现象。本文观察D区29个村庄中村规民约的实施过程,以求更好地把握改善村规民约实效性难题的进路。研究发现,村规民约文本的生效并不代表作用的实效,为使其在运转中切实发挥功能,我们需要将实在的规则与人们的行为相联系。人们的行为受到动机和情境两类因素的影响,前者通过各种外在措施以及价值观、道德观和责任感的塑造影响行为,后者则是通过人们所处的社会空间和情境发挥作用[32](p.219)。制度建构和关系整合为村规民约发挥实效性创造了良好的社会情境,认知引导则旨在激发人们内心的道德、情感与责任感,在村规民约实效性转化过程中,内在与外在的逻辑机制缺一不可。当代村规民约从名义嵌入向实质融入的转化,需要在制度建构、关系整合与认知引导三重逻辑机制的驱动下,通过规范调适、资源吸纳与权威重塑将其落到实处,使之真正融入乡村社会的网络之中。

其次,“双向融入观”关注从形式嵌入到有效融入的实现,寻求一种承认国家层面与乡村层面主体、规则和行为的各自优越性与局限性的理性抉择方案。国家与社会的关系并不是一种零和博弈,面对长期以来国家—社会的二元分野,我国的基层治理在不断探索与创新之中发展出共治的新内涵。国家吸纳社会合理成分并通过自身的合法性权威自上而下地将理性融入社会生活,但理性规则想要转化为实质秩序,必须实现政治势能与社会动能的良性互动[33]。换言之,社会不单要承接国家的制度与资源注入,还需要整合不同的要素,构建相适配的社会关系和文化网络,实现自下而上的反向融入,寻求更多的政策支持和更大的话语空间。此过程包含了正式制度与非正式制度之间的交融、乡土社会内部力量与外部资源的关系交融、民主自治观念与国家法治精神的认知交融,三重融入实现了村民自治权与国家治理权的双向奔赴。

最后,“双向融入观”可以助推从增量嵌入到深度融入的转变,引导实现更加多元、精细和巧妙的乡村共治。受限于经济发展水平与不同政策导向,我国各个村落之间存在较大差异,因而单向嵌入观下的治理仅能实现国家权力对乡村社会的增量嵌入,而乡村治理技术形态难以产生质的突破。在“双向融入观”之下,乡村层面内生性要素与非正式制度的反向融入助推着国家治理体系与治理能力的现代化转型。

在微观层面,村规民约的实效性转化有赖于外部与内部要素的交融;在中观层面,离不开社会符号与权威强制;在宏观层面,离不开自治、法治、德治的治理体系融合。因而,在协同治理的模式中,不能忽视类型化的区分。未来研究可针对不同地域的制度建构方式、关系整合度的强弱、村民自治与国家行政参与程度的高低进行更为细致的挖掘,更多展现“双向融入观”的本土烙印,并基于此引导我国基层治理不断走向实效性发展。

参考文献:

[1]高其才.当代中国村规民约[M].北京:中国政法大学出版社,2022.

[2]梁开银.论村民自治章程的法律地位、内容及效力——兼论村民自治的法律制度生态[J].社会科学家,2010,(1).

[3]罗鹏,王明成.村规民约的内涵、性质与效力研究[J].社会科学研究,2019,(3).

[4]池建华.从村规民约看乡土社会规范的多元性[J].学术交流,2017,(5).

[5]高其才,张华.乡村法治建设的两元进路及其融合[J].清华法学,2022,(6).

[6]彭忠益,冉敏.乡村治理背景下村规民约发展的现实困境与重塑路径[J].中南大学学报(社会科学版),2017,(6).

[7]谢秋红.乡村治理视阈下村规民约的完善路径[J].探索,2014,(5).

[8][匈]卡尔·波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源[M].冯钢,刘阳.杭州:浙江人民出版社,2007.

[9][美]马克·格兰诺维特.镶嵌:社会网与经济行动[M].罗家德,等.北京:社会科学文献出版社,2007.

[10]王为,吴理财.嵌入、吸纳与生产:新时代乡村再组织化的过程与逻辑[J].社会主义研究,2022,(3).

[11]陈寒非.嵌入式法治:基于自组织的乡村治理[J].中国农业大学学报(社会科学版),2019,(1).

[12]姜秀敏,李月.“非正式权威”塑造:社会组织嵌入社区治理的三重路径——对山东省Q市F组织开展社区服务的个案分析[J].北京行政学院学报,2022,(2).

[13]赵晓峰,张红.从“嵌入式控制”到“脱嵌化治理”——迈向“服务型政府”的乡镇政权运作逻辑[J].学习与实践,2012,(11).

[14]杨柯,张长东.自主与嵌入:社会组织参与基层协商治理的逻辑与模式[J].北京行政学院学报,2021,(5).

[15]喻少如,黄卫东.公共法律服务融入乡村治理的逻辑转换及其实践进路[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2022,(6).

[16]王世强.村规民约如何助推乡村治理?——基于功能演化与动力机制的分析[J].天津行政学院学报,2023,(4).

[17][英]安东尼·吉登斯.社会的构成:结构化理论纲要[M].李康,李猛.北京:中国人民大学出版社,2016.

[18]周庆智.基层社会自治与社会治理现代转型[J].政治学研究,2016,(4).

[19]苑丰,金太军.行政、社区、市场:乡村组织振兴“三重赋权”的内在逻辑[J].理论与改革,2021,(4).

[20]陈寒非,高其才.乡规民约在乡村治理中的积极作用实证研究[J].清华法学,2018,(1).

[21]张贤明.民主治理与协商治理:基层治理现代化之道[J].行政论坛,2023,(1).

[22]甘颖.组织化再造:基层组织能力提升的制度嵌入机制研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022,(1).

[23]戴小冬.村规民约的法治功能及其实现路径[J].东北农业大学学报(社会科学版),2022,(6).

[24][美]乔尔·S.米格代尔.社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成[M].李杨,郭一聪.南京:江苏人民出版社,2013.

[25]许源源,左代华.乡村治理中的内生秩序:演进逻辑、运行机制与制度嵌入[J].农业经济问题,2019,(8).

[26]彭小龙.规范多元的法治协同:基于构成性视角的观察[J].中国法学,2021,(5).

[27]李媛媛,贺树月.从“上墙”到“落地”:村规民约效力实现机理研究——基于两个案例的比较[J].湖南社会科学,2022,(6).

[28]Small M L,Adler L.The Role of Space in the Formation of Social Ties[J].Annual Review of Sociology.2019,(1).

[29][德]哈贝马斯.在事实与规范之间:关于法律和民主法治国的商谈理论[M].童世骏.北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[30]吴培豪,钱贤鑫,衡霞.基层协商民主助推社会治理共同体建设的运作机制与驱动逻辑——基于“红茶议事会”的案例研究[J].湖北社会科学,2023,(9).

[31][德]尼克拉斯·鲁曼.社会中的法[M].李君韬.台湾:五南图书出版社,2009.

[32][荷]本雅明·范·罗伊,[美]亚当·费恩.规则为什么会失败:法律管不住的人类行为暗码[M].高虹远.上海:上海三联书店,2023.

[33]苏曦凌,梁舒萍.村规民约何以转化为实质秩序:建构机制与效能——基于18省份36个优秀村规民约的整体性分析[J].北京行政学院学报,2022,(5).

[责任编辑:李 堃]

From Embeddedness to Integration:The Mechanism of the Practical Effectiveness Transformation of Village Regulations

—A Case Study on Village Regulations of D District in H City, Guangdong Province

Pan Xiangjun, Wang Mu

(Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract:

The contemporary village regulations exhibit a phenomenon of superficial embedding in the local society while actually being disembodied, which need a transformation from weak embeddedness to substantive integration. An analysis of the implementation of rural regulations in 29 villages of D District reveals that the practical effectiveness transformation involves three processes: normative adjustment, resource absorption, and authority reshaping. These endow the village regulations with problem orientation, local specificity, and concreteness, effectively assimilating internal and external resources including community groups, party and government, as well as market, thus reshaping authority in both procedural and outcome aspects. Meanwhile, the path of practical effectiveness transformation is driven by the triple logic of institutional construction mechanism, relationship integration mechanism, and cognitive guidance mechanism. Consequently, village regulations have transformed from textual rules to pragmatic norms integrated into daily actions, playing a significant role in rural governance and achieving deep interweaving between the state and society, and enhancing rural governance efficiency.

Key words:

village regulations, embedding theory, biateral integration, villager autonomy, rural governance

收稿日期:2024-05-30

基金项目:

国家社会科学基金重点项目“通过政府移风易俗的习惯法变迁研究”(24AFX003);中央高校基本科研业务费专项资金项目“基层治理中的自治规范研究”(63242132)。

作者简介:

潘香军(1997—),女,清华大学法学院博士生;

王 牧(1997—),男,清华大学法学院博士生。