规模之累与尺度重构:基层社会治理共同体构建何以可能

摘 要:

基层社会治理作为国家与社会双向互动、有机联结的“接点”界面,其能力与水平能够直观地映射出大国治理稳定性与有效性的具体样态。型塑简约高效的基层社会治理共同体是兼顾大国治理秩序与活力,通向基层治理现代化的应有之义。为此,基于街镇治理单元“共同在场”的地域联结,型构一个秩序稳定、情感相依、价值共创的党领共治基层社会治理共同体具有重要价值。国家和社会通过“动力流—过程流—结果流”等多层次机制谱系的构建层层推进、循环往复助推基层社会治理共同体高效运转,创造性地推动基层社会高效能治理和高质量发展,共同绘制基层美好生活新画卷。

关键词:大国治理;基层治理;治理共同体;尺度选择;共同体建构

中图分类号:D625 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2024)06-0056-09

大国治理,基层是“压舱石”,亦是治理难点。基层治理效能直接影响国家治理体系和治理能力的现代化水平。型构合适的基层治理形态既是驱动基层治理高效运转的重要载体,也是弥合超大规模国家“一统体制与有效治理”[1]之间张力的有效途径。《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》指出,“建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体”[2],这为建构具有中国特色的基层治理形态、夯实国家治理根基、实现基层治理现代化指明了方向。

一、基层社会治理共同体:破解“规模之累”的一种思路

自古至今,我国都是一个人口众多、疆土辽阔的超大规模国家。“治理规模及其产生的治理负荷”[3]构成了国家治理单元的显著变量,深刻地塑造着治理场域中的结构、过程与技术,规模问题俨然成为大国治理最直观、最现实却最容易被忽视的问题。面对愈发复杂、多元异质性的治理现实,超大规模国家治理首先要解决的就是统一性和有效性的问题。为确保国家意志得到有效贯彻,国家治理天然地具有追求统一性的内在倾向。其一,追求统一的政治权威。传统中国体制演进的历史淬炼出了一条重要经验,即大一统的中央集权是大国治理的体制基础[4]。只有依赖统一且行之有效的政治权威,才能保证领导有序、政令畅通。其二,追求统一的体制架构。不同地区、不同层级的政府在职能、职责和机构设置上高度统一,体制架构呈现出“职责同构、上下对口”的普遍性。其三,追求标准化的治理过程。通过将治理目标、内容及程序汇聚成清晰化、统一性的治理标准,国家治理意图得以清晰表达,进而达致国家治理的精细化和精准化。可见,对于超大规模国家而言,“国家治理理念及制度安排必然是单一的、普遍的和超越的”[5],统一性构筑了大国治理的基础与底色。

然而,必须承认的是,国家治理千头万绪、错综复杂,超大规模还意味着要面临治理多层级性、主体差异性、需求多样性等现实挑战。基于“规模之累”所形成的治理困境沿着纵向治理层级向下传导,使得“国家治理的统一性和基层社会的差异性之间的张力”[6]愈发凸显。治理层级越高,所辖治理规模越大,其区域性差异和非均衡发展的情形就越突出,大国治理的一统性体制机制与基层治理情境之间的差异也被不断放大。诚如周雪光所言,要想从根本上解决“权威体制与有效治理”之间的矛盾,一条值得探索的路径就是缩小有效治理的范围,降低权威体制的运行负荷[7]。因此,通过重构治理尺度①,确立合理的治理规模和治理层级,是平衡大国治理秩序与活力,进而提升超大规模国家治理效能的可行路径。

基层作为大国治理的底层基座,是国家治理场域中的微观单元,“基础不牢,地动山摇”。基层治理本质上是一个国家以合适的治理尺度对基层社会进行适度性治理,从而实现国家治理有效的过程[8]。从当前基层治理实践来看,基层治理的高效能有赖于形塑合适的基层治理形态,顶层设计中积极倡导的“党建引领的基层治理共同体”,与基层社会“治理有效”的目标要求高度契合,更为“国家与社会”双向互动、相互联结提供了一个绝佳的观察窗口。就兼容国家权威与激发社会活力而言,基层治理共同体的平衡之道体现在“将党的政治权威与多元主体共治有机统合”[9],既以党的政治权威稳固基层治理秩序,又以党的深度嵌入激发基层治理主体活力,在秩序与活力的动态平衡中推进基层治理现代化,这为破解大国治理的一统性与灵活性难题提供了一种可操作化路径。

二、基层社会治理共同体:概念界定与尺度选择

共同体最早是一种在血缘、地缘和情感纽带之上自觉形成的传统生活形态[10](p.87),如亚里士多德的古希腊“城邦共同体”、传统中国基层社会的“血缘共同体”等,都蕴含着小规模、小地方群体“自然之治”之意。共同体首次上升到国家治理话语体系层面,源于习近平总书记在2019年中央政法工作会议上提出的“打造社会治理共同体”[11]。社会治理本身包含合作与共识两个基本元素,“社会治理”与“共同体”叠加使用,既表明了共同体建构需要“自然生长”的地域空间,又充分彰显了形成共同体的价值追求。作为政策导向的建构产物,社会治理共同体的生成需要我们从治理尺度视角对社会治理共同体概念做出再界定。

(一)从共同体到基层社会治理共同体

在传统话语中,共同体具有强烈的地域属性,往往与特定的、有限的地理空间紧密相连。伴随工业化、城镇化的快速推进,共同体的地域意义正在被不断消解,同时共同体也被注入了更多的政治意涵和现代色彩,如马克思的“真正的共同体”[12](p.215)、鲍曼的“国家或民族共同体”[13](p.1)、安德森的“想象的共同体”[14](p.6)等,更加依赖于共同的历史文化、语言、信仰等因素形塑共同体形态。在回溯西方“共同体”的起源与发展基础上,我们能够发现这一概念在中国语境中同样展现出强大的生命力。继“命运共同体”[15]“中华民族共同体”[16]等政策话语被提出后,共同体建构开始由抽象转向实体,服务于国家治理现代化的“社会治理共同体”应运而生。

应该看到,基于共同体概念演化而来的诸多共同体形态,展现了这一概念在中国语境中的延展性与想象力。宏观层次的共同体更多表现为价值导向的引领功能,如果我们要促使共同体由“虚”转“实”,则须着眼于社会治理共同体的建构。从治理层级看,共同体与不同治理层级相叠加,形成了多尺度结构的社会治理共同体,如市域社会治理共同体[17]、基层社会治理共同体[18]、县域社会治理共同体[19]、社区治理共同体[20]等。学界对社会治理共同体的探讨,主要聚焦于区县、街镇、社区等基层治理层面。一方面,这与党的十九大报告强调的“推动社会治理重心向基层下移”的政策倾向相契合;另一方面,这也体现了对传统共同体概念中地域属性的关照。尽管“共同地域”特征并非共同体生成的充分条件,但不能就此否定地域联结的重要性,“生活在特定地域空间的人们更有可能形成互帮互助、紧密团结的共同体”[21](p.120)。

概言之,基于传统共同体概念及演化的分析,加之国家治理的政策导向,我们认为基层社会治理共同体是使共同体理念从抽象走向具体、从政策文本迈向治理实践的理想形态,是拓展基层治理空间、提升基层治理效能、助推基层治理现代化的重要载体。基层社会治理共同体的概念可被凝练为:在特定地域空间之中,党建引领多元治理主体,遵循互动协商、权责对等原则,自觉形成的有机融合、各尽其责的“党领共治”形态。

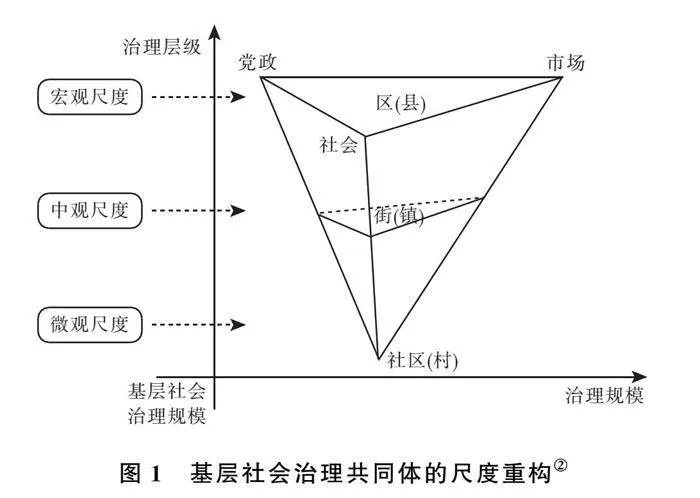

(二)基层社会治理共同体的尺度重构

根据上文所述可知,社会治理共同体并非虚无缥缈的理念,选择以恰当的治理尺度建构基层社会治理共同体,为社会治理共同体由理念转化为实践提供了一种理性选择。但不容忽视的是,“基层”本身是一个比较泛化的治理尺度,涵盖了“区(县)—街(镇)—社区(村)—网格”[22]多层级治理单元。那么,如何选择最为适宜的尺度从而型构秩序与活力并存的基层治理共同体形态?这就需要充分考量基层治理单元的行政功能和自治功能两大维度。

治理单元行政与自治的耦合协调是确定适宜的基层治理尺度的重要衡量标准。其一,治理单元的行政功能建立在“横向到边、纵向到底”的行政组织架构之中,行政力量向基层的延伸,增强了国家意志的权威性和大国治理的一统性;其二,治理单元作为行政空间,在强调层层落实国家意志的同时,也要激发基层社会的自治功能,拓展基层自治的广度和深度,打造充满活力、和谐有序的基层治理格局。因此,承载基层社会治理共同体建构的治理单元,既要彰显行政力量的权威性,又要使国家权力与基层自治保持有机团结。

本文认为,在当下基层治理实践中,以街(镇)为中心的基层治理单元是型构基层社会治理共同体最为适宜的治理尺度(参见图1)。一方面,街(镇)治理单元处于行政链条的末端,事实上承担着一级政权的治理任务。其向上对接上级政府部门的各项任务指标,向下触达社区或村庄的问题和需求,是国家与社会有机联结和互动的“结构场”[23],也是确保国家治理的方针政策全面覆盖落实的关键接点。尽管村(社)是面向基层一线更为直接的治理单元,但其行政自主性最容易受到科层化权力运作的挤压和约束,治理效能高度依赖街(镇)政府的权力下放和资源拨付[24],此外,村(社)一级人口规模较小且建制庞大,以此为治理单元构建基层社会治理共同体难以有效整合行政资源、降低行政成本。另一方面,以街(镇)为中心的治理单元,能够以适宜的治理尺度增强基层自治的有效性。街(镇)治理单元空间边界明晰、人口规模适中、治理主体广泛,尤其是乡镇治理单元没有从根本上脱离“半熟人社会”的底色,通过充分发挥基层党组织的引领作用,有效凝聚多元治理主体协同共治,提升各治理主体的认同感和归属感,为基层社会治理共同体生成奠定基础。从治理尺度来看,区(县)一级行政区划人口异质性相对较高、治理环境相对复杂,地域空间的非均衡发展难以凝聚多元主体共识,因此,若以区(县)为治理单元构建基层社会治理共同体或许不是一种理性且具有现实操作性的选择。鉴于此,介于区(县)和社区(村)之间的街(镇)治理单元,其治理尺度适中,有助于行政单元与自治单元的有机契合,为建构秩序与活力动态平衡的基层社会治理共同体提供了空间载体。

三、基于尺度重构的基层社会治理共同体建构路径

从尺度政治的视角来看,重构以街(镇)为中心的基层社会治理尺度,实现了治理规模与治理能力的匹配,为塑造基层社会治理共同体奠定了地域空间基础。物理意义上的空间尺度赋予了治理主体“共同在场”的地域联结,但守望相助、情感相依、有机团结的基层社会治理共同体也绝非自然生成的,而是具有明显的主观建构特点[25]。本文立足传统共同体“相互的情感、彼此的依存和共同的行动”[26]的价值共识,重新审视基层社会治理碎片化、个体原子化、关系陌生化等“现代性隐忧”[27],力图建构一个具有现实指向和可操作性的基层社会治理共同体,从而为基层社会勾勒出一幅秩序井然、治理有效、富有活力的美好生活蓝图。

(一)党领共治:优化共同体治理结构

共同体本质是一种社会关系的建构[10](p.88),是多元治理主体围绕权力行使、利益协调、资源配置等进行再结构化的过程。随着治理重心向基层下移,“党建引领”“党委领导”“党政统筹”等政策导向使党的角色逐渐从“幕后”走向“台前”。作为基层治理场域的政治领导核心,基层党组织将党的政治权威和多元主体共治有机整合,在“坚持党对基层治理的全面领导”的政治红线以内,以“政治”激活“共治”,充分释放基层治理主体活力,型塑“党领共治”的基层治理结构。

为了实现党建引领与基层自治之间的平衡,需要理顺各治理主体间的关系。具体到街(镇)基层治理单元,我们需要理顺如下两组关系。一是党组织和政府治理之间的关系。街(镇)党组织通过党管干部、归口管理等形式嵌入行政体系,对行政力量进行整合,“构建党委领导、党政统筹、简约高效的乡镇(街道)管理体制”[2],将党的政治价值与街(镇)政府的行政价值进行功能性嵌入与结构性耦合,进一步规范党政关系、促进党政协同,确保党组织在基层治理中的绝对领导地位。二是党政机构与多元治理主体之间的关系。这涉及进一步厘清“党委领导、政府负责”与多中心社会共治之间的关系问题。在基层治理情境中,一方面,基层党组织通过政治嵌入方式,把街(镇)治理单元中的各级各类党组织统一纳入街(镇)基层党组织体系之中,通过健全区域化党建联建平台、两委一站等,实现对基层各治理主体的有机凝聚和有效整合,促使多元主体形成集体行动意愿,进而以党建引领推动基层社会治理共同体建构;另一方面,街(镇)政府作为国家政策落地生根和公共服务资源下沉的“最后一公里”,要充分发挥政府主责作用,吸纳各类主体参与到基层治理过程之中,通过搭建多层次的协商议事平台,实现街(镇)治理单元内的各类社会资源有效互动,激活基层自治的主动性与灵活性,为构建基层社会治理共同体增添活力。

(二)制度规范:稳定共同体治理秩序

基层社会治理共同体的本质是对多元主体进行力量整合与关系重塑,以紧密联结的关系网络赋能多主体有机协同、各要素深度融合,从而将关系结构优势转化为基层治理效能。推动各治理主体形成和谐关系和一致行动,需要我们以制度规范框定基层治理主体的行动原则。“制度赋予治理主体以行为规范”[28],在制度供给缺失的情况下,主体之间容易出现各自为战、推诿扯皮等行为异化现象,难以有效推动基层社会治理共同体的构建。

在滕尼斯看来,共同体规范或标准的形成源于主体间的“共同领会”[10](p.98)。在基层治理语境中,“共同领会”意味着共同体需要以规范化、程序化的方式吸纳多元主体合理地表达诉求和意愿,并将治理实践中行之有效且广泛认同的做法加以制度化,为达成主体间信任合作与一致行动注入持久动力。一方面,要回归基层社会的人本逻辑与生活导向,以有效回应基层治理需求为重心进行制度设计。在制度创制的各个阶段,我们应保障各主体的利益诉求得到充分表达,在平等对话和协商沟通的基础上达成共识,形成具有针对性、操作性和指导性的制度规范,有效地缩短制度认同的心理距离,避免制度设计“水土不服”,陷入空转的现象。另一方面,基层社会的人们在长期生活经验中形成了诸多约定俗成、共同恪守的不成文行为准则,如风俗习惯、宗教礼法、道德准则等,至今仍然有着广阔的作用空间,甚至比正式制度更容易达到有效治理[29]。在此意义上,为塑造相对稳定的基层治理秩序,应促进正式制度与非正式制度互补共生、兼容并蓄,这样才能为基层社会治理共同体的持续推进与良性运转提供坚实保障。

(三)情感嵌入:提升共同体治理韧性

共同体中多元主体形成一致合意的集体行动有赖于两股力量:一种是上述发挥着稳定秩序、框定行动原则的正式制度设计;另一种是在“低头不见抬头见”的日常生活中不断积累的共同情感。与制度化的治理方式不同,情感嵌入属于“软法”治理,是基层治理制度“理性”之外“情理”层面的具体表达[30]。情感注入和情感培育能将日趋陌生化和原子化的个体联结起来,唤起基层治理主体间的归属认同和责任意识,有助于打破“最熟悉的陌生人”困境,找回基层治理中的温度、温暖与温情,助推守望相助、情感相依的基层社会治理共同体的构建。

城镇化的快速发展极大地冲击了基层社会的传统结构,世代为邻的“熟人社会”逐渐被不断变换的“陌生人社会”所取代,传统的共同体想象与共同体实践之间存在着巨大的张力。回归共同体的生活本质,在多元主体之间形成一种“出入相友、守望相助”的有机团结关系,需要我们以情感为纽带增强主体之间的凝聚力,让基层治理更具韧性、更有温度。一是以共同地域为基础,培育共同的情感记忆。以街(镇)为中心的治理单元,塑造了相对固定的治理场域,使社会主体有了营造共有情感记忆的空间依托。通过营造社区广场、口袋公园、15分钟生活圈等公共空间,让不同群体之间有了增进了解、交流互动的载体,为实现共同场域中的情感共振提供了可能。二是以共同事务为纽带,实现正向情感的再生产。多元主体通过参与基层共同事务治理,实现了彼此之间的深度交流与协商合作,借助“事缘”纽带达成治理主体的责任共识,培育和塑造了共同体的正向情感。三是以共同利益为导向,促进多元主体的情感共赢。利益是主体间理性行动的基础,也是矛盾纠纷产生的根源。利益资源的稀缺性以及主体的多元诉求,必然引发不同主体间jEOGr0218E/Tg/epuv8Srr8hWvbvCL3FRpFxBgQsw78=的复杂博弈,严重阻滞基层治理效能提升。情感作为化解利益纠纷的工具,能够有效纾解治理主体的对立冲突,积极寻求个人利益与集体利益的“最大公约数”,实现不同主体的利益联结与情感共赢,从而为更加紧密的治理共同体的形成提供动力源泉。

(四)价值旨归:凝聚共同体治理共识

价值理念是型构基层社会治理共同体的思想先导。“以人民为中心”是基层治理的价值圭臬,蕴含着“为了人民、依靠人民、人民共享”[31](p.200)的实践指向,根本目的在于增进基层社会福祉,满足人民日益增长的美好生活需要,最终实现人的自由全面发展。共同体是实现人的全面发展的“自由人联合体”,只有在共同体中,人才有实现全面发展的可能[32](p.571)。“人人有责、人人尽责、人人享有”的基层社会治理共同体坚守“人民主体”立场,促进多元治理主体共同建设、共同治理、共同享有,为实现人的全面发展提供了实践载体。

具言之,“人人有责”强调从治理理念上打破基层政治冷漠、群众疏离的困局,这是对基层社会结构转型的一种积极回应。基层治理中的“人人”即是“全体人民”,是推动共同体建设的党政、市场与社会等结构性力量。我们只有明确多元主体的职责定位与行动边界,才能在社会秩序意义上唤醒主体的参与意识和责任意识。“人人尽责”不仅强调基层治理场域中“行动者的归来”[33](p.27),还要求所有在场的行动者必须充分发挥各自应尽的职责,从制度设计上确保多元主体在互动合作中形成人人尽职尽责的共治局面。基层政治参与既是每个社会成员的基本权利,更是“人人”应尽的责任与义务。“人人享有”强调基层治理“依靠人民”“为了人民”,既要不断满足人民群众对美好生活的向往,让群众实实在在“有感发展”,不断提升人民群众的获得感、幸福感,又要尊重和激发人民群众的主体性,持续增强人民群众的参与感、认同感,形成“人人参与、人人尽力、人人都有成就感的生动画面”[34],在实现人人享有中促进人的自由全面发展。

四、基层社会治理共同体的运行机制

基层社会治理共同体是实现基层社会秩序与活力再平衡、最大限度地提升基层治理效能的有力抓手,也是推进基层治理现代化的理想形态。然而,基层社会治理共同体的建构并非“一蹴而就”式的工程,如何在治理秩序与治理活力的动态平衡中推动基层社会治理共同体走向深处,需要探索并形成维系基层社会治理共同体持久运行的长效机制。概括来说,推动基层社会治理共同体长效运行的机制是由基于党建引领的多元主体推动“共建”的动力机制、保障“共治”的过程机制、促成“共享”的结果机制构成的机制谱系,整个运行过程通过“动力流—过程流—结果流”层层推进、循环往复,从而实现基层社会秩序与活力的共融共生,助力基层社会的高效能治理和高质量发展。

(一)共同体运行的动力机制

基层社会治理共同体运行离不开双向互动、耦合衔接两股推动力:一种是党政统合下的国家“创制力”,这是共同体运转的第一推动力,即在“党委领导、政府负责”总体原则下,将政治势能转化为促进共同体运转的持续动能;另一种是自下而上的多元主体“自治力”,这是促使共同体运转从外力推动转向内力驱动的活力源泉。提振共同体运转效能既要依靠国家的强力在场,也要充分彰显社会主体自治性权力在场的活力与价值,只有两种动力耦合成为复合型动力流,才能在相互交织、共同作用中形成共同体持续运转的驱动合力。

一是自上而下的党政统合机制。党政统合的实质是政治权力与行政权力的统合,这在推动共同体运行中体现为政治机制与行政机制的交互。政治机制是以党的全面领导的权威性突破传统科层制的壁垒,依靠政治动员增加基层治理的灵活性;行政机制是在遵循事本逻辑的基础上,以常规的、程序性的方式减少基层治理的不确定性[35]。党政统合机制建立在科学合理的党政关系之上,依托政治机制的权威性和灵活性克服基层治理中资源错配、治理无效等弊端,利用行政机制的程序性和技术性规避基层非常规化治理方式的不稳定性风险。党政在统筹嵌合中联结成为推动共同体有效运行的外源式推力。

二是自下而上的自主治理机制。推动共同体运转的党政统合动力有着不言自明的合理合法性。除此之外,多元自治力量的有序参与和协同共治为共同体的良性运转提供了内在引力。但是,国家创制力与社会自治力之间存在着天然张力,二者只有实现动态平衡才能有效释放多元主体的自治活力,不论什么时候,都要保障多元力量的持续性参与,自治才会持续进行[36](p.7)。一方面,要积极撬动基层传统精英群体等关键性自治力量,发挥聚合作用,带动基层普通群众积极有序参与自治。这是因为乡贤能人、宗族代表、老党员、老干部、文化精英等德高望重的精英群体,拥有广泛的非正式关系资源,是链接外部资源、推动基层自治的重要杠杆。另一方面,要以党建引领积极培育和有效吸纳市场和社会等专业力量,聚集专业人才和各类社会资源,搭建有序、高效的专业化联动治理平台,引导多元主体合力解决基层治理难题。最终,国家创制力和基层自治力共同作用,形塑基层“大共治、小自治”格局。

(二)共同体运行的过程机制

基层社会治理共同体的运行不能盲目无序,这需要确立一套完善的过程机制予以其保障,以防止共同体陷入低效运行的陷阱。党的十九届四中全会提出了“七位一体”的基层社会治理共同体建构路径③,不仅明确了共同体的多元治理结构,也从“民主协商”“法治保障”“科技支撑”三大维度为基层治理共同体长效运行提供了重要保障。

一是民主协商机制。共同体成员之所以难以凝聚共识、形成协调一致的集体行动,一个重要原因便是多元主体无法在利益分殊之下实现有效的利益整合,因无序行动带来了利益损耗与冲突。由此,建立组织化、制度化的平台机制和沟通渠道,对消弭多元主体利益与秩序之间的张力、破解基层“集体行动困境”至关重要。为促进多元主体实现利益均衡,达成共识合作,我们应重点聚焦如下两个方面。一方面,要不断完善协商议事平台机制。具有典型代表性的“民主恳谈会”“乡贤议事会”“党政群共商共治”[37]等议事平台,极大拓展了社会主体沟通交往的互动空间,促进各主体朝共同利益目标而努力。另一方面,要以“对话式”的理性沟通机制,谋求不同主体的“利益最大公约数”。真正的合作是建立在对话基础上的[38],主体之间只有真诚、平等地表达观点及自身利益关切,在合理质疑中理性论证,才能促进多元主体利益融合进而实现共识凝结。

二是法治保障机制。法治是基层社会治理共同体运行的基本底线,只有发挥法治固本的重要作用,“完善基层立法、推进严格执法、坚持公正司法,推动全民守法”[39],才能确保基层社会治理共同体依法运行又充满活力。首先,要完善基层立法,从源头上解决基层治理难题。随着治理重心的持续下移,基层治理中难啃的“硬骨头”多是触及政策和法律方面的棘手问题,如拆除违建、加装电梯等,这需要从立法层面加大研究力度,以不断适应新时期基层治理的实际。其次,要坚持严格执法,确保执法力量能够解决基层“看得见的管不了”的现实难题。随着基层行政执法权向街(镇)层级下沉,要明确街(镇)的执法主体资格,构建第一时间发现问题、解决问题的工作机制。最后,要在基层全过程治理中落实知法、尊法、守法的价值取向,让群众自觉维护法治权威,以“良法”保障基层社会治理共同体的高效能运转。

三是科技赋能机制。科技赋能的本质是用信息技术、人工智能等方式为基层社会治理共同体行稳致远注入不竭动力和创新活力,以技术嵌入突破时空限制,增强基层治理的精准性和有效性。一方面,借助“大数据”“云计算”等技术手段,精准挖掘基层治理需求,将基层有限的治理资源整合起来加以优化配置,提升基层治理的可预见性,实现对基层治理难题的敏捷、精准回应。另一方面,新技术赋能实现了治理服务的智能化延伸,“马上办”“网上办”“指尖办”等一体化在线服务平台实现了智慧与治理的无缝衔接,打通了服务群众、改善民生的“最后一公里”,使基层群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更可持续。

(三)共同体运行的结果机制

基层社会治理共同体运行归根结底是为了实现人人享有,将以人民为中心的价值底色彰显于基层治理现代化进程之中,让基层治理的现代化成果更多、更好、更公平地惠及全体人民。从基层治理现实来看,需要不断完善正向激励机制和反向问责机制,最大限度激发多元主体的主动性,创造和积累更丰富的治理成果,同时以“结果正义”确保治理成果为全体人民共同享有。

一是激励相容机制。随着放权让利式改革不断推向纵深,国家在向基层赋权增能的同时,还需要构建与之相配的激励机制,这样才能达到基层提质增效的目的。但凡改革,必然带有一定的“破法”性质[40]。基层作为直面群众、服务群众的“第一线”,充斥着繁杂的工作任务和不确定性风险,这亟须健全科学合理的容错纠错机制,“以积极的人文关怀包容先行先试的探索性失误,使基层治理主体敢于担责、敢于创新”[41]。以多元主体干事创业的积极性与创造性,助推基层社会治理共同体持续高效运转。

二是问责监督机制。有奖就有罚,问责监督机制是在考核责任制之下建立的一种负向反馈机制,是制约基层社会治理共同体运行的“保健因素”和基本底线。一方面,问责监督机制压紧压实了基层治理主体的责任,可以有效遏制治理主体的不作为、假作为等“保守避责”乱象,并以此调动治理主体的态度与行动的积极性;另一方面,还要避免过度监督带来的问责压力,消解基层治理主体的干事动力。由于监督与问责紧密挂钩,要避免监督力量密集下乡导致的基层治理激励不足问题[42],提高基层督察检查的精准性和有效性,切实做到为基层“减负”,为共同体高效运行“松绑”。

五、结语

九层之台,起于累土。对于超大规模国家而言,搭建科学化的基层治理架构、型构简约高效的基层治理形态,是破解大国治理“规模之累”所引致的“一统性与灵活性”悖论、实现基层治理效能最大化的有益探索。重塑以街(镇)为中心的基层社会治理共同体,维系了治理规模与治理负荷的动态平衡,是推动大国治理秩序与活力有机统一的良善方案。应遵循“结构—制度—情感—价值”的建构逻辑,打造在现实指向上更具操作性和实践性的基层社会治理共同体;从推动共建的动力流、保障共治的过程流、促成共享的结果流三个维度设计维持共同体长效运行的机制谱系。无论国家还是社会均要以基层社会治理共同体的高性能运转,推动治理形态优势向基层治理效能持续转化,不断满足基层人民群众对美好生活的向往与追寻,进一步推进基层治理体系和治理能力现代化。

注释:

①“尺度”是地理学的核心概念,最基本的定义为地图中的比例尺,本文所涉及的“尺度”概念是其引申之意,表示空间规模、层次及相互关系的维度,是由横向的治理规模和纵向的治理层级共同形塑的空间。

②基层社会治理共同体的“宏观—中观—微观”尺度,是针对基层社会本身多层级治理单元而言。

③原文为“完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系”,载于《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,《人民日报》2019年11月6日,第1版。

参考文献:

[1]周雪光.从“黄宗羲定律”到帝国的逻辑: 中国国家治理逻辑的历史线索[J].开放时代,2014,(4).

[2]中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[N].人民日报,2021-07-12.

[3]周雪光.国家治理规模及其负荷成本的思考[J].吉林大学社会科学学报,2013,(1).

[4]韩志明.大国治理的负荷及其应对机制——以规模问题为中心的理论考察[J].南京社会科学,2021,(4).

[5]许慧文,刘昶.统治的节目单和权威的混合本质[J].开放时代,2008,(2).

[6]郁建兴.辨析国家治理、地方治理、基层治理与社会治理[N].光明日报,2019-08-30.

[7]周雪光.权威体制与有效治理: 当代中国国家治理的制度逻辑[J].开放时代,2011,(10).

[8]杜力.基层治理的圈层逻辑——基于海南省S市大社区改革的分析[J].地方治理研究,2023,(1).

[9]肖滨.集权与活力的动态平衡——走向现代化的中国之道[J].吉林大学社会科学学报,2023,(5).

[10][德]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会:纯粹社会学的基本概念[M].张巍卓.北京:商务印书馆,2020.

[11]习近平.努力建设更高水平的平安中国[N].人民日报,2019-01-18.

[12]马克思恩格斯选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[13][英]齐格蒙特·鲍曼.共同体[M].欧阳景根.南京:江苏人民出版社,2003.

[14][美]本尼迪克特·安德森.想象的共同体[M].吴叡人.上海:上海人民出版社,20168EzBa+THbPilk2r2Z+qIwg==.

[15]坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗[N].人民日报,2012-11-09.

[16]习近平.中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会[N].人民日报,2014-09-03.

[17]文军.迈向市域社会治理共同体的新时代[J].上海城市管理,2020,(1).

[18]王佃利,孙妍.脱域流动与情感共生:城乡融合发展中基层社会治理共同体的构建何以可能——基于空间与治理互塑视角的分析[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,(3).

[19]郑志龙,侯帅.县级政府社会治理能力的测量模型建构[J].中国行政管理,2020,(8).

[20]章文光,李心影,杨谨頔.城市社区治理的逻辑演变:行政化、去行政化到共同体[J].北京行政学院学报,2023,(5).

[21][美]丹尼尔·A.科尔曼.生态政治:建设一个绿色社会[M].梅俊杰.上海:上海译文出版社,2006.

[22]彭勃,杜力.从科层逻辑到圈层逻辑:城市基层治理的新样态及其影响[J].新视野,2023,(2).

[23]孟庆渡.治权刚性与乡镇治理结构的双重调适逻辑[J].华南农业大学学报(社会科学版),2023,(5).

[24]陈水生,叶小梦.调适性治理:治理重心下移背景下城市街区关系的重塑与优化[J].中国行政管理,2021,(11).

[25]方盛举.现代组织理论视域中的社会治理共同体[J].思想战线,2022,(6).

[26]王亚婷,孔繁斌.用共同体理论重构社会治理话语体系[J].河南社会科学,2019,(3).

[27]文宏,林仁镇.城市基层治理共同体建构中的情感生成逻辑——基于佛山市南海区的实践考察[J].探索,2022,(5).

[28][美]彼得·豪尔,[美]罗斯玛丽·泰勒,何俊智.政治科学与三个新制度主义[J].经济社会体制比较,2003,(5).

[29]王湘军,康芳.和合共生:基层治理现代化的中国之道[J].中国行政管理,2022,(7).

[30]张冬冬,刘建军.新时代中国社会治理的基本原理[J].复旦学报(社会科学版),2020,(3).

[31]习近平谈治国理政(第二卷)[M].北京:外文出版社,2017.

[32]马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009.

[33][法]阿兰·图海纳.行动者的归来[M].舒诗伟.北京:商务印书馆,2008.

[34]习近平.深入理解新发展理念[J].求是,2019,(10).

[35]折晓叶.县域政府治理模式的新变化[J].中国社会科学,2014,(1).

[36][美]卡尔·科恩.论民主[M].聂崇信,朱秀贤.北京:商务印书馆,1988.

[37]刘培功.社会治理共同体视域下基层党组织推进全过程人民民主的逻辑理路与完善路径[J].理论探讨,2022,(2).

[38]史云贵.论合作治理中的合作理性[J].社会科学战线,2019,(11).

[39]刘琼莲.国家治理现代化进程中社会治理共同体的生成逻辑与运行机制[J].改革,2020,(11).

[40]鄯爱红.构建“党领共治”的基层治理体系[J].前线,2019,(6).

[41]史云贵,薛喆.县乡领导干部容错纠错机制的功能廓析与路径创新——一种基于IAD的分析框架[J].思想战线,2020,(3).

[42]吕德文.监督下乡与基层超负:基层治理合规化及其意外后果[J].公共管理与政策评论,2022,(1).

[实习责任编辑:冯雪艳]

The Scale Load and Scale Reconstruction: How Can We Build a Grassroots Social Governance Community?

Meng Qun, Shi Yungui

(Guangxi University, Nanning Guangxi 530004)

Abstract:

As an interface for mutual interaction and organic connection between the country and society, the capacity and level of grassroots governance can intuitively reflect the stability and effectiveness of governance in a major country. Building a concise and efficient community of grassroots governance is essential for balancing the order and vitality of governance and ultimately modernizing grassroots governance. To this end, it is of great value to shape a grassroots social governance community based on the street and town governance units, following the pattern of shared governance under CPC leadership, characterized by stable order, emotional interdependence, and value co-creation. Through the promotion and cycle of the ‘power-process-result’ multi-level mechanism, we can enhance the efficient operation of the grassroots governance community, achieve effective governance and high-quality development in grassroots society, and help paint a new picture of a better life at the grassroots level.

Key words:great power governance, grassroots governance, governance community, scale selection, community construction

收稿日期:2024-07-01

基金项目:

国家社会科学基金重点项目“中国特色郊区绿色空间形态共建共享研究”(21AZD124);广西哲学社会科学研究课题“基层社会治理共同体的构建路径研究”(23FGL031)。

作者简介:

孟 群(1991—),女,广西大学公共管理学院助理教授,博士;

史云贵(1970—),男,广西大学公共管理学院院长、教授,博士生导师。