“跨界博士”陈睿:感受万物馈赠的美好

在看完《院士的故事》这套书的最后一篇文章后,一个六年级的男孩被科学家精神所深深感动,他情不自禁地拿起了笔,兴奋地憧憬着未来:“我梦见自己成了一名生物学家、中国科学院院士。经过数天的生物考察研究,我们在原始森林深处发现一棵几亿年前的银杏树叶化石。经过仔细观察和研究,我意外地发现化石里包着一只蚊子,而蚊子的体内居然有恐爪龙的 DNA……”在这篇名为《我的梦》的作文里,男孩用稚嫩却坚定的笔触,描绘了一个关于探索自然的绚丽梦想。字里行间,不仅是对未知世界的好奇与向往,更是对自我超越的无限渴望。

时间飞逝,男孩渐渐长大,曾经的梦想并未随时间消逝,反而在他的不懈努力下逐渐生根发芽,开花结果。这个在追求梦想的路上步履不停的人,就是中国科学院动物研究所博士、自然科普作家和科学教育专家陈睿。个人经历往往深刻地影响人们对事物重要性的认知,尤其是当涉及兴趣与梦想时。“孩子通常对大自然抱有浓厚的兴趣,这种兴趣能够推动他们发现万物的超能力,从而意识到学习的价值、生命的意义,成长为一个幸福的人。”而陈睿,致力于做好这个帮助孩子发现自己兴趣的引领者。

被大自然治愈的童年

初三自学完大学化学、生物、计算机,并被保送到当地最好的高中,大三下学期发表了人生第一篇国际SCI论文,大四被保送到中国科学院读研,博士毕业后获得了中科院的最高奖——中国科学院院长奖。陈睿的学习之路似乎顺风顺水,展示出了许多与“学霸”相关的特质。其实不然,童年时的他在学习方面并不被看好,甚至很多成人觉得他智商“特殊”。特殊到什么程度呢?4岁时,陈睿还不会说话;幼儿园时,因为齐步走同手同脚,被担心影响表演效果的教师藏进女厕所里;小学二年级时,妈妈教他系鞋带,结果半个月过去了,陈睿还是系得一塌糊涂;小学玩得最好的一个小伙伴,因其父母怕孩子被陈睿带“偏”,毅然决然地给孩子办理了转学……

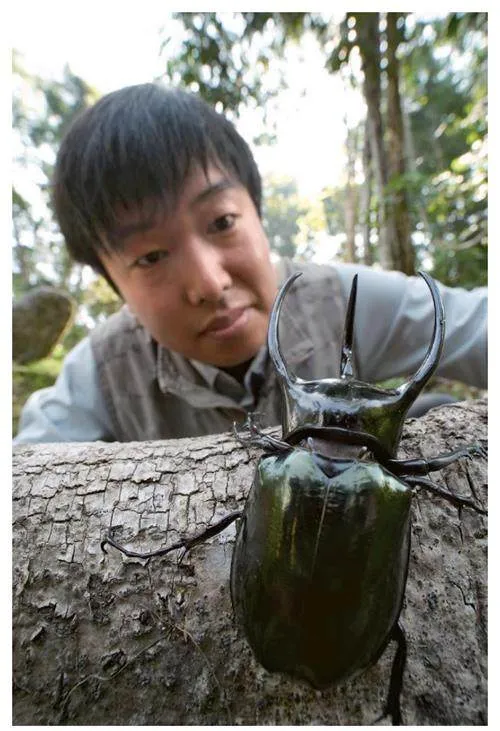

长大后的陈睿才知道,自己小时候的“与众不同”是因为感觉统合失调,可当时大部分人并不了解这种疾病,所以陈睿的很多行为不被理解。但陈睿记忆中的童年没有与人相处的委屈与落寞,只有与动物相处的趣味与快乐。蚂蚁搬家、蜜蜂采蜜、蝴蝶翩翩起舞……大自然这些细微而生动的场景使放学后的陈睿流连于家附近的草丛、奶奶家的菜地、学校的角角落落。“小学一年级时,我的房间就摆满了瓶瓶罐罐,就像一个‘昆虫实验室’。”与现在拥有百科全书、各种电子设备等丰富学习资源的孩子不同,陈睿的探索之旅没有经验可以借鉴,靠的是他个人的认知与想象,比如饲养地老虎,陈睿会实地观察地老虎的生活环境、食性特征,并以此布置饲养环境、提供食物。这些有趣的昆虫陪伴他度过了许多美妙的时光,而对于陈睿父母而言,那段时光却没有那么值得“回味”。

陈睿的父母对昆虫并不感兴趣,他的妈妈尤其害怕昆虫。四年级时,陈睿抓了很多毛毛虫并放在了口袋里,回家后没有及时处理,当晚他妈妈在洗裤子时发出了一声震耳欲聋的尖叫。此后,陈睿妈妈再也没有帮他洗过裤子,也很少再进他的房间。“毛毛虫事件让妈妈形成了‘创伤经历’。”陈睿在提到这件事情时带着一丝不好意思的笑容。尽管如此,陈睿的父母从来没有抱怨过他将家里变成了“第二动物园”,更没有阻止过他的探索。在自由、开放的成长环境中,陈睿与大自然尽情地互动,在一次次地跳跃、攀爬中,他的感觉统合失调得到了改善;在一次次地触摸、观察中,他逐渐坚定了自己的发展方向。

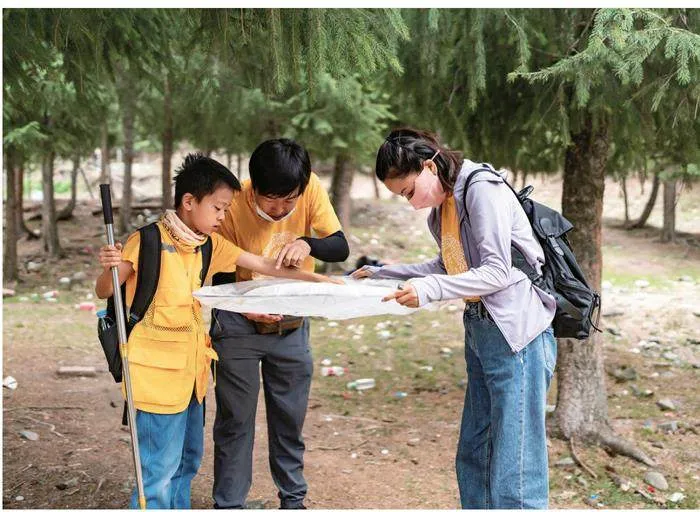

2015年,陈睿组建了石探记科学家团队,团队基于孩子的不同年龄和学习能力定期开展一系列科学课程和科普活动。在与孩子的深入交流中,陈睿对教育产生了更加深刻的理解与思考。“无论是家长还是教师,都不应该把孩子只当成孩子,而应该把孩子当成朋友。”陈睿表示,朋友关系里,尊重是一个至关重要的元素,当孩子感受到被尊重时,他们会勇于表达自己的想法和感受,同时也学会尊重他人。每个孩子都是独一无二的,如果轻易地给孩子贴上某种标签,比如“科学家”,这会在无形中给孩子设定一个固定的形象,限制他们发展的可能性。而对于孩子想象力和创造力的保护,也是成人必须履行的职责。“奥特曼和蚂蚁打架,谁会赢?”这是一个男孩向爸爸的提问,陈睿认为这个回答不能敷衍了事,“该问题富有想象力,孩子有意识地与家长探讨虚构与现实、大小与力量的对比,爸爸不需要给出确切的答案,而应引导孩子自由畅想”。

上得课堂,下得荒野

“陈睿屎壳郎”“陈睿奇异纤蛉”……陈睿科考的足迹遍布世界五大洲,发现了上百种新物种,很多琥珀中的古生物和现实中的生物以他的名字命名。“我每年都会有3-4个月的时间在野外探索,探索时仿佛在不同的时空中穿梭,这是很幸福的经历。”多年来,陈睿专注于动物进化领域的研究,即关注动物种类起源、演化进程、遗传变异及其适应机制,达尔文便是这个研究领域鼎鼎大名的前辈。动物进化有两个研究维度,一是时间,二是空间,所以陈睿既醉心于昆虫琥珀,又对到世界各地科考充满激情。

昆虫琥珀就像是大自然留给人类的时空胶囊,人们能够通过它窥视到地球上曾经发生了什么。陈睿收集了世界范围内可以在琥珀当中出现的生物,建立了自己的虫珀博物馆。在众多的虫珀之中,虾琥珀是他最引以为傲的一项发现。虾是一种生存在水里面的生物,而琥珀是远古时候的树留下的树脂,让地面上的树脂包裹住水里的生物几乎是不可能的事情。而陈睿在距今约2300万年前的墨西哥琥珀中发现了全世界第一只虾琥珀。“打磨出虾琥珀的那天中午,我刚刚吃完虾米炒鸡蛋,我甚至想过是不是食物残渣粘到了琥珀上,因为这真的非常难得。”经研究,这只虾补全了整个虾类的演化链,成为虾从海水到淡水过渡的关键证据。

从中国的青藏高原到厄瓜多尔的热带雨林,再到坦桑尼亚的塞伦盖蒂大草原……陈睿的野外探索之旅充满了惊喜与挑战。“你见过几万只蚊子一同涌向你的场景吗?”川西高原的科考经历给陈睿留下了很深的印象。那天傍晚,陈睿一行走进了一位藏民家里借宿,藏民很热情地招待了他们,然后带他们来到了休息的屋子,开门的瞬间,数万只蚊子扑面而来,陈睿的腿被蚊子密密麻麻地包裹住,就像穿了毛裤一样。“想到牛粪可以熏蚊子,我们夜晚去外面捡了很多,伴随着牛粪的味道,睡了一晚踏实觉。”回忆过去的陈睿,语气轻松而又平和,就像在讲述一段遥远而温馨的故事。但科考工作远非如口头讲述这般惬意,它需要科考人员具备极高的专业素养、强大的心理承受能力和出色的身体素质。陈睿曾在亚马孙丛林的上空遭遇过飞机发动机失灵,“当时整个飞机就跟静音了一样,像一块巨大的铁皮在天上飘,飞机上有人哭泣,有人写遗书,还有人祷告”。陈睿则显得镇静得多,因为他知道,利用好惯性,发动机失灵的飞机也有很大概率能够迫降成功。

虽然在亚马孙丛林经历了一些危险的事情,但丝毫不影响陈睿对这里的喜爱。“踏入亚马孙河流的那一瞬间,你就会感叹,这个世上竟然真的有这么美的地方。”陈睿在这里发现了各种各样有趣的生物,比如有3个发光点的发光叩甲、色彩明丽的蟑螂等。科考经历越丰富,陈睿越能感受到自然的伟大与神秘,“人类的文明其实都源于自然,人类没有绝对的发明,只有相对的发现”。陈睿进一步解释道,人类从起源便开始探索自然,慢慢发现什么可以吃、什么不可以吃;出现什么信号时会下雨、出现什么信号时会刮风……这些总结出的规律渐渐开始指导人类做饭、穿衣,也推动人类发明创造。每一个孩子从出生到成长的过程,会重复人类的进化历史,4岁到10岁是“人类语言原始时期”的阶段,孩子的好奇心最为旺盛,他们通过探索自然、与万物互动,能够产生探索世界的兴趣。陈睿强调,成人应该有意识地带孩子尽可能多地接触自然,引领他们发现万物的规律,培养出一颗颗敬畏自然、热爱生活的心。

“不拘一格”做科普

2015年,陈睿带队去台湾海峡两岸科考。在路边他遇到了一对父女,父亲表示3岁的女儿非常喜欢昆虫,于是陈睿将一个毛毛虫放在了女孩手上,那一瞬间,女孩的眼睛亮了起来。这道光闪现于女孩的眼睛里,更射进了陈睿的心里。“我希望在每个孩子的眼里都能看到这样的闪光。”

每年,陈睿都会带领中科院科学家演讲团进入不同的小学巡讲,而他每次都会通过提出科学问题的方式和当地的孩子互动,令他惊讶的是,每一所小学都会有孩子说出较为客观的答案,即使学校坐落于偏远地区。“这意味着很多孩子都具备丰富的想象力和创造力,可惜的是,大部分孩子的这种能力会渐渐湮没于不合理的教育方式。”相比于“科学家说成果,孩子安静听”的方式,陈睿更愿意做“听”的角色,把“说”的机会让给孩子。比如,陈睿带着一群孩子去非洲大草原观察动物时,他不只介绍各种动物的名字,还让孩子头脑风暴:为什么牛、羊、鹿等温顺的食草动物常常装备着坚硬的角,而狮子、老虎、狼等凶猛的食肉动物却鲜少有这样的武器呢?“我会抛出‘无数’个问题让孩子提出假说,这会推动他们产生求证的意愿,主动学习便成了一件自然而然的事情。”

“大胆猜测、小心求证”是科学家必须具备的素质,陈睿让孩子践行这个理念的目的并不是引领他们成为科学家,而是帮助他们形成科学家的思考方式。比如,人在看到蚊子时,第一反应通常是:它会吸血,要打死它!而拥有科学家思维的人思考的问题是:蚊子的脚上没有吸盘,它为何能停在天花板或者玻璃上?“频繁、丰富的思考会使孩子意识到‘万物皆老师’,这有助于他们未来在各行各业熠熠闪光。”陈睿举例,建筑师可以借鉴昆虫的巢穴,设计出精致、稳固的房子;画家可以借鉴自然的色彩搭配,创作出极具审美价值的作品;音乐家可以借鉴高山流水的潺潺声、鸟儿的欢歌声,创作出具有生命力的作品……“其实不只是所谓‘美好’的事物值得学习,即使是害虫,也有值得研究、思考的特点。”蚜虫的神奇曾经吸引着陈睿不断深入研究,他介绍说,蚜虫的繁殖力很强,而且不需要雄性就可以生育后代;在食物数量和质量下降时,蚜虫会产出带翅膀的雌性,飞到生存环境更好的地方;蚜虫与蚂蚁有着和谐的共生关系,蚂蚁会为蚜虫提供保护;蚜虫是动物世界中唯一具有合成色素——类胡萝卜素本领的成员。“小小的一个蚜虫,尚且拥有令人惊讶的‘超能力’,更何况万物呢?”

在陈睿看来,“万物”是非常广泛的概念,孩子也是其中之一。“孩子是科普的对象,也是成人学习的对象。”在一次演讲的过程中,有一个孩子问陈睿:“人类种植了小麦,小麦靠人类传播到世界各地,那么小麦也在一定程度上征服了人类,所以小麦有没有智慧呢?”“永远不要低估一句‘幼稚’的话,它背后可能蕴藏着一个颠覆性的科学真理。”陈睿表示,与孩子深度交流会得到很多启发,所以尊重孩子和尊重自然万物是同一个道理,都是汲取他们的“超能力”来丰盈自身。

为做好孩子真正需要的科普教育,陈睿几年前便考取了心理咨询师资格证书,重点关注心理学在教育领域的应用,并且要求其团队内的所有教师系统学习教育学和心理学的专业知识,让科普不只是传播理论知识,更要培养内心丰富的孩子。过去十几年,有上万名青少年在陈睿的影响下走入自然,每年都有学生发表文章。陈睿印象最深的是一个患有重度抑郁症的孩子,科考前,他基本上不和人交流,而且对任何事情都提不起兴趣。科考后,他对自然产生了无限热爱,不但抑郁症好转,还在初中时发表了一篇动物学方面的论文。

“动物学家”“虫珀猎人”“教育心理学家”“野外探险家”,陈睿真正展现了“斜杠”“跨界”的魅力。未来,他的身份可能会更多,因为在他眼中,世界万物美好,人们应该通过尝试与探索,不断地去发现、去创造,为自己的人生增添更多的色彩。