创设趣境,以趣促学

摘 要:文言文学习是高中阶段语文学习的重中之重,而学生对待文言文的消极态度和不理想的学习效果与文言文的重要性形成了巨大的反差。兴趣是提升文言文学习效率的突破口,本文通过“营造文化趣境”“创设学习趣境”“提升课堂趣境”“感悟汉字趣境”“拓展阅读趣境”五个维度,提出趣境的创设策略,旨在加强文化熏陶,以文化人,以趣促学。

关键词:高中 文言文阅读 创设趣境 以趣促学 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.20.038

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》课程目标第10条提出:“传承中华文化。通过学习运用祖国语言文字,体会中华文化的博大精深、源远流长,体会中华文化的核心思想理念和人文精神,增强文化自信,理解、认同、热爱中华文化,继承、弘扬中华优秀传统文化和革命文化。”统计显示,统编版高中语文教材共有137篇选文,其中古诗文共计70篇(古代诗歌36篇,古代散文34篇),占比约51%。新《课标》的表述和新教材的选材都明显地体现出对中国优秀传统文化的重视。古诗文是我们文化的根,是我们精神的摇篮,它的背后是中华民族五千多年灿烂的历史文化。传承中华文化就必须提高学生的文言文阅读能力。

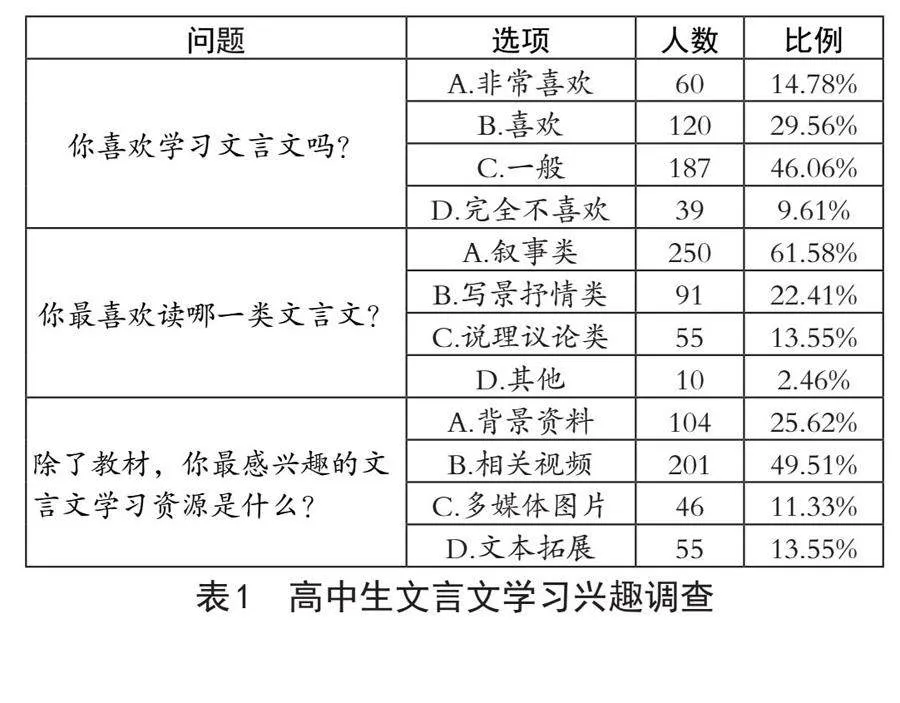

现实中,很多学生却对文言文的学习敬而远之,对文言文缺乏兴趣,甚至抗拒。诸多学生听课昏然,听后茫然,不能迁移,不会运用。每每考试,连蒙带猜,错漏百出,分数很低。笔者曾在任教的学校对所教年级中的400多名学生做过一份问卷调查,部分结果如下表所示:

表1 高中生文言文学习兴趣调查

表中显示,针对是否喜欢文言文这个问题,46.06%的学生表示一般,9.61%的学生表示完全不喜欢,显然大部分学生不喜欢文言文;在“你最喜欢读哪一类文言文”这一问题中,61.58%的学生喜欢叙事类,可见大部分学生青睐有故事性的文言文;关于学生最感兴趣的文言文学习资源这一问题,49.51%的学生选择相关视频,图文并茂、声色兼备的视频资源显然是多数学生的最爱。调查表显示的数据值得我们的思考,为文言教学提供了方向和灵感。

教育史上,“教育科学之父”赫尔巴特提到“兴趣代表智力追求的能量”,他强调“兴趣的创造和发展是教学的首要任务”。现代教育兴趣说的构建者杜威始终将兴趣贯穿于他自己的教学始终,他呼吁“承认兴趣在教育意义的发展中的能动地位和价值”。

在我国,兴趣的激发一直是教育界的一个重要课题,王柏勋教授认为,兴趣资源是最具普遍意义和应该首先开发的课程资源。

因此,笔者以为,教师若能根据学生的心理特点和接受喜好,把教育教学的着眼点放在兴趣上,创设各种趣境,加强文化熏陶,以文化人,以趣促学,点燃学生尤其是文言学困生的兴趣之火,会更好地改变学生被动学习文言文的局面。

一、文化视频加持,营造文化趣境

很多中学生受到低俗的、娱乐性的文化影响,这使得他们对美的认识变得肤浅,对传统文化缺乏兴趣和鉴赏能力,语文教师应该努力扭转这一现状。了解传统文化,增强学生的文化认同,会激发学生对文言文的兴趣,有助于学生更好地理解文言文。

如今,文化类视频成为传统文化维持其自身连续性发展的密码。这些视频以其精妙的创意、灵动的表现形式展示古代文化,吸引了非常多的年轻人。教师完全可以利用文化视频为学生提供一个鲜活、有效的跨接古今的文化趣境,利用现成的、现代的手段引领学生走入广阔、丰富的历史文化世界,以学生最容易接受的方式加强文化宣传和熏陶。

做法举例:1.可利用语文早读的最后5分钟,或者一些零碎的时间给学生播放短视频。《国宝会说话》《江南文脉》《微观历史秀》《画中有话》等视频的时长都是5分钟,占用时长不多,不影响课时安排。2.可利用每周一个晚读时间,选择播放时长较长的文化视频,如果太长可分几次播放。比如《书简阅中国》《千年书法》《河西走廊》《国家宝藏》《典籍里的中国》《中国诗词大会》等。

需强调的是,这种宣传和熏陶必须讲求有序性、目的性和持续性。教师也应熟悉了解所播视频的内容,以便能及时跟学生交流互动。

二、打造班级文化,创设学习趣境

青少年虽生理、心理尚未成熟,但可塑性强,学校文化、班级文化对学生的影响是很大的,学校、班级文化的熏陶对学生形成良好的思想认识、文化品位有非常重要的作用。所以,语文教师要利用好教室这一阵地,借助丰富的文化资源,协助学生做好班级文化建设,营造学习趣境。

把“古风古韵”吹进现代教室。语文教师可协助班级用传统文化知识来装饰班级,比如,让古代励志诗文上墙;展示篆书、隶书、楷书、行书等书法作品;设置传统文化知识墙,展览古代礼俗文化、姓氏文化、汉字文化;指导学生给自己的班级或学习小组取一个有国学韵味的名称,如“文博班”“致远班”“翰墨组”“萃华组”等;以文言的形式写班级志;给学生颁发古风奖状,张贴古风光荣榜等等。

如此,学生能触及每一个细节透露出的文化小心思。健康、雅致、文化味浓浓、书香味足足的学习趣境会潜移默化地浸润学生的心灵,激发他们对中国文化的兴趣。

三、利用故事提趣,提升课堂趣境

中学生的普遍特点是好奇心强,故事具有激趣功能,课堂上,教师可以借助故事引发学生好奇心,激发学习兴趣,提高学习效率。这里所说的利用故事提趣,主要是指让生动的与课文相关的故事贯穿在一篇课文的学习过程中,以故事为线索或者手段串起整篇课文。

很多文言篇章都有其或精彩或复杂的历史背景,挖掘相关故事,恰当融入课堂教学,以相关背景、故事引起关注,激发兴趣,推动学习,在故事趣境中学习文言文,学生学习的主动性会增强,课堂教学效果会提升。

以《苏武传》为例:

《苏武传》篇幅较长,宜采用问题引领,学生自读为主,教师点拨为辅的教学方式。但太长的篇幅依然是不少学生尤其是文言学困生的阅读障碍,所以,在文章适当处融入相关故事,会持续调动学生的阅读积极性,从而更好地完成学习任务。

课前(自读前),背景铺垫,激发兴趣。以纠缠反复、精彩刺激的汉匈关系的前世今生导入,引发学生对汉匈关系走向的好奇,激发学生对苏武个人命运的关注。

课中(阅读中),故事融入,持续激趣。阅读的文言段落太长,易出现倦怠,在读到在卫律、李陵劝降苏武这一情节前,融入卫律、李陵的故事(两人背叛汉朝的区别),以两人的同中有异、异中有同的身份、命运,去助力学生研读、理解同为说客的两人面对苏武所表现出来的不同言辞、态度、情感。

课后(阅读后),拓展故事,强化效果。把课文的后续故事略微展开,比如苏武回国后的情形介绍,或者以汉匈斗争的最终结果(匈奴的分化、被迫西迁)来收束课文的学习。如此,故事的穿插,既推动学生阅读一个悲情大义的个人英雄史,还能大致了解一部跌宕起伏、波澜壮阔的汉匈关系史。

当然,以故事引领,穿插课堂,故事不是随意添加的,不能喧宾夺主,需统观课堂、课文全局,适当插入。故事能不能吸引、带动学生,除故事本身的吸引力之外,更需要教师具备一定的叙事能力,善于制造悬念,懂得吊学生胃口,懂得行神兼具的表达。

四、训诂字义源流,感悟汉字趣境

学习文言文最大的障碍是词义问题。由于时代的隔阂,学生常因不理解词语的古义而导致理解阻滞,也常因以今释古而曲解文本的原意。机械地记忆实词是无法让学生踢开这块文言学习的“绊脚石”的,久之,会让学习的兴趣尽失。改变这样的困境可从独具魅力,富有趣味的汉字特性入手,教师如果能够从字形、字义等方面来深入挖掘汉字的趣味性,渗透汉字文化的教育,让学生感悟汉字的趣境,会取得不一样的学习效果。

传统的训诂学的释词方法,在今日的文言实词教学中,仍是值得重视的法宝。

据义造形、以形示义是汉字的基本特征,利用字形来阐释字词的意义,从形体结构入手来探究词语的本义,形象直观,容易辨析。

我们可以分析汉字结构造型、字形的变化,解析汉字的象形、指示、会意的意义。我们可以告诉学生,“本”“末”“束”的主体都是“木”“本”是木下面一画,表示树根;“末”是木上面一笔,表示树梢;“束”是木中的一圈,表示束缚。我们还可以告诉学生,“驭”由“马”和“又”组成,表示掌握马匹的驾驶技术;“旦”由“日”和“一”组成,表示太阳从地平线上升起;“裕”由“衣”和“谷”组成,表示衣物和粮食充足。

我们还可以分析词义的流变,建构词义系统,讲述好“字的故事”。让学生记住文言实词的多个意义,没有比分析汉字演变过程更易记更有趣的识字办法了。以“疾”为例,我们告诉学生,甲骨文中的“疾”字右边像一个人,在其腋下有一支箭,表示人中箭,生动地描绘了人受伤的情形,因此,“疾”字的本义最初是指受兵伤,即外伤;后来,由于箭伤常导致生病,疾病成了“疾”字的引申义;再后来,“疾”字还衍生出了其他引申义,“疾”字中含有“矢”,“矢”离弦后给人以迅速、急速的感觉,因此,“疾”字又引申出了“快”的意思;此外,由于人受箭伤或生病后是一件很痛苦的事,因此,“疾”字还被用来表示痛苦的情感。

抓住词义发展演变,分析词语各个义项之间的内在联系,建构起每个实词的词义系统,更容易理解和掌握知识。学生在小小汉字里发现大大的乾坤,了解到有趣丰富的文化信息,必然会激发他们的兴趣,帮助他们更深刻地理解词义。

五、编选校本教材,拓展阅读趣境

心理学家布鲁纳说:“学习的最好动机,乃是对所学教材本身的兴趣。”那么,在利用好统编教材之外,我们是否可以从中华绵长深厚的历史、丰富灿烂的文化中寻求资源和灵感,自主地、个性化地编选一些短小、有趣的文言阅读册、训练册,构建开放有序的语文课程。基于这样的理念,笔者做了初步的尝试,先后编选了两本校本教材,分别是《文言文悦趣阅读之魏晋往事》《文言文悦趣阅读之西汉风云》。

编写《文言文悦趣阅读之魏晋往事》的初衷就是用篇幅小、有趣味和有意义的文段来设计阅读训练册。篇幅小是力图降低阅读的门槛,有趣味是想提升读物的吸引力,有意义则是选材兼顾思想性。笔者从《搜神记》和《世说新语》中精选文段,两部著作的篇幅都不长,但内容精彩,或神奇,或感人,或深刻,通过阅读训练,学生既增长了文言知识,又能够集中了解魏晋时期的精神风貌,在神怪传说、奇异故事中读到人们对爱情、人生的思考,在名士的才情、个性中品到旷达洒脱、放诞自然的“魏晋风度”,学生能在相对轻松、愉快的阅读状态下进入一个更广阔的文化世界。

《文言文悦趣阅读之西汉风云》则是从互相关联的历史人物和故事中寻找素材,再就所选材料设计训练题。力图达到这样的效果:以史激趣,以趣促读。学生在接受阅读训练同时,又像是在读一本历史故事连载书,训练册里的每一篇文段不是孤立的,人物与人物互有关联,或是君臣,或是夫妻,事件与事件相互影响,或是原因,或是结果,用人与事的纠葛,制造悬念,激发兴趣,从而调动学生的阅读积极性。素材主要选自《史记》《汉书》《资治通鉴》等,文段内容展现的是200多年西汉历史中诡谲复杂的政治斗争、精彩绝伦的人物传奇和跌沓起伏的历史事件。学生在阅读文言文的同时,又了解了历史,拓展了知识。

笔者以为,有了以上两本校本教材的探索实践,是不是也可以有《悦趣阅读之大唐帝国》《悦趣阅读之大宋王朝》之类的训练集册出现;是不是也可以从被誉为“三大处世奇书”、内容兼具修养处世、文辞简洁雅致的《菜根谭》《围炉夜话》《小窗幽记》中获取编选灵感;《庄子》里众多的寓言故事,是不是也可以精挑出来,编辑成册。5000年的华夏历史是巨大的宝库,可以给我们提供无限的资源,我们选编,集册,引导,读练,能够挖掘出更丰富的课程资源。小、趣、精的文言阅读训练册,能吸引学生兴趣,开阔文化视野,对统编教材起到辅助作用,助力语言的建构和运用、审美鉴赏和创造、文化传承和理解等学科素养的落实。

如今,文化建设受到我们国家前所未有的重视,古诗文是中华传统文化的重要载体,文言文的学习是高中阶段语文学习的重中之重,这是个人的需要,更是时代的要求,而学生对待文言文的态度和学习的效果与文言文的重要性形成了巨大的反差,所以,提升学生的文言学习兴趣,提高学生文言阅读鉴赏水平是我们一线教师努力的方向。笔者通过此文表达自己一点思考和做法,和同行们分享、交流,共同探求文言教学的新路。

参考文献:

[1] 叶苗《从“兴趣”角度解读赫尔巴特和杜威的教育思想》,《现代交际》2012年第2期。

[2] 毛张艳《“文化传承与理解”视域下高中古诗文教学研究》,江西师范大学2023年硕士论文。

[3] 孟恩伊《训诂学视角下的中职文言文多义实词教学》,河北师范大学2019年硕士论文。

(冉红,1973年生,女,汉族,重庆人,大学本科,中学高级教师,研究方向:高中语文)