地理信息呈现对媒介空间的两级建构

【摘要】在当前的空间研究中,空间已不再是单纯的社会容器,而成为包含社会、地域、文化等在内的多元存在。互联网作为一种典型的空间类目,在技术革新的过程中不仅产生新的空间关系,还规训着人们的社会实践与媒介实践行为。文章从列斐伏尔的空间生产理论视角出发,探析地理信息对电子媒介空间的生产建构,发现IP属地位置的全量显示建构了基于话题讨论的一级媒介空间,同时还催生了基于地理主观感知的二级再现性空间。该空间不是现实地理的简单照搬,而是一种基于社会关系的复杂腾挪,具有勾连人、地理和社会的功能。此时地理位置不仅影响人们对于地方感的认知,而且介入电子空间的两级建构,重塑传播模式。

【关键词】IP属地 电子空间 空间生产 地方感 互联网

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)10-063-07

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.10.008

2022年4月,新浪微博管理员发布IP属地功能升级公告,宣布全量开放微博用户IP属地显示功能,用户主页和评论区将显示IP所属地,且该功能无法由用户主动开启或关闭。随后,微信、抖音、小红书、知乎也宣布“将逐步开放IP属地显示功能”。其实早在2021年10月,国家网信办发布的 《互联网用户账号名称信息管理规定(征求意见稿)》就提出过互联网用户账号显示IP属地信息的规定:境内互联网用户账号IP属地需标注到省(区、市),境外账号IP属地信息需标注到国家(地区)。

IP属地的显示影响了个人对于空间的感知以及新媒介景观的生产建构。首先,IP属地作为一种新事物在网络空间创建了新的交流空间,网友围绕该话题发表意见进行讨论,形成话题性场域;其次,属地的外显构建了新的地理隐喻空间,网友就具体的省份或地域展开地缘性的讨论,强化恋地情结或固化刻板印象。原本只在现实生活中才存在的空间、景观在互联网技术的发展下进行了一比一复刻,甚至实现了更深层次的跨时空跃迁。那么这种空间的技术化腾挪是如何实现的?形成的两种空间景观具有怎样的新特点?诸如此类的电子空间对现实生活和现实空间又会产生怎样的观照?基于以上问题,本文从列斐伏尔空间生产理论的视角出发,对互联网电子空间的生产进行探讨。

一、现实地理信息的电子化呈现

1. 地理位置的媒介呈现

实际上,互联网平台对于IP地址的获取和展示由来已久。在QQ空间中,网友可以在发布“说说”和每日签到时添加“地点”标签,以展现“说说”代表的地理位置或发表“说说”时用户所在的地理位置;珊瑚虫版QQ直接显示列表人员IP地址。微信用户在发布朋友圈时可以选择显示或者不显示所在位置,位置既可以模糊至省份,也可具体到楼栋、公园等地标性建筑。此外,百度贴吧匿名发帖直接显示IP地址前三段,天涯论坛许多板块也是直接显示IP地址前几位数字。在国外,显示IP属地是社交平台的基本功能。Foursquare、Gowalla、Twitter(现更名为“X”)、Facebook和Yelp已经开始在他们的消息中支持位置服务,用户可以通过“选择位置”或启用“地理标记”来明确他们在信息交流中的具体方位。[1]在这一阶段,每个传播者都可以选择性地公开地址信息,当用户选择公开定位时,这个地方性的标志就成为用户宣告权利、表达意义的一种方式。此时个人与位置的关系以及与位置相关的文化、政治和经济因素都成为个人形象塑造的重要中介。当下新浪微博、抖音等社交平台的IP属地显示,是超越QQ空间和微信朋友圈地址选择的一次定位精准化和全量化的尝试。

2. 地理信息电子化呈现的影响

位置信息为何会出现从选择性显示到全量显示的变化呢?海德格尔曾提出,“现代技术的本质是‘座驾’”,技术不仅支配了政治和文化的发展,还迫使个体成为其持存物。[2]IP属地的显示或者说定位技术的外显,终究离不开政治层面、文化层面和经济层面的多维度考量。

首先,从行政管理的角度来看,属地信息的公开是净化网络空间的有效举措。互联网技术的下沉和社交平台的赋权将不同地域、不同职业和不同学历的网友借信息平台连接起来,在很大程度上消除了网友之间的时空阻隔。但是网络的匿名性和准入门槛的降低使部分网友缺失了作为网络责任主体的责任意识,看图说话、编造故事、传播谣言和肆意辱骂成为网络空间的常态化现象,网络暴力不断滋生,不仅污染了网络空间环境,更成为影响社会稳定的毒瘤。党的十八大以来,习近平总书记多次强调提升网络治理能力,维护良好网络生态,营造清朗网络空间。本次“IP属地显示”的政策创新正是网络治理的重要抓手。

其次,从文化层面来讲,属地信息的显现有利于催生新生网络文化景观。基德勒将媒介置于世界文明史的演进中进行研究,指出“文化的历史就是媒介的历史,文化或文明的过程可以借由不同历史阶段的技术或技术的使用来一窥究竟”。[3]此次IP属地的外显打破了内容生产者的虚假人设。社交媒体时代,生产者的范围扩散至商业组织或个人,内容呈现形式更加多样,互联网内容生产进入UGC时代。许多个体利用网络之便成为新一代的网红和意见领袖,他们将真实身份隐匿于网络后台,将媒介平台看作“在特定观察者面前进行演出的空间”,表演的成分会对旁观者产生不同程度的影响。[4]然而IP属地显示功能的开放将表演者精心准备的“演出”扰乱,使媒介平台失去了舞台设置的区隔功能。如“小雪梨在日本”“在英国的露娜”和“咸鱼在日本”等一些以异国(地区)元素为卖点的网红博主在属地信息公开后人设崩塌,紧急修改名称和简介,将原有的位置信息删去。此外,在社交媒体普及的当下,“人—媒介—地方”的关系愈发紧密,“媒介即地方”[5]成为现实。此时媒介作为一面观照的镜子,成为人们认识现实世界的必要媒介。[6]“地方”也不再是冷冰冰的符号体现,更成为凝聚大量情感意象的载体。众多的异乡游子借由平台相聚,在相互交流、互诉乡愁的过程中构筑了地方的意象形象。而其他旁观者在观看的过程中获得“媒介漫游”式的远程城市体验,[7]且影响了其私下的文旅实践活动。如淄博烧烤、云南泼水节和哈尔滨冰雕的出圈,就是媒介远程观看功能的直观体现。由此可见,媒介技术的更迭不仅凸显了当下传播模式的发展,更勾勒出社会变革的特征,[8]推动了网络文化图景的生产与呈现。

最后,新技术的出现不仅影响了信息的生产方式和储存方式,也催生了经济领域的拓新。一方面,在商业信息传播中,位置成为一个突出卖点,用户位置的获取有助于改进移动计算、移动传感和云计算等大型系统,以及选择商业广告投放地点等。此时商业广告可以通过用户的IP通信地址适时准确地进行推送,受众也能够快速获得自身需要的个性化定制信息。全方位的地理信息背后蕴含丰富的商业价值信息,使精准商业推送获得前所未有的经济优势。另一方面,属地信息的显示和地理景观的感知带动了地方经济的发展,“原产地”产品或者“本地推广”通过贴标签的方式进行自我营销,提升了旁观者的认可度,在一定程度上促进了地区经济的复苏。因此,从多维度来看,地理位置在媒介空间中的显性呈现成为一种必然,地理信息成为空间生产的重要因素。

二、关于空间的理论溯源

1. 空间生产理论

在列斐伏尔之前,空间一直被强调几何意义上的概念,仅仅将其视作可感知可测量的物质形式,如土地、房屋等。笛卡尔提出“物质空间”的概念,认为物质存在和运动的形式均离不开空间,确立了空间的几何化形式。[9]后续在人文主义思潮的影响下,个人的身体、精神等元素开始被纳入空间研究的范畴。尼采认为正是由于人的感知才能获得空间感,并提到大海、闪电等现象都具备空间的意象,推动了精神空间的发展。[10]随着城市化的扩张和阶级矛盾的凸显,以往的地理学理论和城市空间理论已无法适应现实空间研究的需求。列斐伏尔在马克思空间理论、德波景观理论和黑格尔空间思想的基础上,对空间的社会关系、空间的生产与再生产进行了再阐释,提出“空间生产的三元辩证法”,包含空间的实践、空间的表象(又称空间的表征)和表征的空间三个层面。[11]其中,空间的实践即可感知的社会生产实践,包括空间内的实践活动和空间自身的生产实践。人们在实践的过程中感受空间,从而创造和重构空间,强调空间生产的物质性和物理性维度。空间的表象是一种想象的、概念化的精神空间,与空间实践活动相关。城市规划者利用空间符号构想空间,这个幻想的空间可能与真实世界相仿,也可能是暂时无法实现的遥远国度,但总归在现实社会中起着具体的作用。表征的空间又称再现性空间,是通过象征符号和图像呈现出来的人们生活的空间。人们可以借助象征符号和文化语言体验日常生活,形成社会想象,从而构建抽象的、超越现实的空间。列斐伏尔认为表征的空间不是精神空间和物质空间的简单叠加,而是两者的交互生产和建构,从而产生一个新的开放性选择空间。爱德华·索亚在列斐伏尔空间生产理论的基础上引进他者性的“第三空间”,实际上想建构的是一种反抗统治秩序的空间。这种反抗体现在“第一空间(物质空间)和第二空间(精神空间)并不存在谁统治谁、谁优于谁的论断”,二者存在的是互相影响的解读模式。[12]正确认识第三空间,需要不断接近社会空间的各个方面,通过批判性的有意识的实践活动来构建第三空间。这与列斐伏尔对表征的空间的认知相近。在表征的空间中,不能把空间看作简单的物质容器或精神载体,而是要看到其中存在的社会性和历史性,要着重研究空间中存在的社会关系和社会活动。

2. 空间腾挪的理论想象

随着电子通信技术的不断发展,具有文化装置的物理空间从实体建筑向网络虚拟空间挪移,空间的范畴拓展到了网络等虚拟空间。网络在现实层面和象征层面都联结了曾经失去的联系,电子媒介建构的虚拟时空给予了现实群体不同的体验,电子媒介信息的流动和传播也为全球文化共同体和集体意识的形成提供了契机。[13]

本文所指涉的空间腾挪是原本在现实维度存在的空间意涵向网络世界挪移的过程,在这里,媒介空间不仅是一个提供信息、传递讯息的功能性中介,更是可以分享社会经验、建立地方意识和情感认同的隐喻设想,[14](49)甚至可以对现实空间产生反作用,实现更深层次的跨时空跃迁。空间腾挪的说法表明了电子空间的产生并不是现实空间在虚拟维度的简单复刻,而是二者之间的相互作用与相互影响,这是一个动态的过程,存在着关系的变化发展。现实空间范畴(地理地点、用户媒介实践等)影响了媒介虚拟空间的建构,其间在媒介空间中所产生的一系列关系,如地方感知、刻板印象等,又会反过来作用于现实空间的发展。因此,空间腾挪是介于现实空间与虚拟空间之间的一种可产生多元关系的复杂过程。

三、基于传者地理信息的两级空间生产

由于低准入门槛和传播的即时性,微博成为网络舆情发酵的“温床”,也成为媒介空间形成的一个典型场域。2022年4月28日,微博率先全量显示用户IP属地信息,瞬间点燃网友对“IP属地”的讨论热情,“IP属地是什么”“有怎样的利弊”成为网友关注的重点,“微博全量开放IP属地”(此为一级网络话题)的话题词讨论值爆表。本文使用PyCharm在新浪微博上以“微博全量开放IP属地”为关键词进行检索,时间设置为2022年4月28日至2022年5月4日,即新浪微博社区管理官方发布“全量显示IP属地”后一周的时间。对一周内所发布的与“微博全量开放IP属地”话题相关的博文账号ID、博文内容、发布时间、转发量、评论量和评论内容进行爬取,共获得10421条博文和33783条评论,后通过Nvivo质性分析软件对所爬取的博文与评论内容进行词频分析。经过分析,发现网友通过不同的符号文本构建了基于一级网络话题讨论的文本实践空间和基于二级衍生地理感知的再现性意象空间。

1. 一级空间:基于文字讨论的空间实践与空间表征

列斐伏尔认为,“我们已经由空间中事物的生产转向空间本身的生产”,[15]即受众所进行的行为,已不仅仅是内容的生产,更加速了空间的诞生。IP属地的全量显示作为一种新生媒介技术,它的出现诱发了网友的媒介生产和空间实践行为,产出的内容构建了第一层话题性的媒介景观空间,即空间表征。

媒介空间的发展不仅使现有的线下社区得到加强,还促进了全新虚拟社区的涌现生成。此时,曾经私密化的对话被放置在开放的空间,并搭建起多人沟通的桥梁,普通观众也可轻易观察到其他群体的生活场景。与其他信息系统相比,网络空间更易进入,也更容易实现信息的交流与迁移。但与物质空间相似,网络交流空间同样是“有界的、有形的场所”。[16](32)在浩瀚的信息世界中,只有进入某个超级话题,或者对某个话题进行检索,才能进入对应的基于该话题的讨论空间,此空间类似于物理层面的面对面社交场所。而对话题不感兴趣的群体自然被隔离在空间之外,成为异质存在。如在IP属地全量显示的事件中,“微博全量开放IP属地”为一级话题,即原始网络话题,只有进入该话题页面、参与讨论或是对相关帖子进行回复的网友,才能真正进入由此构建的交流空间,此时“参与话题与否”成为该空间的分界碑。网友则通过发文、回帖等媒介实践表达自身看法,就像在现实维度展开人际交流,建构基于原始话题的一级媒介交流空间。在这个过程中,网友的IP属地一并显示。

在一级交流空间中,网友的文本生产和叙事呈现出碎片化和泛娱乐化的态势。大量戏仿的网络用语成为媒介景观构建的常见符号,如“你没事吧,没事吧,没事就吃溜溜梅”“我很无语”“人在机场,刚下飞机”“我真的拴Q”“我真的会谢”等。网友通过戏谑的媒介实践表达观点,凭借碎片化的亚文化符号实现文本的快速传播,在生产内容的过程中形成网络空间。该空间不仅是网友针对一级话题实践生产的语义空间,也是受到现实媒介实践影响的想象空间。如“二哈”“鲜花”“哭泣”等抽象表情包,以及“实名制”“净化”“裸奔”“发疯”等表示概念、判断的形式,均反映了网友在空间实践中的思维与构想。这种充满了抽象逻辑和感觉现象的空间便是列斐伏尔所言的空间表征,也就是人们通过空间实践所实现的空间表征。由于二者是伴随出现的现象,因此属于一个空间范畴。但需要指出的是,在一级空间中的文本想象与概念判断是比较简单的,具有通识性的和约定俗成的意涵,仅是一种情感表述或者一时的倾诉,并没有涉及太多的功能性解释。而在地方感与乡愁交流的基础上建构的二级衍生空间中的符号想象与文本隐喻,才具有心理层面的利己性功能解释含义。

综前所述,作为文化环境的一环,空间不仅是人类社会实践的场所与载体,而且越来越成为人类社会实践的产物。[17]在电子空间中,属地的技术性显现也许并没有从本质上改变网友的媒介实践行为,人们依旧进行文本生产并参与讨论,但由其媒介实践活动而构造的舆论场域和讨论空间发生了重大嬗变。在这个交流与实践的过程中,不同网友借助具体的媒介载体和有形的文字符号,如表情包和网络流行语,将感知与设想充分表达,从而形成一种概念化的空间,即通过空间实践生产空间表征并产生社会关系。

2. 二级空间:基于地理讨论的再现性空间

再现性空间是在空间实践和空间表征的基础上形成的一种物质与想象结合的空间形式。它既包含了符号所表征的意象空间,又反作用于物质空间的发展。其中物质和地点创造的是现场交往的信息系统,符号和想象则创造出更进一步的精神交往场景。基于属地信息话题构建的再现性空间,以具体的地理信息为物质指向,但起到决定性交流作用的依旧是参与者的经验性感知。

个体的网民最初因“属地信息显示”这一事件发表看法,在交流的推移中,多元的地理省份(此为二级网络话题)成为彼此的谈资。网友将IP属地的地理符号与现实的地域空间相结合,在讨论中逐渐勾勒出某些地理区域的媒介形象,其间充斥着地理感知和群体情感的独特印记。一方面,地点本身就带有文化色彩的意蕴,包含着地理发展的历史烙印和个体对地点的文化信仰。互联网技术的发展为地点的个性化表达提供了便捷的渠道,赛博空间的叙事流和铭刻性特征更是推动了地标和地方等具有文化信仰的空间的形成。在这类空间中,网友通过文字符号和短视频符号建立地方感,通过远程观看获得在场体验的感知,在交流的过程中认识该地点的历史文化,更因多元的表达方式被地方“安利”或“种草”。在不间断的互动—习得过程中,网友对地方的认识随之形成。由此可见,网络空间虽然是客观存在的,但大众将个人的主观经验和过往感知附加在文字讨论之中,使每一个基于讨论形成的意象空间因混合了人们的体验、学识、想象和记忆,[18]而不可避免地带有内部主观性,成为个人经验和感觉的产物。因此,人们围绕地点所产出的媒介空间既包含地方的文化信仰,也包含个人对于该地点的情绪感知,如维护和厌恶等。

另一方面,群体之间的情感记忆同样有助于基于恋地情结的再现性地方空间构筑。电子媒介破坏了时间和地点的特殊性,引发了“副社会交往”的新型关系。[16](113)通常来讲,基于短暂的会面和共享肤浅经历而形成的群体通常会形成较弱的群体关系,但在时间地域逐渐消弭的互联网社会中,这种肤浅和偶然的经历共享模式开始逐渐具备较强的关系维系能力和社会影响。个体因具有共有的特殊性聚集在一起,在分享经历和认知的过程中形成一个有共同身份认知的社会类型群体。当人们围绕自己所熟悉的地理环境和地标性符号进行讨论时,所形成的就是老乡或者自己人的群体身份。在此类地缘性空间中,“同乡群体”因地域而结缘,因地缘而加深沟通欲望,地方与环境成为情感事件的载体。[19]这在一定程度上为“异乡游子”的情感迷失提供了精神供给,弥补了现代社会的情感弱连接。观众开始认识到通过这种副社会交往同样可以与数百万人建立跨屏的亲密关系。但同时,归属于不同群体的个体在进行群际交往时,也极易因不同的感知而出现冲突和排他等不良反应。个别激进分子在网络世界对某地区的恶意发言或是当地人的不恰当言论,都会影响他者对该地区的印象和感知,当这种负面印象累积到一定程度,就会导致“地域黑”和刻板印象的涌现。如“江西彩礼高”“东北人脾气暴”“四川男人耙耳朵”等,都是长期以来积累的典型地域刻板印象。当群体之间爆发冲突时,这些印象就会成为地域攻击的攻击点,而攻击他群、维护自身则成为个别网友获得并强化身份认同的途径。

这表明在电子空间中,地理景观的真实性和影响力已得到普遍认可,讲述者所描绘的景观影像也影响了旁观者对地点的实际认知和生活体验。因此可以说,客观的物质地理和主观的意象隐喻合谋共筑了典型的再现性空间。

四、空间生产重塑信息传播模式

1. 两级空间生产的新型传播模式

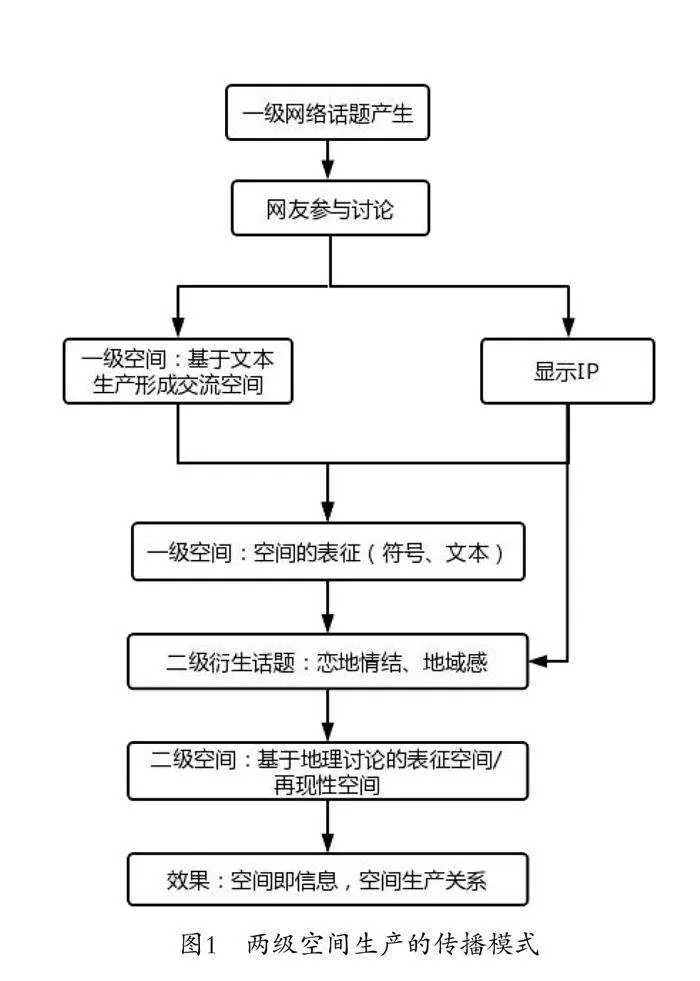

通过对基于传者地理信息显示的两级空间生产进行分析,可以梳理出两级空间生产的传播模式(见图1),以展示一级网络话题和一级空间、二级衍生话题和二级空间的建构过程。该模式强调了文字符号与地理意象对空间生产的影响,指出电子技术介入社会交往的结果是场景和行为的界定不再取决于物质位置,空间距离的消亡将带来重塑社会形态的力量,[20]此时空间本身也成为信息的一部分。

在一级空间中,技术与话题打破了物质距离和信息交流的壁垒,网友通过不同的媒介实践生产不同的交流空间。在二级空间中,地方与地理位置实现了分离,在性状与样貌上有了更多可能,有机会成为人们的抽象精神感知。[21]同时由于地方的媒介化转向以及虚拟社区的副社会交往强化,使得地方和虚拟社交成为互联网世界的永恒话题。因此该模式同样适用于属地信息显示后其他热门网络话题的传播走向与空间形成过程。

2. 空间即信息

传播学者麦克卢汉曾提出“媒介即讯息”,指明传播媒介才是某段时期社会发展的重要缩影。与之相对照,在电子空间中也可提出“空间即信息”的说法,以此表明空间在现实生活和虚拟世界中发挥的重要作用。“媒介即讯息”认为媒介本身才是真正有意义的讯息而非当时媒介传播的内容,人们只有通过特定的媒介才可以进行相应的传播活动,生产社会文化,影响社会变革。在这个观点中,媒介不仅是信息的中介传输平台,更是信息本身。在时空距离消弭、空间多元化的当下,传播场域同样成为人们认识理解社会、进行传播活动的主要组成部分。“空间即信息”表明每个时期传播空间的不同会产生不同形式的传播活动,造就不同的社会关系和传者印象。在前媒体时代,人们所认知的空间就是物理维度的场所,受限于具体的距离,人们在这里所进行的是人际传播与群体交流,口语、表情、身体语言等均是常见的表达符号。每个人在空间中所处的位置也在一定程度上反映了其在群体和现实生活中的地位。但随着网络技术的发展,电子媒体的出现使空间的范畴扩大,概念化的空间同样可以聚合群体,进行沟通。此时所进行的多是群聚传播,[22]且是跨屏群聚传播。在这一阶段,文字、表情包、图片、视频等成为主要的传播符号。虚拟的空间范畴使人们的网络地位与现实身份发生割裂,开始出现前后台人设不一的现象。由此可见,交流空间的嬗变所形成的不同的传播形式和文化符号,同样体现了社会关系、社会文化的发展历程。如果说媒介最重要的作用就是影响了人们的思考与行为习惯,那么空间也成为人们习得行为和表达语言的重要场域。因此,“空间即信息”的说法亦是成立的。

3. 5W传播模式的局限性

衍生的基于地理讨论的二级空间的出现表明地理位置影响了电子传播的过程,证明忽视地理因素的5W传播模式在电子传播时代具有一定的局限性。在二级空间中,网友根据属地位置展开关于地方感和恋地情结的交流,地理成为讨论的话题,成为影响传播的重要因素。

一方面,地理位置的显示影响了人们在空间观看时形成的思维判断。地理位置成为左右人们传播信息、接受信息的一个重要因素。在属地显示后,人们会依据IP位置来佐证、判断信源的真实性,从而选择相信或摒弃信息。如在某一热点新闻中,属地显示为事发地的用户所发表的言论会更容易得到大众的信任,而异地用户的评论的真实性则更易遭到质疑。这种变化充分说明在电子空间这一全新的传播场域中,传统的基于5W框架的传播模式已无法详尽地概括影响信息选择的所有环节,传者所在地作为一种具象的社会环境也应成为理解电子传播过程和传播模式的必要补充。由此可见,IP属地也就是地理位置对电子传播的影响,不仅停留在技术层面,还深入信息接受的环节。

另一方面,人们在塑造空间的同时,空间也在塑造人们自身。新空间的产生必然对个人的认知、感受和行为产生影响。如本文在前所述的恋地情结和地方感都是在他乡群体对自己家乡的正向怀念。但对于他群来讲,某一地方的感知并非完全正向的。地点的外显除了带来信任感和归属感外,还会带来刻板印象和“地域黑”问题。我们对所搜集到的10421条博文进行情感分析,发现有308条微博在正文中认同“地理信息的显示会加剧地域歧视和地域问题的出现”。属地信息将地理位置直接展现在围观者面前,致使在一些有争议的事件中,网友会因为刻板印象对地域展开攻击,而忽视了事件的本质。

总而言之,无论是“空间即信息”还是地理影响传播过程,都证明空间成为信息的一部分,位置技术或媒介技术逐渐渗入空间的建构过程。互联网特有的“在旅途的”“游牧”的秩序特点会促使技术对网络空间景观的重塑产生循环往复的影响。IP属地作为一种新型的互联网基础设施,以一种不可见的物质形式影响了两级媒介空间的建构,空间中的产物与经历惠及参与的群体。但由于人们已习惯于在既有制度下生活,而新技术的显现不仅会打破其原有的心理定势,还会影响其近期的行动认知。所以,对于社会和媒介用户来说,接受新事物的出现,面对新事物所带来的变化,必然需要一个历时性的心理预热和知识更新的过程。此时IP属地显示这一管理部门对网络空间所加赠的规则能否达到预期管理目标,仍有待考察。

结语

地理信息的显示和媒介技术的发展使媒介空间充满了关系性、社会性和历史性,使空间带有复杂动态的走向趋势。正如列斐伏尔所言:“空间实践是一种基本的生产实践,在生产空间的同时,也生产出了空间产品赖以存在的社会关系,而空间的确立,又进一步稳固并深化了这种社会关系。”[23]网络中的景观空间并不是现实空间的简单映射,而是在虚拟和现实视域的交织下衍生出的与现实空间有着重要区别的新空间模式。

互联网电子空间和再现性景观的构筑过程,打破了物质的中介环境,将空间的概念从物质实然的窠臼中剥离出来,形成新的信息空间,这种信息特别关注经验性常识和隐喻设想。此时空间的概念已然成为包含社会、地域、文化等在内的多元存在,空间生产也已转向社会关系和社会权力的再生产。文森特·莫斯可在《数字化崇拜:迷思、权力与赛博空间》中指出:“我们与空间和地方的关系发生了根本性的转变。”[14](85)互联网传播超越了空间障碍,使得空间生产不再局限于物理维度,电子空间同样具有连接人与社会的作用,原子的个体同样可以通过电子参与聚合记忆情感,获得情感认同。也正因如此,如何在新兴的互联网空间中厘清空间实践、空间的表征和再现性空间三者的关系,理解地理位置和媒介技术对空间生产、空间书写的影响,辨析电子空间对现实地域和社会形态的影响以及如何构建健康的网络空间等,均有待深入研究。

参考文献:

[1] Hong L, Ahmed A, Gurumurthy S, et al. Discovering geographical topics in the twitter stream[C]. Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 2012: 769-778.

[2] 马丁·海德格尔. 海德格尔选集(下卷)[M]. 孙周兴,译. 上海:上海三联书店,1996:937.

[3] 唐士哲. 作为文化技术的媒介:基德勒的媒介理论初探[J]. 传播研究与实践,2017(7):5-32.

[4] 欧文·戈夫曼. 日常生活中的自我呈现[M]. 冯钢,译. 北京:北京大学出版社,2008:21-24.

[5] 袁艳. 当地理学家谈论媒介与传播时,他们谈论什么? ——兼评保罗·亚当斯的《媒介与传播地理学》[J]. 国际新闻界,2019(7):157-176.

[6] 方玲玲. 媒介地理:文化图景的媒介再现[J]. 东南传播,2008(6):68-70.

[7] 曾一果,凡婷婷. 重识“地方”:网红空间与媒介地方感的形成——以短视频打卡“西安城墙”为考察中心[J]. 新闻与传播研究,2022(11):71-89.

[8] 王海洲. 作为媒介景观的政治仪式:国庆阅兵(1949—2009)的政治传播学研究[J]. 新闻与传播研究,2009(4):53-60,109.

[9] 巴鲁赫·斯宾诺莎. 笛卡尔哲学原理[M]. 王荫庭,洪汉鼎,译. 北京:商务印书馆,2007:53.

[10] 弗里德里希·尼采. 查拉图斯特拉如是说[M]. 尹溟,译. 北京:文化艺术出版社,1991:98-100.

[11] Henri Lefebvre. The Production of Space[M]. London: Blackwell Ltd, 1992: 33-40.

[12] 爱德华·索亚. 第三空间:去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程[M]. 陆扬,刘佳林,朱志荣,译. 上海:上海教育出版社,2005:19.

[13] 戴维·莫利,凯文·罗宾斯. 认同的空间:全球媒介、电子世界景观与文化边界[M]. 司艳,译. 南京:南京大学出版社,2001:97-113.

[14] 文森特·莫斯可. 数字化崇拜:迷思、权力与赛博空间[M]. 黄典林,译. 北京:北京大学出版社,2010.

[15] Henri Lefebvre. Space: social product and use value[M]//Freiberg J W. Critical Sociology: European Perspective. New York: Irvington Publishers, 1979: 285-295.

[16] 约书亚·梅罗维茨. 消失的地域:电子媒介对社会行为的影响[M]. 肖志军,译. 北京:清华大学出版社,2002.

[17] 曼纽尔·卡斯特. 网络社会的崛起[M]. 夏铸九,王志弘,等,译. 北京:社会科学文献出版社,2001:505.

[18] 丹尼·卡瓦拉罗. 文化理论关键词[M]. 张卫东,张生,赵顺宏,译. 南京:江苏人民出版社,2006:182-183.

[19] 段义孚. 恋地情结[M]. 志丞,刘苏,译. 北京:商务印书馆,2018:136.

[20] Frances Cairncross. The death of distance: How the communications revolution is changing our lives[M]. Boston: Harvard Business Press, 1997: 1.

[21] 郭峥,张涛甫. 媒介与空间视域下的赛博“地方”——兼论B站地方性[J]. 编辑之友,2023(5):46-51.

[22] 隋岩. 互联网群聚传播[M]. 北京:科学出版社,2023:1-2.

[23] 刘涛. 社会化媒体与空间的社会化生产——列斐伏尔“空间生产理论”的当代阐释[J]. 当代传播,2013(3):13-16.

The Two-Tiered Construction of Mediated Space by Geographic Information Presentation

——Based on the Theoretical Perspective of Spatial Production

WANG Wei-ming, ZHOU Xiao-yu(School of Journalism and Communication, Nanchang University, Jiangxi 330031, China)

Abstract: In current spatial research, space is no longer a mere social container, but a multifaceted existence that encompasses society, region, and culture. The Internet, as a typical spatial category, not only produces new spatial relations in the process of technological innovation, but also disciplining people's social and media practices. In this paper, we analyze the construction of e-space by media technology based on the spatial production theory of Levers. It is found that the full-volume display of IP location constructs a first-level mediated space based on topical discussions, and at the same time gives rise to a second-level reproducible space based on subjective geographic perceptions. The e-space is not a simple copy of real geography, but a complex appropriation based on social relations. It has the same function of linking people, geography and society. At this time, geolocation not only affects people's sense of place, but also intervenes in the two-tiered construction of e-space and reshapes communication patterns.

Key words: IP location; e-space; spatial production; sense of place; Internet