“三新”背景下地域资源融入国家课程的策略

随着“三新”改革的深化,课标要求、考试内容和教材内容都发生了巨大变化。如何更好地发挥地域资源的育人价值,助推“三新”教学改革,尤其是聚焦地域资源与国家课程的融通这一全新的视角,探索地域资源融入国家课程的价值、策略和原则,具有一定的研究价值。

一、拓展育人场域:融通地域资源和国家课程

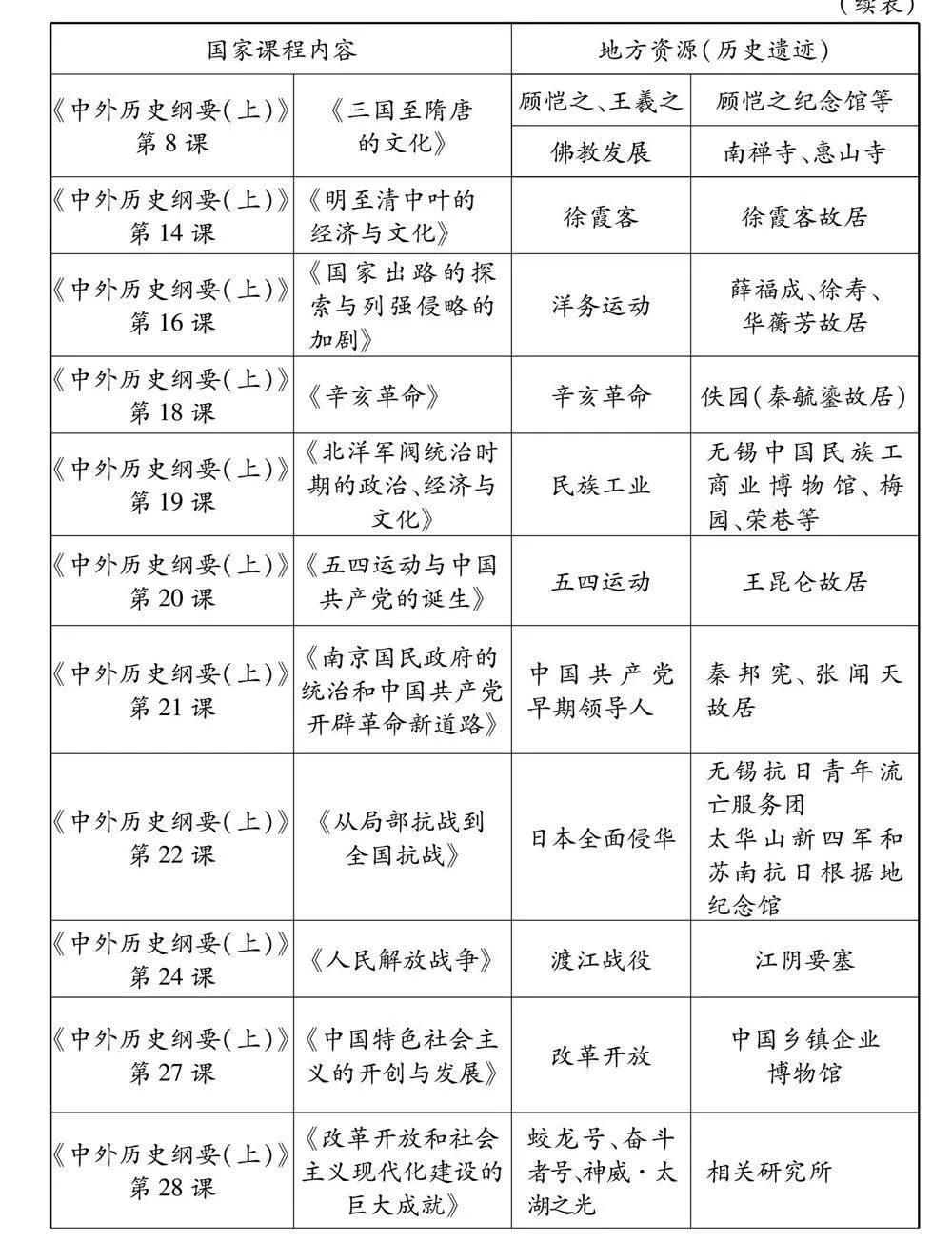

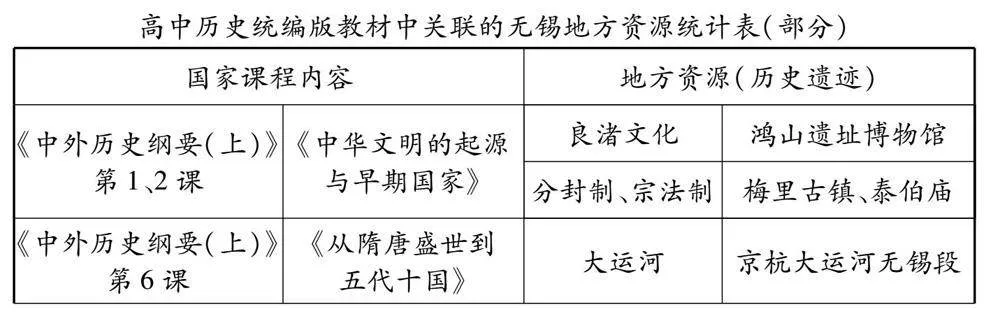

江苏省无锡市历史悠久,遗迹丰富,被誉为“太湖明珠”“江南盛地”,是吴文化的发祥地、中国民族工商业的摇篮和中国乡镇企业的发祥地。无锡先民的原始文化先后属于马家浜文化、崧泽文化和良渚文化。丰富的考古实物,印证了中华文明历史悠久、多元一体的格局。阖闾城遗址、鸿山遗址等出土了丰富的先秦历史文物,为现场教学、历史研学提供了好去处。近代史上,无锡成为重要的民族工业中心城市,留下大量工业遗产,如无锡中国民族工商业博物馆等,成为研究中国民族工业发展史的一个样本。大量的地方文献史料、实物史料、档案资料和口述史料成为研究中国历史的宝贵财富。丰富的文化遗迹为学生提供了广阔的学科实践场域。因此,借助地域资源融通国家课程的方式,可以实现育人场域的拓展,最终有益于学生核心素养的有效提升。

对照“三新”改革的要求,笔者认为将地域资源融入国家课程的教学至少具有如下优势:

1.有利于课程目标的有效达成。

新课标强调对学生文化自信的培养。热爱家乡文化是坚定文化自信的力量源泉,通过了解、认识并理解家乡文化,可以更好地达成坚定文化自信、铸牢中华民族共同体意识的目标。例如,通过展示无锡良渚文化遗存的相关实物096a97a1a0cf902f3035ce07ffa9dca9cfa47d012b3e7dae2cb8bb7eb56c9681史料,可以使学生认识到无锡以及中华文化的悠久历史、多元一体的格局,进而产生对国家、民族的认同感和自豪感。

2.有利于课程内容的丰富生动。

新课标强调对家国情怀的培养。地域资源种类丰富、贴近生活、活泼有趣,可以拉近国家10a0134ac1e8abaaac89d95e32be889aece5246f58e29240139a93b9fc9fcbe2课程内容与学生之间的距离。学生在接触、感受家乡的一草一木、一砖一瓦、一街一巷中,感知、体悟大时代与地方社会、国家与个人的互动关系,进而“神入”课堂情境,充分理解教材中枯燥的知识点,产生更为清晰的时空观念,产生与历史事件进行对话的强烈兴趣,与历史人物产生浓厚的情感共鸣。

3.有利于推动历史深度学习。

新课标强调思维能力的培养。《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》指出,在教学过程中,教师要注意通过历史情境的设计,让学生体验当时人们所处的历史背景,感受当时所面临的社会问题。在此基础上,引领学生在对历史问题的探究过程中,认识史事的性质、特点、作用及影响。利用博物馆、纪念馆、考古遗址等主题场馆组织实地寻访活动,推动历史学习向深度发展,最终达到提升核心素养的目的。

三、探索四类路径:融汇地域资源和国家课程

1.以地域叙事重构教材内容。

选择一个关联统编版教材内容的事件或者人物,以该事件或者人物的经历串联架构课程。例如,在教学统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第20课《五四运动与中国共产党的诞生》时,笔者以无锡先贤、五四运动学生领袖王昆仑的人生经历和选择为暗线,重新整合教材内容为三个部分:“时代的觉醒——五四运动”“历史的选择——中国共产党的诞生”“革命的洗礼——国民革命”。在教学过程中通过使用生动的地域史料,搭建真实的历史情境,设计富有张力的问题,让学生有效参与到学习探究的过程中来,最终与革命先贤王昆仑的传奇一生产生共鸣,深刻理解时代对人的塑造。

2.以经典案例构建真实情境。

在教学过程中,不可能做到每一课都以一个故事或者人物来串联,教师也可以选择一些片段或情境来呈现。例如,在教学统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第18课《辛亥革命》时,以秦毓鎏的故居——佚园为切入点。我以秦毓鎏的故事引出辛亥革命,带领学生探索他对地方社会的实际影响。

3.以学科实践重回历史现场。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中特别强调“校外课程资源的利用”,如历史遗迹、遗址、博物馆、纪念馆、展览馆、档案馆、爱国主义教育基地等。笔者以统编版历史选择性必修3第15课《文化遗产:全人类共同的财富》的教学为例,将课题拟定为“探访、寻根与传承——走进家乡无锡的文化与自然遗产”。通过带领学生走进无锡地区的文化与自然遗产、历史文化遗迹,寻根江南文化的源头活水,勉励新时代青年肩负传承文脉的历史使命,最终达到提升学生核心素养、坚定学生文化自信的目的。

4.以项目化研究提升核心素养。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中特别强调,通过以学生为主体的活动,在做中学,进行自主学习、合作学习、探究学习,在认识历史的过程中联系和运用知识。鉴于此,笔者以“无锡民族工业的发展”“改革开放后无锡乡镇企业的发展”等为主题,开展史料研习项目式学习,通过成立研究性学习小组进行项目式学习的方式,推动深度学习的达成,教会学生通过辨析史料、史料互证,学会进行科学的历史解释。

四、地方资源融入国家课程的几点原则

理清地方资源和国家课程的关系,需要做好以下几点:

1.价值辨识——有益于立德树人。

地方资源是国家课程的有益补充,使用地方资源可以使课堂充满活力和趣味。所以,教师要特别重视发挥地方资源“增强学生的历史使命感,不断增强学生对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国共产党的认同,对中国特色社会主义道路的认同”的重要作用。

2.主次分明——服务于课标要求。

国家课程是体现国家意志的重要载体,每一节课都有必须要达成的目标,通过挖掘地方资源,补充、丰富国家课程的内容,但不能取代国家课程。

3.鉴别真伪——培养史料实证能力。

地方史很容易和民间传说、神话故事、戏曲演绎等杂糅在一起,即使是一手文献史料,也可能带有很强的主观性,古代正史中有关地方史的描述也有可能因为时代、立场的不同而存在巨大差别。