研究生“自主学习与科研”能力评价体系构建及应用

摘要: 目的:科学合理地构建研究生“自主学习与科研”能力评价体系,对高校培养研究生此方面能力具有重要参考价值。方法:文章以自主学习能力与科研能力的内涵与关系为基础,构建了研究生“自主学习与科研”能力评价指标体系,并以某高校为例运用网络层次分析法进行应用。结果:该校研究生自主学习能力低于科研能力;自主学习能力中,过程控制与结果反馈影响最大,自我认知影响最低;科研能力中,逻辑推理能力、写作能力和创新能力的影响均较高,实践能力影响最低。结论:该校可通过加大课程平时考核占比、利用线上资源优化学生自主学习过程、注重科研团队成员间的互助作用、优化课程模式保障教学质量等措施提升该能力的培养水平。

关键词:研究生教育;“自主学习与科研”能力;评价体系;网络层次分析法

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:1008-4657(2024)05-0028-09

2020年7月,全国研究生教育会议指出,新时代研究生的培养应注重创新能力。只有创新型高学历人才才能够满足现阶段社会经济发展需要,而自主学习与科研能力是研究生创新能力形成的基础,对研究生创新能力的培养至关重要。

学界对“自主学习与科研能力”进行了大量研究。相关研究经历了从自主学习行为本身的因素分析到能力培养的发展历程。自20世纪80年代以来,国外学者基于对影响自主学习诸多因素的分析和整合,从不同视角提出了一些代表性的自主学习模型,为相关领域的研究奠定了理论基础[ 1-3 ]。此后,国内外学者更倾向于将自主学习视作一种能力,注重对此能力及其培养方式的探究[ 4-10 ],并提出优化课程目标和内容设置、完善教学评价、拓展在线课程平台、转变教师教学理念以及改善学生学习方式等建议[ 11-14 ]。学界通常将“科研能力”视作高等教育的最终目标,认为科研能力是学习者能力的最终成果展示。因此,对“科研能力”的研究通常涉及其影响因素与提升手段等方面[ 15-26 ]。

综上,学者们从不同视角探索了研究生“自主学习能力”与“科研能力”提升路径,但绝大多数成果是将二者割裂开来分别进行研究,一定程度上容易引致研究观点片面性、培养模式的非系统性及培养反馈信息有效性的弱化。实际上二者具有密不可分的关系,尤其在研究生培养过程中,这两种能力缺一不可。因此,在前人研究基础上,本研究重视研究生培养的系统性,尝试将自主学习与科研能力有机结合,构建研究生“自主学习与科研”能力评价体系并加以应用,以期为研究生培养决策提供更科学依据。

一、研究生“自主学习与科研”能力评价的理论依据

(一)研究生“自主学习与科研”能力评价指标的选取

1.研究生“自主学习能力”评价指标

研究依据McCombs[ 1 ]、Zimmerman[ 2 ]、Butler和Winne[ 3 ]提出的三种自主学习模型,将自我认知、行为控制与结果反馈拆分为各关键行为节点,同时为突出各行为节点的可测性,将其划分为不同的微观能力,以此构成研究生“自主学习能力”评价指标体系。自我认知能力是自主学习能力的驱动因素,会显著影响学生的目标设定和行为方式[ 7 ]。自我认知既是基于内在自由的行为选择与责任承担,也是“三观”的日趋成熟,包含主体的知识储量、世界观、价值观、人生观、个体情绪及以此为基础所衍生出的对外界干扰抵抗能力[ 27 ];行为控制是保持自主学习行为长期性和有效性的核心,分为自主学习目标设定与自主学习过程控制两部分。首先,自主学习目标设定源于个体内在驱动力[ 28 ],包括自主确定学习目标的能力和自主规划学习计划的能力。经过本科阶段的培养,研究生通常能够清晰地了解自己的研究兴趣和职业目标,并能够制定明确的阶段目标与长期目标;研究生阶段学生有较多自主学习的机会,需要自行制定研究内容、方法和时间安排等详细的学习计划,个体内在驱动力越强,则自主学习目标设定越科学,下属能力就越强。其次,自主学习过程控制源于自我情绪管理能力与抵抗外界干扰能力[ 29 ],是个体在自主学习行为上的体现,分为自主选择学习方法能力和自主监测学习进度能力;结果反馈即个体自主学习结果反馈,是改善自主学习方法、提高自主学习能力的关键[ 30 ],分为自主评价学习效果能力和自主改进学习过程能力。

绝大多数研究生个体的自我认知能力、行为控制和结果反馈具备反映其自主学习能力的效果。因此,本研究选取内在驱动力、自我情绪管理能力和抵抗外界干扰能力表征研究生个体的自我认知能力;选取自主确定学习目标的能力和自主规划学习计划的能力,表征研究生个体自主学习目标的设定;选取自主选择学习方法的能力和自主监测学习进度的能力,表征研究生个体自主学习过程的控制;选取自主评价学习效果的能力和自主改进学习过程的能力,表征研究生个体自主学习结果的反馈。由此构成研究生“自主学习能力”指标体系。

2. 研究生“科研能力”评价指标选取

根据教育部、国家发展改革委、财政部三部委联合出台的《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》,并结合当前学界基于不同视角对研究生科研能力培养的相关研究[ 15-26 ],充分考量社会对高质量人才能力的需求,将研究生科研能力划分为逻辑推理能力、写作能力、实践能力和创新能力四种。

逻辑推理能力是研究生个体根据一定的先知条件,通过现有的知识与思维进行判定和推断,对事物得出自己结论的能力,集中体现为研究生科研过程中的思维模式[ 31 ]。逻辑推理能力包括发现与提出问题能力、分析问题能力和解决与反思问题能力,其中发现与提出问题能力是个体在科研训练过程中逐渐形成对事物看法与视角转变的表现,而分析问题能力、解决与反思问题能力则是个体在科研过程中逐渐累积并不断更新的综合素质。个体逻辑推理能力的提升通常会呈现出长期性、渐变性的发展趋势。

写作与实践能力是研究生在读阶段科研能力最主要表现,文章、毕业论文、调研报告、研究报告是他们学术成果直接的呈现形式,是评价其科研能力最直接的标准[ 32 ]。其中,写作能力包含文献查阅与总结能力、数据收集与处理能力以及语言表达与写作能力;实践能力包括动手操作能力和社会调查能力。只有具备这两种能力,才能将科学研究转化为学术成果,也赋予了科研能力可测量性。

创新是科学研究最本质的要素,增强创新能力是提升研究生科研能力的落脚点。但在研究生教育阶段,个体的创新能力往往体现在理论或技术/方法上。因此,本研究将创新能力分为技术/方法创新能力和理论创新能力。

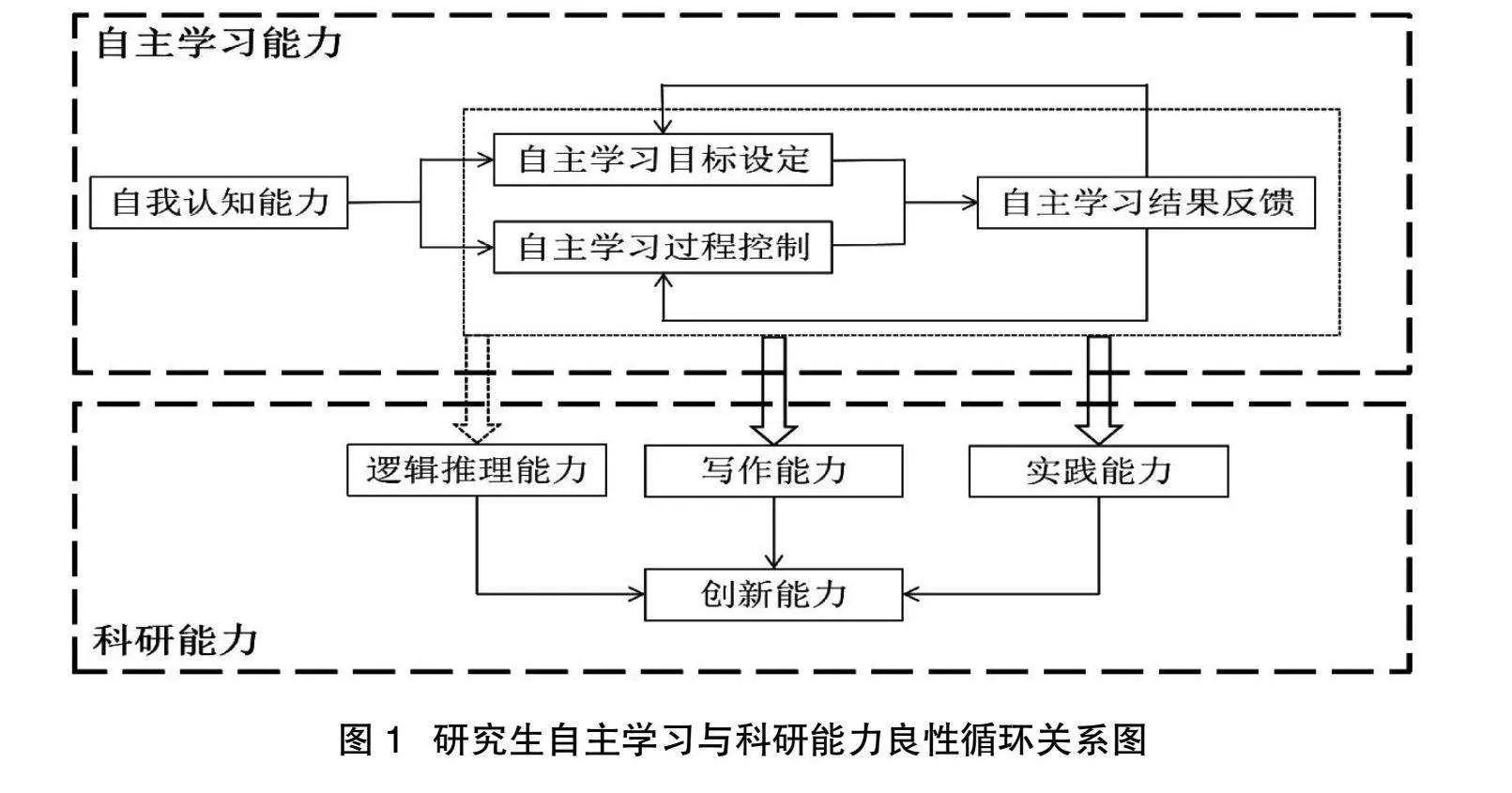

(二)研究生“自主学习与科研”能力的关联

研究生培养过程中,自主学习能力与科研能力是两种最基本能力,尽管二者在定义与内容上有本质区别,但并不影响它们之间的逻辑关联。自主学习能力是科研能力形成的前提和基础,直接决定着科研能力的水平;提升后的科研能力会引导研究生更高层级的学习需求,进而推动其自主学习能力的提升,通常在没有其它因素影响下会形成一个良性的闭循环(如图1所示)。

意识引导行动,自主学习意识是研究生化被动为主动,提高科研能力的内在动力。在自身知识储备和角色定位认知、短期情绪刺激和长期情绪管理以及过程中形成的抵抗外界干扰能力共同影响下,会形成研究生的自我认知能力,这种能力会不同程度地促进个体产生差异性自主学习行为。个体通过自主确定学习目标和自主规划学习计划完成自主学习目标的设定,进一步通过自主选择学习方法和自主监测学习进度完成自主学习过程的控制;一定阶段后,个体再通过自主评价学习效果和自主改进学习过程自主进行学习结果反馈,此时会形成“过程控制—结果反馈—过程改进”的良性自主学习循环。整个循环过程中,研究生个体自主学习能力下属各项子能力均会得到一定程度提升。

科学研究所需的基本素养和基础知识技能作为研究生自主学习的载体,在上述循环进程中会得到不同程度的提升。由于自主学习结果反馈中包含学习效果评价和学习过程改进,研究生在自主学习过程中会建立对科学研究基本素养和基础知识技能可获得性的对比,如统计软件、数学建模、调研方法等知识技能就能够不断积累并转换为研究生的写作能力与实践能力,学生发现与提出问题、分析问题、解决与反思问题等逻辑推理能力也会在该过程中得到不断锻炼,最终通过不断“量变”达到“质”的飞跃,凝练为科学研究的核心能力,即个体的创新能力。创新能力的提升会激发学生个体更高层级的学习动力,促进其自主学习能力的进一步提升。

二、研究生“自主学习与科研”能力评价体系的构建与应用

(一)研究生“自主学习与科研”能力评价体系的构建

依据前述理论分析,在前人研究的基础上可确定研究生“自主学习与科研”能力各项评价指标因素,构造各因素之间相互联结的递阶层次结构。其中,研究生“自主学习与科研”能力(U)为复合能力,可将其划分为两个一级指标自主学习能力(U1)与科研能力(U2)。

自主学习能力(U1)按自主学习的不同过程划分为相应的二级指标:自我认知能力(U11)、自主学习目标设定(U12)、自主学习过程控制(U13)和自主学习结果反馈(U14);科研能力(U2)依据科学研究的基本素养和基础知识技能类型划分为对应的二级指标:逻辑推理能力(U21)、写作能力(U22)、实践能力(U23)和创新能力(U24)。

自我认知能力(U11)具体可细分为三级指标:内在驱动力(U111)、自我情绪管理能力(U112)和抵抗外界干扰能力(U113);自主学习目标设定(U12)涉及自主确定学习目标的能力(U121)和自主规划学习计划的能力(U122)两个方面;自主学习过程控制(U13)包括自主选择学习方法的能力(U131)和自主监测学习进度的能力(U132);自主学习结果反馈(U14)则由自主评价学习效果的能力(U141)和自主改进学习过程的能力(U142)构成。

逻辑推理能力(U21)可划分为三级指标:“发现与提出”问题的能力(U211)、分析问题的能力(U212)和“解决与反思”问题的能力(U213);写作能力(U22)由“文献查阅与总结”能力(U221)、“数据收集与处理”能力(U222)和“语言表达与写作”能力(U223)构成;实践能力(U23)包含动手操作能力(U231)和社会调查能力(U232);创新能力(U24)则表现为技术/方法创新能力(U241)和理论创新能力(U242)。

将研究生“自主学习与科研”能力评估以及一级指标自主学习能力(U1)和科研能力(U2)定为目标层;将二级指标自我认知能力(U11)、自主学习目标设定(U12)、自主学习过程控制(U13)、自主学习结果反馈(U14)、逻辑推理能力(U21)、写作能力(U22)、实践能力(U23)和创新能力(U24)定义为准则层;将二级指标下各三级指标定义为指标层,分别为U = (U1,U2) = (U11,U12,U13,U14,U21,U22,U23,U24),U11 = (U111,U112,U113),U12 = (U121,U122),U13 = (U131,U132),U14 = (U141,U142),U21 = (U211,U212,U213),U22 = (U221,U222,U223),U23 = (U231,U232),U24 = (U241,U242)。具体的评价指标体系如表1所示。

(二)研究生“自主学习与科研”能力评价体系的应用

1.“自主学习与科研”能力评价ANP模型建立与求解

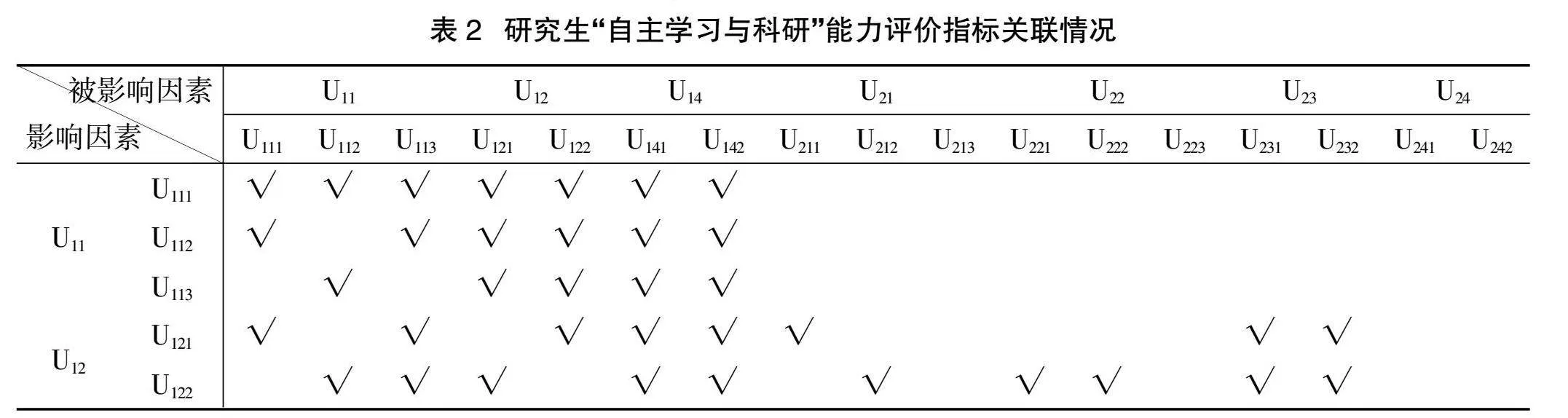

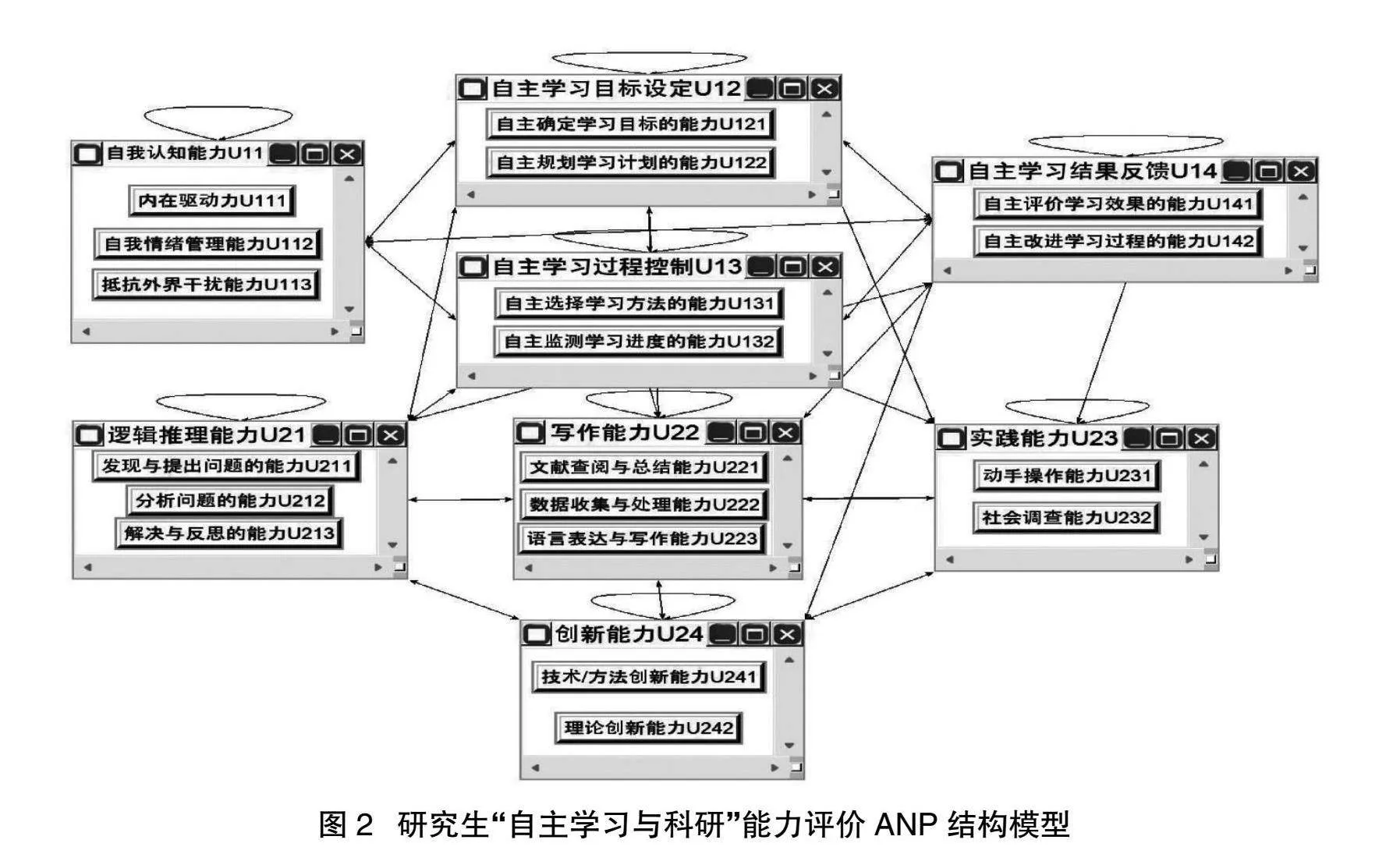

由于研究生“自主学习与科研”能力评价指标体系中,二级、三级指标层之间存在相互影响关系,因此,需要基于ANP 方法建立研究生“自主学习与科研”能力评价模型(如图2所示)。该模型将研究生“自主学习与科研”能力指标体系系统元素分为控制层与网络层。其中,准则层由各项二级指标构成,规定为彼此相对独立,网络层由控制层之下的元素集组成,其内部各指标的权重衡量需考虑彼此的相互作用。首先,研究运用德尔菲法确定各元素间的联系,以某高校为例,综合专家(1)问卷获得研究生“自主学习与科研”能力评价指标关联情况(如表2所示)。

其次,根据指标之间的相互关联情况,构建研究生“自主学习与科研”能力评价ANP结构模型(如图2所示)。图2将表2各指标间关联情况可视化,其中各元素集和元素之间的指向箭头代表两者间影响关系。

再次,构建两两比较矩阵并赋值。元素间只要存在依存或反馈关系,都应进行相对重要性比较。因此,综合问卷调查结果,构建两两比较矩阵,即判断矩阵,采用1-9标度法对元素之间优势度进行测度,并得出元素权重和一致性检验结果。当C.R < 0.1时,说明一致性检验通过,结果可接受。

然后,计算指标权重。Uij中元素Uijk(i = 1,2;j = 1,2,3,4;k = 1,2,3)的影响通过两两比较方式进行,获得研究生“自主学习与科研”能力各指标未加权超级矩阵,未加权超矩阵中的数值为元素的影响程度排列向量;然后再对未加权超级矩阵数据未做归一化处理,对超级矩阵的每一列进行归一化处理,使其每一列之和为1,以得到研究生“自主学习与科研”能力各指标加权超级矩阵;再次,为了反映元素之间的依存关系,将上述各指标进行合成,可得到各指标权重大小的排序,即为研究生“自主学习与科研”能力各指标极限超级矩阵。

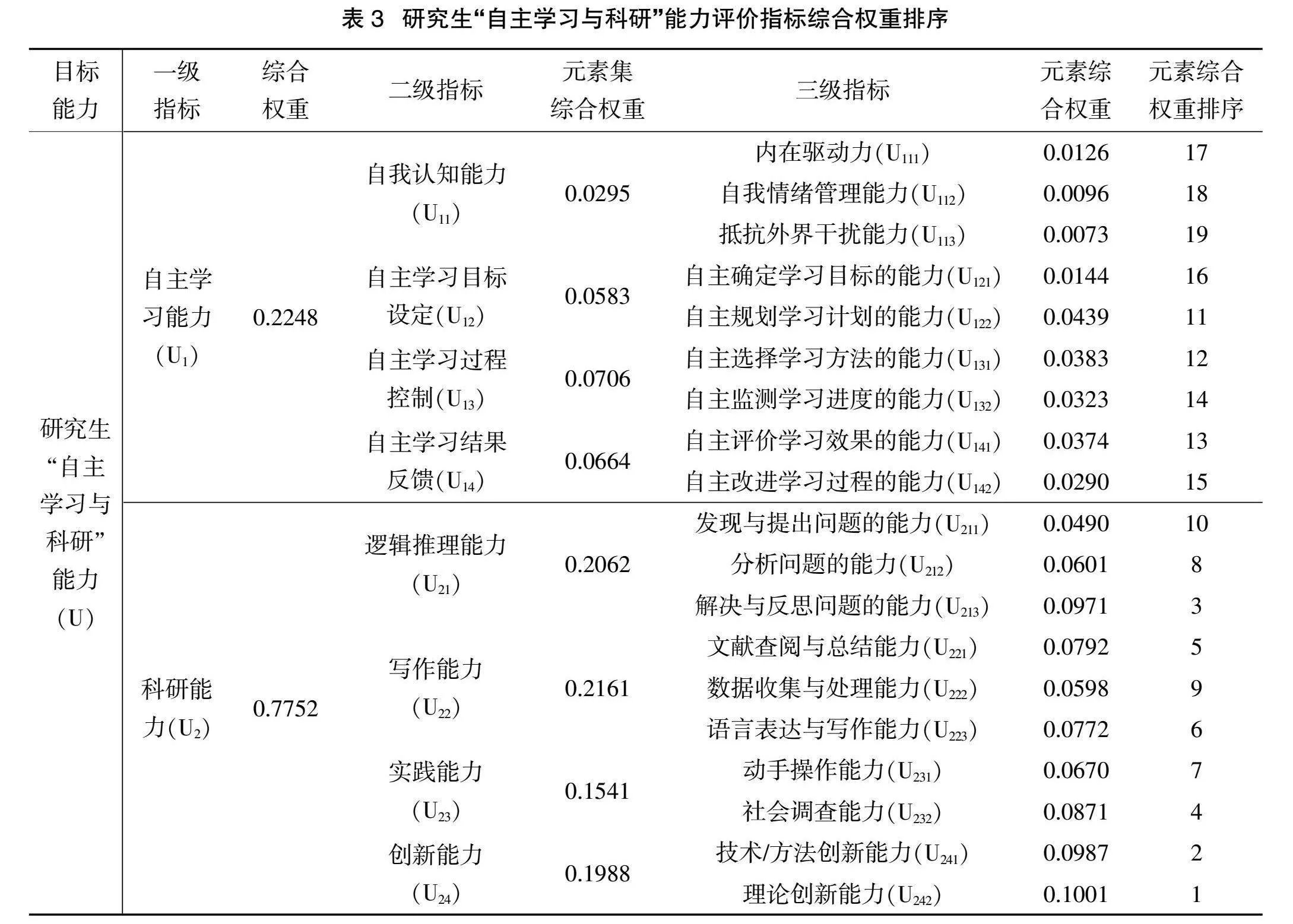

最后,合成排序结果。通过上述步骤,依次运算得出研究生“自主学习与科研”能力各指标超矩阵、加权超矩阵和极限超矩阵,由此获得各元素的综合权重(如表3所示)。

2.评价结果分析

由表3可知,该高校研究生自主学习能力(U1)和科研能力(U2)的权重分别为0.2248和0.7752。三级指标权重排名依次为:理论创新能力(U242) > 技术 / 方法创新能力(U241) > 解决与反思问题的能力(U213) > 社会调查能力(U232) > 文献查阅与总结能力(U221) > 语言表达与写作能力(U223) > 动手操作能力(U231) > 分析问题的能力(U212) > 数据收集与处理能力(U222) > 发现与提出问题的能力(U211) > 自主规划学习计划的能力(U122) > 自主选择学习方法的能力(U131) > 自主评价学习效果的能力(U141) > 自主改进学习过程的能力(U142) > 自主确定学习目标的能力(U121) > 内在驱动力(U111) > 自我情绪管理能力(U112)> 抵抗外界干扰能力(U113)。可以发现,科研能力(U2)下三级指标权重值排名靠前,自主学习能力(U1)下三级指标权重值排名靠后。说明该高校在研究生培养过程中,自主学习能力权重显著低于科研能力,两者间存在明显的内在逻辑联系。如前文分析,研究生自主学习能力是科研能力形成的前提与基础,只有具备一定的自主学习能力才能够形成既定的科研能力。若将“能力”概念进一步划分,则更趋向于将研究生的自主学习能力归为一种基础“素养”或“素质”,是一种内在的可塑性;而偏向于将研究生的科研能力归为一种“本事”或“本领”,是一种外在的可得性。任何内在的“素养”或“素质”都需要通过外在的“本事”或“本领”表现出来,如同“资源”的价值要通过“效用”来体现。因此,研究生自主学习能力权重低于科研能力权重。

研究生自主学习能力中,自主学习过程控制(U13)权重值最高,为0.0706;自主学习结果反馈(U14)次之,为0.0664;自主学习目标设定(U12)再次之,为0.0583;自我认知能力(U11)权重值最低,为0.0295。可见,按自主学习阶段划分,各项二级指标中的自我认知能力是自主学习能力的基础(U11),为研究生提供了自主学习的心理和生理基础条件,是自主学习行为本身的外在影响因素,故其权重值最低;自主学习目标设定(U12)包含目标与计划的设定,能够引领研究生自主学习的方向并设定计划,由于自主学习是在一定时期内持续学习的过程,目标与计划在该过程中根据学生学习情况变化的可能性较高,故该指标的权重值相对较低;自主学习过程控制(U13)是自主学习行为的核心,研究生在学习过程中对学习方法的选择会随其学习的深入程度不断优化更新,产生更高的学习效率,而对学习进度的监测则能够保障自主学习的有效性,两者相互关联并起到耦合协调作用,故该项指标的权重值最高;自主学习结果反馈(U14)能够起到整体调控作用,涉及学习效果的评价与过程的改进,能够有效避免产生时间与资源的冗余,是一种效率与效果保障机制,因此其权重值较高。

研究生科研能力中,写作能力(U22)权重值最高,为0.2161;逻辑推理能力(U21)仅次于前者,权重值为0.2062;创新能力(U24)权重值略低于逻辑推理能力,为0.1988;实践能力权重值最低,为0.1541。除实践能力外,其它三种科研能力权重值较为接近,其中写作能力最为重要。现阶段研究生的科研训练与成果累积途径主要通过参与导师课题或发表论文,而这两种途径均需要研究生具备一定的写作能力。同时,社会对毕业研究生的需求与筛选也极为看重研究生该项能力,因此写作能力的权重值最高;逻辑推理能力是表征研究生围绕某一理论或现实问题,在思维上的深度与灵活度,这既包括发现、提出、分析问题的能力,也包含对问题解决方式的思考能力。没有足够的逻辑推理能力,研究生的写作能力和创新能力将会受到一定限制,故该项能力权重值仅次于写作能力;创新能力是研究生培养的落脚点,包括技术/方法层面创新与理论层面创新。由于研究生期间是科学研究的入门阶段,学生需要通过大量的科研训练形成自身的知识体系,然后在科研训练中不断反思,从而为创新提供可能。因此,研究生创新能力的形成是建立在其他能力之上,没有基础的创新是无本之末。因此,创新能力的权重值略低于写作能力与逻辑推理能力;实践能力主要分为自然科学学科的实验与动手操作能力、社会科学学科的社会调查能力,由于研究生的实践能力通常是为其提供科研数据服务,且该项能力具有较高的易获得性,故其权重值相对较低。

三、结论与启示

本研究在前人已有成果的基础上,结合培养实践构建了研究生“自主学习与科研”能力评价指标体系,并以陕西某高校为例,运用ANP网络层次分析法分析了该校研究生“自主学习与科研”能力培养的状况。获得如下结论:

一是该校研究生的自主学习能力水平滞后于科研能力水平,主要源于两种能力内涵与形式的区别。自主学习能力是一种“素养”而科研能力是一种“本领”,更容易呈现出来;且部分自主学习能力通过科研能力来呈现。

二是自主学习能力中,过程控制与结果反馈最为重要,分别是自主学习过程的核心与调控机制,能够保障自主学习的可持续性和不断优化;目标与计划设定次之,它们为研究生自主学习提供方向与方案,但由于其随学习效果在不断调整,故其影响较小;自我认知是研究生自主学习行为本身的外界影响因素,影响效果有限,其对自主学习能力的影响相对最低。

三是科研能力中,逻辑推理能力、写作能力和创新能力影响排序均靠前且相近,三者间存在相互影响关系,逻辑推理能力能够促进写作能力提高,写作过程中逻辑推理能力能获得丰富与锻炼,它们会推动创新能力的形成与提高。实践能力由于具备易获得性,且多为科学研究服务,故其影响最低。

基于上述研究结果,提出以下建议:

第一,改革考核模式,加大对自主学习和科研训练平时的考核。首先,在课堂教学及培养过程中,可为学生设定长短期自主学习及科研任务,要求学生在规定时间内以书面或口头形式汇报展示完成情况,激发学生学习的热情和主动性,促进其自主学习与科研能力的提升。其次,加大平时考核的比重,确保学生在自主学习和科研训练中的付出能够得到充分的认可和评价,通过课程设计、作业设置和实验报告等方式,将平时考核融入到整个学习过程中。最后,除了传统的笔试和论文写作外,可以引入口头报告、小组讨论、项目展示等多样化考核方式,尽可能全面地评估研究生的综合能力和表现,鼓励研究生运用所学的知识和技能解决实际问题。

第二,充分利用网络介质,结合线上资源优化学生在研究方法方面的自主学习过程。安排合理的学习任务与目标要求,将研究方法的学习任务分解为难度适当的小任务,逐步引导学生学习相关研究方法,通过逐步增加任务的难度和复杂性,激发学生的学习兴趣和动力,提升其方法论学习能力。同时,给予学生完成学习任务方面一定的自由度,鼓励学生借助网络介质自主选择适合自己的学习工具和资源,探索不同的学习方法和技术。

第三,注重发挥科研团队成员间互帮互助的作用,多学习交流科研写作的经验与技巧。定期采取文献研读、案例分析、调研等多途径多方式开展团队师生间的交流座谈,定期检查阶段性成果,为学生提供持续的支持和指导,并通过线上平台、邮件沟通、虚拟会议等形式定期给予反馈,及时的反馈有助于学生了解自己的进展和不足,并作出相应的调整和改进。

第四,优化课程模式,确保教学质量。增加课程教学中的科研训练,明确教学任务安排,鼓励教师分专题教学,根据学生的研究领域和兴趣,导师可以选择适合的专题,和学生讨论帮助其确定研究方向和目标,并加大对学生实践和实验的指导。学生可以通过实际操作和实验研究,深入了解专题,并获得实践经验和数据。导师可以指导学生设计实验方案、分析实验结果,并引导他们从实践中探索和总结;注重学生分析问题与解决问题的思维能力,以高质量核心期刊论文为参照提升学生写作的学术规范与技巧,指导学生进行文献综述、实验设计、数据分析和结果表达。同时,通过对学生论文的评阅和反馈,指出不足之处并提供改进建议,帮助学生逐步提升写作质量。

注释:

(1)研究邀请了九名来自该高校的专家,包括三名研究生培养单位基层管理者,一名该单位的高层管理者以及五名一线研究生导师组成专家团队,参与调查评价。

参考文献:

[1]McCombs B L.Self-Regulated learning and academic achievement:A phenomenological view[M].Self-Regulated Learning and Academic Achievement. Springer,New York,1989.

[2]Zimmerman B J. A social cognitive view of self-regulated academic learning[J]. Journal of educational psychology,1989,81(3):329.

[3]Butler D L,Winne P H. Feedback and self-regulated learning:A theoretical synthesis[J]. Review of Educational Research, 1995,65(3):245-281.

[4]庞维国.从自主学习的心理机制看自主学习能力培养的着力点[J].全球教育展望,2002,31(5):26-31.

[5]Crowther Jim.“In and against” lifelong learning:Flexibility and the corrosion of character[J].International Journal of Lifelong Education,2004,23(2):125-136.

[6]Greene J A,Bolick C M,Jackson W P,etal.Domain-specificity of self-regulated learning processing in science and history[J].Contemporary Educational Psychology,2015(42):111-128.

[7]吴红云,袁加丽.研究生的自我认同与自主学习能力关系的实证研究[J].学位与研究生教育,2012(11):63-66.

[8]李德进.浅谈学分制背景下研究生自主学习能力培养[J].当代教育科学,2014(1):62-64.

[9]蒋丰兴,吕颖梅,徐景坤.以“潜能激励”培养模式提高硕士生自主学习能力——以江西科技师范大学为例[J].学位与研究生教育,2017(12):22-26.

[10]周正,周静.学术型研究生学术创新的过程要素及实现路径研究[J].黑龙江高教研究,2021,39(6):95-100.

[11]靳瑞霞.“互联网+教育”时代大学生自主学习能力培养研究[J].中国成人教育,2017(22):18-21.

[12]孙迟瑶,戚佳,刘继安等.自主学习视角下研究生在线知识共享行为研究[J].中国人民大学教育学刊,2023(4):99-115,182.

[13]薛欣欣,胡莉芳.研究生课程教学中的自主学习:内涵、作用与实践策略[J].研究生教育研究,2020(4):35-40,97.

[14]钱湛,徐东娥,李玲.护理学硕士研究生自主学习促进因素的质性研究[J].解放军护理杂志,2019,36(2):57-60.

[15]Forester M,Kahn J H,Hesson-McInnis M S. Factor structures of three measures of research self-efficacy[J]. Journal of Career Assessment,2004,12(1):3-16.

[16]Szymanski D M,Ozegovic J J,Phillips J C,et al. Fostering scholarly productivity through academic and internship research training environments[J]. Training and Education in Professional Psychology,2007,1(2):135.

[17]郑瑞强,胡军华.培养研究生科研能力的行为逻辑与机制创新[J].高教发展与评估,2022,38(1):73-81,124-125.

[18]曹惠民,杨怡文,杨帆杰,等.国内理工科院校文科研究生科研能力影响因素分析——基于528份调查问卷的分析[J].中国高校科技,2021(5):59-62.

[19]苏俊宏,徐均琪,吴慎将,等.科研赋能教学模式下研究生创新能力培养的探索与实践[J].学位与研究生教育,2021(2):36-39.

[20]朱华伟.比较视域下我国博士生科研能力发展研究[J].黑龙江高教研究,2022,40(12):81-87.

[21]王智帆,郭玲伶.医学专业学位研究生专业素养与能力养成的影响因素分析[J].当代教育论坛,2022(4):55-61.

[22]蔡娜,侯宁宁.新文科背景下档案学研究生科研创新能力培养研究——基于近五年档案学博硕学位论文选题分析[J].浙江档案,2022(3):30-33.

[23]谭学莲,倪卫桂,孙一民,等.口腔医学研究生科研能力自我评价的调查研究[J].中国实用口腔科杂志,2023,16(5):598-603.

[24]樊晓燕.新文科背景下我国外语学科博士研究生科研能力实证研究[J].西安外国语大学学报,2023,31(2):61-67.

[25]马荣春,马光远.法科研究生的科研要诀[J].学位与研究生教育,2023(2):56-63.

[26]唐彪,张学敏,刘羽田.主持科研项目可以提升研究生科研能力吗?——基于重庆市研究生科研创新项目的实证分析[J].高教探索,2023(3):79-85.

[27]姜新东.大学生自我意识的迷失与引导探源[J].思想政治教育研究,2020,36(5):112-116.

[28]郑大锋,陈砺,王秀军.OBE工程教育理念与化工专业实践教学体系研究[J].实验技术与管理,2017,34(5):154-157,160.

[29]李颖,陈薪旭.高校研究生社会情感能力的缺失表征与习得路径[J].学校党建与思想教育,2022(18):68-70.

[30]戴薇郦,吴立保,祝成林,等.研究生课程感知对学习方式及学习结果的影响——基于3P教学模型的实证研究[J].研究生教育研究,2023(5):27-34.

[31]孟万金.研究生科研能力结构要素的调查研究及启示[J].高等教育研究,2001(6):58-62.

[32]Elton L. Academic writinSPUqcJ4B45ee7KIR8CrIrQ==g and tacit knowledge[J]. Teaching in Higher Education,2010,15(2):151-160.

Construction and Application of the Evaluation System of

the Ability of “Self-directed Learning and Scientific

Research” for Postgraduates

ZHAO Hangli, AI Xinnan

(School of Management, Northwest University of Political Science and Law, Xi'an,Shanxi 710063, China)

Abstract:Purpose: It is of significant reference value for universities to scientifically and reasonably construct an evaluation system for the "self-directed learning and scientific research" abilities of graduate students in order to cultivate their abilities in this aspect. Methodology: The article is based on the connotation and relationship between self-directed learning ability and scientific research ability, and constructs an evaluation index system for the "self-directed learning and scientific research" abilities of graduate students. It then applies the analytic network process using a specific university as an example. Results: The graduate students at that university have lower self-directed learning ability compared to their scientific research ability. In terms of self-directed learning ability, process control and result feedback have the greatest impact, while self-awareness has the lowest impact. In terms of scientific research ability, logical reasoning ability, writing ability, and innovative ability have relatively greater impacts, while practical ability has the least impact. Conclusion: Based on this, the university can enhance the cultivation level of these abilities by implementing measures such as increasing the weightage of regular assessments in courses, optimizing the process of self-directed learning through online resources, emphasizing the collaborative synergy among members of research teams, and optimizing the course model to ensure teaching quality.

Key words:Graduate education;Ability of “self-directed learning and scientific research”;Evaluation system;Analytic network process