VR 技术赋能赣南客家文化展示设计的实践研究

摘要:在全球化进程加快且文化保护需求日益紧迫的当下,全球化在带来文化交流契机的同时,也引发了文化冲击和同质化威胁。随着各类外来文化的涌入,本土文化的独特韵味与深厚底蕴受到冲击。鉴于此,该研究聚焦VR技术与赣南客家文化的融合,通过挖掘赣南客家文化的内涵和特征,研究VR技术的原理和发展现状,基于“CCTS”模型构建的实例分析展示设计实践中的模型要素和展示空间设计方法,并深入阐述了VR技术在赣南客家文化展示中的应用。研究发现,尽管VR技术为文化展示带来显著价值,但也存在技术成本高、内容创作难、设备普及率低等挑战。为应对这些问题,未来应注重多模态技术的融合,推动数字化展馆的发展,为客家文化的保护与传播开辟新路径。

关键词:VR 技术;文化创新;赣南客家;数字文化展示模型;体验式互动;文化传承

中图分类号:G127 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)09(a)-0112-06

A Practical Study on Empowering the Exhibition Design of Gannan Hakka Culture Through VR Technology

ZENG Mengyuan

(Faculty of Architecture and Design, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou Jiangxi, 341000, China)

Abstract: As globalization accelerates and the need for cultural protection becomes increasingly urgent, it brings opportunities for cultural exchange while also posing threats of cultural homogenization and dilution. With the influx of various foreign cultures, the unique charm and profound heritage of local cultures are suffering the impact. In response, this study focuses on the integration of VR technology with Gannan Hakka culture. By exploring the connotations and chKWxmeWCC0vOX5+C5n5ETz962ER4mxCDdGANKrgj13Fc=aracteristics of Gannan Hakka culture and analyzing the principles and development of VR technology, the study constructs and applies the "CCTS" model in display design practice. The research delves into the application of VR technology in the display of Gannan Hakka culture. The study finds that while VR technology significantly enhances cultural display, it also faces challenges such as high costs, difficulty in content creation, and low equipment penetration. To address these issues, future efforts should focus on integrating multi-modal technologies and promoting the development of digital museums, thereby opening new avenues for the preservation and dissemination of Hakka culture.

Key words: Virtual reality technology; Cultural innovation; Gannan Hakka; Digital cultural display model; Experiential interaction; Cultural heritage preservation

客家文化是中华传统文化的重要组成部分。赣州是客家先民中原南迁的第一站,是客家民系的发祥地和客家人的主要聚居地之一,全市客家人口占95%以上,世称“客家摇篮”[1]。 2013年,国家级客家文化(赣南)生态保护实验区设立,为相关研究提供了政策支撑[2]。数字化时代,VR技术以其独特优势,为文化保护注入创新活力,让传统文化以鲜活、趣味横生的新面貌吸引公众,实现高效传承。但在应用VR展示客家文化时,面临技术成本高、内容质量与真实性待考究、技术稳定性兼容性不足,以及观众适应性挑战等问题,需实践总结,提出解决方案、提供有益借鉴。

本研究以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平文化思想,融合科技创新与文化产业创新,强化客家文化遗产保护传承,让客家文化遗产在新时代焕发新活力,助力区域经济发展与文化双繁荣。

1 赣南客家文化的内涵与特征

1.1 历史渊源

客家人是汉族的一个独具特色的分支。由于战乱、饥荒等原因,中原的汉人南迁进入江西、福建和广东的三角地区,与畲族、瑶族等土著族群长期共处,逐渐形成了独具特色且稳定的客家民系[3]。客家民系在赣南形成,在闽西成长,在梅州成熟,并扩展到海外。在各个阶段,客家文化始终在不断地发展和演变,展现出强大的生命力和适应性。赣南作为客家文化的发源地,在这一过程中扮演了至关重要的角色,其历史渊源为我们理解和传承客家文化提供了宝贵的资源和借鉴。

1.2 主要表现形式、特点及现状

勤劳的客家人在日常生活和劳动中创造了灿烂的客家文化,包括有形的和无形的。有形文化遗产指的是具有历史、艺术、科学、民族学或人类学价值的物质实体,如客家文化遗迹石雕、客家建筑“关西新围”围屋、赣州古城墙、古浮桥等;无形文化遗产指的是由社区、群体,有时是个人视为其文化遗产的一部分的各种实践、表现形式、知识体系和技能,以及与之相关的工具、物品、工艺品和文化场所[4],如戏曲“赣南采茶戏”、音乐“于都嗦呐”、民俗庆典“宁都竹篙火龙节”等。截至2023年,赣州市拥有人类非遗代表作名录1项,国家级非遗代表性项目13项,省级108项,市级327项,县级1 524项;国家级非遗代表性传承人8人,省级100人,市级309人,县级1 147人,充分体现其在客家文化领域的重要地位与广泛影响力[5]。

2 VR 数字技术概述

2.1 VR技术的特征和原理

虚拟现实(Virtual Reality,简称 VR),是当下全球最重要的视觉传播形式之一,沉浸性(immersion)、交互作用(interaction)、想象力(imagination)、人工(artificiality)、仿真性(simulation)与遥距在场(telepresence)等是其典型的基本特征[6]。 在哲学领域,“虚拟现实”被命名为“虚拟实在”,其定义为“在功效方面属实,然而实际上并非如此的事件或实体”[7]。从技术实践的视角来看,“虚拟实在”建立在人与计算机协同工作以构建更直观交互方式的基础之上,借此达成在虚拟环境中的超现实表达与运作。

虚拟现实(Virtual Reality)技术原理涵盖多个方面,主要体现在:一是追踪技术,通过陀螺仪等传感器实时获取用户头部位置和方向信息;二是显示技术,常见的头戴式显示器通过两块高清屏和视差原理为左右眼提供立体视觉效果;三是图形渲染技术,快速生成逼真场景并高帧率呈现;四是音频技术,通过模拟不同方向和距离的声音来增强沉浸感;五是交互和控制技术,通过手柄和追踪器等设备实现真实交互的控制技术;六是多感官输入技术,提供视觉、听觉、触觉和嗅觉等感官输入;七是实时渲染和计算虚拟环境并处理用户输入信号的实时计算技术;八是物理引擎技术,模拟虚拟世界中的物理规律,如重力、碰撞等,增强互动真实感;九是交互系统技术,通过控制器和体感控制设备提供沉浸式交互体验等。这些技术共同作用,使虚拟现实体验更加逼真和丰富[8]。

2.2 发展现状

目前,VR 技术蓬勃发展,在医疗、教育、艺术、建筑及空间规划等众多领域得以广泛运用。在文化领域,VR也逐步成为当代文化传承与保护的关键手段之一。例如,VR游敦煌“寻境敦煌”[9]、“消失的圆明园”VR展、VR数字沉浸展“永恒的巴黎圣母院”[10] 等,通过 3D建模技术、LBE技术、动作捕捉等VR技术成功重现历史遗迹与文物,赋予用户跨越时空的冒险体验。在虚拟环境下模拟历史背景、文化氛围与创意性元素,也为艺术家的创作提供更为广泛的灵感与可能性。但在实际展示应用中也存在诸多问题,诸如技术接受度不高、沉重且操作不便、设备质量欠佳、易故障损坏、交互体验差强人意等[11]。

就客家文化研究而言,理论研究成果显著,涉及历史学、建筑学、考古学、人类学与文化地理学等多学科视角。这些理论为数字艺术中视觉元素、用户体验及文化意义提供了有益见解。尤其在视觉文化研究、视觉符号学、感知认知及交互设计等领域,在一定程度上推动了客家文化中技术与艺术的融合。但在文化保护的数字化实践展示应用上却收效甚微。目前,仅少数研究者对赣南客家建筑进行了VR数字化的初步尝试,但应用尚不成熟且存在局限,亟需广泛深化开发。

3 基于“CCTS”模型的客家文化展示设计实践

3.1 “CCTS”展示模型

客家文化展示设计“CCTS”模型,改编基于付正刚的“S-T-S”的档案文化传播展示模型,即将档案记录的历史故事(Story)、呈现故事的技术手段(Technology)及故事演绎场景(Scene)3个要素组成的整体称为“S-T-S”档案展示模型[12]。 而“HCTS”的客家文化展示模型,基于 VR数字技术,将客家文化内涵(Connotation of Hakka Cultural)、文化内容(Content)、呈现文化的技术手段(Technology)及文化展示场景(Scene)4 个要素组成的整体称为“CCTS”展示模型。“CCTS”模型的应用以客家文化资源为基础,其技术要素将文化、场景和观众紧密联结起来,成为实现客家文化传播融合创新的关键所在。

“CCTS”模型中的“C”(Connotation of Hakka Cultural),代表着丰富多元、源远流长的客家文化内涵,涵盖了语言、习俗、建筑、艺术等多个方面,承载着客家人的历史记忆、价值观念和生活智慧,为模型提供了深厚的文化底蕴和丰富素材来源。“C”(Content),指的是对客家文化内容进行梳理、筛选和整合后所形成的具体展示内容,如客家的迁徙历史、独特的民俗风情、杰出的人物事迹等。“T”(Technology),指的是观众感官功能的延展,也是构建文化展示及场景的工具。通过 VR 设备,实现客家文化的零距离、综合立体式呈现效果,让观众在虚拟世界中获得视觉、听觉、触觉等感官的真实性体验,有效弥补传统客家文化展示内容静态多、动态少,展示方式单向多、互动少,以及叙事线性化、平面化的不足。“S”(Scene),强调了结合客家文化要素来精心打造文化展示场景的重要意义。在展示客家文化时,鉴于素材局限,通过精心构建历史逻辑严谨的虚拟场景,增强客家文化的可读性、观赏性与感染力。这不仅提升文化可读性、观赏性与感染力,还借助VR数字技术作为叙事媒介,融合文化内涵与背景,让观众沉浸体验,深刻感受客家文化之魅力。

3.2 基于CCTS模型和展示空间设计方法的实例建设

实践项目1:赣南客家文化城——VR 数字漫游设计,是基于CCTS模型并结合空间设计方法进行的实践探索(如图1所示)。

在项目设计过程中“C”(Connotation of Hakka Cultural)重点体现了客家“祠堂”的建筑文化内涵。祠堂为祭祖圣地,匾额、楹联、族谱承载家族历史,彰显传承;建筑装饰中的木雕、石雕、砖雕工艺精湛,展现客家艺术魅力;作为姓氏聚居象征,祠堂体现家族凝聚,彰显宗法,承载文化,融合建筑美学与风水观念,是客家文化综合展现的标志性载体。

“C”(Content)内容分析,对客家宗祠文化进行了深入的主题内容分析。其一,以“祠堂”为主题,全面梳理其发展历程,向观众讲述背后的故事。其二,着重突出了祠堂在客家文化传承和演变中的关键地位和重要意义,让观众明晰其价值所在。其三,采用生动有趣且富有教育意义的方式呈现内容,如通过动画虚拟演示交互和模拟活动场景等手段,让观众沉浸式体验客家文化精髓。

“T”(Technology)技术应用,即利用 VR 技术构建出赣南客家文化城的虚拟场景。其一,观众穿戴VR 眼镜和手柄,在虚拟环境中进行如抓取、点击、指向等交互操作,仿佛置身其中,自由地在文化城内漫步。其二,通过键盘、触摸屏或手柄等设备,实现前进、后退、左转、右转、上升、下降等操作,全方位观赏客家宗祠、广场等各个景点,从不同角度欣赏建筑和景观。

“S”(Scene)场景搭建,精心构建的场景为观众营造了极具沉浸感的体验。其一,祠堂内部的细节被细腻呈现,匾额、楹联和族谱清晰可辨,仿佛能让观众触摸到岁月的痕迹。木雕、石雕和砖雕的精美工艺在光影的烘托下活灵活现,浓厚的历史氛围油然而生。其二,广场上热闹非凡,人群熙攘,摊贩的吆喝声、孩童的嬉闹声仿若近在耳畔。周边建筑错落有致,与自然景观相得益彰,独特的客家风情得以充分展现。其三,对于季节和天气变化的场景模拟也极为生动。春天繁花似锦,夏天烈日炎炎,秋天金黄落叶,冬天皑皑白雪,晴天明朗开阔,雨天朦胧迷离,为观众带来了丰富的视觉享受和情感体验。整个场景的构建不仅要注重细节的真实性,还需考量文化氛围的营造以及与观众的情感共鸣,从而使观众仿若真正置身于赣南客家文化城中,亲身感受其独特魅力。

同时,实践项目还遵循了展示空间设计方法的应用。第一,基于述行性角度,在这个案例中,设置了一些让游客亲身参与的互动环节,比如,通过虚拟操作来模拟客家传统建筑的搭建过程,感受四季变化,让游客通过实际的行为动作更深入地理解和感受客家文化。第二,叙事性角度,以赣南客家文化城标志性建筑“祠堂”为主题,串联起其发展历程,讲述背后的故事,展现祠堂对客家文化的传承和演变及重要意义。第三,体验性角度,利用 VR 技术打造了一个逼真的赣南客家文化城虚拟场景,游客仿佛身临其境,能够自由漫步在文化城中,感受其独特的建筑风格、街道布局,参与各种节庆活动,获得沉浸式的体验。

总而言之,实践作品“赣南客家文化城——VR数字漫游设计” 将“CCTS”模型运用其中,运用VR技术多维立体呈现赣南客家祠堂建筑特征,构建“体验式互动展示”平台,使赣南客家文化在新技术场景中更加生动可感、深入人心,实现客家文化内涵和数字技术的有效传播和融合创新。

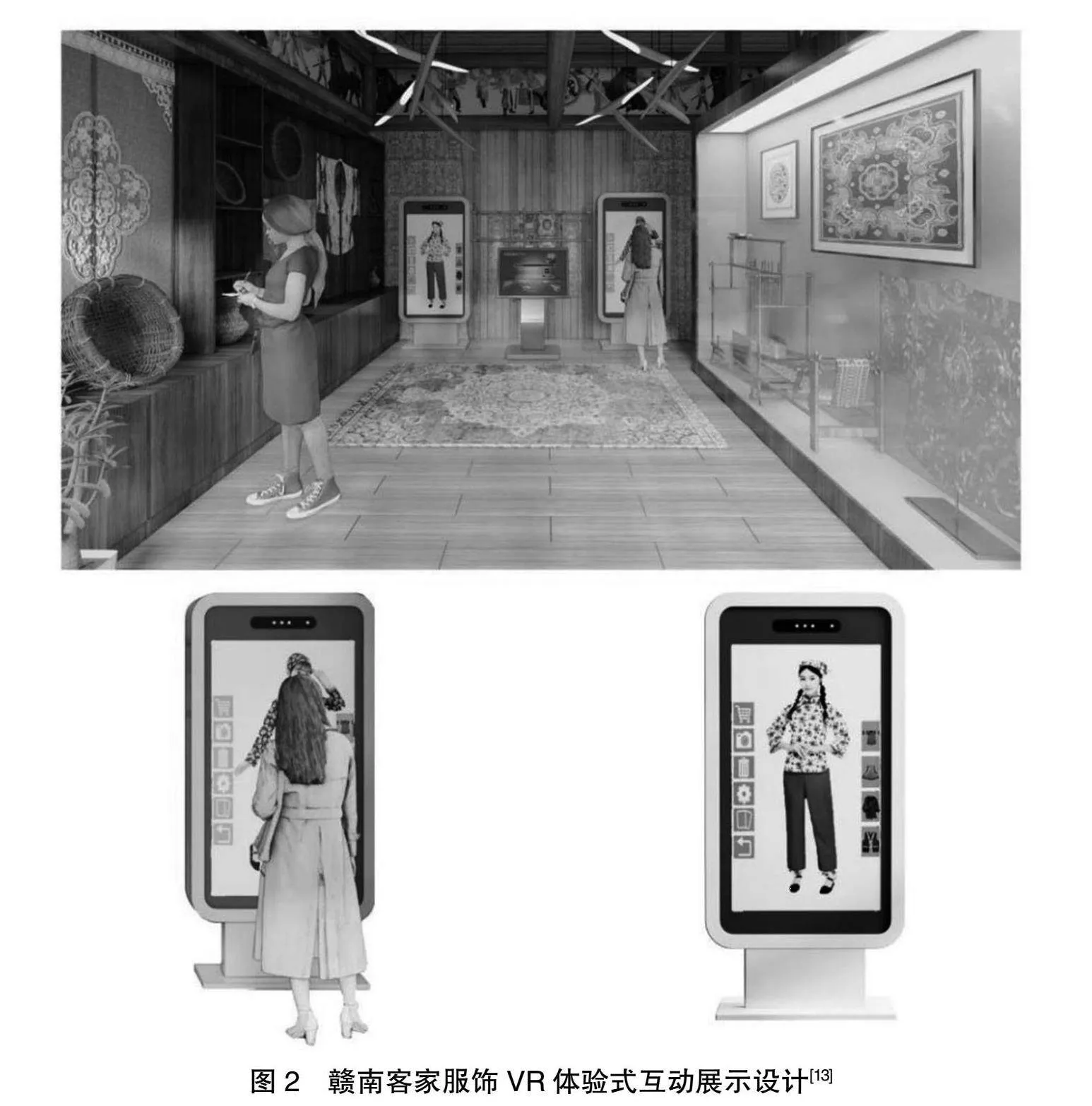

实践项目2 :赣南客家服饰 VR 体验式互动展示设计(如图2所示)。

“C”(Connotation of Hakka Cultural)重点聚焦“蓝染”技艺的丰富文化内涵。其一,“蓝染”作为服饰亮点,更加彰显客家传统服饰的精湛工艺和独特审美。其二,以客家婚礼等民俗活动中的服饰呈现,体现了服饰在特定情境中的文化意义。其三,客家服饰中蕴含的文化韵味,反映了客家人的生活习俗和价值观念,是客家文化的重要组成部分。

“C”(Content)是对客家服饰“蓝染”文化进行的深入剖析。其一,以客家传统服饰“蓝染”技艺为主线,讲述其起源、发展和创新的历程。例如,从客家民系的渊源入手,对传统客家蓝染及蓝染服饰载体进行详细介绍,展示传统客家蓝染的绚丽多彩及深厚的民族文化内涵;探索客家蓝染在染材的拓展应用、色彩纹样的多样化、套染工艺的应用、现代设备的融合等方面的活化发展路径[14]。其二,突出了传承人的坚守与付出,展现传承的艰辛与重要性。其三,通过筛选提炼,重点呈现特色图案、制作工艺等关键元素,以生动有趣且富有教育意义的方式,让观众更全面深入地了解客家服饰文化。

“T”(Technology),利用VR技术重塑客家蓝染服饰体验。其一,游客可虚拟试穿,全方位感受服饰之美,材质纹理尽现眼前,沉浸式体验独特魅力。其二,互动环节增强参与,与虚拟人物共话历史、文化,深入了解服饰背后的故事。其三,创设多样场景,如客家婚礼、节日庆典,让游客亲历服饰与文化的深度融合,感受浓厚的客家风情。这一创新展示,让客家蓝染服饰焕发新生,传承文化精髓。

“S”(Scene),精心构建的场景带来了出色的体验。其一,细腻呈现了客家服饰的细节,让观众仿佛能亲手触摸到精美的刺绣和配饰,其中蓝染技艺所造就的独特蓝色纹理在服饰上清晰可见,给场景中增添了一分神秘与优雅。其二,生动再现了热闹的民俗场景,展现出浓郁的客家风情。其三,对不同场景中的光线、色彩等元素进行精心设计,尤其突出蓝色的运用与变化。如在明亮光线下,蓝色显得清新活泼;在柔和光线下,蓝色呈现出深邃宁静。通过巧妙调整蓝色的深浅和明暗,为观众带来丰富的视觉享受和情感体验。

该项目展示空间设计方法的应用表现在:第一,基于述行性角度,项目设置了让游客试穿虚拟客家服饰,并设计了虚拟人物互动环节,让游客亲身体验客家服饰的穿着感受和动态美。第二,基于叙事性角度,以客家服饰传统服饰“蓝染”为故事设计主线,讲述客家服饰的起源、发展和创新,以及传承发展中的困难与坚守。第三,以体验性角度,借助 VR 技术营造出不同的场景,如客家传统婚礼、重大节日等,让游客穿着客家服饰置身其中,感受其在特定情境中的文化内涵。

总之,实践项目“赣南客家服饰 VR 体验式互动展示设计”,以VR体验式互动展示设计融合了赣南客家蓝染元素。蓝染是广泛流传于客家地区的一种传统手工技艺,是赣南客家非遗文化。展厅中展示了赣南客家服饰面料、款式、颜色、纹理等,参观者可以通过VR试衣镜,体验客家服饰的上身效果,感受客家服饰的艺术魅力。

4 总结与展望

4.1 项目价值

VR数字技术为赣南客家文化展示带来革命性变革,其沉浸式体验让参观者仿佛穿越时空,深度领略客家文化的独特魅力。该技术不仅拓宽了文化传播的边界,使全球观众都能近距离感受客家风情,还通过互动游戏等创新形式,激发年轻一代对传统文化的兴趣与热爱。虚拟客家文化城的构建,更是为文化传承注入了新的活力,让客家文化在数字时代绽放异彩,实现了传统与现代的完美融合。

4.2 不足与策略

尽管虚拟现实(VR)技术在文化展示和传承方面展现了巨大的潜力,但在实践应用中仍面临一些挑战。第一,技术成本高昂,不仅是设备价格,还包括定期维护和更新等。第二,内容创作难度大,涉及多领域专业人才的协作和大量时间资源,以及快速迭代需求进一步加剧了创作压力。第三,市场接受度低,尽管年轻人适应度高,但中老年群体对VR技术的认识和使用度较低,限制了受众范围。

为了改善这些问题,建议:第一,通过推动技术创新和规模化生产来降低硬件制造成本,并通过软件优化提高现有硬件的性能和效率,同时采取跨机构合作的方式,减轻项目初期资金压力,建立技术共享平台分摊成本、共享资源和提高效率。第二,搭建跨学科合作平台,集成多领域专家的知识和技能,共同创作高质量内容。同时,采用模块化和标准化设计方法,加快迭代速度。利用人工智能和机器学习技术,实现部分内容的自动生成和优化,减少人力投入和时间成本。第三,提高设备适用性,不断优化VR设备以适应不同年龄层用户,特别是简化操作、友好界面设计,提升老年群体体验。同时,加大宣传力度,通过教育普及提升公众对VR技术的认知与接受度,共同推动客家文化在数字时代的传承与发展。

4.3 未来发展趋势

随着科技的不断进步,虚拟现实(VR)和其他数字技术在文化保护和展示领域的应用将迎来一系列显著的变革和发展趋势。未来,多模态技术的融合将为用户带来更加丰富和多元的观感体验,进一步拓展具身性体验,实现数字化领域的多方面跃迁。总之,未来虚拟现实和其他数字技术将在文化保护和展示领域发挥越来越重要的作用。通过多模态技术的融合、智能化管理和运营、多元化展示形式和沉浸式体验的提升,数字化展馆将成为创意工坊和文化传承创新的重要场所。这些技术的应用不仅可以丰富观众的体验,还能有效保护和传承珍贵的文化遗产,为文化展示和教育开辟新的前景。

5 结束语

在全球化与科技飞速发展的背景下,文化保护与传承正面临前所未有的机遇与挑战。本研究通过将VR技术与赣南客家文化相结合,展示了现代技术在文化展示中的巨大潜力和应用前景。尽管当前面临技术成本高昂、内容创作复杂及设备普及率不足等问题,但随着多模态技术的进一步融合与发展,客家文化的传承与传播将获得更广阔的前景。期待在未来的研究和实践中,能够探索出更多创新发展路径,推动客家文化的保护与创新,使其在新时代焕发出新的生机与活力。

参考文献

[1] 赣州市人民政府网站.客家摇篮[EB/OL].(2016-10-31)[2024-07-28].http://www.JHHjOpyZO7DcVS+LAi58Y4QbxTNnlzd1fZ3dyWYSECQ=ganzhou.gov.cn.

[2] 中央政府门户网站.国家级客家文化生态保护实验区“落户”赣州[EB/OL].(2013-01-14)[2024-07-28].http://www.gov.cn.

[3] 朱千华.赣江客家民系形成的地理大通道[EB/OL].(2019-09-12)[2024-07-28].http://www.dili360.com/cng/article/p5 daeb8f48d01426.htm.

[4] UNESCO.Basic texts of the 1972 world heritage convention[EB/OL].(2019-10) [2024-07-28].https://whc.unesco.org.

[5] 赣南日报.赣南客家非遗地域文化瑰宝[EB/OL](2023-12-06)[2024-07-28].http://www.newskj.com/kj/system/2023/12/06/030647106.shtml.

[6] 迈克尔·海姆.从界面到网络空间:虚拟实在的形而上学[M].金吾伦,刘刚,译.上海: 上海科技教育出版社,2000: 111-112, 113-119.

[7] 成素梅,漆捷.“虚拟实在”的哲学解读[J].科学技术与辩证法,2003(5): 15-18,22.

[8] 汤君友.虚拟现实技术与应用[M].南京: 东南大学出版社,2020:289.

[9] 吴宏.鸣沙余墨:天津博物馆藏敦煌文献特展[EB/OL].(2022-11-20)[2024-06-10].https://www.tjbwg.com/cn/exhi bitionInfo.aspx?Id=17891.

[10]陆林汉.在上海展览中心,沉浸式“走进”巴黎圣母院[EB/OL].(2024-07-27)[2024-07-28]. http://www.thepaper.cn.

[11]孙芮英.博物馆虚拟现实技术应用问题的研究[J].东南文化,2017(S1):93-96.

[12]付正刚,项敏刚.基于VR/AR的新时代档案文化传播展示方式研究[J].中国档案,2024(2):64-65.

[13]曾梦源.曾梦源VR·设计[J].新闻爱好者,2023(12):121.

[14]叶清珠.传统客家蓝染技艺与现代活化发展研究[M].北京:中国纺织出版社,2021.