古代诗歌阅读之评价诗歌的思想内容,分析作者的观点态度

高频考点

“文以载道,诗以言志”,准确评价诗歌的思想感情和作者的观点态度,是鉴赏古代诗歌的前提。诗歌的思想内容和作者的观点态度,指诗人用诗化的语言所反映的社会现实,并由此表现出来的作者的思想感情、生活态度、个人理想和政治倾向等。解答此类考题,理解诗句含意是前提,要结合作者生平、背景、诗歌意象、典故、诗眼句来理解和评价,重点把握诗歌“写了什么内容”“表现了什么思想”“抒发了怎样的感情”“体现了怎样的人生态度”等。

评价诗歌的思想内容和作者的观点态度是诗歌鉴赏考查的重点,考题一般以主观题的形式出现。近年来的高频考点为:①概括诗歌的主要内容;②分析诗歌体现的思想情感;③评价作者的观点态度。

设题方式

一、概括诗歌的思想内容

诗歌的思想内容是指诗歌中描写的人、事、物的总和,是诗人写作的主要用意或目的。分析诗歌的内容,要结合诗歌中的意象、人物、事件等因素,综合观照,这样才能精准地解读诗歌,领会诗作的内容,体味作者的创作意图。

主要设题方式有:

①这首诗(词)主要写了什么内容?反映了怎样的社会现实?

②这首诗(词)的主旨是什么?

③这首诗(词)可分为几个层次?分别写了什么内容?

④诗的尾联(或者某一联)是什么意思?

二、评价诗歌的思想感情

评价诗歌的思想情感,即理解诗歌的内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评判其深层内涵;对古代诗歌中流露出来的复杂情感,站在一定的高度进行客观具体的分析评价。

主要设题方式有:

①直接设问。如:诗歌(或某一联,某几句)表达了作者什么样的思想感情?请简要分析。

②间接设问。如:本诗中诗人的思想感情有无变化?请简要分析。

③比较两首诗歌的不同情感。如:两首诗都写了暮春之景,表达的情感有何不同?

三、评价作者的观点态度

作者的观点态度包括:对事物、人物的态度,对社会现实的态度,对历史事件、历史人物的态度,以及人生感悟的倾吐等。所谓“评价”,是指在把握文中观点和作者态度的基础上,对作者的观点和态度作出自己的评价。如文章的观点是否正确,认识是否全面,论述是否透彻……有时还需要对不同的评价进行分析比较,作出正确的判断。

主要设题方式有:

①诗人对某一事件的评价客观吗?你是如何理解的?

②你是否同意某种说法?请谈谈你的看法。

③这首诗体现了主人公什么样的人生态度?请结合全诗予以分析。

提分要领

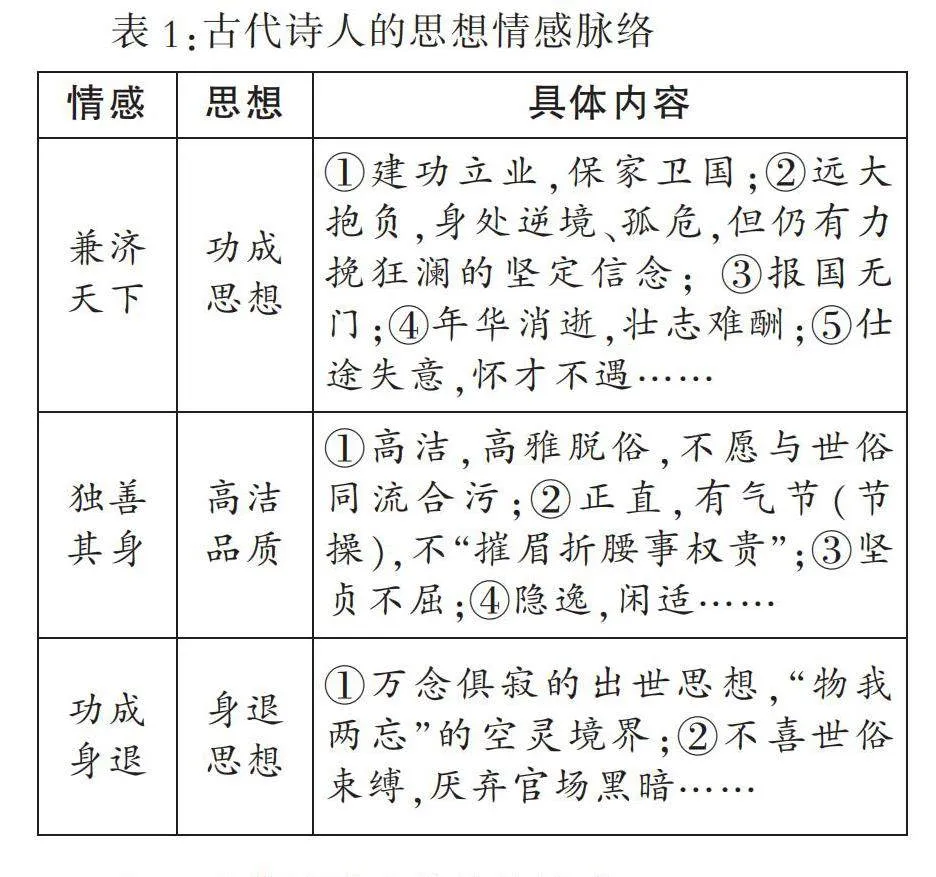

一、概括诗歌的思想内容(详见25版表1)

1.答题指津

(1)知人论世。概括诗歌的思想内容时,要结合作者的生活经历、主要思想倾向,以及创作的主要风格。如鉴赏李煜的词,就要了解李煜的创作以南唐降宋为界分为前后两个阶段,降宋前,作品多描写帝王的享乐生活;降宋后,作品以抒写故国之思、亡国之痛为主。

(2)结合时代特点。诗歌是现实生活的写照,一个时代的风貌会在同时期的文学作品上打下印记。比如,宋末元初和明末清初这两个历史阶段,一方面旧王朝积贫积弱、国力衰微,另一方面异族入侵、民族矛盾激化。这两个时期的作品主题,或表现生灵涂炭、民不聊生的凄苦,或抒写自己怀才不遇、忧国忧民的情怀,或抒发驱逐异族、建功立业的雄心。因此,宋诗、宋词和清诗,总感觉少了唐诗的雄伟气魄和高昂格调,取而代之的是与这个时代相匹配的家国之愁和悲凉之气。

(3)利用暗示信息。理解古诗词的思想内容要充分利用诗词本身的暗示信息。这些暗示信息可以是诗歌的标题,可以是诗前的小序,也可以是诗后的注释。这些内容对理解作品的思想内容都是至关重要的,解读诗词时必须仔细阅读这些信息,充分利用。

2.答题步骤

(1)判定诗歌的题材,如怀古咏史、咏物抒怀、边塞征戍、山水田园等(若不能准确判定最好不写)。

(2)具体分析所涉及的诗句分别写了什么,要明确且有针对性。

(3)揭示诗歌主旨或诗人的思想情感。

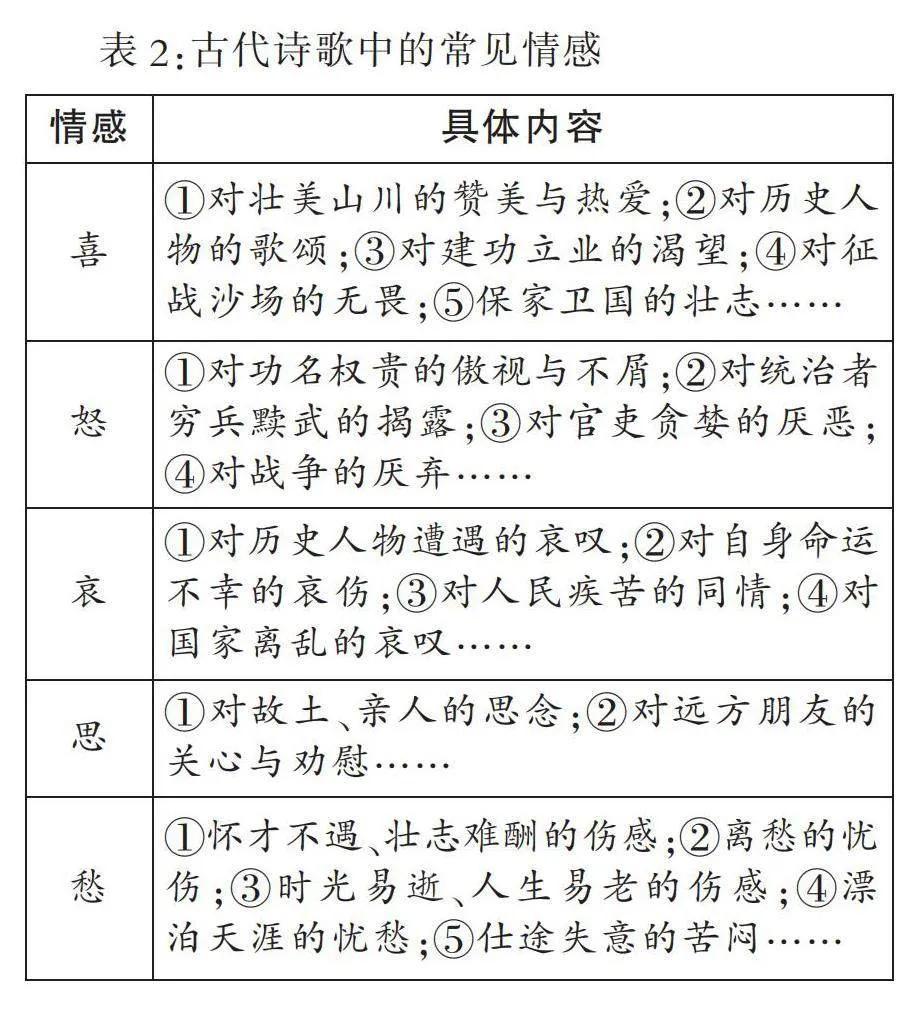

二、评价诗歌的思想感情(详见25版表2)

1.答题指津

(1)抓住诗题。古诗的诗题常常是诗眼或中心事件,许多古诗的诗题本身就透露了感情基调,如李白的《送友人》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,一个“送”字说明了此诗表现的是惜别之情。

(2)抓住关键词。有些古诗,诗人在诗中用一两个词语来点明诗的感情,抓住了关键词,就能够快速地把握诗歌的感情基调。如李白的《春夜洛城闻笛》中“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”一句,由“故园情”便可知此诗表达的是思乡之情。

(3)抓住题材类型。人们常常把古典诗歌按题材分成若干类,因此,若能判定诗歌所属类型,就可快速把握该诗歌的感情基调。如思乡诗,毫无疑问要抒发思念故乡、亲人之情;咏物诗,多托物言志,通过对物的描写和评价表现自己的人生际遇和理想追求……

(4)抓住景物形象特点。景物形象可分为“乐景”(优美闲适、色彩明丽、壮观奇伟……)和“哀景”(冷清凄凉、色彩暗淡、低沉萧瑟……)两类。一般而言,“乐景”表示“乐情”,“哀景”表示“哀情”。要特别留意的是,古诗常用“以乐景写哀情”的写法。如杜甫《旅夜书怀》中的“星垂平野阔,月涌大江流”,诗人写辽阔的平野、浩荡的大江、灿烂的星月,正是为了反衬其孤苦伶仃的形象和颠连无告的凄怆心情。

(5)抓住典型意象。意象是融入了诗人的主观情感的客观物象,是诗人内在的思想情感与外在的客观物象的统一,考生要特别注意通过分析诗中意象来揣摩诗人的情感。

(6)抓住注释。注释往往是命题者给考生的暗示。注释具体可分为几种情况:给出写作背景,暗示作者的创作动机及本诗的思想内容;解释相关诗句,暗示本诗的用典或意境;介绍作者,暗示本诗的写作风格,从中揣摩出本诗的感情基调;给出他人评价,暗示本诗的艺术特色或思想内容。

2.答题步骤

(1)根据诗句描述内容,分析所涉及的诗句具体写了什么。

(2)揭示具体情感内容和情感特征。

(3)采用的作答形式,可以是“描写了……,抒发了……”;也可以是先概括情感,再结合诗句进行分析。

如下题:

奉和袭美抱疾杜门见寄次韵①

◎〔唐〕陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗②。

因吟郢岸百亩蕙③,欲采商崖三秀芝④。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约重瞳健⑤,不怕江花不满枝。

〔注〕①袭美,即陆龟蒙的好友皮日休。②下帷:放下室内悬挂的帷幕,指教书。裁诗:作诗。③《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”比喻培养人才。④商崖:这里泛指山崖。⑤沈约,商朝诗人,史载其眼中有两个瞳孔,这里以沈约代指皮日休。

请简要概括本诗所表达的思想感情。

解析:本题考查鉴赏诗歌的主旨和情感态度的能力。把握诗歌思想感情的基本方法有:看标题、知背景、看注释、析典故、明意象、抓关键等。即通过标题和诗句弄清诗意,通过注释了解作者和创作背景,明确所用典故的作用,把握意象和意境特征,特别要抓住最能体现作者思想感情的诗句细致分析。题目问的是诗歌表达的思想感情,首先要从整体上理解诗歌内容,然后通过诗句去体会诗人想要表达的感情倾向。从诗歌内容来看,这是诗人写给友人皮日休的诗,而皮日休正患病在家,因此诗歌应蕴含对友人的宽慰。从首联来看,对于不能和友人相会,诗人是遗憾的;从中间两联看,诗人在家教书育人,同时享受深处自然、无拘无束的自由生活;从诗歌尾联中“但医”“不怕”来看,诗人期盼友人病愈,并且满怀对美好生活的向往。

参考答案:①表达了不能与友人相聚,一起赋诗饮酒、饱览春色的遗憾;②表达出对自然美景、自由生活的向往与喜爱;③宽慰友人,表达对友人能够战胜病患的信心和对美好生活的展望。

三、评价作者的观点态度

1.答题指津

①明确自己的观点。要透过形象、语言、表达技巧等外在形式,结合标题、注释、意象等暗示信息提炼观点。

②结合诗(词)句进行细致分析,找到原诗(词)中能支持自己观点的部分来阐述理由和原因等。

③分析评价时注意点面结合,既要有面上的整体把握,也要有点上的具体剖析。这里的“面”,指的是作者的观点态度;这里的“点”,则主要包括以下“关键点”:

第一,关键词。指诗歌中最生动传神的、最能体现作者思想观点和情感态度的词语,一般是动词或形容词。如宋祁《玉楼春·春景》“红杏枝头春意闹”一句中的“闹”字,运用拟人手法,将春杏怒放、生机勃勃之景生动形象、极具情趣地展现在读者眼前,显然,作者热爱春天、热爱自然的情感也通过这一“闹”字自然地流露出来了。如李白《登金陵凤凰台》“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”一句中的“愁”字,就为全诗奠定了感情基调,也为考生明确了答题方向。

第二,关键句。指最能概括诗歌思想内容或感情的句子,一般是抒情性或议论性的句子,它体现了作者的观点。如王昌龄《芙蓉楼送辛渐》中的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,表明了作者高洁的志向;朱熹《观书有感》中的“问渠那得清如许?为有源头活水来”,阐述了人们要从书本中汲取营养来丰富和完善自己的道理……这样的诗句在诗中都具有画龙点睛、明示作者观点态度的作用。

第三,常用来评价作者观点态度的词语。如喜爱、向往、追求、同情、厌弃、憎恶、不满、痛恨、指责、揭露等。

2.答题步骤

(1)概括出作者的观点态度。

(2)抓住诗句具体分析。

(3)用历史的眼光、辩证的方法对作者的观点态度给予中肯的评价。

如下题:

读 史

◎〔宋〕王安石

自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人。

当时黮闇①犹承误,末俗纷纭更乱真。

糟粕②所传非粹美,丹青难写是精神。

区区岂尽高贤意,独守千秋纸上尘。

〔注〕①黮闇:蒙昧,糊涂。②糟粕:这里用来指代典籍,也作“糟魄”。《庄子·天道》:“然则君之所读者,古人之糟魄已夫。”

这首诗阐述了一个什么样的道理?对我们有何启示?

解析:本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度能力。此类试题答题时要多角度思考,可从时间角度梳理,看作者在不同时段的情感;可从描述对象角度梳理,不仅要看描述主体(诗人或抒情主人公)的情感,也要看描述客体(人、事、物、景)蕴含的情感。颔联“当时黮闇犹承误,末俗纷纭更乱真”,承接首联,从史实失真的角度叙写了当时的高贤们已承污纳秽,受到误解;而后来末流所至,更是以假乱真,以讹传讹,从而使高贤们的行藏失去了原来的真相。由此可见本诗阐发的道理是:史书是由人编写的,难以做到绝对客观,所以历史记载与历史真实之间存在着差异。

参考答案:①道理:史书是由人编写的,难以做到绝对客观,所以历史记载与历史真实之间存在着差异。②启示:在读书时必须保持批判精神,善于分辨,切忌盲从。

直击高考

(2024年新课标Ⅱ卷)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

雨后为山亭独卧

◎叶梦得①

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣②。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

〔注〕①叶梦得:南宋文学家,曾致力于抗金防备及军饷勤务。②阴虫:秋虫,如蟋蟀之类。

如何理解诗人的“白头心事”?请结合诗歌内容简要分析。

解析:本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏诗歌情感的能力。诗歌前三联描写诗人雨后独卧为山亭看到的景象,听到的声音以及诗人内心的感受。

首联写雨过天晴,空气清新,诗人卧在为山亭中,耳中似乎传来军营中的刁斗之声。“刁斗”,古代军队中用的一种器具,铜质,有柄,能容一斗。军中白天可供一人烧饭,夜间敲击以巡更。其实诗人独卧为山亭,是不可能听到刁斗声的,诗人的错觉恰恰反映出他心中放不下军营,渴望像年轻时一样充满豪情壮志,在军营征战,为国效力。

颔联和颈联写多次看到薄月过轩,心惊于又一次阴虫砌鸣,汹涌的南江在夜色中静静浮动,孤寂的北斗星独自高挂城头。貌似宁静的夜晚,诗人无法入眠,一个人静静地看着、听着,等待天明,恰恰反映出诗人因不得重用、年华空老而夜不能寐,心事重重的情景。

尾联则直接点明“白发心事”是“惭愧”,惭愧的内容是“儿童话请缨”。此句运用终军请缨的典故,将自己与“儿童”对比,“儿童”尚且“话请缨”,想要为国效力,而诗人却只能独卧为山亭。这“惭愧”的背后,是诗人渴望为国效力却不得的无奈、愤懑,是对南宋朝廷苟且偷安、不思收复国土的不满,也有英雄老去的无奈。

参考答案:①首联写诗人独卧为山亭,似乎听到连营中的刁斗声,表达了他渴望像年轻时一样充满豪情壮志、为国征战效力;②颔联和颈联写诗人夜不能寐,只能看薄月过轩、高挂城头、南江夜静,听阴虫鸣砌。诗人已白发苍苍,英雄老去,不得重用,再难建功立业,诗人心中充满无奈、愤懑;③尾联运用“终军请缨”的典故,将自己与“儿童”对比,“惭愧”一词暗将矛头指向南宋统治者,表达了诗人对南宋朝廷苟且偷安、不思收复国土的不满。

试题演练

1.阅读下面这首诗,完成后面的问题。

编集拙诗成一十五卷因

题卷末戏赠元九李二十①

◎〔唐〕白居易

一篇长恨有风情②,十首秦吟近正声③。

每被老元偷格律,苦教短李伏歌行④。

世间富贵应无分,身后文章合有名。

莫怪气粗言语大,新排十五卷诗成。

〔注〕①元九、李二十:分指作者的朋友元稹、李绅,即诗中的“老元”“短李”。②长恨:指作者的长诗《长恨歌》。③秦吟:指作者的讽喻组诗《秦中吟》。正声:雅正的诗篇。④伏:服气。

请从“戏赠”入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.阅读下面这首诗,完成后面的问题。

众 人

◎〔宋〕王安石

众人纷纷何足竞,是非吾喜非吾病。

颂声交作莽①岂贤,四国流言旦②犹圣。

唯圣人能轻重人,不能铢两为千钧。

乃知轻重不在彼,要之美恶由吾身。

〔注〕①莽:王莽,汉平帝时为大司马,王莽篡汉建立新朝,劳役频繁,民不聊生。②旦:姬旦,即周公,成王幼年即位,由周公摄政,其弟管叔、蔡叔等造谣攻击他。

面对非议,王安石的态度与屈原在《离骚》“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳”中表达的态度有何相近之处?请结合诗句简要分析。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.阅读下面这首诗,完成后面的问题。

野 歌

◎〔唐〕李 贺

鸦翎羽箭山桑弓,仰天射落衔芦鸿。

麻衣黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟蒙蒙。

诗歌的最后两句有何含意?请简要分析。

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________