语言文字运用之正确使用常见的修辞手法

高频考点

“语言建构与运用”是语文学科核心素养的基础。作为语文教学的重要组成部分,“修辞手法”是语言教学的重要内容,《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称《新课标》)学习任务群4“语言积累、梳理与探究”的学习目标与要求中指出要“反思和总结自己写作时遣词造句的经验,构建初步的逻辑和修辞知识,提高语用能力,增强表达的个性化”。

作为使语言“准确、鲜明、生动”表达的重要手段之一,准确运用修辞手法能够提升对语言文字的敏感性,掌握语言文字运用的规律,进而全面提升语文素养。

《新课标》中要求正确使用常见的修辞手法,主要考查比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复、设问、反问等常见的修辞手法。在近年来的考题中,还出现了对双关、通感、顶真等修辞手法的考查,命题者往往会把易混易错的修辞手法组合在一起考查,需要考生仔细甄别。

设题方式

一、客观题的考查形式

客观题往往给出四个选项,从中选出符合题目要求的一项,主要有以下几种设问方式:

①“与画线句子使用修辞手法相同(不同)的一项是”,四个选项或为含有修辞手法的古诗文,或为课内外经典现代文中的句子。

②“文段中使用了哪些修辞手法”,四个选项中每个选项都含有两三种修辞手法,通过阅读文段,选出所使用的修辞手法。

③“语段中有关修辞手法作用的分析,正确(错误)的一项是”,四个选项分别为对文本中使用的某一修辞手法的分析,根据分析选出正确或错误的一项。

二、主观题的考查形式

主观题的考查形式多样,既有对具体修辞手法效果的分析,也有运用一种或多种修辞手法写句子的形式,主要有以下几种设问方式:

①文中画线句子使用了某种修辞手法,请分析其构成及表达效果。

②文中画线句子使用了什么修辞手法,请分析其表达效果。

③文中画线句子若改为“……”,表达效果好不好,为什么?

④给语段拟写标题,要求至少使用一种或多种修辞手法。

⑤围绕……写一段话,要求至少使用一种或多种修辞手法。

提分要领

明晰各修辞手法的概念及表达效果是正确作答修辞手法题的关键。客观题要根据语境仔细分析句子所运用的修辞手法,再比对选项中句子所运用的修辞手法,判定相同或不同的一项;主观题要做到能准确判断句段所运用的修辞手法,推敲句子的结构和意义,进而阐述句子所使用的修辞手法的特点及表达效果。

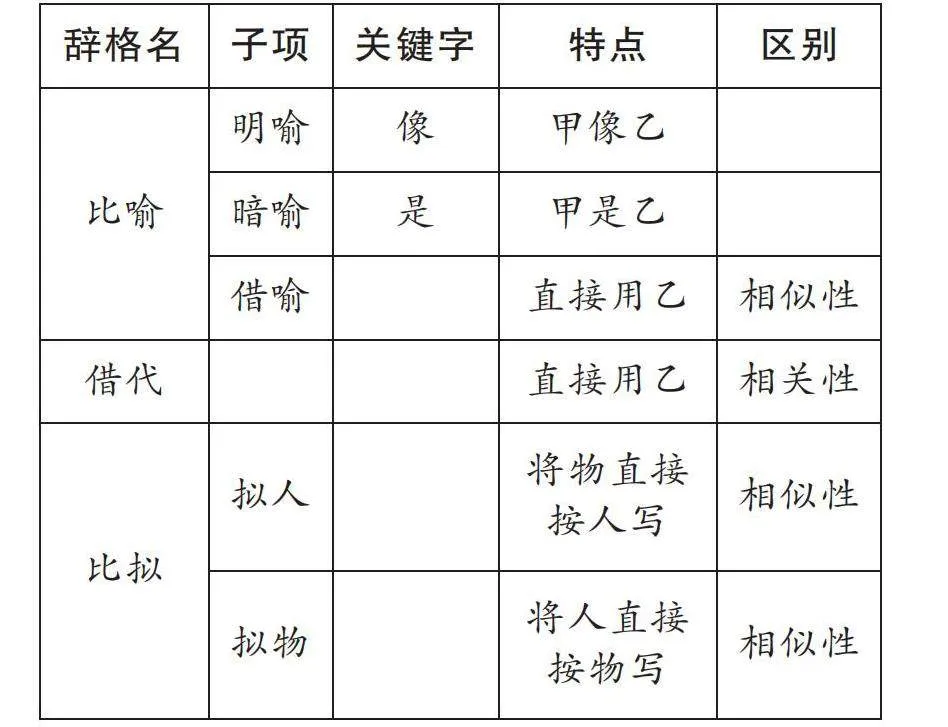

一、比喻

比喻就是“打比方”,即抓住两种不同性质的事物的相似点,用一事物来比喻另一事物。比喻的结构一般由本体(被比喻的事物)、喻体(作比方的事物)和比喻词(比喻关系的标志)构成。构成比喻的关键是,甲和乙必须是本质不同的事物,且甲乙之间必须有相似点,否则比喻就无法成立。

主要有以下几种比喻形式:

1.明喻。典型形式是:甲像乙。本体喻体都出现,中间用比喻词“像、似、仿佛、犹如”等联结。

2.暗喻。典型形式是:甲是乙。本体喻体都出现,中间没有比喻词,常用“是”“成了”“变成”等联结。

3.借喻。典型形式是:甲代乙。不出现本体,直接叙述喻体,但它不同于借代,借代取两事物的相关点,借喻取两事物的相似点。

示例:比喻具有相似性,请据此对下文中画线的句子所用的比喻手法进行简要分析。

有人说,建筑是凝固的音乐。紫禁城,就是一个巨大的乐器。这乐器,与季节、气象相合,风声雨声,落在建筑上,都成了音乐,而且,从不凝固。因此,营建紫禁城的人,是建筑师,也是音乐家。一座好的建筑,不仅要容纳四时的风景,还要容纳四时的声音。紫禁城的节气是有声音的,熟悉宫殿的人,可以从声音里辨认季节,犹如一个农夫,可以从田野自然的变化里准确地数出他心里的日历。

参考答案:①句中把熟悉宫殿的人以声音辨别紫禁城的季节比作农夫通过田野自然的变化区分时间,体现了比喻的相似性。②“熟悉宫殿的人对紫禁城的声音的熟悉程度”和“农夫对田野自然的变化的熟悉程度”相似,“紫禁城的节气”和“田野自然的变化”相似,“从声音里辨认季节”和“数出他(农夫)心里的日历”相似。

二、比拟

把物当作人来写,或把人当作物来写,或把此物当作彼物来写,其形式特点是:事物“人化”,或人“物化”,或甲物“乙物化”。其作用是使所写“人”或“物”色彩鲜明、描绘形象,表意丰富。

比拟的种类主要有以下几种:

1.拟人。如:“杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。”

2.拟物。如:“咱们老实,才有恶霸,咱们敢动刀,恶霸就得夹着尾巴跑。”

示例:与“春天,在阳光里拔节而长”一句使用的修辞手法相同的一项是( )

A.有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。

B.公务员应该在群众中生根开花。

C.东边日出西边雨,道是无晴却有晴。

D.今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

解析:例句中“拔节而长”是形容植物,此处用来形容“春天”,使用了拟物。A项,“袅娜”“羞涩”形容荷花,使用了拟人。B项,“生根开花”形容植物,此处用来形容“公务员”,使用了拟物。C项,“晴”谐音双关,指“晴”和“情”。D项,“今宵酒醒何处”是问,“杨柳岸晓风残月”是答,使用了设问。

答案:B

三、借代

即不直接说出所要表述的人或事物,而用与其相关的事物来代替,强调了两事物间的相关点。其作用是以简代繁,以实代虚,以奇代凡,以事代情。

借代主要有以下几种:

1.特征代本体。如:“大胡子凶神恶煞地吼叫着。”

2.具体代抽象。如:“不拿群众一针一线。”

3.专名代泛称。如:“我们的时代需要千千万万个雷锋。”

4.人名代著作。如:“我们要多读点鲁迅。”

5.部分代整体。如:“吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。”

6.结果代原因。如:“专弄文墨,为壮士捧腹。”

7.原料代成品。如:“五十年间万事空,懒将白发对青铜。”

8.地名代本体。如:“延安还是西安?要划清这种界限。”

示例:下文中使用了哪些修辞手法( )

今天去访问托尔斯泰故居。这是我心仪已久的地方。到了俄国,能不去拜访托尔斯泰吗?他给了我们那么多的伟大作品,这些作品让我们激动,引发我们思考,给我们无比美好的享受。我们怎么能不心存感激?托尔斯泰庄园,名字叫雅斯纳雅·玻里亚纳。庄园远看是一片非常美丽的森林,粗大的角树、菩提树,美丽的桦树,蓬勃潇洒的枫树,远近高低像大家庭中的兄弟姐妹,个个高大俊美。雨珠挂在树叶上,在一片翠绿中间,亮晶晶,好像散落的水晶。散发着草香、泥土香的空气,延伸至村外的林荫道上,让人轻松愉快。四周有河流环绕,还有几个小的湖泊,湖边停靠着捕鱼的木船。托尔斯泰的故居就坐落在这一片森林中。两层楼,不算很大。漆着白和绿的油漆,与森林合为一体,很美。天气好的时候,阳光透过绿叶,洒向空地,明媚灿烂。

A.比喻、排比、对偶、拟人

B.设问、排比、借代、比喻

C.设问、反问、对偶、比喻

D.反问、借代、比喻、拟人

解析:“我们怎么能不心存感激”是反问。“在一片翠绿中间”,“翠绿”是借代,以颜色代指树叶。“粗大的桶树、菩提树,美丽的桦树,蓬勃潇洒的枫树,远近高低像大家庭中的兄弟姐妹,个个高大俊美”是拟人。“好像散落的水晶”是比喻。

答案:D

四、夸张

即为追求某种表达效果,对原有事物进行合乎情理的着意扩大或缩小。其作用在于烘托气氛,增强联想,给人启示。

夸张主要有以下表现形式:

1.扩大夸张。如:“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”

2.缩小夸张。如:“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”

3.超前夸张。如:“看见这样鲜绿的麦苗,就嗅出白面馍馍的香味来了。”

示例:请从修辞手法的角度对“一天夜里,突然阴云密布,空气中仿佛能挤出水来,一看就知道大雨将临”作简要赏析。

参考答案:这句话运用夸张的修辞手法,生动地写出在夜里山间大雨将至时给人的潮湿感觉。

五、对偶

就是“对对子”,也称“对仗”。一般由一对字数相等、词性相对、结构相同、意义相关的短语或句子构成。作用在于便于吟诵,有音乐美;表意凝练,抒情酣畅。

对偶的形式如下:

1.依内容分,可分为正对、反对、串对。①正对:上下句意思相似、相近、相补、相衬。例如:“天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇。”②反对:上下句意思相反、相对。如:“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。③串对:又称“流水对”。上下句意思具有承接、递进、因果、假设、条件等关系。如:“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”

2.依形式分,可分为工对、宽对。所谓工对,就是字数、词性、结构、平仄、用字等严格按对仗要求。所谓宽对,就是基本符合对仗要求,但某些方面稍有出入,形式要求稍宽松一点。

3.依结构分,可分为成分对偶和句子对偶。成分对偶,如:“山水本无知,蝶雁亦无情;但它们对待人类最公平,一视同仁,即不因达官显贵而承欢卖笑,也不因山野渔樵而吝丽啬彩。”句子对偶,如:“满招损,谦受益。”

示例:预防森林火灾,是生态保护工作最重要的内容。为了减少火灾带来的灾难,中国各个时期的政府都将治火纳入管理体系。在人类防火治火的漫长历程中,计划烧除就产生了。计划烧除,是在人为控制下有计划、有目的地在一定生态条件下用低强度的火烧除天然可燃物,为防火、育林、放牧或减少森林病虫害等一个或几个目标而获得一定的预期效果的新技术。森林草原的可燃物覆盖随着时间逐渐增加,能量积累多了必然要释放,如果不能人为释放,就易引发突然的自然释放。

请围绕“森林防火”写两句宣传标语,要求每句不超过25个字,并使用对偶的修辞手法。

参考答案:预防森林火灾,保护绿色家园;森林是地球最美丽的外衣,火灾是森林最凶恶的敌人。

六、排比

即由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关、语气一致的短语或句子组合而成。

排比有以下几种表现形式:

1.成分排比。如:“大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。”

2.句子排比。如:“他们的品质是那样的纯洁和高尚,他们的意志是那样的坚韧和刚强,他们的气质是那样的淳朴和谦逊,他们的胸怀是那样的美丽和宽广。”

示例:城市的表情在过去如果说是因含蓄而充满魅力的话,那么说城市的现在,则全然抛开了这份传统的服饰,变得简单而直露。不是吗?玻璃幕墙体通体透亮,还有什么含蓄可言?钢架交错,似裸露闪亮的筋骨,没有任何羞涩需要多余的遮掩。远去了,哥特式建筑;远去了,巴洛克的繁绮奢华;远去了,爱奥尼与陶立克柱子,就连我们古典的影壁墙、歇山顶、鸱吻、雕梁画栋也无法取悦都市的目光。大工业与现代化正在不可阻挡地改变着我们的城市的面孔,犹如一双粗暴的手,把城市陈旧的服饰一件件剥光。

文中画线的句子若改写成“哥特式建筑、巴洛克的繁绮奢华、爱奥尼与陶立克柱子都远去了,就连我们古典的影壁墙、歇山顶、鸱吻、雕梁画栋也远去了”,从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?

参考答案:①原文中“远去了”单独成句,有强调作用,句子也更整齐有力。②原文运用排比和拟人等修辞手法,连用三个“远去了”,增强了语言的节奏感和形象性。③原文更能强调作者对城市中传统建筑形态被拋弃的不舍与惋惜之情。

七、反复

即为了强调某种意思,突出某种情感,特意重复使用某些词语、句子或者段落等。

反复的种类主要有以下几种:

1.词语反复。为表达某种感情或凸显某种行为,连续两次以上使用同一词语,以达到强调的目的。如:“沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”(鲁迅《记念刘和珍君》)鲁迅在这里多次使用“沉默”一词,表达自己对当时政府的愤怒和对民众觉醒的期盼之情。

2.词组或句子反复。有时为了表达内容或者结构安排的需要,要连续两次以上使用同一个词组或句子。如:“大山原来是这样的!月亮原来是这样的!核桃树原来是这样的!香雪走着,就像第一次认出养育她成人的山谷。”(铁凝《哦,香雪》)这里连续三次反复使用“原来是这样的”,表明了香雪此时的快乐心情。

3.语段反复。如鲁迅在小说《祝福》中,不惜笔墨,连续两次重复以“我真傻,真的”开头的一大段,一方面表达祥林嫂丧夫失子后的痛苦心情,另一方面反映了鲁镇上的人们对她的冷漠,有力地批判了摧残中国劳动妇女的封建礼教。

反复和排比两种修辞手法在实际使用时容易混淆。反复是为了强调某个意思或突出某种情感而重复使用某些词语或句子,所要表达的侧重点在重复的词语或句子上;排比则是把结构相同或相似、内容相关、语气一致的三个或三个以上的短语或句子排列起来使用。

八、设问

即为了强调某部分内容,故意先提出问题,明知故问,自问自答。正确地运用设问,能引人注意,启发思考;有助于层次分明,结构紧凑;可以更好地描写人物的思想活动;突出某些内容,使文章波澜起伏,富有变化。运用设问时,要抓住读者关心的问题,如果问题既不重要,也不新颖,人们并不关心,修辞者却故弄玄虚,非但不能收到好的表达效果,反而会令人生厌。

1.自问自答。这是设问的主要形式,细分可分为以下三种:

(1)一问一答。即提出一个问句,紧跟着写一个答句。此种设问,能迅速集中读者注意力,从而吸引读者。(2)几问一答。即先集中提出一连串设问句,然后集中加以回答。此种设问,能增强论辩力量,引人深思。(3)连续问答。即连续地使用一问一答式。此种设问,能造成一种步步紧逼、势不可当的气势,具有强大的论辩力量。

2.问而不答。如:“问苍茫大地,谁主沉浮?”

示例:春天,姗姗来迟。楼旁的花坛边,几棵野生的婆婆纳,却顺着雨势,率先开了花。粉蓝粉蓝的,泛出隐隐的白,像彩笔轻点的一小朵。谁会留意它呢?少有人的。况且,婆婆纳算花么?十有八九的人,都要愣一愣。婆婆纳可不管这些,兀自开得欢天喜地。生命是它的,它做主。

文中画线的句子若改写成“少有人会留意婆婆纳,况且十有八九的人也不觉得它算花呢”,表达效果好不好?为什么?

解析:原句使用设问,“谁会留意它呢”是问,“少有人的”是答,先提出问题引发读者思考,再给出答案,令人印象鲜明,而改句“少有人会留意婆婆纳”只是一个一般陈述句,效果不突出;原句“愣一愣”属于神态描写,表现出人们对把婆婆纳看作花的惊讶,同时这“愣一愣”也是人们看到婆婆纳“兀自开得欢天喜地”所表现出的惬意,凸显了婆婆纳的勃勃生机。

参考答案:不好。①原句运用设问的手法,一问一答可以引发读者思考;②“愣一愣”突出人的情态,表现出人们对把婆婆纳看作花的惊讶,突出了婆婆纳的勃勃生机。改后则没有这种效果。

九、反问

反问是借助疑问句来传递确定信息,以加强肯定或否定语气的一种修辞手法。运用时一定要切合情境,分清场合和对象。

反问的种类可以依据后面有没有回答而分为两种形式:

1.问而无答的反问。这是反问的主要形式,它包括用肯定句表否定的内容和用否定句表肯定的内容两种形式。(1)用肯定句表否定的内容。如:“太阳难道会从西边出来吗?”(2)用否定句表肯定的内容。如:“我呢,我难道没有应该责备自己的地方吗?”

2.问而有答的反问。如:“敢于这样做人,难道不是一个英雄吗?可以肯定地说是一个英雄,一个大大的英雄。”

设问和反问有明显的区别。设问不表示肯定什么或否定什么,反问明确地表示肯定或否定的内容。设问主要是提出问题,引起注意,启发思考;反问主要是加强语气,用确定的语气表明作者自己的思想。设问是自问自答,有问有答;反问是寓答于问,有问无答。

示例:对下面文段中有关修辞手法作用的分析,有误的一项是( )

人为什么要读书呢?书,可以唤醒沉睡的心灵,可以引领迷惘的灵魂。一本好书,就是一个崭新的世界。读艾青的诗歌,我坚定了不断前行的信念;读史铁生的散文,我鼓起了直面人生的勇气:读托尔斯泰的小说,我充满了对精神家园的憧憬……读书,就像用麦管吮吸甘露,让人欣喜,让人着迷。还有什么比读书更能产生令人陶醉的内心体验呢?

A.文段开头运用设问,强调了书对人的思想的启迪和引领作用,有助于启发读者的思考。

B.文段中运用“读……我……”的排比句式,语势强烈,是为了突出读书带给“我”多方面的力量。

C.文段中“读书,就像用麦管吮吸甘露”运用比喻,生动地写出了阅读给人带来的惬意感受。

D.文段结尾运用反问,加强语气,强调了阅读能使人内心世界更丰富、精神境界更高尚的原因。

解析:D项,文段结尾运用反问,加强语气,强调了没有什么比阅读能使人内心世界更丰富、精神境界更高尚,而不是强调了原因,分析有误。

【崔翔/供稿】

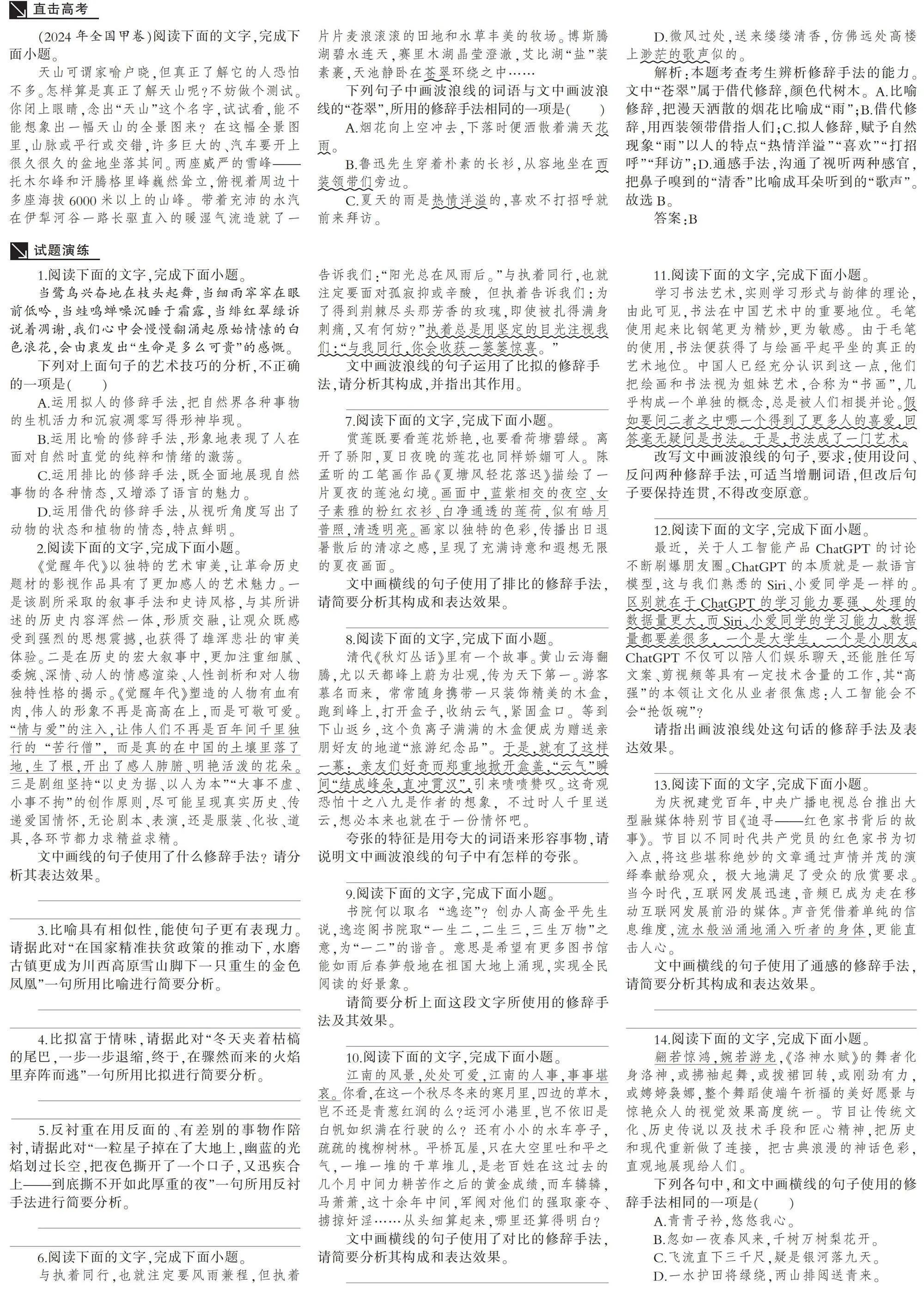

直击高考

(2024年全国甲卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

天山可谓家喻户晓,但真正了解它的人恐怕不多。怎样算是真正了解天山呢?不妨做个测试。你闭上眼睛,念出“天山”这个名字,试试看,能不能想象出一幅天山的全景图来?在这幅全景图里,山脉或平行或交错,许多巨大的、汽车要开上很久很久的盆地坐落其间。两座威严的雪峰——托木尔峰和汗腾格里峰巍然耸立,俯视着周边十多座海拔6000米以上的山峰。带着充沛的水汽在伊犁河谷一路长驱直入的暖湿气流造就了一片片麦浪滚滚的田地和水草丰美的牧场。博斯腾湖碧水连天,赛里木湖晶莹澄澈,艾比湖“盐”装素裹,天池静卧在苍翠环绕之中……

下列句子中画波浪线的词语与文中画波浪线的“苍翠”,所用的修辞手法相同的一项是( )

A.烟花向上空冲去,下落时便洒散着满天花雨。

B.鲁迅先生穿着朴素的长衫,从容地坐在西装领带们旁边。

C.夏天的雨是热情洋溢的,喜欢不打招呼就前来拜访。

D.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

解析:本题考查考生辨析修辞手法的能力。文中“苍翠”属于借代修辞,颜色代树木。A.比喻修辞,把漫天洒散的烟花比喻成“雨”;B.借代修辞,用西装领带借指人们;C.拟人修辞,赋予自然现象“雨”以人的特点“热情洋溢”“喜欢”“打招呼”“拜访”;D.通感手法,沟通了视听两种感官,把鼻子嗅到的“清香”比喻成耳朵听到的“歌声”。故选B。

答案:B

试题演练

1.阅读下面的文字,完成下面小题。

当鹭鸟兴奋地在枝头起舞,当细雨窣窣在眼前低吟,当蛙鸣蝉噪沉睡于霜露,当绯红翠绿诉说着凋谢,我们心中会慢慢翻涌起原始情愫的白色浪花,会由衷发出“生命是多么可贵”的感慨。

下列对上面句子的艺术技巧的分析,不正确的一项是( )

A.运用拟人的修辞手法,把自然界各种事物的生机活力和沉寂凋零写得形神毕现。

B.运用比喻的修辞手法,形象地表现了人在面对自然时直觉的纯粹和情绪的激荡。

C.运用排比的修辞手法,既全面地展现自然事物的各种情态,又增添了语言的魅力。

D.运用借代的修辞手法,从视听角度写出了动物的状态和植物的情态,特点鲜明。

2.阅读下面的文字,完成下面小题。

《觉醒年代》以独特的艺术审美,让革命历史题材的影视作品具有了更加感人的艺术魅力。一是该剧所采取的叙事手法和史诗风格,与其所讲述的历史内容浑然一体,形质交融,让观众既感受到强烈的思想震撼,也获得了雄浑悲壮的审美体验。二是在历史的宏大叙事中,更加注重细腻、委婉、深情、动人的情感渲染、人性剖析和对人物独特性格的揭示。《觉醒年代》塑造的人物有血有肉,伟人的形象不再是高高在上,而是可敬可爱。“情与爱”的注入,让伟人们不再是百年间千里独行的“苦行僧”,而是真的在中国的土壤里落了地,生了根,开出了感人肺腑、明艳活泼的花朵。三是剧组坚持“以史为据、以人为本”“大事不虚、小事不拘”的创作原则,尽可能呈现真实历史、传递爱国情怀,无论剧本、表演,还是服装、化妆、道具,各环节都力求精益求精。

文中画线的句子使用了什么修辞手法?请分析其表达效果。

3.比喻具有相似性,能使句子更有表现力。请据此对“在国家精准扶贫政策的推动下,水磨古镇更成为川西高原雪山脚下一只重生的金色凤凰”一句所用比喻进行简要分析。

4.比拟富于情味,请据此对“冬天夹着枯槁的尾巴,一步一步退缩,终于,在骤然而来的火焰里弃阵而逃”一句所用比拟进行简要分析。

5.反衬重在用反面的、有差别的事物作陪衬,请据此对“一粒星子掉在了大地上,幽蓝的光焰划过长空,把夜色撕开了一个口子,又迅疾合上——到底撕不开如此厚重的夜”一句所用反衬手法进行简要分析。

6.阅读下面的文字,完成下面小题。

与执着同行,也就注定要风雨兼程,但执着告诉我们:“阳光总在风雨后。”与执着同行,也就注定要面对孤寂抑或辛酸,但执着告诉我们:为了得到荆棘尽头那芳香的玫瑰,即使被扎得满身刺痛,又有何妨?”执着总是用坚定的目光注视我们:“与我同行,你会收获一篓篓惊喜。”

文中画波浪线的句子运用了比拟的修辞手法,请分析其构成,并指出其作用。

7.阅读下面的文字,完成下面小题。

赏莲既要看莲花娇艳,也要看荷塘碧绿。离开了骄阳,夏日夜晚的莲花也同样娇媚可人。陈孟昕的工笔画作品《夏塘风轻花落迟》描绘了一片夏夜的莲池幻境。画面中,蓝紫相交的夜空、女子素雅的粉红衣衫、白净通透的莲荷,似有皓月普照,清透明亮。画家以独特的色彩,传播出日退暑散后的清凉之感,呈现了充满诗意和遐想无限的夏夜画面。

文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

8.阅读下面的文字,完成下面小题。

清代《秋灯丛话》里有一个故事。黄山云海翻腾,尤以天都峰上蔚为壮观,传为天下第一。游客慕名而来,常常随身携带一只装饰精美的木盒,跑到峰上,打开盒子,收纳云气,紧固盒口。等到下山返乡,这个负离子满满的木盒便成为赠送亲朋好友的地道“旅游纪念品”。于是,就有了这样一幕:亲友们好奇而郑重地掀开盒盖,“云气”瞬间“结成峰朵,直冲霄汉”,引来啧啧赞叹。这奇观恐怕十之八九是作者的想象,不过时人千里送云,想必本来也就在于一份情怀吧。

夸张的特征是用夸大的词语来形容事物,请说明文中画波浪线的句子中有怎样的夸张。

9.阅读下面的文字,完成下面小题。

书院何以取名“逸迩”?创办人高金平先生说,逸迩阁书院取“一生二,二生三,三生万物”之意,为“一二”的谐音。意思是希望有更多图书馆能如雨后春笋般地在祖国大地上涌现,实现全民阅读的好景象。

请简要分析上面这段文字所使用的修辞手法及其效果。

10.阅读下面的文字,完成下面小题。

江南的风景,处处可爱,江南的人事,事事堪哀。你看,在这一个秋尽冬来的寒月里,四边的草木,岂不还是青葱红润的么?运河小港里,岂不依旧是白帆如织满在行驶的么?还有小小的水车亭子,疏疏的槐柳树林。平桥瓦屋,只在大空里吐和平之气,一堆一堆的干草堆儿,是老百姓在这过去的几个月中间力耕苦作之后的黄金成绩,而车辚辚,马萧萧,这十余年中间,军阀对他们的强取豪夺、掳掠奸淫……从头细算起来,哪里还算得明白?

文中画横线的句子使用了对比的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

11.阅读下面的文字,完成下面小题。

学习书法艺术,实则学习形式与韵律的理论,由此可见,书法在中国艺术中的重要地位。毛笔使用起来比钢笔更为精妙,更为敏感。由于毛笔的使用,书法便获得了与绘画平起平坐的真正的艺术地位。中国人已经充分认识到这一点,他们把绘画和书法视为姐妹艺术,合称为“书画”,几乎构成一个单独的概念,总是被人们相提并论。假如要问二者之中哪一个得到了更多人的喜爱,回答毫无疑问是书法。于是,书法成了一门艺术。

改写文中画波浪线的句子,要求:使用设问、反问两种修辞手法,可适当增删词语,但改后句子要保持连贯,不得改变原意。

12.阅读下面的文字,完成下面小题。

最近,关于人工智能产品ChatGPT的讨论不断刷爆朋友圈。ChatGPT的本质就是一款语言模型,这与我们熟悉的Siri、小爱同学是一样的。区别就在于ChatGPT的学习能力要强、处理的数据量更大,而Siri、小爱同学的学习能力、数据量都要差很多,一个是大学生,一个是小朋友。ChatGPT不仅可以陪人们娱乐聊天,还能胜任写文案、剪视频等具有一定技术含量的工作,其“高强”的本领让文化从业者很焦虑:人工智能会不会“抢饭碗”?

请指出画波浪线处这句话的修辞手法及表达效果。

13.阅读下面的文字,完成下面小题。

为庆祝建党百年,中央广播电视总台推出大型融媒体特别节目《追寻——红色家书背后的故事》。节目以不同时代共产党员的红色家书为切入点,将这些堪称绝妙的文章通过声情并茂的演绎奉献给观众,极大地满足了受众的欣赏要求。当今时代,互联网发展迅速,音频已成为走在移动互联网发展前沿的媒体。声音凭借着单纯的信息维度,流水般汹涌地涌入听者的身体,更能直击人心。

文中画横线的句子使用了通感的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。

14.阅读下面的文字,完成下面小题。

翩若惊鸿,婉若游龙,《洛神水赋》的舞者化身洛神,或拂袖起舞,或拨裙回转,或刚劲有力,或娉婷袅娜,整个舞蹈使端午祈福的美好愿景与惊艳众人的视觉效果高度统一。节目让传统文化、历史传说以及技术手段和匠心精神,把历史和现代重新做了连接,把古典浪漫的神话色彩,直观地展现给人们。

下列各句中,和文中画横线的句子使用的修辞手法相同的一项是( )

A.青青子衿,悠悠我心。

B.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C.飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

D.一水护田将绿绕,两山排闼送青来。