种杨种柳种春风

在塔克拉玛干沙漠腹地,一条公路犹如绿色长龙蜿蜒曲折,向深处延伸。这是我国最早的沙漠公路,也是来之不易的绿色屏障。在这里,王亚斌、魏亚丽夫妇十年如一日,辗转在各个水井房之间,用脚步丈量巡护路段,用心呵护每一棵树苗的成长。

春去春又来

1993年,塔里木油田为开发塔克拉玛干沙漠腹地油气资源,修建了纵贯塔克拉玛干沙漠的塔里木沙漠公路。

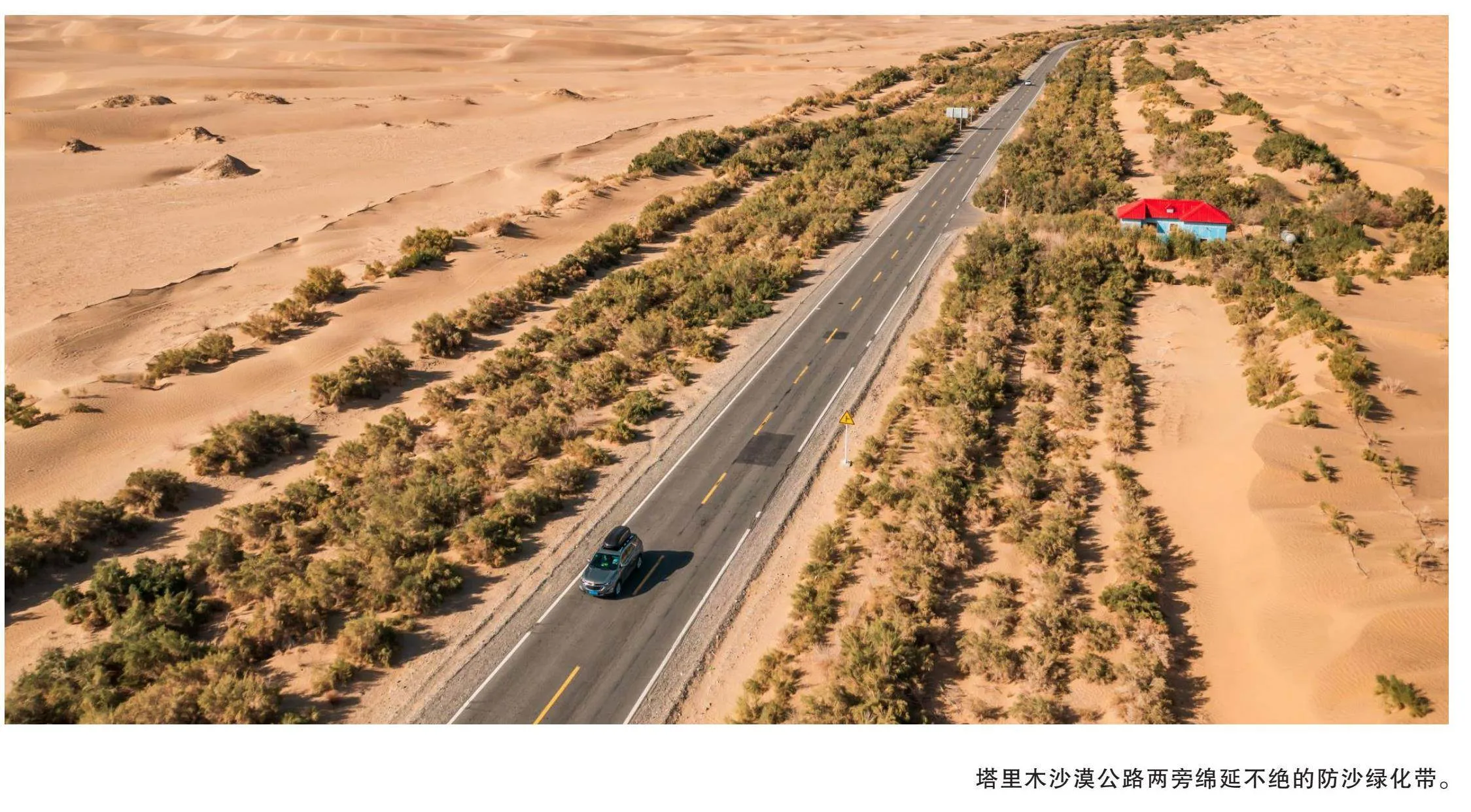

路虽修好了,但由于处于流动的沙漠中,若不采取防护措施,用不了多久路面就会被流沙埋没。为解决防沙难题,石油人利用当地生长的芦苇扎成草方格,在整条公路两侧铺设芦苇沙障和草方格固沙网。三四年后,黄沙的流动性减弱,两侧栽种起防风固沙的沙漠植物,诸如红柳、胡杨、沙枣等,最终在塔里木沙漠公路两侧营造了长436公里、宽70多米的防沙绿化带。

为维护这条绿色通道,石油人在公路两边铺设了完善的水井灌溉系统。每隔4公里设置1座水井房,108座红顶蓝墙的水井房,在公路东侧的绿荫中间隔闪现,每座水井房都由一对夫妻值守。他们的工作是养护4公里范围内约40行、20万棵树木,需要日日灌溉、定期施肥。年过五旬的王亚斌、魏亚丽已经在这里守了10多年。

日常生活对王亚斌夫妇而言,是一场与自然的较量。发电机的轰鸣声中,他们必须在有限的时间内高效完成工作,一旦发电机停下,沙漠将再次被死寂笼罩。每当回忆起那些充满挑战的日子,王亚斌夫妇的眼中总会闪过一丝难以察觉的泪光。虽然有人选择离开,但当第二年春天的电话铃声响起,询问他们是否愿意再次回到这片沙漠时,他们又选择回来。

每年4月、6月和8月,按照养护规定,王亚斌和魏亚丽都得给树施一次肥料。在操作房里,王亚斌打开施肥闸门,把化肥溶解到水里,通过滴灌系统把养分输送给梭梭树。

除了这些,王亚斌夫妻俩还负责滴灌系统管道检修。每天早上9时,他们会定时打开滴灌阀门,监测水压表。现在水管上都安装了智能阀门,一旦水压表异常,他们可通过系统定位,找到4公里范围内的漏水阀门处。

为此,王亚斌特地画了一张阀门地图,方便发现问题时第一时间赶去维修。地图夹在夫妻俩的工作日记本里,压在王亚斌的枕头底下。工作日记上,夫妻俩记录着滴灌、施肥、材料更换等日常,比如滴灌启动时间、轮灌区范围和累积用水量、3月份累计更换毛管接头21个等。

出门检修,王亚斌和魏亚丽有时会碰到天一下子黑了,沙尘暴在靠近,来不及往回赶,只能躲在防护林里。“老家有雷阵雨,这里是沙尘暴,都来得特别快。”魏亚丽说见多不怪,他们俩还摸索出了规律——早上出门更容易遇上沙尘暴。

孤寂中根深叶茂

水井房门口,魏亚丽用废弃的水桶种了不少太阳花。

“这花好活。这里的日子太荒凉、太寂寞了,花一开,看着心情好。”看着开得正旺的太阳花,魏亚丽笑着说。在植物处于生长期的8个月里,夫妻俩要一直驻守在有“死亡之海”之称的塔克拉玛干沙漠里,并不容易。在这里,不仅要面对恶劣的自然环境,还要克服孤独。

“第一年根本待不住,那时候连电视也没有,日常生活和工作就靠一个发电机,轰隆隆吵一整天,两个人说话都得在耳朵跟前吼才能听到。晚上发电机一停,连电灯都没有,好多人坚持不住就走了。”魏亚丽说。

“工作不辛苦,但生活条件是真苦。”王亚斌说,最初那几年,沙漠里几乎没有信号,白天靠柴油机发电抽水浇灌树木,到了晚上则没电可用,“很多时候没有信号没有网络,与外界基本失联,食物也没法存放,不敢买叶子菜,更别说买肉了。”

2022年6月,沙漠公路零碳示范工程建成投用,水井房装了太阳能光伏发电设备,沙漠里竖起的两块大板子吸收阳光,向水井房输电。从此,夫妻俩的生活条件有了很大改善:24小时通电,公司也给他俩配上了空调、冰箱和电视机。尽管手机信号时有时无,好在电视信号稳定,生活也不似以前那样无聊了。

慢慢地,夫妻俩适应了沙漠中日复一日的单调生活和工作,但挥之不去的是对亲人的思念。

儿子在西安工作,女儿还在上高中,每次与亲人联系,都是通过信号时好时坏的网络。魏亚丽甚至摸清了规律,在水井房哪个位置信号最强。“儿子、女儿都是每周和我们通一次话。”每次和孩子们通电话,夫妻俩都像过节一样高兴。视频通话信号断断续续,夫妻俩只能通过女儿发来的微信照片看到家人的近况。“每月给女儿四五百元生活费,女儿觉得我们在沙漠很艰苦,钱都不舍得花。”魏亚丽谈起女儿满是愧疚,但是要干到什么时候,她自己也说不好。

小树苗快长高

王亚斌夫妇抛家舍业的付出得到了回报——沙漠公路两旁4.8万亩的绿色植被,平均高度已超过2米。沙枣树、梭梭、红柳等郁郁葱葱,已有百余种鸟类在此栖息,野兔、沙鼠、沙狐等野生小动物也在此安家,生态环境逐步形成。

“这棵树刚种下时才到我的小腿,现在都这么高了。”林带里,王亚斌夫妇亲手种下的树不计其数。

“待得时间长了,看着这些苗木一天天长高,慢慢就有了感情。”巡护途中,魏亚丽总是喜欢登上高处,用手机拍周围的风景,“站在高处,周围满眼都是绿色,就有点儿成就感了。我42岁来的,今年55岁,这10多年没白忙活。”

说起防护林里的树木,少言寡语的王亚斌话也变多了。哪里的苗木被一场风沙掩埋,他花了几天时间才将苗木挖出;哪里一截水管被动物啃坏,幸好及时发现;树木发芽时,如何施肥护苗、打药防虫……在王亚斌夫妇的精心照顾下,这些树苗都长高了、长壮了,如今已根深叶茂。

远远地望着防护林带,王亚斌就像望着自己的孩子,憨厚地笑着说:“我这干的可是造福千秋万代的事,能在沙漠里种树、护林,很光荣!”

夕阳西下,金色的余晖洒在沙漠公路上,路两旁,梭梭林在晚风中轻轻摇曳。经过多年不断植树造林,塔里木沙漠公路沿途建起了70多米宽的防护林带,种植苗木2080万株,绿化带面积4.8万亩。正是有了沙漠守绿人的坚守和照料,数千万株植物才得以茁壮成长。防护林宛如一条美丽的绿色飘带,用生机和活力点亮了荒凉的沙漠,成为塔里木沙漠公路的坚实屏障。

“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生”,驶进塔克拉玛干沙漠腹地的塔中地区,路旁是这样一块巨大的标志牌。不少人在此驻足,并拍照、回望。