出版学科高被引论文特征分析:研究方法、研究主题与知识扩散

[摘 要] 对出版学科9种中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊2013—2023年刊载的441篇高被引论文的研究方法、研究主题和知识扩散特征进行分析,研究发现:高被引论文较常用的研究方法包括理性思辨法、案例分析法、调查法、内容分析法等,同时,深度统计分析法、计量分析法等方法也被用于研究出版领域的问题,出版学科研究方法呈现多样化的趋势,开放采纳各种研究方法;出版学科研究主题特色鲜明,回应时代和行业关注,研究方法对学科研究主题有一定影响;高被引论文知识扩散范围较广,知识扩散强度在不同学科间存在差异,多元化研究方法有利于提升出版学科对其他学科的影响,加强学科间的知识交流。

[关键词] 出版学科 高被引论文 研究方法 研究主题 知识扩散

[中图分类号] G230 [文献标识码] A [文章编号] 1009-5853 (2024) 05-0084-09

Characterization of Highly Cited Papers in Publishing Science: Research Methods, Research Topics and Knowledge Diffusion

Zhang Jinchao Liu Zhenju Luo Bo

(School of Information Management / Research Institute for Publishing, Wuhan University, Wuhan, 430072)(School of Information Management, Wuhan University, Wuhan, 430072)(School of Information Management, Central China Normal University, Wuhan, 430079)

[Abstract] This study analyzed the research methods, research topics and knowledge diffusion of 441 highly cited papers published in 9 journals of publishing science indexed by Chinese Social Science Citation Index (CSSCI) from 2013 to 2023. The results suggest that the commonly used research methods in highly cited papers include critical thinking, case study, survey, content analysis, etc. Methods such as in-depth statistical analysis and bibliometric analysis are also employed to examine the issues in publishing science. The research methods show a diversified trend and a variety of methods are adopted in publishing science. The research topics of publishing science are distinctive and respond to the concerns of the times and the industry. The research methods have on impact on the research topics. The knowledge diffusion breadth of the highly cited papers is wide, and the knowledge diffusion intensity varies among different fields. Diversified research methods could improve the influence of publishing science on other disciplines, and strengthen the knowledge communication among different fields.

[Key words] Publishing science Highly cited papers Research methods Research topics Knowledge diffusion

国家政策扶持与数智技术更迭不仅驱动着出版业转型升级,也为出版研究创造了广阔的问题空间,并产出了大批成果,但出版学科在基础理论、方法论等方面的研究还有待深入。学术论文作为科研活动产出和科学信息交流的主要载体,其被引频次是评价社会显示度和学术影响力的重要指标[1]。论文被引用表明施引者对研究内容的认同,被引频次越高,其学术价值越高[2],所传递的知识、观点、研究方法等越能被同行或其他研究采纳和应用,即领域知识扩散至其他领域或学科,并对其产生影响。其中,研究方法是科学研究的重要工具和手段,也是出版学科体系的重要组成,有助于揭示出版活动的内在规律,直接影响其研究路径和结论[3]。鉴于高被引论文较高的学术质量和研究价值,挖掘其研究方法、研究主题和知识扩散特征,可以更好地把握出版学科的知识体系。

高被引论文的研究内容通常是学科关注的前沿或热点,一定程度上反映学科领域的知识体系和研究动态。既有文献对编辑出版学期刊中高被引论文的年度分布、研究主题与重点、文献类型、引用情况、期刊来源、作者特征等[4][5][6]进行分析,也有文献研究了出版学科的研究方法,如强调重视出版学研究的史学方法和范式[7]、分析出版学核心期刊刊发论文所应用研究方法的结构与趋势[8]以及使用量化研究方法的情况[9]等。可以看到,当前出版领域对高被引论文的研究多局限于单一学科内部视角且集中分析文献分布与主题特征等,但高被引论文仍有诸多如研究方法、知识扩散等值得研究的问题。因此,本文对CSSCI收录的出版学科领域期刊2013—2023年间的高被引论文的研究方法、主题及其知识内容在本学科和其他学科的影响进行分析,探讨其研究方法、研究主题和知识扩散特征。

1 样本搜集

本文的研究对象为《编辑学报》《编辑之友》《出版发行研究》《出版科学》《科技与出版》《现代出版》《中国编辑》《中国出版》《中国科技期刊研究》9种CSSCI来源期刊在2013—2023年所刊文献中的高被引论文。根据高被引论文的选取标准[10][11],同时考虑样本数量和质量,将每种期刊中被引频次居前2%的论文作为高被引论文,共441篇,其中,单篇最高被引722次,最低被引31次,篇均被引71.93次,最近一篇发表于2022年。此外,利用中国知网引文数据库,依据来源期刊,构造检索式进行专业检索,得到高被引论文的引证文献31720篇,获取其题名、关键词、所属学科等信息。然后,本文采用文献计量法和内容分析法,从研究方法、研究主题和知识扩散角度,考察高被引论文的特征。

2 高被引论文的研究方法

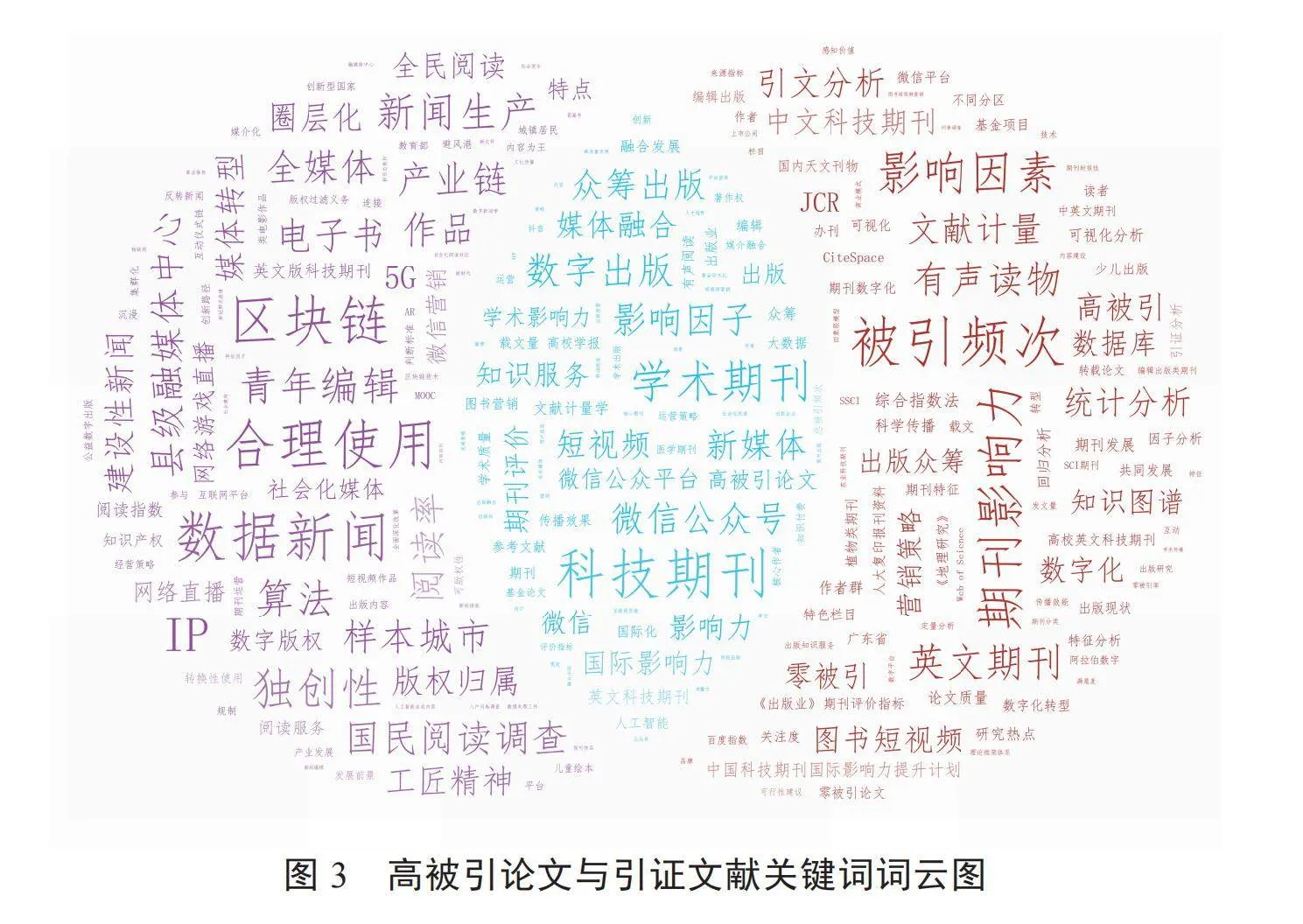

根据已有研究[12][13],对样本高被引论文所使用的研究方法进行标注。由于部分论文使用多种研究方法,结合其研究内容和方法重点,确定主要研究方法并整理归类,具体见表1。结果表明,理性思辨法、案例分析法、调查法等频次在10次以上,属于较常用的研究方法,占92.74%,其中61.22%的论文使用了理性思辨法。同时,深度统计分析法、计量分析法等也被用于研究出版领域的问题,反映了出版学科研究方法的多样性。

此外,追溯采用深度统计分析法、计量分析法等8种方法的32篇高被引论文的2309篇引证文献,统计其中属于出版学科的860篇(不含书籍、报告)引证文献使用的研究方法,进一步分析使用数量较少的研究方法在出版领域的应用情况,结果如图1所示。使用深度统计分析法、计量分析法与实证分析法的高被引论文的引证文献中,研究方法占比最大的依然是相应高被引论文所使用的研究方法,具有较高的继承性和影响力,表明这三种研究方法虽被高被引论文使用较少,但在学科内部有较好的应用。使用历史与史料分析法、模型展示法、数据挖掘法的高被引论文的引证文献中,研究方法占比最大的虽非相应高被引论文使用的研究方法,但其占比均高于高被引论文所使用的研究方法占比,可以说明出版学科在逐渐接纳这些研究方法。然而,实验观察法与数学方法在引证文献中未见相应的延续脉络。

3 高被引论文的研究主题

关键词是文献核心内容的浓缩和提炼,高度概括文献的基本内容[14]。高频关键词可以反映学科领域的研究主题与热点。样本高被引论文共1234个关键词,累计频次为1901次,其中,频次为1的有1002个,频次≥3的有100个,频次≥5的有35个(包括科技期刊、学术期刊、数字出版、短视频、媒体融合、新媒体、微信、大数据、人工智能、著作权、知识服务、区块链等)。将关键词按年度划分并统计频次,选取各年度排名前五的高频关键词(若有并列,则一并计入),绘制弦图,如图2所示,线条越宽表示关键词频次越高,括号内数据表示相应关键词在统计年份内位列前五的次数。

逐年分析关键词词频可以发现年度高频词和热点研究主题,如数字出版、大数据、微信等在2013年的频次较高,相关研究对大数据时代数字出版产业的发展趋势[15]、微信营销模式与战略实现途径[16]等进行探讨,其高被引频次反映了出版学科在新时期的发展及其对新技术与新主题的接纳与重视。科技期刊和学术期刊总词频最高,历年频次多次位于前列,是出版学科持续关注的研究主题。科技期刊和学术期刊相关的高被引论文多涉及微信、短视频等新型媒体平台在期刊运营和服务中的应用[17][18]等。面向出版融合发展与转型升级,我国科技期刊发展从电子化、网络化向大数据、5G、人工智能等技术驱动的移动化、数智化进阶,需重视新技术对行业生态产生的影响以及二者共生关系变化,对内容生产与服务模式进行优化升级。

+7bXhZNxEOqFZbdnUfOuiA==数字传播技术催生新媒体以来,出版的媒体特征和属性愈加明显,媒体融合与出版产生联系[19],成为热点主题,相关研究包括媒体融合背景下学术期刊的发展[20][21][22],属于学术出版融合发展中的重要内容,产生了较多的高被引论文;还包括如媒体融合的发展[23]等。作为移动互联网环境下新型媒体和传播渠道的代表,短视频受到出版领域的大量关注,如短视频平台著作权相关问题,包括短视频产业著作权[24]、短视频平台版权治理[25]、网络影评类短视频合理使用[26]等;出版业的短视频营销[27][28];短视频的发展[29][30]等。

面对人工智能、区块链等新兴技术给人类社会生产生活带来的颠覆性影响,出版领域也在积极进行深度融合发展与智能化转型升级。新技术环境下,人工智能对出版的影响及其未来发展[31][32]、人工智能创作物著作权[33]和版权保护[34]、区块链在版权管理中的应用[35][36]等成为出版关注的热点主题。此外,随着知识经济的发展和知识需求的变化,出版的知识服务属性[37]与模式[38]、知识付费模式[39]及其持续发展[40][41]等受到学界和业界的大量关注并产生广泛的影响力。

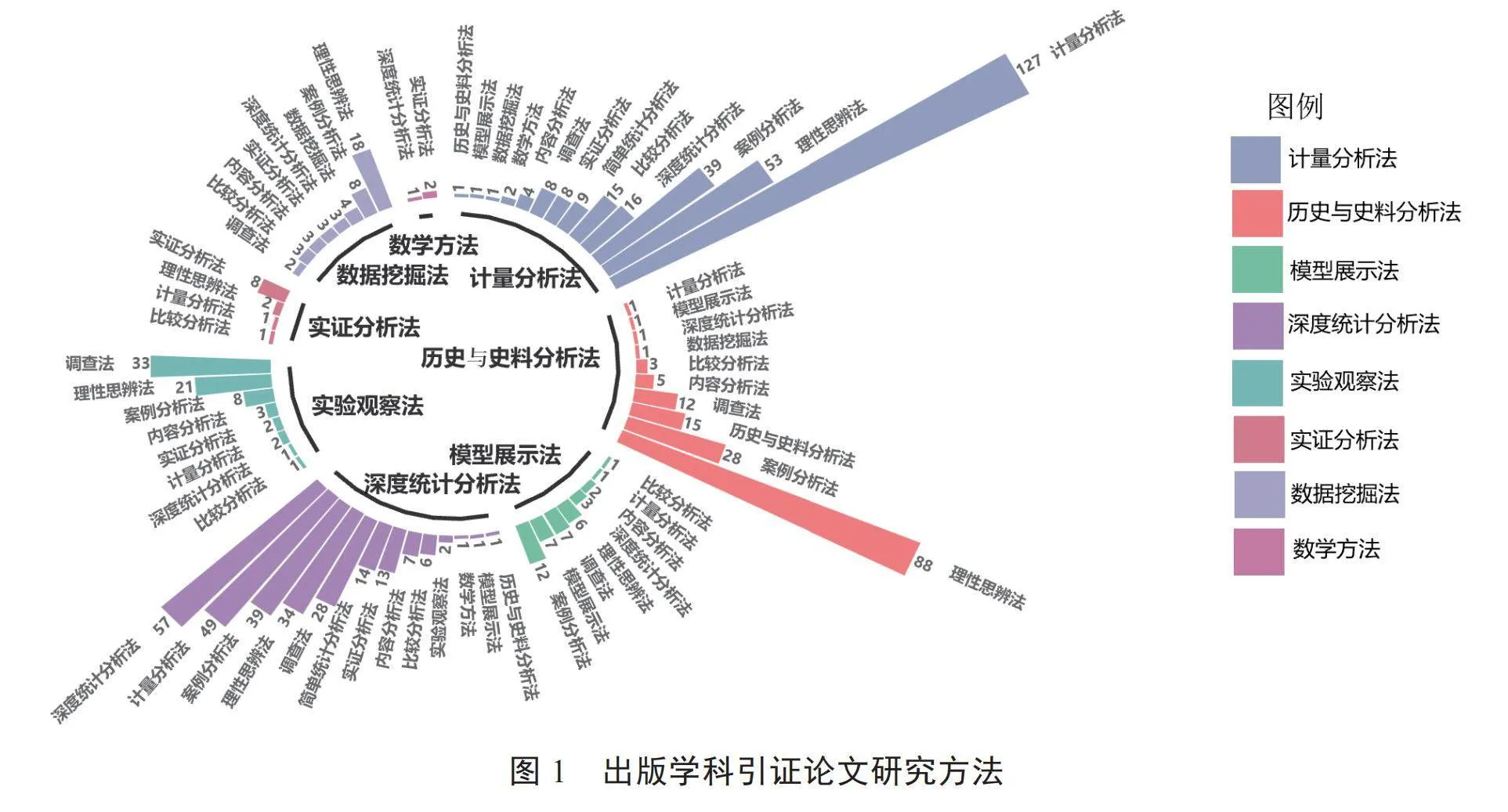

此外,将应用数量较少的研究方法对应高被引论文的引证文献中属于出版学科的论文关键词进行统计,共1762个,其中,频次为1的有1266个,频次≥5的有101个。然后,将441篇高被引论文与860篇出版学科引证文献的关键词进行分析,结果如图3所示,左侧为高被引论文关键词,右侧为引证文献关键词,中部是共同的关键词。高被引论文与引证文献在科技期刊、学术期刊、数字出版、短视频、知识服务、新媒体、媒体融合等主题上有交叉,表明出版学科高被引论文较高的学术价值与影响力。同时,采用深度统计分析法、计量分析法等研究方法的高被引论文的引证文献多关注期刊影响力等主题研究,研究方法与主题间的适配度较高,一定程度上反映了研究方法对学科研究主题的影响。

4 高被引论文的知识扩散

知识扩散指一个领域的知识被应用于其他领域的研究[42]。随着科学社会的发展,不同学科间知识的流动愈加频繁,在科学交流中,基于引用的知识流动过程是一种显性的、外在的知识扩散过程[43]。根据比格兰模型[44]以及学科扩散广度与强度的定义和研究[45],对31720篇引证文献进行划分,共涉及25个学科门类155个方向,具体见表2。考虑到本文研究目的,将出版学科单列。同时,基于已有研究[46][47],分析出版学科高被引论文的学科知识扩散强度。

根据扩散度将扩散学科分为三个级别[48],其中,学科扩散度大于10%的是与出版学科密切相关的学科;扩散度在1%—10%之间的是普通相关学科;扩散度小于1%的是一般相关学科。结合比格兰模型,出版学科知识扩散在软科学及应用科学领域最强,而在硬科学及纯科学领域扩散强度最低。出版学科高被引论文的知识扩散范围较广,75.71%为跨学科引用,在知识生产与创新中具有广泛的影响力,但知识扩散强度在不同学科间存在显著差异,对新闻传播学、经济学、法学、计算机科学、教育学、管理学等领域的研究具有较高的影响与价值。

此外,进一步将使用量较少的研究方法对应的32篇高被引论文作为实验组,其余409篇作为对照组,追溯其引证文献的学科分布并计算学科扩散度。结果显示,实验组和对照组高被引论文在学科扩散方向和扩散度上存在差异,实验组知识扩散度较高的学科是经济学(29.47%)、管理学(17.81%)、新闻传播学(10.78%),而对照组知识扩散度较高的是新闻传播学(27.44%)、经济学(11.51%)、法学(8.01%)、计算机科学(6.84%)、教育学(5.64%)。就出版学科内部扩散度而言,对照组(24.63%)高于实验组(20.60%)。因此,科学研究所采用方法对学科知识扩散具有一定影响,研究方法越多样,越能被其他学科引用并对其产生影响,加强对研究方法的重视和应用,有助于提升出版学科的影响力。

5 结 论

本文选取出版学科领域9种CSSCI来源期刊2013—2023年的441篇高被引论文作为研究对象,分析其研究方法、研究主题及知识扩散特征,同时,考察了研究方法对研究主题和知识扩散的影响。

出版学科研究方法趋于多样,开放采纳各种研究方法。已有研究认为出版学偏重思辨分析和案例研究法,对实证研究关注不足[49]。本文发现,高被引论文中一半以上采用理性思辨法,但案例分析法、调查法、内容分析法等逐渐增多,深度统计分析法等亦有应用。研究方法是推动科学研究发展的重要工具,出版学科研究方法发展现状或与其学科体系与学术体系建制不完善有关。我国出版学科多设置在新闻传播学院、文学院或信息管理学院,可能受相关一级学科研究范式的影响,研究人员开展研究采用的研究方法各有侧重。随着《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求》(试行版)将出版管理作为二级学科设置在信息资源管理一级学科,出版学科的研究方法体系也将逐步构建并完善。同时,需要关注研究方法的适配性问题,只有当方法与研究对象及目标相契合时,方法的效能才能充分体现,研究结论才科学可信,进而提升相关研究的学术价值与影响力。此外,从引证文献所用研究方法可以看到,多样化研究方法得到出版学科的重视并被应用,结合出版领域丰富的研究对象与主题,不仅能促进研究方法体系构建,也有助于深化出版问题研究,增强跨学科交流,提升出版学科的学术影响力,推进出版学科体系、学术体系、话语体系建设。

出版学科研究主题特色鲜明,回应时代和行业关注。出版学科高被引论文聚焦出版相关问题领域,研究主题反映时代特征和出版业现实发展。科技期刊和学术期刊是高被引论文研究的重点和热点主题。微信、短视频等新媒体的出现,丰富了期刊和出版机构的营销手段、内容传播渠道和功能平台服务,涌现出大量运用内容分析法、统计分析法等对学术期刊、出版社的新媒体平台运营策略和服务模式进行研究的文献,同时,出版业开始探索融合发展路径,数字出版、媒体融合等成为学界和业界关注的热点。随着数智时代的到来,5G、区块链、大数据、人工智能等新技术驱动出版学科对新技术和新产品的关注,大数据、人工智能、算法等成为出版学科研究的前沿主题。肩负促进科技文化发展与知识传播重任的出版学科积极回应行业和时代需求,探索数字出版与媒体融合纵深发展背景下的新型出版形式和传播渠道,适应和应对新技术带来的影响。党的十九届五中全会明确提出2035年建成文化强国的远景目标,而出版融合发展和转型升级有助于推动文化强国建设。结合《出版业“十四五”时期发展规划》提出的出版业高质量发展主题以及本文研究结果,出版学科研究将继续服务于出版业高质量发展和文化强国建设,关注时代和行业发展与需求,创造新的、富有时代气息和行业特色的内容,彰显出版学科的中国特色、中国风格、中国气派。

出版学科知识扩散范围广泛,学科间知识交流频繁。学科知识主体与其知识集合的内外部环境通过知识信息的交流融合,构成一个相互作用、相互依赖以及共同发展的知识整体[50],出版学科也不例外。本文分析结果显示,出版学科知识扩散范围广泛,覆盖比格兰模型中各学科领域,对其他学科的知识生产与创新具有一定贡献和影响。从知识扩散强度看,高被引论文被新闻传播学、经济学、法学、计算机科学、教育学、管理学等学科大量引用,体现了出版学科知识体系的积累性、连续性和继承性,也反映了不同学科间广泛的交叉、渗透[51],具有明显的跨学科交叉特性,出版学科知识已逐渐作用于其他学科并产生深度影响。产生这一结果的原因可能与学科属性有关,出版学科作为一门综合运用多学科研究方法,以出版活动及其规律为研究对象的新兴应用性社会科学,为出版工作和繁荣发展出版事业产业提供学理支撑,具有独立性[52],但也与新闻传播学、经济学、法学等其他学科存在广泛而密切的联系。出版学科在发展过程中广泛吸收和借鉴其他学科的理论和方法的同时,其研究成果进入科学交流系统,通过知识扩散对相关学科产生影响,进而与之产生知识关联。同时,采用不同的研究方法将会影响高被引论文的知识扩散广度与强度。随着出版学科研究方法应用的多元化,其知识体系对其他学科的贡献和影响将进一步提升。研究人员应结合现有的理论和方法体系,通过学科知识扩散与交流,探索适用于出版学科的专门研究方法,构建学科知识体系,提升学科地位,进而反哺其他学科,开展更具社会关怀和跨学科视野的研究,以期解决人类社会活动和经济社会发展面临的共性问题。

本文对高被引论文特征的分析,也有助于出版学科领域学术期刊把握选题方向、识别优质稿件、孵化高被引论文、传播优秀研究成果、打造具有更高学术价值和影响力的学术交流平台。本文将高被引论文及其引证文献作为研究对象,样本虽有代表性但也存在一定的局限,未来可对出版学科的全部研究论文进行分析,补充本文的结论,促进学科理论体系构建和发展;本文对高被引论文的知识扩散特征进行分析,但知识吸收作为知识流动的另一方面,与知识扩散共同反映学科发展,未来可关联分析高被引论文的参考文献及其引证文献,进一步揭示出版学科的知识流动机制与知识生态。

注 释

[1] 牛昱昕,宗乾进,袁勤俭. 开放存取论文下载与引用情况计量研究[J]. 中国图书馆学报, 2012,38(4): 119-127

[2] Moed H F. The impact-factors Debate: The ISI’ s Uses and Limits[J]. Nature, 2002, 415(15): 731-732

[3] 吴赟. 中国编辑出版研究学术史简论[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2008(5): 184-188

[4] 张新玲, 谢永生. SSCI收录的3种编辑出版类期刊高被引论文分析及启示[J]. 科技与出版, 2018(5): 124-128

[5] 谢文亮,翟欣,姚伟欣,等. 编辑出版类Top100高被引论文的分析及启示:以科技期刊为主题的研究[J]. 中国科技期刊研究,2020, 31(12): 1515-1527

[6] 李堃, 师曾志. 中国科技期刊研究的作者特征、主题分布和未来发展:基于高被引文献的CiteSpace分析[J]. 中国科技期刊研究,2023,34(10): 1347-1355

[7] 方卿. 出版学研究的史学视角[J]. 出版科学,2023,31(5):1

[8][12][49] 唐耕砚, 贾景文. 2016—2020年我国出版学研究方法应用分析与启示[J]. 科技与出版,2022(1):129-136

[9] 许洁,蔡忠伟. 量化研究方法在出版学研究中的应用:现状与问题[J]. 出版科学,2021, 29(4):14-22

[10] 刘雪立. 基于Web of Science和ESI数据库高被引论文的界定方法[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(6):975-978

[11] 张垒. 高被引论文的特征因素及其对影响因子贡献研究[J]. 中国科技期刊研究,2015, 26(8):880-885

[13] 司莉,陈金铭,马天怡,等. 近五年我国图书情报学研究方法应用与演化的实证研究:基于5种期刊的统计分析[J]. 图书馆,2019(6):15-21-42

[14] 李纲,巴志超. 共词分析过程中的若干问题研究[J]. 中国图书馆学报,2017,43(4): 93-113

[15] 孙玉玲. 大数据时代数字出版产业的发展趋势[J]. 出版发行研究,2013(4): 5-8

[16] 张艳. 传播学视角下即时性营销模式与战略实现:以微信营销为例[J]. 中国出版, 2013(16):18-20

[17] 谢文亮. 移动互联网时代学术期刊的微信公众号服务模式创新[J]. 中国科技期刊研究, 2015,26(1): 65-72

[18] 王晓醉,王颖. 知识类短视频对科技期刊的启示:以“中科院之声”系列短视频为例[J]. 科技与出版, 2019(11): 76-82

[19] 于殿利. 论媒体融合与出版的关系[J]. 现代出版,2020(2):59-65

[20] 吉海涛,郭雨梅,郭晓亮,等. 媒体融合背景下学术期刊发展新模式[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(1): 60-64

[21] 王福军,冷怀明,郭建秀,等. 互联网背景下科技期刊的媒体融合路径[J]. 编辑学报, 2016,28(1): 11-14

[22] 陈晓峰,云昭洁,万贤贤. 媒体融合精准知识服务助推学术期刊供给侧改革[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(9):805-809

[23] 曾祥敏,杨丽萍. 论媒体融合纵深发展“合”的本质与“分”的策略:差异化竞争、专业化生产、分众化传播[J]. 现代出版,2020(4): 32-40

[24] 李琛. 短视频产业著作权问题的制度回应[J]. 出版发行研究,2019(4): 5-8

[25] 田小军,郭雨笛. 设定平台版权过滤义务视角下的短视频平台版权治理研究[J]. 出版发行研究,2019(3):66-69

[26] 袁锋. 网络影评类短视频合理使用问题研究:以转换性使用为视角[J]. 中国出版, 2019(3):41-44

[27] 陈矩弘. 美国图书出版业短视频营销探析:以哈珀·柯林斯出版集团为例[J]. 出版发行研究,2019(2): 46-51

[28] 陈矩弘. 移动互联网时代出版业短视频营销研究[J]. 出版科学,2019,27(4):80-84

[29] 王晓红,郭海威. 短视频新生态的建构与创新研究[J]. 中国编辑,2019(7):4-8

[30] 黄楚新,吴梦瑶. 中国移动短视频发展现状及趋势[J]. 出版发行研究, 2020(7): 65-70,64

[31] 张新新,刘华东. 出版+人工智能:未来出版的新模式与新形态——以《新一代人工智能发展规划》为视角[J]. 科技与出版,2017(12):38-43

[32] 王晓光. 人工智能与出版的未来[J]. 科技与出版,2017(11):4-6

[33] 王小夏,付强. 人工智能创作物著作权问题探析[J]. 中国出版,2017(17):33-36

[34] 孙那. 人工智能创作成果的可版权性问题探讨[J]. 出版发行研究,2017(12):17-19- 61

[35] 聂静. 基于区块链的数字出版版权保护[J]. 出版发行研究,2017(9):33-36

[36] 陈维超. 基于区块链的IP版权授权与运营机制研究[J]. 出版科学,2018,26(5):18-23

[37] 方卿,王一鸣. 论出版的知识服务属性与出版转型路径[J]. 出版科学,2020,28(1): 22-29

[38] 沈锡宾,刘红霞,李鹏,等. 数字化环境下中国科技期刊知识服务模式探析[J]. 编辑学报,2019,31(1): 11-16

[39] 张利洁,张艳彬. 从免费惯性到付费变现:数字环境下知识传播模式的变化研究[J]. 编辑之友,2017(12):50-53

[40] 彭兰. 平台机制与用户意愿:知识付费的两大要素解析[J]. 中国编辑, 2018(11): 11-17

[41] 鲍静,裘杰. 内容、平台、社交、服务:在线知识付费持续发展的四大面向[J]. 出版科学,2019,27(2):65-70

[42] Liu Y, Rafols I, Rousseau R. A Framework for Knowledge Integration and Diffusion[J]. Journal of Documentation, 2011,68(1):32-42

[43] 岳增慧,许海云. 学科引证网络知识扩散特征研究[J]. 情报学报,2019,38(1): 1-12

[44] Biglanlan A. The Characteristics of Subject Matter in Different Academic areas[J]. Journal of Applied Psychology, 1973, 57(3): 195-203

[45][46] Liu Y, Rousseau R. Knowledge diffusion through publications and citations: A Case Study Using ESI-fields as Unit of Diffusion[J]. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 2010, 61(2): 340-351

[47][48] 陈丹,秦阳. 坚守与开放:从近十年出版研究热点看出版学科方向及其未来发展[J]. 出版科学,2020,28(5):14-21

[50] 徐晓艺,杨立英. 科研合作视角下的学科知识流动分析方法研究:以药物化学学科为例[J]. 图书情报工作,2014,58(19):83-91

[51] 邱均平. 信息计量学概论[M]. 武汉:武汉大学出版社,2019:144

[52] 陈丹,宋嘉庚. 构建中国特色出版学体系理论思考和现实期待:增设出版学一级学科的必要性与重要性分析[J]. 中国出版,2020(4):8-11

(收稿日期:2024-05-27;修回日期:2024-09-02)