民俗信仰的通俗演绎:关羽崇拜与李舜臣小说形象的“关羽化”同构

[摘要] “壬辰倭乱”平定后,关羽信仰在朝鲜半岛迅速传播。关羽崇拜在通俗文学中的影响,不仅体现在关羽形象的设置上,还体现为有意地将关羽个性特征“内化”到朝鲜民族英雄身上,汉文小说《壬辰录》中的李舜臣便是一例。在《壬辰录》迄今所见的七个版本中,不论简本还是繁本,均多次出现关羽描写,即显性崇拜;进而,小说将关羽精神品格植入朝鲜民族英雄李舜臣身上,这种“形象同构”成为另一种隐性崇拜。此类在民俗文化心理影响下的英雄塑造,既体现了倭乱肃清后朝鲜民众对战神关羽的信仰,又以文学书写的方式直接展现了朝鲜民众的民族意识。

[关键词]《壬辰录》;关羽崇拜;通俗演绎;文化心理;民俗信仰

[中图分类号]I106.4 [文献标识码]A [文章编号]1002-2007(2024)04-125-07

[收稿日期]2023-02-01

[基金项目]国家社会科学基金项目《中国古代小说谱系与东亚汉文小说观念及创作研究》,项目编号:23BZW031。

[作者简介]王乙珈,女,上海师范大学人文学院古籍所讲师,研究方向为中国古代小说、域外汉文小说。(上海 200234)

1592年爆发的“壬辰倭乱”,是朝鲜半岛历史上最为重大的事件之一,它给当时朝鲜朝政治、经济、文化各方面均带来重创。战后,以这一史实为背景的文学作品大量出现,汉文小说《壬辰录》便是代表作之一。小说讲述了面对日寇丰臣秀吉的侵略,朝鲜朝军民凭借着勇气和智慧,与前来救援的明朝官兵一起,同仇敌忾,奋勇抗敌,并最终取得胜利的故事。根据故事情节和叙述方式的不同,《壬辰录》可分为简本和繁本两大版本系统。然而,不论何种版本,皆对战神关羽有突出描写,进而使朝鲜民族英雄也打上了关羽标志性的“忠义”气质烙印。本文即以《壬辰录》中所体现的对关羽或显性或隐性的崇拜为核心,探讨民俗信仰通俗演绎背后的民族文化心理。

一、显性崇拜:关圣信仰与《壬辰录》中的关羽书写

为襄助朝鲜朝君臣抵御“壬辰倭乱”,明朝军队曾两次(1592年、1597年)出兵朝鲜半岛。为了能使战神关圣帝君护佑军队夺得战争胜利,明军将领陈璘在古今岛修建了第一座关王庙,由此关羽信仰被传播到了朝鲜半岛。倭乱肃清后,朝鲜朝宣祖于明万历二十七年(1599)在东大门外修建关羽庙,以感念上国再造之恩。虽然当时朝鲜朝君臣对关王庙的修建和祭祀仪轨有过数次争执,但至肃宗时,君主带头举行隆重祭祀,将关羽崇拜纳入国家祭祀管理,被视为重构“小中华”国家形象的重要政治举措。后继的英祖、正祖等亦多撰写碑铭。自此,关圣信仰在朝鲜半岛迅速流播,成为日常生活不可或缺的全能神。[1](133-139)关圣信仰的兴起不乏君主自上而下的推动,但民间对关羽的崇拜却在通俗文学的演绎中得到进一步放大。汉文小说《壬辰录》中对关羽的描写即为典型,是一种直观可见的“显性崇拜”。现今发现的重要版本共七种,其中,简本三种,分别为高丽大学藏本(以下简称“高丽大本”)、美国加州大学藏本(以下简称“加州大本”)和姜铨燮私人藏本(以下简称“姜铨燮本”);繁本有四种,分别为韩国国立中央图书馆藏本(以下简称“中央图书馆本”)、日本东洋文库本(以下简称“文库本”)、韩国精神文化研究院藏本(以下简称“研究院本”)和金日成综合大学藏本。简本以关羽托梦宣祖大王,警示倭乱将至开始,到李如松自恃战功被朝鲜朝老人“教训”后悻悻而退作结,带有浓重的神魔色彩;而繁本则从介绍日本、朝鲜半岛地理位置的“朝鲜东南有日本国”始,至丰臣秀吉病亡、日寇投降、战争胜利结束,相对更贴近史实而少夸饰。由于简、繁本风格类型不同,其对关羽书写的侧重点也有所不同。

总体来说,《壬辰录》中涉及关羽的直接书写大致有两种情况:一种是带有结构上贯穿作用的“托梦”;另一种是侧重于渲染其神迹的“显灵”。

“关羽托梦”主要在《壬辰录》简本中有明显体现:在三种简本中均分别出现三次,而繁本仅在“研究院本”出现一次。托梦情节或预示着灾难的来临,或提示着名将的出现,承上启下,引出故事。以“加州大本”为例,前后有三次提及关羽托梦:

1.大明崇祯七月十五日夜,宣祖大王梦中,有一将军杖剑披甲,自南而来,叩门大呼曰:“王宿耶否?”王曰:“谁也?”对曰:“我古汉中关云长也,明日王之国有大患,风雨到于先陵,汉阳以东,扰乱兵起,人火绝矣,何其蹇偃鼾睡也!”[2](95)

2.是时甲午三月初三日也,是日夜半,王梦中有一大将军大呼曰:“王能知我乎?向日梦中来关云长也。”王再拜曰:“有何故而又到鄙陋之地也?”曰:“即今平秀吉陷庆尚道,郭再佑束手无策;北地据忠清道,金诚一偷生。贺罗北欲陷京师,不若还宫。”[2](104-105)

3.丁酉正月初八日夜,如松梦中有一将军呼曰:“将军能知我乎?”如松曰:“谁也?”曰:“我汉中关云长也,今此倭卒,几能制之。然倭卒更欲水战,水战则将军不习,其将奈何!”如松再拜问曰:“然则奈何?”曰:“全罗道巡州李舜臣水战名将,即拜大将,则成大功矣。”如松觉之,乃梦也。[2](107)

三次“托梦”情节恰好分布于整篇小说的前、中、后三个部分,紧扣了这场战争三个关键的时间节点:“壬辰倭乱”爆发、宣祖还宫、“丁酉再乱”爆发,因而在结构上有着提动线索、关捩情节的重要作用:第一次托梦预示大难将至,第二次托梦告知避寇之道,第三次托梦举荐朝鲜朝克敌制胜的大将,引出小说后半部的主要人物朝鲜朝水军将领李舜臣。可以说,关羽分别给朝、中军队的最高领导人宣祖大王和李如松托梦,意味着关羽以整部小说的“全知视角”统摄全文,与李如松、金德龄等将领的“限知视角”一起,构成了《壬辰录》叙述视角的转变,从而使小说更具传奇色彩,显得摇曳生姿,极有节奏感。

如果说“托梦”的主要作用在于情节结构,那么“显灵”的作用则更加侧重于叙事描绘,其中繁本尤甚。“文库本”描绘了关羽空中显灵督战的情节;“研究院本”则有“奉王命李德馨请援,成帝梦关云长显圣”单独一回,浓墨重彩地再现了战争的惨烈和关羽的神威:

忽回风大作,黑云四塞,扬沙昼晦。无数军兵,扬长枪大剑。有一将,枣颜凤目,掀三角须,把青龙剑,乘赤兔马。倚云乱攻,一阵咸没。二将不能抗敌,瞬息丧尽八万军,仅得逃生。归告败由,行章大惊曰:“此必三国名将关公神灵也。曩者惟敬言‘中国人鬼必怒’,果然。今又强留,则复有变矣,我何当之?”即令诸将整军,渡汉江,向三南道。[2](70)

忽然狂风大作,黑云拥前面而起,来无数神兵乱下,中一员大将冲突一阵而过。平朝臣伏而视,身长九尺,面如蒸枣,手持偃月刀,俨坐赤兔背上。一万军兵魂飞魄散,自相践踏,而死者不可胜数。已而其将拍马入崇礼门,自钟阁大路出兴仁之门而去,不见其处。[2](229)

关羽以其标志性的赤面、凤目、美髯,手持青龙偃月刀的形象出现,带领神兵克敌制胜,给敌寇以毁灭性的打击。在这里,关羽无疑是勇武和正义的化身,他单枪匹马杀敌无数,迫使倭贼退兵,又通过侧面描写倭将的畏惧之态,给读者以大快人心的阅读效果;更通过战神显灵,强调了朝鲜朝军民反侵略战争的正义性。因此,“关王显灵”对《壬辰录》主旨至关重要,人神共愤的戏剧冲突通过关羽“显灵”得到极大的增强。

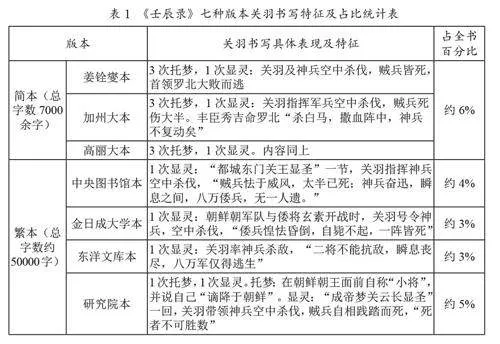

由上可知,托梦和显灵构成了《壬辰录》“关羽崇拜”直接书写的两大主要板块。由于简本、繁本篇幅的不同,关羽书写在全书所占比重也各不相同。下面,笔者对《壬辰录》七种版本的关羽书写特征及所占比重进行统计(见表1)。

从表1不难看出,从简本到繁本,涉及关羽描写的比重趋于减少。就算繁本中关羽书写比例相对较高的“研究院本”,也不及简本所占比重,可见关羽形象对小说情节的影响逐渐被削弱。同时,小说对关羽的书写虽极尽赞颂其忠义,然而仍旧有细微变化:在某些情况下,关羽是可以用妖法驱除的“鬼灵”,他因“获罪于天”谪降朝鲜半岛,且在朝鲜朝国王面前极其谦卑。

例如在“加州大本”《壬辰录》中,关羽虽为正义神魂,显圣扭转战局、护送朝鲜朝国王回宫:“云雾蔽天,(关羽)自空中鸣鼓而导前,所向无前,斩首二十余级”;但小说又写了该神魂可以通过神魔小说中经常出现的撒血驱鬼法予以击败:

罗北传檄于秀吉曰:“此今日之战,神兵击之,故既败军士,其将奈何?”秀吉曰:“此乃关羽之事也,杀白马撒血阵中,迎战可也。”罗北见檄书,即杀白马,撒血阵中,神兵不复动矣。[2](105)

此处描写,虽是站在日寇立场,但关羽不再是所向披靡的神灵,而只是一介异域的“鬼灵”,与之对战只需使用动物血即可使其神威顿失。类似这种用动物血驱除妖术的描写在我国明清小说中屡见不鲜,如《薛丁山征西》第四十一回:

丁山心中一想,我闻妖法有撒豆成兵之术,用猪羊狗肉,将喷筒冲去,必然消灭。立刻传令三军:“速取羊狗血来,军前听用。”军士:“得令!”军士取到狗血喷筒等物,将狗血灌满,望山上喷去,鬼兵鬼将,影踪全无。[3](152)

一般来说,能用抛洒秽物驱除的,基本为妖术。“加州大本”直接将关羽及其神兵等同于鬼兵鬼将,可以被轻易降伏。这种细微的变化不仅体现了关羽神灵地位的降低,更体现了朝鲜民族心理的增强——战争的转折最终在于朝鲜朝军民的奋力抵抗,而非一介来自异域的神灵。

关羽不但是可以被轻易驱散的鬼灵,还是因触犯天条而被贬谪的“小将”。在“研究院本”中,关羽与万历帝对话时不再自称“我乃上古关云长也”,而是说自己因“获罪于天”而谪降,对话时也极尽君臣之礼,卑微地自称“小将”:“小将非今之人也,吾古汉寿亭侯关云长,以斩无罪之颜良、文丑获罪于上帝,俾不还生后世,故谪降于朝鲜矣。”[2](222)其后虽仍有关羽显灵灭贼的描写,然关羽形象已经一改最初让朝鲜韩国王膜拜的神灵,演变为需对朝鲜朝国王恪守君臣之礼的臣民。显而易见,关羽崇拜固然在战时有鼓舞士气的作用,但随着朝鲜民族意识的增强,关羽作为异域神灵的地位已经逐渐降低。在朝鲜历史上,官员对崇奉关羽、兴建关帝庙一事反对的声音也一直存在。这种含混态度一方面是为了凸显朝鲜朝国王地位,另一方面,则为小说另一重要英雄——朝鲜朝水军将领李舜臣的出场做铺垫。在《壬辰录》中,关羽“忠义”“勇猛”等精神内核被投射到李舜臣身上,形成了关羽信仰的另一重维度。

二、隐性崇拜:关羽与朝鲜民族英雄李舜臣的形象同构

如果说“显性”的关羽崇拜更多地停留于外在形式,那么《壬辰录》中还有另一种关羽崇拜方式——隐性崇拜,则更强调对关羽精神内蕴的吸纳和重塑。这具体表现为将关羽的精神特质移植和投射到朝鲜民族英雄身上,对人物形象进行再塑造。最为典型的当属小说对朝鲜朝三道水军统制使李舜臣形象的建构。

与简本《壬辰录》侧重刻画中国将领李如松不同,朝鲜朝水军将领李舜臣(谥号“忠武”)是繁本《壬辰录》着力塑造的第一主角。“文库本”和“研究院本”《壬辰录》在写及李舜臣时,就多侧面地描绘了他以身许国、刚正不阿的性格特点。“水军节度使李舜臣,字汝谐,儿时有志,多读兵书,智勇兼全,忠义素抱,为武科出任,虽宰相有请,非公事则不往见”[2](24),此段引文特意点明李舜臣的忠义和刚正。小说还具体描写了他即使遭奸臣元均陷害,含冤下狱,依旧刚正不阿,严词拒绝侄子交赎金以自保的想法:“大丈夫死则死矣,而胡为行贿苟求生乎?”狱吏审问他时,他坦荡作答,绝不牵连旁人:“以自家实事一一首陈,而无牵连他人入于言证,闻者莫不叹服”,可谓一身正气,光明磊落。以至于舜臣之母闻儿子下狱受刑时,痛心感叹曰:“吾家教子以忠孝,而长、仲儿先逝,惟汝舜臣许身报国。”[2](78)他果然不辱母命,在获释后立即召见麾下将领,呼吁众人誓死抗敌,以死报国。这种勤于王事、舍身报国的忠义之气,让人联想起关羽的降汉不降曹、坚守一义的浩然气概。他对待国家、君父、兄长,以忠义为先,誓不违逆。可以说,“忠义”是关羽与李舜臣共同的精神特质。

除了忠义之心,《壬辰录》还渲染了李舜臣的谋略。关羽喜读《春秋左氏传》,谙熟历史而知谋略,李舜臣也一样。小说描写他与倭将马得时大战时,预料到对方会趁夜偷袭,故在本营扎草人诱敌,自己带领官兵埋伏于四周,待敌方矢石耗尽之时,一举杀出,火烧贼寇,大获全胜:

倭将马得时督水军十万……纵风放火,烟焰涨天,停舟鼓喊,矢石雨下,一无死伤,寂然无应,而乃知其偶人也,回船欲走。忽然鼓喊大起,一时放火,而火烈风猛,来船如箭。马得时仰天叹曰:“南军失南风未火攻,而北军是何得南风而火攻耶?”倭兵前后受敌,而舜臣掩杀。前面元均、李忆棋冲破。后阵倭兵非火死则水死,非剑死则矢死,余存者几何。舜臣乘胜,奋迅腾跃倭船,剑斩倭兵数十级。[2](26)

李舜臣巧借火攻,合理布阵,可谓智勇兼备,与关云长威震华夏、水淹七军的风姿不相上下:“方今秋雨连绵,襄江之水必然泛涨;吾已差人掩住各处水口,待水发时,乘高就船,放水一淹,樊城、罾口川之兵皆为鱼鳖矣”,“关公将船四面围定,军士一齐放箭,射死魏兵大半……于禁所领七军,皆死于水中,其会水者,料无去路,亦皆投降。”[4](614-615)他们都在战争中因地制宜,以火、水两种自然力量击溃敌军,有着过人的智谋,善于带领士兵取得胜利。

李舜臣不仅有关羽的智勇,而且他的胆魄也与关羽如出一辙。所有《壬辰录》繁本最后都写到李舜臣为流丸所伤的情节,以韩国国立中央图书馆本为例:

舜臣亦为得时流丸所中,伤左肩,归阵,血透戎衣。诸将大惊,解衣视之,铁丸入肩二寸。舜臣痛饮旨酒,令诸将掘丸而出之,颜色不变,言笑自若,见者酸鼻。诸将请隐卧调理,舜臣曰:“大丈夫以么么伤处卧而调理,则军中岂不惊动乎?”遂领战船过寒山岛,下陆结阵,大飨赏士卒。[2](141)

李舜臣命军医掘出弹丸时仍“颜色不变,言笑自若”,这与《三国志·关羽传》和《三国演义》中关云长刮骨疗毒的故事如出一辙:“公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令佗割之……佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦之色。”[4](618) 关羽此举,可谓妇孺皆知,《壬辰录》作者为了从细节描写上再现关羽的淡定自若,有意识地将其移植至李舜臣身上,以至于留下了明显借鉴乃至模仿的痕迹。同样巧合的是,那支让关羽不得不“刮骨疗毒”的毒箭,正是他“水淹七军”时樊城守将所射;而李舜臣所中流丸,亦是他“火攻马得时”时贼寇所发。叙事上的诸多巧合,只为了凸显李舜臣与关羽的相似,暗示李舜臣是“朝鲜的关羽”。这一点,在描写李舜臣慷慨殉国之时更是得到了升华:

李舜臣纵兵逐安屯,其余屯倭,无足忧者,仍此思惟曰:“我国素多奸人,有功者害之,多才者伤之。即今倭贼败归,时节平定,则害我、伤我,将不知几个元均。吾宁死于战阵,千载血食,不亦快乎!”乃免胄脱甲,立于船头,大喊督战。忽中流丸,归卧帐中,呼兄子莞,授平倭方略,卒于军中。[2](183)

“国恩庶报于今日,而更无望于世上,吾今得死地而死于国,则不虚事也”,这是李舜臣的临终遗言,渲染了英雄末路的悲凉气氛,令人唏嘘不已。《壬辰录》作者在小说创作时有意地将李舜臣形象与关羽形成同构,也构成“古代神灵”和“当世英杰”两相对照的叙事策略,直接暗示了小说主题:忠义之将所向无敌,正义之师必获全胜。

这种“同构”,在历史文献载录中可以得到映证。倭乱告捷后,朝鲜半岛各地纷纷为李舜臣建立“忠武祠”,文人作诗凭吊时,总会将李舜臣与关羽相联系。诗人郭说在《西浦日录》中有云:“公之庙在牙山,余以诗吊之曰:‘功冠中兴第一名,南宫图书焕丹青。身骑箕尾归霄汉,手挽天河洗甲兵。诸葛已亡犹走敌,云长虽死尚称灵。湖山东畔留遗庙,谁荐芳醪为一倾。’”[5](149)将李舜臣比为诸葛亮和关云长,歌颂了他克敌制胜、勇于牺牲的精神和威力,可见朝鲜朝军民视“忠武将军”李舜臣如中国百姓看待“武圣”关羽一般,都是救民众于水火之中的战神,可谓朝鲜民族的“活关羽”。

英雄同构的背后,尤其是将所崇拜的神灵特质投射到本国民族英雄身上,这种行为的背后正是民族心理的体现,有其多元的历史成因。

三、信仰的“镜象”:小说演绎背后的多元成因

民俗信仰的生发与民族文化心理密不可分。它像是一面镜子,映照出民众内心真实的影像。《壬辰录》不论是对关羽的直接描写,还是将关羽特质投射到朝鲜民族英雄李舜臣身上,都有共同的客观因素及心理成因。

“壬辰倭乱”的爆发及最终胜利,客观上为关羽崇拜传入朝鲜半岛提供了契机。关羽崇拜在中国由来已久,与孔子并称为“文武二圣”。万历四十二年(1614),朝廷敕封关羽为“三界伏魔大神威远震天尊关圣帝君”,在官方的倡导下,民间百姓更将关羽视为“全能帝神”,有斩妖除魔、劝善惩恶、救人济世、为民伸冤等多种职能,“时至明清,关羽形象已不仅仅是单纯的道德神和战神,而是具有多职能的全民拯救神,使关羽信仰传说的传播具有了全国范围的大众化特点。”[6](142)关羽信仰在“壬辰倭乱”时期伴随李如松所带领的援朝军队传入朝鲜半岛,朝鲜朝上下感激明军的倾力相助和再造之恩,亦设立关羽庙祭祀叩拜。《壬辰录》就描写了相关情节:

李荩忠亦入倭阵议和,是夕,入关王庙,焚香酌酒,再拜告曰:“今为倭人所灭,宗社、山川、鬼神无依无托。伏惟尊灵,顾念汉阳符义,且奋大关之英风,敷威显圣,挫缩贼势,则不但有报精禋之礼,抑亦伸义于天壤之中矣!”祭毕,又再拜,如是十八日。[2](161-162)

巧合的是,在平壤第一座关羽庙兴建的当年,倭乱即被彻底平定,丰臣秀吉病死,柳成龙等朝鲜朝文臣不自觉地将其归功于关羽显灵:“于岭南安东、星州二邑建(关王)庙,安东斫石为像,星州土塑,而星州甚著灵异之迹云。未几,倭酋关白平秀吉死,诸倭屯悉皆撤去,此亦理之难测也,岂偶然耶?”[7](321)明朝神宗皇帝在《平倭诏》中也认为朝鲜朝的胜利是因关羽显灵降罚之故:“仰赖天地鸿庥,宗社阴骘,神降之罚,贼殒其魁。”[8](1659)中朝双方都将战争的胜利归功于关羽显灵,这无疑激发了关羽信仰在朝鲜半岛的迅速传播。自此,关羽的官方祭祀活动在朝鲜朝宣祖到高宗时期的三百年内绵延不断,《朝鲜王朝实录》记载帝王亲自参与的祭祀活动就多达102次。朝廷还刊刻《关帝圣迹图志全集》《海东圣迹志》等书来宣传关羽事迹,高宗二十年(1883)又刊行《关圣帝君明圣经谚解》,以便于普通百姓接受。在此背景下,关羽信仰在朝鲜朝逐渐发展为“关圣教”,并对后世韩国道教中的善阴骘教、甑山教、无量天道、金刚大道等都有所渗透。

关羽崇拜传入朝鲜朝后,虽然被各阶层广泛接受,但他毕竟是异国神灵。因此,在民族自主心理的驱使下,朝鲜朝必然会树立与关羽类似的本土战神,以张扬民族精神。在这一时代背景下,倭乱中克敌制胜,拥有传奇战功,最终英勇殉国,被朝廷敕封为一等“宣武功臣”的李舜臣,在文学作品中被有意塑造成集关羽特点的“箭垛人物”。

首先,在朝鲜历史上,李舜臣是唯一有资格配享关王庙的朝鲜朝将领,这是他得以在文学作品中被关羽化的前提。肃宗三十六年(1710),朝鲜朝统一全国关王庙祭祀规格时,正式以陈璘、邓子龙、李舜臣配享古今岛关王庙,陈璘、李舜臣配享都城东、南关王庙,祖成训、茅国器、卢德功配享星州关王庙,李新芳、蒋表、毛承先配享南原府关王庙。在上述各地关王庙中,除李舜臣外,其余皆为援朝战争中立有战功的中国将领。朝鲜朝著名学者李颐命在《古今岛关王庙碑》中感叹道:“关王之庙于是而腏食陈、李(按:即陈璘、李舜臣),其义如何……《易》曰‘方以类聚’,苟其类也,虽百世之久,万里之远,皆可聚焉。若三公之义烈,其可谓之非类乎?”[9](367)可见在朝鲜朝文人心目中,同为水军将领,在抗倭中立下赫赫战功的陈璘、李舜臣与关羽同属一类,因此即使相隔百世,亦能共享祭祀。又,早在明正德四年(1509),中国朝廷即下令将全国的关羽庙改称“忠武庙”,而李舜臣牺牲后也被赐谥号“忠武”,这也从一个侧面说明他在朝鲜半岛与关羽并重的地位。因此,《壬辰录》有意识地将关羽的事迹移植到李舜臣身上,不仅倭兵“怯舜臣之神武”,而且明军也对李舜臣心悦诚服,争相867190d1edb5970c1f6e31d4d11dee40传诵:

天兵皆呼舜臣为李爷,奏闻于天朝曰:“朝鲜三道水军统制使李舜臣有经天纬地之才,铭鼎勒石之功。”以故,舜臣声名籍籍于中国,虽闾里儿童皆称道李舜臣矣。[2](240)

在李舜臣身上植入关羽的精神品格,其原因正在于民族自尊心和自主意识的树立。李舜臣丝毫不逊色于明朝大将陈璘、李如松等人,他是朝鲜朝抗击倭寇的主要力量;他集忠义、智勇于一身,正是朝鲜朝国民心目中民族英雄的缩影。因此,《壬辰录》从侧重描写关羽神迹,到着力于李舜臣形象的塑造,折射出朝鲜朝民众从对异国神灵的崇拜,到对本国英雄崇拜的转变。

其次,李舜臣形象和关羽的同构,这种受民俗信仰启发的英雄人物塑造方式,其核心在于凸显儒家忠义思想。朝鲜半岛自古便处于儒家文化圈内,对“忠义”的崇尚渊源已久。就关羽形象而言,忠心为主、义薄云天,是中国民间对关羽最普遍的伦理解读,也是儒家文化的重要内核。元人郝经在《汉义勇武安王庙碑》中认为:“昭烈帝(即刘备)独守一仁,武安王(即关羽)始终守一义”,“千载之下,景仰向慕而犹若是,况汉季之遗民乎?”[10](1165)自儒学传入朝鲜半岛后,不论文臣、武将,皆以“忠义”为人臣的最高准则,新罗末期学者崔致远在《寒食祭阵亡将士文》中曰:“呜呼!生也有涯,古今所叹;名之不朽,忠义为先。”[11](94)因此在倭乱中,李舜臣以殉国为“快哉之事”,死前仍忧心国家政局,既表现了一个爱国将领践行忠义、许身报国的伟大情怀,也是一个民族面临生死存亡关头宁死不屈、英勇无畏的缩影。毫无疑问,“忠义”是朝鲜朝最为推崇的道德准则,它在李舜臣这一关羽式英雄身上得到了最为集中的体现。李舜臣被诬下狱也不改报国之志,在国家危亡之际毫不犹豫挺身而出,最终壮烈牺牲,在情节设置上进一步强化“忠义”的特点,亦强调了教化意义。

最后,李舜臣之所以能被赋予关羽的个性特点,也是以《三国志通俗演义》为代表的中国文学作品普及的结果。倭乱后,《三国演义》在朝鲜朝的读者群体迅速增加,仁祖五年(1627),朝鲜朝书坊依据万历周曰校本翻刻了《新刊校正古本大字音释三国志通俗演义》,“五关斩将”等关羽故事还一度被朝鲜朝举子引用到科举考试中:“又今所谓《三国志演义》者,出于元人罗贯中,壬辰后,盛行于我东,妇孺皆能诵说……如桃园结义、五关斩将,往往见于前辈科文中,转相承袭。”[12](650)此外,一部分传入朝鲜朝的笔记小说也多有关羽显灵的描写,如《东城关公庙记》:“嘉靖癸未,倭寇蹂躏海上,直逼东门……贼因东门纵火,延及民居,烟焰塞天地,守阵者不能开目。贼欲趁之入,县令万公思谦呼神(按:指关羽)而叩头,语毕风反。”[13](572-573)这些作品一方面满足了朝鲜朝民众对关羽事迹的渴求,另一方面也成为了小说作者塑造英雄人物时的事迹来源。因此在《壬辰录》中,关羽本身更多地被作为一种显圣的符号,而“刮骨疗毒”“水淹七军”等著名场景则被“移植”到李舜臣身上。这种书写方式,可谓民俗信仰和民族意识相结合的产物。

综上所述,汉文小说《壬辰录》中的关羽书写和李舜臣形象,皆是关圣崇拜在朝鲜半岛传播的产物。显性的关羽崇拜反映了“壬辰倭乱”之时,朝鲜朝国民对于关羽“战神”的广泛认同,以及希望他能拯救国家于危亡的文化心理;隐性的关羽崇拜,则曲折地反映了朝鲜朝军民希冀通过塑造本民族和关羽一样的忠勇志士,来确立民族意识。李舜臣在《壬辰录》中的“关羽化”同构,是民俗信仰的通俗演绎,也证明了古代中朝两国同属儒家文化圈,有着共同的英雄崇拜和价值观念。

参考文献:

[1] 赵维国:《关羽崇拜的东传与朝鲜汉文小说的关圣叙事》,《河北学刊》,2018年第6期。

[2] 韩国汉文小说集成编委会:《壬辰录:万历朝鲜半岛的抗日传奇》,上海:上海古籍出版社,2016年。

[3] 如莲居士:《薛丁山征西》,长春:吉林大学出版社,2011年。

[4] 罗贯中:《三国演义》,北京:人民文学出版社,1973年。

[5] [朝]郭说:《西浦日录》,《西浦先生集》(卷六),《朝鲜文集丛刊》(第6册),首尔:韩国民族文化推进会,1981年。

[6] 荆学义:《经典的传播——关羽形象传播研究》,北京:中央编译出版社,2014年。

[7] [朝]柳成龙:《西厓集》,《朝鲜文集丛刊》(第52册),首尔:韩国民族文化推进会,1981年。

[8] 南柄文、吴彦玲:《辑校万历起居注》,天津:天津古籍出版社,2010年。

[9] [朝]李颐命:《疎斋集》,《朝鲜文集丛刊》(第172册),首尔:韩国民族文化推进会,1981年。

[10] 郝经著,吴广隆、马甫平整理:《陵川集》,太原:山西古籍出版社,2006年。

[11] [朝]崔致远:《桂苑笔耕集》,《朝鲜文集丛刊》(第1册),首尔:韩国民族文化推进会,1981年。

[12] [朝]金万重:《西浦漫笔》,首尔:首尔通文馆,1971年。

[13] 唐时升:《三易集》,台北:伟文图书出版社有限公司,1977年。

[责任编辑 朴莲顺]