从中土到西域:丝绸之路罗汉信仰及造像在汉地的传播、融合与汉化

本文探讨了罗汉信仰及其造像艺术沿丝绸之路从中土到西域的传播、融合与汉化。通过对《法住记》的译出及其影响、早期“梵僧相”佛弟子造像风格、贯休罗汉画及敦煌罗汉信仰与造像的分析,揭示了罗汉信仰在汉地的确立及其造像风格的演变。特别是在敦煌,罗汉造像的梵、汉两种风格得到了深度融合,形成了独特的艺术表现手法,展示了中西文化交流的辉煌成果。

1 汉地罗汉信仰的确立

汉地罗汉信仰的确立与《法住记》的译出关系密切。《法住记》系佛陀涅槃后八百年时狮子国(今斯里兰卡)人难提蜜多罗(意译为庆友)所著。唐高宗龙朔年间,玄奘法师于玉华宫寺译成《大阿罗汉难题蜜多罗所说法住记》(以下简称《法住记》)[1]。《法住记》全文虽不长,却是第一部专门介绍罗汉的经典,影响极为广泛,为汉地罗汉信仰提供了重要的佛理基础[2]。

在《法住记》译出之前,汉地已传入五部关涉罗汉的早期经典,分别是西晋太安二年(公元303年)传入的《佛说弥勒下生经》、大约在东晋公元4世纪传入的《增壹阿含经》《舍利弗问经》和北凉公元5世纪初传入的《入大乘论》、公元401—413年传入的《阿弥陀经》。相比《法住记》,这五部经典中关涉罗汉的内容较少,且罗汉都是作为配角被一笔带过,难以成为罗汉信仰的理论支撑。

《法住记》不仅明确了罗汉的名称、住地、职责等内容,同时首次建立了以罗汉为主要诉求对象的现实信仰体系,因而在民间拥有庞大的信众基础。《法住记》记载的具名十六罗汉如下:

“第一尊者名宾度罗跋惰阇,第二尊者名迦诺迦伐蹉,第三尊者名迦诺迦跋厘堕阇,第四尊者名苏频陀,第五尊者名诺距罗,第六尊者名跋陀罗,第七尊者名迦理迦,第八尊者名伐阇罗弗多罗,第九尊者名戍博迦,第十尊者名半讬迦,第十一尊者名啰怙罗,第十二尊者名那伽犀那,第十三尊者名因揭陀,第十四尊者名伐那婆斯,第十五尊者名阿氏多,第十六尊者名注荼半讬迦。[3]”

相比于其他关涉罗汉的经典,《法住记》中记载的罗汉有八尊的名称是其独有的,分别是:第二尊者迦诺迦伐蹉、第三尊者迦诺迦跋厘堕阇、第五尊者诺距罗、第六尊者跋陀罗、第七尊者迦理迦、第十二尊者那伽犀那、第十三尊者因揭陀、第十四尊者伐那婆斯。

汉地其他十六罗汉、早期十八罗汉系统皆是在《法住记》基础上的演绎与拓展,如早期的十八罗汉系统系在《法住记》十六罗汉的基础上,增加第十七庆友尊者、第十八宾头卢尊者。据陈清香考证,此二者讹传,庆友为《法住记》的作者,宾头卢是第一尊者名宾度罗跋惰阇的音译(宾度罗跋啰堕尊者)。《法住记》的译出可视为汉地罗汉信仰的确立。

2 汉地早期“梵僧相”造像风格

2.1“梵僧相”佛弟子造像

十六罗汉由“四大声闻”“十大弟子”演绎而来,本质身份仍为佛陀的弟子,不同之处在于,佛弟子是佛陀涅槃之前的称谓,佛陀涅槃后,十大弟子受托成为“住世护法”,守护佛陀涅槃后的佛法世界,以罗汉身份住世。

在《法住记》译出之前,汉地已出现单尊佛弟子造像,可看成是单尊罗汉崇拜的萌芽。

从一件出土于甘肃省泾川县镇海寺遗址的佛弟子浮雕造像来看(见图1),形貌怪异的“梵僧相”佛弟子造像在罗汉信仰确立之前,已出现在唐代的京畿腹地。这件“梵僧相”佛弟子造像于唐贞观三年(公元629年)制成,通过浅浮雕和线刻巧妙地展现了佛弟子的神韵与个性,是早期佛弟子造像的代表。佛弟子身穿钩钮式架裟,服饰紧贴身体,运用细腻的线条和浮雕技术,使衣纹看起来既流畅又充满动感。深邃的眼睛和高耸的鼻梁赋予佛弟子“梵僧相”的威仪。

浮雕左右两侧上部刻题记,竖书五行,录文[大唐贞观三年/九月/廿□/日镇海寺/比丘僧修善]。镇海寺坐落于泾河之畔,位于古丝绸之路北线的回中古道上,归属于长安畿辅,属关中襟要的古泾州城管辖。

值得注意的是,在玄奘法师于唐贞观十九年(公元645年)携《法住记》返回长安之前,这种单尊的具有典型“梵僧相”的佛弟子造像已经出现,且表现手法较为成熟。说明在罗汉信仰盛行之前,单尊的“梵僧相”佛弟子造像已经在中土流传开来。

长安作为唐帝国的心脏,大量中亚及古印度来华的僧侣、商贾、质子及其随从为汉地“梵僧相”造像风格的产生提供了体质人类学的造型参考[4]。这件人物造型颇具异域特色的浮雕作品,或是借鉴了来华旅居的域外人种怪异的形貌特征创作而成。

2.2贯休“梵僧相”罗汉

画史上经典的“梵僧相”罗汉图式是由唐末五代诗僧贯休创造的。日本宫内厅收藏有贯休的《十六罗汉图》(见图2)。

欧阳炯在《禅月大师应梦罗汉歌》中描述贯休罗汉“忽然梦里见真仪”[5],认为贯休罗汉画中形貌古怪的“梵僧相”造像得自梦中,但通过考察其之前及同时代的文学作品,就不难发现这种状貌古野的“梵僧相”罗汉像风格有着深厚的体质人类学的造型基础。

在贯休之前,胡貌梵相的域外僧侣在汉地并不鲜见。杜甫、周贺等都以诗文描绘过形貌怪异的胡梵僧。杜甫在《戏为双松图歌(韦偃画)》中描绘了一位胡僧在松根上休憩,他的形貌具有印度人种庞眉皓首的典型化特征,在衣着上偏袒右肩,露出双脚,说明这位域外僧人极有可能来自气候较为炎热的印度,到了汉地后依旧保持了原有的衣着特征[6]。周贺在《赠胡僧》中描绘了一位形容消瘦、面无血色,穿着草鞋,背负经书来汉地传法的印度僧侣,即便是在寒冷刺骨的冬天,依旧保持着印度僧侣袒膊的生活习惯。

从贯休在《禅月集》中对胡梵僧侣的诗文描写(见表1),可推测其目睹过不少形貌怪异的胡梵僧侣。

贯休所见形貌怪异的胡梵僧,为其“梵僧相”罗汉画风格的形成提供了体质人类学的重要参考。

3 罗汉信仰及造像在敦煌的世俗化与汉化

3.1《请宾头卢疏》的世俗化

罗汉信仰传入汉地之初,具有较为浓郁的宗教色彩,从长安沿丝绸之路逆向传入敦煌后,与敦煌的本土文化相融合,逐渐摆脱宗教原典的束缚,开始向中国本土神仙方术思想转变,被信众赋予了世俗的庇佑功能。

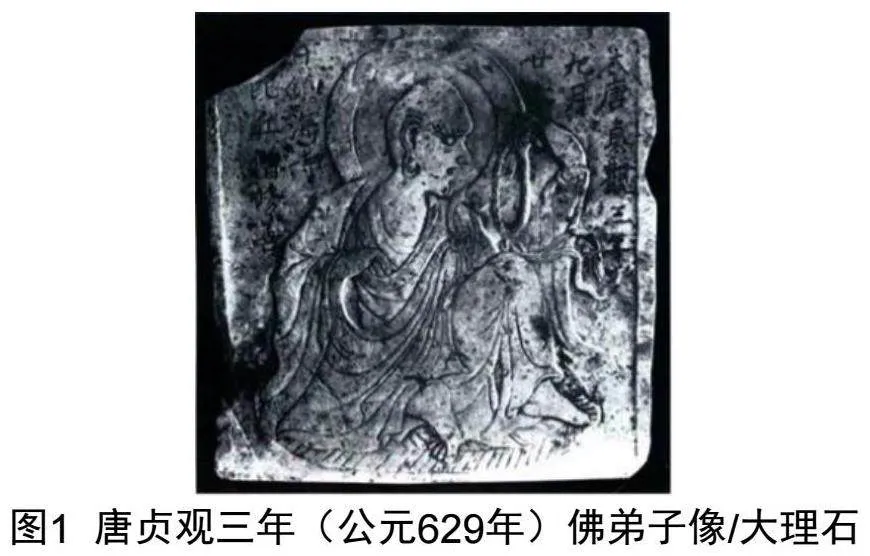

敦煌的罗汉信仰以单尊宾头卢信仰为盛。现存的敦煌遗书中共有11件《请宾头卢疏》[8]。具体内容见表2:

宾头卢作为佛陀的重要弟子,其神通广大和护法的事迹在敦煌得到了广泛传播和崇拜。敦煌文献中的《请宾头卢疏》,全面反映了当地民众对宾头卢的虔诚信仰,记录了在不同法事活动中,如燃灯、转经、结坛等[9],人们常祈请宾头卢降临以证功德并护佐乡里的事迹。

编号北图7133-1《请宾头卢疏》原文如下:“谨请西南方鸡足山宾头卢波(颇)罗堕和尚。右今月十[日]于阎浮世界沙州于大贤坊,就弊居奉为妣大祥追福,受佛付敕,不舍苍生,兴运慈悲,于时降驾。光启三年八月十日僧善惠谨疏。”其余疏文的行文、结构、用词等与此相似,呈现一定程度的程式化特征,说明《请宾头卢疏》已具有相对固定的格式,表明宾头卢信仰在敦煌民间的盛行。

在宗教原典中罗汉的主要任务是住世护法,如《法住记》记载罗汉的任务“乃至世尊正法应住常随护持”,《佛说弥勒菩萨下生经》中亦有类似的描述,“弥勒佛,亦以三乘法教我弟子,大迦叶者,当佐弥勒劝化,有君屠钵难比丘、宾头卢比丘、罗云比丘,四大声闻,约不般涅槃,须佛法没尽,然后乃般涅槃” [10]。与此不同的是,以上11件敦煌的《请宾头卢疏》,大部分都是以民间祈福、追福为目的,具有浓郁的世俗气息。《请宾头卢疏》的盛行是罗汉信仰在汉地逐步世俗化与汉化的典型例证。

3.2 罗汉造像的梵汉风格交融

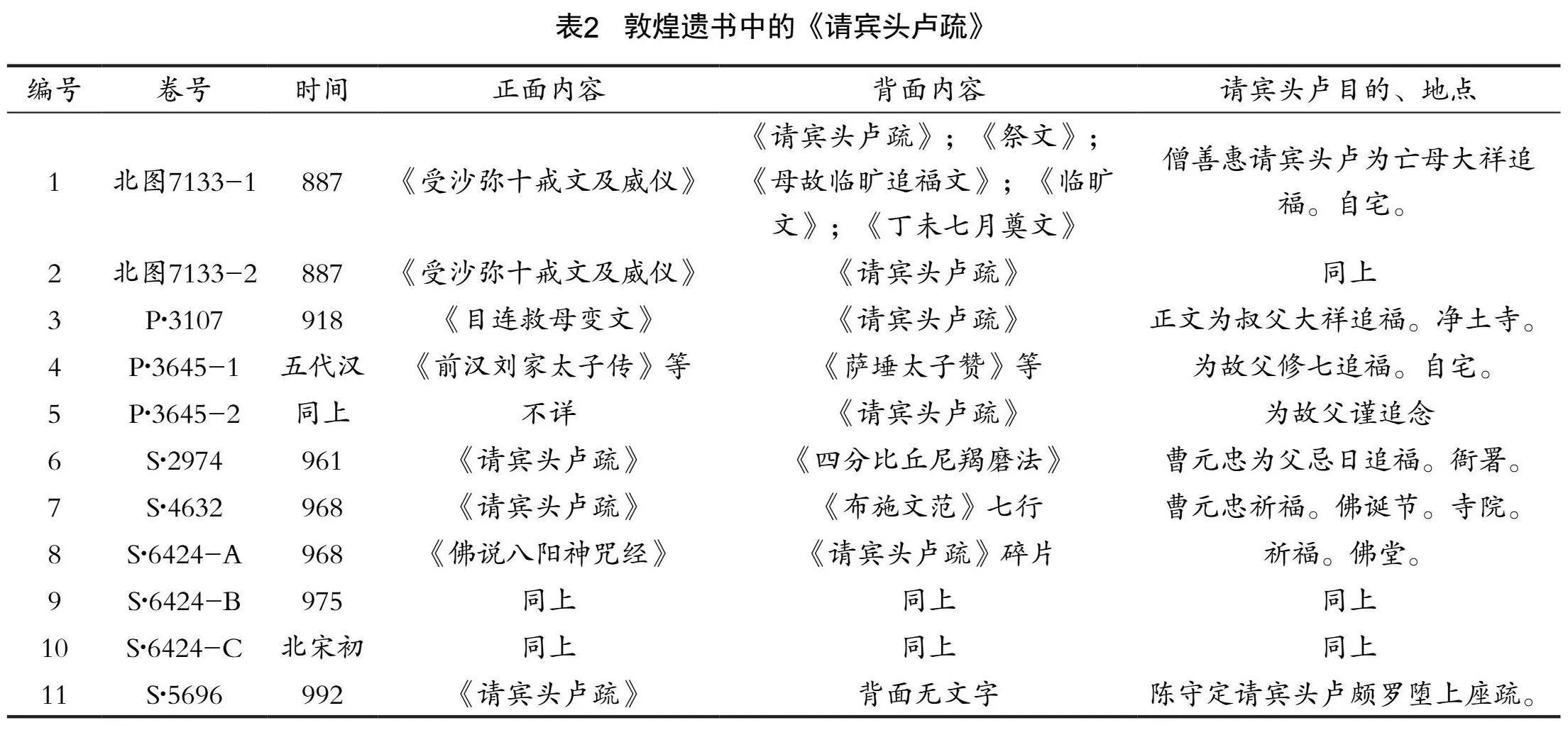

莫高窟第97窟、第95窟保存有较为完整的十六罗汉造像。第97窟北壁上排第三幅罗汉像(见图3),榜题“东身洲第三尊者跋厘堕闍大阿罗汉”,名称与《法住记》第三尊者相吻合,是受《法住记》影响下的罗汉画典范。图中罗汉秃发、长眉尖鼻、阔嘴高额、身披袈裟,侧身盘坐于山石之上。左手抚膝,右手向后举起,作搔背状。据考证,此窟中的罗汉是模仿贯休的手法和遗风[11]。

第95窟的长眉罗汉,无论是五官还是衣着服饰,都显示出“汉僧相”特征,连其座下的竹椅都是汉地的样式。但在其左侧,一位侍者呈现跪立状,双手虔诚地捧着罗汉的长眉,形象模糊,但从其肤色和头部轮廓来看,是典型的“梵僧相”。这种“梵僧相”佛弟子为“汉僧相”罗汉服务的场景在莫高窟早期壁画中是难以想象的,它表明罗汉信仰在元代的敦煌已经完全本土化,以至于工匠在创作罗汉形象时,可以完全摆脱佛教经典的束缚,将“汉僧相”罗汉画得高大,构成画面的核心。除此之外,我们还应看到,此时的佛教造像并非完全摒弃了“梵僧相”的造像传统,而是将“梵僧相”与“汉僧相”两种造像风格同时进行表现。

罗汉造像在初创之初,缺乏粉本的参考依据,罗汉画家及雕塑家更倾向采用域外梵僧的形貌特点,运用夸张变形的艺术手法为罗汉造像,同时为了更加客观地刻画具有“梵僧相”的罗汉,而采用传自西域的凹凸晕染法,使其所塑造的形象更贴近宗教原典。

4 结语

罗汉信仰在传入汉地后,沿丝绸之路从长安逆向由东向西传播,在敦煌与汉文化深度融合。敦煌作为丝绸之路上的重要节点,不仅拥有中原文化底蕴,同时也汲取了来自西域的宗教和艺术风格。在这一过程中,罗汉造像的梵汉两种风格在敦煌得到了深度融合,两种风格相互交融并存。在刻画具有域外人种特征的梵僧相罗汉时,画家采用了源自西域凹凸晕染法,能够细腻地表现人物的立体感和异域风貌。而在刻画具有汉地僧侣形貌特征的汉僧相罗汉时,则更多运用了汉地传统的勾线敷彩画法,通过线条的勾勒和色彩的填充,展现出汉地僧侣的端庄与典雅。这种技法的双重运用,体现了敦煌在吸收和融合不同文化元素方面的独特性,为罗汉造像艺术的发展提供了丰富的表现手段。最终,敦煌成为了罗汉信仰和造像艺术的一个重要交汇点,展示了中西文化交流的辉煌成果。

引用

[1] [日]高楠顺次郎.大正新修大藏经(第55册)[M].北京:中国书店出版社,2021.

[2] 张凯.玄奘,译《法住记》版本研究[J].五台山研究,2023(4): 28-33.

[3] [唐]释玄奘,译.大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记[J].大正新修大藏经(第49册),2021(49):12-13.

[4] 向达.唐代长安与西域文明[M].重庆:重庆出版社,2009.

[5] [宋]黄休复.益州名画录(卷上)[J].中国书画全书(第一册), 1993(1):199.

[6] [清]彭定求,編.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[7] 陆永峰.禅月集校注(第6卷)[M].成都:巴蜀书社,2012.

[8] 王惠民.敦煌写本《请宾头卢疏》考察[J].敦煌学辑刊, 2006(2):21-28.

[9] 党燕妮.宾头卢信仰及其在敦煌的流传[J].敦煌学辑刊, 2005(1):62-71.

[10] [西晋]竺法护,译.佛说弥勒菩萨下生经[J].乾隆大藏经,1738(38):315.

[11] 张凯,于向东.莫高窟97窟搔背罗汉图考释[J].敦煌学辑刊,2022(2):104-115.

本文系“2023年甘肃省教育科技创新项目——高校教师创新基金:《丝绸之路甘肃段文化交流研究——以罗汉信仰汉化与造像传播为例》”阶段性成果(2023A-048)

作者简介:李辉(1991—),男,河南信阳人,博士,就职于兰州交通大学。