无法忍受不确定性对高校毕业生“慢就业”意愿的影响:择业效能感与领悟社会支持的作用

摘要:近年来“慢就业”这种新的就业现象的出现日渐引起高度重视,本文以国内415名高校毕业生为研究对象,探讨择业效能感与领悟社会支持在无法忍受不确定性和毕业生慢就业意愿关系间的作用。研究表明,无法忍受不确定性对高校毕业生慢就业意愿具有显著的正向影响,并且择业效能感在两者之间起部分中介作用;领悟社会支持正向调节择业效能感与慢就业意愿之间的关系。本文旨在研究如何促进毕业生减缓就业焦虑,不断增强择业信心,提高就业水平。

关键词:“慢就业”;无法忍受不确定性;择业效能感;领悟社会支持

引言

“慢就业”作为一种大学生新的就业现象,已经成为高等教育领域关注的焦点,“慢就业”在客观上会延缓大学生毕业后的就业进程,对经济增长以及社会稳定产生一定负面影响。就业是最基本的民生,要明确就业优先的战略任务,以促进高质量全面就业。高校毕业生作为宝贵的人才资源,是促进就业的重要群体,深入剖析当前毕业生“慢就业”现象并探寻破解对策,是当下稳就业的重要举措。

我国经济发展面临着需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力[1],加之毕业生规模和增量的逐年递增,就业市场不确定性加重,就业形势变得越发复杂。同时,在毕业生基本物质保障得到满足的条件下,就业紧迫性下降,就业不再是唯一的选择。部分毕业生通常会选择游学、支教等方式暂缓就业,许多学者开始关注该现象原因、形式及效应。在职业建构理论中,青少年的职业初期通常被形容为个体职业生涯发展中关键的阶段,他们在探索个人职业兴趣的同时要做出职业选择的决策,相应地也会对职业选择和职业道路的不确定性产生忧虑[2],从而对个体的意识、情感和行动能力造成了直接或间接的干扰。

职业选择的多样化趋势使毕业生在面临职业决策时的焦虑和不确定性有增无减,再者,无法忍受不确定性的青少年缺乏自我确定性和职业控制感,这可能导致他们在职业探索和选择上更加犹豫不决,并且采取更为保守或被动的策略。目前从心理学角度剖析慢就业态度较少,因此,将无法忍受不确定性作为前因变量具有理论价值,本研究基于生涯建构理论,通过调查国内应届毕业生,探讨了无法忍受不确定性与慢就业意愿之间的联系。

一、理论基础与研究假设

(一)无法忍受不确定性与慢就业意愿

无法忍受不确定性,通常是指个体在面对不确定、模糊不清的情境时会感到焦虑,过高估计不利事件发生的概率,但是个体对其容忍程度存在差异[3]。Buhr等用无法忍受不确定性解释了焦虑的形成和维持机制。毕业生从学校转入社会即从低环境不确定性条件转入高环境不确定性条件,而研究表明在高环境不确定性条件下,不确定性忍受力低的群体往往会采取消极应对方式,呈现出一种较差的心理现象[4]。有学者证实,无法不确定性忍受度和就业焦虑呈显著正相关,他们在做出决策前会倾向于利用更多时间收集证据和线索来降低自己的不确定性[5]。基于上述分析,提出假设:H1:无法忍受不确定性正向影响慢就业意愿。

(二)择业效能感的中介作用

择业效能感是指个体在职业选择过程中对自己所需能力的信心和判断[6],是自我效能理论在职业选择领域的具体应用,反映了个体在面对职业决策时的自信程度。据已有文献,择业效能感与个体的学业成就、职业决策困难以及职业满意度等存在显著关联,择业效能感在职业发展过程中起着核心作用。

无法忍受不确定性与个体所经历的焦虑和消极情绪有关,通常会让人产生挫折感和压力,这都会削弱在职业决策中的自主感和效能感。从择业效能感和慢就业意愿来看,本研究认为,择业效能感也会抑制学生慢就业意愿,自我效能感较高的学生通常能够更加理智地面对多变和复杂的环境,做出更为合理的决策。通过研究择业效能感作为中介变量,可以更深入地理解个体职业选择和职业发展过程中的内在心理动力,揭示个体特质如何通过影响心理状态进而作用于职业决策和职业适应等行为。基于上述分析,提出如下假设:H2:择业效能感在无法忍受不确定性与慢就业意愿之间起到中介作用。

(三)领悟社会支持的调节作用

领悟社会支持是个体在社会环境中领悟和体会到的被理解、被尊重、被支持的情感体验和满意程度以及在此基础上的情感体验与个体感知[7]。通过对高职学生社会支持与就业焦虑的研究表明,社会支持与就业焦虑存在显著的负相关关系。一方面,个体感知到的尊重理解更多,对完成任务的信心度越强,相应地提高了就业机会的把握能力。另一方面,如果这种关心转变为对就业结果的高期望或压力,个体可能会因为无法忍受不确定性和对失败的恐惧,而更倾向于选择避免立即面对就业市场竞争的策略。提出如下假设:H3: 领悟社会支持能够调节择业效能感和慢就业意愿之间的关系[8]。

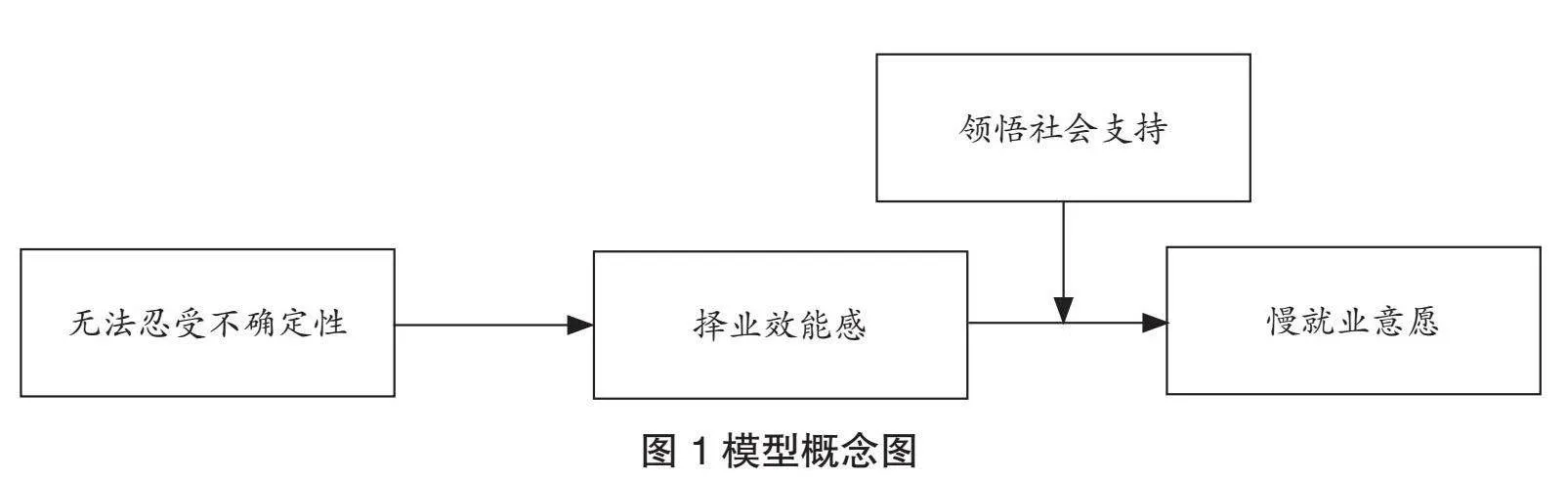

由此,本研究拟探讨无法忍受不确定性、择业效能感、领悟社会支持与慢就业意愿的关系及其作用机制,并提出一个有调节的中介模型,见图1 。

二、研究方法

(一)研究样本与测量

本研究采用随机抽样的方法,从全国多所高校抽取学生进行匿名问卷调查。共发放546份问卷,实际收回有效问卷415份,有效率为76.01%。

(二)测量工具

简版无法忍受不确定性量表(Intolerance of Uncertainty Scale),由 Carleton编制,张亚娟等修订[9],共计12题,采用Likert-7级评分,得分越高意味着个体无法忍受不确定性程度越高。本研究量表的Cronbach'α系数为 0.940。

择业效能感量表(Career Decision-Making Self-Efficacy Scale),该量表由Betz等人编制,彭永新等修订[10],共计10题,采用Likert-7级评分,得分越高意味着个体的择业效能感越强,本研究量表的Cronbach's α系数为0.930。

领悟社会支持量表(Perceived social support scale, PSSS),该量表由 Zimet等人编制,肖水源对其进行修订[11],共计12题,采用Likert-7级评分,得分越高意味着个体获得的社会支持越高,本研究量表的 Cronbach'α为0.883。

(三)数据处理

数据分析采用的是Spss26.0进行多层线性回归分析、Process3.3插件进行Bootstrap法检验以及Amos软件进行验证性因子分析。

三、研究结果

(一)验证性因子分析

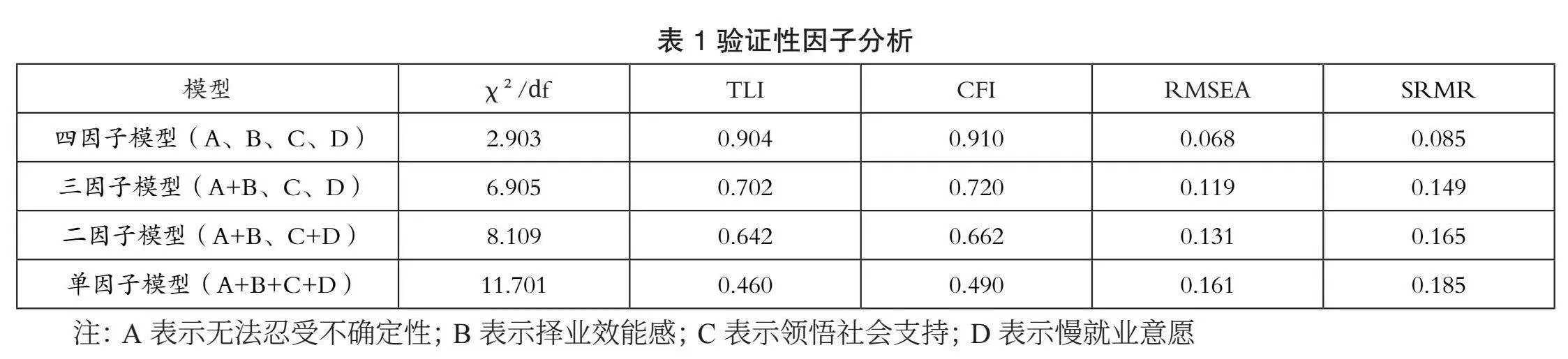

为了考察4个变量的区分效度,本研究采用共同方法偏差的方法,对于本研究中变量进行验证性因子分析结果,见表1。四因子模型的拟合指标最优,说明本研究中变量间具有良好的区分效度。

(二)描述性统计及相关分析结果

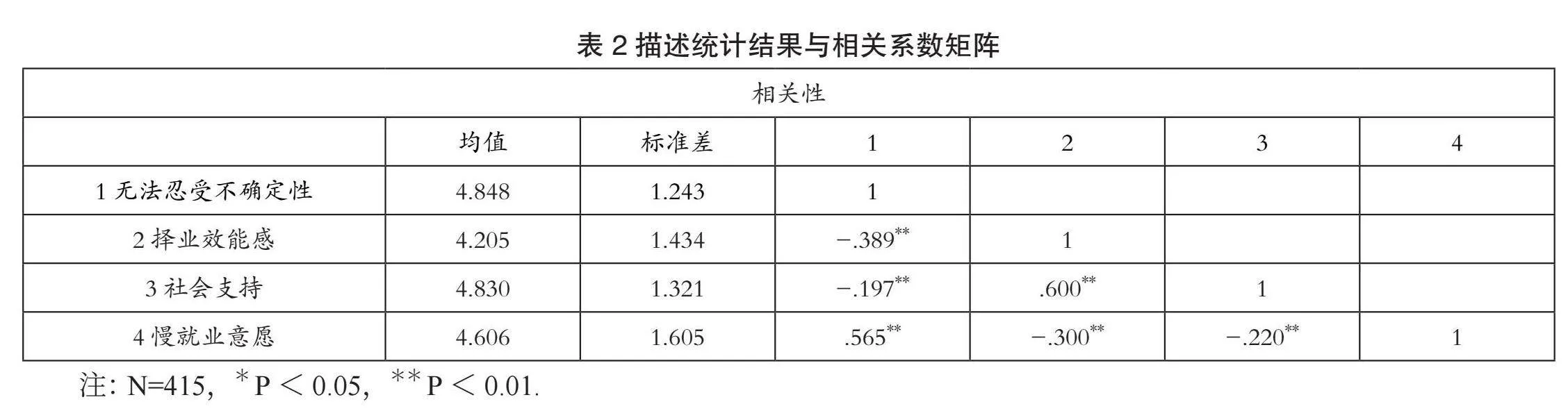

由表2可知,无法忍受不确定性与择业效能感呈现负相关关系(r=-0.389,P<0.01),无法忍受不确定性与慢就业意愿呈现正相关关系(r=0.565,P<0.01),择业效能感对慢就业意愿呈现负相关关系(r=-0.300,P<0.01)。通过相关性分析结果可以确定,上述理论假设得到了初步验证,见表2。

(三)假设检验

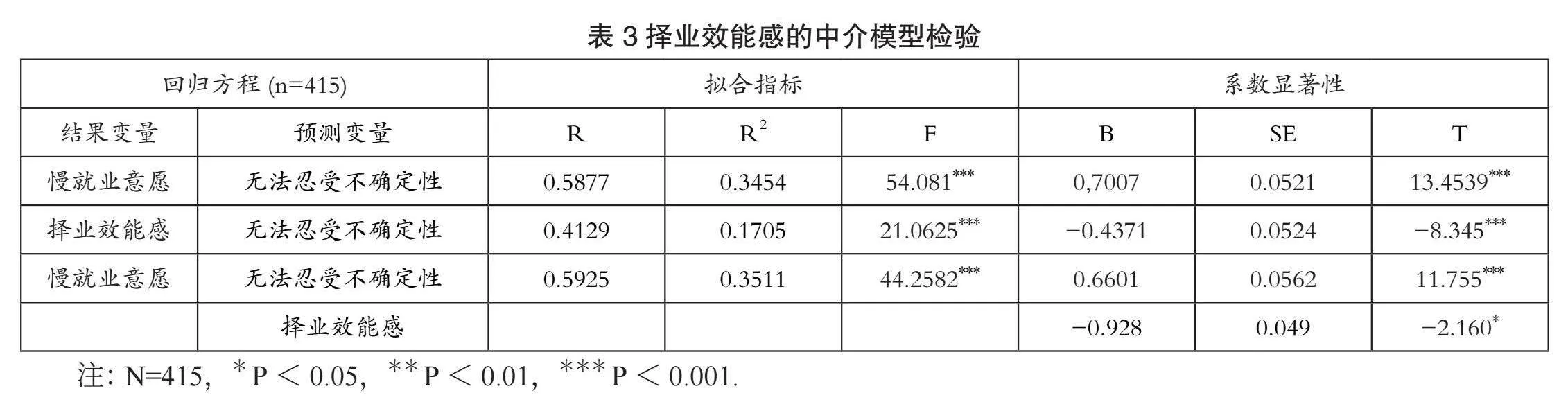

1.中介效应检验

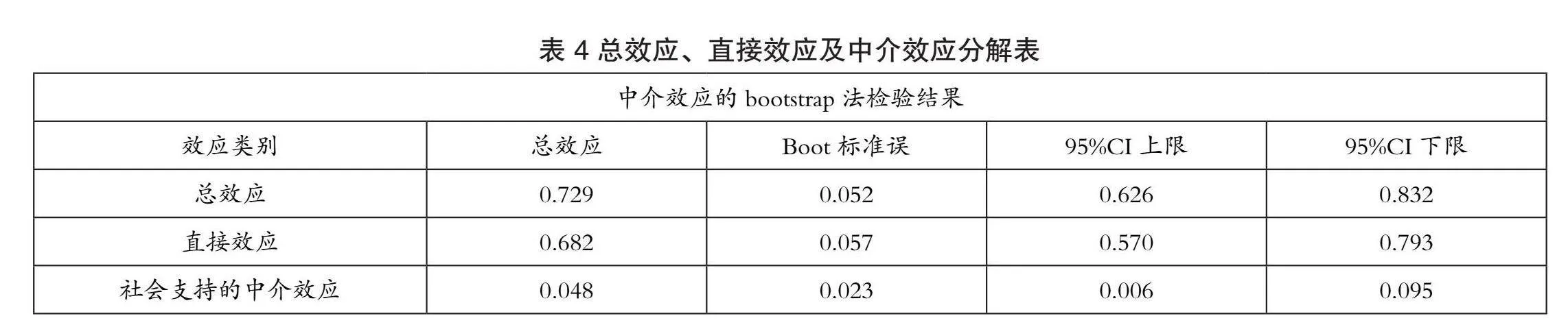

计算由表3数据看出引入中介效应后,无法忍受不确定性对慢就业意愿的正向预测作用降低,但仍然显著,调整后的R²值变大,说明择业效能感在无法忍受不确定性和慢就业意愿之间起部分中介作用。见表3,由此可以推断存在中介效应,假设H2成立[12]。

本研究将进一步采用偏差矫正的百分位Bootstrap法进一步检验提高中介效应研究的可靠性和准确性,由表4可知,重复取样5000次,中介效应的95%的置信区间为[0.006,0.095],上下限不包括0,由此进一步验证了假设H2成立,见表4。

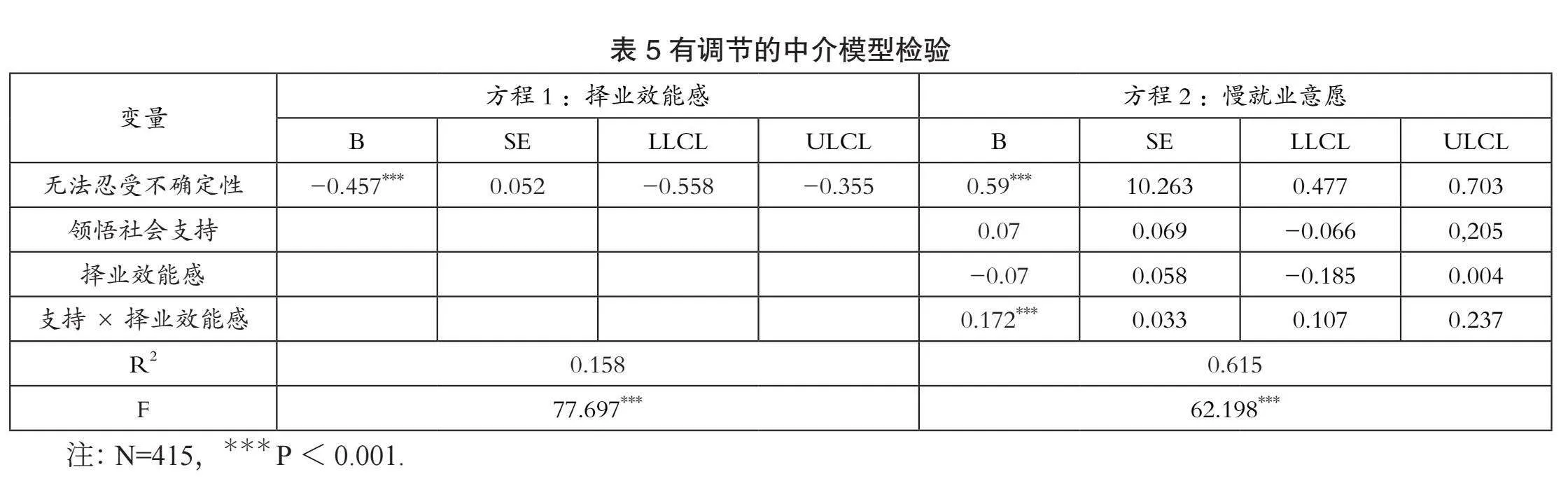

2.调节效应检验见表5。

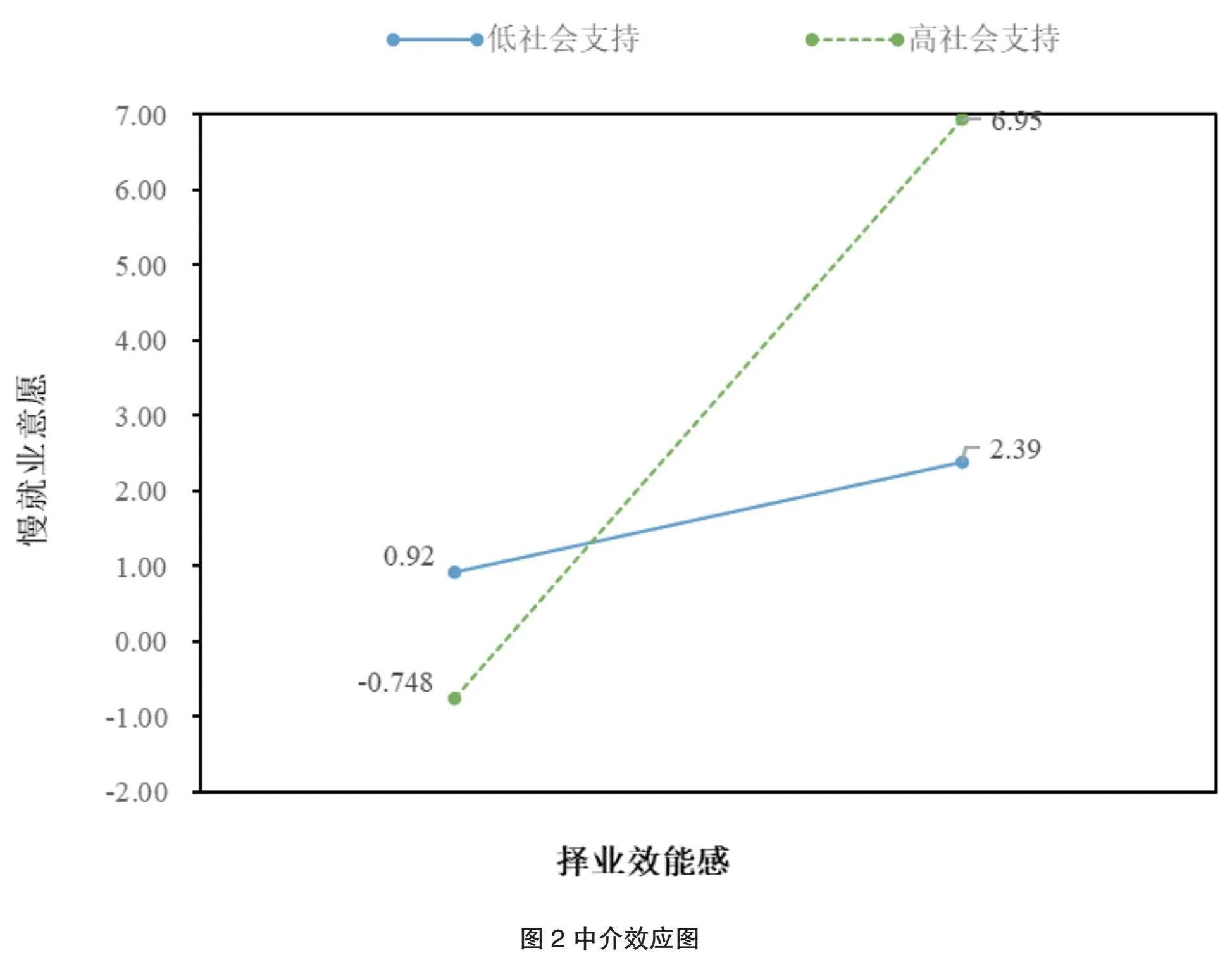

在中介效应检验的基础上,本研究对领悟社会支持的调节效应进行检验。首先对自变量和调节变量进行标准化处理;接着根据有调节的中介模型进行检验,采用Process宏程序进行有调节的中介模型的验证,采用偏差矫正的百分位Bootstrap方法检验。领悟社会支持从与择业效能感的交互项与毕业生慢就业意愿呈现显著的正相关关系,B=0.172,P<0.001,与假设三一致。为了使结果更加直观,绘制了领悟社会支持的调节效应图,见图2。

3.被调节的中介效应检验

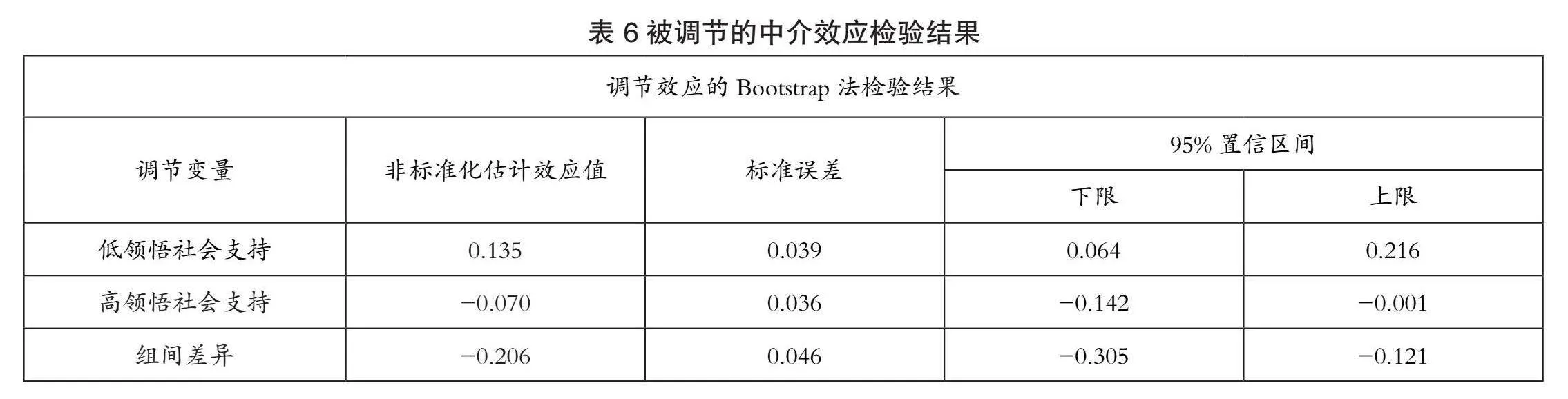

基于5000次的Bootstrap法检验结果,见表6。

为了进一步探讨被调节的中介效应,本研究以1个标准差的领悟社会支持水平为分组标准,在高领悟社会支持水平与低领悟社会支持水平条件下,检验择业效能感在无法忍受不确定性与慢就业意愿之间的中介效应。研究发现,当受到社会支持的程度较高时,择业效能感的中介效应95%的置信区间[-0.142,-0.001],不包含0,表明中介效应是显著的。相反,当受到社会支持的程度较低时,择业效能感的中介效应95%的置信区间[0.064, 0.216],不包含0,即中介效应显著。上述结果表明领悟社会支持水平高低不同时择业效能感的中介效应存在显著差异,假设H3得到了验证。

结语

通过对不同院校层次、不同专业的样本数据进行分析,本研究证实了无法忍受不确定性会通过择业效能感进而促进毕业生的慢就业意愿,此外,本研究还论证了社会支持会在择业效能感与慢就业意愿之间起调节作用,即社会支持越多,择业效能感在无法忍受不确定性与慢就业意愿之间的中介效应就越强。此研究揭示了无法忍受不确定性对慢就业意愿的作用机理,丰富了对慢就业影响效应的研究。在以往关于慢就业意愿的前因研究中,主要研究为家庭因素、个人因素、社会因素3个方面对慢就业的影响,本研究从心理学角度出发,对于如今的大学生群体而言,就业压力与日俱增,造成状态焦虑,探讨其因素,而为解决这一问题,发挥着不可忽略的作用。长期处于慢就业状态的学生个体不利于职业发展和社会融入,高校和政府部门需要采取措施,如提供职业规划指导、增强就业市场信息透明度和改善就业服务等,以提升大学生的择业效能感,促进其顺利过渡到职场;学校职业规划教育中,不仅要关注到认知教育、兴趣评估、技能培训、实习机会,还要帮助学生在面对日益增长的就业市场的不确定性及就业压力时,降低其焦虑,提高心理韧性。

本文系吉首大学大学生创新创业训练计划项目《自我决定理论视域下慢就业态度成因及应对策略研究》(项目编号:JDCX2023993)的研究成果。

参考文献:

[1] 中华人民共和国中央人民政府.“三重压力”下如何稳增长[EB/OL].[2024-5-14].

[2]L萨维卡斯,J波尔费利,特蕾西 希尔顿,等.学生职业建设清单[J],职业行为杂志,2018,(106):138-152.

[3]K.布尔,M.J.杜加斯.焦虑恐惧和不确定性不耐受在担忧中的作用:一项实验性操作[J].行为研究与治疗,2009,(47):215-223.

[4]朱阳莉,李俊,李薇,等.新型冠状病毒感染疫情下就业压力对大学毕业生生活满意度和抑郁的影响:自尊的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2023,31(02):191-198.

[5]李志勇,吴明证,陶伶,等.大学生自尊、无法忍受不确定性、职业决策困难与就业焦虑的关系[J].中国临床心理学杂志,2012,20(04):564-566.

[6]A.班杜拉.自我效能:朝向行为变化的统一理论[J].心理学评论.1977,(84):191.

[7]B.R.萨拉森,G.R.皮尔斯,E.N.谢林,等.感知到的社会支持与自我和他人实际模型[J].个性与社会心理学杂志,1991,(60):273.

[8]吴佳.高职大学生就业焦虑、心理弹性与社会支持的关系[J].内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版),2016,45(03):431-434.

[9]张亚娟,宋继波,高云涛,等.无法忍受不确定性量表(简版)在中国大学生中的信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2017,25(02):285-288.

[10]彭永新,龙立荣.大学生职业决策自我效能测评的研究[J].应用心理学,2001,(02):38-43.

[11]肖水源.《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用[J].临床精神医学杂志,1994,(02):98-100.

[12]温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?[J].心理学报,2014,46(05):714-726.

(作者单位:吉首大学旅游学院)

(责任编辑:宋宇静)