“圈层化”视域下高校网络舆情演化机制研究

摘要:在自媒体时代,“圈层化”已经成为一种群体现象。本文将以“圈层化”为切入点,审视高校网络舆情的特征及其演化机制,发现和总结出引导策略,从而增强高校网络舆情工作的主动性与实效性。

关键词:圈层化;高校网络舆情;舆情演化

引言

“圈层化”现象的出现给高校网络舆情工作带来了一定的影响,并在议题生成、传播扩散乃至情绪感染过程中起着关键性作用,深入研究“圈层化”视域下高校网络舆情的特征、演化机制,有助于完善高校网络舆情在自媒体时代下的理论框架,为高校网络舆情的引导提供策略支撑。

一、研究综述

关于“圈层化”现象的研究,主要集中于以下几个方面:(1)相关概念的研究。如有学者就提出“‘圈层化’是人们结合自身需求选择媒介产品,并以此作为一种‘交易货币’向具有相同爱好或属性的受众群体传播,产生共同的文化圈子,再将此圈子扩大”[1];(2)对“圈层化”现象特征的研究。如有学者提出“圈层具有社会发展生态、社会知识组织、社会文化现象和社会资本形态的属性表征”[2];(3)以某一平台或某一群体为例来剖析“圈层化”现象。如以大学生群体为例对“圈层化”现象展开的研究就主要集中在思政教育等领域,有学者就从平台、内容、管理3个层面出发,破解大学生网络交往“圈层化”困境的思路[3];(4)具体研究“圈层化”现象的传播模式等方面。如有学者就表示“社交媒体互动圈层的传播结构模式由核心传播节点、互动圈层构成的”[4]。

关于“高校网络舆情”的研究,主要集中在高校网络舆情的特点、形成与管理等方面,如有学者指出“高校突发事件网络舆情的主要特点:即时性、非理性、扩散性”[5]。有学者表示“高校网络舆情生成演化具有意识形态化、焦点扩大化、传播裂变化、行为圈层化等风险特点”[6]。还有学者则根据高校网络舆情事件的传播和涨消规律,提出了“‘微时代’背景下高校必须构建预警与监督、研判与引导、协调与保障为一体的舆情管理机制”[7]。

综上所述,目前的研究多立足于政治学、社会学、传播学、教育学、心理学等学科背景,对当下高校网络舆情的特点、形成过程与有效管理等方面进行理论与实践探索,且大多是从较为宏观的视角展开,从“圈层化”视角切入探讨高校网络舆情演化机制的成果并不多见。此外,相关研究在理论解构、研究路径上还可进一步拓展。

二、“圈层化”与“高校网络舆情”的涵义

“圈层”这个词汇早期被应用在人文地理学科中,泛指一种圈层式的空间结构。随着信息技术的发展,特别是进入自媒体时代,QQ、微博、微信、知乎、小红书、抖音、快手等网络社交平台不断涌现,传者和受者的角色是可以互换的。在此情况下,公众主体意识日益增强,表现为更加积极主动传播信息、分享情绪,加之网络大数据的分析推送以及意见领袖的传播助力,会在“同质吸引”的影响下建立信息供需链条,加深网络交流,由此网络上出现了大量的社群互动和信息聚合的现象(“圈层化”现象),一个个“网络圈层”也随之出现。

在高校网络舆情概念的界定上,有学者认为“高校网络舆情指高校师生通过互联网对校园生活现象、管理以及其所关注的其他社会现象、问题所表达的情绪、意愿、态度和意见的总和”[8],还有学者则认为“高校网络舆情是高校师生借助互联网平台表达对学校管理、社会现象及国内外事件的观点和看法”[9]。结合上述学者观点,本文所认为的“高校网络舆情”指的是“高校师生群体针对目前校内外发生的各类事件、各种现象和问题在各式网络社交平台上提出的观点和表达出的情绪。”

三、“圈层化”视域下高校网络舆情的特征

(1)网络圈层多是建立在“相同的兴趣爱好、相似的行为习惯或价值取向、相近的情感诉求”的基础之上,容易形成网络圈层特有的文化体系。当网络舆情事件发生时,大量的“定制”信息传递给高校师生群体,逐渐演变为特定信息的单向传播,从而使高校师生群体桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中,即“信息茧房”。

(2)当高校师生群体长期处于相对封闭的网络圈层中,会强化对网络圈层内的信息认知,服从于网络圈层群体的价值认同,从而影响自身对网络圈层外世界的了解与评价。在网络舆情事件发生时,由于长时间感知不到自身所在网络圈层以外的观点、情绪,缺乏互动交流,这就会造成“信息窄化”,不利于树立正确的舆论导向。

(3)公众个体在相对稳定、私人定制的网络圈层里有更强的安全感,更乐于展现真实的自我,更容易促使群体步调一致。当遇到其他网络圈层不同的观点,出于维护自身所在网络圈层的利益,特别是部分高校学生群体缺乏对自身行为、思维、情绪等进行目标管理,易显现“群体极化”,甚至导致出现网络暴力、人肉搜索、操纵账号、流量造假、恶意伪造等现象。

四、“圈层化”视域下高校网络舆情演化机制——以“某高校一男生P图造谣”事件为例

(一)网络舆情形成期:圈层内讨论开始

随着各式网络社交平台的兴起,传统的社交关系被打破,基于“趣缘、业缘、情缘”的网络圈层得以建立,此时一些具有很强话题性的网络议题出现,如若发生于高校内,则更易引起高校师生群体关注与讨论,并促发网络圈层内部产生快乐、悲伤、恐惧、惊讶、愤怒、厌恶等各种情绪,网络舆情开始形成。

(二)网络舆情成长期:圈层内强化讨论

在网络圈层内,高校师生群体往往会对信息内容进行“同向解码”与传播扩散,各种情绪逐渐“传染”,加之网络圈层内的意见领袖发声,进一步引发价值认同和情绪共鸣,不断加速网络舆情扩散过程,网络舆情持续升温,同时,在这样层层传递凝聚情绪的过程中,也引起了更广泛的关注和更深层的讨论,并发展为公共议题。

(三)网络舆情成熟期:圈层间相互作用

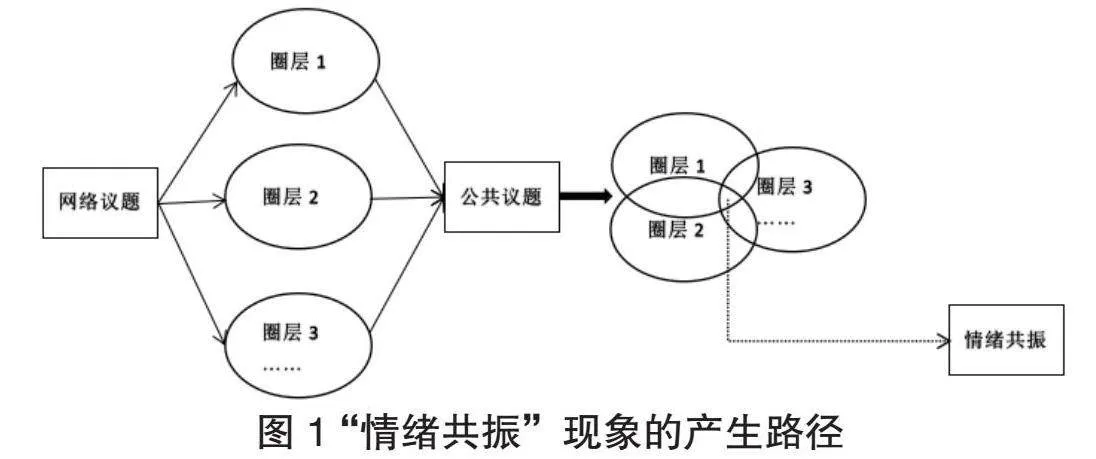

借助网络交互空间,高校师生群体可以将自身在网络圈层内获取的信息转发给其他网络圈层,让同类的情绪信息在不同网络圈层内被强化。至此,不同网络圈层之间的情绪会在舆情演化过程中不断交织、汇聚,最终打破网络圈层屏障,导致“情绪共振”现象的产生,见图1,并呈现出以下3种特点:

(1)“情绪共振”与“舆情演化”二者之间有相伴性。许多情绪是在舆情演化过程中被放大、被扩散,进而产生共振的现象。同样,舆情演化的过程也不仅是事实决定,更是情绪推动的结果,如果情绪是稳定的,那么局部的情绪很难被引爆,其蔓延也就没有了先在性的条件。

(2)负面“情绪共振”发生的概率往往高于正面“情绪共振”。出于寻求情感支持的需要,人们更倾向于分享一些负面的情绪,正所谓“好事不出门,坏事传千里”,负面情绪相较于正面情绪而言,它的感染性、蔓延性往往更强,易在网络社交平台上引发网络圈层内的“情绪共振”。

(3)“情绪共振”的影响有显性的,也有隐性的。所谓显性的影响,一般表现为大多数群体当下对网络舆情事件的情绪反应,并随着网络舆情事件的发展呈现出阶段性;而所谓隐性的影响,则是一种潜移默化的影响,在于诸多情绪在网络舆情事件平息后,仍保留在公众的潜意识之中,尤其是当相似事件发生时,会再度引起公众的回忆,拉长了整个事件的舆情周期,产生了明显的“长尾效应”。

图1 “情绪共振”现象的产生路径

(四)网络舆情消退期:圈层向常态回归

在网络舆情消退这一阶段,由于时间推移、新的网络热点事件出现等原因,高校师生群体逐渐减少对相关网络舆情事件的关注,如果在这个阶段没有新的议题出现,满足信息需求,刺激情感诉求,就不会使得网络舆情传播的广度与深度不断加大,网络舆情事件也就不会出现新的发展变化,网络圈层亦回归到常态。

以下将以“某高校一男生P图造谣”事件为例,对高校网络舆情事件的演化过程进行详细分析。

在“某高校一男生P图造谣”事件中,起源于2023年3月17日微信公众号的推文,文章以“标新立异”的标题对“学生恶意P图侮辱女性”一事贴标签,加之涉事主体为大学生,发生于高校内,在短时间内便引发了较多高校师生群体的讨论,网络圈层内各种声音出现。3月18日,涉事高校回应称“已于第一时间启动调查程序,后续将根据调查情况依法依规严肃处理”,评论区中网民留言呼吁学校予以“开除学籍”。同日,当事女生发帖称“非常感谢大家的支持与帮助,因为一些考量,决定不采取自诉”。3月19日,涉事高校发文称“依照学校相关规定给予该生开除学籍处分,后续将按程序办理”,相关话题在微博等登上热搜,阅读量、讨论量持续走高,公共议题生成。

此后,不同网络圈层内意见群处于不断汇聚、碰撞的状态中,加之《光明日报》《中国青年报》《中国妇女报》等主流媒体将此事关联其他热点事件,严厉批判此行为,一致发声呼吁“继续严打”。在此次事件的演化过程中,一些观点被不断弱化、共识观点被不断强化,转化成严惩造谣者的共同呼声,最终形成舆论高峰。

伴随着时间的推移,对于“某高校一男生P图造谣”一事的关注热度逐渐降低,意见强度也逐渐减弱,网络舆情平稳回落。

五、“圈层化”视域下高校网络舆情引导策略

(一)聚焦圈层文化的内涵,主动融入网络圈层

高校需要建强“一网两微一端(官网、微博、微信、客户端)”等,并借助相关平台的运营管理,加强网络文化建设,赋能网络内容生产,创新传播方式方法,为营造积极向上的网络文化氛围奠定坚实基础;高校管理者也需要加强对网络社交平台的合理运用以及网络舆情应对相关知识技能的培训学习,促进高校管理者充分掌握网络社交平台上信息的传播特点,实现高校管理者与高校师生群体在网络社交平台中的双向互动,进一步占领高校网络舆论宣传主阵地。

(二)注重意见领袖的培养,努力提升网络圈层

高校需要培育易于被师生群体接纳、影响师生群体的个体或群体(高校管理者、学生干部、社会人士等)成为意见领袖,并充分发挥好意见领袖的“吸睛”作用,使其成为凝聚圈群共识、正向舆论引导的助力;当网络舆情事件发生时,意见领袖还应当立场鲜明、态度明确,能够将海量、多元的网络信息内容进行提炼,并对网络舆论中一些不理智的声音进行调解、中和,推进网络生态综合治理,维护清朗网络空间。

(三)强化日常舆情的研判,不断扩大网络圈层

高校需要建立健全网络舆情信息收集和网络舆情内容研判制度,探究网络圈层中高校师生群体的行为倾向,可利用网络爬虫技术进行大数据采集与挖掘,分析每个终端用户的行为特征、需求偏好,进而构建完善网络信息服务体系,为高校师生群体推送更具价值的网络信息,使得网络议题设置更契合高校师生群体话语表达、价值诉求,吸引高校师生群体能够主动加入由高校主导的网络圈层中,达到不断升级和扩充新圈层的目的。

(四)健全网络舆情的管理,有效改善网络圈层

高校需要健全完善网络舆情管理工作机制,科学应对网络舆情事件。当出现网络舆情事件后,高校应及时上报主管部门,做好信息沟通工作,以免信息不对称影响主管部门会商研判;在消息上报后,高校网络舆情工作团队应随时注意互联网上的后续反应,制定舆论引导口径库,采用针对性的策略和方法;高校还需要吸取深刻教训,以不同类型的网络舆情事件为借鉴,总结舆论关注焦点,解析网络舆情发展成因,不断优化网络舆情处理方案,不断增强网络舆情处理能力,为日后高校网络舆情工作提供决策参考。

此外,高校应开设网络舆情相关课程,强化高校学生群体对网络舆情相关知识的认识,并通过讲座、竞赛、班会等形式开展相关主题活动,教育高校学生如何正确看待网络圈层传播的利与弊、如何辨别网络圈层内外的不良信息,进一步提高高校学生自身解读、鉴别信息的能力,促进高校学生学会使用网络社交平台使自身成才。

结语

在自媒体高度发展的背景下,高校应从“融入、提升、扩大、改善”的逻辑出发,具体通过实施“聚焦圈层文化的内涵、注重意见领袖的培养、强化日常舆情的研判、健全网络舆情的管理”等策略,使得高校网络舆情朝着健康有序的方向发展。

本文系2022年江西科技学院校级人文社科项目《“圈层化”视域下高校网络舆情演化与干预机制研究》(项目编号:23RWYB08)的研究成果。

参考文献:

[1]党李丹.圈层传播:新媒体时代分众传播的新趋势[J].青年记者,2018,(14):6-7.

[2]刘明洋,李薇薇.“出圈”何以发生?——基于圈层社会属性的研究[J].新闻与写作,2021,(06):5-13.

[3]王贺.大学生网络交往“圈层化”的困境及对策[J].江苏高教,2017,(03):94-97.

[4]史剑辉,靖鸣,朱燕.社交媒体互动圈层传播模式:驱动力及社会价值——基于社会热点事件的分析[J].新闻爱好者,2019,(06):13-16.

[5]毛宇锋.新媒体背景下高校突发事件网络舆情传播模式及应对[J].江苏高教,2020,(06):67-70.

[6]周子明,高慎波.高校网络舆情的生成逻辑、风险特点及应对策略研究[J].情报科学,2022,40(03):152-158.

[7]刘宁,李新春.“微时代”背景下高校网络舆情管理对策[J].华南师范大学学报(社会科学版),2018,(05):102-105.

[8]章忠平,陈焱,曾萍,等.高校网络舆情管理的策略性研究[J].高校图书馆工作,2011,31(06):21-23+44.

[9]朱耿.新时代高校网络舆情的治理策略[J].黑龙江高教研究,2021,39(07):133-137.

(作者单位:江西科技学院)

(责任编辑:豆瑞超)