超越艺术边界的声音艺术家

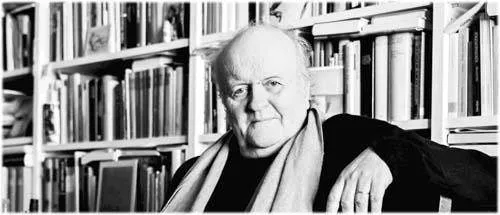

“当代乐界失去了一位创造者,一位大思想家,一位才华横溢的作曲家,一位伟人。”2024年7月27日,这个时代最具影响力的作曲家之一、沃尔夫冈·里姆(Wolfgang Rihm,1952-2024)因病逝世。一时间,西方各大音乐乃至社会媒体纷纷发出讣告,以悼念这位曾引领当代艺术音乐发展趋向的德国音乐家。“音乐世界静止了”——里姆的弟子、作曲家约尔格·威德曼(Jorg Widmann)如此说道。这一刻,人们将铭记,西方音乐史上曾经有过这样一位人物——他的音乐创作手法精湛、构思独特,作品富有强烈的个人特性以及深刻的精神内涵;他对待音乐、绘画、戏剧、哲学等各类文化艺术的求知热情令人讶异,同时拥有对艺术极为敏锐的洞察力,以及多数当代作曲家难以企及的创作产量和广度;他以哲学家般的反思和批判精神剖析音乐创作中的诸种现象及问题,并不知倦怠地探寻其中的可能性,他正是沃尔夫冈·里姆,一位永不停歇、行走于艺术边界的德国作曲家。

一、沃尔夫冈·里姆艺术历程回眸

沃尔夫冈·里姆于1952年3月13日出生于德国西南城市卡尔斯鲁厄(Karlsruhe),自幼年起便受到绘画、音乐和文学等各类艺术的熏染,随之萌生从事作曲的想法,11岁左右便开始尝试音乐创作。1968年,里姆在故乡就读文理中学的同时,也在卡尔斯鲁厄音乐学院师从欧根·维尔纳·菲尔特(Eugen Werner Velte)兼修作曲。这期间,里姆接触了大量新维也纳乐派的经典作品,尤其是韦伯恩,他那简洁凝练而又饱含张力的音乐语汇,对里姆早年的音乐创作及观念产生了一定影响。“多产”这一特征在里姆早年便已显现。1972年从卡尔斯鲁厄音乐学院毕业时,他已经创作了约百余部作品(其中仅部分作品公开出版),这些作品清晰地折射出作曲家早年接受的专业音乐教育及其个人审美取向——贝多芬、勃拉姆斯与马勒等人开创的德奥音乐传统,以及新维也纳乐派的作曲技法与艺术表现力。

1972年至1973年间,里姆赴科隆跟随施托克豪森继续耕耘,尽管他当时对施托克豪森的美学理念有所保留,但其依旧对这位作曲大师的教导深怀感激:“如果没有与施托克豪森相处的那段时光,现今便不会如此……他的世界使我形成了自己的世界。”③翌年,里姆在弗赖堡国立音乐学院分别师从瑞士作曲家克劳斯·胡贝尔(Klaus Huber)与德国音乐学家汉斯·海因里希·埃格布雷希特( HansHeinrich Eggebrecht)研习作曲和音乐学。彼时的里姆已然具备娴熟的作曲技法,他亟待汲取的是理念层面的养分,而两位老师则为其作曲生涯奠定了坚实的技术和理论基础,丰富的哲学、美学及音乐学课程开拓了里姆的艺术视域,形成了其乐于探索、善于思辨的精神和特质。此外,里姆与德国和奥地利视觉艺术家的交流互动,同样对他的音乐理念产生了深刻影响。毋庸置疑,里姆成熟阶段艺术风格及观念的形成,与这一时期其本人深厚的学术积累和纷繁多样的艺术交流密切相关。

1978年,里姆凭借《为三位弦乐演奏者而作的音乐》(Musik fur 3 Streicher,1977)斩获当时较重要的现代音乐奖项“克拉尼希施泰因音乐奖”。同年,里姆作为常驻讲师执教于现当代音乐大本营“达姆施塔特夏季课程”。由此开始,里姆越发受到德国本土乐界的关注和青睐,迅速跻身于同代作曲家的最前列,其名声也开始逐渐传播至欧美艺术音乐发达的国家和地区。任教夏季课程期间,里姆结识了诸多杰出作曲家与音乐理论家,包括如今被视为德国当代音乐引领者之一的拉亨曼(Helmut Lachen-mann)。尽管两人在美学观念及音乐风格方面大相径庭,但均秉持着开放包容的姿态,时常在夏季课程探讨艺术创作的各类话题,或交流彼此的音乐观念与经验。

20世纪80年代中期,里姆已经声名远扬,欧洲各大交响乐团、歌剧院争相向其邀约.主流权威的音乐机构及出版社也纷纷向其递出橄榄枝,西方音乐学界更加关注其新近创作及动向,其重要创作也被介绍至亚洲等地区。这一阶段,里姆已经基本形成具有个人艺术特色的音乐风格及观念,并以极高的热情和效率进行音乐创作,产出了大量艺术杰作,歌剧《俄狄浦斯》(Oedipus,1987)、管弦乐《黑暗游戏》(Dunkles Spiel,1990)、小提琴协奏曲《歌唱时间》(Gesungene Zeit,1992)均属于这一时期的重要代表作。相应地,里姆也获得了数不胜数的国际知名音乐奖项及艺术荣誉。例如:德语著名音乐期刊《旋律》(Melos)联合编辑(1984年至1989年);德国“联邦十字勋章”(Bundesverdienstkreuz)获得者(1989年);柏林自由大学荣誉博士学位(1998年)等等。除作曲之外,里姆还积极撰写备类音乐文章,参与音乐学术会议,接受音乐机构或媒体邀约的人物访谈,相关文稿在20世纪末被汇集为一套两卷本文集《言说:著述与交谈》。

进入21世纪,里姆的艺术成就及个人声望已达到空前高度,逐步形成了一股无比坚实的力量,连同拉亨曼等国际作曲大师,一同指引着德国艺术音乐的前进方向。2000年6月,法兰克福歌剧院为推动当代歌剧发展向世界征集五部作品,中国当代作曲家郭文景的歌剧《狂人日记》成功入选,并作为开幕剧目上演。担任该项目评审主席的正是里姆。作为当代乐界的“领军人”之一,他以深厚的资历、博大的胸襟和辽阔的视野关注并影响着西方乃至整个世界的艺术音乐发展趋势及境况。2003年,里姆“凭借取之不竭的想象力、生机勃勃的创作精神和敏锐的自我反省”荣获国际知名音乐大奖“恩斯特·冯·西门子音乐奖”(Ernst von SiemensMusikpreis)。尽管如此,他丝毫没有减缓艺术创作的热情和步伐。距今为止,里姆的作品数量已高达五百余部,可谓实至名归的“多产”。

2016年,里姆继布列兹(同年去世)接任瑞士“琉森音乐节”艺术总监,在一定程度上,这意味着守望西方音乐进程的历史职责,从曾经被视为战后先锋音乐先驱的布列兹传递至里姆手中。作为在国际乐坛具有极高声望和影响力的作曲家,里姆并未将其自身限定于孤立的创作环境之中,而是谦恭虚己地接受来自世界各地的年轻艺术家的求教,真诚交流其艺术理念,悉心传授其创作心得,栽培了大批优秀青年作曲家,其中许多当年的新星如今俨然成为当今艺术音乐领域的中坚力量。⑤晚年的里姆常住其故土卡尔斯鲁厄,间或赴其母校卡尔斯鲁厄音乐学院讲学,并偶尔接受一些国际知名音乐机构或媒体的采访。更多时间,他则如同隐士般深居简出,伏在陪伴其多年的书桌边思忖、捕获、和雕琢艺术,以及与音乐“对谈”。今年,里姆本将担任柏林爱乐乐团年度驻团作曲家,但不幸突袭。2024年7月27日,里姆因癌症于卡尔斯鲁厄下属市埃特林根(Ettlingen)逝世,享年72岁。

二、“新浪漫主义”?——里姆音乐风格辨析

纵观里姆的音乐创作,可以发现其绝大多数作品均为传统音乐体裁及编制,从小型独奏乐曲至大型管弦乐及舞台作品皆是如此。尽管里姆曾跟随施托克豪森研习一年,但他丝毫没有表现出对电子音乐的创作兴趣。在乐器选择上,里姆似乎也仅钟情于传统物理发声乐器,极少在作品中使用电子乐器。他善用自由无调性创作技法,注重音响结构及空间的扩展,强调音色本身的特质,音乐作品常呈现出极端的力度变化和形式对比样态,偶尔存在少量调性和声元素。客观而言,上述作曲技法及风格特征几乎涵盖里姆各个阶段、各类体裁的作品。然而,就现有的涉及里姆的史学著作而言,大多数作者普遍将其界定为“新浪漫主义”(Neo-romanti-cism)代表作曲家之一。这一定论的根源来自一场于1970年代末发生在德国本土的“新简单性”(NeueEinfachheit)音乐运动。

“新简单性”运动基于特定历史条件而兴起,主要涉及包括里姆在内的七位德国“二战”后年轻一代作曲家。总的来说,“新简单性”的美学观念及音乐特征主要体现为:反对战后先锋派(如序列主义等音乐流派)的极端理性,推崇德奥音乐的优良传统,使用传统音乐编制进行创作,风格上以现代音乐语汇为主,加入部分调性因素,注重人性与内心表达。不过,这场运动却因其称谓“新简单性”而引起了学界的争议,连作曲家本人也对之予以拒绝。如今,许多学者将里姆“新简单性”时期的创作解释为对浪漫主义的重访,并为其贴上“新浪漫主义”的标签,着实有待斟酌。虽然不排除里姆这一时期的音乐作品具有些许晚期浪漫主义的印迹,但无论是其音乐语言或音响效果,还是创作题材或个人表达,这些作品都更倾向于表现主义,而非浪漫主义。

事实上,自1970年代中起,里姆的音乐创作便逐步流露出鲜明的表现主义音乐倾向,其本人曾经表示:“表现主义似乎是所有艺术的早期阶段,我尚处于这一阶段。”⑥并且,这种倾向并未随着他未来的发展而削弱,而是与其自身的音乐风格及观念融为一体。独幕歌剧《雅备布·伦茨》(Jakob Lenz,1978)特别能够反映作曲家这一时期的表现主义音乐倾向。整部歌剧建立在一种荒诞、乖戾且极富戏剧性冲突的基调之上,动荡而激烈的无调性音响映衬着作品叙述的主题(主人公伦茨精神失常的故事),营造出无比压抑的紧张氛围,声乐方面最为突出的是勋伯格等表现主义作曲家善用的“念唱音调”(Sprechstimme)技法。谱例1为《雅各布·伦茨》主人公伦茨首次登场的唱段,首句便以极强力度结合滑音发出一声“野兽般的嘶吼”,随后以相同力度在F和F两个长音上轮替演唱,经由一段下行经过句迅速转入“念唱音调”。里姆在此处标注“无气息的嘶嘶笑声”,采用无符头音符记谱,以s/st/t非实意性歌词作为念唱音节,用以彰显念唱音调技法的表现特质。总的来看,无论题材、音乐还是创作技法,该作都很难不令人联想到贝尔格的《沃采克》。或许正因如此,一部分音乐学者开始重新审视乐界对里姆音乐风格的界定,提出了“新表现主义”(Neo-expressionism)概念,并将里姆及个别“新简单性”作曲家纳入该风格范畴之内。⑦

当然,里姆在其音乐创作历程中也绝非仅延续某一种风格或技法。20世纪90年代,里姆的舞台音乐创作发生了一定程度的转变,这种转变集中体现于他对实验性“音乐剧场”(Musiktheater)的探索,其根据法国戏剧作家安东尼·阿尔托(Antonin Ar-taud)戏剧脚本编创的《塞拉芬》(Seraphin,1994)正是此类体裁的重要代表。在《塞拉芬》中,以剧本为导向的叙事逻辑不复存在,“文本”则被完全抛弃,音乐自身成为了“舞台动作”。更为重要的是,“身体”这一概念在其中被赋予了新的维度,它超出了作为“实体”的物理范畴,指向由乐器、人声甚至作曲而产生的诸种具有物质状态的“声音”。可以说,《塞拉芬》既反映了当时所谓“后现代剧场”(post-modern theatre)浪潮对音乐艺术的影响,更展现了里姆音乐风格的多样性。

总体而言,里姆的音乐作品呈现出包罗万象的艺术面貌——即在保持自身音乐风格及观念的同时,以更为开放包容的姿态接纳诸种不同的艺术风格流派,提炼其中的核心要素,自由且坦然地运用至其创作之中。里姆曾表露:“我很难对美好的事物产生反感;我反对平庸。当我感到限制时,当我注意到某些东西正在被教化时,当学院派从浪漫的、序列的或任何方面受到威胁时,我会采取反对立场。”⑧歌剧《狄俄尼索斯》(Dionysos,2010)可以较好地反映上述观点。该剧及其脚本由里姆根据德国哲学家弗里德里希·尼采的《狄俄尼索斯一酒神颂歌》(Dionysos -Dithyramben)编创而成,它拥有传统歌剧所具备的故事情节,主题涉及古代神话与近代哲学,而音乐既呈现出近似瓦格纳与理查·施特劳斯般的德奥晚期浪漫主义色彩,又具有勋伯格表现主义的音乐风格语汇。与此同时,人们依然能够从剧中清晰辨别里姆独有的艺术特质。从宏观角度来看,里姆音乐创作的这种多元化面貌并不难以理解,因为,他与许多当代艺术大师一样身处在整个“后现代艺术”历史语境之中。

三、超越音乐,回归声音:里姆的艺术互动与哲学思辨

在里姆整个艺术发展历程中,有许多与音乐并不直接相关的事物对其自身的音乐风格及理念产生了不可磨灭的影响,德奥现当代绘画便是其一。西方音乐历史上受绘画影响的作曲家并不罕见,20世纪最知名的范例便是勋伯格,他与现代抽象艺术大师瓦西里·康定斯基的互动极大地促成了其音乐表现主义的产生。里姆亦是如此,奥地利画家阿努尔夫·莱纳(Arnulf Rainer)、德国“新表现主义”艺术家马库斯·吕佩尔兹(MarkusLu perz)与乔治·巴塞利兹(Georg Baselitz)均曾启迪其创作。尤为重要的是,里姆与德奥现当代绘画艺术已然超出了一般意义上“作曲家一绘画作品”之间的交流互动,同勋伯格及康定斯基相仿,他们缔结了一种“作曲家一画家”的现实关系。这种关系及里姆本人的探索精神,使其得以直接进入相关艺术领域的话语体系,如同真正的“行家”般品析画作及其理念,从中获取非比寻常的灵感,或汲取精髓,将之提炼、拆解、变形与衍化,最终作为某种艺术特性揉入到自身的音乐创作之中。

在所有与里姆建立友谊或合作关系的绘画艺术家中,奥地利视觉艺术家库尔特·科赫舍伊特(KurtKocherscheidt)⑨是最独特且重要的一位。二者的关系几乎可以视为勋伯格与康定斯基在20世纪下半叶的精神复现。科赫舍伊特与里姆的首次结识源于前者1973年5月在德国弗莱堡举办的一次绘画展览。两人自此便建立起了终身友谊,时常探讨艺术话题,并相互题献作品。科赫舍伊特并不是一位音乐行家,相比较当代音乐而言,他在生活中似乎更愿意接触传统或民间音乐。科赫舍伊特曾评价里姆:“他敢于尝试一些事情。”⑩相应地,里姆曾坦言:“科赫舍伊特的绘画方式——尤其是他那无比开放和激进的观察视角——给予了我巨大的想象力。”室内乐《科尔基斯》(KolchiS,1991)是里姆题献给科赫舍伊特的众多作品之一,该作基于科赫舍伊特的同名绘画而作。里姆在这部作品中尝试塑造一种被其称为“声音雕塑”的音乐概念。他认为,音乐不是虚无的声波,而是一种“有形的”物质材料,它能够与物体和身体直接碰触。它具有“触感”,并能够留下“痕迹”。这种思想在里姆随后的创作中不断被试炼和深化,逐步形成了其独具特色的音乐创作特性和理念。可以说,里姆在竭力寻求视觉艺术和声音艺术之间的内在关联,并将这种观念及可能性运用至现实的创作之中,即以“绘画思维”进行“音乐创作”。

在德语音乐和文化语境中,里姆既是“作曲家”,亦是“音乐作家”(Musikschriftste ller)或“散文家”。这是因为,大约自1970年代起,里姆便开始以文字的形式阐述或记录自己对音乐及其之外事物的思考,并且这种行为一直伴随其余生。这些亲笔文稿大多晦涩复杂,堪比哲学美学德文原著,但充溢着深邃的洞见。“音乐哲人”似乎能够较为贴切地描述这样一位作曲家:他继承了德国知识分子的哲学思辨传统,竭力发掘事物的本原,以批判性思维看待现存艺术现象,并勇于在实践中试炼其思想的结晶。正如世人所言:“他以哲学问题为导向,针对艺术创作中的难题进行了精湛思考,展现出文学的高度,并为听众和读者开拓了广阔的视野。”⑥实际上,里姆音乐创作思想及灵感的源泉是多元的——德国古典及近代哲学、后结构主义文学及艺术、德奥现当代视觉艺术等。关键在于,里姆并未浅尝辄止,而是首先忘却自己的“身份”,全然融入目标话语体系,在其中解析相关事物的表征、企及其本质,最终跳脱出所涉双重语境,以某种凌驾于艺术界域之上的视域审视音乐现象。

对于里姆而言,“作曲”不是进行孤立的音乐创作,而是“通过组合各种可能性,创造一个可供音乐存在的空间”,任何与之相关的事物均能够成为其所谓的“可能性”,包括作曲家自身——“在作曲时,作曲家是声音世界的一部分,他作为载体,作为连接理念和现实的声音场所”。里姆创作音乐,亦超越音乐,但绝非要摈弃音乐、妄图通过某种伎俩掩饰内容的贫瘠与空洞,而是从“音乐”单一范畴中解脱,与看似异己的事物相互联结,最终要回到音乐,准确来说,是回到“声音”。在里姆的思想中,“音乐”是一种人为限定的狭隘概念,愈对之强调,愈会削弱艺术创造的无限可能:“纸的声音即材料本身的鸣响。音乐实际上只是声音,而不是其他事物的表象。当纸上写的东西没有被认真看待,或者当作者相信音乐世界背后有另一个世界时,纸的声音就变成了音乐。”这不是哲学家的“音乐阐释”,而是音乐家的“哲学思辨”。

回首遥望,豁然开朗。原来,里姆在纸上所谱写的不是音符,而是其思想的“符号”。不禁发问,谁是沃尔夫冈·里姆?一位作曲家?一位散文家?一位音乐画家?还是一位音乐哲人?或许,他就是一位无须、亦无可定义的声音艺术家。