让中国歌声插上世界的翅膀

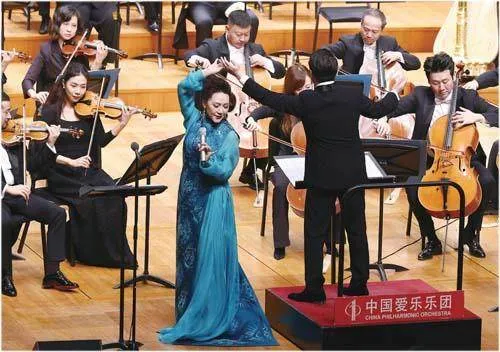

2024年1月,“花与魔法”歌曲之夜音乐会在北京国家大剧院音乐厅如期举办。我国女高音歌唱家方琼、青年指挥家黄屹与德国男中音歌唱家马蒂亚斯·格内(MatthiasGoerne)精诚合作,带来了一场跨越中西的艺术歌曲听觉盛宴。两位世界级的歌唱家引领着听众一时畅游于西方的莱茵河畔,转瞬又穿行于东方的花海,而最让人感动的是,当我国民歌、艺术歌曲以其大雅之姿登上世界舞台、比肩西方歌曲时,竟是如此夺目而又引人人胜。

音乐会共分两个部分,上半场为“花”,由方琼演绎了包括丁善德、赵季平创作的八首曲目,下半场“魔法”部分则是由马蒂亚斯·格内带来了古斯塔夫-马勒《少年的魔法号角》中的六个选段。在中西融合、碰撞以及演唱、配器等的创新性转化中,该场音乐会可谓近年来向世界传播中国音乐艺术的典范。

一、道近易从,从创造性转化谈“走出去”

自20世纪20年代中国艺术歌曲诞生以来,“请进来”这条中国声乐发展道路已在国内走了百余年。其间,无数经典的声乐作品在我国音乐家深研西方作曲技术的基础上应运而生,尤其是古诗词艺术歌曲方面,在词曲共生、中西融合之中蹬出了一条中国诗词艺术之路。在“请进来”的探索中,正如金湘、乔建中等所述,20世纪是一个“‘走进西方音乐’而走不出来的世纪”,那么21世纪理应是一个让中国音乐走出去的世纪①。

随着“中国乐派”“中华乐派”“中国音乐学派”等旨在建立中国音乐话语体系的理论推动下,如何让中国音乐“走出去”成为所有中国音乐人共同关心的话题。对此,如何为中国的歌声插上世界的翅膀,使其真正能够为世界范围内的听众所接受,“就像我们能够为《冬之旅》而哭泣,能够在《乘着那歌声的翅膀》中放声大笑,能够……中国歌曲能否像如此这般,走进西方人的心底,让其感其所感、悟其所悟,这是我们应该思考的”②。在“花与魔法”这场音乐会中,方琼用自己的方式作出解答——这是一个涉及从内容到形式的创造性转化问题。

民族的才是世界的,这是必然.但从民族走向世界,还应从内容到形式分而视之,其中关系到接受程度、接受过程、接受效率等传播学问题。③从内容上看,“民族的”歌曲势必应是扎根于广袤的中华优秀传统文化之中,要从民族音乐学、音乐史学等领域的成果之上加以深度的艺术转化。而从形式上看,“民族的”声乐应该摒弃西方模式,转而完全投身传统音乐吗?在不乏这样的呼声中,我们不妨回顾俄罗斯民族乐派这一成功的案例——以西方的音乐载体,承载民族的音乐硕果。正如《伊戈尔王》《鲍里斯·戈都诺夫》等作品,俄罗斯人用西方人喜闻乐见的歌剧体裁将自己的史诗故事传颂到欧洲的每个角落:《在中亚细亚草原上》《荒山之夜》等,则是用交响乐体裁饱含俄罗斯民间音乐的神韵,将“民族的”传播于世界。对此,中国歌曲是否亦可如此?于是,我们在“花与魔法”音乐会中听到了如同唱响于“霍格沃茨”的《玛依拉》,在跳动的木管乐与打击乐中,它以一种世界人民都能听懂的方式,传递了哈萨克族人民的热情洋溢:在《槐花几时开》中,我们沉醉于弦乐、铜管乐与歌声的交相辉映中,久难自拔。让中国的歌声插上世界的翅膀,即让中国的歌声插上能让世界人民听懂、更易于接受的翅膀。方琼用整场音乐会的精心设计给出一个方案:中国声乐要“走出去”,可以一个更长的周期视之,在“走出去”的初期,不妨以更为贴近世界听觉习惯的形式加以创造性转化,让中国的声音传得更快,走得更远,即所谓“道近易从”。

二、雅俗共赏,从巧思妙构谈“破圈”

民间歌曲定然是“俗”的吗?如《说文解字》所述:“俗,习也”,其衍义之一是指源自人民的社会生活而形成的。从这个解释看,民歌作为产生于劳动人民生活的音乐体裁形式,必然是“俗”的。但从“俗”的另一衍义看——指大众化的,最通行的。如今的民歌是最大众化、最通行的吗?不置可否。诚如民族音乐理论家李民雄所说,传统音乐的消亡是每一位音乐人的失职,而“抢救日趋衰落的传统音乐不宜采取守势——保存,而应采取攻势——注入新鲜血液发展传统”④。这涉及两个问题,一是如何“注入新鲜血液”:二是注入怎样的“新鲜血液”。人民的审美需求不仅是日益增长的,也是与时俱进的。仅就民歌而言,何谓“注入新鲜血液”,即应是从以往的人民中来,到如今的人民中去,在表演上也应是依据当下人民的审美需求而加以继承、改革。

“花与魔法”音乐会上,方琼用别样的方式演绎了《槐花几时开》《可爱的一朵玫瑰花》《玛依拉》三首耳熟能详的民歌,以一系列巧思妙构打破了雅俗间的屏障,正体现了上文所述的“注入新鲜血液”之目的,细品之,可从声、情、意三个方面加以评述。

声之妙,改“小俗”为“大雅”。民歌必然是“小家碧玉”的吗?从其产生的环境看,似乎无可厚非。“我把歌儿唱给情郎听”本就是一对一的诉说衷肠.声腔上的腔窄声薄、音色上的细腻柔婉都能恰如其分地表现女子的涓涓之心。但若是“我把歌儿唱给世界听”呢?如何在世界人民面前用歌声“讲好中国故事”,便值得我们再三斟酌。仅从演唱上看,这涉及演唱对象、演唱场景等方面的不同。对象上,从“情郎”变为“世界人民”;场景上,从“山上、草原”变为舞台,那么演唱上是否应该从“耳边的柔声细语”变为“讲好中国故事”的唱颂?于是,我们在方琼的音乐会上听到了声腔上的多元融合,展现了“讲好中国故事”的“大雅”之思。指向雅俗共赏,方琼在三首民歌的声腔处理上展现了不同方式。尤其是第一首《槐花几时开》,这首四川宜宾地区的传统山歌是许多民歌音乐会的常用曲目,版本众多,但其演唱特点似乎趋于一致——在腔体的开阔程度上加以控制,以追求音色上的透亮,个别版本还会引用戏曲声腔的方法,在部分装饰音处作罕腔或擞腔的处理。而在方琼的演绎中,腔体的控制更加倾向于跟随口语发声的音韵,紧贴后咽壁,以稳定的气息和充分的共鸣达到依字行腔的目的。如歌曲伊始的全曲最高音“高高山上”的处理,方琼并未刻意压缩咽腔以追求极致的鼻腔共鸣,而是更多出于“高(gao)”字的元音归韵考虑,采取鼻腔哼鸣“挂点”、咽腔“打开”的策略,诸如这样的处理还包括“望”“郎”等开口音的字词,以此用更接近口语的方式在不知不觉中拉近了歌者与普通听众的距离。

情之妙,改“小情”为“大爱”。歌曲情感表现方式的取舍不仅左右着歌曲的整体处理,也关乎于听众所会感受到的情感传递。当中国民歌站上世界舞台时,所传达的既应是儿女情长般的“小情”,还是体现整个民族情感特征的“大爱”,这是值得我们寻味的另一主题。笔者认为,在舞台尤其是国际舞台上仅将这种情感演绎为个人情感的表达,有待商榷。因为民歌虽源于民间,但亦是人民的集体创造,体现的既是一个民族的集体智慧,也是集体的情感特征。于是,我们在“花与魔法”音乐会上体悟到了另一种情感表达。在歌曲中,方琼化身为一位爱情史诗的旁白者、传递质朴情感的说书人,相较于刻意的轻重缓急处理,强调乐句之间的情感对比来表现角色个人的情感起伏,她则乐于在更大的结构上搞藻绘句。如《可爱的一朵玫瑰花》,该曲为再现二段体结构,各乐段分别以玛利亚与都达尔的口吻,互道倾慕衷肠,展现了哈萨克族青年的热情洋溢与浪漫率真之情。方琼在该曲的情感处理中,以一种类似“代言体”的方式赋予了该曲戏剧性的一面。在声腔上,都达尔段更倾向于胸腔共鸣的处理与玛利亚段重在头腔的共鸣相对,形成了音色上的对比,尤其是歌曲中的自述部分“那天我在山上……”与“今天晚上过河……”,通过共鸣位置及腔体大小的控制,精致地表现了小伙子与姑娘的不同口吻。综观几首民歌的演绎,方琼以一种鸟瞰整个故事的情感表达方式,将个人情感刻画升华为中华民族人民普遍情感特征的展现。

意之妙,改“饰满”为“留白”。何谓“意境”,自古以来颇具争议,但较为公认的是唐代司空图在《与极浦书》所提及的“象外之象”一说,即从某个具体事物、场景上升为对其他事物或更为抽象的概念的感受⑤,而产生这种象外之象的关键在于给予感受者以想象的空间⑥。“月盈则亏,水满则溢。”自古以tPD3jHStKZMc6kaQhsvPflEM50WtfBMMs3DyhZPdRI8=来,无论是美术的“墨落留白”,还是书法的“天干地支”、文学的“不著一字,尽得风流”,中式美学在音乐上的精髓之一在于如何使其“余音绕梁”,让听众在充满遐想的空间中完成各自的创造。⑦令人印象深刻的是《可爱的一朵玫瑰花》,在近似复调的编曲下,方琼那更加偏向于胸腔共鸣的中音区音色与小提琴、木管组的高音区旋律相配,犹如两位不愿刺破这爱情美梦的“窥探者”,小心翼翼地顿足在每个长音之后,让人充满了对前序情感的回味,也盈满对后续故事的期待。而在《玛依拉》中,没有变奏、复杂的装饰音,方琼用自己的方式给予听众对能歌善舞、才华横溢的哈萨克姑娘形象的想象空间。

三、弦歌不辍,从一脉相传谈“承启”

除民歌外,方琼在“花与魔法”音乐会上还带来了几首精心挑选的艺术歌曲,其中包括丁善德的作品《玻璃窗》《爱人送我向日葵》及赵季平的作品《静夜思》《终南别业》等经典古诗词艺术歌曲。在这几首作品的体悟中,我们深切感受到了一方面是对先驱者之思——“何从”的承接,另一方面是对新时代背景下中国声乐如何立足世界——“何去”的启示。

承先驱之思,明“何从”。1911年辛亥革命爆发,中国人民迎来了第一次真正意义上的民主思想解放,而丁善德先生正是出生于这一年,此后他便立身于上海,开启了一生的音乐创作之路。彼时的上海因历史、地理等因素,可谓之近代中国与世界“接通”的窗口,而上海音乐界在当时的努力也可谓近代中国音乐走上世界舞台的先行者。在西方文化强烈的冲击下,如何蹚出一条中国声乐艺术之路,是当时所有音乐工作者面对的时代命题,而率先直面这一挑战的上海音乐界也在实践中给出了一份“答卷”。如萧友梅在创办国立音乐院时所提,欲想紧跟世界音乐之步伐,须“一面传习西洋音乐,一面保存中国古乐,发扬而光大之”。随后,包括丁善德在内的旅居或上海本地音乐家创作出一大批优秀的中国艺术歌曲,并随着周小燕、郎毓秀等歌唱家的演绎逐渐形成了独具特色的“上海声乐风格”。重播胶卷,我们仿佛看到了郎毓秀身着旗袍,轻倚钢琴一侧,既带着歌剧美声唱法的后咽壁通透,又有着百老汇音乐剧式的鼻咽腔自如,还交融着对中国戏曲声腔及语言咬字归韵的思考,如娓娓道来一般,唱诵着《飘零的落花》中的“想当日梢头独占一枝春……”

时至今日,同样的一袭旗袍,同样的娓娓动听,同样的那些年、那些人创作的艺术歌曲,方琼继承了这一份“洋为中用、中西结合”之思,将几首艺术歌曲演绎得酣畅淋漓。而不同的是,“花与魔法”音乐会上的演绎则凝聚着近百年来声乐从艺者在这条道路上的思考。如《玻璃窗》中“亮堂堂、不挡光”等,犹如民乐加花手法的十六分音符装饰音,方琼以戏腔式的“一唱三叹”式尽显中华传统音乐之美,而在“卖了余粮、窗子下面”等充满叙事意味的唱句中,则借鉴美声唱法所强调的“以气带声”,以柔美的颤音将歌曲所蕴含的故事情节与情感倾情相述。在《爱人送我向日葵》这首语义含蓄的女高音艺术歌曲中,方琼在音色处理上,时而将自己化作一把中提琴,与木管组和小提琴组交融一堂,女子因仅获“向日葵”的失落尽收眼底:时而又将自己化作一把小提琴,犹如乐队的领衔者,在柔亮音色映衬下,女子由阴转晴、重沐爱情阳光的心绪栩栩如生。整首曲目基于“腔随情转”的声腔变化,为我们展现了对所谓“以西表中”的超越,更接近于“道法自然”的理想状态。

据时代命题,知“何去”。与彼时的背景相似,自改革开放以来,新一轮西方文化的涌入,在文化冲击下中国声乐又当如何守正创新,蹬出一条走向世界的路,是新时代赋予的又一命题。正如孟凡玉所述,“中国声乐话语体系”“中国声乐学派”的建立,其关键在于对“中国”二字的立足,而中国声乐则应是在源远流长的中国传统民歌、戏曲、曲艺等歌唱艺术的基础上,借鉴吸收西洋声乐艺术中的有益经验,逐渐发展而来的一种中国独有的、具有科学发声方法、彰显中国风格、中国气派和中国精神的新型声乐艺术形式。但需强调的是,其中之“新”乃有迹可循、有法可依之新颖,绝非空穴来风之“怪异”。

在“花与魔法”音乐会,尤其是方琼带来的《静夜思》《幽兰操》和《终南别业》三首古诗词艺术歌曲中,我们听出了种种对中国传统审美观念的遵循,如音色上对“圆、润、亮”的追求等。《乐记·师乙》有述:“歌者上如抗,下如队,曲如折,止如槁木;倨中矩,勾中钩,累累乎端,如贯珠。”对应着《唱论》的进一步解释:“声要圆熟,腔要彻满”,要将音与音之间的缝隙填满,打磨成为一种没有棱角的结构,音之间的连接构成一种连绵圆滑之美。《终南别业》一曲,无论是“晚家南山陲”的字正腔圆,还是“行到水穷处”的声如满彻,方琼借由古诗词艺术歌曲所强调的“依字行腔”之法展现出对这一音色的追求。而《静夜思》一曲中那字句相连的“床前明月光,疑是地上霜”则犹如《乐书要录》所描述的“水石润色”之感,声虽平和却能润入听者心田。在咬字吐字处理上,令人印象深刻的是《幽兰操》一曲,其中基于诗词平仄音韵的思考体现在多处细致处理上,如“文王梦熊”中“文字“王字”于字头的“轻咬”,字腹的“拉长”及字尾的“慢收”,以及表现入声字“蕾”时,在咬住字头的同时略微停顿等,皆展现了中国诗词与艺术歌曲“碰撞”之下所应有的独特的审美意境。在声腔上,方琼用三首古诗词艺术歌曲展现了她对“腔变”这一我国传统唱论概念的理解。如《静夜思》中的“腔变音不变”——依据情感表演要求的不同,在同一音或重复时,可变化声腔加以表现,该曲起首的“床”字与重复时相比,便运用了不同的声腔加以表现;《幽兰操》的第一乐段与第二乐段的“音变腔亦变”——依据不同音乐部分所体现的旋律与情感表现特点,以不同的声腔加以演绎,表现出了孔子从以兰寄情的落寞到忧国忧民的悲怆:《终南别业》一曲中的“音变腔不变”——在音乐旋律发生改变时,为了保持情感表达的统一,声腔的处理保持一致,该曲虽旋律蜿蜒曲折,但全曲的诗词情感趋于一致,因而方琼也以统一的声腔加以演绎,诠释了腔随情转的含义。

追问中国声乐“何去何从”的当下,方琼在“花与魔法”音乐会中的表现用艺术实践为我们阐释了两个问题:一是中国声乐要走出去,首先要思考中国声乐的“中国味”在哪,而这一“中国味”应到广袤的我国传统美学中去寻找,并将之融入歌曲的演绎:二是中国歌曲要更快地走出去,可将受众放在整个世界范围内所有听众的视角加以审视,以一种世界人民熟悉且能够感同身受的形式加以传播。