立足三大解读观,深究语文文本内涵

关于“文本解读”的定义,《现代汉语规范词典》解释为通过分析来理解。读者或代入作者立场解读文本,或以文本为中心,剖析文本本身的结构、语言等,或从自身视角出发品读文本。解读的主体不同,立场便不同,故文本解读具有开放性、多元性和生成性等特性。作者中心论、文本中心论和读者中心论是学界盛行的三大解读观,笔者将立足三大解读观,深究语文文本内涵。

一、作者中心论——无限靠近作者而追索其原旨

1. 理论内涵

作者是社会中的人,他的作品是社会时代的产物。文乃应时为事而生,文应为社会服务。因此,面对同一篇文本,身处不同的时代背景和拥有不同生活经历的人解读也不尽相同。作者中心论正是强调读者通过无限走近作者的时代社会和生活环境,即无限靠近作者,追踪作者的创作原意,揣摩作者写作的旨趣,并通过品味语言的意味来阐释作者的志趣。

2. 方法策略

(1)聚焦时代背景

在教学《桂花雨》一课时,教师首先查阅了作者的写作背景,思乡怀旧是作者的写作主题。在文本中作者琦君写道:“可是母亲说:‘这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花。’”学生乍一看是桂花的香味有所差异,但联系作者所处的背景才能深入理解其思乡情绪。

(2)关注作者的多重身份

丰子恺在作品《白鹅》中为何要先简写白鹅高傲的“姿态”,再用“高傲”对“叫声”“步态”和“吃相”进行描写呢?这是因为丰子恺具有漫画家的观察模式:丰子恺与白鹅首次见面,初印象自然是白鹅高傲的“姿态”“伸长了头颈”“左顾右盼”,而“叫声”“步态”和“吃相”是其后续细致观察所得,而非一眼所及。同时,丰子恺的这篇散文带有鲜明的漫画风格。漫画往往以夸张的手法集中展现事物的特点,阅读起来轻松有趣。《白鹅》也是如此,作者寥寥数语既能呈现动物的特点,又通过拟人化的手法,体现漫画式的幽默。

3. 反思启迪

作者中心论主张作者背景等“外部证据”是文本解读的依据,也就是所谓的“知人论世”。这样的观点存在一定局限,例如,写作背景有效性极为有限。但在小学语文阅读教学中,教师不妨向学生展现有意义的作者背景信息,引导学生借助“外部证据”来推导作品的旨趣。

二、文本中心论——剖析文本结构而分析其原旨

1. 理论内涵

文本中心论主张文本是独立的审美客体,文本的意义通过对语法结构、修辞方法和表现手法等的分析获得。教师阅读教学的重要任务是引导学生深入文本,潜心研究文本的细节,关注文本的形式。

2. 方法策略

(1)把握脉络,画出结构图

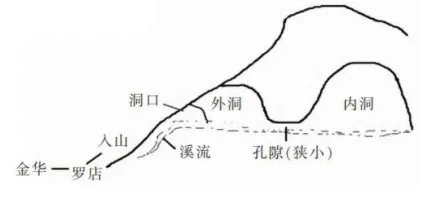

此类方法适用结构清晰的文本,如《海上日出》《在牛肚子里旅行》《记金华的双龙洞》等文。下面以《记金华的双龙洞》一课为例,全文结构明了、条理清晰:以溪流为线索,“路上→洞口→外洞→孔隙→内洞→出洞”为文本写作顺序。教师在教授此类文章时,应引导学生跟随作者的视角,圈画关键词并以简图的形式呈现文章脉络,以此理清文章的层次。

这样的方法不但帮助学生进行文本解读,还助力学生在习作时整理思绪。如果说优美的语言文字是对一篇佳作的锦上添花,那么清晰的结构框架则是基石。

(2)紧扣要素,确定学习任务

《慈母情深》一课所在单元的单元要素是“体会作者描写的场景、细节中蕴含的感情”。教师以单元要素为教学宗旨,将教学重心放在母子对话的场景和细节上,如母亲工作的厂房环境,“我”寻找母亲、向母亲要钱和母亲塞钱的几个情节等,鼓励学生联系自身生活体验与文本产生情感共鸣,体会母爱的伟大无私。

《普罗米修斯》一课所在单元的单元要素是“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”“感受神话中神奇的想象和鲜明的人物形象”。据此,教师引导学生按照故事发展顺序概括并复述文章主要内容,自由探讨人物形象就成为课堂的教学重点。

(3)反思启迪

文本中心论强调读者应该在文本语言、语义、技巧等内在结构方面探寻作品的意义。虽然这在一定程度上割裂了作品与作者的联系,存在一定缺陷,但这样的解读观可以引导读者积极深入文本,潜心研究文本的语言与形式。

三、读者中心论——发挥能动性而丰富其原旨

1. 理论内涵

读者中心论认为读者具有决定性作用,读者是文本价值显化的中坚力量,文本的价值在于读者的积极参与。文学作品通过语言文字传递思想内涵及情感,此特征注定使文本有大量空白。只有读者结合自身阅读文本,才能使空白得以填充,体会作者的思想情感。

2. 方法策略

(1)推翻恒常,大胆质疑

《丑小鸭》这个故事可谓家喻户晓,大多数人认为丑小鸭面对艰难曲折的生活环境还能保持对美的不懈追求,这篇童话启示我们只要不懈努力、积极进取,也终能逆境生花。可是有的学生产生了不同的观点,认为丑小鸭的“美好的理想”其实根本不存在,丑小鸭离开鸭场也不是主动寻求改变,而是迫于现实,是被动的选择。笔者在此不评论此观点的正确与否,只认为当学生开始质疑,那么他们的思维就会碰撞,产生更多值得讨论的观点,并且文本解读也会更加深刻。

(2)自我留白,发挥想象

自我留白其实就是读者在阅读文本时主动进行自我提问。有学者就发现了部编版语文三年级下册第七单元《我们奇妙的世界》一文中大量使用“我们”一词,想必是蕴含了作者的巧思。最终学者从题目之“我们”、行文之“我们”以及文末之“我们”三个角度,感受作者埋藏在文本的“物我一体”“物我共生”“绿色生态”三大理念。

又如《王戎不取道旁李》中的“唯戎不动”,王戎真的没动吗?再如,“此必苦李”,王戎如此自信的原因是什么?在阅读文本时,教师应鼓励学生多进行自我提问,充分发挥想象力以收获不一样的发现。

(3)反思启迪

过分发挥主观能动性会使读者中心论走向断章取义,造成另一个极端。但这一理论突出了读者在阅读过程中所起的积极作用,关注了读者个性化的体验,使得读者在文本解读中的地位得到了提升。

结束语

文本解读与语文教学密不可分,教师应学会这三种理论,辨别三大解读观各自存在的优势与缺点。教师应学会交叉使用、择优使用,以达到最高教学效益。同时,教师应传授学生最恰当的解读方法并适时地将三大解读观进行整理阐释,使学生能够习得文本解读策略。