小学语文阅读教学中学生思辨能力的培养

在学生的学习过程中,教师想要培养学生良好的思辨意识和能力,需要夯实他们的知识基础。语文思辨能力既包括逻辑思维,也包括对语文基础知识的熟练掌握。新课标除要求学生对所学基础知识全面掌握外,也要求其根据自身理解对所学内容做出个性化解读,目的是更好地培养学生的思辨能力。学生想要形成思辨意识和能力通常需要经过提问、探因、辨别和得出结论等步骤,所以为实现该教学目标,教师要鼓励学生在学习活动中审视、质疑和表达,从而收获预期学习成果。

一、小学语文阅读教学中学生思辨能力培养的重要意义

1. 引发学生的探究

在阅读教学中,教师可利用相关问题引导并激发学生的思辨意识,帮助学生养成正确阅读习惯。教师可设计一系列有目的、有针对性的思维活动和相关问题,这样既有利于学生根据问题展开思考,也可使其学习质效进一步提升。

2. 激发学生的创造性思维

在以往的阅读教学中,部分教师将教学重点放在写作技巧和表达方式上,但掌握这些并不意味着学生阅读能力的提升,只有教师在教学中培养学生的思辨能力,才能借助比较和质疑来激发学生的主体创造性思维,使之主动地进行阅读。

3. 调动学生的阅读兴趣

只有学生对学习内容保持好奇心理和学习兴趣,才能主动思考和分析文本。基于思辨能力培养目标,教师一定要对激发学生阅读兴趣和探究意识加以重视。对学生来讲,面对自己感兴趣的阅读文本和活动内容,其阅读兴趣也会大幅提升。反观,缺乏思辨能力培养的阅读教学,也会阻碍学生阅读理解能力的提升。

二、小学语文阅读教学中学生思辨能力培养的现存问题

首先,教学固化,欠缺思辨环节。该问题表现在部分教师过于关注教学效率,单次教学知识容量以及是否完成教学任务和课时目标。也有一些教师仍在坚持“学生读—教师讲解—精读解析—总结知识”的单一化阅读教学模式。这一模式看似围绕学生展开,引导学生进行阅读理解,但实际仍是以教师主观意识为主,不利于培养学生的思辨能力。若不能解决此问题,必然会对学生解读文本内容和发展思辨能力造成极大影响。

其次,问题意识不足,经常被动接受。关于问题意识薄弱问题主要体现在,课堂学习以接受教师提问为主,不能自主发现问题、不敢提问和不想提问。

最后,欠缺拓展延伸,难以启发学生思考。基于新课标开展语文教学,为更好地培养学生思辨能力与核心素养,教师必须做到从多角度入手启发学生思维,重视思辨深度与广度,从而使之能在学习过程中乐于思辨、敢于思辨。但实际却是,在语文阅读教学中经常会有一些教师将教学环境与范围局限在课堂之上、教材之中,整个教学过程既缺乏延伸拓展,也忽视表达思辨,这不利于学生表达能力、思辨能力以及创造能力的发展。

三、小学语文阅读教学中学生思辨能力培养实践策略

1. 营造教学氛围,增强思辨活力

自由、轻松的阅读教学氛围是吸引学生主动参与阅读活动的有效途径和方式之一。作为一名优秀的教师,想要在课堂中实现培养学生思辨能力的目标,最关键的一点便是改善教学环境,营造浓厚学习氛围。这样方能在语文课堂上激活学生主体思辨思维和思辨能力,进而提升其阅读教学效率。以《两小儿辩日》一课为例,文章核心内容是两个孩童围绕太阳进行讨论和辨析。一个孩童认为早晨太阳与人的距离更近;另一个孩童则认为中午太阳与人的距离更近,于是两人争论不下。教师针对该内容开展阅读教学,目的是为引领学生感受文言文特点,领悟两个孩童的可爱之处以及孔子实事求是的态度。鉴于此,为增强学生思辨活力,让其在学习过程中更多地思考,获得更深感悟,教师可对学生做出科学引导:先借助多媒体设备播放与本文有关的视频资源,让学生观看和思考,分析哪个孩童提出的观点更加合理和科学;然后,再将班级学生分为多个小组,引导其围绕本文主题参与辩论活动,这样一来通过语言交流和互动,学生便会对其中蕴含的道理有更深的理解。

2. 引导学生质疑,促进阅读思辨

当学生思辨活力被激发,真正进入思考状态后,教师需要利用多种方式引导学生进行质疑,促进其思辨能力的发展。以《西门豹治邺》一课教学为例,教师可从以下几方面入手引导学生进行质疑。一方面,教师借助自主阅读契机引导学生对故事人物行为质疑。在学生阅读文本前,教师可展示原文语句“河神是漳河的神……把田地全淹了”,然后引导学生围绕该句质疑:漳河发水属于自然现象,为河神娶亲这种迷信行为既无法解决问题,也会对人们的生命安全造成影响,为什么这样做?经过一番提示后,学生在自主阅读时便会对文本内容大胆质疑,并且也能学会从思辨视角入手对文中人物言行以及问题处理方法加以分析。另一方面,教师引导学生质疑同伴观点。在教师组织学生讨论文本细节时,大部分学生都会主动分享个人观点,这一过程中教师需要做的便是鼓励学生相互质疑。如《西门豹治邺》中与“等待”有关的内容多次出现,“站了很久”“等了一会儿”“再等一会儿”等,关于这些内容描述,个别学生表示等待的过程无须体现。对于此观点,其他学生可质疑,分析并阐述西门豹多次等待的缘由。学生通过集体讨论展开思辨,既能辅助学生深入解读文本,也可提升其思辨能力。

3. 从矛盾处入手,培养思辨意识

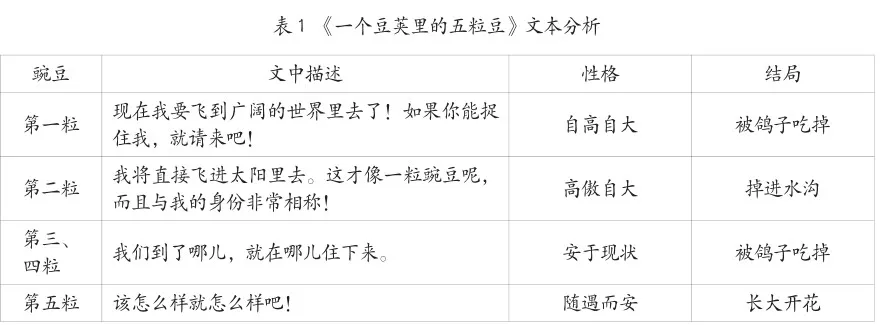

小学阶段的学生受认知水平和生活经验等诸多因素影响,在阅读理解文本时多依托直观体验和感觉,所以想要在该情况下形成思辨意识和能力存在一定阻碍和局限。为彻底解决该问题,提高阅读教学有效性,教师可从文章矛盾处入手,引导学生从表面思考走向深层思辨。以《一个豆荚里的五粒豆》一课为例,教师可带领学生对文中矛盾作深入分析,通过对比探究形成思辨意识(如表1所示)。从五粒豌豆对话切入,让学生从细节出发,分析每个豌豆的命运,这样既能让其体会语言的精妙之处,也可使之通过对比分析增强思辨意识与能力。

4. 重视拓展延伸,提高思辨素养

思辨素养是思辨能力提升的基础前提,同时也是一种直观体现。想要提高学生的思辨素养,教师可从群文阅读入手,重视拓展延伸,提高学生的思辨素养。一方面,要适当拓展阅读文本,借助多元阅读资源开阔学生眼界,打开思维空间,深化思辨。另一方面,要依托信息化手段为学生提供更多表达和展示的平台,从而让其不断提升思维能力。

总之,在当前的小学语文阅读教学中,教师要落实学生的语文核心素养,需要通过多样化的方法和多元化的手段提高学生的思辨能力。为实现该目标,教师可从营造教学氛围、引导学生质疑、从矛盾处入手和重视拓展延伸等几方面着手进行教学创新,激发学生的阅读兴趣,提升其阅读思辨能力。