北宋军民的太原保卫战

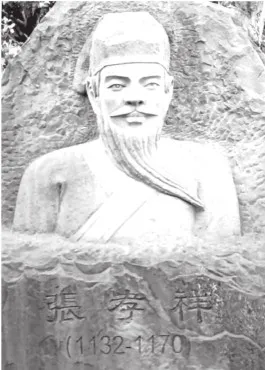

张孝纯,元祐进士,宣和五年(1123年)为河东(今山西)安抚使,是当时主张与金作战的强硬派人士,也是太原保卫战的组织者和军事总指挥。

王禀,汴京(今河南开封)人,字正臣,行伍出身。金攻宋时,任太原副都总管,统领宣抚司兵镇守太原,在守卫太原的战斗中起到了非常重要的作用。

黑云压城城欲摧

从宋宣和七年(1125年)年底至靖康元年(1126年)九月,太原军民展开了一场英勇的太原保卫战。当时,翰离不率领的金东路军在宋燕京守将郭药师投降并做向导的情况下大举南进,使太原保卫战异常艰难。太原军民在知府张孝纯、副都总管王禀的带领下,坚决抗击金兵的入侵。

当时,金兵对太原采取了一种以围控为手段的全面打击方法,即在城周围弓箭和石头打不着的地方,将太原城团团围困,并环绕太原城构筑工事,用鹿角连营实施围困,这样不仅切断了太原与其他地方援军的通道,而且有效防止了城内军队突围出去的可能,这就是所谓的坚壁清野。这种围攻方法也确实给太原的防守带来了极大的困难,但以知府张孝纯和副都总管王禀为首的太原军民,不屈不挠,与金兵展开了拉锯战,坚持固守太原,以千百就尽之卒,抵御了百万日滋之师。太原军民在张孝纯、王禀的带领下,在粮草断绝甚至连弓弦与马鞍上的皮革都煮了充饥的情况下,仍没有放弃保卫太原,金兵也一次又一次地被打退。金兵久攻太原不下,就驻留了数万攻城部队继续围困,其他部队绕过太原,继续南进。宋朝官军在金兵铁骑面前,大都无所作为,节节败退,太原日益成为陷入金兵汪洋中的一叶孤舟,形势危急。

宋靖康元年(1126年)正月,北宋钦宗赵桓看到金兵势盛,同金国订立了屈辱的条约,把太原、中山(今河北定县)、河间(今河北河间)三个北方重镇割让给金国,以换取暂时的和平。消息传到太原,受到了太原军民的坚决抵制。当时,大臣路允迪带圣旨随同粘罕来到太原城下后,王禀派人用吊篮将路吊入城中。在太原城南的开远门上,路允迪对张孝纯、王禀及守城军民宣读了圣旨,王禀仗剑拒不投降,城上军民也都手握兵器,怒视路允迪及随从,路允迪看到这种场面,羞愧难当,缒城而下。从泽州归来的粘罕以为有了宋帝的“圣旨”,太原城可以不战而下,没想到太原军民根本不奉旨献城。粘罕只好留下部将继续攻城。当太原守城军民与金军激战之时,也有其他各路宋军前来救援,但却全部归于失败,太原保卫战陷入更加艰难的困局。

为国战死亦鬼雄

孙翊,原朔州守将,是宋朝抗金的名将,镇守朔州很有名气,连金人对他都有所忌惮。金兵到朔州后,孙翊出战之时被城中义胜军出卖,致使他在雁门关陷落后不能回朔州,于是他便率本部人马两千,绕道宁化、岢岚、宪州增援太原,希望能与太原城中的军队会合。他到达太原后,与包围太原的金兵在太原城外展开了数日的激烈战斗,虽然他的军队兵寡将少,但士气很强。粘罕见孙翊勇猛难挡,便出了个损招,他把朔州的百姓赶到阵前,以此要挟孙翊。因为孙翊带领的兵士大多是朔州人,在阵前突然见到自己的亲人,顿时发生哗变,孙翊不能控制,被叛乱的士兵杀害。这一路援军也失败了。

宣和七年(1125年)十二月,宋将折可求和郝仲连各率领兵马到太原救援。折可求还未到达太原,就与金兵在交城展开了激烈的战斗,胜负相当。在一次交战中,刚到中午,金兵突然由折可求的寨后杀出,宋军大乱,最终不敌金兵,兵败而去。不久,郝仲连等人率领的援军也被金兵击溃,万余人战死。这一路援军也失败了。

靖康元年(1126年)二月,宋朝廷把固守太原作为巩固京城的一项举措,派兵救援。姚古被封为河东路制置使,进军河东,援救太原;种师中被封为河北路制置使,出兵河北,拱卫京师。五月,宋廷要求姚古和种师中联合进军,以犄角之势来共同援救太原。姚古相继收复了隆德府(今长治市)和威胜军(今沁县),而种师中的战绩更好,他收复了平定、榆次、寿阳等地,打通了河北到太原的通道。种师中得胜后在真定驻留,当时粘罕正在云中(今大同)避暑,还让一部分兵士去放牧牲畜,宋朝中有人认为此时是乘其不备,攻打金人的最好时机,于是多次向朝廷进言,要求宋军攻打金兵。宋朝廷听从进言,派人督师,要求种师中出战。种师中认为金人并非没有防备,粘罕的此种作法,仅是一种诱兵之计,宋军应作好充分准备,再去迎敌。但朝中却以此诘责种师中的军队逗留不前,种师中无奈,只能冒死进攻。在与金人的交战中,种师中五战三胜,之后便回驻榆次,等待姚古的援军。然而姚古兵至威胜军后,统制焦安节却散布谣言说,粘罕大军将至,因而姚古延缓了进军速度。种师中久等援军不到,军中粮草又不足,兵士们逐渐陷入饥荒。金人得知后,以重兵攻击种师中的右军,结果右军被击溃,前军也逃散了,种师中只得率部下死战,但宋军因前几次大捷后未得到及时赏赐,军士普遍不满,看到金兵进攻,便四下散去。种师中最后只领着几百人迎敌,终因寡不敌众,种师中身负重伤,壮烈殉国。这路援军未能解太原的危机。此时,姚古率领的军队在隆德府隆州谷也被金兵击败,姚古被贬岭南。由于两路援军最终都未能到达太原城下,太原危机日重。

壮士许国不顾身

靖康元年(1126年),粘罕再次从西京大同赶赴太原,但此时援救太原的各路兵马均已被金人击溃,金兵可以集中精力全力进攻太原。这次进攻,粘罕不仅亲自督战,还多次派人到太原城中招诱,都被守将张孝纯、王禀严词拒绝了。为了坚守太原城,张孝纯与王禀加固了城池。当时的太原城周长仅十里,南北为云路街至后小河,东西是桥头街抵水西门。为了在这有限的区域更好地防御金兵的进攻,张孝纯与王禀带人在城内又修了一道城墙,在城外则是挖掘了壕沟,希望利用一切工事抵御金人进攻。另一方面,张孝纯与王禀又对守城的兵士、军粮配备做了调整,即将百姓中十五岁以上,六十岁以下的男子编入军队,发给他们武器,让他们帮助官兵守卫太原城;对于军粮则是严格按人头每天定量分配,以期能坚持更长的守城时间。完成这些必要的准备后,张孝纯坐镇府中,王禀则每天在城内各处巡视,凡出现危急情况,王禀都身先士卒,亲临支援。

虽然张孝纯与王禀殚精竭虑,但在里无粮草,外无援兵,又持续守城的情况下,城内守军日渐疲乏,守城更加困难。在城内粮草断绝后,为了保存战力,不得已,张孝纯与王禀又命人将城中牛马驴骡全部宰杀食用,后又将弓上的牛筋及盔甲上的牛皮部分用大火炖煮充饥。在一切可食之物都被充做军粮后,最后连树上的叶子、树皮、草木也被作为了口粮(见《靖康要录》)。此时太原军民坚守太原城已达250余天。

靖康元年(1126年)九月三日,金军攻入太原城,当时王禀正在南城巡防,听到金兵从北城攻入,立即前去支援。途中又有人报信,知府衙门被攻陷,张知府被擒。王禀于是又改道前往知府衙门救援,不巧与冲入城中的金兵迎头碰上,于是展开巷战。王禀所率兵士多有伤病,又是饥馁之师,巷战中很快有人负伤,但他们互相搀扶、互相支援,破旧的衣袍上染满了鲜血,但仍随王禀在街巷里不停地与金兵厮杀。卫士劝王禀逃走,王禀坚决不允。这支疲惫的决死之军,从城中一直杀到了城南的开远门。王禀身中刀枪数十处,仍挥剑率众苦战。粘罕调集的精兵从城外驰入开远门,将王禀众人团团围住。粘罕在阵中,派通事(翻译)对王禀喊话,劝王禀投降。王禀看着身边的数十名血迹满身的军民,决死不从,最后投河而死。追随王禀的数十名太原军民,有的自刎,有的互刺,全部自尽于阵前,无一人偷生。粘罕在惊呆之余,恼羞成怒,命座下马匹,向王禀尸身踏去。王禀战死后,尸身当夜被太原军民盗出城外,藏匿于城南一处村庄中,几天后,当地军民将王禀的尸身就地安葬。后人为纪念王禀,就将藏匿王禀尸身的村庄,称为王村。太原虽然失守了,但太原的军民并没有败给金人,他们耗尽了自己的生命以彰示尊严,真是“生当为人杰,死亦为鬼雄”,在失败和死难之后,民族的气节凛凛犹生。