崇墉峻壁居庸关

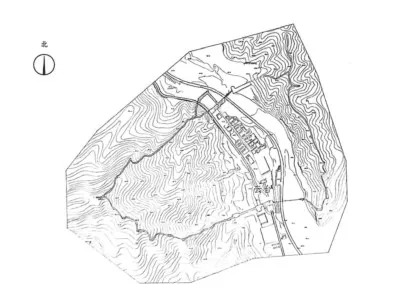

“崇墉峻壁”的意思是墙壁峻峭,出自《水经注》“卷十四”关于居庸关的记录:“湿余水出上谷居庸关东,关在沮阳城东南六十里居庸界,故关名矣。更始使者入上谷,耿况迎之于居庸关,即是关也。其水导源关山,南流历故关下。溪之东岸有石室三层,其户牖扇扉,悉石也,盖故关之候台矣。南则绝谷,累石为关垣,崇墉峻壁,非轻功可举,山岫层深,侧道褊狭,林鄣邃险,路才容轨,晓禽暮兽,寒鸣相和,羁官游子,聆之者莫不伤思矣。其水历山南径军都县界,又谓之军都关。《续汉书》曰:尚书卢植隐上谷军都山是也。”

这段话的意思是,湿余水(今北京温榆河)发源于上谷郡居庸关东面。居庸关位于沮阳城东南六十里的居庸县界,所以叫居庸关。更始帝派使者来到上谷,耿况到居庸关去迎接他,说的就是此关。湿余水源于关山,往南流经居庸关下。溪水东岸,有一座三层石室,石室的门窗、框架全是岩石做的,这就是古关的瞭望台。瞭望台南面是深谷,关隘的城墙都用石块砌成,墙高壁峭,可不是一项轻而易举的工程。这里峰峦层叠,绝谷渊深,山道狭窄,深林阻障,仅容得下一辆车通过。早晨的山鸟、黄昏的野兽在寒风中哀鸿,叫声互相应和,旅人听了无不感到伤怀。湿余水流过山南,流经军都县界,所以又叫军都关。《续汉书》说,尚书卢植隐居于上谷军都山,说的就是这里。这段文献也指出了居庸关名字的来历,是因为它地处居庸县。

“墉”的意思是城墙、高墙,《说文》中有“墉,城垣也”。古文中的“墉基”即城墙的根基,“墉堞”即女墙、城墙上的矮墙。《诗经·大雅·皇矣》中有“与尔临冲,以伐崇墉”。《左传·昭公十八年》中有“祈于四墉”。

“庸”字的本义,指被人劳役所使用、雇佣,引申指仆役、佣工。又引申泛指一般使用。也有人认为“庸”的本义是大钟,是一种打击乐器,甲骨文中称作“置庸”,由卜辞“置庸”可知与庸两种打击乐器还可以配合演奏。当时还有新庸、旧庸、美庸的区别。本文中的“庸”,是第一种释义,指劳役者、庸工。

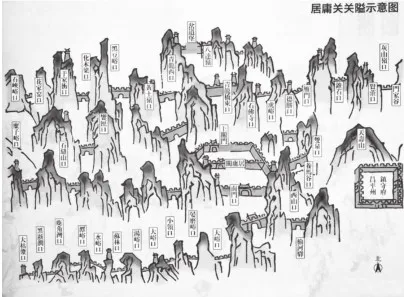

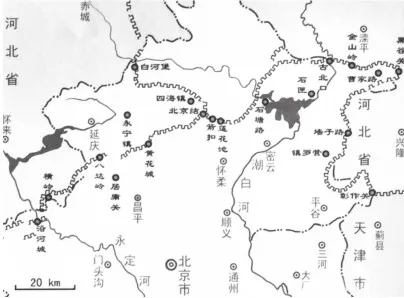

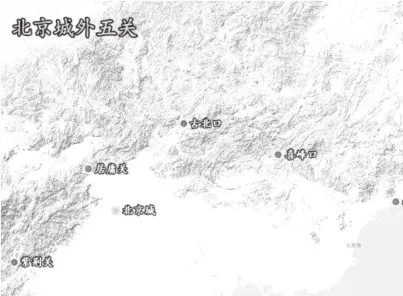

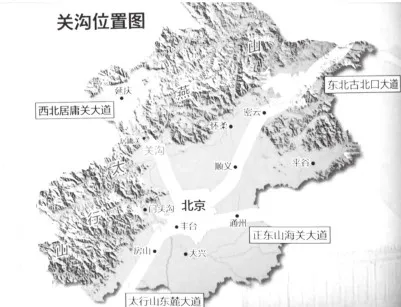

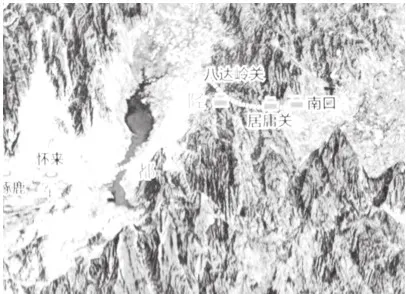

“居庸”有三种释义。一是一座山的名字,位于今北京市昌平区,居庸山又名军都山,层峦叠嶂,形势雄伟,草木葱茏,“居庸叠翠”为燕京八景之一;二是一座古城的名字,即居庸县。西汉初置居庸县(县治在今延庆城区),属上谷郡,后遭受突厥多次摧残,到北齐灭亡的公元577年时,居庸县已不存在了。湮灭前的居庸县的位置也几经变化,汉代的居庸县治在今延庆区,北魏时期的居庸县,在今延庆旧县镇旧县村城址(北京文物局2008年认定);三是一座长城关口的名字,即本文所涉“居庸关”,旧称军都关、蓟门关,扼守“太行八陉”之一的“军都陉”,自古以来就是蒙古高原通往北京、通往河北平原的重要通道。太行山大体是南北走向,“太行八陉”从南往北依次是轵关陉、太行陉、白陉、滏口陉、井陉、飞狐陉、蒲阴陉、军都陉,是八条在不同位置穿越太行、沟通东西、连接晋冀豫三省的咽喉通道,军都陉是最北面的一条,一端是今北京,另一端经由今河北省北部通往蒙古高原。

居庸关因控制着军都陉,影响范围广大,而成为“天下九塞”之一。“九塞”的说法出自《吕氏春秋》:“何谓九塞?大汾、冥阨、荆阮、方城、崤、井陉、令疵、句注、居庸”,指古代的九个要塞,即九个险阻的地方。“大汾”的位置在山西省灵石县南关镇,指历史上的“汾水关”“阴地关”“阳凉南关”;“冥阨”指河南省平靖关,又名恨这关、憾这关、石城山,位于武胜关西的鄂豫交界处;“荆阮”即现河北省易县的紫荆关;“方城”在河南省,是楚长城的重要组成部分;“崤”即崤山中的崤关(函谷关),崤山在西安、洛阳之间的黄河流域,崤关常与附近的函谷关并称“崤函”;“井陉”即井陉关,又称土门关,故址在今河北省井陉县北井陉山上;“令疵”指现河北省北部迁安县的喜峰口,迁安古称孤竹、令支(令疵),战国时称令疵塞,汉魏时称卢龙塞;“句注”指山西北部雁门山里的关口雁门关,雁门山古称勾注山,有“天下九塞,雁门为首”之说;“居庸”即指本文所指的居庸关。

居庸关所在的这个位置,也是燕山山脉和太行山脉的交会之处,因为极其重要的地理位置和巨大的影响力,居庸关经常出现在各种诗词里,是文人墨客吟咏的对象。金元好问《送李参军北上》诗:“五日过居庸,十日渡桑乾。受降城北几千里,出塞入塞沙漫漫。”说的是从元大都出发走5天才能到居庸关,走10天才能到了今河北省张家口附近的桑干河边,到了位于今内蒙古河套地区黄河北岸的受降城,边塞内外到处都是无边无际的沙漠了。清代魏源在《圣武记》记载:“初三日出居庸关,十八日至归化城,二十一日踰阴山至昆都勒河。”这份日程记录中的“归化城”指今呼和浩特市,从居庸关走到呼和浩特需要15天的时间,继续向西走3天越过阴山后,就到了新疆的昆都勒河。这种把居庸关与各种重要城市、山河并列在一起写入诗文中的做法,也反映了居庸关在人们心目中的重要性。

居庸关自古就有“绝险”“天险”之称,“崇墉峻壁”可以概括居庸关的险峻,但并不是居庸关的唯一标签,从历史上在此发生的战事来看,它还可以称得上是“铜墙铁壁”,是北京城打不破的屏障。发生在居庸关的著名战事,从汉代到清代数不胜数。《后汉书·乌桓鲜卑列传》中有“鲜卑攻居庸关云中之战”,说的是东汉建光元年(121年)八月,辽西的鲜卑首领其至鞬率众反汉,攻克了居庸关,然后鲜卑军队在马城(今河北省怀安县北)围攻护乌桓校尉徐常,度辽将军耿夔与幽州刺史庞参联合起来,调动广阳郡、渔阳郡、涿郡驻军,兵分两路前往救援。徐常连夜逃出马城,与耿夔等会合,反攻围城的鲜卑军队,解了马城之围,鲜卑才被迫撤走。

北魏(386—534)孝昌元年(525年)八月,代郡柔玄镇(今内蒙古自治区乌兰察布市兴和县)人杜洛周发动了上谷起义,聚众反抗北魏王朝统治,年号真王,笼络高欢、尉景等人归附,得到安州(州治在今河北隆化县)戍兵响应,与北魏官军多次交战,把守关都督元谭赶出了居庸关。几年后,北魏亡国。

由契丹族建立的辽朝(9 0 7—1125),国祚219年,其灭亡也和发生在居庸关的战事有关。保大二年(1122年,北宋宣和四年,金天辅六年)正月,金军攻克辽中京(今内蒙古自治区宁城县),十一月金兵进攻居庸关,辽兵隐蔽在悬崖下面,突然崖石崩塌,辽兵被压死许多,便不战自溃。居庸关失守后,辽南京(今北京市)被攻破,辽朝彻底失去了燕云十六州,不久亡国。

由女真族建立的金朝(1 1 1 5—1234),国祚119年,其灭亡也和居庸关战事有关。金贞祐元年(1213年)旧历七月,成吉思汗率蒙古军与金军战于怀来(今河北怀来东)、缙山(今北京延庆),大败金军后乘胜直抵居庸关北口。金军以铁水封固关门,又放了百余里的铁蒺藜。成吉思汗避实击虚,只留少部兵力在居庸关北口牵制,大军另绕远路小道袭取居庸关南口,南北夹击才夺取了居庸关,进而攻克金中都(今北京),不久金朝灭亡。

明洪武元年(1368年),朱元璋的北伐大军破居庸关而入,直取元大都。明崇祯十七年(1644年),李自成起义军兵临居庸关,明朝守军不战而降,三天后李自成便攻陷了北京城,明朝灭亡。居庸关自建成两千多年以来,从未有人能够正面攻破,李自成兵不血刃拿下居庸关,是历史上的唯一。“居庸一倾。则自关以南,皆战场矣。”明末顾炎武闻说居庸关被李自成攻破,曾感慨地说:“地非不险,城非不高,兵非不多,粮非不足也,国法不行,人心去也。”可见居庸关几乎是历朝历代的“命门”。

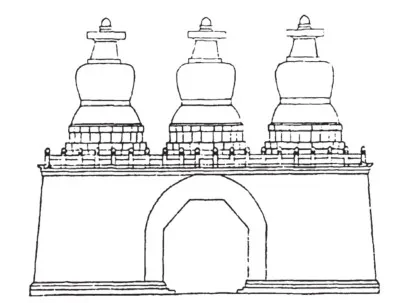

如今的居庸关,是一处著名的景区。有元代修建的过街塔台基云台,券洞上雕刻着佛像和梵、藏、西夏、维、八思巴、汉6种文字的经文。关城城垣东西两面攀向山顶,南北城门都有瓮城,城楼高耸,衙署、庙宇、儒学、牌坊等皆存。