民国山西名医郑述康的传奇人生

光绪二十九年(1903年),过了大暑,北方黄土高原就进入了一年中最热的三伏天气。漫山遍野绿意正浓,晴朗的日子里,太阳炙烤着大地,层层叠叠的梯田中麦浪起伏,农户们正忙着收割庄稼。

7月29日,山西省灵石县河西双池镇长史庄,一向平静的郑家宅院里突然传出一声新生儿的啼哭声,一个男婴随之呱呱落地。此时,孩子的父亲郑晋元大夫尚在县城行医坐诊,无法赶回。祖父郑瑞德遂按照家族中班辈用字,为这个长孙起名“述康”,期望他将来能传承衣钵,将家学医术发扬光大。

小述康自幼聪慧过人,记忆力出众,领悟能力极强,年纪稍长就跟随族中长辈习字读书,在村中私塾学习期间表现不俗,后以优异成绩考入邻县的山西省立第九中学(即隰县中学)学习,在那里度过了自己的学生时代。

受家族观念及父辈影响,少年郑述康对中医表现出浓厚的兴趣。他非常仰慕扁鹊、华佗、张仲景、孙思邈、李时珍、傅山等名医大家,在学校业余时间喜欢翻看医学书籍。每次回家,但凡遇有患者来家中找父亲求医问药,郑述康必定站立一旁仔细观察整个诊疗过程;心中有疑问,也总是打破砂锅问到底,不搞个水落石出不肯罢休。

民国十一年(1922年),19岁的郑述康从隰县省立九中毕业。其时,全国军阀割据,混战不休,时局动荡不安。从小就立志学医的郑述康经过反复思考,毅然放弃了继续外出求学深造的计划,选择在家跟随父亲、叔父学习中医。他学医基础好、上手快,仅用不到两年时间就已经能代替父亲独立诊病。他把脉问症非常仔细,开方下药一气呵成,经手过的患者事后都夸看得好。父亲郑晋元看到他进步飞快,为从长计议,就把他推荐到了自己的好友赵光晋先生的门下。

赵光晋,灵石县地方名医,交口乡漫河村人,其业绩民国版《灵石县志·卷九·善行》有载,说他是清“附生,为人忠厚诚实,自进学后,在村设馆训蒙,自行束脩,来生无不诲焉,通医,邻村有病即视,不稍迟误”。在赵光晋先生的悉心指点下,青年郑述康每日伴灯苦读,系统地学习了《黄帝内经》《伤寒论》和《金匮要略》等中医典籍,由此奠定了扎实的中医理论功底。

民国十四年(1925年),22岁的郑述康正在灵石县城随父行医。一天,家里突然来了一位重要客人,原来是时任县长彭承祖特意前来登门拜访。这位县长大人是云南大理人,字子益,附贡出身,曾任前清太医院御医,虽身在政界多年,却不喜官场俗套,每到一地,必遍访当地名医,一同探讨医道,取长补短,收集方药,乐此不疲,撰写的《圆运动的古中医学》一书开系统医学之先,在业界流传甚广,影响巨大,堪称一代中医宗师大家。郑述康随父亲一起接待,其扎实的医学功底和非凡的谈吐识见给彭承祖留下了深刻印象,而郑述康对彭承祖的精妙医术和渊博的学识也敬慕不已,遂在父亲授意安排下,正式拜彭为师。

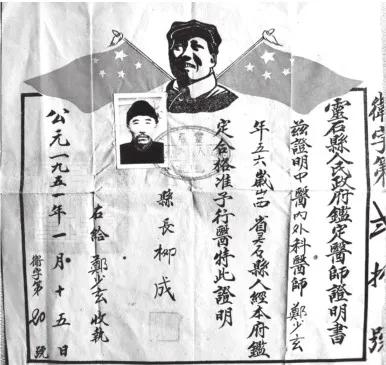

此后数月,郑述康一直追随彭承祖左右。彭以其小小年纪便通玄学,为他起字号“少玄”,悉心指点之余,引荐加入其主办的山西医学传习所、中医改进研究会等医学社团组织,并安排在绵山中医院实习、讲课。绵山中医院是彭承祖为了解决灵石当地百姓看病难而特设的半官方医院,最初位于绵山脚下的介林(即洁惠侯祠),后来又迁到了静升镇三官庙。郑述康在这里承名师悉心指点,理论与实践相结合,潜心钻研,苦学不止,医技医道大有长进。

20世纪30年代开始,日本帝国主义加快侵略步伐,先后发动蓄谋已久的“九一八”事变、“七七”事变,中国大地烽烟四起,战火连连。为躲避灾祸,从民国二十二年(1933年)开始,已经学成出师的郑述康返回故里,在双池镇坐诊长达十余年。其间,针对当地群众缺医少药的状况,郑述康做了大量的野外普查,识别和发现当地既有的近百种中草药,并在此基础上编成《新民药谱》一书。在长期行医的过程中,他一方面发动群众自采自用,解决药源难题,另一方面通过实践总结出许多偏方、土方和验方。由于疗效快、效果好、花钱少,受到了广大患者尤其是贫苦农民的欢迎,成为当地及邻近几县人尽皆知的名医。

1945年抗日战争胜利后,郑述康经医界朋友介绍,前往省城太原发展,被大宁堂药店聘为坐堂大夫。当时太原新开路(现五一路中段)路西有一家名气很大的私人医所,名曰“达生医院”,其院长孙达生早年毕业于日本东京帝国大学医学部,当过山西督军阎锡山的家庭医师,担任过山西省及太原市的医师公会会长、理事长等职,是省城著名的西医专家,和郑述康的师父彭承祖先生有过业务上的接触。一天,孙院长莫名其妙患病,不但自己毫无办法,而且试遍了太原所有的中西医院均不见好转。他从别人口中得知郑述康是彭承祖的弟子,遂派人拿着名片求救于郑述康门下。郑述康抱着好奇的态度前往探望,一进门,孙院长就紧拉其手:“少玄兄,您救救我吧!”郑说:“您太客气了,许多名家都没有奏效,我焉敢班门弄斧?”经再三请求,郑述康答应一试,经过深思熟虑,为其开了一服药,结果病人头一天吃药,第二天就下了床。从此,郑述康的名气就在省城迅速传开了。

随着名气扩大,前来找郑述康看病的患者越来越多。于是,郑述康索性就在大南门街路东(现解放路南面)开了一家大药房,将事先做好的招牌“中医郑少玄”悬挂门外,给自己药店当起了坐堂大夫。行医之余,郑述康格外关注对《伤寒论》的研究,在大量实践基础上将伤寒论治归纳为治疗三法,即“荣卫法、脏法、腑法”,编纂成了《伤寒论一百一十三方药病理路系统表》。

新中国成立后,郑述康先后在灵石县双池镇达仁堂、杏林堂及灵石大众药房坐堂,1954年受聘到榆次医专中医进修班任讲师,1955年受聘于山西省中医进修学校执教。其间,郑述康之前编纂的《伤寒论一百一十三方药病理路系统表》经过层层审校在北京出版。此外,他还对自己撰写的讲义教案进行总结,发表出版了《针灸实验谭》,并先后完成了《脉学实验谭》《实用系统原理学》等多部中医书稿的编写,其个人也因此被评为山西省首批名老中医。

郑述康《实用系统原理学》一书站在传统中医理论的高度,全面总结了他30多年的从医经验,提出“中医气化理法”学说并进行深入阐述,是对其师彭承祖先生“系统医学”的全新发展,标志着郑氏系统中医的产生与发端。该书稿完成后,即呈送著名国医专家,时任全国人大代表、中华医学会副会长兼卫生部中医顾问萧龙友先生审阅。萧龙友先生对该书稿给予极高评价:“大著于医学系统言之详明,将古人引而未伸之义和盘托出,精透显明,而以有无中气决生死!盖深知空气与人身之气乃是一气,并非两气,此乃天人相合处,即医家之至道也。中医治病动言气化,其义在此,非能参透仲景伤寒金匮之秘奥,深明古法之系统医学者,乌能言之如是。名为实用系统原理学也,宜。”

根据萧龙友先生意见,北京萧龙友医寓秘书室将《实用系统原理学》原稿呈送中央卫生部审核,提议用作学习中医的教材。卫生部经过审核后专门复函,认为该著作“阐述中医学气化理法,颇具心得,拟交中医研究院筹备处作为内部西医学习中医的教学参考资料,候该院研究后,再考虑刊印”,并通过萧龙友医寓秘书室给郑述康本人回信一封。后来,随着国内反右派运动的扩大化,卫生部等部门受到冲击,刊印一事被无限期搁置,《实用系统原理学》原稿在几经辗转中竟下落不明,从此不知去处。

1958年,郑述康在反右派斗争中被“清理”回家乡灵石,后被聘为县人民医院中医师,负责治疗疑难病症并授徒讲学。“文化大革命”开始后,郑述康被造反派打成“反动学术权威”,赶回老家村中“养病”。之后短短的几个月里,郑述康屡遭抄家批斗,被人逼迫交出“秘方”,其妻不堪惊吓精神失常,两个儿子也先后因意外去世。在一系列的重重打击之下,郑述康悲痛欲绝,身心备受摧残。1967年1月30日(农历丙午年十二月二十日),一代名医郑述康不幸病逝于家中,时年64岁。

郑述康先生一生从医,医术高绝,在山西乃至全国都有很大影响,生前弟子及登门求教者甚多。据灵石县原人大常委会主任张宝铸所著《老城记忆》一书记述,1949—1954年,郑述康在灵石县城工作期间,住在其家友助巷老宅。其父张征礼年少时学过医、经过商,解放后曾任县工商联秘书长,后因患病辞去公职,一直在家过着与药罐子为伴的养病生活。郑述康入住后,其父每日登门求教,与之相谈甚欢,一来二去成了郑述康的入道弟子,从此走上从医之路。其父生前保存有跟随郑述康学医的大量医书、偏方及治病心得,后均赠予与之交好、一起行医的李润林。后来,李润林依此为师承,潜心研究,大胆探索,终成享誉全国的一代名医。这个李润林,就是后来人称“火神派”代表的霹雳大医——李可大夫。

述康先生与夫人宋怡馨生有三男二女,长子士焕、次子士鸿、长女韵清、小女虞清均留在膝下抚养,唯三子士中自小送人。郑述康去世前,长子、次子均已意外离世,长女不在身边,小女儿尚且年幼。眼看自己大限将至,所剩时日无多,为使一生所学后继有人,遂将三子秘密召回,尽数传授。这才使得郑氏系统中医未被历史埋没,而是后继有人,在后来得以传承,发扬光大,最终形成了今天的“和通世嘉系统国医”。